巧女弄纤云

杨理平,汉族,湖北钟祥人,1946年1月出生,1964年8月入伍,1965年11月入党,2001年9月退休,荣立二等功1次、三等功3次。

邢淑华,汉族,河北沧州人,1949年5月出生,1965年8月入伍,1967年5月入党,2005年5月退休,空军第三批女飞行员,荣立二等功1次、三等功6次。

邢淑华很少在人前流泪,唯有一次例外。2018年7月,邢淑华将自己珍藏了51年的飞行帽捐赠给中国人民革命军事博物馆。捐赠之前,有记者抓拍到她抱着飞行帽贴着脸颊轻轻摩挲的瞬间——她眼里含着泪,脸上满是不舍。

“我愿意为祖国的飞行事业做任何事。”2022年11月,73岁的邢淑华接受了笔者采访,讲述了她的飞行生涯以及背后鲜为人知的故事。

振翅出云

1965年8月,邢淑华从就读中学被特招入伍,成为一名飞行学员。刚到部队时,大家并不看好她,因为她身高一米七二,体重只有50公斤,还因“闻不惯汽油味”而晕车。

刀在石上磨,兵在难中练。在前期锻炼的时候,她通过练习打滚轮、打旋梯、打地转克服眩晕;为了让自己尽快适应汽油味,她自制“汽油香水”,有机会就拿出来闻闻,给自己做“系统脱敏”……1967年7月,邢淑华从东北某飞行航校顺利毕业,成为空军某部飞行员。

“离地三尺有风险”。1977年6月,邢淑华带领机组驾机在广西执行人工降雨任务。他们从某机场起飞,不料天气突变,瞬间乌云滚滚,飞机剧烈颠簸。邢淑华明白遇到了极端天气,身为机长,她一边稳定大家的情绪,一边寻找着陆的机会。可是附近的几个备降机场上空也布满了积雨云,已不具备接收飞机着陆的条件了。邢淑华果断发出指令:返回起飞的机场。

但由于天气缘故,飞机在起飞的机场也无法下降,只好向西飞出30来分钟等待机会。突然,云层出现了一个一眼能看到地面的大云洞,邢淑华抓住机会,迅速向左蹬舵压杆,以30多度的大坡度急盘旋下降,穿过云洞。那时下着暴雨,出云后她在群山之间目视飞行,顺着弯弯曲曲的河谷,慢慢摸索飞回了机场,在瓢泼大雨中将飞机平稳地降落在跑道上,大家才长舒一口气。

邢淑华回忆道:“后来我才知道,地面指挥员看到飞机两三个小时还未返回,当时机场上空又是危险的雷雨天气,地面都做好准备去搜救了。”这次险情中“突围”的经历,也让她意识到,飞行中的“险境”,需要飞行员用精湛的技术、坚强的意志、勇敢的气魄去突破,只有这样,飞行过程中才会拥有更多主动权,才会对安全飞行更有信心。

此后,邢淑华和机组战友们一次次圆满完成了各项急难险重任务,她总说:“只要祖国有需要,我们一定会义无反顾地冲上去。”

双飞结缘

邢淑华曾在湖北某地飞行部队服役,当地阴雨天多,一下雨到处都是黄泥巴。那时飞行员的业余生活比较单一,喜爱美术的邢淑华,“就地取材”捏起了泥塑。她以新中国第二批女飞行员诸惠芬为原型,塑造了一组栩栩如生的“诸惠芬家史”泥塑群。

诸惠芬是个孤儿,被叔叔收养,靠着学校减免学费等,以全优的成绩高中毕业,后成为新中国第二批女飞行员。

邢淑华至今还记得当时做泥塑群的情形,“最难做的是人物的手指,一不小心就断掉了。后来我就用细铁丝和细线做骨架,这样‘加固’后效果好多了。”

泥塑群完成后,被摆放在邢淑华所在部队的小礼堂里,引来周围各个部队战友前来参观。邢淑华“小艺术家”的称号也不胫而走。团里的一个战友见到她,总对她说:“小杨子让我代问‘小艺术家’好。”

邢淑华刚开始没在意,次数多了,她开始纳闷:“小杨子是谁啊,我怎么想不起来了?”后来她才知道这个“小杨子”叫杨理平,湖北钟祥人,比她大3岁,是同单位的飞行员。杨理平曾和她打过照面,她在活动室里做泥塑群时,需要很多人帮忙挑泥巴,杨理平就是前来帮忙的战友之一。

身材高挑、才貌双全的邢淑华当时不乏追求者,因此,说话不多的杨理平并没有给她留下多少印象。

后来,邢淑华在下飞机时不小心摔伤了骶骨,被送到汉口住院。母亲从北京到汉口看她,正好撞见在汉口执行飞行任务、前来探望的杨理平。一番寒暄以后,杨理平便代替生病的邢淑华尽了地主之谊:陪着邢淑华妈妈看飞机、参观他们的工作环境……

母亲临回北京时,特地对邢淑华说“这小伙子人不错”,邢淑华才开始慢慢留意起杨理平。经过相处,邢淑华发现貌不惊人的杨理平憨厚、善良。比如单位发放被子,杨理平总会留下碎拼布的被子,而把整块布做的被子留给战友。这份无私让邢淑华十分感动,两人的关系在相处中就自然而然地定了下来。

1975年,杨理平、邢淑华登记结婚,飞行员伉俪的大家庭里又多了一对璧人。

聚少离多

婚后,邢淑华依然在原驻地工作,杨理平则调动到另一个驻地的单位。和大多数两地分居的双飞行员家庭一样,因为都要执行任务,邢淑华和丈夫的生活聚少离多。婚后不久,邢淑华怀孕了,胎儿8个多月的时候不幸早产,没有保住……谈起这段经历,邢淑华依然有些哽咽:“失去了这个孩子,在外人面前我都是自己强忍着内心的痛苦。等半个月后,我爱人调休回来,我的情绪一下子爆发了,大哭了一场。”

时间在流逝,内心的伤痛也在慢慢愈合。两年以后,夫妻俩迎来了第二个孩子,是一个九斤半的大胖小子,哭声洪亮,身体健康。在家休完56天的产假,邢淑华就把儿子交给在北京的父母帮忙照顾,自己回到部队继续飞行。

等邢淑华再见到儿子时,他没几天就满两岁了。而促成那次回家探亲的还是母亲的一封信。母亲在信里写道:“孩子过百日你不在,孩子过周岁你也不在,现在孩子快两岁了,你还要不要你这个儿子了?”

看到这封信时,邢淑华的心剧烈颤抖,她又何尝不想念儿子?她也一直在等待飞北京的任务,可要么没有,要么就让给了需求更迫切的战友——身为干部,她觉得自己更要做好表率。

她给丈夫打去电话:“儿子快过两岁生日了,咱们是不是请假回去一趟?”两人商量后,各自向领导请了假,一起回到北京看望父母和儿子。

“阿姨,你找谁?”打开门后,儿子稚嫩的问话,让邢淑华愣在当场,心中五味杂陈。儿子只见过她身穿军装的照片,看到一身便装的她出现在面前,自然更不认识了……邢淑华很难受,忍不住自责。家国不能两全,心底满是对儿子的爱,却无法相伴,也难以表达……这种酸楚,时常煎熬着她的心。

儿子再大些时,每逢暑假,邢淑华都会把儿子接到身边,一起享受难得的亲子时光。有一天儿子突然对她说:“妈妈,我要是能够被分成两半就好了。”她不解地询问原因,儿子回答说:“因为这样,我就可以一半陪着妈妈,一半去陪爸爸了。”邢淑华听了孩子的话,心酸不已。

这种分居三地的家庭生活,直到20世纪90年代才结束。夫妻俩先后调回北京,到了新组建的陆军航空兵部队继续飞行。邢淑华说:“之后有多次去民航的机会,但我都婉拒了,我喜欢军旅生活,舍不得脱下这身军装。”

军队生活、训练虽然艰苦,但邢淑华从来不抱怨,她在笔记本上写了一首小诗:“把诗篇书写在蓝天里,把身影寄托给白云。哪里需要哪里去,哪里艰险哪里就有‘陆航人’……”

伉俪情深

再辉煌的飞行事业,也有画上句号的那一刻,杨理平和邢淑华于2001年、2005年先后退休。

夫妻俩的退休生活过得祥和而安宁。邢淑华延续了以前画画、做泥塑和手工等爱好。在她的家里,有一扇以蓝天白云作背景的装饰门,就是她亲手绘制的。

两人结婚40多年,虽然聚少离多,但感情一直很好。提起丈夫杨理平,邢淑华赞不绝口:他一直很照顾我,宠我快宠上天了——

“在部队时他怕我累,每次休息在家时,都是他先爬起来做早饭,还总是等饭菜快做好了才叫我起床,就为了让我能多睡一会儿。现在也是,家里各种家务都是他在做,我只负责扫地。我的腿不好,每次都是他替我去医院取药,回家后再帮我熬药。”说这些话时,邢淑华的嘴角不自觉上扬,“他不仅对我好,对我的家里人都很好。我们调回北京后,他每个星期天都去我妈妈家,给我妈妈包一顿饺子。”

当被问及两人是否也会“红脸”时,邢淑华笑着“自我检讨”:“基本上是我‘不讲理’,他还得哄着我。”邢淑华提起家里刚买电脑时,由于不熟悉操作,她的一个重要文档找不到了,请杨理平帮忙。同样操作不熟的杨理平鼓捣了很久,还是没有“帮到点上”,结果遭到邢淑华的一通埋怨:“你不会弄还瞎弄……”

一向好脾气的杨理平也生气了,和她“冷战”了一周。说是“冷战”,但他还是像往常一样每天做好饭菜端上桌。最后邢淑华绷不住了,在电脑上给杨理平写了一封信,放在电脑桌面上醒目的位置,大意是:你弄丢了我的重要文档,还一个星期不理我,你为什么就不能道个歉?

杨理平看到信后,觉得好气又好笑,接着对“傲娇”的妻子一阵好话“轰炸”。邢淑华脸上这才“多云转晴”。看到妻子脸上终于露出笑容,杨理平打趣道:“以后可不敢得罪你,无论对错,我都得哄你,关键是有时还不好哄。”

如今,邢淑华还会受邀去中小学给孩子们讲述飞行故事,或指导孩子们进行飞行体验,“我热爱蓝天,我愿意尽自己的微薄之力发挥余热,为祖国的蓝天事业再添一点力量。”

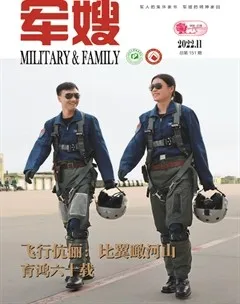

“莫道桑榆晚,为霞尚满天。”杨理平和邢淑华虽已年过七旬,但这对“飞行伉俪”在一起经历了近半个世纪的人生风雨后,依然携手谱写着他们的金色恋曲。

编辑/吴萍霞