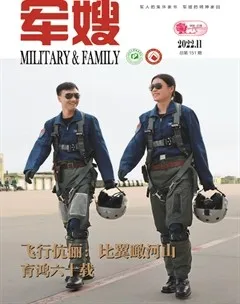

一家四名飞行员

刘长祥,汉族,黑龙江哈尔滨人,1934年8月出生,1949年8月入伍,1951年8月入党,1988年8月离休,荣立三等功3次。

董锁箴,汉族,辽宁沈阳人,1935年12月出生,1956年8月入伍,1958年12月入党,1990年12月退休,空军第二批女飞行员,荣立三等功6次。

10月羊城,花香四溢,处处迷人。

“一定要细心做好飞行前的安全检查,注意油量。飞机落地时给我们发个信息。”2022年10月的一个清晨,广州市某小区,刘宇环正在家里忙着收拾行李准备出勤,母亲董锁箴在一旁边叮嘱边打开房门。

这对母女,分别是空军第二批、第六批女飞行员,是著名的“母女飞行员”。

一

1956年7月,在沈阳市第二十七中学就读的董锁箴参加了高考,不久,沈阳医学院和空军预备学校均向她发出了录取通知书。是选择在家门口上学,日后做一名工作稳定的医生;还是去异常艰苦的军校参加训练,追求一个不一定能实现的“飞行梦”?董锁箴面临着人生中的重大抉择,思量再三,她还是选择了空军预备学校。

1956年8月,董锁箴在空军预备学校开始进行新兵入伍阶段的训练、学习、考核,至1957年2月,包括她在内的116名女学员实现了从学生到军人的角色转变,被转入长春空军第二航空学校继续培养。1958年12月,经过近两年的飞行训练及飞行、领航、通信专业知识学习考核,董锁箴等44名学员毕业并被分配到空军部队,她们也是新中国培养的第二批女飞行员。

因部队实行全封闭管理,自1956年夏上军校离开家,直到3年后,董锁箴才请假回家看望日思夜想的父母。服役期间,她的工作地点多次变换,出于保密要求,父母也不清楚她的具体地址。

飞行员除了飞行外就是学习、培训、强化体能,没时间去处理个人感情。随着年龄慢慢增长,部队领导也开始操心他们的终身大事,机关相关部门定期组织男、女飞行员联谊活动。那是飞行员们最惬意的青春时刻,大家可以无拘无束地表演才艺,和志趣相投的战友一起唱歌跳舞。

在1964年4月的一次联谊活动中,董锁箴对飞行员刘长祥产生了好感。那时,曾执行过北京至西藏拉萨首航飞行任务的刘长祥是大家心目中的英雄。同样,董锁箴也是一名出色的飞行员,多次执行急难险重任务。董锁箴的坚韧和勇敢也让刘长祥对她刮目相看。两人相处了一段日子后,都觉得对方很合心意,便于当年国庆组建了一个幸福的飞行员家庭。

刘长祥和董锁箴有一儿一女。尽管在飞行生涯中都多次经历空中险情,但夫妇二人热爱飞行,也在子女身上寄托了殷切期望,希望孩子将来能比他们飞得更高更远,甚至能当上宇航员,所以给儿子取名宇飞,给女儿取名宇环。兄妹二人自小在浓厚的飞行氛围中长大,都把成为飞行员当作人生目标。

二

尽管董锁箴与刘长祥在同一部队服役,两人也是聚少离多,经常在机场“擦肩而过”,有时甚至两三个月也难得见上一面。作为全天候飞行员,在27年的蓝天耕耘中,董锁箴共驾驶过4种机型,执行过数百次重大任务的飞行运输保障等,6次荣立三等功。

“小时候,父母除了飞行外,还是飞行。那时,他们吃住在飞行大队,每星期只有星期三、六的晚上才能回家,遇到有飞行任务,回家的时间就更少了。偶尔在家,父母的话题也离不开飞行。他们经常拿扫把当舵练习飞行、体验飞行。听姥姥说,哥哥出生3个月后,妈妈就外出飞行了。”刘宇环说,“当年,我对这些实在想不通……成为飞行员后,我对父母逐渐有了更多理解、更多敬意。”刘宇飞也深受父母影响,选择为蓝天上的战机保驾护航,参军入伍到空军地勤部队,工作至退休。

1989年,18岁的刘宇环高考后,收到空军长春飞行学院的录取通知书。“在我为人生未来做选择的时候,是母亲的人生航迹给了我启迪、决心和勇气。”

在刘宇环的记忆里,母亲飞行生涯中的两件事,让她终生难忘。一件是刘宇环上小学时,一天她在上学路上,突然看见一架黑烟滚滚、摇摇欲坠的飞机从她头顶低低擦过,歪歪斜斜向机场方向降落。刘宇环吓得尖叫起来,闭上了眼睛。事后她才得知,那正是母亲驾驶的飞机发生了故障,母亲沉着应对,最终顺利脱险。另一件是在1985年底,母亲因年龄达到部队女飞行员最高年限而停飞。当时母亲在机场待了一整天,抱着驾驶杆痛哭不止。那天晚上,母亲将多年的飞行资料整理好转交给年轻战友。之后很长一段时间,母亲经常对着天空发呆。刘宇环说:“那时我就在想,当飞行员虽然有危险,但长大后如果有机会,一定要继承母亲的事业。”

为了通过飞行学院严格的招生初检,父母提前为刘宇环做“功课”:父亲刘长祥制作了一个转椅,每天让刘宇环左右各转数十圈,以提高刘宇环的平衡能力;母亲董锁箴则每天陪女儿练长跑,以提升她的体能和耐力。经过家里两位“飞行专家”的严格训练,18岁的刘宇环如愿以偿。1991年10月20日,在20岁生日那天,刘宇环驾驶着银鹰,首次“放单飞”。当天,刘长祥和董锁箴也特意来给女儿加油鼓劲,见证她的荣耀时刻。

坐在飞机上操纵遥控杆的那一刻,刘宇环心中升起巨大的满足感。尤其是在操控室看蓝天,瞬间迸发出军人敢于亮剑的自豪感,那一刻,她真正理解了母亲为何会在停飞当天那么不舍。飞机平稳降落,下机后,刘宇环看着不远处的父母,她兴奋地朝他们摆手,向他们跑去,她看见了父母眼中闪烁的泪光。

1993年,刘宇环军校毕业,成为新中国第六批女飞行员,首批全日制本科学历飞行员,并进入母亲曾经工作过的空军部队,沿着母亲飞越过的航线搏击长空。

三

刘宇环的丈夫赵江明也是一名飞行员。在飞行学院时,赵江明比刘宇环高一届,但都在一个大队,住在楼上楼下,同在一个食堂就餐,常常能够碰面。两人的第一次交集是在大队内的演讲比赛中,彩排时,赵江明热情地帮刘宇环修改演讲稿,还给她在演讲时的语气和表情出主意。那时,赵江明的耐心、细致和英俊都给刘宇环留下了很好的印象。

1990年,赵江明毕业分配到四川空军某部。到四川后不久,赵江明给刘宇环写了第一封信,由于当时学校规定禁止男女同学之间通信,刘宇环不便回信,就让父母代为考察远在千里之外的“未来男友”。在书信来往中,刘宇环的父母对好学上进、思维缜密的赵江明称赞有加。

刘宇环曾把20岁生日第一次“放单飞”的经历写成飞行体会并被《空军报》刊发。千里之外的赵江明看到后,立刻给她补寄了一份特殊的生日礼物——在一条白围巾上,他用颜料画上了栩栩如生的鸳鸯和牡丹花。刘宇环至今仍记得当年拆开包裹时的惊讶:“一个开轰炸机的大男人,居然在白围巾上画花鸟画!”作为两人的定情信物,那条早已泛黄的围巾至今仍被刘宇环珍藏着。

1996年4月,在刘宇环转为机长后的第一时间,两人的婚事就被安排上了日程。次年儿子赵成雨出生。在儿子4个月大时,她含着泪把孩子交给当时已退休回到沈阳的父母,毅然重返蓝天。

儿子7岁前,刘宇环一年半载才能和他见一面。一次,父母带着儿子到部队探亲,儿子对她这个妈妈很生疏,让刘宇环至今难忘。“看到孩子,我都觉得很陌生,他对我也很陌生,不让我抱,我面对哭泣的孩子不知所措。那一夜,我的心情特别复杂,还有一种失落感。”刘宇环认为,选择从军,就得先国后家。第二天,刘宇环重新整理心情,按时上班执行飞行任务。

四

2000年,赵江明转业到中国南方航空集团有限公司工作。2003年底,刘宇环也转业到这家单位。尽管结束了夫妻两地分居生活,可已经上一年级的儿子还在沈阳父母那里,一家人依旧很难团聚。刘宇环记得,2004年5月,她奉命空运鱼苗到吉林。从广州出发前,她打电话告诉母亲,按预定计划,如果天气不好,飞机备降沈阳加油,就让母亲带儿子到机场见一面;如果天气好,飞机到大连加油,就让儿子在电话里听听飞机的声音。结果那天的天气特别好,飞机从沈阳侧方飞过。飞机降落在大连机场后,她拨通了母亲的电话,电话那头传来儿子的哭声:“妈妈,我想你啦……”

2005年2月,刘宇环把父母和儿子接到广州,一家人终于生活在一起。初到广州,儿子有一次独自坐地铁时险些走丢,为了让儿子能够安全成长,刘宇环将他送去了寄宿学校,从此一家人又是聚少离多了。

赵江明,汉族,河北唐山人,1970年5月出生,1988年8月入伍,1989年8月入党,2000年12月转业,现为中国南方航空集团有限公司机长兼教练员,荣立三等功1次。

刘宇环,汉族,辽宁沈阳人,1971年10月出生,1989年7月入伍,1991年5月入党,2003年12月转业,空军第六批女飞行员,现为中国南方航空集团有限公司机长,2016年被民航局评为“民航巾帼建功立业先进个人”。

2008年11月,刘宇环顺利通过机长考评,晋升为南方航空公司的机长。“恭喜美女机长,以后我们并肩飞行。”看着丈夫发来的短信,刘宇环心里暖暖的。在机长考评过程中,丈夫不仅给了她精神上的鼓励,还在相关考试项目上对她进行辅导。

飞行员的假期需要按照飞行计划随时调整,即使是逢年过节都需要出勤。不过,南方航空公司的飞行员能享有一天的生日特别假,赵江明和刘宇环都对这个特别的日子很重视,而这是他们弥补儿子的最好机会。每到这一天,他们都会安排陪儿子一整天。随着慢慢长大,赵成雨也理解了父母的难处,“父母做的都是有意义的事情,我理解他们。”

一家四名飞行员,目前两个还坚守在长空。尽管刘长祥、董锁箴夫妇自己飞了一辈子,还是会为女儿、女婿担心。每当遇到飞机晚点,或者预定航线段有风切变、低云、低能见度、雷雨、冰雹等恶劣天气,老两口就盯着手机等着孩子报平安的消息。自从刘宇环第一次踏上飞机的那一刻,这样的等待和担心也成了父母生活的一部分。为了不让家人担心,刘宇环每次执行完飞行任务后,都会在第一时间给父母、丈夫发去短信报平安,而赵江明也同样会这么做。

刘长祥、董锁箴夫妇离退休后,每天形影不离,一起外出,一起锻炼身体……包饺子、烧东北菜,是他们的拿手好戏。刘宇环偶尔也会到厨房里帮帮忙,其乐融融。

而今,一家人和美幸福。爱好文学的赵成雨在留学,成绩优秀。刘宇环与赵江明在同一个机队工作,且均为业务骨干。耄耋之龄的刘长祥、董锁箴身体硬朗,而每当耳畔传来飞机轰鸣声,老两口都会不由自主地驻足仰望,那眼神,眷恋、虔诚。

编辑/李颖