产业集群、精一赢家、产学研三位一体

当今世界上很多经济发达的地区,大多数都是通过产业集群的有效发展而实现。产业集群(industry cluster)是指在某一特定行业领域中(通常以一个主导产业为核心),相互高度关联依赖的企业及其支撑机构在地理空间上聚集, 因而形成有利的商业生态系统,产生可持续竞争优势。此类聚集既包括集群成员之间的价值链上下游供应商纵向关系,也涉及集群成员之间的价值链同类产品供应商横向关系。换言之,产业集群具有两大特征:一是地理聚集,二是产业聚集,包括纵向与横向两类关系。

美国境内存在许多产业集群(其中最为著名的就是加州硅谷),欧洲同样分布着众多产业集群,包括意大利著名的“第三意大利”产业集群,以及被称为欧洲“智慧港”与“欧洲硅谷”的荷兰城市埃因霍温。值得注意的是,这些产业集群常常集聚在小城镇里,这与中国“专精特新”企业大多在县级城市产生具有异曲同工之效。同时,一些发展中国家较为富裕的地区亦有类似的产业集群,例如深圳。

产业集群最为重要的意义在于绝大多数世界财富都是从中创造出来的。例如,加州硅谷依托其附近具有雄厚科研实力的一流大学,并以高技术中小公司组成的高端产业集群为基础,同时拥有像惠普、英特尔、苹果等世界一流大公司,实现科学、技术、制造、营销等多个领域全价值链总体融合,成为价值创造的摇篮,催生众多世界一流企业与亿万富翁。

中国园区与产业集群的基本特色

表面而言,中国存在不少工业园区、技术园区、企业孵化园区等,但这些园区与西方的园区差别颇大。与西方大多数自下而上、自然形成的园区不同,中国园区的核心特征是自上而下、政府主导,通过招商引资方式组建而成,因此中国绝大多数园区都是内部高度多元化,由彼此不相关、无序存在的多个产业构成。这是中国绝大多数园区的基本特色。

以上特色导致大多数中国园区违背产业集群的基本定义,即以一个主导产业为核心,相互高度关联依赖的企业及其支撑机构在地理空间上聚集。西方园区的核心特征是通过市场自下而上地自然产生,以企业自组织方式构建而成的,因此一般园区都是内部高度聚焦一个主导产业。换言之,西方园区是以产业集群方式组建而成。

虽然中国也有自下而上自然产生的产业集群,例如宁波等地的模具产业集群、义乌等地的小商品产业集群等,但它们与西方产业集群区别颇大。中国产业集群的核心特征是高度同质化,主要以低成本为竞争手段,因而导致恶性竞争,陷入恶性循环的红海竞争之中。换言之,中国产业集群严重缺乏研发导向型企业。与此不同,西方产业集群的核心特性是高度异质化,主要以高价值为竞争手段,开展蓝海竞争。西方产业集群常常产生于研发导向型企业聚集的地区。

中国园区与产业集群发展的方向

中国园区与产业集群都需要重大转型。首先,中国园区未来发展方向应该是向西方园区模式靠拢,转型成为围绕一个主导产业高度聚焦的园区,即变成西方模式的产业集群。其次,中国产业集群未来发展方向,应该是向西方产业集群模式靠拢,转型成为高度异质化的产业集群。

显而易见,高度异质化的产业集群需要以“专精特新”与“单项冠军”企业(两者统称为“精一赢家”niche leaders)为产业集群的主力,因而能够以高价值为竞争手段,加上共同创造新价值为合作手段,构建良性循环的“蓝海竞合”生态体系,因而超越“蓝海竞争”的理念,即采用复杂的“竞合”模式超越简单的“竞争”模式。

为此,需要加强培育“精一赢家”,并通过培育这些企业达到补足、强化供应链的目的。“精一赢家”的进一步发展需要产业集群与产业生态的有力赋能,而中国产业集群的未来发展同样需要“精一赢家”的有效参与。换言之,“精一赢家”与差异化产业集群需要建立良性循环的生态关系。

“精一赢家”的独特作用

作为中国园区与产业集群未来发展的主力,“精一赢家”对于构建未来商业生态具有特殊意义。

首先,“精一赢家”可以帮助中国园区转型成为产业集群,通过“合并同类项”的方式重组园区。其次,“精一赢家”可以帮助中国产业集群转型成为真正有效、高度异质化的产业集群。再次,“精一赢家”之所以能够成为独特企业,就在与它们在研发投入方面与一般中小企业不同。总体而言,“精一赢家”平均研发投入占比在5%~10%之间,比同行业企业平均研发投入高出1~2倍之多。因此,相对一般企业,“精一赢家”拥有更多发明专利,更多主持或参与国家标准与行业标准的建立,更能发挥进口替代、填补空白的独特作用,更有利于缓解或化解“卡脖子”问题。

研发导向型公司之所以重要,因为它是新技术解决0-1 发展的关键一步。技术的源头可能在高校或研究机构,但解决问题的方案要通过市场主体去按照市场规律形成和打磨成功。

最后,“精一赢家”特别需要政府、高校、其他研究部门等机构的赋能服务。因此,产学研体系在此方面对于“精一赢家”具有特殊意义。

产学研的独特作用

为了打造高度异质化的产业集群,构建更高级的“蓝海竞合”商业生态模式,即追求“交易价值”(transaction value,以所有企业聚焦专注独特领域,彼此互补、相互依赖为运营范围选择,以所有企业相互信任、彼此合作为协调手段选择,促进企业之间密切合作,共同创造价值、共同分享价值),产学研必须发挥重大作用。

由上可见,“交易价值”与商业生态系统高度相关。商业生态系统具备四大维度特征:(1)生态成员相互依赖;(2)生态成员共生演化;(3)生态成员共享基础设施平台;(4)生态成员以竞合关系为基础。因此,“交易价值”就是商业生态系统的底层逻辑。

此外,价值创造(value creation)与价值分享(value capture)是商业模式的两大核心维度。因此,“交易价值”也是商业模式的底层逻辑之一,而另一个底层逻辑就是提倡单打独斗的“交易成本”理念。

西方的经验显示,差异化产业集群常常产生在研发导向型企业聚集的地区。这在中国也有体现,深圳就是一个典型的范例。已有研究表明,深圳以前的成功并不是因为采取已有科技成果的商业转化模式,而是因为采取市场需求导向的产品改进模式。但是,深圳以前成功的模式依然需要改进,因为未来市场发展不仅要求应对眼前市场需求的产品改进,还要面对未来市场需求的产品突破。因此,企业未来发展要求企业与科技机构更多合作,需要产学研三位一体的密切互动、高度协同。这意味一个全新的思路,即将市场需求导向模式与科技成果转化模式整合起来,形成产学研融合。

在研发导向型公司数量和质量占据优势的地区,产业的核心技术发展具有雄厚的基础。例如,波士顿剑桥地区的生物医药和硬科技研发型公司集群、硅谷的互联网研发型企业集群,都是吸引大公司、风险资本、专业服务机构扎堆的主要因素,也基本上决定了这个地区产业核心技术发展在全球的领先位置。

研发导向型公司之所以重要,因为它是新技术解决0-1发展的关键一步。技术的源头可能在高校或研究机构,但解决问题的方案要通过市场主体去按照市场规律形成和打磨成功。大公司也拥有很多尖端的技术成果,然而其官僚体制极为不适合新技术的高速商业化。过去十多年,跨国公司有意识设立外部创新中心,通过赋能研发导向型公司来解决创新能力培育问题,已成为一种普遍的趋势。大企业常常成为组织裂变的主要源头,而大学则是组织裂变的次要源头。

研发导向型公司在一个地区和国家的富集程度和质量水平,还是度量所在国家和地区创新体系效率和源头创新水准的重要标准。所在地区大学和科研机构基础研究水平高,新技术产生的概率也相对较高,这是研发导向型公司生长最重要的土壤。此外,大学、研究机构与研发导向型公司之间需要设立旋转门机制,鼓励专家教授在研发型公司之间自由择业,形成产学研深度融合的人才制度。因此,大学常常成为知识外溢的主要源头,而企业研究机构则是知识外溢的次要源头。

在一个成熟的创新生态里,研发导向型公司往往也是大公司的猎物,它会通过分享行业知识和资源来帮助研发导向型公司成长,并在养肥了这些研发导向型公司之后通过并购变成大公司的全新能力。这使得研发导向型公司成为创新系统中疏通产学研合作的关键节点。大学和科研机构通过它们了解产业需求并定义新的科学问题,大公司也通过并购形成的财富效应, 对大学、科研机构的源头创新活动形成正向激励。此外,相对大公司而言,政府在这方面发挥更为重要的外部赞助作用,包括税收、基金、孵化、人才等方面的支持机制。

中国产学研体系的痛点

研发导向型公司在中国却是一个稀缺物种。一个很重要的原因在于,中国大学和科研机构源头创新成果的供给能力存在严重问题。科研的活动本来应该是解决问题的一个阶段性步骤。在中国大多数高校和科研机构,长期以来都把科研论文发表看作终极目的,没有考虑解决实践问题的路径和方法。这成为科技研究成果转化艰难的根源。

中国目前活跃在一线的技术公司的成长路径不同于欧美对手:他们不是披着实验室华丽外衣出身,大多是在市场需求拉动下爬上来的草莽英雄。他们不习惯通过并购研发型公司的方式获得新技术,也不情愿与大学合作。

当下,中国研发导向型公司还面临另外一个新的困境。从大趋势来看,政府支持创新的热情与决心空前高涨,但在对待研发导向型公司这个问题上,普遍出现叶公好龙的情况。高新技术企业认定要看营收指标,因而把很多研发导向型公司挡在政府支持的名单之外。这导致研发导向型公司比十年前更难获得政府的资金支持,因为审计介入创新过程和合规优先的管理理念让官员在资源配置环节的动作出现了严重变形。出于“安全生产”的避险意识,官员宁愿资助国企和大型民企,或者采用所谓事后奖励,导致嗷嗷待哺的研发导向型公司无法获得资助。换言之,政府偏好“锦上添花”,不愿“雪中送炭”。

中国产学研体系的转型

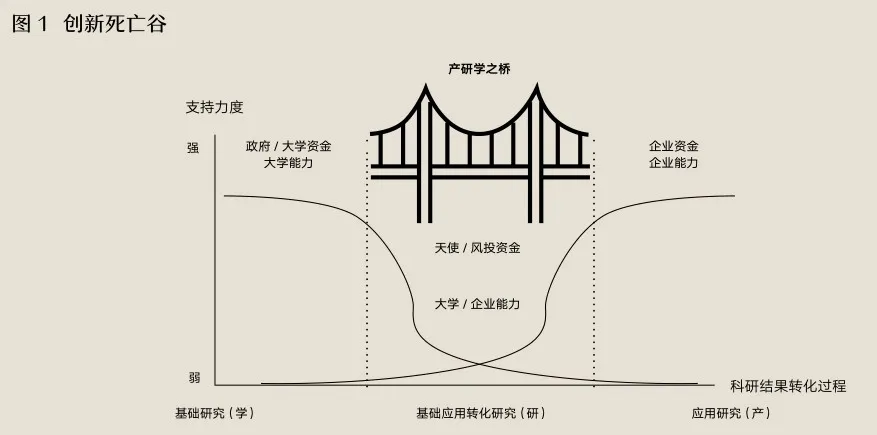

正常条件下,创新体系包含三大内容或阶段,即基础研究(研发早期)、基础应用转化研究(研发中期)、应用研究(研发晚期)。一般情况下,基础研究以一流高校与国家实验室作为“学”的主体;应用研究则以企业(包括所有企业)为“产”的主体;基础应用转化研究需要以一般高校与其他研究机构(例如,地区级实验室)为“研”的主体。研究文献指出,基础研究(研发早期)与应用研究(研发晚期)之间存在一个时常断裂之处,即基础应用转化研究(研发中期),通常也被称为科技研究的“死亡谷”(图1)。

创新体系的三大内容或阶段不是绝对严格划分,一般都有某些重叠。世界上大体存在两种不同模式,即较高重叠的“产学直接对接模式”与较低重叠的“产学间接对接模式”。

以“产学直接对接模式”为主体的美国创新体系是建立在美国高校(加上国家试验室,其中一部分由高校代管,共同构成“学”的部分,因此以下统称“学”)与美国企业双方同时具备直接对接的能力,不需要通过第三方中介搭桥。首先,美国一流“学”机构具备一批面向产业开展应用性研究的教授(包括他们研究团队)。这些人才即可能是基础研究与应用研究兼顾兼优的特殊人才,也可能是应用研究为主的人才,但均具备与“产”企业直接对接的能力。

其次,美国一流“产”企业常常参与基础研究,尤其是大型企业研发部门(例如,贝尔实验室、施乐实验室等)的基础研究能力超强,甚至可以获得诺贝尔奖,毫不逊色于一流“学”机构。这为美国一流“产”企业直接对接一流“学”机构提供了必要的条件。由于美国身处全球科技创新与产业创新的最前沿,美国一流“学”机构与一流“产”企业扮演创新体系的核心角色,因此“产学直接对接模式”与美国情景高度适合,成为美国创新体系的主体。

最后,加上美国一流“学”机构内部转让机构作为内部中介、美国一流风险投资机构、政府研究基金(包括国家科学基金与其他政府部门研究基金)等赋能机制的有力支撑,美国一流“学”机构与一流“产”企业的直接对接更为方便通畅。

需要指出,“产学直接对接模式”与吸收理论(absorptive capacity)高度一致,强调技术接受方对于技术的识别能力、消化能力、应用能力,由于一流“产”企业吸收能力超强,一流“学”机构可以直接与一流“产”企业直接对接,并不需要第三方中介桥梁。

然而,美国以外大多数国家不具备足够的一流的“学”与“产”,“产学直接对接模式”并不适合成为这些国家创新体系的主体,因而需要“研”的第三方中介桥梁作为重要补充,甚至成为创新体系的主体。首先,符合吸收理论,一般“产”企业(以中小企业为主体,包括“精一赢家”)大多不具备直接对接一流“学”机构的能力,因此他们需要第三方中介机构作为桥梁,以此对接一流“学”机构。

其次,由于一般高校与研究机构并不具备基础研究的优势,也不擅长应用研究,因此需要转向以基础应用转化研究为主攻方向,成为“研”的主力。如果某国“学”机构也不具备世界水平的基础研究能力,该国更应该把重点放到“研”上,把世界水平的基础研究成果有效转化成为产业化应用技术(未来大多数专利应该来自“研”)。换言之,当“学”与“产”研究能力都弱的情境下,“研”的必要性与重要性格外突显。

再次,风险投资机构对传统行业的成熟企业(以中小企业为主体)的转型升级与技术追赶等项目缺乏兴趣,因为这类企业不大可能成为“独角兽”,因此不足以吸引风险投资机构的青睐。不仅如此,国家政府研究基金也不会大力资助这类企业。这些因素导致这类企业更难直接对接“学”机构。

以上三个原因构成“产学间接对接模式”(即“产学研”创新体系)必要性的底层逻辑,也正是德国“协会”与台湾地区“工研院”的“产学研”创新体系成功的基础。然而,台湾地区工研院在孵化新创企业方面比德国弗劳恩霍夫协会更有优势。这正是工研院最为独特的关键之处。换言之,如果说德国模式对传统行业与成熟企业的转型升级更为有效,台湾地区模式对新兴行业与新创企业的孵化更为有效,而这两个模式的融合对中国发展“精一”企业意义重大。

最后,由于中国“学”与“产”双方直接对接能力严重不足,“产学间接对接模式”对于中国尤其关键,其重要性与必要性再如何强调也不过分。这对赋能“精一赢家”具有独特重大意义。然而,目前中国最为缺乏的是“研”的载体机构,因此中国也在大力构建这类机构,包括国家(科技部)重点布局建设的三个综合类国家技术创新中心,以及多省成立的省级产研院。MXkUcXKa+iRkf6aE2Q9KlsmwbdYBtcUTPaTU4YixqMs=

中国在“学”Q++WHuz3B1PlhPi8fWqK88Ci4T2jzXqZEXJBuYOJuBg=(高校)与“产”(企业)的直接互动合作方面取得不少进展,但是中国目前严重缺乏连接“学”与“产”的“研”(常称为“产业技术研究院”)。这成为中国产业转型升级的最大瓶颈与障碍。我们认为,中国产业转型升级的瓶颈在于科技研发的乏力,而这方面的突破口在于建立更为有效的“产学研”体系。

以“研”为导向的科研机构是“产学研”体系的核心,是连接“学”与“产”的桥梁或中转站。没有这个桥梁或中转站,“产学研”无法有效运转,因为“学”与“产”无法形成系统性的有机互动与良性循环。“学”的研发的重点是科技基础研究,以创造全新知识、发表学术论文为本;“产”的研发重点是市场应用研究,以知识市场化、产品化为本;“研”(科技产业转化)则是连接“学”与“产”的“基础应用”研究,以转化基础科技知识为基础工艺和基础产品原型为本。换言之,“研”就是把“学”的基础研究与“产”的应用研究连接在一起的中间转换机制。这才是真正“产学研”体系中三者的适当定位。

中国园区与产业集群都需要重大转型,以“精一赢家”为主力,成为高度异质化的产业集群,采用复杂的“竞合”模式超越简单的“竞争”模式。

需要指出,由于“产学间接对接”模式是通过第三方中介为一流“学”机构与一般“产”企业(以中小企业为主力)提供间接对接的赋能服务,这一模式与商业生态思路高度一致。同时,这一商业生态思路也成为公私合伙制(publicprivate partnership,PPP)新模式(即政府机构与私营机构之间的合同约定,允许私营机构参与从事公共基础设施项目,参与合作的私营机构需要承担一定风险和管理职责)。

他山之石

2011年美国政府进行过一项关于重振美国制造业的深入研究,即《先进制造伙伴计划》,其中特别探讨其他国家和地区如何转化基础学术研究成果,将其进一步发展成为企业商机。这一研究报告最后专门提到全球两个成功模式典范,一个是德国的弗劳恩霍夫协会(以下简称“协会”),而另一个正是台湾地区的工业技术研究院(以下简称“工研院”)。

我们强烈建议借鉴德国“协会”与台湾地区“工研院”模式,在中国构建真正完整的“产学研”体系。以中国台湾工研院为例,它不仅已发展成为台湾地区最大的产业技术研究机构,成为该地区力促半导体等新兴产业崛起的主力先锋,而且在其他领域也有更多建树,在国际上被视为“产学研”体系中“研”的典范。作为科技创新与创业项目或企业的独特孵化器与赋能者,中国台湾工研院与风投基金、新竹科技工业园区三者并列为台湾地区科技创新体系的“三驾马车”。

台湾地区工研院的独特启发意义主要体现在三个方面:(1)工研院定位明确,即成为一个跨领域的基础应用转化研究机构,即“研”的定位;(2)工研院的商业模式采用能够形成自我可持续发展、“产学研”三方达到良性循环的新型企业化运营模式;(3)工研院成功主要体现在孵化企业与人才输出赋能,远远超越一般技术转让的功能范围,也是工研院不同于德国弗劳恩霍夫协会的关键之处。正是上述三大方面的独特贡献,台湾地区顺利完成了产业转型升级。因此,这些启发对中国“产学研”创新体系布局的意义不可低估,尤其是对“精一赢家”而言。

※※※※※

产业集群、精一赢家、产学研三者具有内在关联,可以并且应该成为三位一体的综合系统,共同构建最佳的商业生态体系。具体而言,中国园区与产业集群都需要重大转型,以“精一赢家”为主力,成为高度异质化的产业集群,采用复杂的“竞合”模式超越简单的“竞争”模式。为了构建“蓝海竞合”商业生态模式,需要产学研发挥重大而独特的赋能作用,而知识外溢、组织裂变、外部赞助则是产学研三大重要赋能机制。