CT 扫描和三维重建技术在中生代海生爬行动物鱼龙研究中的应用

殷亚磊 黄建东

简介

化石是指保存在岩石中的古生物的遗体或遗迹,是探索生命起源与演化的重要实证。过去,人们了解化石内部结构唯一的研究方法是系列切片法。该方法通过系列切片、编号、画切面图,最后将连续的切面图经光学放大恢复成蜡质模型来观察化石内部结构。英国地质学家William Johnson Sollas在1903年首创系列切片法,并用该方法在1916年观察了海生爬行动物鱼龙属(Ichthyosaurus)的头骨内部结构,但花费了一年多的时间才完成此项研究。系列切片法在古生物化石研究中确实发挥了极大的作用,如我国著名古生物学家张弥曼院士使用该方法对先驱杨氏鱼头骨的研究证明了该种不具有内鼻孔,从而在国际上引发了关于肉鳍鱼类早期系统发育关系问题的热烈讨论。即使现在,该方法在某些化石类群(如腕足动物)的研究中依然在使用。然而,该方法在化石中使用,不仅破坏标本导致无法对切过片的标本进行进一步的研究,而且非常耗时。此外,偶然地,我们可以找到自然保存内部结构的化石。然而,这种化石却极其稀少。

由于损坏标本,传统上被用于观察化石内部结构的系列切片法不能被用于珍贵化石标本的研究。并且,系列切片法特别耗时。CT扫描和三维重建技术由于其不损坏化石和高效性,是一种理想的观察化石内部结构的方法。

CT(Computed Tomography)扫描全称为计算机断层扫描,可用于化石中研究其内部结构。近40年来,该技术在古脊椎动物学中的应用日趋广泛,为解决脊椎动物颌的起源、龟鳖类头骨的起源与演化、蛇类的起源环境、鸟类脑和内耳结构的演化、哺乳动物舌器的起源等问题提供了关键技术支撑。其基本原理是使用高能量的X射线穿透样品对其整体的三维结构进行成像。扫描数据由几千张可叠加的二维投影图组成。这些投影图经CT机自带的软件重构后输出为一个体积文件。此文件可在三维建模软件中使用以恢复出数字化的化石模型。CT扫描不仅不损坏标本、较为省时(几个小时即可完成扫描),而且重建出的化石模型同时具有内部和外部的形态学信息,因此是一种理想的研究化石标本的方法。其在古脊椎动物的形态学、功能形态学、个体发育学等领域的研究中具有很大应用前景。

CT和三维重建

1 CT类型

CT按其检测对象的不同可分为医用CT和工业CT。医用CT的检测对象比较单一,主要是人体。工业CT的检测对象则比较多元化,遍布工业的各个领域,如材料、航空和航天。由于医用CT的扫描电压在160kV以下,因此其扫描的空间分辨率较低,在亚毫米级,不适合用于化石的研究。工业CT的扫描电压从几十个kV到15MeV,其空间分辨率可高达几微米,适用于化石的研究。CT按空间分辨率又可分为通用型CT和显微CT。通用型CT的空间分辨率在几百微米。根据X光源的不同,显微CT又可分为工业用显微CT和同步辐射显微CT。前者的空间分辨率在100微米到几微米之间,后者的空间分辨率在亚微米级。工业用显微CT和同步辐射显微CT可满足大多数化石的无损观察研究。

2 CT基本原理

X-ray CT扫描的基本物理原理是当X光穿透物体时,X光的能量会发生衰减。根据所扫描物体密度的不同,X光能量的衰减也不同。经过对整个物体的扫描,得出物体所有的密度切面分布图,通过计算机软件进行三维的叠加,从而重构出该物体的三维立体密度变化图像。在将体积或图像堆栈格式的文件导入三维重建软件时,仅能够观察到借助密度差所显示的三维形态信息,而内部的结构却观察不到。为了更好地解析从CT机中产生的数据,三维重建对于研究人员也越来越重要。目前,常用的三维重建软件包括VG Studio、Drishiti、Mimics、Avizo-Amira和Dragonfly等。其中仅有Drishiti是免费开源的软件并且具有直观的用户界面,对于学生用户十分友好。

3 三维重建方法

在三维重建软件的使用中,三维重建和分割的方法大致可以分类三类,分别为手动分割、半自动分割和自动分割。手动分割,一般为一帧一帧重建,最后合成一个立体的感兴趣区。该方法颇为费时,一般在围岩与化石密度差较小的标本或区域中使用。半自动分割,分为插值法、分水岭和帽子分割法。自动分割一般为阈值分割法。后两种方法一般在围岩与化石密度差较大的标本或区域中使用。在具体的化石重建中,要针对不同标本采用不同的重建方法。并且,在同一个标本的重建中,也可三种方法综合使用,以最快地重建出自己想要的感兴趣区。

柔腕短吻龙头骨:A,右侧照片;B,左侧被围岩遮盖的CT扫描渲染图(引自Huang et al., 2020)

CT 扫描在鱼龙研究中的应用

鱼龙是鱼龙形类(Ichthyosauriformes)海生爬行动物的统称。该类群起源于早三叠世,灭绝于晚白垩世早期,全球广布。鱼龙化石几乎全部保存于灰岩中。由于鱼龙化石的骨骼成分主要为磷酸钙,而其围岩主要成分为碳酸钙,两者密度差小,因此CT扫描技术在该类群的研究中应用较为困难也较少。迄今为止,在鱼龙的研究中仅有几篇论文使用了CT扫描技术。本文以柔腕短吻龙牙齿结构、短腿巢湖龙腭部骨骼和一件产自英国下侏罗统鱼龙头骨的研究这三篇论文为例,来阐述CT扫描和三维重建技术对鱼龙头骨形态学和颅内解剖结构研究所具有的优势。

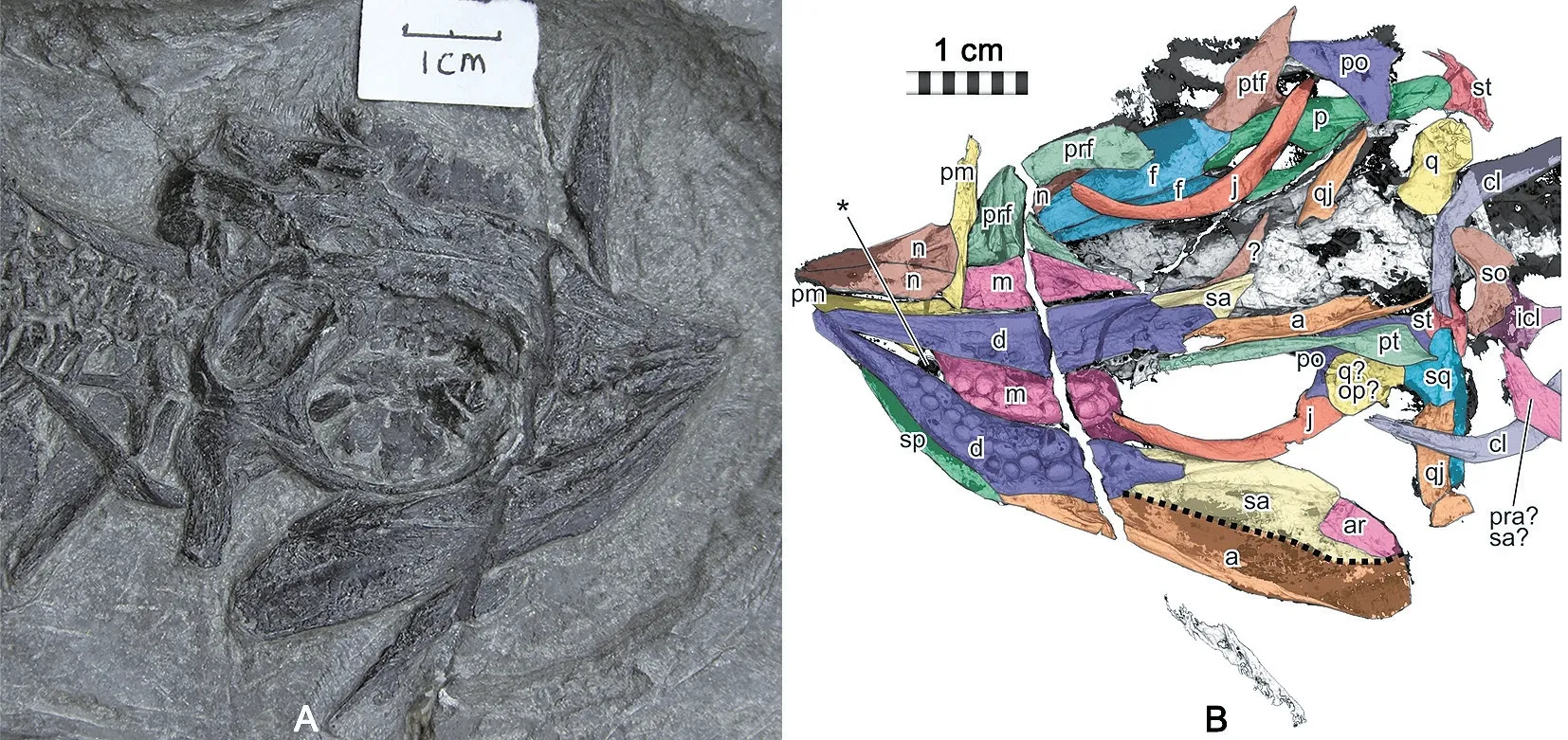

短腿巢湖龙头骨腭部CT重建腹视图(引自Yin et al., 2021)

1 柔腕短吻龙牙齿结构研究

柔腕短吻龙是已知最古老的鱼龙之一。该物种保留了许多陆生爬行动物的特征,比如短吻(吻部长与头骨长之比为0.35),荐前椎数目为31枚。同时,其也是已知唯一的能够水陆两栖生活的鱼龙,填补了鱼龙从陆地向海洋演化过程中的一个过渡阶段的空白。在系统发育学上,柔腕短吻龙的发现进一步确认了湖北鳄类和鱼龙形类的姐妹群关系。由于早期的鱼龙形类均发现自华南地区的下三叠统地层,因此鱼龙可能起源于华南。综上,柔腕短吻龙对于理解鱼龙的起源地点、关键特征的早期演化、与其它类群的系统发育关系等十分重要。然而,其头骨内部的形态学信息(如牙齿)由于受到围岩和头骨外部骨骼的隐埋,无法直接观察到。基于正模标本暴露的头骨,柔腕短吻龙的上下颌被认为均不具有牙齿。CT扫描该物种正模标本的头骨后,发现其前颌骨和对应的前部齿骨不具有牙齿,而上颌骨和对应的后部齿骨具有微小钝圆的牙齿结构(具有压磨的功能)。并且发现这些牙齿几乎水平垂直于颌骨,因此基于暴露的头骨很难发现这些牙齿。与此同时,该研究也发现柔腕短吻龙的齿列为三列,且牙齿不具有典型的鱼鳍超目的折形牙质。在总结整个鱼龙的牙齿形态后,该研究发现鱼龙在早期演化的过程中臼型齿独立出现了三到五次。由于臼型齿标志着食壳性,该研究认为不同鱼龙类群食壳性的趋同演化加快了鱼龙在二叠纪末大灭绝之后的分异速度。

2 短腿巢湖龙头骨腭部解剖结构研究

与头骨其它结构相比,鱼龙腭部结构受到的关注较少,因此其信息在很大程度上呈未知状态。巢湖龙是迄今为止发现的最古老的三叠纪海生爬行动物之一,也是了解最多的早三叠世鱼龙。该属内已报道有四个种,分别为龟山巢湖龙、巢县巢湖龙、张家湾巢湖龙和短腿巢湖龙。巢湖龙对于理解鱼龙的起源和早期演化十分重要,比如腕骨区域具有与早期双孔类一样的延迟骨化现象,并具有中央腕骨这一祖征,还具有代表从陆生双孔类动物到三叠纪晚期高度适应海洋生活的鱼龙形类之间过渡的一种运动方式——鳗鱼型式的游泳方式。尽管巢湖龙很重要,但其腭部解剖学信息近乎未知。借助CT扫描和三维重建技术,基于产自安徽巢湖下三叠统南陵湖组的副模标本近三维立体保存的头骨化石,一项研究首次重建和系统描述了短腿巢湖龙腭部的解剖学信息,具体包括颧骨和腭骨接触、一列小齿出现在腭部的两侧、犁骨超过内鼻孔的前后缘、翼骨位于内鼻孔之后、上翼骨出现和外翼骨缺失等。这些发现极大地丰富了鱼龙腭部的解剖学信息,为探讨鱼龙的早期演化提供了新的化石证据。

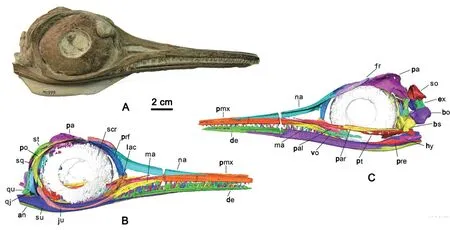

3 ‘Hauffiopteryx’ typicus颅内结构研究

尽管鱼龙的发现历史已超过200多年,但该类群头骨及颅内结构信息在很大程度上依然呈未知状态。2015年,使用CT扫描和三维重建技术,一项针对一件产自英国早侏罗世‘Hauffiopteryx’ typicus三维立体保存标本(BRLSI M1399)的头骨研究不仅揭示了鱼龙新的骨骼形态学信息而且首次揭示了该类群的古神经学信息。增大的视叶和小脑表明神经解剖学的形态适应使得鱼龙成为一个高度灵活的视觉捕食者。嗅区的增大,表明嗅觉对于鱼龙来说也很重要。这些结果进一步深化了我们对于鱼龙颅内结构信息的了解,为研究鱼龙在中生代统治海洋的解剖学适应提供了一个新的视角。

BRLSI M1399头骨:A,照片;B,CT重建右侧视图;C,CT重建左侧视图(引自Marek et al., 2015)

BRLSI M1399脑和内耳CT重建图:A,左侧视图;B,背视图(引自Marek et al.,2015)

展望

CT扫描和三维重建技术,由于其无损性和节约时间,极大地促进了海生爬行动物鱼龙的研究。其在鱼龙研究中的成功使用,不仅揭示了传统方法所揭示不了的信息,而且开拓了新的研究方向,如古神经学的研究。目前,鱼龙研究的最大问题是其在双孔类中的系统发育位置以及其早期类群的系统发育关系不清楚。造成以上问题的主要原因是早三叠世的鱼龙化石材料稀少并且保存多破损,能够提供的形态学信息较少。近十年来,在华南早三叠世巢湖动物群中发现了大量保存在泥灰岩或泥质灰岩中的巢湖龙化石,其中有多件标本的头骨呈立体保存并且长度在10cm左右,非常适合显微CT扫描。借助CT扫描和三维重建技术,对巢湖龙头骨及其颅内结构展开详细研究,将极大地促进早期鱼龙形态学、古神经学和关键特征的演化研究,为确定鱼龙在双孔类中的系统发育位置及其早期类群的系统发育关系提供更多常规方法所观察不到的形态学信息。

致谢:本文得到安徽省自然科学基金(编号:2008085MD110)、安徽省自然资源科技项目(编号:2021-K-13)、安徽省公益性地质工作项目(编号:2021-g-2-16)的支持。