河道水环境综合整治中生态堤的应用

黎思 梁伊恬

(东莞市水务技术中心,广东 东莞 523000)

河道作为我国生态环境当中重要的组成部分,同时也是城市水资源的必要来源,更是当地重要的自然景观。笔者认为,河道水环境会对当地经济发展以及居民的生活带来极大的影响,伴随着我国城市化逐渐地推进,此时河道水环境面临极为严重的污染问题。在这个问题不断突出的背景之下,如何做好河道水环境的治理工作迫在眉睫。生态堤的出现,使人们能够将地质条件、河道地形、防汛抢险、美化环境、节约占地面积等多个因素结合起来,采用因地制宜的方式,有效提高河道所具备的防御能力,同时也能够适当改善当地的水环境。

1 河道水环境治理所遵循的原则

1.1 因地制宜原则

众所周知,河道水环境容易受到多种因素的影响,包括建设情况、地理位置、治理要求、气候条件等,因此就会使得河道水环境治理技术存在极大的差异。目前来看,在推进河道水环境治理过程中,工作人员需要从实际情况出发,将因地制宜作为最基本的原则,根据下述两个方面特点开展整治工作:

一是自然地理资源特点。河道的出现,都是地球经过漫长的地壳运动逐渐形成的,所以每个地区的河道各不相同,成为当地独特的自然景观。各个地区的河道不仅与当地自然环境相互符合,同时也能保证河道生态系统具备平衡性,作为当地生态环境当中必要的组成部分,因此受到人们的重视。在对于河道水环境进行治理过程中,需要保证河道水环境当中的动物和植物能够在维持河道水环境生态平衡发展当中发挥重要的作用,这也能够突出当地独有的特色[1]。

二是历史人文特点。因为城市发展与河道有着密不可分的关系,很多城市是古人依傍河道而建设的,经过数千年的发展,形成了庞大的规模。由此可见,河道作为城市发展和生存的命脉,记载了城市的历史变迁,作为最宝贵的文化载体,城市河道能够为人类留下更多宝贵的历史文化遗产,同时也能够反映出河流与人类之间长期共存的特点。所以在河道治理过程中,我们需要更好地保存和利用这些文化遗产,同时注重修复和保护河道流域当中所包含的人文景观和历史文化[2]。

1.2 生态性原则

在河道水环境治理过程中,需要将生态性作为一项基本的原则。比如在建造土墙过程中,需要从生态学原理出发,保证栽种的水生植物和投放的水生动物能够与当地的气候地理条件相吻合,这样才能使当地的水生物繁衍生息,保护生物多样性,提高水体所具备的自我清洁能力。笔者认为河道水环境治理当中所涉及的生态性原则体现在下述三个方面:

一是景观性原则。比如城市当中的河道,作为城市自然景观当中一个必不可少的组成部分,因此河道也成为城市居民亲近自然的必要途径。但是因为河道自身所具备的特点会使得人们在水面上观察河岸景观时有着较低的视觉范围,所以在城市河道水治理过程中,需要从河道景观性原则出发,合理地设计河岸高度,这样才能保证人们在河边观察沿岸城市景观时更加的便利。

二是调节城市微气候。如果城市当中有着足够面积的河道水环境,那么其能够有效地缓解热岛效应,同时保证城市的气候得以改善。在进行治理过程中,不仅需要考虑河道对于城市交通和周边景观的影响,同时也需要高度的重视水域面积,保证当地水域能够发挥调节城市微气候的作用。一方面需要合理地搭配河道、植物组合类型,确保生态堤坝尽快建成,并且加入一些绿化带景观,为人们提供更多的休闲娱乐区。另一方面也需要尽可能地减少岸边的大型建筑建设,由此可以帮助水陆风快速进入城市内部区域,调整城市的气候。

三是道路两侧绿化带和滨河绿化带等建设工程。河道当中的生态系统利用道路两侧绿化带、滨河绿化带、河流分支等与城市进行连接,随后与城市环境合二为一。滨河绿化带作为城市河道生态系统和联系人类的重要区域,此时道路两侧绿化带和滨河绿化带的建设情况也直接影响到河道生态系统质量。所以在市政道路两侧绿化带与滨河绿化带建设过程中,需要确保加强自然景观保护的力度,打造一个与自然更加相似的模拟栖息地,将河道两侧道路作为模拟河道自然生态景观一个必要的区域,通过利用道路两侧植被和滨河绿化带,快速地控制城市河道周边一些溶解物质,最终保护城市河道环境[3]。

2 河道水环境治理当中存在的问题

一是在河道水环境综合治理当中,未能将自然性原则加入其中。当前来看,很多地区在加强河道水环境治理工作时,未能遵循自然性选择,虽然一些部门开始认识到生态治理和河道治理之间的关系与重要性,但是在实施过程中仍是将治理的重点集中于河道绿化上,希望能够打造更加美好的河道景观,最终就会导致河道水环境治理过程中发生一些问题,同时在治理过程中也难以发挥出河道在当地生态系统当中所具备的作用,未能打造完善的生态体系。除此之外,在治理过程中存在明显的人工干预迹象,各项工作急于求成,导致自然恢复这一方针受到忽视,也影响生态的平衡与持续性[4]。

二是在河道水环境生态治理过程中,工作人员未能做好长远规划。众所周知,河道水环境生态治理作为一项长期的工作,很难在短期之内完成,此时就要求相关部门针对河道所出现的问题制定一个长期的整治计划,确保计划的可行性,随后按照计划逐步进行。目前来看,大部分的地区在治理河道水环境时缺乏长远的目光,选择的整治原则是针对已经出现的问题提出相应的解决方案,这种解决方案无法发挥出水环境生态治理的长效机制,导致河道水环境治理时丧失整体性原则,难以保护周边的自然生态环境。

三是河道水环境治理当中未能做好水源补给。目前来看,一些地区在开展河道水环境治理时存在错误的观念,他们尚未建立清晰的治理步骤,笔者认为优先解决的问题就是水环境污染问题。笔者发现,导致水环境污染最基本的原因之一就是居民生活和工业生产所出现的污水排放问题。如果在短期内无法被有效地治理,最终就会破坏当地的河道水环境,使得水质情况大幅度地降低。除此之外,由于当地水资源被过度的使用,导致河道水环境处于一个恶性循环的状态,不断地降低河道所具备的自净能力,难以确保水源的稳定补给,使得河道出现水资源枯竭问题,最终会影响到当地生态系统的稳定性与生物多样性。

3 在河道水环境综合治理当中生态堤的有效应用

3.1 格宾(浆砌石)护脚生态堤

对河槽进行拓宽处理,随后修整成梯形的断面,对于已经完成修整的河床,可以加入格宾护脚或者浆砌石护脚,随后采用碾压土石回填生态堤,该方式可以在一定程度上节约成本。在护坡的位置需要使用到加筋麦克垫,同时背水面堤脚部分增加一些混凝土排水沟,在低洼的部分增加一些排洪涵管,随后与河道相互连接。这种施工方式存在简单方便的特点,可以有效地利用开挖料完成筑堤工作,具备极强的亲水性,也有着良好的防洪能力,同时兼具美观性和生态性原则。除此之外,这种方式也存在相应的缺点,由于生态护岸工程有着较大的占地面积,通常适用于一些河槽开挖深度较浅的区域,如果开挖深度较深,那么并不建议使用这种生态堤。

3.2 重力式浆砌石挡墙

为了有效地减少占地面积,在河道开挖过程中需要使用矩形过水断面,在两岸的地方增加一些重力式浆砌石挡墙,确保挡墙临水面处于一个笔直的状态,在背水面中加入相应的坡度,同时增加一定数量的排水孔。这种断面与堤型可以有效地发挥刚性挡墙所具备的抗冲刷能力,并且也能降低砂浆抹面粗糙情况,保证渠道具备良好的泄洪能力。笔者认为,重力式浆砌石挡墙具备的优点十分明显,具备较强的排水能力和抗冲刷能力,可以满足泄洪要求以及特殊段抗冲刷要求,有效地减少占地面积,降低渠道水的深度。在泄洪要求高、不能拓宽占地面积以及周边存在建筑物不便于继续开发的地段,该方式具备良好的效果。但是也存在一定的缺点,包括生态性、亲水性较差,原材料消耗量较大,有着较高的投资成本。

3.3 复式生态堤

在已经开挖的河槽边坡中加入三级或者两级的台阶,随后形成一个复合式的断面,当河道进入枯水期时,此时河流的流量大幅度减少,河水需要在一级主河槽当中缓缓流过,到了洪水期河道流量大幅度增加,此时可以允许洪水漫滩。复式断面生态土堤施工方式存在简便的特点,同时有着相对较大的河滩地面积,保证两栖动物和水生动物生长良好,具备极强的生态性和亲水性,同时河滩地也可以被开发成一些休闲娱乐的设施,具备极强的景观性。当复式断面过水断面面积较大时,有着较低的洪水水位,此时施工方在遵循生态性原则的同时,建造一些较为庞大的护岸,因此可知该类型的生态堤往往被用于河槽开挖深度较深、宽度较宽的河段,其缺点就是存在较大的占地面积以及较大的工程量,投资成本较高。但是相对于一些涵洞排洪方式,该投资指标也具备极大的优势[5]。

3.4 预制砼桩、板护脚生态堤

此类型的生态堤主要是采用碾压土石+预制砼板护角+预制砼桩所组成的生态堤,堤身则是利用土石完成碾压,而堤脚临水面则是会设置相应数量的钢筋混凝土桩与预制钢筋混凝土,随后形成一个固脚。再将两根砼桩打入基础之后进行校正工作,将另一块预制砼板加入桩上,随后使用水泥砂浆进行加固处理,保证其粘接牢固,最终形成一个完整的挡堤脚支挡结构,避免生态堤出现坍塌的情况。此种堤型往往被使用在覆盖层较深的地质情况当中,同时存在较强的亲水性和生态性,从外表来看美观大方,与周边环境更加协调,同时免于基础处理和开挖,存在较低的投资成本,但是与其他断面形式进行比较,可以发现其排洪能力较弱。

3.5 堤型方案选择

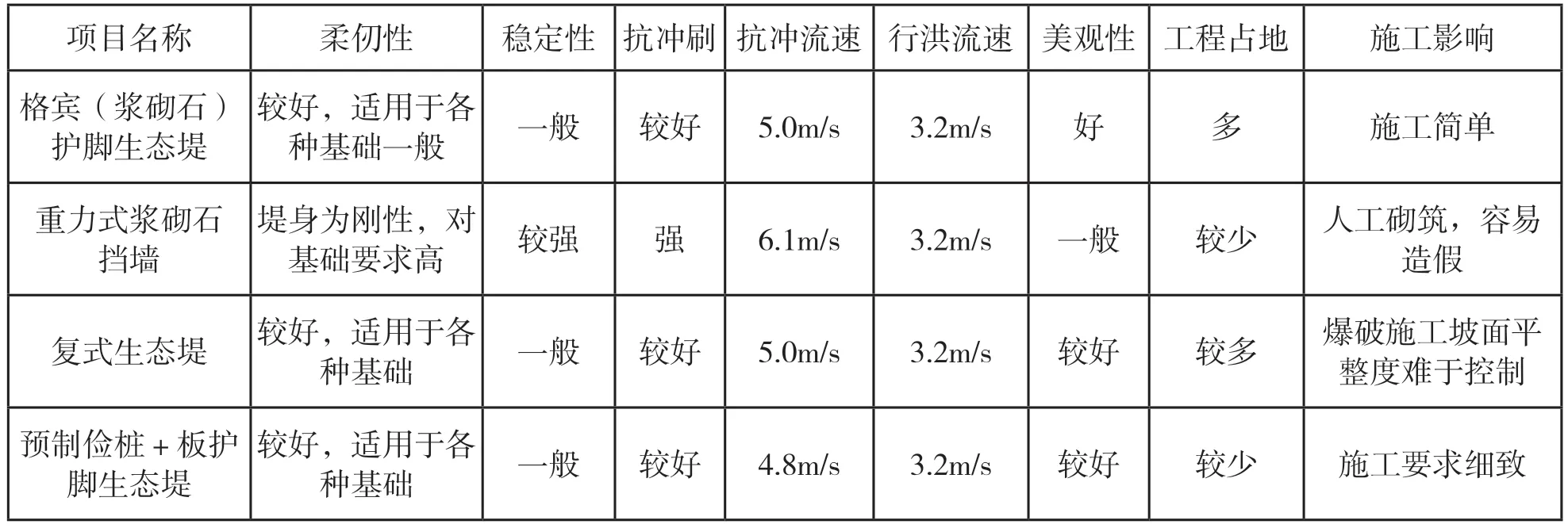

上述所提到的几种堤型方案会受到具体河段的覆盖面、深度、地形条件、水利条件以及环境影响程度等多种因素的影响,所以在选择方案过程中需要针对实际情况进行充分地考虑。几种常见堤型的比较如表1所示。

表1 常见生态堤比较表

综上所述,从河道水环境综合治理角度来看,生态堤的应用需要结合森林保护、水土保持的理念,通过这种方式能够净化空气,调节气候,涵养水源,改善土壤结构,同时也能避免污染,降低噪声,美化环境,防灾防火,因此具备极为明显的生态优势,在对于上述四种堤防进行对比后,需要采用因地制宜原则,选择适当的生态堤,随后从生态堤的稳定性和安全性角度出发,保证护岸工程发挥其真正的效益。