农田生态系统碳汇研究进展

赵明月,刘源鑫,张雪艳

1 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所,北京 100081 2 首都师范大学交叉科学研究院,北京 100048 3 中国科学院地理科学与资源研究所陆地表层格局与模拟院重点实验室,北京 100101

2021年8月,联合国政府间气候变化专业委员会(IPCC)发布第六次评估报告第一工作组报告《气候变化2021:自然科学基础》指出,2011至2020年,全球地表温度比工业革命时期上升1.09℃,2019年CO2浓度达到0.041%,高于200万年以来的任何时候。为积极应对和减缓全球气候变化,控制CO2等温室气体排放,对充分发挥陆地生态系统碳汇功能,增加固碳,提出了迫切需求。陆地生态系统固碳能力巨大,对全球和区域碳循环具有重要影响意义[1—2],是实现“碳中和”目标的重要生态措施[3—4]。陆地生态系统固碳效应、季节和地区差异、驱动机制均是目前研究的热点[5—7]。根据全球碳收支项目发布的《Global Carbon Budget 2021》,2020年全球陆地系统碳汇量(2.9±1)Gt C/a[8],其中全球大气CO2浓度升高是当前陆地生态系统碳汇增加的主导因素之一[9—10]。中国陆地生态系统在全球陆地碳汇中发挥了重要作用,中国约占世界陆地面积的6.5%,贡献了全球陆地碳汇10%—31%[11]。农田生态系统作为陆地三大系统之一,占陆地生态系统的38.5%,是碳循环过程最活跃的碳库。其碳汇及固碳能力在以往的研究中,往往被低估甚至忽略了[12]。事实上,农田生态系统既可能是碳“源”,也可能是碳“汇”。一方面,农田作物和土壤呼吸向大气中释放CO2,全球农业排放的二氧化碳占人为温室气体排放总量21%—25%,是温室气体重要排放源之一[13],因此人们普遍认为农业系统是碳源。但与此同时,农作物进行光合作用吸收和固定大气中的CO2,以生物量的形式贮存在作物中,并利用农田土壤进行固碳[14]。因此,农田生态系统作为全球碳平衡中的重要角色,其与大气CO2具有双向传导作用,农田生态系统碳汇功能逐渐受到重视[15]。

农田生态系统碳汇对全球碳循环的重要作用,表现在农作物和农田土壤碳汇两个方面。农作物碳库普遍小于农田土壤碳库,其研究也相对薄弱,已有研究多集中在农作物碳储量估算[16]、影响因素、时空分异与尺度变化方面[17],对农作物净碳汇效益的分析尚显不足[18]。研究者普遍认为,由于农作物增加的生物量大多在短时期内经分解又释放到大气中,因此认为农作物生物量碳汇约为零[19]。陆地土壤有机碳储量约为1400—1500 Pg,是地球表面最大的碳库,约为大气中碳储量的2倍,土壤中碳储量的变化直接影响到大气中CO2[20],其中农田土壤碳储量约占陆地土壤碳储量的8%—10%。由于土壤碳汇固定在土壤中有机碳的稳定性及持续时间尚存争议,且不同研究区域、农田种植结构、农田管理措施等都会对农田土壤碳汇产生影响,因此农田土壤碳汇估算的不确定性较高。

农田生态系统助力“碳中和”愿景体现在大气CO2固定和减排两个方面,主要通过加强土壤固碳能力和提高化肥等农业生产资料利用率来实现。由于管理方式、轮作和耕作制度等农田措施对土壤有机碳的储存和转化有较大影响[21],利用保护性耕作、结合覆盖、轮作、农药病虫害防治等措施,可以减少碳库损失、增加碳输入以增加土壤固碳。由于气候变化、地理环境和人类活动等影响作用,不同农田管理措施在不同区域的农田生态系统碳汇效果差异显著,如何判别农田生态系统碳汇潜力,并据此提出针对性措施提高农田生态系统碳汇,目前研究尚未取得统一定论。

“十四五”时期,我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。2021年10月,国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》,特别指出“推进农业农村减排固碳”。在此背景下,针对农田生态系统碳汇相关概念混杂、研究方法多样、中国农田生态系统碳汇现状和潜力不明的问题,本研究基于文献综述和SoilGrids250数据,厘清农田生态系统碳汇相关概念和研究方法,分析中国农田生态系统碳汇时空演变规律,根据农田生态系统固碳潜力提出固碳技术和措施。本研究结果有助于深化农田生态系统碳汇科学认知,促进农业农村部门深入贯彻生态文明理念,提高农业生态系统对国家碳中和的贡献。

1 农田生态系统碳源/汇相关概念解析

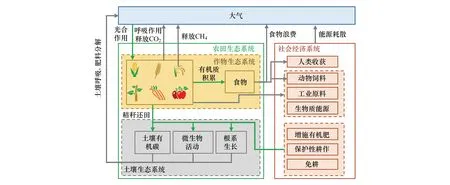

农田生态系统碳库包括作物碳库和农田土壤碳库,是维系社会系统粮食安全和工业原材料、调节大气CO2的重要组成部分。表征农田生态系统碳源/汇的相关概念较多且容易混淆,本文做简单梳理,农田生态系统和社会经济系统、大气CO2之间碳循环相关逻辑如图1所示。农田农作物碳库,主要包括经济产量和秸秆,反映农作物在生长、收获和收割过程中对大气碳库的固定和排放。农田土壤碳库是土壤有机质、微生物活动和根系生长共同作用的结果。二者组成的农田生态系统与大气系统、社会经济系统进行复杂的碳交换过程。施肥、耕作、收割等农田管理加剧了农田生态系统与其他系统的碳交换过程,使之变得更复杂。

图1 农田生态系统碳循环示意图Fig.1 Schematic diagram of carbon cycle in farmland ecosystem绿色箭头表示从固碳来源,灰色箭头表示碳损失,农田生态系统及子系统内绿色流入量和灰色流出量的差值为碳汇量

农田总初级生产力(Gross Primary Production, GPP)是指农作物在一定时间段内生产的全部有机物的总量,表征进入农田生态系统的初始能量和物质,是陆地碳通量中的重要组成部分[22—23]。农作物生物量(Crop Biomass, CB)是指单位时间单位面积内有机物质干重总量,含地上和地下生物量。农作物净初级生产力(Net Primary Production, NPP)是农作物光合作用产生的有机质减去呼吸作用,反映农作物通过光合作用固定大气CO2的能力,是表征农田生态系统固碳能力和生态系统生产力的重要指标[24—25]。农田土壤有机碳(Soil Organic Carbon, SOC)是土壤碳库的重要组成部分,是由腐殖质、动植物残体和微生物体组成的含碳有机化合物。农田系统中,植物根系、凋落物及人为归还使得农作物的部分碳再次归还到土壤中。农田土壤固碳潜力(Carbon Sequestration Potential, CSP)是农田土壤在立地环境条件下最大稳定碳库存,受到气候变化、人类活动和土壤特性等共同影响[26—28]。

基于农田生态系统中碳交换过程中相关概念,研究中常用农田净生态系统生产力(Net Ecosystem Productivity, NEP)或净生态系统碳交换量(Net Ecosystem Exchange, NEE)衡量区域尺度生态系统碳源/汇情况。NEP是一定时间内农田生态系统GPP减去农田生态系统呼吸(含自养呼吸和异养呼吸),即农田NPP减去异养呼吸[29]。NEP代表从大气到农田生态系统的净碳通量,为正值表明该生态系统在一定时间内对CO2的吸收量大于排放量,该生态系统是碳汇,反之则为碳源。NEE指生态系统呼吸减去NPP[30],和NEP大小相等符号相反。

由上述概念可知,在农田生态系统中,农作物碳汇等于农作物生物量减去人类收获和其他用途的消耗,由于农作物收获期短,粮食和秸秆大多被消费和消耗掉,很难作为碳固定下来,因此,研究者普遍认为农作物的碳汇为零[19]。因此,农田土壤是农田生态系统重要的碳源,也是主要的碳汇,农田土壤碳汇等于有机碳投入减去土壤呼吸和肥料分解排放的碳。

2 农田生态系统碳汇研究方法

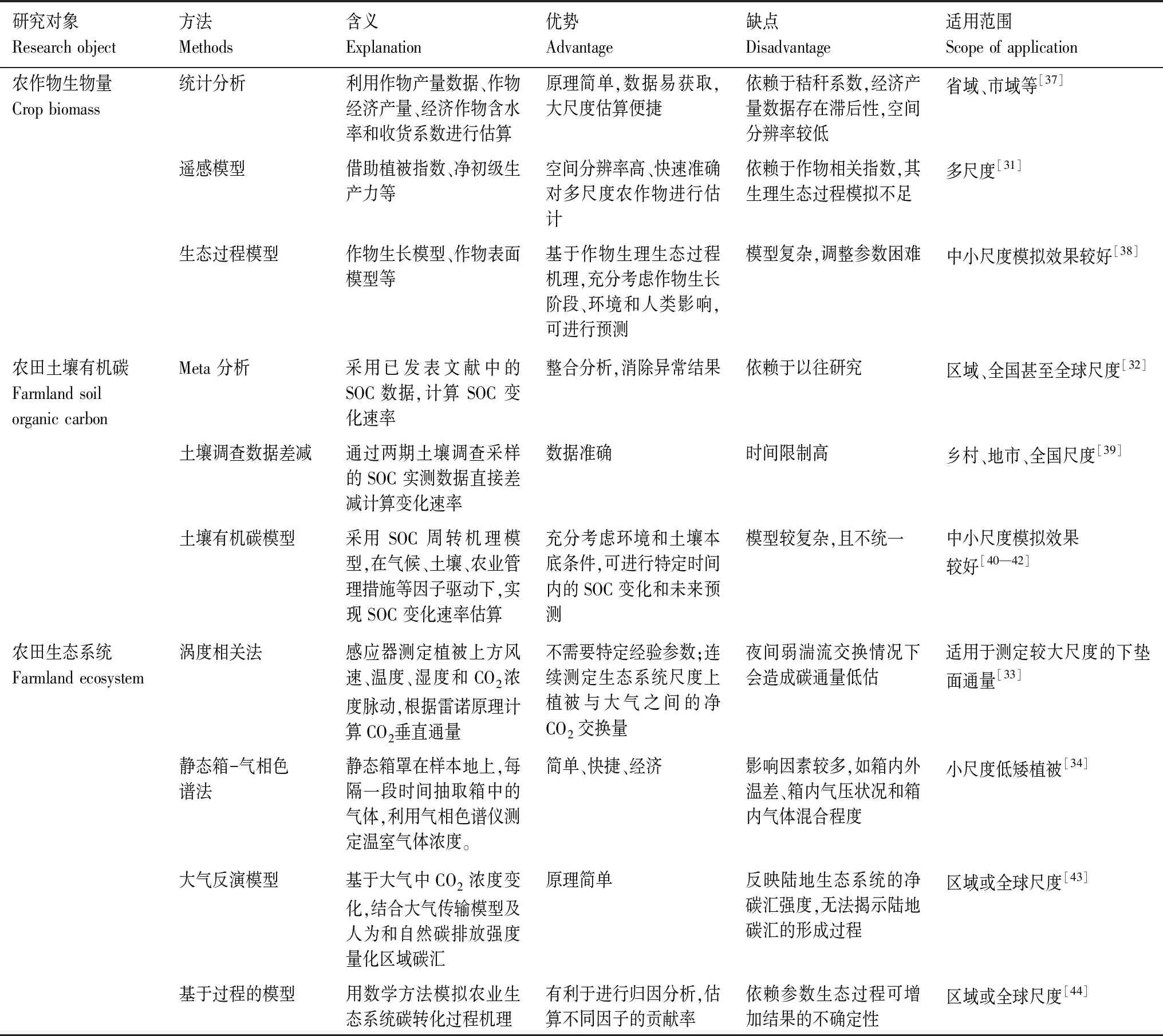

农田生态系统碳源/汇估算方法按照研究对象可分为农作物生物量评估、土壤有机碳评估和农田生态系统碳汇评估。

农作物生物量评估方法主要有统计分析、遥感模拟和基于生理生态过程的模型模拟[31]。统计分析方法主要是利用作物产量数据、作物经济产量、经济作物含水率和收货系数进行估算,遥感模拟主要依赖于植被指数、净初级生产力等;生态过程模型充分考虑作物生长、环境与人为管理,包括作物生长模型(Crop Growth Model)、作物表面模型(Crop Surface Models)等,常见的作物生长模型包括WOFOSRT模型、DSSAT模型、CERES模型、APSIM模型、CCSODS模型和AquaCrop模型等。

土壤有机碳评估方法包括Meta 分析、土壤调查数据差减和土壤有机碳模型[32]。Meta分析作为一种整合分析方法,可以综合对比以往研究结果,在区域或全球尺度得到一个相对普遍的结论。土壤调查数据差减依据国家1958—1960年、1979—1985年开展的全国土壤普查,空间分辨率高,数据详实,但缺少年份更新,难以理清年际变化特征。基于过程的土壤有机碳模型考虑土壤生态生理过程,识别关键影响因素,可预判未来土壤有机碳变化,较好服务于土壤管理,主要包括Century、CANDY、DAISYS、DNDC、NCSOIL、RothC、Agro-C和SCNC等[10]。

农田生态系统碳核算方法包括涡度相关法、静态箱—气相色谱法、大气反演模型、生态系统模型法等。涡度相关法利用感应器测定植被上方的三维风速、温度、湿度和CO2浓度,根据雷诺原理计算CO2垂直通量,通过观测NEE得到农田生态系统碳收支[33]。其优点在于可连续、直接测定NEE,对农田不会产生损害,适用于测定较大尺度的下垫面通量;缺点是灵敏度低、操作繁琐,观测对环境条件要求较高,例如需要平坦的下垫面,并且大气边界层内湍流剧烈且湍流间歇期不宜过长。静态箱—气相色谱法将静态箱罩在所要测量的样本上,每隔一段时间抽取箱中气体,利用气相色谱仪测定温室气体的浓度,并求出CO2浓度随时间的变化率[34]。其优点是能够对低矮作物呼吸进行观测,弥补涡度相关法夜间弱湍流交换情况下通量观测不足和白天通量组分难以区分的问题,通过多点观测可评价生态系统呼吸的空间变异规律。大气反演法可以动态评估区域尺度上的碳源汇分布,缺点是大气CO2浓度观测站分布不均,发展中国家站点较少;且受人为CO2排放估算精度影响,人为排放高估,则陆地碳汇也会高估。基于过程的碳循环模型,优点是有利于进行归因分析,估算不同因子的贡献率,可预测未来碳源/汇。例如,改变模型输入中CO2浓度,可得到植被生长对CO2浓度上升的敏感性。缺点是简化复杂的生态过程可增加结果的不确定性,同时参数、驱动因子等模型输入数据也会增加不确定性。

通过上述“自下而上”和“自上而下”的估算方法,研究普遍认为农田生态系统是重要碳汇,但不同估算方法得出的结果存在较大差异。研究通过禹城冬小麦—夏玉米复种农田生态系统呼吸,比较了涡度相关法和静态箱/气相色谱法差异,结果发现两种方法实时观测的夜间通量结果具有较好的一致性,静态箱/气相色谱法白天的观测结果较涡度相关法高[33]。大气CO2浓度和大气反演模型是造成估算结果不确定性的主要原因。Pacala 等[35]估算美国农田生态系统碳汇为0.0—0.04 Pg C/a, Jiang 等[36]基于大气反演估算中国农田生态系统碳汇水平为(0.021±0.004)Pg C/a。综上,针对农作物生物量、农田土壤有机碳和农田生态系统碳汇评估方法的总结和适用范围,如表1所示。

表1 农作物生物量、土壤有机碳和农田生态系统碳交换研究方法

3 中国农田生态系统碳源/汇时空分异规律

学者利用多种方法对中国农田生态系统碳汇进行核算,但结果差异较大。总的来说,中国农田生态系统的碳源/汇范围为-0.002—0.120 Pg C /a,平均值为(0.043±0.010) Pg C /a。在农田生态系统中,植被碳汇的平均值约为0 Pg C /a,土壤碳汇平均值为(0.017±0.005) Pg C /a[45]。本节从中国农作物生物量变化、土壤有机碳空间分布和土壤碳汇3个关键方面,解析农田生态系统碳汇时空分异规律。

3.1 农作物生物量变化

农作物碳汇基本为零,但农作物生物量能够评估农田生产力,是重要的农田管理监测指标,能够为陆地碳收支和耕地产量预测提供依据[46]。中国农作物生物量的变化率出现波动性增长但趋势放缓的趋势。采用农业统计和遥感数据估算结果表明,1981—2000年期间中国农作物的生物量按0.0125—0.0143 Pg C/a 的速率增加[19]。2010年中国农作物产生的NPP为596 Tg C,其中地上NPP为517 Tg C,地下NPP为80 Tg C[47]。TW 模型和ZGS 模型评估2000—2015年中国农田NPP均值分别为1130.60 g/m2和810.90 g/m2[48]。基于2001—2010年MODIS数据集的农田生态系统NPP平均值变化范围0.21—17.24 Mg hm-2a-1,时间上表现为先增加后减少[49]。从空间分布来看,农作物生物量呈现出区域差异,中国南部,尤其是长江中下游农业区农作物生物量最高,其次是黄淮海农业区,黄土高原、内蒙古及长城沿线等北方地区较低。

3.2 农田土壤碳汇时空变化

农田生态系统碳汇功能的重要来源是土壤有机碳累积,在此本研究关注农田土壤有机碳储量和表层有机碳密度的空间分布规律。农田土壤有机碳的主要来源包括植物体(秸秆、根系和根系渗出液)和添加到土壤中的有机肥。气候类型、下垫面条件和社会经济发展情况决定了农田生态系统固碳初始状态。中国地域辽阔,纵贯7个气候带,从东到西横跨三级阶梯,海拔差4000多米,社会经济发展情况存在东西差异和城乡差异。从空间格局来看,总体上农田土壤有机碳呈现从西到东、从南至北递增的趋势[50]。

此外,中国农田土壤碳源/汇是不断变化的[51]。基于文献记载、土壤普查资料数据及DNDC过程模拟结果表明,1930—1990年期间,中国农田土壤有机碳是碳源[52],1960—1980 年期间,中国农田耕层土壤有机碳含量从23.0 g/kg下降到15.0 g/kg[50],农田土壤有机碳降低主要出现在中国东部、南部、以及部分西北干旱地区。根据1979—1982年全国第二次土壤普查数据估算,中国自然土壤开垦后耕地土壤耕层有机碳库的总损失约为2 Pg[53]。李长生[54]根据1990年的数据利用DNDC模拟表明中国农业生态系统中土壤有机碳每年丢失73.8 Tg。20世纪90年代以来,中国农田土壤有机碳含量增加,逐渐发挥碳汇功能[55]。据黄耀和孙文娟[56]研究,1993年来中国耕作土壤有机碳呈较明显增加趋势,大约增加311—401 Tg C。2004—2013年的土壤采样和文献调研结果显示,全国土壤有机碳总平均含量为(14.59±6.29) g/kg,水田耕层土壤有机碳含量(18.26 ±7.06) g/kg显著高于旱地土壤(11.63±5.65) g/kg[57]。农田土壤表层(0—20 cm)年固碳量在9.6—25.5 Tg 之间,30 cm 深度在 11—36.5 Tg 之间。单位耕地面积的固碳速率,20 cm 深度每年 74—184 kg C/hm2,30 cm 深度则为每年 85—281 kg C/hm2[58]。从空间分布格局来看有机碳含量由高到低的区域顺序为华南>西南>东北>华东>华北>西北,其中,华北、华东、西南农田表土有机碳含量显著增加;华东地区有机碳增加的农田面积占全国农田比例最大,东北最小[59]。

3.3 农田土壤有机碳时空变化

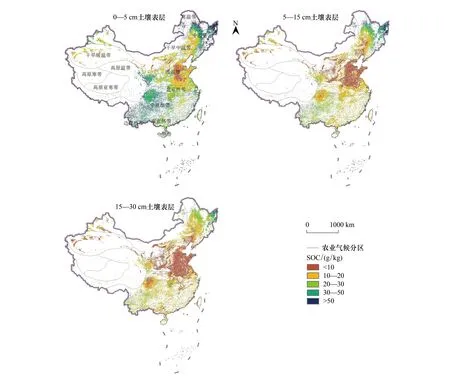

为弥补文献调研中土壤有机碳数据覆盖重合或者不全面、采样点时间不一致等造成结果对比困难的问题,本研究根据全球土壤数据制图结果,对比中国农田不同表层(0—5、5—15、15—30cm)土壤有机碳含量空间分布。首先选择SoilGrids250数据[60](https://www.isric.org/explore/soilgrids/faq-soilgrids);其次,根据GlobeLand30土地利用覆被数据提取耕地作为研究区(http://www.globallandcover.com),重采样到1km空间分辨率;最后,根据中国农业气候区划(https://geodata.pku.edu.cn)进行分区统计。以上数据分析和处理通过GEE(https://developers.google.cn/earth-engine)和ArcGIS10.7(https://github.com/Esri)完成,中国农田表层土壤有机碳含量空间布局如图2所示。

由于耕地主要分布在暖温带、中亚热带、中温带、北亚热带、干旱中温带、南亚热带和干旱暖温带,上述地区的耕地占中国耕地总面积的96.2%,因此本研究中主要关注这些地区。从空间上来看,东北地区和南方地区土壤表层有机碳含量较高,有机碳含量的高值普遍分布在黑龙江地区,但南方丘陵山区的中亚热带地区土壤表层有机碳平均值最高。从不同土壤分层来看,0—5 cm土壤表层有机碳含量分布在4.4—157.1 g/kg之间,5—15 cm土壤表层有机碳含量分布在3.1—164.3 g/kg之间,15—30 cm土壤表层有机碳含量分布在3.0—135.3 g/kg之间。13个农业气候带中,0—5 cm土壤有机碳含量平均值分布在16.7—86.5 g/kg之间;5—15 cm土壤有机碳含量平均值分布在9.4—54.7 g/kg之间;15—30 cm土壤有机碳含量平均值分布在8.0—26.2 g/kg之间,并且0—5 cm土壤有机碳含量由高到低的顺序表现为中温带>中亚热带>南亚热带>北亚热带>干旱中温度>暖温带>干旱暖温带。

图2 不同农业区划带农田表层土壤有机碳空间分布Fig.2 Spatial distribution of topsoil organic carbon in farmland in different agricultural zoning zonesSOC:Soil organic carbon,土壤有机碳

4 农田生态系统碳汇影响因素及固碳潜力

4.1 气候变化和农田管理对农田土壤碳汇的影响

在自然因素和农田管理的双重作用下,农田生态系统碳库在全球碳库中最为活跃,因此也造成了其影响因素研究的不确定性。研究普遍认为,气候因素对农田生态系统碳汇具有直接影响,而农田管理措施具有决定性作用。

气候因素对自然植被生产力具有直接影响[61]。研究表明,降水增加有助于农作物生物量增加[62—63],提高秸秆产量,有助于增加土壤有机碳输入。同时,降水和温度通过改变土壤水分、通气状况和土壤温度,影响土壤微生物活动和繁殖,进而影响土壤有机碳含量[64]。气候要素对土壤有机碳的影响在不同地区不同立地条件表现出差异[65—67]。但由于农田管理往往能弥补和改善气候因素对农田生态系统,尤其是土壤有机碳的负面影响,专门针对气候要素对农田生态系统碳汇开展影响机理研究较少。

农田管理措施,如耕作方式、施肥处理和土地利用方式,对农田生态系统碳汇具有决定性作用[32, 68]。一方面,耕作管理措施会加速表层土壤养分降解和淋溶进入深层,同时部分农业投入品直接作为碳源形式进入土层,从而增加土壤碳汇;但另一方面,耕作扰动会加速土壤微生物呼吸从而向大气排放CO2。研究表明,农田中使用化肥与有机肥配施,可显著提高土壤增碳作用,可达0.889 tC hm-2a-1;秸秆还田、施有机肥和免耕对土壤增碳作用亦十分明显,分别为0.597、0.545、0.514 tC hm-2a-1[69]。因此,合理调节农田管理措施,估算土壤碳汇潜力,对调节土壤碳库循环和增加碳汇具有重要意义。

4.2 农田土壤固碳潜力

农田生态系统碳汇能力取决于农田生态系统固碳的初始状态、饱和水平和提升路径三个方面。气候条件、环境要素和人类活动三大影响因素共同决定了农田生态系统固碳的初始状态,农田生态系统碳汇饱和水平和维系时间主要是自然因素作用的结果。人类活动决定了提升路径。施肥、灌溉等农田管理使土壤有机碳的含量短时间内迅速发生变化。通过实施土壤固碳措施,在未来几十年内,每年可能补偿0.1%—27%的农业温室气体排放[70]。

农田土壤有机碳变化研究表明,初始土壤有机碳含量高,容易导致有机碳加速分解和流失;初始有机碳含量越低,其增加潜力越大[71]。基于第二次全国土壤普查数据,中国农田表层土壤有机碳密度为 26.6—32.5t C/hm2,低于美国农田的平均值 43.7 t C/hm2[72]和欧洲农田的平均值 40.2 t C/hm2[73]。这说明我国利用化肥和有机碳配施增加作物干物质产量、提高土壤碳输入、促进农田土壤固碳具有较大潜力。

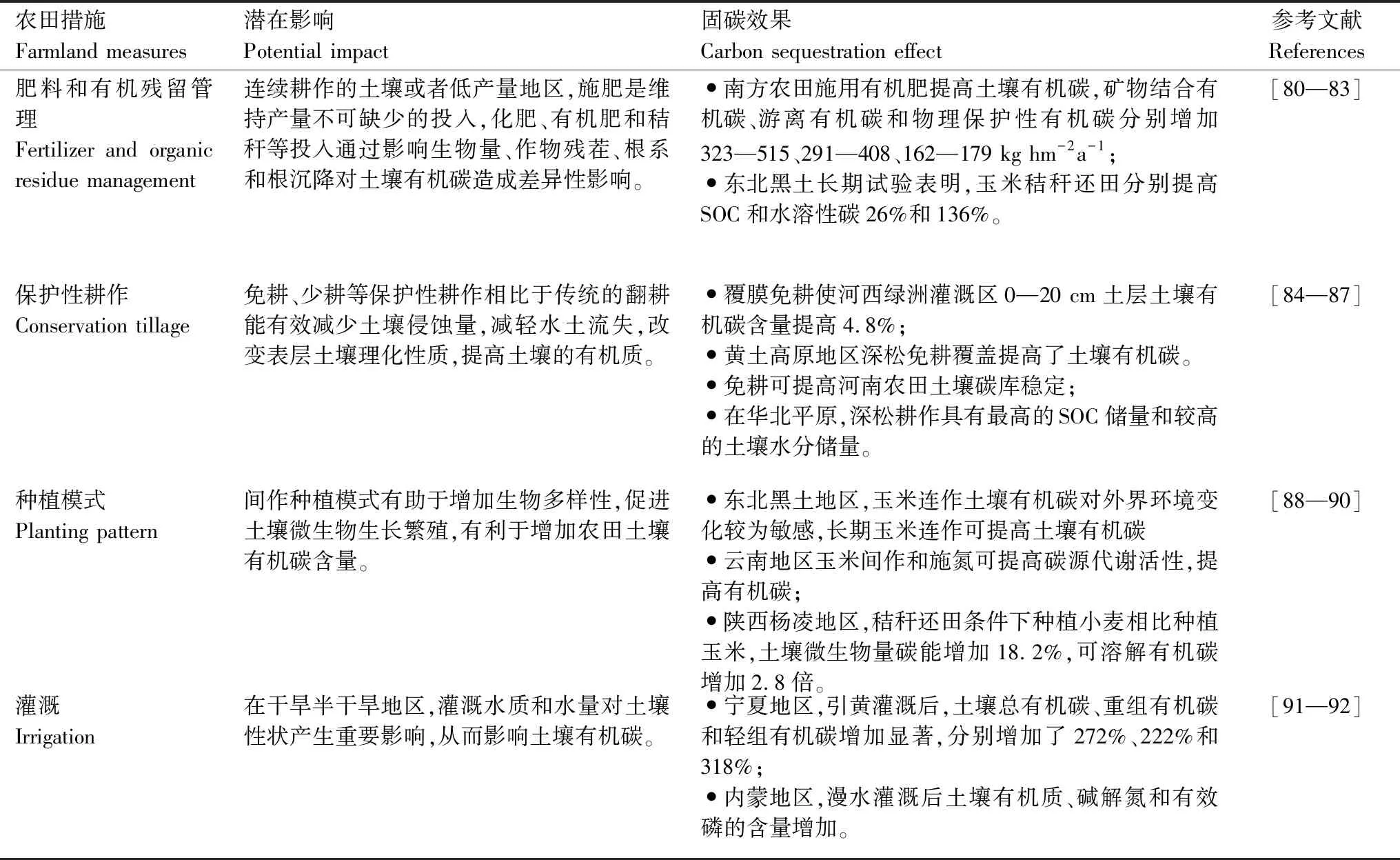

农田生态系统的固碳潜力主要集中在农田土壤[74—75]。由于对固碳潜力边界的界定和评估方法的不同,导致研究结果缺乏一致性。研究显示,肥料和有机残留管理、保护性耕作、种植模式、灌溉等管理措施是增加土壤有机碳汇的主要措施。例如,与秸秆不还田相比,秸秆还田可显著增加7.7%—14.6%的土壤有机碳含量[76]。秸秆还田后,约有8%—35.7%的有机碳转化为土壤有机碳,并被保存到土壤碳库中[77]。在实际情况下,上述措施往往都不是单一实行的,而是多种措施配套使用。例如秸秆还田,配合免耕、合理施肥等多种手段和技术,能显著提高土壤有机碳和作物产量。梁二等[78]研究认为,在维持20 世纪80 年代农田管理和气候条件不变的情况下,中国农田土壤固碳潜力约为668 Tg C。Yan等[79]研究显示,在采用50%免耕和50%秸秆还田的条件下,中国农田土壤年均固碳将达到32.5 Tg C。同时,在土壤保持、保护性耕作、免耕、秸秆还田、水肥管理等措施下,农田土壤固碳速率为0—1.48 tC hm-2a-1),固碳潜力400—2000 TgC/a。总结上述农田管理措施、对土壤有机碳的潜在影响及固碳效果,如表2所示。

表2 农田措施对土壤有机碳固碳潜力的影响效果

5 研究不足和展望

中国农田生态系统碳源/汇对维系全球陆地生态系统碳循环,维持粮食产量和品质,甚至对保障全球粮食安全都具有重要意义。农田生态系统碳汇功能包括农作物生物量固碳和农田土壤固碳,且主要依赖后者。受制于气候因素和农田管理活动的共同影响,农田生态系统固碳潜力和能力差异性较大。中国农田土壤有机碳含量较低,呈现时空分布不均且总体上逐年缓慢增长的趋势。纵观全球,由于各国环境条件和农业实践方法不同,采取的土壤固碳措施差别很大。但没有一个国家达到“4p1000”倡议的期望目标,这说明为了实现这一目标,需要探索更多的措施和方案[70]。未来四十年,是中国大力挖掘生态系统碳汇潜力的关键时期,推动农田生态系统碳汇科学研究和技术推广,是助力“碳中和”的重要路径之一。

中国农田生态系统碳汇功能已达成共识,但碳汇估算不确定性高,结果缺乏一致性。由于农田生态系统排放温室气体,尤其是水稻田排放甲烷,加之化肥等农田管理无疑增加了碳排放,因此很长时间内人们认为农田生态系统为碳源。随着有机肥和科学农田管理,农田生态系统,尤其是农田土壤固碳的功能逐渐受到关注。1980年以来,中国农田生态系统开始实现净固碳,且碳汇功能不断增强。但由于固碳边界界定、管理措施、研究方法和数据的复杂性,对碳汇估算仍存在较大的不确定性[59]。尤其是作为最活跃的陆地生态系统碳库,农田生态系统碳汇时空差异大,进一步增大了估算结果的不确定性。

气候因素对农田土壤有机碳的影响存在较大时空差异,对农田生态系统碳汇的影响往往被忽略。农田土壤有机碳库及碳汇潜力是自然和人为作用的共同结果,但农田土壤的碳汇饱和水平应是自然因素作用的结果,人类活动通过改变实施路径起到干扰或加剧的作用。研究普遍认为水热条件是有机碳含量和变化的控制因素[58],但气候因素对土壤有机碳的变化影响研究存在差异,厘定气候变化对农田生态系统碳汇的影响机理及风险预判研究不足。如何在人为措施中增加气候变化适应性管理,是未来农田生态系统碳汇研究的一个重要方向。同时,实施有效的农田管理措施,包括施用有机肥、秸秆还田、保护性耕作等,对土壤固碳的贡献率仍值得探究。

土壤固碳技术不断发展和创新,如何因地制宜协调本地自然和人为影响因素是提升土壤碳汇的关键。肥料和有机残留管理、保护性耕作、种植模式、灌溉等农田管理可有效提高土壤有机碳含量,提升碳汇水平。但在实际情况中,农田管理措施往往以提高产量为目的,甚至造成土壤碳源的现象。保护性耕作固碳技术通过减少对土壤的扰动,降低土壤侵蚀,促进蓄水保墒,提高表层土壤有机碳含量,增强土壤固碳能力。农作物秸秆还田固碳技术通过秸秆粉碎抛撒、机械还田,将碳保留在土壤中,增加土壤有机质含量。科学推广保护性耕作,提升生物质和秸秆还田水平,开发和推广农田管理措施和技术,以及评估其碳汇能力,是挖掘农田土壤碳汇潜力的重要方向。