高校师范生公共计算机类课程教学改革研究与实践

李莉杰 胡威威 赵晓华

关键词:师范生;教学改革;计算机类课程

1引言

随着计算机和人工智能技术的迅猛发展,在教学中计算机的使用逐渐增多,为了适应智能时代,教育部于2018年印发了《教育信息化2.0行动计划》,用于指导我国教育信息化建设。实现教育信息化2.0的关键在于教师是否具备基本的信息化教学能力,是否持续推进人工智能、大数据分析等新技术的教育应用。2021年,“双减”的实施对中小学教师的计算机操作水平提出了更高的要求。作为义务教育阶段末来教师的主力——师范生,其计算机水平有待提高。因此,为了让师范生在大学阶段接收到更多有助于实际应用的、对未来工作有利的计算机应用的技术和知识,需要对公共计算机类课程进行改革。

2中小学教师计算机应用现状

随着计算机和网络的快速发展,尤其是近两年的疫情影响,出现线上学习的情况,对中小学教师的教学能力、教学方法提出新的要求。

2.1中小学教学工作所需的技术

首先通过对中小学在职教师进行调查,了解其工作所需的计算机相关软件以及所需的技能,并且结合“双减”政策的要求,将所需的技能分为以下几类,即常用的办公软件、数据分析技术、微课视频的制作等。

(1)办公软件的使用。在日常工作时,需要利用办公软件进行工作,如利用Word文档编排作业题目、利用Excel进行简单数据处理、利用PPT制作有趣的课件等。

(2)数据分析技术。在作业管理的通知和“双减”中,提到了“鼓励科学利用信息技术手段进行作业分析诊断”。因此,教师在对学生进行作业分析、全面了解学生学习水平时,需要对学生提交的作业进行数据分析,从而对学生针对性地布置作业。

(3)微课视频的制作。在“双减”中提到“组织优秀教师开展免费在线互动交流答疑”和“做优做强免费线上学习服务”。针对此情况,中小学教师需要了解视频拍摄工具和剪辑软件制作线上课程等。

2.2中小学教师信息技术教学能力现状

通过研究发现,目前对师范生的计算机应用的培训是有限的。何文涛等编写的《师范生信息化教学能力标准解读》《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》等文件,对175所学校的教师进行调查,了解中小学教师的信息化教学能力。许利军在其论文中提到多数教师制作微课的短板在于不能熟练应用微课制作软件、视频编辑和图像处理软件,仅会使用Office办公软件。李福分析了新课程背景下中小学教师信息专业化的现状。而李兆义的调查显示仅有50.4%的教师对Word,PPT的使用是达到熟悉程度、仅有7%的教师对微课制作表示熟悉,其余教师对于基本的办公软件不熟练,而且中小学教师对网络资源搜集与学习的使用率偏低,信息获取和使用能力有待提高。

3高校师范生公共计算机类课程教学现状

师范生的计算机课程没有针对师范生的特点进行强化教育,存在师范生计算机能力不足、教学内容过于基础和普适性等问题。

3.1师范生计算机能不足

对某校师范生参加全国计算机等级考试,且考试科目为MS Office高级应用与设计,进行统计分析,通过在校师范生的计算机考试科目通过情况,了解他们的计算机应用水平。参加考试的一共是179人,其中仅45人通过考试,通过率为25%。及格人群仅占参加考试的总人数的30%。通过这个对比发现,学生的计算机能力不足,结合学生课程成绩的分析,学生对于Office的掌握属于中等水平,有待提高。结果表明,师范生的公共计算机类课程急需改革,需要根据专业特点进行强化训练。

3.2教学内容分析

对河南省多所学校师范类专业的培养方案进行统计,师范生计算机类课程分为两门,分别是“大学计算机基础”和“现代教育技术”,其中“大学计算机基础”是所有学校各专业均开设的课程,也是一门必修课:“现代教育技术”课程仅有部分学校的部分专业开设,是一门选修课。因此,计算机类课程改革也是针对这两门课程的,以“大学计算机基础”课程为主。

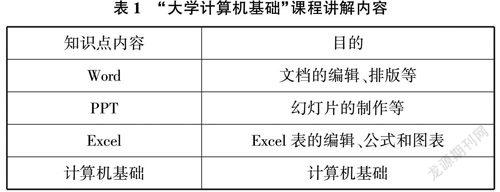

3.3“大学计算机基础”课程教学内容

“大学计算机基础”是一门公共必修课,讲解内容如表1所列。

4教学改革

目前,师范生的计算机类课程对师范生计算机能力的提高不明显,是一种普适性教育,没有针对师范生的特点进行强化教育。为提高师范生的计算机能,应从教学内容、教学方法以及考核方式方面进行改革。

4.1教学内容改革

为提高师范生的计算机信息素养和增强师范生的数据分析能力和线上课程制作能力,对计算机类课程主要从以下两个方面改革教学内容。

(1)了解师范生工作所需内容。通过调研,中小学教师在工作中以PPT为主,其余的教学软件为辅。对于PPT的要求:能制作优美的、吸引学生的课件,可以用于日常授课和微课讲授。对于Word要求:可以撰写格式合格的教案和教改申报书。对于Excel要求:能够统计学生做题情况,分析知识点的错误率等。

(2)计算机类课程的学时设置。因为教学内容的调整,教学的学时也需要相应的调整。

目前,“大学计算机基础”课程中有上机课的课时,据统计有些学校的课时较少,有些学校的理论学时和实验学时是1:1的。“大学计算机基础”课程的实验学时是让学生进行充分练习,锻炼其计算机操作的能力。为提高学生的应用能力,合理调整理论学时和实验学时,如果条件允许,建议在机房授课,学生边讲边练,而现代教育技术应适当增加实验课程。

优化“大学计算机基础”课程教学内容,打通学习与应用的桥梁。在制定“大学计算机基础”课程教学内容时,结合师范生的专业特点,选取合适的实验素材,使其根据要求,进行综合性的大作业,从而锻炼计算机应用能力。由淺人深地讲授理论知识,通过将专业需求与计算机基础理论知识相融合,实现理论与应用的互动。将“大学计算机基础”课程教学内容进行细分,然后根据师范生的需求进行内容强化。考虑到学生的特定专业,如针对汉语言文学的学生,选取的素材为古诗词等:针对英语专业的学生,选取的素材为英文美文。

在设置课程内容时,注意应用理论与实践相结合的原则,不再是简单的理论讲解,而是与應用结合,以任务驱动的形式引导学生,并且通过综合设计的形式引导学生利用所学的内容去分析问题、解决问题。

4.2教学方法改革

在教学方法改革时,要充分体现以学生为中心,引导学生进行自主学习和独立思考,培养其独立解决问题的能力。在进行课程设计时,充分考虑师范生的特点,“理论+实践”相结合,打破理论与应用的界限,从而引导学生应用所学内容去解决实际问题。

将传统的线下教学,转变为线上线下混合式教学,让学生养成带着问题进行学习。线上课程以微课形式为主,学生能够专注于知识点的学习,并进行课前的预习和课后的复习,以及之后的查漏补缺:线下课程以课堂理论教学为主,以案例教学为辅,引导学生利用线上所学的知识点去设计所需的课件等。

(1)课前学习。在每次课结束时,任课教师通过发送线上课程的链接发布下次课的内容,学生在下次课前,利用微课提前学习理论知识点,然后带着问题进入课堂。

(2)课程中以任务驱动式进行教学。让学生制作教案、PPT等任务,并且在课程中,通过“点评+讲解”的形式,对学生的教案进行分析,以及相应的问题的解决,同时与线上课程相呼应。

(3)课后复习。在学期的后期,通过综合大作业的形式,让学生自行选取题材,撰写一个教案或课件,从而使其操作更加熟练。通过这种形式,引导学生利用线上课程进行查漏补缺。

4.3考核方式改革

目前,课程基本上以“平时成绩+期末考试成绩”综合计算的成绩作为最终的考核成绩,但期末考试成绩占70%~80%,平时学习效果占比较少,不利于过程性的评价,因此,在考核方式上引入过程性评价机制。

为提高学生的应用能力,引导学生掌握较多的内容,加大平时成绩占比,提高到50%。平时成绩的组成由出勤和平时作业转为出勤、平时作业和综合报告,出勤占5%,平时作业占15%,综合报告占30%,其中平时作业包括线下平时作业和线上平时作业,综合报告分为三部分(综合作业为Word“教案的排版”、Excel“试卷分析”、PPT“课件的设计”),每一部分占100%。

5结束语

通过一年的教学改革实施发现,学生能更加熟练地应用软件,并学会利用计算机技术去分析问题和解决问题。通过在校内开展的PPT大赛进行作品展示,发现学生能够综合应用计算机技术去解决问题,且设计出比较精美的PPT,计算机水平得到了提高。

下一阶段则是对“现代教育技术”课程实施教学。师范生的计算机类课程改革是在充分了解师范生的特点以及需求的基础上,以任务驱动式的形式进行教学。首先分析目前中小学教师计算机技能的现状和需求,然后对师范生目前的水平进行分析,全面了解其师范生的水平,最后从教学内容、教学方法和考核方式三个方面进行改革。在教学内容方面,在了解目前教学内容的基础上结合师范生未来的需求,确定教学重点;在教学方法方面,充分利用线上资源,进行线上线下混合式教学;最后在考核方式改革时,调整期末考试所占比例,充分引入过程性评价的因素,注重对师范生计算机应用能力的培养。