晋祠探源

文/周敬飞

晋祠

晋祠位于山西太原市西南的悬瓮山麓,是一处自然山水与绚丽多彩的人文景观相结合的著名风景名胜区。这里山环水绕,古木参天,百余座的殿、堂、楼、阁、亭、台、桥、树、榭掩映在树影婆娑、泉流映带之间,以其悠久的历史和丰富的文物遗迹而著称于世。现陈列于“贞观宝翰”亭的《晋祠之铭并序》碑是祠内现存碑碣425通中最为珍贵的稀世国宝,它对于研究我国的历史、艺术和科学等都具有重要的价值。

山西的古代建筑,是山西历史文化的一个重要组成部分。它不仅数量多,分布广,而且门类齐全,式样繁多,规模宏伟,造型特殊,被称为“中国古代建筑的宝库”,晋祠就是其中令人瞩目的一处。

晋祠,是纪念西周古唐国君主唐叔虞的祠堂,是古代园囿与宗祠相结合的一处名胜。史载,唐叔虞,姓姬,名虞,字子于,乃周武王次子,成王之弟。由于“桐叶封弟”,成王将叔虞封于山西南部的古唐。叔虞施政有方,国富民强。后叔虞传位于儿子燮,因境内有晋水,燮改国号为晋,从此开始了晋国的历史。后人为纪念叔虞功绩,在晋水之源建立祠宇,称“唐叔虞祠”,又称“晋王祠”,简称晋祠。

晋祠圣母殿 李微风 摄

晋祠历史非常悠久。郦道元《水经注》和《魏书·地理志》载,“悬瓮之山,晋水出焉”,“晋水所出,有晋王祠”。可见,早在1500年前的北魏时代,晋祠就成了饮誉遐迩的名胜之地。东魏、北齐年间,祠内“大起楼观,穿筑池塘”,广建寺院,曾更名为大崇皇寺,成了一座佛教圣地。唐初,李世民在《晋祠之铭并序》碑文中,描写晋祠建筑的雄伟高大时曾说:“金阙九层,鄙蓬莱之己陋;玉楼千仞,耻昆阆之非奇。”意思是指蓬莱和昆阆已是神仙美景了,但与晋祠的胜景相比还稍有逊色。这虽出于诗意的渲染,但也说明唐时的晋祠已经相当壮观了。北宋年间曾多次扩建晋祠,不只追封唐叔虞为“汾东王”,还新建了规模宏大、盛冠全祠的圣母殿,供奉唐叔虞之母邑姜,并敕封她为“显灵昭济圣母”。自圣母殿建起后,随着金、元、明、清各代的相继扩建,圣母殿逐渐成了晋祠的主体建筑,最早祭祀唐叔虞的祠殿便退居其次了。今日的晋祠已成了含儒、释、道以及民间诸神在内的,集古建园林、雕塑碑刻、古树名木为一体的,具有深厚文化内涵的重要文物景区。

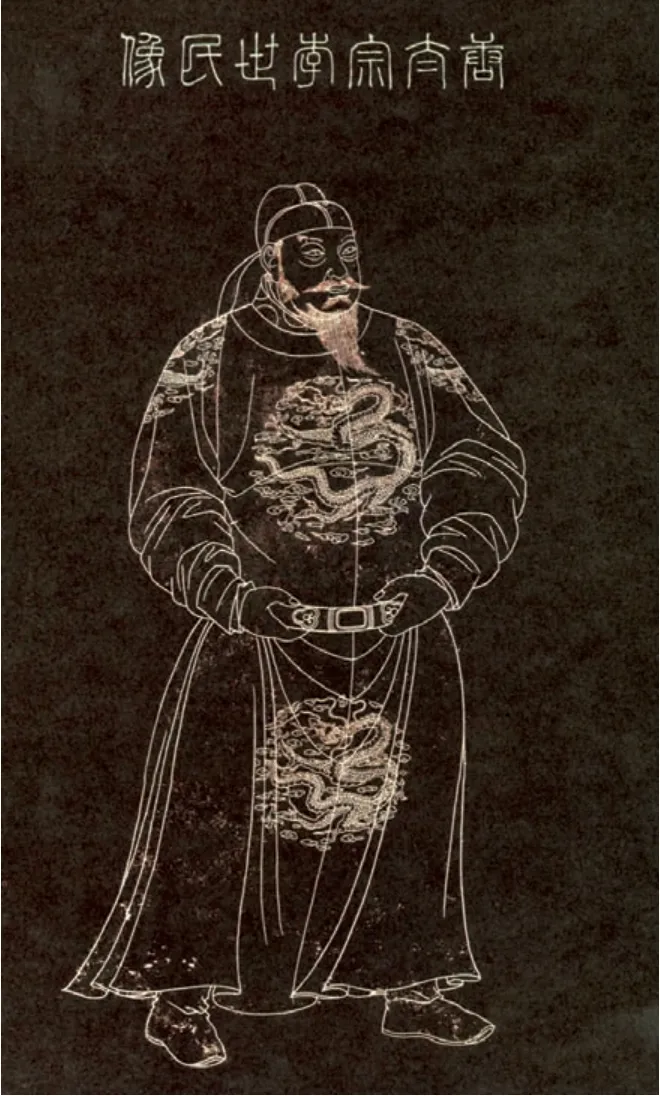

唐太宗李世民像

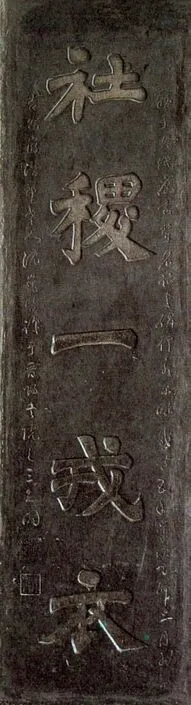

朱彝尊所作楹联

被称为晋祠的三座“国宝”建筑—圣母殿、鱼沼飞梁、献殿,垂直排列在中轴线上,前面还有宋铸护祠金人(铁人)台、会仙桥等,早期建筑布局依稀可辨。圣母殿是全祠的主殿,始建于北宋太平兴国九年(984),宋崇宁元年(1102)重修。它背靠悬瓮山,前临鱼沼飞梁,左呼善利泉,右应难老泉,坐西朝东,独居中轴线后部,冠于全祠。大殿庄严古朴、气势宏伟、蔚为壮观,形制、规格和构造方法,都是我国宋代建筑的典范。殿身面宽七间,进深六间,八架椽,重檐歇山式,平面几近方形,造型稳健,气势恢宏。殿身四周围廊、前廊深及两间,给观赏和祭拜活动以方便。殿内梁栿皆结架于檐柱之上,致立体空间异常宽阔。主殿造型、结构、技法、规制等,皆堪称是中国宋代建筑的代表作。殿周廊柱和檐柱上侧角升起明显,致使檐头孤绒甚著。殿前八根廊柱上,分别缠绕着木雕盘龙八条,盘曲自如,鳞爪有力,昂首竖角,张口前伸,周身风从云生,一派生气。至今虽近千年,仍鳞片层层,须髯根根,其工艺之精与木质之好皆令人叹服。建筑大师梁思成、林徽因考察后“爱不忍释”,一再称其为“奇特”、“奇例”。

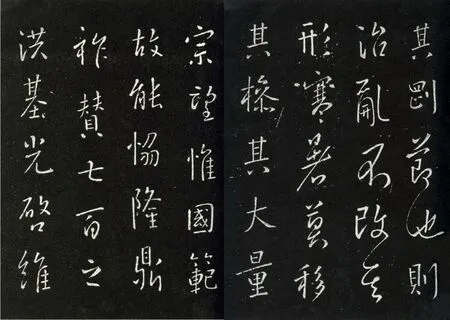

唐 李世民 《晋祠之铭并序》碑 碑身高196公分,宽122公分,厚度为26公分;碑座高51公分,宽138公分,厚83公分。

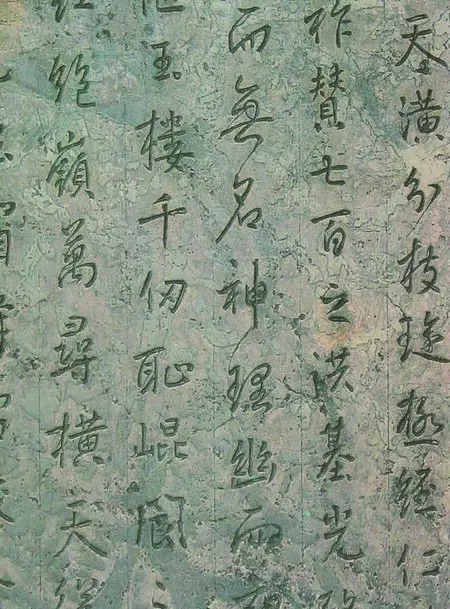

《晋祠之铭并序》碑(局部)

鱼沼飞梁,是指圣母殿前一方形池沼和桥梁。古人以圆者为池,方者为沼。此方形池中多鱼,故名“鱼沼”,是晋水的第二源流。沼上架十字形板桥,桥面东西平坦,南北下斜如翼,以梁枋连接四岸,上面复以露砖,周围勾栏围护。这种优美的造型仅古画中偶有所见,国内现有实物只此一例,它不仅点缀了晋祠的风光景色,也是我国桥梁史上的精彩篇章。

献殿是奉祀圣母时祭献佳肴的殿堂,在鱼沼飞梁前面,金大定八年(1168)建,三间见方,单檐歇山式。斗栱五铺作,单抄单下昂。殿前后檐当心间为门道,瞻仰都穿行其间,殿周不设檐墙,于下肩上置栅栏围护,视野开阔,敞廊舒展。殿内无柱,给奉祀和祭献活动以方便。殿宇结构简洁,技法古朴,虽为金建,实则多效仿圣母殿营造,宋风尚著。在全国现存献殿(包括献亭、享亭、享堂)之类建筑中,晋祠献殿是其最古老者。

晋祠不仅有中轴线上珍珠般的宋代建筑精品,在北部还有随地势错综排列的文昌阁、东岳阁、东岳庙、关帝庙、唐碑亭、唐叔虞祠、朝阳洞、吕祖阁等。在南部还有胜瀛楼、白鹤亭、三圣祠、真趣亭、傅山纪念馆等。祠区最南部还有奉圣寺、浮屠院、舍利生生塔和翰香馆等。“难老泉声”、“双桥挂雪”、“莲池映月”、“胜赢四照”、“仙阁梯云”、“望川晴晓”、“石洞茶烟”、“古柏齐年”,被称为晋祠八景。全祠现存宋以来的殿、堂、楼、阁、亭、台、桥、榭等建筑近百座,至今保存完好,未遭“重修”之大毁坏。

《晋祠之铭并序》碑文(局部)

石刻碑碣是晋祠文物极为重要的组成部分。祠内现存历史碑碣425通,除少数为唐宋时期以外,大多是金元时期题刻的。历经千百年的沧桑变化,这些碑碣的字里行间依然氤氲着历史的风云和不灭的艺术价值。其中,最为珍贵的当是陈列于“贞观宝翰”亭内的稀世国宝—唐太宗李世民御制御书的《晋祠之铭并序》碑,俗称唐碑。此碑由碑额、碑身、碑座三部分组成,总高353公分。碑额书“贞观廿年正月廿六日”九字,属罕见的龙头飞白隶书,系唐太宗李世民所书。碑文为李世民于贞观二十年讨伐高丽班师回朝途中驾幸晋祠时亲笔撰写。李氏晋阳起兵时曾祷于晋祠,故地重游,触景生情,感慨万千,遂于贞观二十年(646)正月二十六日,写下了这篇千古不朽的经典之作,也留下了这通代表他晚年政治思想主张和绝妙书法的千古名碑。铭与序的主题思想是,通过宗周政治,总结唐叔虞建国的史迹,以达到宣扬唐王朝文治武功、巩固政权的目的。其大体内容可分为四部分:

首先,提出“兴邦建国”,必须亲信贵族,以作辅弼;“分圭锡社”也要给予采邑,来把握军政要点。“非亲无以隆基,非德无以启化。“认为不是亲属就不能巩固社稷,不施仁政就不能争取人民的拥护和爱戴。周朝是中国历史上历时年代最久的王朝,历经37帝,统治了800多年。李世民认为周朝实行的分封世袭禄位制是国家长盛不衰的根本保证,所以他也极力奉行,并把这一思想留给了他的子孙和世人。因此,《晋祠之铭并序》也就成为反映李世民政治思想的珍贵历史资料。

第二,他赞美了唐叔虞的功德—“承文继武,经仁纬义”,称唐叔虞不愧为周室栋梁,晋国先祖。文中以“六合为家“的英雄气魄,运用“经仁纬义”的华丽文笔,对晋祠的山光水色给予“施惠、至仁、刚节、大量”的人格化的评价。描述晋祠山水坚毅不拔的性格,“悬崖百尺,蔽日亏红,绝岭千寻,横天耸翠。霞无机而散锦,峰非水而开莲。碧雾紫烟,郁古今之色;玄霜绛雪,皎冬夏之光。”又描写晋祠建筑的雄伟高大、富丽堂皇,“金阙九层,鄙蓬莱之已陋,玉楼千仞,耻昆阆之非奇。落月低于桂筵,流星起于珠树。”意思是指蓬莱和昆阆是神仙美景,可与晋祠胜境相比,还稍有逊色。至于月蚀星桥,流光溢彩,更像在人间仙境了。李世民对晋祠建筑的描写,虽然采用的是浪漫主义、富有诗意的手法,但同时也说明了唐时的晋祠已经相当壮观了。

晋祠大门明间门楣上方匾额:晋祠 77×200cm 1979年

第三,揭发了隋炀帝的残暴统治,以致神人共怒,四海腾波。他的父亲李渊顺天应民,得到拥护,从而统一了中国。

最后,他写到“虽膺箓受图,彰于天命;而克昌洪业,实赖神功。”,唐室政权固然是天命所归,人心所向,而兴旺发达,确是神功。为此,以“日月有穷,英声不匮。天地可极,神威靡坠”的夸张语气,来报答唐叔虞神恩。结尾并祝“万代千龄,芳猷永嗣”,以期望唐室天下千秋永固。

李世民一生酷爱王羲之的墨宝,尤其喜爱王羲之的《兰亭序》。他对《兰亭序》爱不释手,每日临写,就寝时还放在枕边,仔细玩味,用心观赏。清人王佑评价说:“平生书法王右军,鸾翔凤翥龙蛇绕。一时学士满瀛洲,虞褚欧柳俱拜倒。”全碑1203字,文中的39个“之”字,书写风格毫不雷同。其书结字用笔颇似《怀仁集王字圣教序》,笔势飞逸洒脱,加之刻工精细,锋颖尽现,保留了王羲之书法的神韵。李世民对此碑十分珍爱,曾将此碑拓片作为礼物赠送外国贵宾。清人齐羽中评论说:“其书气象涵盖,骨骼雄奇,盖俨然开创规模也。”该碑开创了我国行书上碑之先河。

清代文学家朱彝尊5次游晋祠,都对此唐碑赞不绝口,流连忘返,并集取杜甫诗句“文章千古事”,“社稷一戎衣”为唐碑亭作楹联,颂扬此碑,并书于亭中。这幅楹联高度概括了《晋祠之铭并序》碑的深刻含义,表达了作者对唐太宗文韬武略、贞观之治的仰慕之情,总结了历代统治者以武力攻取天下,而以文教巩固政权的必然规律。

由于《晋祠之铭并序》碑历经了1300多年的漫长历史,加上受风雨侵蚀,碑下部已字迹模糊,无法辨认。清乾隆三十七年(1772),太原县知事周宽与晋祠人杨二酉(原翰林院编修),商量重立新碑。他们购得原碑完整拓片,请当地有名的书法家杨堉,采用“双钩填写”的传统技法摹勒而成,同原碑一同陈列在“贞观宝翰”亭中。复制碑与原碑高度、大小基本相同。摹钩之精,刻工之细,几可乱真,再现了李世民书法的神韵。后人评价此碑“原形未失,精神宛在,其功于唐也大矣!”《晋祠之铭并序》碑是一通集史学、文学、政治和书法为一体的丰碑巨碣,是研究我国书法艺术的珍贵资料。

——战斗的圣母人