寻找生活的“密码”

王松

作为一个小说人,我总想把自己比喻成两种动物,一是飞在天上的鸟,二是钻在土里的穿山甲。这两种动物显然不是一回事,也可以说,是判若云泥。但对于我,如果用数理逻辑的话说,它们却是“与”的关系,也就是说,我既是一只鸟,也是一只穿山甲。

这似乎有些不可思议。

但是,我这些年一步一步地走过来,回头看一看,确实是这样。

鸟在天上飞,在拥有一对翅膀的同时,还须具备一个条件,就是自身的轻盈。可以想象,一只浑身披着沉重鳞片的穿山甲,你就是给它插上一对再有力的翅膀,它也不可能飞起来。但是,话又说回来,鸟的这个轻盈也分怎么轻。轻可以,却不能轻得没有了内容。

其实,我也总在这样提醒自己。这也就是接下来的问题。

曾有朋友对我说,你当年插过队,经历丰富,又去过那么多地方,难怪你的脑子里总有写不完的故事。我觉得,这话对,但也不全对。经历丰富和去过很多地方,这其实是两件事,而且在某种意义上说,又是互为因果关系的两件事。

这听起来似乎有些费解,其实很简单。

小说是想象出来的。但这个想象要有依据,就是生活本身,没依据的想象就是胡思乱想了。由此可见,对一个小说人来说,他的生活经历和阅历越丰富,想象的资源,或者说写作资源也就越丰富。但这里又有一个问题,我们每个人,特别是小说人,存储这些资源的方式是不一样的,或者换句话说,如何记忆这些经历和阅历,是由这个人的性格,也就是脾气秉性决定的,比如有的人很随意,记忆中的结构也许就比较凌乱,也有的人平时就很有条理,在他的记忆深处,对各种经历的经验和体验也就存放得井然有序。但是,这就像一个图书馆,你就是把各种书籍分门别类存放得再有条理,也不可能在需用某一本书时,随手就能拿出来,更不可能把这个图书馆一共存放了多少本书,每本书又是什么内容都记在脑子里。唯一的办法,就是作索引。然后,让这个索引与每本书,以及它存放的位置对应起来。

我觉得,我的记忆也是这样。

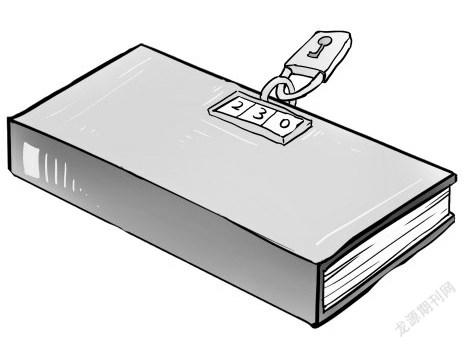

从心理学的角度,当我们受到一个外部信息的刺激时,自然就会调动起记忆中的一个或几个乃至若干个以往的经验。作为小说人,我把這个接收到的信息叫“密码”。

我之所以称它为“密码”,是因为它不仅难以捕捉,更难以解读,而且总是不期而至。更有意思的是,它所调动起的记忆中的体验和经验,又往往看似与这个信息本身毫无关系。

其实,这也正是这个“密码”既神秘又充满魅力的地方。

曾有人对“采风”之类的活动产生过质疑,觉得这种走马观花式的浅层体验对创作好像没什么实际意义。其实这话也分怎么说。我每次在这种走马观花的过程中,真正观的不是“花”,而是在寻找,或者说在等待,等待着那个“密码”的出现。我知道,这个“密码”能调动起我记忆深处,甚至是已经很遥远的心理体验和生活经验。这很可能是极为珍贵的,就像是一本或几本压在角落里,早已被我忽略的书籍。这时,我被这个“密码”指引着,又重新找到了它们。然后,从记忆的深处把它们小心地取出来,吹掉上面岁月的尘土,它曾经的面目也就一点一点清晰起来。所以,我每次去采风时,心里都充满这样的期待。

这种期待和重新找到的过程,对一个小说人,是非常重要的。

但此时,这件事还远没有结束,或者说,只是开始。当我把这些被尘封在记忆深处,又重新找到的体验和经验取出之后,在它们成为写作资源之前,又会出现一种“密码”。这种“密码”就很清晰而且具体了。它会指引我回到现实生活中,去寻找新的写之对应的东西。这时,就不能再走马观花了。我可能要硬碰硬地去面对一个具体的事物,或一块具体的生活。

2015年到2018年,我曾到当年插队的地方去挂职,接着,在2019年,又到江西的赣南地区去采访。这两次经历对我的创作有很大意义。因为,在此之前,我还有过一次到农村采风的经历。也就是这次经历,让我与后来的挂职和去赣南的采访对应起来。

这个对应关系,也就是由前面所说的“密码”建立起来的。

我当年插队,是在一个叫宁河的地方。这里虽然离天津很近,只有一百多华里,但由于是在大洼深处,当时也是一个很贫穷的县。整整40年后,当我又来这里挂职时,这地方已由原来的宁河县改为天津市宁河区,几乎成为城乡接合部了。我的办公室兼宿舍临街,旁边就是文旅局的文化馆。宁河这个地方历来是评剧之乡,所以每天从早到晚,文化馆就总有一些评剧爱好者聚在这里唱戏。我没事的时候,也经常过来看一看。有一次,我无意中发现了一个拉板胡的年轻人。他长得细眉细眼,右手在拉动琴弓时,头一直随着来回晃动,看上去很投入,也很陶醉。他的样子让我想起当年插队时,村里的一个年轻人,长得也有些像。他也很喜欢乐器,尤其爱拉板胡。当然,买是买不起的,可是他的手很巧。他每晚就坐在小土屋的门口,拉他自制的板胡。挂职这段时间,每当听到这些地方的曲调,就会让我想起很多当年的往事。

当然,我也曾在戈壁滩的深处,寻找到一段“密码”。这就是另一个故事了。

我总是希望自己小说中的情节能飞扬起来,或者干脆说,让我的小说“飞”起来。如此一来,也就要努力写得轻盈。但轻盈并不是轻,这显然是不一样的两回事。要让自己的小说轻盈而又不轻,也就必须要有前面所说的这个寻找“密码”的过程,而且不是一次,是两次。

这个密码,往往埋藏于泥土的深处。鸟儿飞在空中,是无法发现的。

所以我说,我也希望自己是一只穿山甲。

据古生物学家考证,其实鸟的祖先也是在地上行走的,甚至有的分支就是爬行动物。我对古生物学是外行,但如果从这个角度想,在远古时代,或许鸟和穿山甲真有什么血缘关系。至少有一种说法,应该是有科学依据的,鸟的羽毛,就是由它们当年祖先身上的鳞片进化而来的。如此纤细的羽毛,竟然曾是厚重的鳞片,这是多么不可思议的事情。

想一想,这多像一篇小说的诞生过程。当然,就小说而言,这种“羽化”应该是飞翔的关键。

可以想象,这时,鸟儿虽然已经飞翔在天上,但在它的羽毛里,仍还带着祖先鳞片的基因,甚至还在散发着泥土的芬芳。我想,这就是所谓的质感。所以,它才轻盈而又不轻。

或者说,轻得有内容。

(源自《文学报》,有删节)责编:马京京