黄河水质与沿线城市社会适应能力耦合协调分析

王 梅, 秦于晴, 左其亭, 陈文鹏, 吴佩鹏

(1.郑州大学 水利与土木工程学院, 河南 郑州 450001; 2.郑州大学 黄河生态保护与区域协调发展研究院, 河南 郑州 450001; 3.中国环境监测总站, 北京 100012)

1 研究背景

黄河干支流流经9省区,是我国重要的生态屏障和经济地带,但其生态脆弱,环境污染积重较深。随着“黄河流域生态保护和高质量发展”国家战略(以下简称“黄河战略”)的逐步实施,沿线城市快速发展过程中产生的大量废水不可避免地进入到自然水体中,加剧了黄河水质恶化,使得黄河流域水生态环境愈加脆弱,水质问题已经成为黄河沿线城市经济社会健康发展的主要制约因素之一[1]。同时,与经济社会一同发展的社会适应能力又能在一定程度上遏制水质恶化。水质与社会适应能力之间显然具有相互遏制的矛盾关系和相互促进的协调关系。因此研究黄河水质变化与沿线城市社会适应能力的协调性,对保护黄河水生态、保障“黄河战略”有效实施具有重要意义。

迄今为止,已有很多学者针对黄河水质问题展开了详细研究,侯伟等[2]对黄河下游山区和引黄水库水质状况及潜在的健康风险进行评价,确定了主要污染物及治理的优先顺序;徐发凯等[3]利用综合污染指数法对2010-2019年黄河干流兰州和白银段的水质进行了时空变化特征分析;顾家伟[4]对黄河来水来沙条件改变背景下的营养盐输送规律进行了综述研究;刘鸿志等[5]使用蔚蓝城市水质指数分析了黄河流域城市水质状况并进行了工业污染源研究;Xie等[6]研究了黄河流域重金属空间分布并进行污染评价及来源识别。总体上,多数现有研究成果采用特定的数学方法(如单因子评价法、水质标识指数法[7]、模糊综合评价[8]、物元分析[9]、主成分分析[10]等),围绕一些特定的水质参数(如氮、磷、高锰酸盐、溶解氧等)进行污染状况、变化特征及趋势、污染源与成因等分析[11-16],但仍然缺乏从水质参数以外的视角来进行的水质评价,将人类经济社会因素与水质展开耦合分析的研究更是少见。

社会适应这一概念在21世纪全球环境变化背景下被提出,并很快成为全球环境变化人文因素研究的热门主题之一。2011年,联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)将社会适应能力定义为“为了应对已经发生或预估会发生的气候变化及其带来的影响而在人类系统和自然系统内进行调整的能力”[17]。在水资源领域,关于人类社会对水量变化的适应性研究较多,刘丽萍等[18]和王永良等[19]研究了我国华北、西北水资源短缺与社会适应能力的耦合协调关系;张嗣曌等[20]探讨了宁夏水资源脆弱性与社会适应能力的耦合关系。目前,关于水质变化下的社会适应能力研究却鲜见报道。对于水质变化而言,社会适应能力可以理解为人类社会与自然生态系统应对现状水质和预期水质变化时所具备的调整能力,主要表现为人类社会主动采取措施来应对水质变化和自然生态系统的自我修复,也可简单理解为人类社会调动自然资源和社会资源以缓解水质恶化并使水环境恢复的能力。

本文选择11个黄河沿线主要城市,在对其行政区内黄河水质评价的基础上,利用耦合协调度模型等方法,分析沿黄城市2012-2019年黄河水质与城市社会适应能力之间的耦合协调关系及演变过程,为促进黄河流域人水和谐和经济社会可持续发展提供理论依据。

2 数据来源与研究方法

2.1 指标选取及数据来源

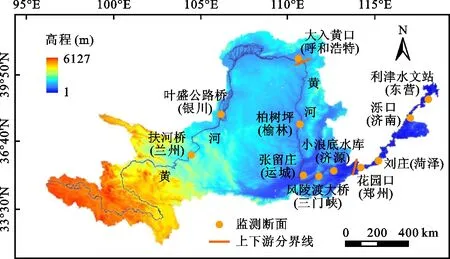

2.1.1 水质评价指标 本文采用的水质相关数据源于中国环境监测总站提供的2012-2019年间黄河流域国控断面水质监测资料,包含黄河水系130余个国控断面,涉及溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、化学需氧量、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、总氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物等20项水质指标的年平均监测值。依据断面的代表性和水质数据的完整性,选取了黄河流域11个国控监测断面,分布于7省(自治区)11个城市,分别为甘肃省(兰州市)、宁夏回族自治区(银川市)、内蒙古自治区(呼和浩特市)、陕西省(榆林市)、山西省(运城市)、河南省(三门峡市、济源市、郑州市)、山东省(菏泽市、济南市、东营市)。以黄河干流河口镇和桃花峪断面为上、中、下游分界,3个监测断面在黄河上游,4个监测断面在黄河中游,4个监测断面在黄河下游。断面名称及分布见图1。

图1 选取的黄河流域水质监测断面的名称及分布示意图

为提高水质评价结果的时空可比性,将上述20项水质指标作为选择对象,先计算出11个监测断面的综合污染指数,然后计算这20项水质指标在各个监测断面的污染分担率[21],进而对各断面上各水质指标赋分,污染分担率最大的指标得1分,次大的得2分,以此类推,最后对各个指标在所有断面上的赋分进行求和,总得分越小被认为是污染贡献越大,具体计算方法见公式(1)~(5)。

(1)

(2)

(3)

对于溶解氧有[22]:

(4)

(5)

式中:ci为第i项水质指标的实际浓度,mg/L;c0i为第i项水质指标的评价标准(本文以《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中的Ⅲ类标准限值作为评价标准),mg/L;pi为第i项水质指标的污染指数;P为水质指标的综合污染指数;Fi为某断面第i项水质指标在所有水质指标中的污染分担率,%;n为参与选择的水质指标的总数,本文取n=20;c0f为饱和溶解氧浓度,mg/L;T为水温,℃。

根据各水质指标在所有断面上的总污染贡献水平,确定污染分担率排名前10的指标作为黄河水质的评价指标,分别是溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油、汞、化学需氧量、总磷、氟化物、阴离子表面活性剂。

2.1.2 社会适应能力评价指标 在全球变化的大背景下,Bossel认为人类生态系统为主要适应主体,而人类生态系统又包含自然、支撑和人文这3个子系统。自然系统主要包含与人类生存发展息息相关的资源与环境子系统;支撑系统则由经济与基础设施子系统组成;人文系统则涵盖了政府、个体发展和社会这3个子系统[17]。本文参照适应主体的组成定义,并考虑指标数据的代表性与可得性建立社会适应能力评价指标体系(见表1)。指标数据主要来源于相关各省市2012-2019年的统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报、水资源公报等。

表1 社会适应能力评价指标体系

2.2 黄河水质与城市社会适应能力耦合协调度模型构建

2.2.1 水质和社会适应能力的评价过程 本文分别对城市行政区内黄河水质和社会适应能力展开评价,两者采用同一评价方法,即主成分分析法和熵权法结合的数学方法。以城市行政区内黄河水质评价为例,首先,利用主成分分析法的降维技术对原指标体系降维,得到一组主成分x1、x2、…、xq,并计算出各主成分的得分,具体参考陈浩等[23]的计算步骤。然后,用熵权法对各主成分赋权[24]:(1)采用min-max法对各主成分得分进行标准化处理,由于标准化后的值需要进行对数运算,所以需要使标准化后的值大于0,故所有得分值在初步标准化的基础上加上0.01;(2)计算各主成分的熵值与信息效用值;(3)计算各个主成分的熵权w1、w2、…、wq。最后,按公式(6)计算城市行政区内黄河水质综合评价值f(x)。

f(x)=w1x1+w2x2+…+wqxq

(6)

同理得到社会适应能力评价值g(y),f(x)与g(y)的值均在0和1之间,值越大,代表水质越好或社会适应能力越强。

2.2.2 耦合协调度模型 耦合协调度模型中的耦合度可以表征不同系统之间相互作用的程度,协调度可以表征不同系统之间协同促进作用的强弱[19,25]。参考前人研究成果[18,20],本文构建如下耦合协调度模型:

(7)

(8)

η=αf(x)+βg(y)

(9)

式中:C为耦合度,取值范围为[0,1],表示黄河水质与城市社会适应能力相互作用程度的强弱,其值越大,则相互作用越强;f(x)、g(y)分别为水质综合评价值和社会适应能力评价值;k为调节系数,本文取2;D为协调度,表示某城市行政区内黄河水质与其社会适应能力相互作用中良性耦合程度的大小,可体现两者之间是在高水平上相互促进还是低水平上相互制约,D值越大,则两者综合功效越高、越协调;η为社会适应能力和水质系统的综合评价指数;α、β为待定系数,本文视社会适应能力和水质同等重要,取α=β=0.5。耦合协调度分级如表2所示。

表2 耦合协调等级的划分

3 结果与分析

3.1 城市黄河水质时空变化

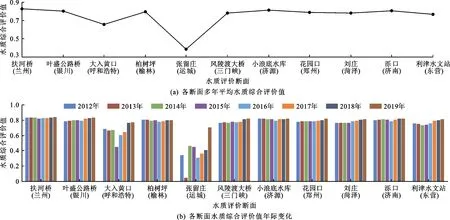

在时间尺度上,计算2012-2019年各年份11个断面的平均水质综合评价值,结果如图2所示;在空间尺度上,计算研究区11个水质断面在研究时段内的年平均水质综合评价值,以及2012-2019年各断面水质综合评价值的年际变化情况,结果分别如图3(a)、3(b)所示。

图2 2012-2019年研究区内11个城市的年平均水质综合评价值

由图2可以看出,2012-2016年黄河水质虽略有波动,但年际变化并不显著,其间水质综合评价值在0.71~0.75之间;但2016-2019年水质呈现持续向好趋势,水质综合评价值由0.73升至0.80,增幅明显。在研究时段内,本文选定的10个水质评价指标中的溶解氧、氟化物、汞、石油类4个指标每年均达到了Ⅰ类水标准;阴离子表面活性剂指标仅在2013年为Ⅳ类水,其余年份均为Ⅰ类;高锰酸盐指数达到Ⅱ或Ⅲ类水标准;其余指标如化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷均出现了Ⅳ或Ⅴ类,但这4个指标均在2015或2016年达到污染峰值,随后出现明显的持续性下降。黄河流域水污染治理能力的普遍提高是2016年后水质趋好的主要原因。

由图3可以看出,除运城段和呼和浩特段以外,其余9个城市的黄河水质状况差异不大,多年平均水质综合评价值在0.77~0.83之间,其中水质状况最好的是兰州段,运城段黄河水质最差,多年平均水质综合评价值仅为0.39,呼和浩特段水质仅优于运城段,多年平均水质综合评价值为0.66(图3(a))。从水质指标来看,运城段仅在石油类指标上略优于呼和浩特段,其余9个指标在所有研究区中均表现为污染最严重,而且高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、化学需氧量、总磷、氟化物等7个指标均为Ⅴ类,其中总磷和氨氮超过国家Ⅴ类标准3倍, 表明黄河运城段富营养化较为严重,其次为有机物污染,这与运城市煤矿、造纸厂等重污染企业较多密切相关。呼和浩特段在五日生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷4个指标上均表现为Ⅴ类,高锰酸盐指数、石油类指标为Ⅳ类,污染类型与运城段相似,也以营养物和有机物污染为主,这或与呼和浩特市发达的农畜产品加工产业相关。在研究的11个城市中,运城段和呼和浩特段黄河水质相较于其他城市总体较差,但随着地区生态环境保护工作的落实,2016年后这两个断面水环境质量改善效果明显,与其他城市黄河断面的水质差距不断缩小,运城段和呼和浩特段水质综合评价值分别从2016年的0.31和0.60上升至2019年的0.70和0.77(图3(b))。

3.2 城市社会适应能力时空变化

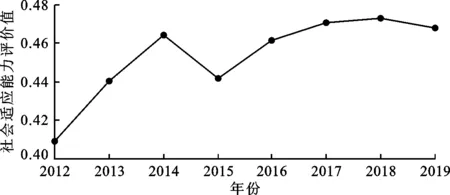

在时间尺度上,计算2012-2019年各年份研究区内11个城市的平均社会适应能力评价值,结果如图4所示;在空间尺度上,计算各城市在研究时段内的年平均社会适应能力评价值,以及11个城市2012-2019年社会适应能力的年际变化情况,结果分别如图5(a)、5(b)所示。

图3 2012-2019年研究区11个城市黄河断面水质综合评价值的平均值及年际变化

图4 2012-2019年研究区内11个城市的年平均社会适应能力评价值

由图4可以看出,黄河沿线11个城市的社会适应能力在研究时段内的平均水平整体呈上升趋势,其评价值由2012年的0.41上升至2019年的0.47,增长率为15%。

由图5(a)可见,11个城市中东营市的社会适应能力水平最高,多年平均评价值为0.63;济南市与兰州市并居第二,多年平均评价值均为0.51;运城市最低,为0.35;其他城市社会适应能力多年平均评价值在0.40~0.47之间。对图5(b)中各城市2012-2019年社会适应能力评价值进行线性拟合,依据斜率大小可将这11个城市分为3类,第1类为兰州市、呼和浩特市、榆林市、运城市,社会适应能力略有波动,但在研究时段内始终保持在某一水平;第2类为银川市、三门峡市、济源市、郑州市、济南市、东营市,社会适应能力呈波动式上升;第3类为菏泽市,社会适应能力呈先升后降的趋势,且在2014年后下降趋势十分显著。

依据社会适应能力评价值的时空变化特征,运城市和菏泽市需格外关注,前者在研究时段内稳定在最低的社会适应能力水平,无进一步提升的趋势,后者社会适应能力水平较低且2014年以来呈现下降趋势。

运用 Pearson 相关性分析方法对 2012-2019 年社会适应能力各指标与其综合评价值进行相关性分析,结果显示,所有指标与社会适应能力评价值均为显著正相关(P<0.01),其中人均GDP与社会适应能力评价值的相关性最大,相关系数为0.795;其次为城镇居民人均可支配收入,相关系数为0.582,属于中等程度相关;其他评价指标与社会适应能力评价值的相关系数均小于0.5,属于弱相关。这说明人均GDP和城镇居民人均可支配收入的提高对于提高社会适应能力的作用要明显强于其他指标。运城市人均GDP和城镇居民人均可支配收入在研究时段内处于最低水平,菏泽市次之,经济基础薄弱严重限制了这两城市社会适应能力的进一步提升。菏泽市2014年后地下水量、人口自然增长率均出现了明显下降,意味着自然系统的资源支撑和人文系统的社会人力支撑出现下滑,这也是菏泽市2014年后社会适应能力下降的主因。

图5 2012-2019年研究区11个城市社会适应能力评价值的平均值及年际变化

3.3 耦合协调度的时空变化特征

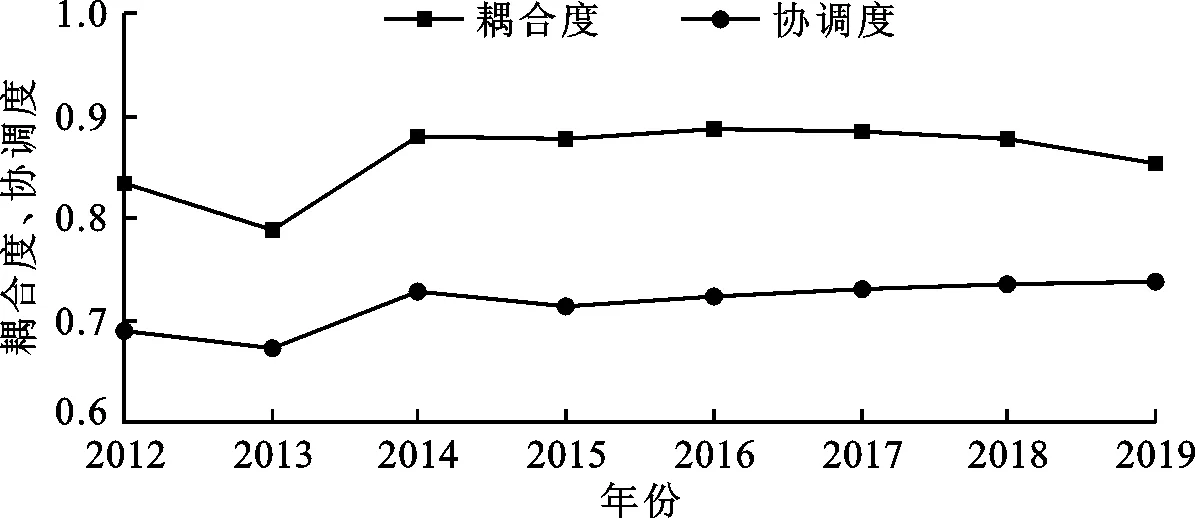

3.3.1 时间变化特征 根据前文建立的耦合协调度模型,计算2012-2019年研究区11个城市黄河水质与社会适应能力的年际平均耦合度与协调度,结果如图6所示。

图6 2012-2019年研究区整体耦合度与协调度年际变化趋势

由图6可知,2012-2019年11个城市耦合度年平均值均在0.79以上,表明社会适应能力系统与水质系统存在较高程度的相互制衡、配合,达到了良性耦合。依据耦合度等级划分,仅2013年属于中级耦合,其余年份均为良好耦合。此外,研究时段内11个城市协调度年平均值均超过了0.67,其中,2012与2013年协调度在0.60~0.69之间,属于初级协调发展;2014-2019年协调度在0.70~0.79之间,属于中级协调发展。总体而言,研究区内城市黄河水质与社会适应能力之间的相互作用和协调发展程度于2014年以后年际变化均不明显,基本处于良好耦合、中级协调发展的水平,但相较于2012与2013年有小幅提升。

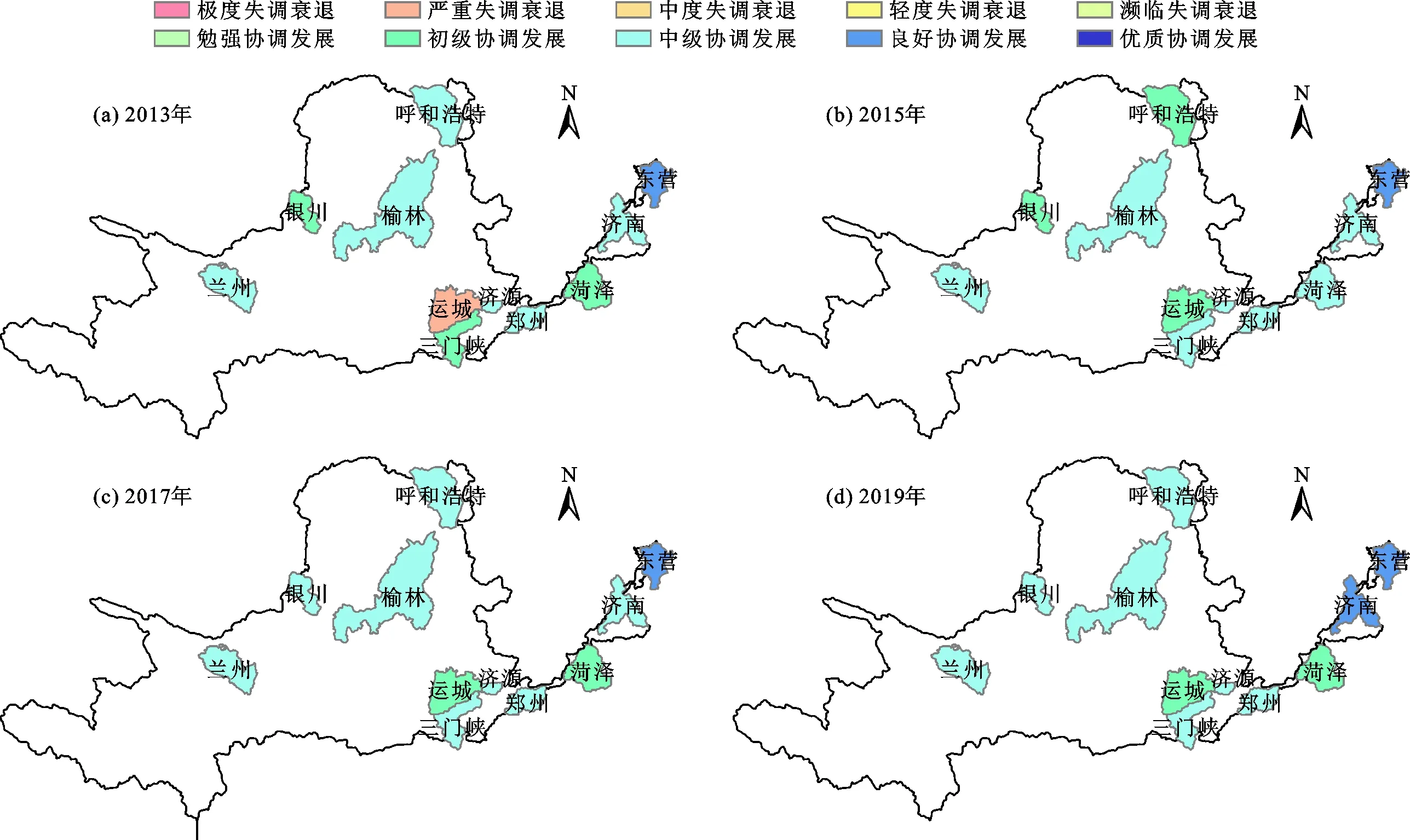

2012-2019年部分年份(以2013、2015、2017和2019年为例)研究区11个城市黄河水质与社会适应能力的协调度如图7所示。

分析图7可知,城市黄河水质与其社会适应能力之间的协调度在研究时段内出现增长的有运城、银川、三门峡、济南等4个城市,其中运城市协调度增长最为明显,由2013年的严重失调衰退上升为2019年的初级协调发展,表明运城市黄河水质与社会适应性之间的发展协调性获得了明显改善,但仍处于初级协调发展阶段,还存在较大的提升空间。银川市和三门峡市均从2013年的初级协调发展上升为2019年的中级协调发展,济南市从2013年的中级协调发展上升为2019年的良好协调发展。其余7个城市的协调度较为稳定,菏泽市多数年份处于初级协调发展阶段,郑州市、济源市、榆林市、呼和浩特市和兰州市基本维持在中级协调发展,东营市则稳定在良好协调发展。

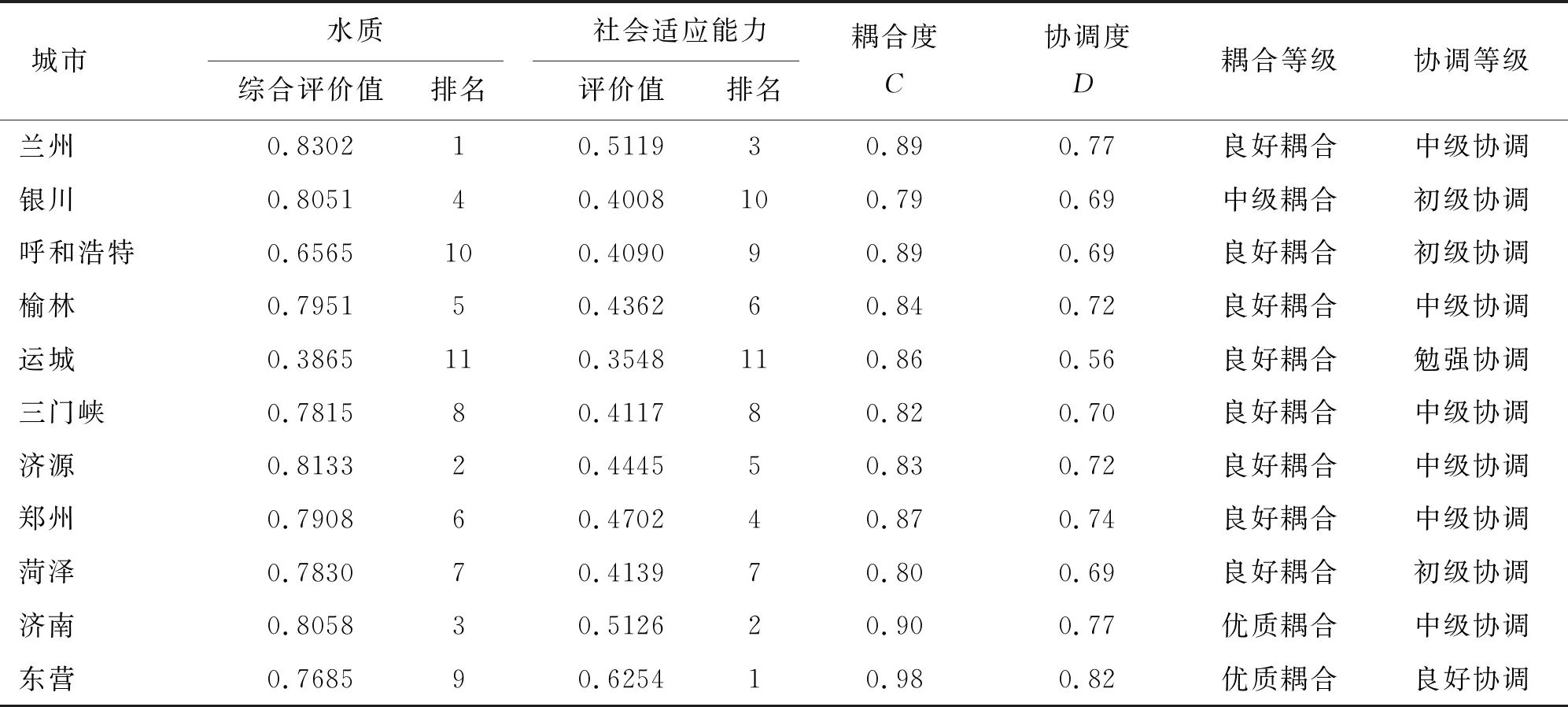

3.3.2 空间变化特征 表3为研究区11个沿黄城市2012-2019年平均水质综合评价值及排名、平均社会适应能力评价值及排名、平均耦合度与协调度及所属等级。在研究区11个城市中,济南市和东营市处于优质耦合,银川市处于中级耦合,其余8个城市均为良好耦合,这说明黄河下游城市水环境质量与社会适应能力的相互作用程度整体强于黄河上游城市。

图7 2013、2015、2017及2019年研究区11个城市协调度时空分异

表3 研究区11个城市黄河段水质与社会适应能力2012-2019年平均评价值及耦合度、协调度

结合多年平均协调情况、水质和社会适应能力表现来看,可将黄河沿线城市分为4个层次:第1层次为东营市,黄河水质与社会适应能力稳定于良好协调发展水平,尽管水环境质量表现并不突出,但与其社会适应能力水平相当,由于东营市经济发展势头较好,未来可通过进一步提升社会适应性以促进黄河东营段水质的改善,如推广治污技术、加大污水处理投资、加强环保教育宣传等;第2层次为济南市、郑州市、济源市、三门峡市、榆林市和兰州市,多年平均表现处于中级协调,水质系统发展优于社会适应能力系统,且经济社会近年来发展态势良好,表明这些城市段黄河水质具备承载和促进地区经济社会发展的能力,应进一步思考如何在高效利用水资源的同时保护水环境,如依据水质情况因地制宜调整产业结构、加强污水管网建设等;第3层次为菏泽市、呼和浩特市和银川市,处于初级协调,这3个城市均处于较低水平的协调阶段,水质系统和社会适应能力系统表现均一般,相互促进或单向促进的潜力匮乏,需结合城市特点寻找合适的切入点,在生态优先、绿色发展的基础上刺激经济社会发展,提高社会适应性以提升水质社会修复能力;第4层次为运城市,多年平均表现仅为勉强协调,尽管耦合程度为良好,但在水质和社会适应能力方面均表现为最差,两者在低水平上相互制约,亟需重视黄河运城段水环境治理以及产业结构调整,严格限制黄河运城段水污染物排入,加大采矿、造纸等高污染行业的水质监管力度。

4 讨 论

研究区内黄河水质在2016年后改善明显,运城段与呼和浩特段黄河水质较差,兰州段水质最好,这一结论与已有的黄河流域水质研究成果相似[3,5,26-27]。从中国环境监测总站发布的《中国环境状况公报》可以看出,黄河流域监测的137个水质断面中,2019年Ⅰ-Ⅲ类水质断面占比比2016年上升了13.9%,劣Ⅴ类水质断面占比比2016年下降了5.1%,也表明黄河水质有明显好转。根据黄河水利委员会发布的《黄河水资源公报》,2013-2017年黄河流域污废水年排放总量增加了1.19×108t,城镇居民生活污废水与第三产业污废水年排放量分别增加了4.22×108和0.51×108t,但第二产业污废水年排放量减少了3.55×108t,所以第二产业污废水排放量的减少是黄河水质改善的重要原因。国家及地方各级政府应加强对黄河流域各地市第二产业的监管,在发展采矿业、制造业及建筑业等行业的同时,加强污水排放管理并提升污水重复利用率。

研究区多数城市2012-2019年社会适应能力整体有提升趋势,但运城市在研究时段内稳定在最低的社会适应能力水平,菏泽市社会适应能力水平较低且2014年以来呈现下降趋势。经济基础薄弱使得这两个城市社会适应能力提升受限。运城市是农业大市,可通过将农业与第二、三产业结合来推动经济发展,菏泽市近年新兴经济发展迅速,医药与商贸物流等方面具有较大优势,经济发展潜力明显。两市可通过经济发展来促进市民文化水平提升并完善基础设施,从而达到提高社会适应能力的目的。

研究区城市黄河水质与社会适应能力两系统于2014-2019年整体处于良好耦合、中级协调发展的水平, 与2012和2013年相比,两系统的耦合协调水平有小幅提升。但部分城市如菏泽、呼和浩特和银川3市处于初级协调,运城市处于勉强协调,两系统间已产生单向乃至双向约束。由于社会适应能力系统滞后于水质系统,这些城市可从源头处控制污染输出来提升社会适应能力,同时治理黄河水体中已形成的污染来提高水质系统对社会适应能力系统的保障和促进作用。由于黄河流域部分监测断面的水质指标数据不完整,本文只选取11个代表城市作为研究对象,未来可考虑对黄河流域更多地市的水质与社会适应能力耦合协调性进行研究。

5 结 论

本文基于11个黄河沿线主要城市2012-2019年间的黄河水质及社会经济数据,在对各城市段黄河水质评价的基础上,分析沿黄城市黄河水质与城市社会适应能力之间的耦合协调关系及演变过程,得出如下结论:

(1)研究区内黄河水质在2012-2016年间变化不大,2016年后水质持续明显改善;多数城市黄河断面多年平均水质状况良好,仅运城段和呼和浩特段黄河水污染严重,氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷等水质指标均为Ⅴ类或远超Ⅴ类标准,污染类型以营养物和有机物为主。

(2)研究区内多数城市社会适应能力在2012-2019年间呈波动上升趋势,运城市一直稳定在最低的社会适应能力水平,菏泽市次之,且2014年后出现进一步下降;人均GDP和城镇居民人均可支配收入对城市社会适应性影响最为显著,运城与菏泽两城市社会适应能力水平低的最主要原因为经济支撑薄弱。

(3)研究区内城市黄河水质与社会适应能力两系统整体处于良好耦合、中级协调发展的水平,且在2014-2019年间无明显变化;水环境质量整体良好,社会适应性发展稍微滞后,黄河水质整体上具备承载沿线城市经济社会发展的潜能,但社会适应能力系统应对黄河水环境恶化所能产生的社会修复稍有欠缺。此外,部分城市如菏泽市、呼和浩特市、银川市和运城市的协调度低于整体水平,鉴于社会适应能力系统的滞后性,这些城市应从源头处控制污染输出,同时兼顾治理黄河水体中已形成的污染。