在比较的视野下:移动互联网时代的突发事件与媒介化治理

【摘要】媒介化治理是善治目标下多元治理主体运用各种媒介广泛和深度参与的公共治理。当下中国的媒介化治理,在空间向度上为中国的媒介制度和社会基础所限定,于治理主体维度形成党委领导、政府主导、社会协同、公众参与的有机体系,于治理机制维度强调在服务国家治理体系现代化建设的顶层设计中凸显媒介逻辑,于治理层次维度具有宏观层面体制建设、中观层面机制协调和微观层面事件介入的全覆盖特征;在时间向度上为21世纪10年代兴起的移动互联技术所锚定,具有个人转向的主体结构、移动互联的行动网络、高清视频的信息内容和多种应用的技术赋能等新阶段媒介特征。具有特定时空限定的中国媒介化治理,需要在治理状态上实现常态情形下的服务型治理与突发情形下的应急化治理并行发展,在治理路径上实现基于媒介基本功能、应对可能风险的全系统治理,即强化权威信息、重视情绪疏导、聚焦理性共识和促进有序动员等。

【关键词】移动互联网时代 突发事件 媒介化治理

【中图分类号】G206 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2022)12-043-08

【DOI】 10. 13786/j. cnki. cn14-1066/g2.2022.12.006

基金项目:福建省社会科学规划重大项目“数字媒介时代公共言论的共识构建研究”(FJ2020MJDZ023);中央网信办中国网络空间研究院委托研究项目“互联网时代群众工作与舆论引导机制研究”

作者信息:张梅(1977— ),女,安徽芜湖人,福建师范大学传播学院教授,社科处副处长,主要研究方向:传播社会学。

2020年10月,党的十九届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》,其中明确表示将“推进国家治理体系和治理能力现代化”作为“十四五”时期我国经济社会发展的主要目标之一,也将“基本实现国家治理体系和治理能力现代化”作为2035年需要基本实现的社会主义现代化远景目标之一。

在向现代化迈进的国家治理体系和治理能力建设中,媒介化治理与媒介化治理能力作为不可或缺的组成部分,正毋庸置疑地参与其中,并不断接受继续推进、加快推进的目标指引。面对这一重大国家战略,本文力求回答的是:媒介化治理到底是什么?在具有特定时空限定的移动互联网时代的中国,其媒介化治理的特点、差异和路径又如何?

研究首先从媒介化治理的概念着手,梳理这一交叉概念的基本内涵和发展现状,回答有别于以往治理方式的媒介化治理是什么的问题,在此基础上,沿空间、时间两个向度考察媒介化治理在不同媒介制度、社会基础和技术阶段下的表现形式、特征,进而回应移动互联网时代中国媒介化治理的具体路径与媒介实现。

一、媒介化治理的内涵与外延

“媒介化治理”是“媒介化”与“治理”共同构成的交叉概念。就“媒介化”而言,它在宏观层面指与个体化、全球化并列的“元进程”,是“一个历史性、不间断的长期进程。在这一过程中,越来越多的媒介出现并得以制度化”。[1]在中观层面指向作为半独立机构的“媒介融入其他社会制度与文化领域的运作中,同时其自身也相应成为社会制度”“社会互动——在不同制度内、制度之间以及社会整体中越来越多地通过媒介得以实现”,[2]“媒介化”被视为一个涵盖政治行动者、媒介内容、机构权力和信息来源的以过程为导向的多维概念。[3]就“治理”而言,其内涵首先来自与“统治”的差别。在政治学中,治理的主体多元、权威性质可以强制但注重协商、治理来源包括法律和非国家强制的契约、权力运行向度可以自上而下但更多平行运行、作用范围以更广的公共领域为界。[4]总体上,“治理”是“‘政府组织和(或)民间组织在一个既定范围内运用公共权威管理社会政治事务,维护社会公共秩序,满足公众需要的管理活动和过程,其理想目标是实现善治,即实现公共利益的最大化”,[5]“治理”概念强调善治目标和过程视角。

作为“媒介化”与“治理”的交叉概念,“媒介化治理”关注媒介制度是否影响以及如何影响治理过程。在已有文献中,媒介化治理研究呈现出鲜明的跨学科、多学科特征。公共管理学(包括行政管理学)、传播学、行为科学和社会学等都描述过媒介制度如何渗透政治领域,兼有实证取向的经验研究和思辨取向的理论研究,大致可分为三种不同的研究面向:

一是在宏观层面考察媒介化对治理过程的影响,关注“特定形态的政治活动和运作过程”[6]如何依赖媒介,而且部分遵循嵌入制度的媒介逻辑展开。如Meyer以新闻媒体与欧洲一体化的关系探讨为出发点,以欧盟为例分析了政治制度在何种程度上可以适应新闻媒体的逻辑。[7]二是在中观层面考察媒介化治理過程中的多元主体及其互动关系,关注作为政治行动者的媒介如何与包括政府、组织(企业组织/社会组织)和公众在内的多元主体进行互动。如Erik Hans等通过Q-Sort方法着力辨析公共管理者与媒介之间的关系类型,分析揭示了媒介关注的三种不同管理者角色(适应者、优秀的沟通者与宿命论者)。[8]三是在微观层面考察媒介化治理过程中不同个案的行动实践与影响因素,关注媒介化引发的新型治理问题。如Lukasz Szulc关注社交媒体平台邀请用户创建个人资料的实践,指出在个人档案的制作上,平台鼓励某些特定的方式而阻止其他自我表现方式,将触发用户自我身份的再确认问题。[9]三者在概念形成和推进程度上层层递进又交织互融,在关系上互构互塑又深度互嵌,多点视角为媒介化治理画像。

如前所述,媒介化治理的内涵与外延均出现了多维扩展的态势。其治理主体从单一政府转向政府与多元主体协同合作,其依赖媒介从机构媒体转向扩大化的机构媒体与个人媒体(自媒体)并存,其治理领域从传统的政策制定扩展为政策制定、公共问责、民主参与、社会变革和日常生活等,其地区经验从以西方国家为标杆转向中国独特路径的呈现,[10]最终使得媒介化治理成为善治目标下多元治理主体运用各种媒介广泛、深度参与的公共治理。

借鉴尼克·库尔德利强调媒介化要想取得长足发展就必须“设立自己的出发点,讨论社会行动与社会空间问题”的观点,[11]本研究认为,有必要在媒介化治理概念的基础上,从空间、时间两个向度出发,考察移动互联网时代中国媒介化治理的特点、差异和路径,以助于我们更好地理解和剖析这一特定时空的媒介化治理议题。

二、比较视野下特定时空维度的媒介化治理

第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年6月,我国网民规模达10.51亿,互联网普及率达74.4%。在高速通信、移动互联和智能终端支撑下的高度媒介化时代,十亿网民通过互联网获取信息、交流观点、连接行动,形塑了特定时空的议题指向。从前述媒介化治理在不同国家或地区的实践来看,媒介制度、社会基础和技术阶段共同构成了媒介化治理的核心影响要素。进一步而言,即媒介化治理的特定空间向度和時间向度构造了差异化的表现与特征——相对恒定的地理范围限定了在地化的经验空间,形塑了媒介化治理的媒介制度和社会基础;而相对变动的时间分期则意味着迭代中的技术阶段,形塑了媒介化治理的结构特征与治理路径。

1. 特定空间维度的体制差异:中国特色的媒介化治理

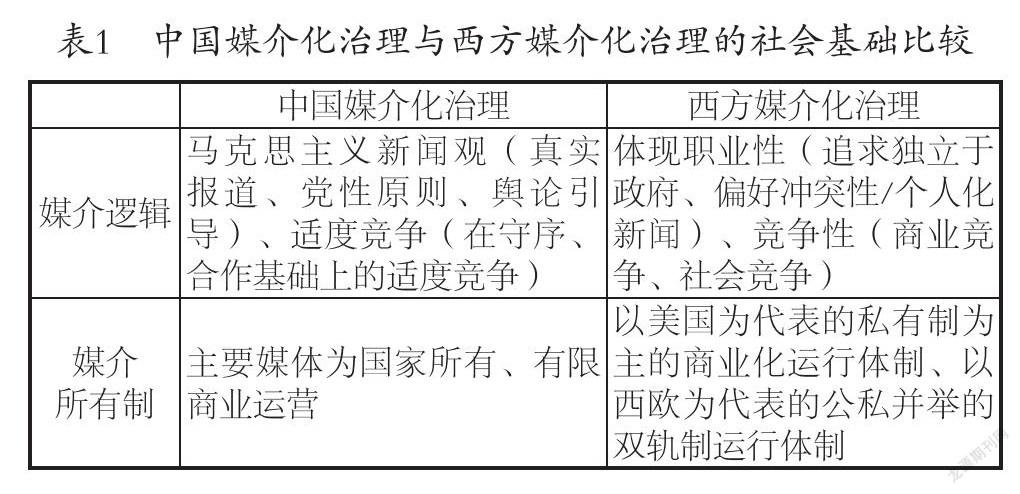

(1)建基于媒介制度的差异。媒介化治理并非平地起高楼,而是扎根于特定的社会之中。由于国情差异明显,媒介化治理的核心要素——彼此的媒介制度差异甚大,体现在具体媒介制度中即我国主要媒体为国家所有,坚持马克思主义新闻观(真实报道、党性原则、舆论引导),高度重视媒体的意识形态属性,坚持舆论引导和舆论监督并重,媒介之间是在守序、合作基础上的适度竞争。而在以欧美为代表的西方国家,其主要媒体或为资本控制(如以美国为代表的商业媒体制度),或为社会公营(如以英国BBC为代表的公营媒体制度),媒体基本独立于政府,追求新闻的职业性(独立于政府、偏好冲突性/负面性/个人化新闻),形成高度竞争(商业竞争、社会竞争)(见表1)。

(2)表现为治理方式的差异。尽管两者的治理目标和治理对象均为善治和公共事务,但两相比较,在治理主体维度,中国媒介化治理主体多元,并已形成党委领导、政府主导、社会协同、公众参与的有机体系,而以欧美为代表的西方媒介化治理主体虽然多元,但政府、媒体、企业组织、社会组织相对独立,关系松散;在治理机制维度,中国媒介化治理是在服务国家顶层设计的基础上凸显媒介逻辑,即媒介化治理作为中国推进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分而存在,服务国家治理效能建设,在此基础上凸显新闻职业性,注重社会效益,形成适度竞争,但西方媒介化治理并无顶层设计规划,政治逻辑和媒介逻辑两者相互角力,在当下的媒介化社会中媒介逻辑凸显,政治人物必须借助媒介建构形象、争夺选民、推销政策等;在治理层次维度,中国媒介化治理因为具有顶层设计,而具有宏观层面体制建设、中观层面机制协调和微观层面事件介入的全覆盖特征,而西方媒介化治理以微观层次的议程设置和政治营销为主,依赖政治人物和媒体人物的个人特质彼此互动,以政府和媒体之间的机制性协调为辅(见表2)。

2. 特定时间维度的技术转向:移动互联网时代以来的媒介化治理

除空间维度的比较外,历时维度的媒介技术转向作为重要的参考系,为不同时期的中国媒介化治理提供了重要的阶段区分和架构特征。以年代为界,方兴东等将全球互联网发展史划分为七个阶段(见下页表3)。其中的第六阶段即21世纪10年代的移动互联阶段,以“互联网改变生活,政治改变互联网”为突出特征,[12]强调开始进入技术创新、商业创新和制度创新三种力量相互博弈和相互制衡的新态势。一方面,美国FAANG和中国BAT等超级平台强力崛起;另一方面,以美国政府为首的政府力量开始强势介入互联网领域,引发国际关系和国际秩序的重大变化,极大地影响了互联网产业的发展格局。也正是在这一时期,媒介技术转向所触发的中国媒介化治理多层次变革图景开始显现,由此进一步廓清了本研究的时间向度边界——即由4G(第四代移动通信系统)开启、自21世纪10年代以来的移动互联网时代。

以互联网发展的移动互联阶段作为时间维度的转变节点,其原因在于:这一阶段前后的重要特征变化引发了媒介化治理在治理内容和行为主体方面的重要变化。即通信基础由Web2.0时代的2G、3G转换至成熟的4G和全面建设中的5G,推动了治理内容由原先的以文字或图片为主、音视频为辅向音视频普及化、信号高清化转变;网民普及率由Web2.0时代的4%~25%迅速增加到25%~50%,推动了行为主体的结构特征由原先的部分社会协同、公众参与向深度社会协同与公众参与转变;社会变革从弱联结向强联结转变到实现强联结、迈向超联结,推动了行为主体的连接方式由初步的人—人互联向深度的人—人互联和快速发展的人—物互联转变;代表性应用从社交媒体为主发展到大量多功能APP上线和正在发展中的AI治理,推动了行为主体的动员能力由简单的个人、小规模群体的通信、办公、社交向巨量人群的协同通信、办公与社交转变(见下页表4)。具体包括以下几方面。

(1)治理内容的形态变化:短视频普及化与视频内容高清化。由于4G技术与3G技术相比,“具有更高的传输速率,能够实现高速数据、高清视频的传输”,[13]而5G作为“4G之后的延伸”,则具有更高的速率、更低的时延和支持高速移动等特点,此种通信基础推动了移动互联时代的网络内容从早期的文字、图片、少量音视频向常态音视频和高清/超高清音视频的转化。

当巨量的媒介内容从二维时代的文图快速转变为三维时代的短视频和移动直播时,表现出典型的视听转向特征,其正面意义在于突破了物理距离和物质身体的限制,达成更具社会临场感的即时交流,其负面影响在很大程度上也源于这种即时的、全感官刺激的沉浸式体验。麦克卢汉著名的“媒介即人的延伸”论断的后半句即:延伸意味着截除。高清视频化的信息内容是声音、画面、文字、图像和各种网络迷因的拼贴,其中的典型代表——移动直播更是以一种快节奏的信息流呈现此种拼贴。与图文时代的信息环境相比,高清视频信息内容巨量,在数量级别上容易导致信息过载和大量冗余;在呈现方式上容易导致感官占领和反思缺失,沉浸式的声音、画面或者两者的高度结合都在极大地挤占个体的注意力资源,包围了个体的情绪体验,激发出更多无意识或下意识的情感表达,延伸出视频观看时的即刻共鸣乃至情感外溢。

(2)行为主体的结构特征:社会协同与公众参与的深度化。治理过程的多元主体参与,是媒介化治理不同于以往治理方式的重要特征。在社会的媒介化语境中理解媒介,其指向“不是媒介文本与生产结构,而是人们的媒介实践”。[14]移动互联网阶段之前的媒介化治理,虽然党委领导、政府主导不变,但社会协同(包含媒体、企业组织、社会组织)和公众参与(包含所有公民)依然部分、有限,只有当移动互联网阶段网民普及率迅速提高时,大量媒体以外的企业组织、社会组织和大量精英个体以外的公民个人才能参与到库尔德利所说的媒介实践中,成为媒介化治理的参与主体。表现在舆论场领域,即大量主流媒体以外的个人媒体(公众参与)与机构媒体(企业组织、社会组织)产生,让等级分明、数量有限的主体结构迅速转变成扁平化、数量无限的主体结构。

延续3G时代网络社交媒体的发展,4G開启的移动互联网技术提供并强化了个体、组织参与治理的可供性,理论上只要接入互联网络、拥有智能终端,公众中每个个体可参与、社会中每个组织可参与,这深度促进了非精英公民个体、非媒体社会组织与党委、政府和主流媒体之间的对话、协商与共同行动,将宏观层面的媒体变革真正延展到了社会网络终端的日常生活。

(3)行为主体的连接方式:深度建立的人—人互联与快速发展的人—物互联。同样,由4G开启的移动互联网技术支撑了高速率、低时延、高速移动的个人媒介移动使用,促成了之前初步的人—人互联向深度的人—人互联和快速发展的人—物互联转变,形成了社会联结的强化和超强化:智能终端(手机、平板电脑等)便于携带,紧密连接身体,将每个个体转变为理论上随时随地、“永不掉线”的移动互联网络节点,而系列可穿戴设备(智能手环、智能手表、智能耳机、智能眼镜等) 作为人体的延伸,扩展了人体功能,智能家居(如智能音箱、智能家电、智能灯具等)、智能办公(如智能打印机等)作为场景的延伸,扩展了人—物连接。在成熟的4G和建设中的5G网络中,作为媒介的各类智能终端可以动态聚合人与人、人与物、物与物。更进一步而言,移动互联阶段开启的深度联结不仅意味着智能终端在物理距离上的可移动、由技术中介的关系网络在形态上的可伸缩,还表现为关系网络和资源类型的随时可穿越、可转化,如在2021年7月的河南暴雨事件中,粉丝借助日常用于“打榜”的微博超话社区实现救援信息的有序和高效集散、广泛传播,实现援助行动在线上与线下的延伸、联动,以及由民间自组织为主过渡到官方力量全面接管等。

移动互联的行动网络从多个层面影响治理实践,由此缔造的媒介化社会网络连接形式,指向了多重媒介环境、同一主题导向的多种传播行为[15]的复合形式和并置过程。结合前述中国媒介化特定空间维度的制度差异,其所具有的宏观层面体制建设、中观层面机制协调和微观层面事件介入的全覆盖特征,将在一定程度上强化和扩大移动互联的行动网络效应,达成更广泛的行动者互联和更高效的社会行动。

(4)行为主体的动员能力:巨量人群的高频多维社会互动。同样,由4G开启的移动互联网技术支撑了众多代表性APP的快速应用,推动了行为主体的动员能力由简单个人、小规模群体的社会互动向巨量人群的社会互动转变。移动互联时代以来,中国相继出现了微信APP、知乎APP、快手APP、B站APP、抖音APP、微博超话APP等爆款应用程序。众多应用程序以丰富多样的技术赋能聚集起以亿为单位的巨量人群,不断强化行为主体的动员能力,如知乎、B站、抖音、快手、微博超话等大型互联网兴趣社区不同的技术架构、算法规则、交互设计和内容取向造就了不同的动员能力,推动了不同面向的个体用户赋能:如抖音等短视频社交软件一方面不断降低原先视频制作的专业门槛,让普通用户可以简易操作、快速完成视频内容创造,并且以大量轻松上手的音乐背景、视频特效为个体视频制作赋能;另一方面,抖音软件通过自身平台的智能分发,为个体用户“匹配”同一标签的其他个体用户,或通过推荐机制让个体用户获得大量曝光机会、吸引巨量粉丝,在“视觉为王”的时代激发了众多普通个体以视觉表达获得文化资本、形成社交资本、转化经济资本的能力,以“趣缘”连接起平台其他个体的观看与参与。

更重要的是,这些丰富多样的代表性APP不仅为个体赋能,也正在形成新的区隔或圈层。其影响一是以“趣缘”为连接,产生大量网络群集,如知乎把特定知识人群连接在一起,超话让不同粉丝群体“圈地自萌”,B站则以文化认同广泛联结“Z世代”(“95后”“00后”为主)。二是随着社会媒介化的加深,上述技术赋能引发的媒介使用能力分野甚至造成了某种程度的社会排斥,如用网易云而不是酷狗听音乐、用抖音而不是快手发视频,不同APP用户之间的鄙视链实质构成了布尔迪厄意义上的品位区分,基于不同媒介使用能力的社会区隔正在形成。由此而言,我们的确已进入“被媒介浸透的社会”。[16]

三、特定时空中的突发事件与媒介化治理

在沿时空向度考察了媒介化治理在不同媒介制度、社会基础和技术阶段下的表现形式和特征后,研究还需要回答移动互联网时代中国媒介化治理的现实问题、治理路径与媒介实现。媒介化治理既然是基于媒介、通过媒介的全过程治理,就必须回到治理状态的定位和媒介功能的起点来探究问题。

1. 治理状态的转化:常态情形下的服务型治理与突发情形下的应急化治理

根据治理内容的侧重点和优先级变化,可将媒介化治理分为日常情形下的服务型治理和特殊情形下的应急化治理。就前者而言,它与我国在21世纪初提出的人民满意的服务型政府建设同向发力,具体包括数字中国建设、一码通行推广、一趟不用跑和最多跑一趟电子政务办事清单等,在常态管理中以媒介制度、媒介技术和媒介实践的不断互动来创新行政服务,成为国家治理现代化进程的重要助推力;后者则指涉特殊情形下的应急管理或应急治理,即在“突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件”[17]中进行的治理。突发事件按照社会危害程度、影响范围等分为特别重大、重大、较大和一般四级,国家整体“建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制”。

事实上,在媒介化治理中,治理主体既可以从常态管理中完善应急准备,提高突发情形中的体制应对能力,也可以从应急管理中倒逼日常管理,以降低突发事件的发生概率与可能危害。作为国家治理体系的一体双翼,国家常态管理体制与应急管理体制形成并行发展、协调运行和共同推进的关系,在不断调试中强化自身对百年未有之大变局的适应能力。

2. 治理路径的探索:突发事件中的内容、情绪、舆论与动员治理

在经典研究中,媒介通常具备信息发布、情绪疏导、舆论引导和社会动员四项基本功能。基于前文对不同时空中的媒介化治理所作的分别考察,研究将在媒介制度、社会基础和技术转向的融合背景下,以重大突发事件为衡量尺度,以媒介基本功能为出发点,讨论移动互联时代的媒介特征、突发事件中的可能风险、中国语境下的治理路径与媒介实现(见表5)。

(1)内容治理:放大权威信息,挤压谣言空间。与之前的技术阶段相比,移动互联阶段以近乎人手一机的智能终端和无限可能的个性化应用形成了个人用户的信息生产、发布与接收,后者构成该阶段媒介的底层特征。个人化的信息生产、发布与接收意味着事实陈述主体的个人视角与片段化的文字、图片、音视频形态相结合,带来了突发公共事件中的可能风险——平台媒体中不同来源的巨量信息井喷且真假难辨。究其原因,在于追求不间断刷新、倾向碎片化表达的移动互联网平台并不预留足以承载事实核查和呈现完整真相的时间与空间,正如微博发言无须博客文章的长篇论证,其间充斥的片段信息往往形成令人迷惑的事实碎片,而非完整的事实拼图。

以此为靶向内容的媒介化治理,需要着力放大权威信息和挤压谣言空间。在媒介实现路径上,可采取主流媒体发布官方信息、平台媒体跟进转发扩散的方式。在危机爆发之初(如突发空难等),主流媒体迅速发布核查过的事实信息,如果事实尚不清晰,则按照通常规则,由事件相关部门通过主流媒体第一时间表达调查态度、展开调查处理、通报调查结果、回应民众关切,有多少事实说多少话,随后采取平台媒体跟进转发扩散的方式,优化平台算法,强化谣言过滤,推高主流权威信息的网络聚集量,让权威信息在平台媒体(如今日头条、抖音、快手等)流量中占据先机,进而引发用户关注、形成有强大影响力的优势传播。

(2)情绪治理:重视情绪疏导,形成情感共鸣。以情绪表达为显著特征的移动社交媒体,其情绪传递功能在高清图片和高清音视频的包围渲染下,正面临着更为强烈的感官冲击,由此引发内容视听转向下的身体转向——个人用户的身体易被即刻触发无意识或下意识情绪反应,并通过人—机耦合界面形成情绪即刻输出装置,再通过多节点、多层次互动形成网状传播扩散。如2021年7月河南暴雨事件中,“连微博会员都没开通”却为河南低调捐赠5 000万元物资的鸿星尔克运动服饰公司,继“鸿星尔克微博评论好心酸”相关话题持续登上热搜之后,其直播间的观看人数从几千飙升至201万,粉丝量骤增至781.5万,当晚销售额破2 100万,增长超52倍;直播间主播和公司总裁劝说网友理性消费,却继而引发了网友“我们就是要野性消费”的“热门梗”。网友支持良心国货的热情和想法可以立刻通过微博发布评论、跟进转载,把鸿星尔克“送上热搜”,也可以通过进入直播间互动和下单,完成从“送上热搜”向“買空鸿星尔克”的实际行动转化。这种即刻的情绪向行为转换现象,在抖音、快手等平台中表现得更为彻底,对“老铁”及其发布内容的好恶喜怒可以马上通过转赞评“一键三连”支持,或是通过“踩”和留言进行宣泄怒骂。

以此为靶向目标的媒介化治理,需要重视情绪疏导,形成情感共鸣。承认移动互联技术下媒介形塑的网络情绪聚集、情绪传染或情绪模仿等现实,抛弃贬低感性、独尊理性的传统认知,沿着情绪疏导的方向持续发力,注重对负面情绪的适当纾解和对正面情绪的积极鼓励。在媒介实现路径上,可采取主流媒体呼应共性情感、平台媒体疏导个性表达的方式。一方面,主流媒体沉降身段,以常识理解突发事件中的公众感情,尊重公众面对突发事件中死亡、灾害的恐惧、担忧和悲伤,在共性的情感体验中与受众相互呼应,但又秉持着职业操守,以媒体建设性的力量投入突发事件的救灾减灾工作中;另一方面,平台媒体则承担起适度的“树洞”倾吐功能,借助不同于主流媒体的媒介接近性形成一定的表达平台,如可参考微博超话管理模式,在重大突发事件中,开辟以“疏”为主的用户情感表达“自留地”,并以权威信息发布“导”向事实真相,承担突发事件中社会压力、共性情绪的“减压阀”和“晴雨表”,在法律的底线之上,合力推进情绪的疏导治理。

(3)舆论引导:呼应共性情感,聚焦理性共识。个人化的信息生产、发布与接收意味着观点表达主体的个人视角,与片段化的文字、图片、音视频形态相结合,带来了突发公共事件中的另一种风险可能——平台媒体中观点来源巨量、观点差异明显和极端观点出现。究其原因,依然在于平台媒体的参与主体巨量、“块茎结构”制约与观点表达直接。

以此为靶向目标的媒介化治理,需要呼应共性情感、聚焦理性共识。在媒介实现路径上,主流媒体可在前述呼应共性情感的基础上,聚焦不同层面的理性共识——在突发事件特别是重大突发事件中聚焦挽救生命、减少损失、避免次生灾害和减少未来灾害等核心价值进行舆论引导,并立足主流媒体的权威定位,针对重大突发事件事前、事中和事后的风险识别、风险评估和风险控制,开展精准的舆论监督。面对部分复杂危机,主流媒体不一定等到事实调查全部水落石出,而是需要以共情心来迅速判断该危机可能触发的社会群体共性情绪,以避免负面共性情绪可能引发的舆论浪潮或集体行动。如突发空难中,即使事故原因还在调查中,但在价值判断层面,主流媒体应坚持尊重逝者、理解逝者家属、避免二次伤害的基本共识,与广大公众共情,再坚持以专业、硬核的事实信息,追踪事故原因的后续调查。

(4)社会动员:促进社会参与,形成有序动员。与传统意义上的社会网络动员不同,伴随着移动互联阶段人—人、人—物、物—物联结网络的深层递进,个体化信息生产、发布与接收被强联结网络甚至超联结网络构造为行动反应更为敏捷、资源跨度更为广泛、动员对象可以匿名化参与的张力网络。移动互联时代的社会动员及其网络型构,是穿越线上/线下、打通虚拟/现实的超联结,如河南暴雨事件中历经250多万次浏览、2万多次在线编辑的腾讯文档《待救援人员信息》展现了在线分布式协作的社会动员潜力,而山西暴雨事件中对前者的成功复制则使媒介化治理有望在强联结甚至超联结网络中更为快速地聚集起更为广泛、更为多元的社会资源。

以此为靶向目标的媒介化治理,需要促进社会参与,形成有序动员,增进政府之外的企业组织、社会组织、公众个体集结各类人力、物力、财力资源,有序、高效地参与到突发事件的减灾救灾工作中。在媒介实现路径上,依照常态情形与突发情形的差异,常态情形下应以政府为主导进行容纳主流媒体和平台媒体的应急合作网络建设,确立突发危机中应急动员机制的媒体分工与工作流程,并在突发情形下由主流媒体、平台媒体按照应急预案引导各自用户进行高效、有序的社会动员,以媒体连接政府之外的企业、社会组织或公众个体,或是参与疏散、撤离、安置危机中遇到危险的公众,或是聚集起人、财、物、信息等各种微资源,以分布式协作的方式,形成更为立体丰富的媒介系统功能运作与叠加效应。

综上而言,在向现代化迈进的国家治理体系和治理能力建设中,媒介化治理与媒介化治理能力已成为不可或缺的组成部分。在高速通信、移动互联和智能终端支撑下的高度媒介化时代,国家治理体系中的媒介化治理是基于制度、技术与日常生活变革所引发的治理主体、过程和方式为媒介逻辑所渗透和制约的综合治理,拥有从顶层的体制设计到基层的全域治理等全覆盖特征,它在空间向度上为中国的媒介制度和社会基础所限定,在时间向度上为21世纪10年代兴起的移动互联技术所锚定。当下中国的媒介化治理,拥有独特的制度优势和5G技术优势,但也面临着错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务挑战,需要我们更好地以扎根本土的意识面向治理实践,以开放包容的心态接纳技术转变,在社会基础、媒介制度和技术转向的融合思考中回应具有特定时空向度的中国媒介化治理问题。

参考文献:

[1] Kroz F. Mediatization: A Concept with which to Grasp Media & Societal Change[M]//Lundby K. Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang, 2009: 24.

[2] 施蒂格·夏瓦. 文化与社会的媒介化[M]. 刘君,等,译. 上海:复旦大学出版社,2018:21.

[3] Str?mb?ck Jesper. Four phases of mediatization: An analysis of the mediatization of politics[J]. International Journal of Press-Politics, 2008, 13(3): 228-246.

[4] 俞可平. 全球治理引论[J]. 马克思主义与现实,2002(1):22-25.

[5] 俞可平. 中国的治理改革(1978—2018)[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版),2018(3):48-59.

[6] Mazzoleni G, Schulz W. "Mediatization" of Politics: A Challenge for Democracy?[J]. Political Communication, 1999, 16(3): 247-261.

[7] Meyer Christoph O. Does European Union politics become mediatized? The case of the European Commission[J]. Journal of European Public Policy, 2009, 16(7): 1047-1064.

[8] Klijn Erik Hans, Twist Mark, Van der Steen Martijn, et al. Public Managers, Media Influence, and Governance: Three Research Traditions Empirically Explored[J]. Administration & Society, 2016, 48(9): 1036-1058.

[9] Szulc Lukasz. Profiles, Identities, Data: Making Abundant and Anchored Selves in a Platform Society[J]. Communication Theory, 2019, 29(3): 257-276.

[10] 閆文捷,潘忠党,吴红雨. 媒介化治理——电视问政个案的比较分析[J]. 新闻与传播研究,2020(11):37-56,126-127.

[11] Couldry N. Mediatization and future of the field theory[M]//Lundby K. Mediatization of Communication.Berlin, GER: De Gruyter, 2014: 227-228.

[12] 方兴东,钟祥铭,彭筱军. 全球互联网50年:发展阶段与演进逻辑[J]. 新闻记者,2019(7):7.

[13] 邵汝峰,及志伟. 现代通信概论[M]. 北京:中国铁道出版社,2019:176.

[14] Couldry N. Theorising Media AS Practice[J]. Socail Semiotics, 2004, 14(2): 1-29.

[15] Hepp A, Hasebrink U. Human interaction and communicative figurations: The transfomation of mediatized cultures and societies[M]//Lundby K. Mediatization of Communication. Berlin, GER:De Gruyter, 2014: 258.

[16] Hepp A, et al. Mediatization-Empirical perspectives:An introduction to a special issue[J]. Communications, 2010,35(3): 223-228.

[17] 中華人民共和国突发事件应对法[EB/OL].[2007-08-30].中国政府网,http://www.gov.cn/flfg/2007-08/30/content_732593.htm.

The Emergencies and the Mediatization of Governance in the Mobile Internet Era: A Comparative Perspective

ZHANG Mei(School of Communication, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China)

Abstract: Mediatization of governance is a kind of public governance in which multiple governance subjects use various media extensively and deeply to participate, meeting the goal of good governance. At present, China's mediatization of governance is limited by China's media system and social foundation in spatial dimension. It forms an organic system of the CPC committee leadership, government dominance, social collaboration and public participation in the governance subject dimension, and emphasizes media logic in the top-level design of serving the modernization of the national governance system in the governance mechanism dimension. At the governance level, it has the characteristics of full coverage of institutional construction at the macro level, mechanism coordination at the middle level and event intervention at the micro level. In the time dimension, it is anchored at the mobile Internet technology emerging in the 21st century. It has the characteristics of the new stage of media, such as the main structure of personal orientation, the mobile Internet action network, the information content of high-definition video and the technical empowerment from various applications. China's mediatization of governance with specific time and space limits needs to realize the parallel development of service-oriented governance in normal situations and emergency-oriented governance in emergencies, and realize the whole-system governance based on the basic functions of media to deal with possible risks in the governance path, that is, strengthening authoritative information, attaching importance to emotional guidance and focusing on rational consensus and promote orderly mobilization.

Key words: mobile Internet era; emergencyevent; mediatization of governance