脂肪细胞外基质凝胶(SVF-gel)促进增生性瘢痕重塑的临床研究

朱萌莹,陈龙金,张明军,李永林

(郑州市第一人民医院整形外科,河南郑州,475000)

瘢痕是人体创伤修复过程中的一种自然产物。增生性瘢痕是指创伤修复过程中反应过度的产物,不但影响外观,甚至还有可能因为挛缩而引起功能障碍[1,2]。临床上目前多采用手术切除,皮质类固醇、抗代谢药、免疫抑制剂,放射、激光治疗以及冷冻、加压疗法,硅胶凝胶膜外贴等方法进行综合治疗。但上述治疗均不能有效消除瘢痕组织过度形成,不能再生健康的真皮组织。脂肪细胞外基质凝胶(Matrix vascular fraction gel,SVF-gel ),无须引入胶原酶,通过简单的物理提取过程,就可获得富含高浓度、具有功能性血管基质成分(Matrix vascular fraction,SVF)的产物,且能够通过细针在瘢痕内注射[3]。在动物实验和小样本的临床研究中[2,4],SVF-gel 展示出诱导增生性瘢痕重塑的能力,并且成功在瘢痕内形成新生脂肪组织,重建正常软组织结构。笔者团队选择了小面积增生性瘢痕的病例,局部注射SVF-gel 治疗,结合图像资料以及瘢痕评价量表,探讨SVF-gel 治疗增生性瘢痕的疗效,为其在临床瘢痕治疗中的应用提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象

2019年6月~2022年5月于郑州市第一人民医院整形外科门诊就诊的12例同意接受SVF-gel 治疗的面部增生性瘢痕患者。纳入标准:瘢痕形成时间为6-12个月,且自愿接受SVF-gel 局部注射治疗。排除标准:既往有严重心、肝、肾、肺等重要器官及凝血功能障碍性疾病史者,失访或随访资料不完全者。

1.2 手术方法

1.2.1 SVF-gel 的制备

以常规脂肪抽吸术从增生性瘢痕患者下腹部获取脂肪。按术前的标记区域,注射肿胀麻醉液(500ml 生理盐水利多卡因20ml肾上腺素生理盐水1ml),等待10min左右,待肿胀液起效后,使用直径为3mm的多侧孔吸脂针连接20ml 注射器多隧道、多平面、手动低负压抽吸脂肪及肿胀液混合物。将收集的脂肪组织混合物以1200g离心力离心3分钟,保留中层脂肪组织(Coleman 脂肪),丢弃下层液体部分,收集最上层的油脂层并保存备用。采用鲁峰等人[3]提出的机械方法提取SVF-gel,首先将Coleman 脂肪置入两个10ml注射器中,用内径为2.4mm 转换连接器,以每秒钟10ml的速度,连续来回推注1分钟,达到以机械方式乳糜化脂肪的目的。推注后,脂肪变成乳糜状,再使用含200目滤网的过滤器,过滤以去除粗大的结缔组织。接下来,将收集的油脂加入乳糜脂肪组织中,在注射器之间(以三通管连接)往复移动3~5次轻轻混合,直到在混合物内观察到有絮凝物出现。将处理后的乳糜脂肪再次以2000g离心力离心3分钟,弃去下层少量的肿胀液以及上层大量的黄色透明油脂,油层下的黏性凝胶样物质即脂肪细胞外基质凝胶,每10ml自体脂肪经处理后最终可获得约1ml SVF-gel 。

1.2.2 SVF-gel 的注射

瘢痕组织处给予局部浸润麻醉(1:20万肾上腺素利多卡因溶液),1mL注射器27G 针头从瘢痕边缘进针,于瘢痕下浅层及皮下连续多隧道注射SVF-gel,视瘢痕厚度注射0.1~0.5mL/cm2,至局部瘢痕颜色稍发白为止,按压数分钟以止血。本研究中单次SVF-gel注射量在0.5~7ml 之间,平均0.63ml 。

1.3 术后评估

通过电话和门诊随访,分别在术前、治疗后6个月时拍摄瘢痕区域照片,此外,治疗前及治疗结束后,使用患者和观察者瘢痕评价量表(patient and observer scar assessment scale,POSAS)[1]评估瘢痕情况,同时进行患者满意度调查,评价整体治疗效果。其中,POSAS 系统,包括患者瘢痕评分量表(patient scar assessment scale,PSAS)和观察者瘢痕评分量表(observer scar assessment scale,OSAS)。量表信息均采用问卷调查的形式获得,POSAS分值范围为1~10分,分值越高说明瘢痕情况越严重。患者满意度分值范围为0~5分,5分最佳,0分最差,所有数据均利用SPPSS 软件进行统计学分析。

2 结果

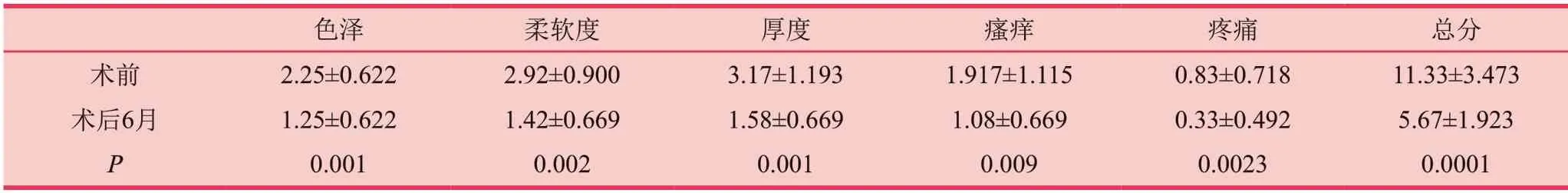

术后6个月,12例患者SVF-gel 注射区域的瘢痕质地均较术前有明显改善,未出现手术并发症,瘢痕质地均逐渐趋近于正常皮肤,POSAS 瘢痕评分在色泽、柔韧度、厚度,瘙痒程度等方面评分及总分均明显低于术前,差异有统计学意义(P<0.01)见表,12例患者治疗满意度平均分4.5分。

病例1:女,25岁,鼻尖部外伤后增生性瘢痕2年余,瘢痕面积约2.0cm×0.8cm,已行两次二氧化碳点阵激光治疗,自觉效果欠佳,治疗前PSAS评分5分,0SAS 评分8分;行局部SVF-gel 注射填充1次,总共填充量约0.9ml,治疗后6个月,鼻尖部瘢痕明显变薄,质地较术前柔软,PSAS评分2分,0SAS评分3分,患者满意度评5分。

病例2:男,35岁,右侧下颌缘处外伤性增生性瘢痕1年余,瘢痕面积约6.0cm×1.6cm,已行二氧化碳点阵激光治疗1次,离子束激光治疗1次,治疗前PSAS 评分12分,0SAS评分13分,行局部SVF-gel 移植2次,两次间隔3个月,单次填充量约5ml,治疗后6个月,下颌缘处瘢痕明显变薄,血管密度明显降低,质地较前柔软。PSAS评分6分,0SAS评分7分,患者满意度评5分。

表1 本组12 例患者术前、术后6 个月PSAS 瘢痕评分

表2 本组12 例患者术前、术后6 个月OSAS 瘢痕评分

图1 女,25岁,鼻尖部外伤后增生性瘢痕2年余

图2 男,35岁,右侧下颌缘处外伤性增生性瘢痕1年余

3 讨论

增生性瘢痕的治疗仍然是现代医学的一大挑战。近年来,国内外有大量研究报道了脂肪移植对增生性瘢痕治疗的有效性[5-7]。再生医学是一个新兴的快速发展的领域,由脂肪衍生的产品,如大颗粒脂肪(Macrofat )、小颗粒脂肪(Microfat )、血管基质成分(SVF )等,具有良好的再生特性,能够改善瘢痕质地、弹性,软化瘢痕[2]。但传统的颗粒脂肪不能通过细针注射,无法在瘢痕内进行精确注射,而传统方法提取SVF 或脂肪来源干细胞(Adipose derived stem cells,ADSCs),需要使用胶原酶的消化,外源性胶原酶的引入增加了致敏等生物污染的风险。同时消化及培养细胞的过程耗时长,亦有外源性污染发生的可能,复杂的细胞培养需要专业的设备及人员,临床应用难以普及。最重要的是在消化分离的过程中,起细胞保护作用的细胞外基质(Extracellular matrix,ECM )被破坏,活性细胞大多呈游离状态,移植后很容易收到受体内巨噬细胞等免疫细胞的攻击和吞噬,难以长时间发挥作用[8-9]。

2017年南方医科大学鲁峰教授团队[3]提出的SVFgel 是一种全新的脂肪浓缩产物,是通过纯物理的方法将脂肪抽吸物中的绝大部分油脂和肿胀液去除,只留下ECM和SVF,它富集了ADSCs、血管内皮细胞(endothelial cells,ECs )和ECM,既不引入外源性生物蛋白又保留了干细胞的细胞微环境,并且颗粒细小,能够顺利通过27G 针头进行注射。其内富含的大量高浓度的血管活性物质及干细胞成分被认为是可提高皮肤细胞的生物活性,并可在瘢痕组织中发挥其生物效应,成为改善患者瘢痕皮肤质地的重要机制之一。

增生性瘢痕组织质硬,组织密度较高,在其内进行大颗粒脂肪填充,存在吸收率较高、注射次数多等缺点,加之瘢痕组织移植床血供差,脂肪存活率更低。SVF-gel 中无完整的脂肪细胞,通常10ml的颗粒脂肪可以提取1ml 的脂肪胶。与大颗粒脂肪相比,其内富含的各种细胞组分存活率更高。SVF-gel 内包含大量的具有修复功能的细胞以及细胞因子混合物形成的细胞群,这些细胞成分发挥局部旁分泌作用以诱导新血管形成和免疫调节,促进瘢痕重塑,改善瘢痕质量并增加皮下脂肪层。且SVF-gel 中的ADSCs远远高于未处理过的脂肪抽吸物,高浓度ADSCs与瘢痕重塑阶段的抗纤维化作用有着密不可分的关系,可改善瘢痕内部无序排列的胶原纤维和增生的结缔组织,进而起到抑制瘢痕增生的作用,而SVF-gel 中所包含的ECM 又为ADSCs 的存活提供良好的微环境[9-10]。在临床治疗过程中,明显可以观察到,经过多次SVF-gel的局部注射,瘢痕质地变软,厚度变薄,瘙痒症状明显改善,色泽也更加趋近于正常皮肤。

笔者选用SVF-gel 瘢痕内及瘢痕下注射修复12例面部增生性瘢痕的患者,治疗后6个月,瘢痕质发生明显改善,经POSAS 评分,注射部位瘢痕的色泽、瘙痒、柔软性、厚度评分及总分均较治疗前明显降低,有较好的临床疗效,患者满意度平均分4.5分,满意度高。

因SVF-gel 中无完整的脂肪细胞,10ml的颗粒脂肪只能提取1ml 的凝胶组织,因此SVF-gel 的制备需要大量的脂肪组织,尤其适用于面部、关节等相对小范围的增生性瘢痕的局部注射,对于凹陷性瘢痕还可起到一定程度的填充作用,本文中多选用面部小面积的瘢痕内注射,同时以尽量降低治疗所带来的供区损伤。另外因增生性瘢痕质地较硬,其局部注射最佳层次、最适注射量等问题还进一步临床验证。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明:朱萌莹负责试验操作、论文撰写、论文修改;陈龙金负责数据整理、统计分析;张明军负责论文修改、经费支持;李永林指导、对文章的知识性内容作批评性审阅。