“宏观经济学”课程思政体系的构建研究

蒲应燕,郑春慧,刘芳

(北京农学院 经济管理学院,北京 102206)

在“宏观经济学”中实施课程思政教育,对于实现德才兼备的专业人才培养目标具有非常重要的意义,能够实现专业教育和思想政治教育协同育人的教育理念[1-2]。课程思政教育最直接的体现是教学中教师将思政资源通过不同的形式教授给学生,但是要做好从“教”到“学”,需要做一系列先行工作和后续工作,这些工作与理论教学和实践教学形成一个有机的整体,构成课程思政体系。“宏观经济学”作为经管类专业的基础课,其课程思政体系的构建非常重要,这个体系包括:在教师层面建立课程思政团队,教学层面建立课程思政的内容体系,学生层面建立学习的“理论—实践”体系。本文以作者所在的经济学课程组的课程思政实践为基础,分析“宏观经济学”课程思政体系构建过程和内容。

一、建立高效的“宏观经济学”课程思政团队

做好课程思政教学,课程组教师首先要对课程思政有正确的认识和观念、系统的学习和总结、工作上的分工协作、教学结果的分析和反馈。

(一)课程思政,教师先行

课程团队加强成员的德育学习,将师德水平的建设放在第一位:积极参与各项课程思政培训,充分利用学习强国等App、人民日报和北京新闻等资源学习思想政治知识,提高团队思想政治理论水平和实践能力;加强对国际国内宏观经济形势和政策的学习,结合本校的办学宗旨和特色、各专业的人才培养目标,设计课程思政的方案和内容。

(二)思政、教学合一

课程团队一贯注重经济学课程“经邦济世”的使命,结合社会主义市场经济的根本目标、中国的宏观经济目标和民族复兴的目标,建设课程教学体系,以此为基础建立了“宏观经济学”课程思政的内容体系。以《高等学校课程思政建设指导纲要》为依据,课程组对团队和课程思政建设进行了修正,将课程思政和理论教学融合为一体化的内容,将课程思政点明确在课程大纲中体现出来,及时交流和探讨教学中发现的问题和对策。

(三)课程思政建设方式和成果多元化

课程思政的建设采用多样化的方式,主要包括课堂教学和课程实习。课堂上通过教师讲授、问答和讨论、案例分析等多种方式进行思政资源的传授。课程实习主要是分析和解决中国的宏观经济现象和问题,并提出能够实现社会主义市场经济目标、符合中国特色社会主义市场经济规律的政策和对策,并建议学生课后观察和思考身边的经济现象与问题,寻求解决对策,以实现思政和专业结合的教育。对于具体理论,通过理论推导、模型评价、案例分析、生活感悟或经验、应用讨论等教学方式,将理论内容与思政内容显性或隐性地结合起来。

课程思政建设的有形成果体现在教学大纲融入思政元素、课程思政案例等方面;无形成果体现在学生学习态度和状态变好。例如某专业班级在“微观经济学”学习中课堂状态、学习心态、作业完成效果等方面欠佳,任课教师多次与其班主任交流沟通,结合现实向学生讲述学习经济学的重要性。班主任在课外、任课教师在课内协同进行思想政治教育,班级学习状态明显好转:学生学习态度更端正,课堂互动越来越多,学习成效显著,课内外作业质量提升,这种良好的学习状态延续到“宏观经济学”教学中,“宏观经济学”期末考试通过率达到为100%。

(四)榜样引领,团队共进

榜样的引领会起到强有力的辐射作用,团队的共进能够推动思想政治建设的进程。H 教授是课程思政建设的榜样,其领导和组织的研究生课程思政建设、强化思想政治教育在课程建设的主导地位的做法和经验对本科教学起到了良好的参考和示范作用;H 教授在“宏观经济学”教学中分别融入了时事思政资源,例如分析新冠肺炎疫情对宏观经济的影响,分析美国等部分西方国家污名化中国、新冠病毒溯源的真实目的;在课程中分析中国企业在全球化全产业链中具有不可替代的地位,增强了研究生和本科生的爱国热情,坚定了“四个自信”。

二、“宏观经济学”课程思政实践的总体设计

(一)“宏观经济学”课程思政实践的总体目标

如表1所示,课程组在设计“宏观经济学”课程思政的总体目标时将课程思政团队建设目标、课程培养目标和课程思政建设目标统一起来,课程思政团队建设在先,以团队建设带动课程思政教学建设,团队成员将思政和课程知识点融为一体传授给学生,使学生在价值塑造、知识获取和能力培养方面都有很大提高。

表1 “宏观经济学”课程思政建设总体目标

(二)各专业“宏观经济学”课程思政目标的实现模式

“宏观经济学”课程思政建设需要将各专业的专业目标融入教学。笔者所在学校本科生的专业培养以服务都市型现代农业为宗旨,致力于培养能够适应多岗位需求的复合应用型专门人才,这要求学生具备扎实的专业基础、饱满的家国情怀、良好的思想品质和道德修养、协调各局部利益和矛盾的大局观。基于此,课程组在教学内容和课程思政建设方面采用了“通用—专业”模式。

课程团队统一制订具有通识特点的教学内容和课程思政内容,包括教学大纲、授课计划、具有共性的课程思政点、理论和实习内容、考核等。各专业的任课教师根据本专业的具体培养目标,调整局部内容,例如,加入适合本专业的教学案例、思考题、新闻和课程思政内容等。课程团队通过组织教研活动,对各专业“宏观经济学”教学的局部调整进行论证和修正,互相取长补短。

(三)“宏观经济学”课程思政内容的总体框架

课程思政内容不是思政点的零星挖掘和传授,具有系统性,课程组梳理了课程思政的总体框架,归纳出各章的思政框架,最后再细挖章节内的思政点。图1为课程组根据初级“宏观经济学”的核心框架建立的课程思政总体框架。

各章有各自的核心思政点(图1中加下划线部分),例如第一章国民收入核算属于事后概念,其核心思政点是坚持社会主义核心价值观。然后深入各节和各具体知识点,可挖掘出更具体的思政资源。例如在分析国民收入总值时,不仅要注重量的变化,还应注重质、人民生活福利的变化、环境污染因素等,如此层层递进能够挖掘出丰富的思政资源。

图1 “宏观经济学”内容和课程思政框架

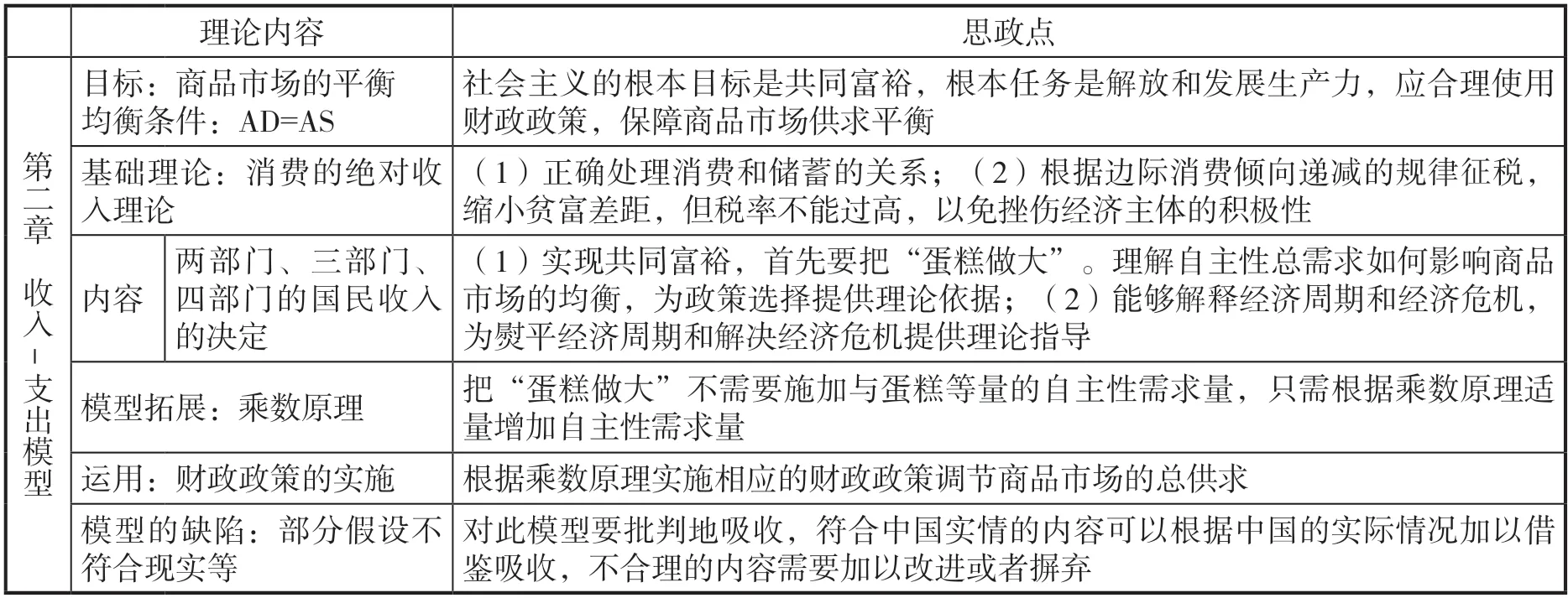

三、“宏观经济学”课程思政的章节框架

“宏观经济学”各章相互联系又相对独立,每一章存在着与其内容相对应的思政体系和细节。本部分以宏观经济学的第一个理论模型——收入-支出模型为例,介绍如何提炼各章的思政体系。如表2所示,笔者所在课程组根据该模型的体系总结了该章的思政体系。在教学过程中还根据具体的内容适当地融入了更具体的思政资源。

表2 收入-支出模型的课程思政体系

“宏观经济学”在具体知识传授方面,应该将我国宏观经济与经济学理论内容充分融合[3]。对于西方经济理论,不能一味地照搬吸收。理论是在一定的假设条件下,对部分经济现象、行为和规律的总结,没有完美的理论。因此,每一个理论都有其优缺点。每一章内容都需要分析其优势和缺陷,向学生讲解如何利用其优势、克服其缺陷,如何将其可借鉴之处用于社会主义市场经济的发展。

对于专业基础课和专业课,课程思政占教学内容的比例应该适度,不应太少甚至没有,教师讲授课程和学生课堂学习的前、中、后的各项工作,都形成课程思政体系的一部分。只要对于“宏观经济学”教学每一章、每一节的知识点,教师和学生基于立德树人和经邦济世两个立足点理论联系实际,做好各个环节的工作,就能做好“宏观经济学”课程思政建设。