封闭、流动与循环:李煜词意象探微

范炘宜

(北京大学 国家发展研究院,北京 100871)

在历史上,李煜无疑是一位悲剧性人物,这主要体现在他身世的曲折性和身份的复杂性上。前半生,他是南唐国君主;后半生,他是大宋违命侯。从“被父兄之荫育,乐日月以优游”(李煜《即位上宋太祖表》)的帝王到“此中日夕,只以眼泪洗面”(王铚《默记》)的阶下囚,李煜的政治身份发生了翻天覆地的变化,但他作为词人的文学身份却一直贯穿始终,并对后世产生了巨大而深远的影响。清人郭麐的慨叹更是精准:“作个才人真绝代,可怜薄命作君王。”(《南唐杂咏》)

学界对李煜词意象的研究已有不少,但大多针对某一个具体意象展开,侧重李煜前后期词作中情感意义的变化,而对李煜词意象进行整体研究的相对较少。关于李煜词意象分类的研究,则以意象本身的属性分类居多,如动物、植物、器物、建筑、颜色、自然风光等,对意象背后所共有的性质探析较少[1]。从封闭、流动、循环的视角,选取典型的十三种意象进行分类,可以更好地揭示意象的抽象化性质及意象运用的深层逻辑,从而得以窥见李煜词强大共情能力的来源与基础。

一、李煜词意象类型概况

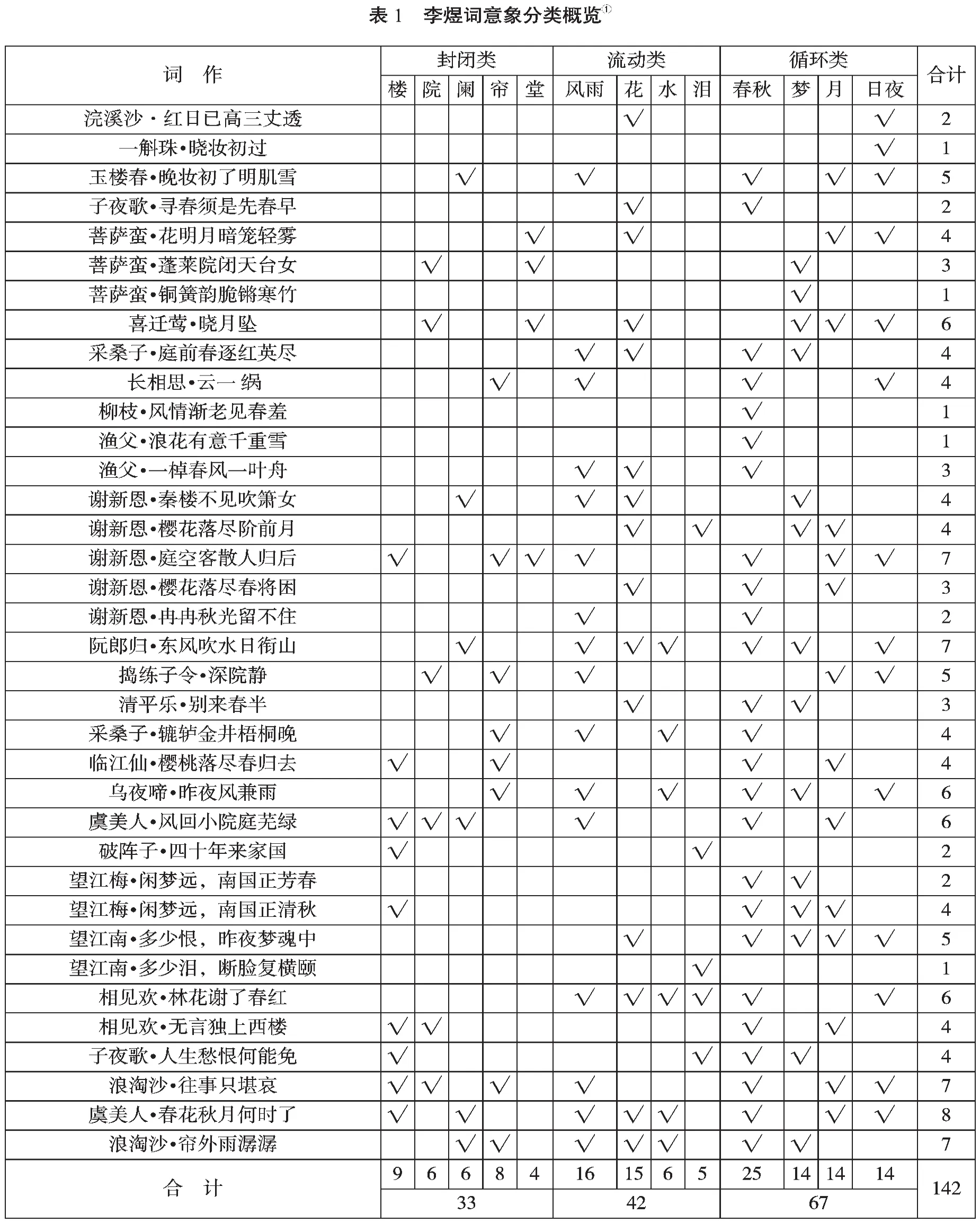

李煜词中出现频率较高的十三种意象为:楼、院、阑(栏)、帘、堂、风雨、花、水、泪、春秋、梦、月、日夜,它们在李煜存世的三十六首词中的分布情况见表1。楼、院、阑(栏)、帘、堂五种意象归为封闭类,风雨、花、水、泪四种意象归为流动类,春秋、梦、月、日夜四种意象归为循环类。

?

从上表可以看出,李煜对上述十三个意象情有独钟,除《一斛珠·晓妆初过》《菩萨蛮·铜簧韵脆锵寒竹》等少数词作外,大部分词作中都至少有两个以上意象出现,《虞美人·春花秋月何时了》更是组合了其中八个意象。此外值得注意的是,在封闭、流动、循环三大类意象中,出现频次最高的当属循环类意象中的春秋和流动类意象中的风雨。

二、封闭类、流动类、循环类:李煜词意象类型

封闭、流动、循环概括和描述了李煜词中常见十三种意象的抽象性质,背后蕴含着不同的情感表达逻辑。词人通过巧妙的诗思将这些意象组合起来,服务于词作的情感传递,来展开对人生和生命的思考。

(一)封闭类:重楼幽锁气象深

李煜词中的封闭类意象主要包括楼、院、阑(栏)、帘、堂五种。闫庆刚将这类意象称为空间类,并将楼、堂、院等归入建筑空间类,帘、阑等归入分隔空间类[2]2。本文将这些意象统称为封闭类,主要基于下述两个原因:其一,封闭性是这类意象共有的、最本质特征,楼、堂、院划定了一定的空间范围并标明所有权,帘、阑在有限的空间范围内再次进行区隔,其本质都是将一定的空间环境封闭起来。其二,李煜在使用这类意象时,往往寄托和抒发的是己身陷于其中无法突围的痛苦,和对自由与往昔的怀恋。自由和往昔是天地间最无边界的东西,这无边的愁绪与有界的空间形成强烈的对比,大大增强了词作的艺术张力和感染力。意象的封闭性正是词人最想要突出表达、传递给读者的。

1.楼。楼在中国古代诗词作品中是一个较为传统的意象。从王粲《登楼赋》起,登楼望远、凭栏抒怀的“登临怀远”就成为诗歌中非常重要的主题之一。但在李煜笔下,词人非登高望远,楼亦并非是词人极目远眺、一抒胸怀的平台,而是带有封闭性的“重楼深锁”,是词人困于其中无法走出的愁绪的载体。同时,楼又是词人的知己,它在词人感伤时默默地陪伴在他的身边,也成为词人悲伤情绪的倾听者和承载者,是他无声的情感后盾。

李煜笔下的楼,最特殊之处在于它们大部分都是夜楼,特别是月夜之楼,如“小楼新月”(《谢新恩·庭空客散人归后》)、“子规啼月小楼西”(《临江仙·樱桃落尽春归去》)、“笛在月明楼”(《望江梅·闲梦远,南国正清秋》)、“无言独上西楼”(《相见欢·无言独上西楼》)、“小楼昨夜又东风”(《虞美人·春花秋月何时了》)。月华清辉,寄予观者无限愁绪与思念;登楼见月,也让本来就凄清寒冷的楼更蒙上了一层悲凉之色。“明月楼”的意象在唐代和后世诗词作品中都出现过,如唐代张若虚“谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼”,宋代张致远“明月楼前可万家,凤山庵下日初斜”,元代贯云石“晚来碧海风沉,满楼明月留人住”等。

除了月夜之楼,李煜描写亡国之后的楼多用“小楼”“高楼”“西楼”,而回想过去时多采用“画楼”“龙楼”“玉楼”的意象,这本身就形成了鲜明的对比②。遥想故国未亡时,是“凤阁龙楼连霄汉”(《破阵子·四十年来家国》)、“烛明香暗画楼深”(《虞美人·风回小院庭芜绿》),这是何等的气派奢华,然而一朝国灭身俘,只能“想得玉楼瑶殿影”(《浪淘沙·往事只堪哀》),无人可供言说,“高楼谁与上”(《子夜歌·人生愁恨何能免》)。一人“无言独上西楼”(《相见欢·无言独上西楼》),又是何等的寂寞凄清!高楼与天接近,可以一人独处,似脱离尘世的束缚而与天地同在,但高处不胜寒,词人想自己国破家亡,孑然一身作阶下之囚,天下之大竟再无人相知相与,联想到曾经登自家江山之高楼的繁华快意,而现在感受到的不过是更大的凄寒。而小楼之小,既是实指所处环境之逼仄,亦极写词人内心之孤寂与痛苦:楼小尚可容几人,一腔愁绪可与言说者除自己外更有何人?若还身处李家南唐江山,又何至于独锁小楼?西楼在李煜词中只出现过一次,但西楼这一意象在这一时期的诗词中运用颇多。李煜被囚禁的地方在汴京(今河南开封)西北角西城墙外,自然西楼之西可能是实指,但更多的应当是蕴含了词人的情感意味[3]。一方面,月自东升,于西楼易见到深夜之月;另一方面,“西”在五行中属金,于季节为秋,于音调主商。金主肃杀,秋者为愁,商调悲伤,因而西楼便自然而然带有不可言说之愁绪[3]。

2.院。在中国古典建筑中,庭院是屋内空间和外部空间之间的过渡地带,带有一定的半私密性。与楼相比,院这一意象更具有边界感,那是将词人拘禁其中的地方,是在词人身体和心灵上下的一道枷锁。除“秋风庭院藓侵阶”(《浪淘沙·往事只堪哀》)外,在李煜的词作中一共有六次写到院,基本以“深院”和“小院”的形式出现。“深院”共有三次,分别是“寂寞画堂深院”(《喜迁莺·晓月坠》)、“深院静,小庭空”(《捣练子令·深院静》)、“寂寞梧桐深院锁清秋”(《相见欢·无言独上西楼》)。“小院”出现过一次,即“风回小院庭芜绿”(《虞美人·风回小院庭芜绿》)。院落本身的大小不会改变,但它带给人的感受却会随着人的心理状态而变化。国破家亡、寂寞无依之感会让本身就带有封闭性的小院禁锢感、束缚感增强,而深院之深,又何尝不是苦海之深。

院作为封闭类意象的一种,其特殊性在于它本身是一个边界和范围概念,并不同于楼作为一个整体,院中可以设有各类景物,人置身于院中也可以进行一些活动。而这些景物与活动,在李煜作为国主和阶下囚两种身份时,有着截然不同的属性,更给予他不同的体会。在故国帝王园囿中,他于车水马龙中赏玩春景,而被囚于汴京,他只能于院静庭空中体味寂寞,感受秋风萧瑟拂过庭院。环境愈深幽,愈能使人构建起自己与环境本身的内在联系。往昔发生在庭院中的热闹繁华转眼消逝,唯有这份无边的孤寂与痛苦才是庭院真正赋予词人的。

3.阑(栏)。阑干或称栏杆,在建筑中起保护和围挡的作用,凭栏即是倚靠在栏杆上远望,因而往往与登楼联系在一起。同时,栏杆的存在既给人以身体或心灵的支撑和保护,也将人拦在楼中,出不去,亦无法前进。在李煜早期的作品中,栏杆不过是建筑物的装饰,他可以“醉拍阑干情味切”(《玉楼春·晚妆初了明肌雪》),纵享闲情,也可以坐观“碧阑干外映垂杨”(《谢新恩·秦楼不见吹箫女》),但从不曾兴起凭栏感怀之情。然而安逸的生活一朝结束,十二弟从善成为人质不与放还,他只好“黄昏独倚阑”(《阮郎归·东风吹水日衔山》)。自此,栏杆在李煜词中开始成为愁绪寄托之处。栏杆区别于墙的特殊性即在于它虽然能够起到对人行动的阻拦作用,但却不能束缚人的视野和思绪。他时常“凭栏半日独无言”(《虞美人·风回小院庭芜绿》),内心的悲凉、感伤、寂寞不知与谁诉说,亦不知从何说起:是爱人的逝去、孩儿的夭亡、国家的覆灭还是己身的被囚?凭栏无法解愁,李煜也劝自己和读者“独自莫凭阑”(《浪淘沙·帘外雨潺潺》),因为独自倚栏,就会不可避免地回想故国“无限关山”(《浪淘沙·帘外雨潺潺》)、“雕栏玉砌应犹在”(《虞美人·春花秋月何时了》),不可避免地将对往昔深沉的怀念转化为对现实巨大的悲哀。

4.帘。帘可以把室内和室外分隔开来,形成相对独立的环境,为自己和内心寻得暂时的隐蔽和逃离。词人居于室内,无论是“帘帏飒飒秋声”(《乌夜啼·昨夜风兼雨》)的秋意肃杀,还是“帘外雨潺潺”(《浪淘沙·帘外雨潺潺》)的春意阑珊,都可以不去直接面对。“外部空间的风雨意象在李煜词中就象征着词人无法左右的命运,是外界强加于自身的强威,他只能落下帘幕不看不听,抗拒着外界的严寒,将自已锁在这安全空间内。”[2]13秋风飒飒、雨声潺潺,而帘内人幽居无出,终日惆怅,一梦方醒、“一晌贪欢”之后才发现在现实中仍是阶下囚,这种幽闭缥缈的词境和氛围以四两拨千斤之力,透露出词人企图逃避却无力改变现状的无奈,大大增强了情感抒发直击人心的力量。

帘除了有分隔作用外又具有其特殊性,一方面,与栏杆类似,帘不是门和墙,因此其对环境的封闭不是绝对的,透过帘可以看到外面的景物,外面的声音、光线也可以传播投射进来,如听得“数声和月到帘栊”(《捣练子令·深院静》),较之全封闭的空间反而有一种若隐若现的朦胧之感。另一方面,帘是柔软的,可以卷起也可以放下,而卷垂的不同状态也代表了抒情主人公的不同情绪。此外,帘有不同的材质,如珠帘、布帘、竹帘等,既是居住者身份地位的象征,也因其材质物理形态不同而有不同的审美功能和特点,如尚为帝王时,可以享受“画帘珠箔”(《临江仙·樱桃落尽春归去》),而幽囚小院时,“一桁珠帘闲不卷”(《浪淘沙·往事只堪哀》),既是“无人卷”,也是“无心卷”,更是“不愿卷”。终日既无人前来,卷帘也就显得没有必要,更何况庭院冷落萧条之景哪堪入眼!将帘幕垂下来阻断自己和外界现实,只是一种无奈而消极的自我安慰罢了。

5.堂。李煜词中的堂都是以“画堂”的形态出现的,这也与南唐词和花间词中的堂是一致的。画堂本意是宫中有彩画装饰的殿堂,也泛指华美的厅堂。在金陵宫中时,画堂是随处可见的建筑,在那里他可以与情人幽会,约定“画堂南畔见”(《菩萨蛮·花明月暗笼轻雾》),也可以看美人午睡,“画堂昼寝人无语”(《菩萨蛮·蓬莱院闭天台女》),这时的画堂没有其他人,封闭的是旖旎的情思和不欲宣之于口的浓烈绮丽的情感,在表面的静谧下是汹涌的激情。然而,当有情之人离去,画堂中再次无人而真的变得安静时,这时的静谧便是无边的寂寞与无助了。感情可以直接诉之于口,“啼莺散,馀花乱,寂寞画堂深院”(《喜迁莺·晓月坠》),也可以含蓄地表达,“庭空客散人归后,画堂半掩珠帘”(《谢新恩·庭空客散人归后》),珠帘半掩半卷,显示众人刚刚离去,只剩词人寂寞孤零,已无心放下或卷起珠帘。

事实上,楼再高、院再深、堂再幽、帘与栏杆再阻隔,也终究是人为设置的物理屏障,始终是可以突破的。然而对李煜来说,它们是始终难以突围的精神屏障和枷锁。同时,这些建筑物无论词人在其上寄托何种感情,也终究是不能与人共情的死物。但也正是这种无情,才让他们在历史的兴衰更替中屹立不倒,见证了世人的悲欢离合、来来往往。这种无情与有情、不变与变化的张力,也是封闭类意象的韵味所在。

(二)流动类:飘零流落半生残

除前述带有封闭、禁锢性质的意象外,在李煜的词作中出现频率极高的还有具有流动性特征的意象。风雨,是自然中流动的气象;花,会随着风雨飘飞飘落;水,会以江河的形态不停歇地东流入海;泪,则在人哭泣时会流出眼眶落下。这些意象突破了封闭类意象静止的状态而转入运动态,为词境增添了更多生气和趣味,同时也深刻地蕴含了作者对于宇宙、自然、人生的思考。

1.风雨。自然界中的流动,往往是自然形成、自然运动,人力所无法控制、阻断且不可逆的。春逝、秋来、风起、花落、水流,无一不是如此。这种自然的特性往往会因为人的心境不同而促发不同的解读:愉悦时,便好似自然之景都是为自己所安排,不需言说,自然便成为游乐的背景和观赏的对象;伤心时,便会觉出人在这样的流动面前的无奈和无能为力。

风雨对人而言几乎是绝对外生的冲击,不以人的意志为转移,其自然形态和特质固然会随着时令季节而变化,而人在体会风雨时,也会根据彼时心境不同而放大其特质。平和愉悦时,金陵尽是和风细雨:“临风谁更飘香屑”(《玉楼春·晚妆初了明肌雪》)、“细雨霏微”(《采桑子·庭前春逐红英尽》)。悼亡、思念、闺怨时,风雨也是应时应景的:“东风恼我”(《谢新恩·秦楼不见吹箫女》)、“林风淅淅夜厌厌”(《谢新恩·庭空客散人归后》)、“晓烟笼细雨”(《谢新恩·冉冉秋光留不住》)、“东风吹水日衔山”(《阮郎归·东风吹水日衔山》)。然而身囚异地时,风雨似乎也不识得自己,成了不再贴合自己心意的凄风苦雨:“断续寒砧断续风”(《捣练子令·深院静》)、“昼雨新愁”(《采桑子·辘轳金井梧桐晚》)、“昨夜风兼雨”(《乌夜啼·昨夜风兼雨》)、“无奈朝来寒雨晚来风”(《相见欢·林花谢了春红》)。白昼和夜里都会下雨、来风,而且是寒冷、萧瑟的,这不正是李煜心境的写照么?

2.花。花的流动同风雨的自然气象不同,一朵花同人一样只拥有一次生命,由生到死是一条单行道,花朵的飘落意味着生命的消亡。繁花满枝是美好的象征,明艳烂漫寄托着人们对理想生活的向往,所谓“花好月圆”正是良时。在李煜前期的作品中,他爱花、惜花、怜花却不伤花,他告诉寻春人“看花莫待花枝老”(《子夜歌·寻春须是先春早》),幽会时亦有花来助兴,“花明月暗笼轻雾”(《菩萨蛮·花明月暗笼轻雾》),他享受赏花的自在快活生活:“酒恶时拈花蕊嗅”(《浣溪沙·红日已高三丈透》)、“花满渚”(《渔父·一棹春风一叶舟》)、“粉英含蕊自低昂”(《谢新恩·秦楼不见吹箫女》)。词人即便写到落花,这一意象也更多地是在思妇念远、伤春怀人题材中代替词中主人公观察,是风流才子的“代言”而已,如“庭前春逐红英尽”(《采桑子·庭前春逐红英尽》)、“樱花落尽阶前月”(《谢新恩·樱花落尽阶前月》)、“樱花落尽春将困”(《谢新恩·樱花落尽春将困》)。

在亲历身世飘零、荣辱浮沉之后,李煜词作中落花开始为己而落:“林花谢了春红”(《相见欢·林花谢了春红》)、“流水落花春去也”(《浪淘沙·帘外雨潺潺》)。诚如晏殊“无可奈何花落去”、王国维“最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树”、李璟“风里落花谁是主”之句,花的飘落意味着花朵生命的结束,零落命运却避无可避,这与人的命运是何其相似。落花又何尝不是树的眼泪、伤春之人的眼泪、身世浮沉的李煜的眼泪?人花共运,而自身难保,更无信心、力量挽救花的命运。花犹如此,人何以堪?

3.水。老子在《道德经》中说:“上善若水,水善利万物而不争。处众人所恶,故几于道。”在流动类意象中,水具有一定的特殊性,它的流动是一种没有起点和终点,单向永恒的流动。水的流动意味着绵延无尽,同时人力无法干预,与人的忧愁情感相似。水在流动时也是起伏不定的,忽而激流猛进,忽而平静潺湲,这些都是无法预期的,后主的人生经历与之有着极强的相似性。“李煜的后期生活就是飘荡在命运之河中,像一个生命的过客一样,望着两岸不可再的风景,吟咏着,感叹着,这是他认为不可抗拒的命运。”[4]

李煜词作中,作为景致的水只出现在《阮郎归》首句:“东风吹水日衔山,春来长是闲。”这一句是淡淡地起,缓缓牵动读者的视线从水面到远处山边衔日,同时也铺开一种淡淡的、莫可名状的忧愁。在李煜其他词作中,几乎都是以水喻愁、喻人生。“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”(《虞美人·春花秋月何时了》)、“世事漫随流水”(《乌夜啼·昨夜风兼雨》)、“自是人生长恨水长东”(《相见欢·林花谢了春红》)都是以水作比喻的经典佳句。以水喻愁并不是李煜的创造,李白曾有“抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁”之句,但李煜无疑最得其精要。他笔下的水往往并不是实际观察到的水,而只是他想象中的虚写,他要借水的永恒流动、无止无休特性来表征内心不可言说的愁,“象随心动”,一切景语皆情语。

4.泪。泪是人内心情感外化表现的产物,落泪是对自身情绪控制的暂时减弱。宋代王铚《默记》卷下记载李后主“此中日夕,只以眼泪洗面”,但李煜词作却很少直接描写泪,出现“泪”字的词只有四首。“泪沾红抹胸”(《谢新恩·樱花落尽阶前月》)是写思妇怀远的相思暗垂泪,其余三首都是词人之泪。

李煜很少在词中尽情释放自己的情感,往往是以“无言”来表现内心的愁苦,如“凭栏半日独无言”(《虞美人·风回小院庭芜绿》)、“无言独上西楼”(《相见欢·无言独上西楼》)。这或许源于曾经的帝王身份所带来的限制和教养,也或许源于本身懦弱的性格,更或许是经历过太多的起落而欲悲已无泪。也正因如此,词中偶尔出现的泪才更具打动人心的力量。

“故国梦重归,觉来双泪垂”(《子夜歌·人生愁恨何能免》),词人只有梦回故国才能暂得偷安,而醒来就必须面对妻儿亡逝、苟且偷生的现实。“胭脂泪”(《相见欢·林花谢了春红》)写春红着雨似美人面,胭脂含泪,这“朝来寒雨晚来风”中凋谢的林花之泪,也是词人感伤己身之泪。《望江南》二首其二是一个极为特殊的例外,在这首词中,李煜一连用了三个“泪”字,直写纵横肠断之泪:“多少泪,断脸复横颐。心事莫将和泪说,凤笙休向泪时吹,肠断更无疑。”无一字写悲痛,却是反复写落泪,如同一段固定镜头的默片,主人公默默坐在镜头前无声而泣,虽然无只字片语,但却能将这巨大的悲怆感染到观众,给人摄人心魄的力量。

其实,人的一生本身也可以看作是一种流动,并且是单向的、不以个人意志为转移、不知何时终止的。李煜的人生仅有短短四十二年,但期间起伏汹涌远远超出常人,这也使得他对于自然界的流动更加敏感,体悟更加深刻独到。

(三)循环类:无诉无解亦无终

按照辩证唯物主义和唯物辩证法的观点,运动的总趋势是前进和上升的,但在李煜的词中,他所运用的意象更多是处在循环运动当中。循环,意味着周而复始,无穷无尽,不会停止,亦没有出路、无法突围。这体现为春与秋的季节轮回往复、词人反复做的梦、圆缺轮回的月、以及日与夜的无尽交替。春去秋来,无论见或不见,月每晚都会来到夜空中,无悲无喜地或圆或缺;无论念或不念,心底的愁绪都不增不减;无论愿或不愿,故国都会潜然入梦,给人“一晌贪欢”后的长久惆怅。这种无可逃避的循环轮回也是词人精神状态的真实写照。

1.春秋。春秋二季是四季中最富于变化的季节,因而往往能引起多愁善感的骚人墨客感怀嗟叹,成为古典诗词作品中最常出现的季节,这一点在李煜的词作中体现得尤为明显。他的词中极少描写夏季和冬季景象,这固然与其居住地区的气候条件有关,但更重要的是词人的主观选择。

在春意象的使用上,可以很明显地看出李煜前后期词作的不同。在前期,春只以时令的意义出现,不过是他宴游享乐的背景,词作很少展开对春景的描写,也几乎不包括对春本身的思考。彼时“春来长是闲”(《阮郎归·东风吹水日衔山》)、“禁苑春归晚”(《子夜歌·寻春须是先春早》),他欣赏着春景美人:“庭前春逐红英尽”(《采桑子·庭前春逐红英尽》)、“桃李无言一队春”(《渔父·浪花有意千重雪》)、“一棹春风一叶舟”(《渔父·一棹春风一叶舟》)、“春殿嫔娥鱼贯列”(《玉楼春·晚妆初了明肌雪》),发出及时行乐的感叹:“寻春须是先春早。”(《子夜歌·寻春须是先春早》)宫廷生活是无忧无虑的明媚长春,纵使伤春也不过是富贵闲愁而已。然而,在李煜后期词中,春往往以“春归”“春断”“春去”这样行将结束的姿态出现,春也不再仅仅是时令背景,而是成为了突显的主题,包含了他对人生苦短、时间易逝的思考和感伤,如“春光镇在人空老”(《谢新恩·庭空客散人归后》)、“樱花落尽春将困”(《谢新恩·樱花落尽春将困》)、“琼窗春断双蛾歇”(《采桑子·辘轳金井梧桐晚》)、“樱桃落尽春归去”(《临江仙·樱桃落尽春归去》)、“春意阑珊”“流水落花春去也”(《浪淘沙·帘外雨潺潺》)。凋残衰败的是春景,是覆灭的故国,也是词人自己的心气和生命。正如苏辙所说:“凄凉怨慕,真亡国之声也。”[5]

初春时节万物复苏、生机勃勃,但暮春、晚春则意味着春天中一切美好的事物即将消逝,因而便蒙上了哀伤的色彩。同样的,秋日易逝,白昼渐短,天气转凉,有萧瑟肃杀之意。李煜词中秋意象的使用与春大致相同,也经历了从“秋风多”(《长相思·云一纟呙》)到“冉冉秋光留不住”(《谢新恩·冉冉秋光留不住》)、“寂寞梧桐深院锁清秋”(《相见欢·无言独上西楼》)、“秋风庭院藓侵阶”(《浪淘沙·往事只堪哀》)的变化。绝命之词“春花秋月何时了”(《虞美人·春花秋月何时了》)更是将这样的情绪推到了极点,苟延残喘的人生是何其煎熬,令人望见春花秋月都要悲叹“何时了”。唯有故国的春秋是温馨、自由、令人眷恋的,失去了家国,春秋之景再美好也只是徒增烦恼。

值得注意的是,在李煜后期词作中也有对美好春景、秋景的描写,如《望江梅》二首中的“南国正芳春”“南国正清秋”“花月正春风”,而这样的美好却只能出现在有关南国生活的回忆和梦境之中,现实是不堪入目的悲痛和凄凉,正是以乐景写哀情,倍增其哀。

花间词对春秋的描写可谓秾华绮丽,尽写闺阁之思,伤春悲秋似已成定式,而李煜突破了这种风格,“把词从浅斟低唱的无聊空虚和雕章镂句的形式主义泥坑里推向社会人生”[6],使得春秋的意象由类型化、程式化转向了个性化,寓意也由泛化转向了个人的独特体验,因而使人觉得清新、亲切。

2.梦。“梦”在李煜词中占有重要地位,发挥着不可替代的作用。全篇写梦的有《望江梅》二首、《望江南》二首上篇。梦境和梦后感受等方面的变化也反映了李煜身份、思想的变化。李煜词中的梦可以分为如下几种形态:迷梦、归梦、闲梦、悔梦和逃梦。

迷梦易醉。画堂中美人昼寝,男主人轻轻潜入,却不想碰响了珠琐,“惊觉银屏梦”(《菩萨蛮·蓬莱院闭天台女》)。筵席中,男子对吹奏乐器的女子一见钟情,宴罢美人离去,男子怅然若失地“魂迷春梦中”(《菩萨蛮·铜簧韵脆锵寒竹》)。其他迷梦场景还有:“梦回芳草思依依”(《喜迁莺·晓月坠》)、“欲睡朦胧入梦来”(《采桑子·庭前春逐红英尽》)、“如梦懒思量”(《谢新恩·秦楼不见吹箫女》)、“纱窗醉梦中”(《谢新恩·樱花落尽阶前月》)。

归梦难成。“雁来音信无凭,路遥归梦难成”(《清平乐·别来春半》),词人与过去的日子相隔太远,连梦都难以达到,故国或许还有雕栏玉砌,但物是人非,曾经自由美好的生活永远也无法回去。所以即便“故国梦重归”,也是“觉来双泪垂”(《子夜歌·人生愁恨何能免》)。限于身份,李煜不能明白地言说故国之思,只好借梦来表达,也只有在最后期的作品中才直接写到故国,“故国不堪回首月明中”(《虞美人·春花秋月何时了》)也成为了他的绝命词。

闲梦非悠闲。李煜在降宋后被封右千牛卫上将军、违命侯,这其实是带有羞辱性的称号。他被幽禁在小院,“闲”得痛苦,只能回想过去的生活,无论是南国芳春的绚丽,还是清秋的清冷,都是不堪回首的。江南春景惹人喜爱,“忙煞看花人”(《望江梅·闲梦远,南国正芳春》),可自己显然不属于看花人;秋景高远冷清,“笛在月明楼”(《望江梅·闲梦远,南国正清秋》),却是自己的形象了。

悔梦是深悔。后主虽怯懦,但在位十五年对宋忍气吞声,国家最后还是断送在自己手里,沦为阶下之囚,妻儿亡逝,如此凄惨,怎能不令人悔恨。后主曾对降宋的旧臣徐铉透露后悔杀了潘佑、李平。“多少恨,昨夜梦魂中。还似旧时游上苑,车如流水马如龙。花月正春风。”(《望江南·多少恨,昨夜梦魂中》)李煜词中所体现的绝不仅仅是对失去奢华享乐的帝王生活的遗憾,更多的还有对国家覆亡、人民罹难的深深自责。

逃梦无可逃。在梦中,可以暂时逃离现实,忘却眼前的愁苦,可以神游故国,放任自己的情感:“梦里不知身是客,一晌贪欢”(《浪淘沙·帘外雨潺潺》)。但这种逃避终究是暂时、不可持续的。李煜的一生极具传奇性和戏剧性,他回首看自己的坎坷经历,就好像梦一样不真实:“世事漫随流水,算来一梦浮生”(《乌夜啼·昨夜风兼雨》)、“江南江北旧家乡,三十年来梦一场”(《渡中江望石城泣下》)、“往事已成空,还如一梦中”(《子夜歌·人生愁恨何能免》)。

后主词几乎很少涉及梦的具体内容,尽管读者可以根据词意体会梦的可能所指,但因为具体内容不详,读者有了无限的遐思空间,言有尽而意无穷,词作也扩大了表意空间。

3.月。月作为自然景象,可以直接作为故事发生的背景,如“待踏马蹄清夜月”(《玉楼春·晚妆初了明肌雪》)、“花明月暗笼轻雾”(《菩萨蛮·花明月暗笼轻雾》)、“晓月坠”(《喜迁莺·晓月坠》),也可以被赋予特有的内在蕴意。明月千里寄相思,此处人看见月光,便会想到彼处人是否也同浴月光下,月成了传递相思之情的“信使”:“数声和月到帘栊”(《捣练子令·深院静》)、“樱花落尽阶前月”(《谢新恩·樱花落尽阶前月》)、“漏暗斜月迟迟”(《谢新恩·樱花落尽春将困》)。循环也意味着永恒,正所谓“今人不见古时月,今月曾经照古人”(李白《把酒问月·故人贾淳令予问之》)。宇宙之月照彻古今,圆缺轮转从不因人世悲喜而改变半分,正如李煜词所写:“晚凉天净月华开。想得玉楼瑶殿影,空照秦淮”(《浪淘沙·往事只堪哀》)。今时之月与故国旧时之月相同,而词人的身份和处境却早已物是人非。词人在重楼深院中望见明月,自然便会想起明月也同时映照着秦淮水,可惜那里早已是人去楼空。刘禹锡“淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”(《金陵五题·石头城》)一句也是此意。对于游子而言,离乡再远总有一个可以回归的家,但李煜的家却是永远回不去的地方。正因如此,“月如钩”(《相见欢·无言独上西楼》)、“子规啼月小楼西”(《临江仙·樱桃落尽春归去》)就能让词人情不自禁想起故国,但“故国不堪回首月明中”(《虞美人·春花秋月何时了》),这是何等的悲怆!

4.日夜。日与夜的循环交替是大自然最基础的一种变化方式,而梦和月两种意象又与夜有关联。纵观李煜词作,有大量描写晨起活动和夜间活动的作品。前期词作中“红日已高三丈透”(《浣溪沙·红日已高三丈透》)、“晓妆初过”(《一斛珠·晓妆初过》)、“晓月坠,宿云微”(《喜迁莺·晓月坠》)都是写晨起活动与所见,而“晚妆初了明肌雪”(《玉楼春·晚妆初了明肌雪》)、“今宵好向郎边去”(《菩萨蛮·花明月暗笼轻雾》)、“夜长人奈何”(《长相思·云一纟呙》)则是晚间活动。引人注意的是在李煜后期词作中,有三首都写到“昨夜”:“昨夜风兼雨”(《乌夜啼·昨夜风兼雨》)、“多少恨,昨夜梦魂中”(《望江南·多少恨,昨夜梦魂中》)、“小楼昨夜又东风”(《虞美人·春花秋月何时了》)。最具代表性的“小楼昨夜又东风”中的东风指春风,东风吹来意味着新的一年到来,是新的自然轮回的开始,可是“故国不堪回首月明中”,故国却再也回不去了,彼时有多厌恶轮回的无尽,现在就有多么渴望自己和故国可以轮回到过去的时光。这种巨大的反差和张力将怅惘、追忆、哀愁的情绪烘托到了高点。

循环是无解的,一如李煜无法实现的精神突围。这种精神的枷锁是大宋加于他的,也是他自己加于己身的。尽管他为了南唐的苟延残喘已竭尽全力,但志在一统江山的大宋岂容卧榻之侧,他人酣睡。李煜真可谓“谁遣斯人作天子,江山满目泪沾衣”(王僧保《论词绝句》)。

三、真、切、任性:李煜词意象运用之共情

上述十三种意象在李煜存世三十六首词作中共出现142次,其中《虞美人·春花秋月何时了》更是融合了八种意象。如此频繁地使用相同的意象却全然没有出现描写上的重复之感,反而激起了读者强烈的共情,其原因可以分析归纳为真、切、任性三点。

所谓真,首先便是以真情动人,朴素自然,对于现实不歪曲、不粉饰。在李煜词中,一切都是那么合情合理,可一切的发展又都是那么不可控制,令人深感无可奈何。正所谓不真则不能动人,“大家之作,其言情也,必沁人心脾……其辞脱口而出,无矫揉妆束之态,以其所见者真,所知者深也”[7]14。李煜的身份及生活经历是绝大多数读词者所不具备的,这种亡国破家、被俘幽禁下的复杂心理也是常人所不容易体会和想象的,但李煜选取了生活中常见的景物,从真实的生活体验出发,将自己的真实情感自然、准确、精炼地表达出来,在个性之中蕴含人类情感的共性和本质,从而能给人以真实的情感共鸣。一句“辘轳金井梧桐晚,几树惊秋”(《采桑子·辘轳金井梧桐晚》)仅仅描写了晚秋黄昏最为常见的景致,却自然引出秋愁。正如王国维在《人间词话》中指出:“主观之诗人,不必多阅世。阅世愈浅,则性情愈真,李后主是也。”[7]4沈谦也赞其:“极是当行本色。”(《填词杂说》)这种朴素自然的创作手法在花间词兴盛时期是难能可贵的。花间词文辞藻丽,恰似用奢华工巧、璀璨夺目的花瓶放花,难免将人的注意力吸引到了花瓶上,有喧宾夺主之嫌,而李煜词多用白描手法,似透明的琉璃花瓶,不会掩盖花的清丽之姿,却在光线的变换下折射出七彩的光芒。周济评后主词“粗服乱头,不掩国色”(周济《介存斋论词杂著》)即是如此。

共情是读者不必一定有相同的真实生活体验仍能感受到作品感染力的情绪反应。词人要想让自己的词作达到这一标准,自身便需要有充盈的情绪流动和强大的精神力量。李煜后期作品几乎可称为剖肝沥胆,以血书就。王国维认为“后主之词,真所谓以血书者”[7]5,陈廷焯也道:“李后主、晏叔原非词中正声,而其词则无人不爱,以其情胜也。”[8]599但李煜之“血书”与杜甫不同,杜甫在面对个人悲剧时想到的是天下人,大声喊出了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的声音,这样的悲悯情怀固然令人感动,但却是寻常人难以企及的圣人之境,这一呼吁的共鸣感较弱。李煜的细腻敏感使他具备了更加独特的生活体验,那些无孔不入的感受如重楼深院将他困囿其中,使得他一直在寻求精神的突围。面对季节的更替、风雨、落花、流水,自然而然的第一意识是挽留。其实李煜的一生都处于“挽”的姿态,在早年富贵闲散的生活中,他挽春逝、挽佳人,入宋沦为阶下囚后,他挽故国、挽爱人、挽孩儿、挽自己。然而自然和历史的规律都是个人所无法对抗的,在经历了一次次的失败后,他发出了“世事漫随流水,算来一梦浮生”(《乌夜啼·昨夜风兼雨》)的感喟。李煜将自己的血与泪诉诸笔端,呈现给读者的是因他个人的遭际,而产生的对不公命运的抗愤和对美好生活的惜恋,这样真诚的诉说会使人忘记词人的身份而同情他的遭遇,同时他的语言自然晓畅有民歌和口语之感,使词作极具信服力和感染力。

所谓切,指的是于要处着力,轻重合宜。王国维对李煜词的评价极高,指出:“温飞卿之词,句秀也。韦端己之词,骨秀也。李重光之词,神秀也。”[7]4徐士俊也评价“后主词率意都妙”[9]74。李煜特别善于抓住物象在特定情境中的特质,增强人物的主观能动性,从而给人以“新鲜而强力的感觉”[10]。他并不多于词中使用具有冲击力的词汇,而是能够将抽象的情感转化为具象的实物,如最为人所称道的“恰似一江春水向东流”的创作手法。离恨无形,其最本质、最令人心痛之处在于它不是骤然而来骤然而去,而是绵延不绝地萦绕在心头。词人循此特征着力寻找到春水这一意象,便能恰如其分地描述离恨之绵延无尽,从而引起共情。这种写作方式对后来的词创作有很大影响,如贺铸“试问闲情都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”(《青玉案·凌波不过横塘路》)正是此中佳句。如何能使读者通过意象也体会到作者所想要传递的情感呢?这只能依靠植根于中国传统文化和民族心理的审美直觉。比如,梦这个意象在词作中出现频率较高,而李煜这一句“梦里不知身是客,一晌贪欢”(《浪淘沙·帘外雨潺潺》)之所以能脱颖而出,正是在于他的着力点巧妙——梦之所以迷人,在于可以暂时逃离现实中的痛苦,回到过去的美好,或体验虚幻的幸福。只因现实过于痛苦,才会留恋梦中那虚无缥缈、短暂的快乐,这是人类共同的情感体验,也因此具有强大的感染力。

然而,遣词并非只是一味靠轻巧灵秀的“四两拨千斤”手法,有时需要重笔浓墨来抒发澎湃而博大的情感,才能给读者以心灵的震撼,这便是轻重合宜之“重”。如《破阵子·四十年来家国》上阕“四十年来家国,三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉,玉树琼枝作烟萝,几曾识干戈”,起势宏阔、沉雄悲壮,家国、山河、凤阁龙楼、玉树琼枝等意象将昔日帝国的宏阔、富庶表现得淋漓尽致,与国破家亡、寄人篱下的凄惨场景形成了鲜明对比,催生了读者心中的凄楚之感。

所谓任性,是指李煜作词摆脱了程式,书写充满个性。“词人者,不失其赤子之心者也,故生于深宫之中,长于妇人之手,是后主为人君所短处,亦即是为词人所长处。”[7]4花间词美则美矣,却让人有重复同质之感,正是因为其使用的意象过于类型化、程式化,写春必言闺怨,落花必是自伤,使人在读前便有预设,因而失去了词作的魅力和吸引力。而同样的意象在李煜笔下,则因其心境的不同而表现出不同的情态,承载着他对于生命情感的独特体验。即便是写艳情,也是情艳而词不浮,一洗香泽绮罗之态。如“花明月暗笼轻雾,今宵好向郎边去”(《菩萨蛮·花明月暗笼轻雾》),花朵笼罩在朦胧薄雾和淡月疏星之中,这样的场景正适合去找爱人约会,如此颇有小说和戏剧开头的形式,烘托出了氛围,具有了别样的趣味。

李煜词作气韵生动,浪漫天成。纳兰性德评价李煜词实现了“质重”与“适用”的兼美,“更饶烟水迷离之致”[8]599。王鹏运称其“超逸绝伦,虚灵在骨。芝兰空谷,未足比其芳华;笙鹤瑶天,讵能方兹清怨?”[8]599谭献更是认为李煜词因其“高奇无匹”足以与李白媲美[9]117。在李煜词中,白描手法使用最多,几乎不见用典,意象之前亦很少冠有定语,词句浑然天成、信手拈来,自然流淌而非堆砌而成,不落窠臼、生动自如,拉近了读者与作者的距离。例如《捣练子令·深院静》:“深院静,小庭空,断续寒砧断续风。”不寐之人听着深院中的风声、砧声,离怀、伤感和寂寞油然而生,也勾起了读者对于无眠的记忆。词人仅仅通过几个意象的连缀便能将深厚的感情传递出来,依靠的是词人对于真实生活独具匠心的体悟,正如唐圭璋所评:“此类小词,纯任性灵,无迹可寻,后人亦不能规摹其万一。”[11]

四、余 论

封闭、流动与循环是从静止到运动再到循环运动,在某种程度上存在递进关系,其中蕴涵着李煜对于自然界的观察、对人生的体悟以及对自然规律的反省和思考。

如前所述,意象从陪衬、衬景到主要的描写对象,从具象到抽象,从实写到虚写,反映出词人身份的变化,观察世界的视角也相应发生了变化[12]。那些曾经司空见惯的景致,如今看来“别有一般滋味在心头”。那些美好、瑰丽的景致,他曾经都不在意,不过是宴游、娱乐的背景,在受降被俘后,这些景致虽然依然美好,他却无法真正享受。因此在后期的作品中,李煜开始认真地审视世界。这些生活的细节是无意识的沉淀,只有在回忆、静观中才会注意到。面对天地之浩荡,他没有选择将自己置于天地自然的背景上而使己身变得宏伟,而是把宇宙和自己对立起来[13],在自然面前表现得渺小、无可奈何、无能为力、惶恐而悲伤。王国维曾说:“词至李后主而眼界始大,感慨遂深,遂变伶工之词而为士大夫之词。”[7]4

最后值得注意的是,现有很多研究将李煜创作以被俘为界划为前期和后期分开讨论,这固然是基于词人经历所导致的风格和情感的变化,但李煜的创作是一个连贯的过程,无论是男女欢爱之情、宫廷宴游之乐还是亡国丧家之痛,他们首先都是李煜本人实实在在的感情,因而自然地具有李煜本身的色彩,而不仅仅是分析文字所定性的某种类型化的情感。因此,我们不能将李煜不同创作时期的作品截然分开,割裂他作为一个完整的人的思想情感脉络。正如叶嘉莹在《论李煜词》中所说:“悲欢一例付歌吟,乐既沉酣痛亦深。莫道后先风格异,真情无改是词心。”[14]同时,凭借某些用词来穿凿附会地比附历史,推测某词一定是被俘入宋之后所作,这是极为不妥的,也失去了分析词作本身的意义。

注 释:

①表中词作根据叶嘉莹主编《南唐二主词新释辑评》所确定的创作时间顺序排列。

②这里所分析的楼意象词句没有包含暗写楼、与楼用典有关的,如“台榭登临处”“秦楼不见吹箫女”,以及涉及“凭栏”的词句。