激活非洲工业化:“一带一路”能带来什么

唐晓阳

举步维艰的非洲工业化

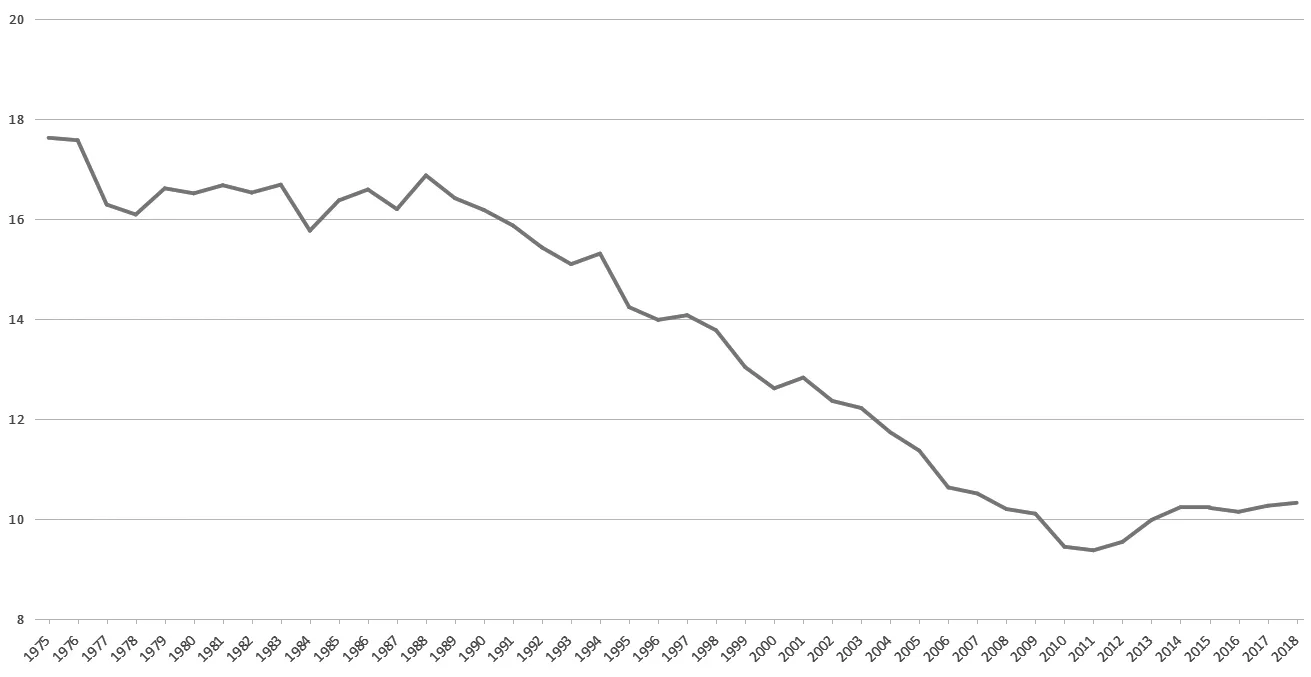

非洲各国政府早就达成共识:“工业化是发展的核心”,并在过去半个多世纪中,不断致力于规划工业化路径,发展本国的工业部门。[1]然而,无论是20世纪60~70年代强调自力更生和“进口替代”的工业政策,还是此后西方援助国促使非洲国家推行的以市场自由化为特征的“结构调整”政策,都未能帮助非洲实现持续的工业化转型与增长。21世纪,非洲国家重新规划了工业化的路径。整个大陆统一思想,制订了雄心勃勃的“非洲发展新伙伴计划”(2001)和“非洲加速工业发展的行动计划”(2007),但这些新举措的效果仍有待检验。虽然在过去20年中,大多数年份非洲制造业的绝对产值基本保持增长,但是增速缓慢,导致其在国内生产总值中的比例反而下降(图1)。

图1 1971~2018年撒哈拉以南非洲制造业附加值占国内生产总值的百分比(%)

非洲工业化的最大挑战在于,各类要素难以组成体系。

非洲工业化的最大挑战在于,各类要素难以组成体系。亚当·斯密在工业革命早期就观察到,工业化的高生产率主要来自劳动分工与协同合作,并在分解了的生产过程中应用机器,以极高的效率来完成极简单的动作。[2]这一基本模式在21世纪的制造业中仍然适用,只是分工合作的深度与广度远远超过了以往。今天,制造任何一件产品,无论是别针鞋帽还是电脑汽车,都需要一系列的企业和工厂互相配合,从原材料处理、工具机械、款式设计,到配件辅件制造、成品定型和包装销售,每家企业可能只负责一个或少数几个产业链环节,以专业精熟在市场竞争中取胜。企业内的生产过程更是被高度细分,一条流水线往往有上百道工序,几百名工人同时运作,并使用大量机器设备。现代工业环环紧扣的合作体系意味着,相关的每一方必须精确地完成自己的任务,任何一个部门、个人乃至机器部件的缺失或延误,都可能导致整个制造体系无法顺利运行。另外,巨大的物资交换和流动也对基础设施和综合管理能力有很高的要求。因此,现代工业的发展不能单靠个别企业或部门,而是对一个国家的生产和流通能力全面的考验。

非洲国家在历史上长期作为欧美的原材料供应来源,大多数国家没有完整的工业部门,即使是现有的工厂,也必须从国外进口大量的机械设备和零部件。当地的电力水力供应也往往比较落后,无法满足大规模生产需要。交通设施简陋失修、行政低效和政治地理复杂,导致非洲地区内以及与其他地区间的物资交换流通不畅。由于缺乏实践经验和系统培训,工人的专业技术水平与管理者协调统筹组织的能力都有待进一步提高。这些因素在多个层面上制约了合作分工的深入进行,日积月累,非洲工业与世界其他地区间的差距变得越来越大。

非洲国家在历史上长期作为欧美的原材料供应来源,大多数国家没有完整的工业部门,即使是现有的工厂,也必须从国外进口大量的机械设备和零部件。

“一带一路”对非洲工业化的推动

非洲大多数国家仍以传统小农经济为主,缺乏工业支撑体系和物流联通

非洲大多数国家目前仍以传统小农经济为主,依赖于自给自足的物质生产。只有推进深度细分的工业化专业生产,配以不断扩大的市场经济,才能显著持续地提升生产力。近代中国的经济也曾长期以农业为主,在发展民族工业的道路上也经历了不少坎坷艰辛。四十年改革开放过程中,中国工业实现了“井喷式”增长,成为“世界工厂”,其成功经验引起了非洲国家极大的兴趣。对于中国而言,工业发展的不断增长推动了对资源、劳动力和市场的进一步需求,在欧美市场饱和、国内竞争激烈的背景下,亟须寻找新的合作伙伴与增长机会。鉴于双方共同的利益与兴趣,“一带一路”倡议将工业产能合作作为中国与发展中国家互利合作的一个重要方向,而历届中非合作论坛也始终在行动计划中强调“产业对接”和“工业化”。

“一带一路”倡议将工业产能合作作为中国与发展中国家互利合作的一个重要方向,而历届中非合作论坛也始终在行动计划中强调“产业对接”和“工业化”。

面对非洲缺乏工业支撑体系和物流联通的挑战,中国在非洲推进产能合作项目时,实施了三个具有针对性的特色举措。

首先是建设工业园。鉴于非洲国家的总体工业水平普遍较低,生产要素缺这少那,不能随时获得。为了保证快速顺畅地进行规模化工业生产,中国一些企业在当地投资建设了工业园,或是引入产业链上下游企业纵向配合,或是提供基本设施与服务,帮助相似产业横向集聚。例如,中国有色集团在赞比亚设立了谦比希中赞经贸合作区,对在当地采矿的初级产品进行深加工。入园企业大多为有色集团下属企业,覆盖了铜、钴等资源的采选、冶炼、加工各环节的产业链。也有几家民营企业和当地私人企业,提供机修、后勤之类的配套服务。[3]通过园区的形式,中方将现代工业的轰鸣声带进了非洲中部的苍莽山岭之中,使赞比亚不再简单依赖资源采掘,而逐步向更高附加值的加工产业攀升。有色集团还在赞比亚首都卢萨卡郊外建了一个分区,根据都市的特点会聚了食品加工、酿酒、塑料制品等轻工企业。入园企业之间虽没有直接业务联系,但依托园区提供的水电、交通、安全等服务,摊薄了建厂成本,大大缩短了投资周期,不然,单是申请工业用电一项就可能耗费2~3年的时间。缺乏国际经验和雄厚资本的中小企业“抱团”也能交流信息,少交很多“学费”。

第二个中非合作特色是基础建设与工业投资联动。中国的制造业和建筑业规模都在世界上首屈一指,中国企业在非洲更是一骑绝尘,在2019年占整个非洲建筑市场61.9%的份额。[4]一方面,中国建设的基础设施为非洲工业发展提供了能源、交通等各种必需设施;另一方面,中国之所以能在非洲的基建行业取得持续的增长,也离不开工业化的助力。在非洲建设基础设施的难点在于:投资大,回报周期长。上千公里的距离只有两三座中型城市,人口稀少、经济落后,有时收取的费用甚至不足以维持设施运营。有鉴于此,中国与非洲国家共同谋划与基础设施相联动的工业项目,以提高基建的效用和收益。以亚的斯亚贝巴-吉布提铁路为例,中国政府引导企业将“大型基础设施建设同产业园区、经济特区建设结合起来,努力建成沿线产业带,形成大型基础设施与产业发展的良性互动”[5]。在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴附近,本就有两家中国民企开发的工业园,中国土木工程集团又与埃塞俄比亚工业部签署协议,在亚吉铁路沿线建设哈瓦萨、迪尔达瓦、孔博查和阿达马等一系列工业园区,以充分利用铁路的运力。中国招商局则参与了吉布提新港口的建设,旨在大幅提升港口吞吐能力,应对新铁路增加的货运量。同样,着眼于蒙巴萨-内罗毕铁路的长远发展,中国和肯尼亚也签署了升级蒙巴萨港口、在港口附近建立经济特区的协议。

第三,中国在非洲的工业投资注重生产适合当地市场的产品,从而能与当地的发展水平更好融合,产生持续性的工业化动力。尽管有经济学家曾预言,非洲会像亚洲国家一样,依靠人力成本优势吸引全球劳动密集型的制造业转移,通过出口加工来引领工业发展。[6]然而,在实践中,当出口订单来到非洲工厂后,由于缺乏配套供应商和服务商,原材料、配件、机械备用件等诸多物资都要依赖进口,而这又面临非洲行政管理拖拉、交通设施拥堵、物流不畅、汇率不稳等诸多顽疾,使订单的质量与时效难有保障。[7]在亚洲,有以日本与中国为核心的全面成熟的工业体系,地区内其他国家能够在这一体系中找到自己的比较优势,依靠低廉的劳动力成本承接产业转移。可亚非间的地理距离与社会差异,使非洲很难深度参与到亚洲的工业体系中,单靠降低生产成本,无法弥补其他方面配套缺少的弊端,少数几家以生产基地转移为目标的外国投资厂家,在东非和南非仅能维持较小的经营规模,难以扩张。[8]

在非洲能站稳脚跟、长期经营,甚至能带动当地企业共同成长的工业企业,大多都着眼于非洲国家本土市场,其生产供应和市场销售环节都扎根在非洲。

相反,在非洲能站稳脚跟、长期经营,甚至能带动当地企业共同成长的工业企业,大多都着眼于非洲国家本土市场,其生产供应和市场销售环节都扎根在非洲。例如,一位温州商人在2010年前后到尼日利亚考察,发现当地大量从国外进口陶瓷制品,他立刻从中看到了商机。因为陶瓷本身价值不高,但重而易碎,不利运输,如果能改为当地生产,会有很大的优势。于是他迅速用4000万美元建起了旺康陶瓷厂,生产的瓷砖随即受到了当地消费者的欢迎,供不应求。[9]十余年来,公司陆续在尼日利亚、加纳、坦桑尼亚、乌干达设立了五家大型瓷砖工厂,贡献了25%的非洲瓷砖产能。这一例子表明,针对当地市场的工业化并非重复以往的“进口替代”政策的结果,而是以发现被忽视的非洲市场、占据细分领域为主要特征的市场行为。由于非洲市场体量小、位置偏远,往往被跨国企业所忽视,出口到非洲的产品价格贵、款式老,很少关注当地消费者的特殊需求。中国企业却在与非洲日益紧密的经贸联系中,敏锐地观察到了非洲市场的成长新动向,在当地设厂生产建材家具、塑料制品、食品医药、服装鞋帽等生活类工业品,不仅显著节省了运输成本,而且产品针对性强、时效性快,能根据消费者的需要调整产品性能,跟上市场的潮流变化。因此,这些当地生产的产品并非替代了进口产品的存量,而是填补了市场的空白,成为市场的增量。

中国企业之所以能捕捉到非洲基于本土市场的工业化这一契机,既源于中非在商贸、经援、基建等领域多年的合作,使中国商人了解和熟悉了非洲市场的特点与需要,也与中国自身强大的工业体系分不开。旺康的创始人原本并不经营陶瓷,但当他看到商机后,很快就联系到国内的陶瓷生产设备供应商,几个月的时间就能在非洲完成生产线的装配,安装、调试、培训、维修一条龙服务都能依托国内厂家,非常便利。我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家,既有高精科技,也有传统低端产业。[10]由于非洲电压不稳,维修困难,很多欧美的新型精密机械并不适用,反而是中国制造的一些基础型设备经济耐用,在当地环境中如鱼得水,能充分发挥效用。面向非洲市场的工业投资利用中国完善的工业体系,为在非洲的生产活动提供了有力的支持配套服务,这些工厂在当地获取主要原材料,在当地市场销售,逐渐形成了工业化生产流通的初步体系。虽然这些产业开始体量很小,但却能带动当地社会综合性的循环发展,而不仅是简单地依靠廉价人力成本,因此,这一工业化模式的动力更持久、更全面。

由于非洲电压不稳,维修困难,很多欧美的新型精密机械并不适用,反而是中国制造的一些基础型设备经济耐用,在当地环境中如鱼得水,能充分发挥效用。笔者在加纳曾调研过当地塑料回收加工行业的兴起。起初,一家来自福建的企业开始收集当地人喝袋装饮用水后丢弃的包装,处理加工后可作为购物塑料袋出售。虽然这个工作又脏又累,但因为几乎没有竞争,企业获利颇丰。这一消息很快引来了不少跟随者,先是有十来家中国企业仿效,后来当地企业也闻风而动,通过他们的中国朋友找到了机器设备供应商,也进入这一领域。新加入的厂家在起初六七年中并没有发生激烈竞争,而是共同把行业蛋糕做大,回收的范围从首都逐渐扩展到全国,产业内也产生了细分领域。当地企业熟悉社会环境,能更好地找到废弃包装袋的堆放地点,它们更多地专注于上游回收和初级处理,雇用了数以百计的废品回收员;中国企业对机器性能和生产工艺更了解,它们就日益投入在技术要求高的后端加工环节。此外,也有不少中国和加纳企业把眼光投向了其他类型的塑料回收与加工。短短几年时间,一家发现了市场机会的中国工厂,在加纳国内带动了整条塑料回收加工产业链和产业集群的发展。[11]

中非工业合作面临的挑战与解决路径

工业化要持续发展,单靠增加设备或建立工厂远远不够,还需要社会观念、社会结构与生活方式配合工业生产全面改变。

中非工业合作依靠独特的协同模式和互补的经济结构,在21世纪前20年取得了一定的成绩。中国在埃及、赞比亚、尼日利亚、毛里求斯、埃塞俄比亚等国建立了6个国家级经贸合作区,吸引了逾300家企业入驻,雇用当地劳动力30000余人。[12]由企业自己投资或参建的工业园更是有数十个,在非洲投资的中国工厂达到数千家,带动了更大数量的当地工人就业,以及配套供应商、服务商与下游客户业务的增长。[13]但是,非洲工业化的长期性挑战依然存在,对中非工业合作的持续性增长提出了严峻考验。

前文提到,非洲工业化的关键问题在于缺乏体系的配合。虽然中国企业通过工业园、配套基建、产业链以及市场对接等方式,解决一部分要素的协同配合问题,推进了非洲的工业化进程;但工业化要持续发展,单靠增加设备或建立工厂远远不够,还需要社会观念、社会结构与生活方式配合工业生产全面改变。但在非洲这样一个有着根深蒂固的传统习俗,历史文化与中国相差巨大的地区,若要全面广泛地改变当地的社会形态,其难度可想而知。在实践中,中方的工业投资与合作活动会在无数场合遇上与传统社会风俗的矛盾冲突,例如非洲员工为去教堂礼拜而拒绝加班完成订单,土著酋长不承认政府的土地批文而索要额外赔偿,本地商业伙伴由于时间观念差异而爽约未能供货,移民局审批程序冗长导致居留许可才发下便已过期;更不用提教育水平低下导致的技术人员严重缺乏,官员们贪得无厌、索贿成风,或在当地与外界政治势力撺掇下抹黑污蔑中国工厂。

中非工业合作依靠独特的协同模式和互补的经济结构(图为中赞经贸合作区)

诺贝尔经济学奖得主贡纳尔·迈尔达尔早在20世纪70年代就指出,社会经济制度有自我强化的特性。由于社会的惯性,非工业化国家向工业社会转型的难度,要远远大于发达国家继续工业化,政治、经济、社会、文化全方位的薄弱使这些国家陷于低水平平衡状态。[14]洪源远同样写到,一个国家的经济繁荣往往需要良好的制度支持,比如财产产权保护、专业行政管理、有效问责机制等等,但“取得这些先决条件看起来也依赖经济发展水平”。[15]这就形成了“鸡与蛋”式的循环因果困境,众多非洲国家正是因为无法改善政治社会生态,造成工业体系运营无法长期持续,而下滑的经济又进一步恶化了社会环境。

能否有效克服非洲工业化的循环因果困境,是中非合作取得长期成功的关键。

因此,能否有效克服非洲工业化的循环因果困境,是中非合作取得长期成功的关键。然而,盘根错节的传统社会结构要转化为新型的工业化生产生活体系,不能依靠任何孤立的外部或内部因素。扭转恶性循环,需要对“鸡”和“蛋”同时进行改善,促成良性循环,协同共进。用足球队打个比方,只有当所有成员都想着让球队得分而不失分时,团队的共同训练才有进步。同样,要确保所有工业化转型的参与者朝向同一个目标努力和调整,在促进生产力可持续增长的目标下,探索适当的分工和市场运作方式,才能形成合力。但这也是合作中的难点。仍以足球为例,一场球赛中超过90%的动作并不直接导致进球,但是传球和跑位是进球得分的必要准备。在工业化转型时,社会上大多数参与者无法观察到整体长期的生产率增长,只能看到局部行动,追求短期收益,从而偏离总体目标。如何促成各方对总体目标的广泛认同,是非洲工业化突破以往局限、取得持续进步的必经之路。这也是中方在与非洲伙伴合作时常常提到的观念转变问题。

在中非经贸合作中,双方的观念差异是一个巨大的障碍。[16]文化和历史的影响之外,导致观念不同的主要原因是努力目标不同。例如,在中国与坦桑尼亚合资的友谊纺织厂中,中方经理的首要目标是提高企业生产效率与利润,确保企业持续发展;可当地政府委派的坦方经理只关心工厂能为当地解决多少人的就业问题,能向当地政府上交多少税收,能收购多少当地出产的棉花,却对企业自身的运营效益并不在意,因为他们相信中方会继续提供援助,不会让这一历史悠久的项目倒闭。[17]与此类似,在工业园和基础建设的合作中,各方的细分目标也有差别。中方企业的目标更多是自身获利,中国政府官员的主要目标是改善双边政治关系,非洲政府考虑更多的是本国的财税收入与就业机会,地方民众则希望得到更多福利。这几者尽管互有联系,也常常会有分歧和冲突。要达成共识与合力,就需要各方在自身的细分目标之上,能为了工业化这个大目标适当调整,求同存异,实现多方共赢。

国内改革中也有类似的观念改变与融合过程,几十年来国家通过思想引导与行政管理,逐步克服了社会上的保守主义、地方保护主义、自由主义等倾向,而能团结各界以生产力发展为中心而努力。但中非国际合作的挑战在于,无法用高层指令来改变目标导向,只能通过对等交流的方式影响非洲伙伴的思想观念。对此,中非双方秉承了“摸着石头过河”的渐进精神,在实践中注重充分沟通交流、互相调适,既推动合作项目,又加深理解、促进共识。在上述友谊纺织厂的例子中,中方一方面尊重坦桑传统,保留大批老员工,并和工会组织积极对话;另一方面则强调企业的市场属性,引入计件奖金制度,引导当地伙伴注重生产效益,而不是只看自身利益。[18]同样,在工业园和基建项目中,中非合作不拘泥于固定模式,而是在追求经济效益长期可持续的原则下注重“双赢”乃至“多赢”,也即能考虑到更多参与方的诉求,愿意牺牲部分短期商业利润来换取更广泛的政治与社会认同。中方也与非洲伙伴分享中国在四十年中快速成长为工业大国的鲜活例子,展示工业园和基建在其中所起的作用,引导他们全面认识市场经济与工业化给整个社会带来的巨大发展,从而激发他们为更长远的合作目标而努力。[19]

当然,合作双方的观念交流未必能达到期望的理解程度。但从长远来看,这样不确定的交流,是保证中非合作持续深入开展最有效、最本质的方法。外来短期的工业项目,只有先改变非洲社会各界内在的目标追求,才能帮助非洲克服长期存在的社会惯性,形成有利于工业化发展的良性循环。对非洲工业化内生动力的注重与培养,也是中国自身发展经验的传递,与西方发展模式有着很大的区别。

中非工业合作的特色与意义

中国对于后发国家遭遇工业化挑战时面临的矛盾、复杂的境况,有着不同于西方的认识。

西方在非洲推动工业化时,始终持有居高临下的姿态。无论是殖民地时期以宗主国的身份,还是当代以援助者的身份,欧美工业国家总是以本国的政治经济制度为标尺,批评非洲的落后,强制非洲国家模仿欧美的样板。例如在推行“华盛顿共识”的自由市场原则时,采用停援、制裁等手段来迫使非洲接受西方提出的方案。这种方式带来的后果是,欧美模式不仅无法有机融入非洲当地社会,反而造成割裂与动荡,导致非洲数十年来始终无法实现全面持续的工业化转型。

与此相对照,中国在自身一个多世纪的发展进程中,经历过与非洲类似的外部压力与挫折,并通过自己的摸索,找到了行之有效的工业化路径。因此,中国对于后发国家遭遇工业化挑战时面临的矛盾、复杂的境况,有着不同于西方的认识。一方面,中国强调经济发展和生产力持续增长对发展中国家的重要性。在不断追求自身产业升级壮大的同时,还希望带动非洲国家共同发展,摆脱贫穷落后的状态,不再受西方的控制和压迫。另一方面,中国围绕提高生产力的目标与非洲国家展开合作。对非洲在多样独特的国情环境中,用何种方式实现转型目标,持开放务实的态度,坚持各国走自己的发展道路,拒绝照搬任何模式,也不将自己的模式强推给任何国家。“一带一路”所提出的设施联通、贸易畅通、资金融通、政策沟通、民心相通的指引方针,正体现了协作发展与平等自主并重的原则。

由此可见,中非工业化合作富有特色的方式,既是经济增长的需要,也蕴含了深厚的政治思考。在与非洲国家的合作中,中国虽然强调以经济发展和市场效率为中心,却并不忽视政治领域。对生产力的重视,来自中国自身与西方列强抗争的实际经验:只有依靠市场经济和工业发展,才能有实力抵御外国的影响和干涉。这也与中国长期以来支持非洲国家独立自主,反对西方霸权主义的政策一脉相承。只是在新的时代背景中,政治的支持通过经济的手段才能更有效,也更可持续。反过来,在合作中强调中非的平等交流,并不是纯粹的政治姿态,而是因为新的市场与工业体系的建立必须要多方共同长期配合、互相充分沟通,才能走出“鸡与蛋”交错牵制的恶性循环。

非洲各国在向工业社会转型的过程中,不同阶层社会成员受到的影响大相径庭,对变革也会有截然不同的感受与看法,这既是中非工业化合作继续深化所面临的严峻挑战,也是千载难逢的历史机遇。随着中国工厂、基建等项目在非洲逐步持续地开展,中非双方在实践过程中加深了解与融合,形成互动开放的共同体。无论从经济还是从政治角度出发,中非促进工业化的大目标都相同,所以,即使有暂时的隔阂与波折,双方也终能通过沟通和调整加以克服。在这个渐进过程中,丰富广泛的合作实践所带来的多方面、多层次的改变,能帮助中非双方构建起更紧密、更深刻的联系与共识。

在合作中强调中非的平等交流,并不是纯粹的政治姿态,而是因为新的市场与工业体系的建立必须要多方共同长期配合、互相充分沟通,才能走出“鸡与蛋”交错牵制的恶性循环。

注释:

[1] “Action Plan for the Accelerated Industrial Development of Africa,”African Union,2007.

[2] Adam Smith,Wealth of Nations, Edinburgh: Thomas Nelson Press, 1843, pp. 3~5.

[3] 唐晓阳、唐溪源:《从政府推动走向市场主导:海外产业园区的可持续发展路径》,载《外交评论》2019年第6期。

[4] “The Top 250 International Contractors,”Engineering News-Record, August 20~27, 2018.

[5] 《外交部非洲司司长林松添在中非智库论坛第五届会议全体会上的发言》,中华人民共和国外交部,2016年4月18日。

[6] Justin Yifu Lin,“From Flying Geese to Leading Dragons: New Opportunities and Strategies for Structural Transformation in Developing Countries,”World Bank,Policy Research Working Paper 5702, June 2011.

[7] Tang Xiaoyang,“The Impact of Asian Investment on Africa’s Textile Industries,”Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, August 2014.

[8] [12] [19] Tang Xiaoyang,Coevolutionary Pragmatism: Approaches and Impacts of China-Africa Economic Cooperation, Cambridge University Press, 2020.

[9] 访谈:孙坚,旺康集团创始人,尼日利亚奥贡州,2014年7月。

[10] 张辛欣:《我国是全世界唯一拥有全部工业门类的国家》,新华社,2019年9月20日。

[11] Tang Xiaoyang,“Geese Flying to Ghana? A Case Study of the Impact of Chinese Investments on Africa’s Manufacturing Sector,”Journal of Contemporary China, Vol. 27,No. 114, 2018, pp.924~941.

[13] “Dance of the Lions and Dragons,”McKinsey & Company, June 2017.

[14] Gunnar Myrdal,The Challenge of World Poverty, London: Allen Lane, p. 268.

[15] Yuen Yuen Ang,How China Escaped the Poverty Trap, Cornell University Press, 2016, p. 1.

[16] 况璐琳:《文化差异对中非经贸合作的影响及其应对》,载《产业与科技论坛》2019年第3期。

[17] [18] 访谈:吴彬,友谊纺织公司总经理,坦桑尼亚达累斯萨拉姆,2011年9月;2014年8月。