面向能源互联网的零碳园区优化规划关键技术与发展趋势

宋卓然,程孟增,牛威,王宗元,刘嘉恒,葛磊蛟

(1.国网辽宁省电力有限公司,沈阳市 110004;2.国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院,沈阳市 110015;3.国网辽宁省电力有限公司大连供电公司,辽宁省大连市116001;4.智能电网教育部重点实验室(天津大学),天津市 300072)

0 引 言

随着能源短缺与环境污染的日益显现,能源行业的改革与发展逐渐成为关乎国家安全稳定与国民经济发展的重要任务。面对能源危机和环境问题的挑战,为支持碳达峰和碳中和目标的实现,国家发展改革委2022年发展改革重点任务中强调要加强能源产供储销体系建设,充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用[1]。同时,国家能源局印发的《2022年能源监管工作要点》[2]中提到要深化能源体制改革和市场机制建设,督促能源重大战略、规划、政策落地实施,在国家能源局《2022年能源工作指导意见》中,也指出要推动分布式能源、微电网、多能互补等智慧能源与智慧城市、园区协同发展。为更好地贯彻落实关于电力能源领域的各项政策,以促进能源产业转型发展,应深入开展零碳园区的建设研究,以加速“双碳”目标的实现。

随着经济社会的发展,能源的发展逐渐呈现出集约化、扁平化、网络化和去中心化的趋势[3]。在此背景下,能源互联网(energy internet,EI)[4]、多能源系统(multi-energy system,MES)[5]与综合能源系统 (integrated energy system,IES)[6]等概念应运而生,推动了电力、热力和天然气系统的改革、核心设备的研发及相关信息系统深度融合。为解决传统气、冷、热、电单一形式能源系统耦合不紧密,综合能源利用效率低,区域空间、社会、经济、交通和生态系统不协调等问题提供了条件[3,7]。能源利用方式从“传统单一能源利用方式、单一能源市场”的单一模式,到“以用户为中心、开放互联、多能协同、多能互补”的友好多边模式转变[8]。在我国“双碳”目标背景下,基于综合能源系统与能源互联网的绿色低碳、安全高效的低碳城市/零碳园区的构建成为一种新趋势,也是深入推动“源网荷储纵向贯通、电气冷热横向协同”的园区从“高碳”向“低碳”,再到“零碳”的演化发展路径的关键所在[9-10],对推动碳达峰、碳中和目标的实现具有深远的现实意义[11]。

为应对国家电力能源产业改革,园区的优化规划进入了以能源互联网为核心的发展阶段,其优化规划技术迅速成为了研究热点。文献[12] 针对园区能源系统的优化配置问题,提出了一种计及综合能源自给率、利用率和能量缺额期望的双层优化配置模型。文献[13]提出了一种以氢气储能为不同能量形式转换枢纽的园区综合能源系统架构,并阐述了氢气储能清洁、能效高的优点,有望成为实现“双碳”目标的重要支撑技术。文献[14]以年总成本、年污染排放和年能耗最低为主要目标,提出了一种面向园区微网的综合能源系统两阶段优化规划方法。在零碳园区选址定容方面,文献[15]针对一个冷、热、电、气互补性的园区能源系统,从资源评估、负荷预测、区域供能站和管网规划原则等角度研究了选址定容规划技术。文献[16]提出了基于加权有向图的综合能源系统模型和能效评估方法,将指标延伸至整个系统层面,并对能效指标进行综合评价,解决了单一能效评估指标具有局限性的问题。文献[17]提出了考虑园区综合能源系统建设时序的多阶段优化规划方法,以满足园区内长时间尺度下负荷增长的需要。在交通能量补给设施规划方面,针对交通系统的高碳排放强度,文献[18]计及综合能源系统交通能量补给设施,以全系统投资和运行费用最低为目标,建立了电-气-交通耦合的综合能源系统优化规划模型,对电网、天然气管网以及充电站、加气站等设施进行协同规划。

零碳园区是近来在我国“双碳”目标背景下所兴起的新概念,旨在提高园区能源供应中可再生能源比例,使得园区能源系统从“高碳”向“零碳”发展演化。然而,目前对零碳园区的内涵架构尚未有统一且明确的定义,国内外学者对其理解还不够深入与全面,其优化规划技术发展的未来趋势和挑战也尚不明确。此外,在新型电力系统背景下,园区的电力能源供应具有水/电/气/热高度融合、源网荷储强不确定、一二次拓扑结构复杂多样等特点,现有的规划设计技术较难满足其应用需求。因此,为顺应我国能源政策和时代潮流,促进园区的高质量发展,本文从能源互联的角度阐述零碳园区内涵架构与其规划技术的研究现状,归纳总结当前园区优化规划的关键技术,分析零碳园区优化规划所面临的科学与技术挑战,以期为面向能源互联网的零碳园区的实现提供更有力的技术支撑。

1 零碳园区内涵与规划研究现状

零碳园区是能源互联网技术在我国碳中和与碳达峰目标背景下的新产物,是发展未来分布式能源、微电网、多能互补等能源利用技术的主力军。由于其研究还处于起步阶段,目前学者尚未对其有清晰认知。为实现园区合理规划设计,文章分析了零碳园区的内涵与架构组成,介绍了其形态演化及负荷特性,从成果丰富性、技术多样化两个角度归纳零碳园区优化规划的研究现状。

1.1 零碳园区内涵架构

零碳园区是能源互联网热潮和中国“双碳”目标背景下的产物,在园区的建设中,考虑能源系统中风、光、氢等清洁能源的互补性质,实现能源系统的源网荷协同规划,发展低碳产业、低碳交通、低碳建筑,打造高效的低碳清洁园区,保证园区能源与电力供应的安全、经济与低碳性,是我国实践碳中和碳达峰的主力军,其技术进步与分布式能源、微电网、多能互补等技术的发展密不可分。

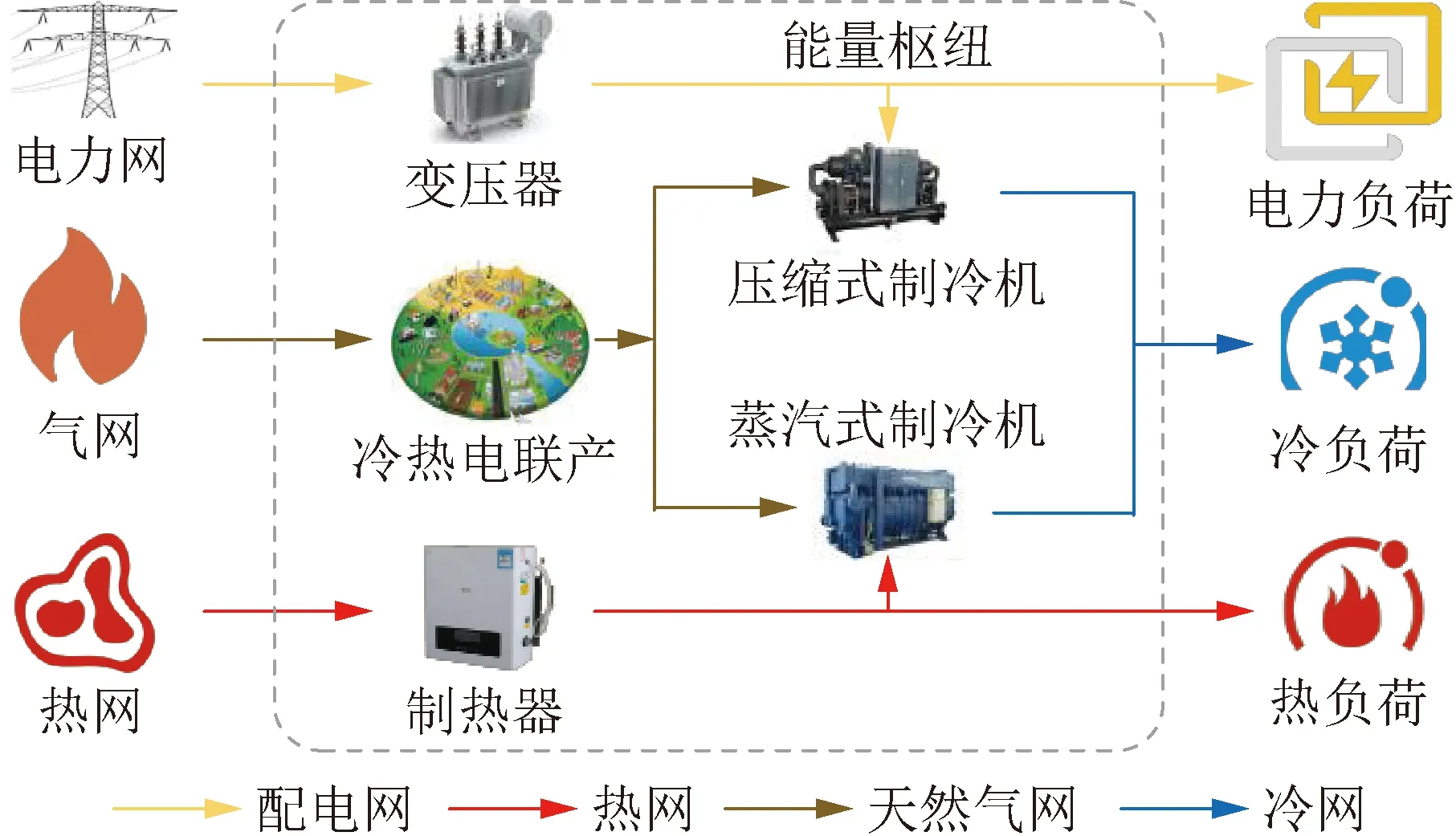

零碳园区中考虑了多种能源的转换、分配与协调过程,是基于用户侧而建立的多能源耦合系统[3],由电力能源提供站、储能系统、交通系统、输配管网和用于能源消费的负荷中心等组成[19],其设备组成与拓扑如图1和表1[8]所示。

图1 零碳园区拓扑Fig.1 Topology of zero-carbon park

表1 零碳园区中的设备组成Table 1 Equipment composition in a zero-carbon park

园区能源系统的源荷建模是其源网荷协同优化规划的关键所在。零碳园区的源、荷模型可由能量枢纽表示,能量枢纽将系统中能源、负荷、网络之间转化、传输等多能的耦合关系用一个输入-输出端口模型描述[20-21],可有效模拟零碳园区中各种类型的源、荷节点的输入输出特性,如图2所示。

图2 能量枢纽示意图Fig.2 Schematic diagram of an energy hub

文献[21]总结了“源-网-荷”协同规划中多供能网络耦合元件对于零碳园区的意义与效果,具体描述如下:

1)从网的角度来看,零碳园区包括配电网络、配气网络以及区域热网,对应的负荷形式为电、冷与热负荷。多供能网络耦合元件是零碳园区供能网中能量相互转化的核心组件,也是多供能网络联合规划的基础。燃气轮机与冷热电联供机组可以将配气网络中的天然气转化为其他形式的能量。其中,冷热电联供机组可以将天然气转化为电、热与冷的其中一种能源形式,实现电力-天然气-热网的多网耦合,燃气轮机是将天然气转化为电能的关键元件,可以使电力与天然气网实现深度耦合。

2)电转气是将零碳园区的出力转化为气体的技术,例如园区能源系统可以利用电解水制氢技术将多余出力转化为氢气。电转气设备对于气网来讲,可以改变气体网流的传输方式,通过电解水制得的氢气也可减小管道气体高热值,在满足相同负荷需求的前提下,所需管道内气体的体积会更小。此外,电转气技术在零碳园区中的引入可以使系统中多余的能量以气体的形式存储起来,降低能源网络拥塞程度,节约能源系统运行成本,提高能源系统内的可调容量[21]。

3)在园区的负荷低谷期,能源系统中光伏板、风力涡轮机等可再生能源生产元件会有多余的出力。此时,能源转换设备中的电锅炉、制冷机等元件作为能源转化的介质,实现电能向冷、热的转换,并可以在冰蓄冷和热储罐等能量存储设备中存储起来,在园区负荷的高峰期释放能量,缓解园区内供冷/供热和供电网络的压力。

近年来,电动汽车的快速发展,使作为重要能源消费部门的交通系统与电力系统的耦合正逐步增强[18]。车辆到电网(vehicle to grid,V2G)技术体现了电动汽车与电网的关系,形成电力系统-交通系统的耦合。电力系统-交通系统二者交互使交通网和配电网的交通潮流分配产生互相影响,降低园区交通系统的碳排放并平抑能源系统中的负荷波动[21]。

1.2 零碳园区与园区综合能源系统之间的联系与区别

随着国家政策的大力支持,园区综合能源系统的设计理念逐渐向零碳园区的形式发展,并逐步深入我国多地,成为未来我国能源系统的主要形式。所谓零碳园区,就是以低碳的理念重塑园区的综合能源系统,发展低碳产业、低碳交通、低碳建筑,最终实现可持续发展的目标。对于园区能源系统而言,其元件设备规模大小、规划目标与约束上的差别是其与零碳园区的重要区别之一。如何实现园区综合能源系统的低碳化发展成为当今时代的关键问题。

零碳园区是园区综合能源系统的重要载体,其与综合能源系统的区别在于零碳园区将“低碳”与“零碳”的思想引入到园区的规划设计中,相比于传统的园区综合能源系统,零碳园区具有电力部门逐渐脱碳化、终端用能部门电气化与低碳燃料使用扩大化的内涵[22]。零碳园区以零碳用电为主要发展目标,开展可再生清洁能源供电。对于零碳园区来讲,不确定的负荷完全由风、光等可再生能源供应,这使得园区保证零碳或低碳用电理念的同时,也造成了源荷的强不确定性。同时,大量分布式能源的接入也导致了如光伏逆变器等电力电子设备的大量接入,使得零碳园区高比例可再生能源与电力电子设备应用的“双高”问题与供给、需求侧的“双随机”问题十分显著。这是零碳园区优化规划领域所面临的独有问题与挑战,对如何精准实现零碳园区的可再生能源出力预测与负荷预测,如何对可平抑清洁能源波动性的储能元件实现容量规划等问题的解决技术提出了更高的要求。

1.3 零碳园区的形态演化及负荷特性

能源互联网的发展经历了4个阶段:孕育阶段、概念阶段、起航阶段、升华阶段,我国大力支持能源互联建设,并为此出台了能源政策[23]。随着云计算、大数据、物联网技术、移动互联网和人工智能的应用,零碳园区的内涵被不断丰富,在当前能源互联背景下其形态演化的结果如下:就电源而言,除了传统石油、天然气等常规电源通过大电网的变电站给园区供电,风/光等集群式新能源、多能互补、微电网、虚拟电厂等不同市场主体的能源资源的接入比例越来越高;就网而言,油气管网、供热网、冷热电联供等多种资源网络正在强耦合,5G、光纤专网、小无线专网等新型物联网接入手段,支撑起园区的信息流,形成了能量流和信息流等多种网络彼此相互交叉融合态势;就负荷而言,除了传统的工业、商业、居民等用电负荷,电动汽车、智能楼宇、储能设备、柔性负荷、电解水制氢等新型负荷,使得园区的电力负荷组成越来越复杂多样。现在,零碳园区的负荷逐渐呈现如下新特征:

1)多元性。电、气、热、冷多元用户具有不同气、热/冷网络能量传输的延时性、能量品质的差异性以及用能需求的替代性,使得零碳园区负荷呈现多元化特点。

2)互动性。电动汽车、柔性负荷、电解水制氢等新型电力用户具有需求响应灵活、与电网互动的特点,零碳园区用户负荷呈现多样化特点。

3)社会群体性。园区的多类型用户数量众多,用户与用户之间、用户群体与能源系统之间紧密耦合、相互影响,用户多样化诉求与其生产、生活等社会性行为密切相关,零碳园区负荷呈现社会群体性特点。

上述零碳园区共性的特点,使其负荷形式扩展到了源网荷各个环节,且未来的负荷形式会更加复杂,导致零碳园区的规划难度会进一步提高。在当前园区负荷形式与设备类型愈发多样的背景下,如何继续保证园区安全、经济以及低碳运行,深入把控“碳源”与“碳汇”两个基本要点,在提高能源利用率,实现可持续发展的前提下,实现能源系统的合理优化规划,是零碳园区规划层面所面临的长期任务。

1.4 零碳园区规划研究现状

园区的风、光等集群式新能源资源比例越来越高,多种资源网络正在强耦合,新型负荷使得园区负荷组成复杂多样,给零碳园区带来发展机遇的同时,也给其规划问题带来新的挑战。尽管零碳园区规划设计研究日趋丰富,但相关研究远未达到成熟阶段,缺乏统一完整的规划流程和方案。总而言之,当前零碳园区的规划研究还处于起步阶段,与综合能源系统、能源互联网的其他核心技术相比,当前零碳园区优化规划研究具有成果丰富化、角度多样化的特点。

1)面向能源互联网的零碳园区规划设计技术成果丰富化。随着能源互联网的发展及“双碳”目标的提出,低碳的概念逐渐深入人心,越来越多的高校、研究机构开展零碳园区相关工作,在研究内容与方向上呈“多点开花、快速上升”的趋势[24]。

2)面向能源互联网的零碳园区规划设计技术角度多样化。零碳园区规划设计往往涉及多项技术,文献[14-16,24-29]从多能互补的角度出发,考虑电热气等能源形式的深度耦合与交互性质,实现园区的规划设计;文献[18,30-31]考虑了园区的建设时序,从不同角度研究了园区能源系统的渐进式规划设计技术;文献[28,32-34]从能量梯级利用角度进行了园区能源系统的站网协同规划;文献[15,35-40]从需求响应的角度进行了园区能源系统的元件优化配置与规划相关研究。文献[19,41-42]在园区的规划中侧重于能源系统和交通系统/清洁交通之间的耦合,在本文的第2节中,也将对上述提及的关键技术进行详细阐述。

2 零碳园区规划关键技术

作为能源互联网在我国“双碳”目标下的重要体现形式,零碳园区规划关键技术在研究内容与方向上呈多样化与丰富化发展。其中,零碳园区规划包括评估、设备的选址定容、规划模型求解等多个方面。本文选取了包括能源-交通系统耦合、多能互补、能量梯级利用、需求响应、渐进式规划几个重要角度阐述当前零碳园区优化规划方面的关键技术,介绍园区规划模型的主要特点与求解方法,以促进园区规划方面成果进一步多样化与丰富化,加快零碳园区相关技术的落地应用。零碳园区优化规划的关键技术如图3所示。

图3 零碳园区规划的关键技术Fig.3 Key technologies for zero-carbon park planning

2.1 考虑多能互补的零碳园区规划

零碳园区以用户侧需求为导向,将生产、转化、存储设备和各类型负荷构成的电力、天然气、水、热、冷等能源节点连接,实现多种能量双向互补、集成优化[43]。多能互补并非近几年兴起的新概念,而是长期存在并已应用于能源领域的规划设计中,能源系统中每一次转化过程,都会存在不同能源形式的互补,对能源系统中的多种能源形式进行协同优化规划,有助于实现多类型能源的梯级利用和协同调度[44]。

近年来,多能互补与集成优化成为了零碳园区优化规划领域研究重点,主要包括多能流混合建模、多能源流综合评估、多能流交易、商业运营模式、多能融合信息系统等方面。对于零碳园区的规划设计而言,多能流混合建模是零碳园区规划设计的基础;多能源流综合评估可为零碳园区与规划设计提供目标集;多能流交易、商业运营模式有助于零碳园区规划中的上层规则设计;多能融合信息系统可以为零碳园区的规划与设计提供技术支撑平台和数据基础[45]。

此外,值得注意的是,尽管能源互联网联络了冷、热、电、气等能源设备和能源节点,相比于单一的能源系统,多种能源的耦合有时也会对能源系统造成不利的影响。如果热能系统出现故障,电力系统和天然气系统的负荷供应压力会增大,进而影响电力和天然气系统的能量供应,甚至会对能源系统全局的负荷供应产生影响。然而,这个有害影响在当前零碳园区优化规划与工程应用并没有受到特别的关注。因此,在零碳园区的优化规划中,不仅要利用多能互补协同规划的优势,同时也应该考虑其能源网荷互相之间的不利影响。

2.2 零碳园区渐进规划理论

渐进规划理论起源于城市规划学[46]。所谓考虑建设时序的园区渐进式规划与设计的概念是指将零碳园区的规划建设周期分为多个阶段,即园区的建设与其规划是同步进行的,建设期间零碳园区的负荷水平与特性处于不断增长和变化的动态阶段,建设时序集合是指所有可能的零碳园区建设时序方案的集合[33]。

零碳园区的工程建设,往往会根据园区的规模、地理环境、建设条件等因素分为若干阶段进行,但在零碳园区的规划设计时,常假设在整个规划周期内负荷水平保持恒定不变。尽管这大幅度降低了优化规划问题的复杂度,但也导致了在规划阶段初期往往出现冗余配置等问题,影响了园区的规划经济性,而在规划阶段后期又无法满足高密度、窄通道的负荷对园区的供电容量提出的更高要求[17]。这促使学者们从多学科的视角出发,探讨解决园区发展中遇到的问题,提出了“连续性园区规划”理论。文献[17]提出了考虑园区综合能源系统建设时序的多阶段优化规划方法,根据园区内的负荷水平,将规划周期划分为多个阶段,在各个阶段的初期提高系统中设备的投入,以适应园区内长时间尺度下负荷增长的需要。文献[32]提出了一种基于阶梯碳交易机制的园区综合能源系统多阶段规划方法。文献[33]针对实体储能单位投资成本较高的问题,将“云储能”技术引入到园区综合能源系统的渐进式优化规划中,以云端的“虚拟”储能容量代替实体储能,提出了考虑最优建设时序和云储能的园区双层优化规划模型。

文献[47-48]均提出了考虑建设时序的优化规划方法。根据已有文献中的理论,首先要根据所优化的园区的规划周期等实际情况确定零碳园区建设时序的数量。文献[48]指出渐进式规划的规划阶段数量划分需要考虑园区内负荷增长的速度,当园区的负荷处于快速增长的时期,其阶段数需要进行多次划分,且每一阶段相隔的时间较短,而当园区负荷增加速度较慢时,其所划分的阶段数也应该减少。因此,根据未来一段时间内园区的用户入住与用户增加的时间和规模,进行负荷水平增长与速度的预测也是渐进式规划阶段数确定的关键[17]。

2.3 考虑能量梯级利用的零碳园区站网协同规划

能量梯级利用[15,22]的概念是指在满足能源系统中多类型用户用能需求特征的前提下,以实现提高能源供应系统的综合利用率和系统完善度为目标,按照能量的品位合理供能。其好处在于根据不同用户,在不同时段,对于不同种类能源的需求差异,对零碳园区能源系统进行合理的资源配置,实现能源系统的协同规划。零碳园区站网协同规划是指对能源站选址、设备选型定容和能源网络布局进行协同规划。

文献[28]提出一种考虑能量梯级利用原理的站网协同规划方法。协同规划中的能量梯级利用技术可以概括为:在热能系统中,燃气轮机的余热被余热锅炉回收并产生低温热水,电热泵等加热设备会将其加热成中温热水,中温热水的其中一部分会通过尖峰加热器变为高温热水,另外一部分会通过吸收式制冷机制取冷水。零碳园区中的能量在转换过程中通常涉及热的梯级利用,因此考虑梯级利用的园区优化规划可以促进不同品位能量的耦合与转换利用,进而提升能源利用效率。

2.4 考虑需求响应的零碳园区规划

需求响应(demand response,DR)是电力系统调度计划的重要环节,可以起到平抑可再生清洁能源的波动性、削峰填谷、维持电力系统安全稳定的作用[49]。在面向能源互联网的零碳园区背景下,传统的DR逐渐向综合需求响应(integrated demand response,IDR)发展,使得考虑IDR的园区系统的规划设计成为研究热点,其核心关键是利用园区能源互联网中不同能源的耦合特性,在通过削减、转移用能负荷来参与DR的同时,也可以改变消耗的能源种类[13]。

能源系统中冷、热、电负荷具有较好的柔性可调特征,IDR可以促使园区能量梯级利用[50],提升能源系统用能效率、系统运行经济性与调控灵活性,实现园区供需双侧资源协调优化。园区用户可以根据能源价格信号调整用能习惯和用能需求,降低用户自身用能成本并提高用能灵活性。因此相比于传统电力系统中DR,IDR的削峰填谷效果更明显且用户满意度更高[40]。文献[36]考虑电、热负荷需求响应和供需双侧电、热耦合,平滑供能侧的电、热负荷曲线,实现能源系统配置容量修正;文献[37]以能源系统中的能量枢纽为研究对象,提出了一种计及综合需求侧响应的能量枢纽优化配置方法;文献[38]以优化电价激励型需求响应计划下经济效益和环境效益为目标,提出了一种综合能源系统的双目标优化模型。

上述面向能源互联网的零碳园区IDR往往集中在确定性模型的优化。在实际中,由于园区内的气象改变、突发事件、用户消费心理差异等客观因素使得需求响应存在不确定性[40],且不同用户的认知程度和消费行为也有较大的差异性,这导致零碳园区IDR也存在诸多不确定性[49]。因此,一些学者侧重于建立IDR不确定性模型,并应用到园区的优化规划中。例如,文献[40]以综合能源聚合商总收益最大为目标,构建了计及IDR不确定性的综合能源系统优化运行模型;文献[37]提出了一种考虑IDR的多重不确定性,并兼顾电价方案、设备选型、容量配置和运行策略的综合能源系统规划方法。总而言之,随着零碳园区的结构变得越来越复杂,考虑IDR不确定性的规划技术变得更具必要性。

2.5 考虑交通系统与能源互联网耦合的零碳园区规划技术

交通部门是关键的能源消费部门,其碳排放强度相对较高[51]。随着电动汽车、天然气汽车技术的发展,作为重要能源消费部分的交通系统不再是独立的,而是与园区的电力系统紧密联系,这使得交通系统逐渐成为零碳园区优化规划中必不可少的一环。面向清洁能源交通的园区能源-交通耦合,从系统的角度来讲,可以实现能源和交通系统结构的优化,提升系统运行水平,从用户的角度来看园区的能源-交通耦合可灵活地规划调整交通用能的时空分布,有助于改善零碳园区的用户体验[18]。

日渐融合的园区能源网和交通网是零碳园区理论中的重点关注内容。园区中储能系统容量和能量密度不足,以及电动汽车、天然气汽车等清洁能源车辆行驶里程短、能量补给难等问题严重制约其推广与发展[18]。此外,零碳园区中源网荷电力用户特性的变化也对能源系统的规划带来了新的挑战。因此,交通能量补给设施规划方面对于园区交通、能源系统的发展至关重要。文献[18]以系统投资和运行费用最低为目标,考虑电网、天然气网运行约束,提出了考虑电-气-交通耦合的综合能源系统规划方法;文献[42]提出了一种电动汽车充电站交通受限的多目标规划方法;文献[43]提出了一种综合配电与电动汽车充电系统的电力多目标协同规划策略。

2.6 零碳园区规划模型求解方法

零碳园区包含:光伏、风力涡轮机等新能源发电设备;逆变器、燃气锅炉、燃气轮机、电解水制氢、制冷机等能量转换设备;电池储能、氢储能、超级电容器、冰蓄冷等储能设备;燃气管道、氢气管道以及输电线路等能量传输设备。这些设备数学模型具有高度的非线性与复杂性,其本质上是一个多目标非线性混合整数规划问题,传统的优化求解方法一般难以对其进行优化求解[3]。除了基于国内外主流的运行模拟与容量规划软件获得园区的规划结果,现代智能优化算法,例如粒子群算法[52]、遗传算法[7]等在本领域的应用均取得了较好的效果,在处理零碳园区的优化规划设计问题时不必考虑数学模型的复杂形式,降低了规划问题的求解难度。

在实际的规划设计中,更多的情况是要求将经济性、可靠性、低碳性等目标进行综合考虑、协调优化,在此情况下,有两种相对成熟的解决方法:第一,将多目标优化规划问题转化为单目标的优化规划问题,选择一种评价指标作为目标函数,其他的目标可以转化为约束条件,之后按照单目标优化问题的解决思路获得零碳园区规划的系统解决方案。然而,这种方法虽然可以同时考虑多个目标,但本质上还是一个单目标优化规划问题,这导致在规划方案的候选解获取过程中往往更偏向于一个目标最优,而其他指标仅满足所预设的一定条件即可,缺少了多个目标之间的权衡过程。第二,直接使用多目标优化算法进行多个目标的优化,多目标优化算法可处理零碳园区规划问题并获得一组非劣解集,包括多目标遗传算法、多目标粒子群算法、多目标樽海鞘群算法等。相比于将多目标规划问题转化为单目标规划问题的方法,直接对多个目标优化可以更好地权衡园区的经济性、可靠性、低碳性等要求。此外,深度学习、迁移学习与强化学习等机器学习技术在处理多目标优化问题上具有独特的优势[53]。

3 零碳园区渐进规划未来趋势与挑战

随着电力产业的发展,零碳园区能源系统内的电力用户设备的类型日趋复杂,其优化规划的难度也会提高。在未来,其优化规划研究的发展趋势必将与目前的规划方法大不相同,面临众多不可避免的困难与挑战。为此,一些学者尝试将一些新的思想引入到零碳园区的规划建设中,这些思想与其发展趋势和挑战的关系如图3所示。

3.1 共享理念下的零碳园区规划

文献[3]从共享理念的角度阐述了区域能源互联网生态系统价值共创模式与机制。共享理念这一概念发展的早期广泛应用于博弈论的能源共享模型构建、社区能源共享等领域。作为能源共享主要载体的零碳园区,完善与发展其共享理念是其必然要求,本文结合文献[3]中的能源共享思想,阐述共享理念在零碳园区优化规划中的益处与挑战。

图4 零碳园区的未来挑战与发展趋势的关系Fig.4 The relationship between future challenges and future trends of zero-carbon parks

零碳园区的规划需要考虑规划设计的全局性与层次性,要求在其优化规划的过程中实现能源的全局共享以及多类型能源设备和负荷资源的配置。能源共享理论基于能源互联网的物理逻辑与网格链接,其应用于园区能源系统规划时可以实现能源生产、传输、储存、消费各个环节的全产业链和全生命周期的共享,符合未来园区全方位发展的实际需要[3]。在零碳园区中,无线专网、光纤专网、小无线专网等新型物联网技术,支撑起多种网络彼此相互交叉融合态势,能源与信息技术得以迅速发展,使得园区中的能源主体的产消边界更加模糊,供与需的身份也处于动态变化中,这是能源共享理念区别于互联网中共享经济的重要特点,也给基于能源共享理念的零碳园区的优化规划带来了挑战。

3.2 数字孪生理念下零碳园区规划

数字孪生技术又称为数字镜像,是复杂物理实体从现实空间到虚拟数字空间的映射,可对物理系统实时状态和动态特征进行刻画和模拟[54-55]。文献[55]阐述了数字孪生技术对于智慧城市能源互联网的重要意义以及应用:在未来的智慧低碳城市与零碳园区的发展中,能源系统必将与智慧城市的运营管理相结合,这样既能面向智慧城市的多样化需求提供可定制的能源服务,又能与其他领域进行信息交互。此外,由于低碳智慧城市具有多种形式的能源与信息交互耦合的特点,在智慧城市层面的协同优化需要在数字空间中实现,大数据、人工智能等技术应用也需要基于数字空间提供的融合数据基础和执行环境。

数字孪生的主要思想也可以为零碳园区规划设计方面的研究提供参考。数字孪生技术中的全息全景镜像所能提供的空间几何信息将更加有利于零碳园区的协调规划,实现规划设计方案和建设实施方案的一体化。数字孪生技术中模块化思想有助于获取信息更丰富的规划设计方案,使得基于数字孪生的零碳园区的系统规划更加简便。数字孪生为零碳园区规划设计方案的评价提供了更加拟实的测试环境,使得规划方案的评价更具科学性、客观性与准确性[55]。总而言之,数字孪生技术的发展给园区系统规划设计方案在理念与实践两个方面带来了新的内涵,结合数字孪生技术的零碳园区规划设计具有巨大潜力。

3.3 面向云储能的零碳园区规划

零碳园区中存在可再生能源,例如分布式光伏、风力涡轮机等发电设备。这些设备发出的电能往往具有高度的随机性、波动性与不确定性,储能技术可以吸收多余的可再生电能或通过负荷曲线移峰的方式来减少园区用户的电费[56]。但当前的储能装置具有成本过高的问题,限制了储能的广泛应用与发展。目前对于零碳园区的的规划技术,主要集中在源网荷储各组件中的实体储能设备,文献[57]提出了“云储能”的概念,其核心关键是将用户侧的储能设备集中到云端,以云端的“虚拟”储能替代实体储能,在零碳园区能源系统背景下,云储能的供应商利用通信系统和金融系统与云储能中的消费者进行充放能与租赁费用等信息的传递与交互。

零碳园区规划研究多数考虑实体储能,因此面向云储能的零碳园区优化规划问题也应该是学者们关注的重点。例如,文献[33]基于云储能的提供商与消费者,考虑与云储能租赁成本有关的租赁容量、租赁功率以及过网费用等因素,构建了云储能系统的租赁成本模型,完成了包含云储能的园区综合能源系统规划设计。该研究表明,云储能技术对于能源互联背景下园区中的能源提供商与消费者均具有一定益处。在成本方面,云储能的供应商可借助实体储能设备来降低其投资成本。此外,由于能源互联网中实体储能总量可低于所有云储能用户需求的和,进一步减小了云储能系统提供商的投资成本。在收益方面,云储能提供商的主要收入来自于园区用户对云储能的租赁费用,其提供商要求具备多源异构数据预测、分析、通信等技术。零碳园区背景下,消费者在租赁云储能后,云储能消费者根据当时的电价支付费用对云储电装置充电,其电费由云储能提供商收取而并非售电公司,使用云储电装置将储备的电能释放不需要再缴纳额外电费[33]。面向能源互联网的零碳园区中的云储能技术不仅仅涉及其研究框架与其在能源系统中的规划设计研究,云储能技术对于园区的环境、对园区能源产业的影响等都是值得关注的问题[56]。

3.4 零碳园区规划中的技术挑战

零碳园区规划技术目前虽然已经有一些研究思路与先进的理念与理论。然而,目前的优化规划方案依旧存在一些尚未解决的科学与技术挑战:

1)“共享理念”与“数字孪生”等先进概念为综合能源系统的规划设计带来新的内涵,已经具备了完整的理论体系。在已有理论的基础上,如何进一步挖掘理念的内部机理与技术之间的联系,搭建科学理论与园区规划设计的桥梁,可促进上述概念在实践中得到更加广泛的应用。

2)零碳园区一般存在能源与信息耦合的情况,即在园区中,多类型能源用户设备中不仅存在能量流,还有信息流的存在,尽管目前能源互联网的部分研究涉及了这一问题,但鲜有在零碳园区规划设计中考虑关于能源与信息耦合的运行场景及其优化规划模型中所对应的目标与约束。

3)零碳园区的规划设计研究涉及到管理、经济共享、自然及社会资源等多个学科的融合,然而考虑多学科的相关优化规划设计研究目前还较少,其关键在于学科交叉与融合的难度大。因此,未来的研究更需要将园区优化规划技术与大数据、行为学、复杂网络、人工智能等技术交叉融合,为零碳园区发展格局的研究提供重要的理论与技术参考。

4)态势感知包括态势觉察、态势理解、态势预测3个阶段[58],广泛应用在网络安全、军事管理、情报学等多个领域[59],但其在零碳园区规划设计领域的相关研究还较少。零碳园区能源互联网设计的范围广、信息量大、能源形式多样,更加需要态势感知技术以提升其运营与管理性能。其中态势觉察技术可以监测能源互联网各设备的状态与数据,助力零碳园区高可靠性规划设计与多类型设备的优化配置,同时提高园区的智能化水平。此外,态势感知技术获得的设备数据与态势信息可为新的规划理念的应用与多学科的交叉融合提供数据和信息基础。

4 结 论

面向能源互联网的零碳园区优化规划是支持碳达峰和碳中和目标实现的关键一步。尽管国内外众多学者及研究机构开展了零碳园区优化规划工作,但相关研究远未达到成熟阶段。本文以零碳园区优化规划设计为研究对象,阐述了零碳园区的内涵框架、总结了其优化规划的关键技术与未来发展趋势和挑战,以期为学者们对于零碳园区的研究提供参考依据,主要结论如下:

1)当前面向能源互联网的零碳园区规划设计研究具有技术成果丰富化、技术角度多样化的特点,包括能源-交通系统耦合、多能互补、能量梯级利用、需求响应、渐进式规划等园区规划相关的关键技术,呈现出百花齐放、百家争鸣的发展态势。

2)尽管当前零碳园区规划设计技术多样,但零碳园区的电力能源供应具有源网荷储强不确定性、一二次拓扑结构复杂多样等特点,现有的规划技术依旧较难满足其应用需求,需要探索零碳园区的多阶段渐进式演进发展路径。

3)共享理念、数字孪生等概念,云储能、态势感知等技术可被应用在零碳园区的规划设计中。在原有理论的基础上,深入挖掘概念与技术之间的影响机理,并将新概念、新技术与园区规划实践相结合,是进一步促进零碳园区规划设计经济技术合理性的核心关键。

4)零碳园区的规划设计可与管理、经济共享、自然及社会资源等多个学科融合,但交叉学科融合难度大。因此,迫切需要国内外学者们在未来园区规划中结合人工智能、行为学、复杂网络等其他学科领域新技术,探索出新的零碳园区发展模式与演进路径。