在“生态系统能量流动”教学中发展科学思维及强化生命观念

张树艳 (北京市怀柔区第一中学 北京 101400)

《普通高中生物学课程标准(2017版)》明确提出,生物学学科核心素养包括生命观念、科学思维、科学探究和社会责任[1]。教师要在课程标准的指导下,在教学实践中促进学生发展这4个维度的核心素养。在教学中鼓励学生基于生物学事实和证据,运用归纳与概括、演绎与推理、模型与建模等方法,探讨、阐释生命现象及规律,审视或论证生物学社会议题。“生态系统能量流动”一节需要学生通过在细胞、个体、种群等生命层次上分析能量流动过程,从而类比推理、归纳总结出生态系统能量流动的过程。此外,需要学生建立能量流动模型,总结能量流动规律,并应用解决实际问题,是培养学生科学思维的典型案例。

物质与能量观的形成,需要一个认知和发展的过程。“生态系统能量流动”教学内容比较抽象,以往学生真正理解生态系统能量流动的概念和应用存在一定的困难。

基于以上分析,在教学中指导学生通过科学研究方法和建立能量流动概念模型和数学模型,进行定性和定量分析总结出能量流动规律,应用规律对粮食危机情况下选择合理的膳食结构作出合理的分析和判断,引导学生用生命观念认识生命世界、解释生命现象并学以致用,解决生产、生活中的实际问题。

1 创设情境,支撑概念

通过“荒岛求生”的问题创设情境,让学生设身处地地思考,积极发言,各抒己见。通过讨论,学生主要得出A、B 2种策略(略)。讨论交流过程中认识到,获取食物维持生命是因为食物为人体提供了能量,初步建立物质与能量观。提出问题:为什么能量能维持人体的生命?

2 类比推理各生命系统层次,初步形成概念

2.1 细胞中能量流动过程 细胞和个体水平的物质能量变化是群体水平物质能量变化的基础,所以,首先引导学生分析细胞中能量的输入和输出过程(图1),明确动、植物细胞通过光合作用和呼吸作用等,进行物质的合成伴随能量的储存,物质分解伴随能量的释放,以及光能、化学能和热能之间的转化,并意识到能量作为动力推动了生命活动的进行,推动了物质的合成与分解,从而解释了生命的维持需要物质中的能量。

2.2 个体和种群水平上的能量流动过程 学生根据对细胞的分析,得出动、植物个体及种群发生的能量输入、转化和散失与细胞是一致的(图2)。

2.3 生态系统能量流动的研究方法 生态系统是生物群落和无机环境相互作用的有机整体,生物种类繁多,发生在生态系统中的能量流动,除了各种群能量输入、转化和散失的过程,还多了一个生物之间能量传递的过程。在此教学环节中,展示一个食物网的图片,使学生意识到生态系统生物之间能量传递过程比较复杂。引导学生根据不同生物能量输入和输出的共性,将生物按营养级归类,简化研究生态系统内的能量传递过程,从而学会化繁为简的分析方法,发展学生的科学思维。了解分析生态系统能量流动过程最好在群体水平上研究,强化系统观,同时也初步建立生态系统能量流动的概念。

3 生态系统能量流动模型的建立、研究及检验

3.1 建立生态系统能量流动模型,发展科学思维并形成概念

1)初步建立能量流动概念模型。指导学生小组合作,利用卡片和箭头初步构建出能量流经第一营养级、第二营养级的模型,具体分析每个营养级能量流动的来源与去路,并展示交流(图3)。

2)详解2个营养级能量的流动过程模型。借助PPT(图4)详细分析第一营养级能量来源与去路,重点解释学生模型中存在的问题:摄入量、同化量与粪便量之间的关系,突破教学难点。

3)简化修改能量流动模型。指导学生根据图解的分析,修改模型中存在的问题,简化能量流经各营养级的整体模型(图5)。学生通过从初步建立到自己修改优化的活动中,不但发挥了主体地位,避免了被动地接受学习,建立了生态系统能量流动模型,还很好地渗透了建模的思想方法。

3.2 研究模型,归纳能量流动的概念和规律 根据模型和问题驱动,引导学生思考在生物群落与无机环境之间,以及在生物群落内部能量是怎样流动的。经过逐步建立模型和问题的引导,学生可很好地理解通过生产者的光合作用光能从无机环境输入至生物群落,转化为有机物中的化学能沿着营养级逐级传递,最后,通过生物的呼吸作用,将有机物分解化学能转化成热能散失到无机环境,不能再被重新利用。进而总结出能量流动是指生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,同时发现能量单向流动不可逆、不循环,以及能量流经各营养级有能量散失,逐级递减的规律[2]。该过程中培养了学生运用模型分析问题的科学思维。

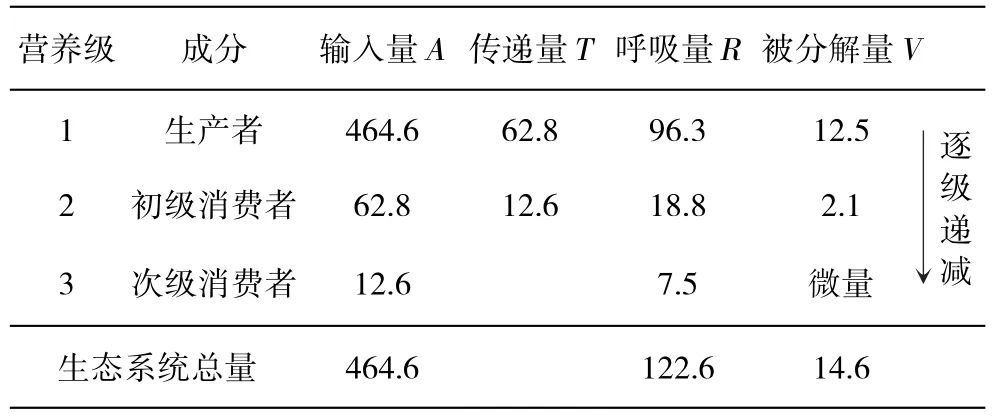

3.3 检验能量流动模型,验证能量流动规律 模型是否准确、规律是否正确需要实践检验,从定性分析到定量研究是科学深入发展的必然,由此引出林德曼的研究。指导学生按能量流动模型内容处理教材(人教版选择性必修2《生物与环境》)第56页赛达伯格湖能量流动数据(表1)。

表1 赛达伯格湖能量流动模型数据表[单位:J/(cm2·a)]

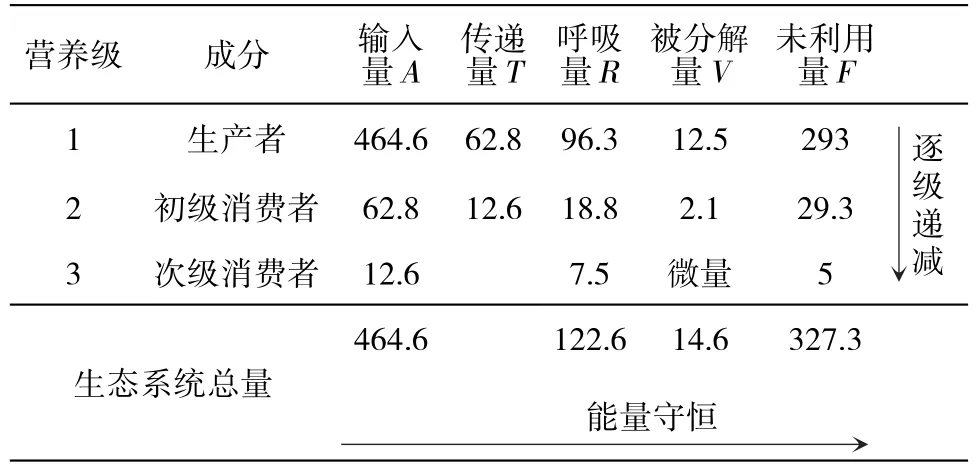

学生根据数据分析验证了“单向流动、逐级递减”的能量流动特点,同时通过定量分析发现各营养级及生态系统能量输入总量和输出总量不相同。教师引导学生分析得出,在林德曼调查期间存在“未利用的能量”,即未被自身呼吸作用消耗,也未被后一个营养级和分解者利用的能量。师生共同完善表格内容(表2),教师引导学生建立数学模型A=R+V+F(+T),证实能量流经赛达伯格湖每个营养级及流经整个生态系统时,遵循能量守恒定律,为后面学习生态系统稳态能量输入、输出平衡的问题奠定基础。

表2 赛达伯格湖能量流动数据补充表[单位:J/(cm2·a)]

引导学生进一步对赛达伯格湖数据进行分析,计算能量在2个营养级之间的传递效率,发现相邻2个营养级能量传递效率在10%~20%,真正理解能量流动逐级递减的规律。通过数据的整理和分析,提高学生定量分析问题的能力,发展逻辑思维。

4 应用能量流动规律解决实际问题,渗透节约粮食的理念

问题1:分析荒岛求生的最佳生存策略。策略1,应该先吃鸡,再吃玉米;策略2,增加了食物链的长度,能量逐级递减,最后使人获得的能量较少。数据进行验证:物质是能量的载体,假设单位质量的生物体所含能量相同,按能量传递效率为20%计算,且策略2有1/3的玉米给鸡吃,2/3给人吃,求这2种策略分别使人增加多少物质中的能量?

问题2:后疫情时代,许多国家迎来了粮食危机,节约粮食、反对浪费已是一种全球性的趋势。有人说多吃素,少吃肉,也是节约粮食的一种具体行为。结合荒岛求生的实践经验,你是否支持这种说法,为什么?

通过这2个问题,使学生意识到合理膳食、多吃素食不仅有利于自身的身体健康,也减少了大量饲养动物而消耗大量的粮食,减少饥饿人口的数量。而且该教学环节也使本节课做到首尾呼应,形成闭合。

5 教学反思

教学围绕“提高生物学科学素养”制定和实施教学目标,教学中以问题串引导学生分析各生命系统层次能量流动的过程,使学生从微观到宏观认识能量流动,引导处理分析数据、建构模型、形成概念,并在概念学习中强化系统观、物质与能量观,提升科学思维。在解决实际问题中培养社会责任感。