都市画像的叛逆之思

——T·J·克拉克艺术社会史视域下的基希纳街景系列解读

文/张 和 [温州大学美术与设计学院]

艺术社会史始于这样一个假设:艺术不是自律的,而是与一些社会因素有着复杂的关联;这些因素包括道德、法制、贸易、技术,以及政治、宗教和哲学。①T·J·克拉克(T.J.Clark)作为艺术社会史领域新兴崛起的领袖人物,没有局限于早期较为粗糙的艺术社会史研究[比如阿诺德·豪泽尔(Arnold Hauser)“阶级决定风格”的方法],而是在选择性地吸收和批判的基础上发展出以阶级、意识形态、景观等关键术语为核心的艺术社会史观。在其代表著作《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》里,克拉克以19世纪60、70年代马奈及其追随者的作品为研究对象,将这些描绘城市中“小资产阶级”生活的绘画与当时奥斯曼改造后进入“现代城市”的巴黎社会联系起来。他通过回溯具体社会背景下的经济、文化和生活状况来构建城市景观,并将其与表现城市景观的画作进行比对,细化作品中人物的“小资产阶级”阶级身份,辅以该时期资产阶级休闲娱乐的方式与风俗验证推测,对画面进行寻根溯源的分析。

恩斯特·路德维希·基希纳(Ernst Ludwig Kirchner,1880—1938)所生活的德国,相比于法国而言其资产阶级发展相对滞后,且大多是市民发展而来的小资产阶级,其城市化进程始于19 世纪中后期,至20 世纪初基本完成,大规模的人口流动在1890年之后尤为明显。②基希纳身逢这个时代,他目睹了城市化发展与资产阶级崛起所带来的一系列社会问题和现象,对自身所属的资产阶级带有质疑和不安;作为当时的前卫艺术家,他与社会存在的流行风尚、意识形态针锋相对,作品中交织着人文情怀和离经叛道,其创作紧密关联着社会、政治、经济背景。可以说,克拉克研究现代美术史的方法在基希纳那里也同样适用。

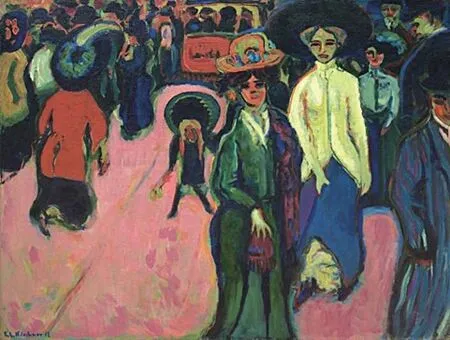

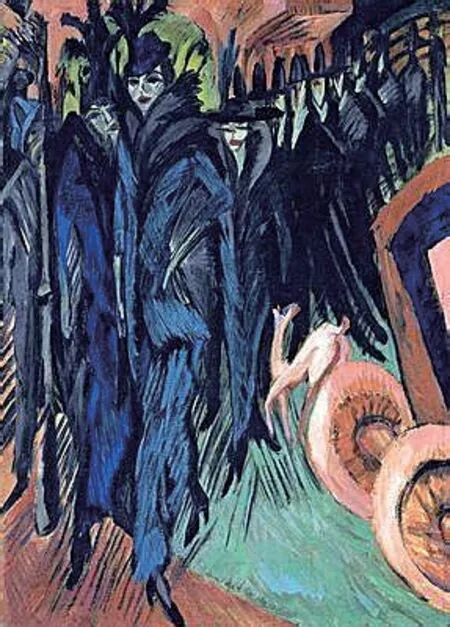

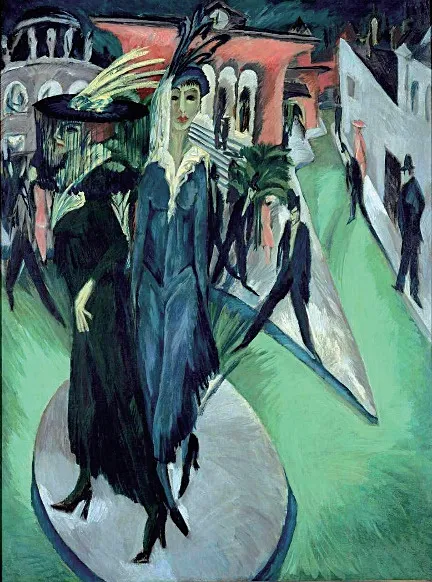

柏林街景系列一直被广泛视为基希纳的巅峰作品,但街景系列的开端应是他在1908年创作的《德累斯顿的街道》(图1)。在1911年迁到柏林后,基希纳由于各种原因,决定创作一系列关于街头生活的绘画,街景系列由此得以展开和延续。1913 年—1914 年是他创作该系列的高峰时期。梳理街景系列,较为重要的作品有《街道》(图2)《街上的五个女人》(图3)《柏林街景》(图4)《柏林弗里德里希大街》(图5)《街上的两个女人》《波茨坦广场》(图6)和《街上的女子》。从作品名中可以发现,人物似乎是他的重点表现对象。不同于字面上的“街景”,基希纳的这批创作与其归为都市风景画,不如称之为有城市背景的人物肖像更为妥帖。他本人也曾表示更希望作为一名人物画家留名于艺术史。③

图1 德累斯顿的街道 1908年(1919修改)

图2 街道 1913年

图3 街上的五个女人 1913年

图4 柏林街景 1913年

图5 柏林弗里德里希大街 1914年

图6 波茨坦广场 1914年

一、小资产阶级与现代生活

基希纳出身优渥,家中早年属于中产阶级,父母双方都有着良好的家族背景,后来因为父亲工作的升迁,阶级属性也随之提升。他在孩童时期就表现出了想象力和视觉接收能力方面的天赋,因此家中为其高额聘请了英国的水彩画老师进行授课。早期的资产阶级生活环境没有使他沉溺,在建筑学业的深造中他逐渐坚定了成为画家的想法。1904 年前后,基希纳违逆父母的意愿放弃学业,全身心投入艺术事业。他前往不同的艺术学校学习了素描、解剖学和木刻等多种知识与技艺。同时,基希纳在参观博物馆时对丢勒和伦勃朗的作品印象深刻,那些准确的轮廓线条、明暗的平衡和富有表现的攻击力在基希纳日后的创作中都有体现。在他早期的风景类绘画作品中,可以明显看到凡·高的影子,使用短促的笔触和明亮的纯色彰显生命活力。而回归都市后,他的创作则随着忙乱节奏的环境影响改变了这种面貌。

进入20世纪,工业化进程对欧洲城市发展的影响更为显著,科技革命的兴起使得都市生活的条件得到前所未有的改变。基希纳街景系列的开端《德累斯顿的街道》便展现了20 世纪初期德国城市街头的一幕。粉红色的街道中间驶过一辆有轨电车,街道两侧熙熙攘攘,左侧人群随着画面透视在远景处堆积成一个个小点。右侧的行人姿态僵硬,面无表情,仿佛跟着拥挤的人潮随波逐流,前景刻画细致的几个人物之间又有明显的距离感。都市的繁荣与都市人的麻木疏离显而易见。

《德累斯顿的街道》创作于1908年,当时的德国仍处于威廉二世时代(1888—1918),作为工业资本主义的繁荣中心,快速的工业化和城市化发展也为之带来了急剧上升的社会冲突。④在德国大步迈向社会、经济和文化现代化的过程中,许多人都出现了难以驱散的不安定感,欧洲政治冲突、战争和暴力革命的大环境更使得人人自危。尽管科技革命兴起的威廉二世时代具有无法否定的现代性,但它仍然是一个臣仆社会,是一个首先展现德国资产阶级“病态”的社会。在艺术文化方面,威廉二世因凭借自己庸俗且浮夸的艺术品位斥责凯绥·珂勒惠支和马克斯·利伯曼的作品而饱受诟病,外国的前卫艺术在他看来更像一种诅咒⑤,意在挑起阶级仇恨。他极力想要巩固古典艺术在德国的地位,扶持官方保守艺术,希望艺术为其政治统治而服务。作为最高表态,威廉二世的言论反而极大程度上推动了新的艺术风格和技艺的形成。尤其是1890年后官方垄断的画廊、博览会和基金都开始不景气。这种变化刺激了流行品味的多元化和市场的民主化,更促进了德国艺术家现代主义意识的觉醒,他们通过后印象主义和表现主义寻找象征、隐喻和构思的新形式。⑥1905年,基希纳同几位建筑系的学生发起组织的著名表现主义绘画社团——桥社,号召艺术青年组织起来,共同向顽固的旧势力争取活动和生存的自由,提倡艺术革新。以挑衅的态度反抗墨守成规的体制是表现主义艺术家们的信条。他们的作品通过吸收原始主义的元素来表现自由的性,宣扬对生活的热爱和个人的创造力。同时他们受到尼采哲学的影响,“桥”的象征意义便来自尼采的《查拉图斯特拉如是说》,表明他们将自己设想为一种推动社会变迁的力量,通过这种力量带来的“革命和起义的因素”把德国带入一个崭新而充实的未来。⑦

叔本华认为艺术属于非理性活动的观点也影响了表现主义艺术家,他们崇拜直觉,将创作建立在个人直觉的基础上。作为桥社的核心成员,基希纳在创作中明确传达了纲领中直接而真实地还原灵感源泉的内涵。他曾表示“城市的现代之光、街道上的运动——这些给予我刺激……而观察运动则刺激我生命的脉搏,这是我创作的源泉”⑧。基希纳将个人对于现代都市生活的敏锐感受,以及都市所特有的那种冷漠、拥挤和快节奏,充分地在街景系列中展示出来。在他看来,现代化所带来的是一个非人性化的机械社会,因此他尤为关注新时代工业化所带来的危害,以及这其中人与人的互相疏远。正与基希纳所设想的一般,人们开始纷纷向大城市移居。同时,第一次世界大战的紧张局势、1907 年—1908 年著名的经济大萧条也进一步加剧了人们的不适与焦虑感,德国的大城市生活一片纷乱。

尽管基希纳并不认为自己的作品与当时社会和政治问题之间存在关系,它们仅仅是他对城市的主观、纯粹的视觉反应。但是在十几年后,他用笔名撰写的相关评论中坦言即使是最自发的绘画也源于扩展的经验,他的创作在无形之中融入了社会系统的多种因素。桥社成立之初,他选择将工作室搬到工人阶级为主的住宅区,以便对另一个阶级的生活进行观察。1913年,他的伴侣埃尔娜·席林曾告诉精神病医生,基希纳认为自己的生活方式过于资产阶级化而开始酗酒。⑨而在哈根和耶拿的个展之后,许多赞助人对基希纳产生强烈兴趣,这些资产阶级精英着迷于基希纳放弃个人阶级背景的选择,在他的画作中目睹了原始主义和贫穷。

二、街景系列中的时代“景观”

“景观”是克拉克借用居伊·德波(Guy Debord)的同名作品中的一个概念,它描述了资本主义社会中的社会生产从产品生产转为消费品的供应和服务并明显控制着日常生活,资本市场介入人们的生活方式并使之受到干扰而且发生变化。克拉克认为巴黎在奥斯曼化之后就开始逐渐成为景观社会,巴黎及它的社会生活“在19 世纪后期被当作一个整体,当作一个被观看的独立的东西……来加以呈现的方式”⑩。景观也由此成为他的论述重点之一。通过“景观”分析可以超越艺术作品表面,观察其背后生产方式、审美趣味和社会关系的转化。而在现代生产无所不在的社会,生活本身就展现为景观的庞大堆积。

在1908年创作的《德累斯顿的街道》中,基希纳首次触发了“大城市交响乐”的基本和弦,城市景观从此上升成为一种精神空间。这幅作品中人物形象模糊,主要人物比例以及周围人物、景致的排布大致还是遵循了古典绘画中前景透视的原则。虽然画面都带有阴郁低沉之感,但在人物刻画和用色上明显区别于他画于1913 年—1915 年间的柏林街景作品。前景迎面走来的行人只能辨别大概的五官,像是面具与脸重叠。中间的女子看向画外,似乎带有迷惑,右侧的女子眼神忧伤。画面中的人都好像毫无目的地推搡着前进,极为麻木。画家有意突出前景中的女人,用亮粉色强调街道的透视,仿佛在使远景人群包围观者,将他们推向观者所在的空间一般,加强了画面的压抑感。这里画家没有过分勾勒轮廓,而是使用较为重复的颜色进行不同的组合来描绘人物。橘红、墨绿、黄绿、深蓝和浅粉并置在一起,使人的形象变得扭曲,场景变得迷幻,嘈杂纷乱的都市街道加深了个体的孤独感。德累斯顿时期,人们的娱乐生活已是丰富多彩,夜生活、马戏表演和卡巴莱娱乐餐馆的场景都是基希纳创作涉猎的对象,而当时位列欧洲第三大城市的柏林更是都市素材的巨大仓库。

柏林街景系列中频繁出现的妓女形象与城市发展息息相关。妓女在当时德国的大城市是一个数量极为庞大的职业群体,斯蒂芬·茨威格曾描绘柏林街头到处是待售的女人,避开她们比找到她们更难。城市生活的私密性、稠密的人口和资本主义的享乐生活创造了欧洲社会广泛的性需求。公众对此的普遍态度都是谴责其有伤风化、违背公序良俗。但是溯其根本,依然是资本主义发展的结果。一方面,大批的女性人口流向城市寻求生计,却只能从事最低微的工作,甚至没有工作。另一方面,现代资本家控制着工人的工资,有意在无产者和婚姻之间制造门槛,以便让职工全身心投入工作,也杜绝涨薪的可能。尤其是女职工,被明文规定要求保持未婚,结婚对于大多数女性公务员意味着失业。⑪因此,职业妓女或兼职妓女数量日益增加,成为城市的常见人群。而上流社会的男子出于经济方面的考量,倾向于晚婚并且希望迎娶富家女改善自己的经济状况。他们寻求妓女以满足个人需求(这在无产阶级中并不多见,因为工人负担不起妓女的费用)。欧洲大城市妓女泛滥的局面遭到资产阶级的现代道德观的审判和鄙夷,他们推出一系列政策和法律试图抹去这类社会“污点”。

“色情污点”不单局限于妓女卖淫,还包括女性服饰、商业广告等方面。起初,资产阶级曾试图让女性拥有平等的权利,但以生活的资本主义化为存在的基础决定了他们机械化的审美理想,最终女性被物化为男性统治阶级的玩物,女性美的评判标准也充满色情意味。在这样的标准下,尽管保守的道德说教愈演愈烈,服饰依然成为当时女子施展性魅力争夺男人的武器,穿若不穿、身形暴露是欧洲自巴黎向外辐射的流行女装趋势,《德累斯顿的街道》中红衣和绿衣女子的服饰依稀可以看到“巴黎式臀部”和腰撑架裙子的影子,柏林街景系列中的女性着装也都突显妩媚的身体曲线。资产阶级的道德伪善在日常服装细节中一览无遗。20世纪初期德国经济繁荣,女性消费也日益增加,橱窗广告仿佛“享乐主义的闹钟”⑫吸引着消费者。商家与艺术家合作,在橱窗、海报等宣传广告中下足功夫博人眼球。时装店将它们的橱窗营造为抒情、温柔而又迷人的空间,商业艺术家还将情色元素引入其中,橱窗里摆满了穿着便服的女性人体模特,希望通过部分裸体来吸引路人。还有人建议将模特的直视角度改为使用转移目光的手段来刺激购物者的幻想,这类充满色情效果的暗示性布置很快成为潮流。

经过一年半的过渡,身在柏林的基希纳将前所未有的热情投入街景主题的创作,以简洁的造型和强烈的色彩成就了一批表现柏林街景的作品。城市发展的步调影响着他的创作节奏,他的关注点也从建筑转移到了人本身,在他看来城市似乎是一个运动中的整体,无论是电车交通、橱窗经济等繁荣景象,还是卖淫、暴力和破坏等各种各样城市乱象的元素,都是其局部。他将这些都市精髓概括成一个完整的内在形象,通过街道上的时髦女郎、高级妓女以及花花公子等人物来指代。基希纳将性与公共空间二者不断变化的关系理解为街道上的知觉体验和公共话语的再现。这些画作带有极端的笔法和乖张的色彩,线条生硬有棱角,以平涂的技法并用明显的轮廓线强调和突显色块的造型,展现德国城市的生活实际。他并非像印象派画家那样刻意关注城市发展,而是欣赏光鲜艳丽的大都市,尤其是夜晚充满光学效应的街道能引发他的情绪触动。

1913 年—1914 年是基希纳街景创作的巅峰时期,这个时期的作品都充分显示出他的画风特点,他以各种方式发展和深化了他的绘画“画什么”和“怎么画”⑬。画面大多描绘漫步在街头的男女,街边驶过汽车或电车,偶尔有橱窗和小狗的出现,背景则是拥挤的行人,整个画面充满了大都市喧嚣和繁华的气息。街上的男女都佩戴着帽子,这种过去象征身份地位的饰物如今已成为一种带有革命性力量的时尚。它和其他服饰共同暗示着资产阶级越来越受到时尚的束缚,时尚仿佛成为现代性的代言人,也成为道德辩论和保守者们的众矢之的。基希纳对大都市、时尚和性的话语建构极富想象力,也吸引了上文提到的艺术赞助者们。随着中产阶级对艺术的兴趣与日俱增,许多艺术家们放弃了他们的批判性,并迎合了商业需求,制作了一批技艺精良、有吸引力但缺乏激情和自我启示的艺术作品。这种以市场为导向的艺术被斥为“娘娘腔”,而出售这些画作的艺术家被贴上“妓女”的标签。基希纳的艺术之所以受到新赞助人的青睐,部分原因是它明显抵制了这种趋势,粗放狂野的气质在他的作品中得到了强烈而诚实的体现。

三、“现代道德”的重述

德国资本主义发展带来的不仅是商品经济的繁荣,还有保守派道德观念的约束和管控。克拉克在《现代生活的画像》中的核心观念之一是“现代绘画乃是对现代生活的社会和政治条件的阐述”⑭。在克拉克看来,只有包含阶级与意识形态的社会现实影响到了传统绘画的惯例时,绘画的相关既定概念发生改变,从而绘画才有可能表现阶级和意识形态。对基希纳的艺术生涯来讲,官方的审查制度始终是一个挑战。德累斯顿时期,基希纳在工作室里进行人体写生,他的艺术创作和私人生活也紧密挂钩,如果以当时外界的道德标准衡量他的工作室,那完全是淫靡的存在。艺术家开放的价值观念与资产阶级强调的“道德”格格不入。在基希纳等人看来,官方宣扬的道德和文明同资产阶级一样充满伪善,与之相生的法律制度则一味清除社会肮脏的表象。桥社的艺术家曾因设计的裸女海报招致了警方审查,以公共场合使用裸体海报属于“相对淫秽”遭到起诉,而这只是威廉时代众多审查的行为之一。德国各地的警方援引《国家刑法》第184 段相关的色情条款,以镇压蓬勃发展的性交易,他们认为情色在艺术、文学和戏剧领域的擦边和暗示也违背了社会道德和法律。卖淫和“不道德”的艺术、文学和娱乐遭到了愈发严格的监管和严厉的惩罚。

也正是基希纳搬到柏林后不久,审查再次包围了他的作品。1911 年12 月7 日,皇家美术学院院长安东·冯·沃纳写信给宗教和教育事务部长,提请他注意一份招股说明书,该招股说明书宣传了基希纳等人在柏林工作室附近开办的艺术学校。其中令冯·沃纳感到不安的是说明书上基希纳的木刻画,画中的女子头发上佩戴一块刻有裸体舞女形象的圆形金属制品。⑮因此该学校受到了警方的调查和监视。1913年—1914 年期间,艺术、奢侈品、时尚和性也成了一场辩论的关键术语,争论的焦点是橱窗,内容包括如何努力通过一系列法律来保护年轻人和遏制不道德行为的传播。其中一批知识分子认为纯粹享乐主义的女性审美观念促进了奢侈和经济增长,因为妓女开始通过艺术、时尚和消费的色情影响其他女性。他们担心新世纪初德国蓬勃发展的消费对社会和道德造成不利影响。警察审查制度和道德协会也更为严厉地打击带有情欲色彩的广告和不合法的卖淫行为。因此,柏林的妓女在寻找顾客时双方都不得不小心翼翼。⑯基希纳的街景画中也能看到这种谨小慎微,妓女与男子之间刻意躲避的视线,或是男子左顾右盼在街头张望扫视妓女。

在这样的压力下,基希纳仍致力于提出自己关于“现代”道德的见解,他认为现代道德应是物质与智力之间的平衡,应以现代精神塑造社会关系。他坚持认为性原本的禁忌地位将得到提升,而他也的确在创作中使用形式来强调人物的身体感官,借助主题和呈现方式来庆祝现代道德的标志之一——性解放。他通过反映劳动的社会主题来传达一种进步的信念,将风骚描绘成道德进步,将妓女定位为社会更新的先驱。在1917 年的耶拿个展中,基希纳将《街上的两个女人》的售价定为1000 马克,这是他当时画作的最高要价。这种充满挑衅的行为被他视为一种个人成就,他以揭示精心挑选的反映现代社会景观的当代主题为荣,而且他也有意开发不同的形式作为可选的表征工具来逃脱严格的审查。

基希纳经常描绘弗里德里希大街和波茨坦广场这几个当时著名的妓女聚集地。妓女在他的笔下好似细长并且充满警觉的猛禽,他通过锯齿状线条、拉长的形态比例和装饰着羽毛的服饰来强化这种感受。该时期基希纳对于人物的塑造已经形成其固有的风格:尖尖的、像哥特式建筑一般,正如他塑造席林姐妹那般。在《柏林弗里德里希大街》中穿着紧身、头戴羽毛装饰帽的妓女们似乎排成一个队列,以一种僵硬的姿势向潜在的客户进行暗示。画面的另一显著特征是一只昂首阔步、高抬臀部的狗。1914年,都市生活中连狗的自由行动都成了问题,因为当时的一项警察条例要求狗在街上必须系上皮带并戴上口罩。后来公众抗议迫使该规定取消时,许多人将其视为反击官方严苛政策的小小胜利。法律制度在细枝末节上的过分苛责,导致狗、妓女和艺术裸体这些有伤风化的大小因素都被法律一刀切。在画家眼中,都市街景已经转化成为城市冲突和危机的漩涡。

《波茨坦广场》的画面左侧描绘了一位头戴黑色面纱的寡妇,这一细节表明该幅作品直到1914 年8 月1 日后才完成。这一天意味着第一次世界大战爆发,也是从那时起柏林街头的妓女们被要求以士兵的寡妇形象出现,多了一层极为讽刺的“爱国”妓女的身份。这些画作的构图暗示了反复提出的控制妓女和确保所有女性在公共场合出现时举止得体的问题。注册妓女被要求禁止过度自我表现,并且禁止进入某些街道和公共场所,其中包括弗里德里希大街、莱比锡大街和波茨坦广场(这些都是出点在基希纳柏林街景中的高频地点)。基希纳之所以深受妓女主题的吸引,可能是妓女模棱两可的存在使城市变得色情,导致他将妓女视为“解放本能运动的盟友”,即站在资产阶级道德的对立面宣扬并促进性解放。在色彩细节方面,基希纳经常使用绿色来刻画面部或渲染环境。在1915年左右的自画像中,他用黄绿、翠绿和墨绿大面积块涂,表达战时忧虑和不安的情绪。在1918年所作的《一个病人的自画像》中,他使用了粉绿来表现病容。绿色在基希纳的笔下具有暗示和指代性。街景系列中频繁使用的绿色既暗示时髦女郎的真实身份,又暗讽资产阶级的堕落和道貌岸然,同时也记录了当时人们的普遍焦虑与不知所措。城市作为焦虑凝聚器的主题贯穿了1900年—1918年间德国的表现主义。⑰

结语

20世纪初,随着时代的更替、经济的迅速发展和城市化进程的推进,社会问题和弊端逐渐显现,文化传统遭受现代观念的冲击,都市人也出现了大量的精神与心理问题。模棱两可的人群关系既共生又疏离,城市成为深刻影响着人类生存与心理的大熔炉。现代主义艺术也正是在这样的时代危机中崛起,社会问题和环境变革不断融入艺术并推动其演变。苦难作为自中世纪以来德国艺术的典型特征,在艺术家们看来是一种伟大的狂喜,它带来扭曲和异化,是形而上的救赎。艺术的使命,正是要直面苦难,避开社会中的丑恶与畸形,重新唤起和谐与美。同时,艺术创作的环境应该是自由和不被禁锢的,但当时统治阶级对于古典主义的推崇、资产阶级对极端“道德”的宣扬以及法律制度对艺术表现对象的限制,无形中企图禁锢了具有现代意识的艺术家们。基希纳正是突破普遍的禁锢,以街景系列多角度、多方面地反映社会系统,揭露日常现实掩盖下的真相。他将个体处于现代都市生活中的异己感受真实而充分地显示出来。在那看似浮华喧嚣的都市街头背后是艺术家对于社会环境和传统观念的挑衅,在不稳定的环境中向自身内部探寻,寻找个体与世界之间的心理关系。

注释:

①沈语冰:《图像与意义:英美现代艺术史论》,商务印书馆,2016,第264页。

②德国城市化进程没有完全标准的时间划分,通常1871 年—1910 年被视为德国城市化从发端到基本完成的40年。

③自文艺复兴以来的传统认为神话和历史题材中的人物构图比单纯地描绘风景或复制画像者外貌需要更多的学识和更强的创造力。基希纳了解这一传统,并且他曾在日记中吐露根本不愿仅仅被视为一名“温顺的风景画家”,而是想得到人物画家的认可。参见董冀平:《凯尔希纳——柏林街头的牛虻》,湖南美术出版社,2005,第124页。

④随着城市化逐步推进,德国人口也经历了激增。但是社会经济变革并没有带来打破阶级界限的社会阶层间大流动,同时阶层之间都出现了财富与收入不平等加剧的情况,种种事实令当时的德国人深感机会的不平等性。因此,威廉二世时代的德国城市居民的日常心态发生着微妙的变化,他们对都市生活也有着矛盾的反应。参见[英]詹姆斯·雷塔拉克:《威廉二世时代的德国》,王莹等译,北京大学出版社,2013,第92页。

⑤译自Norbert Wolf,Kirchner,Cologne:Taschen,2016,p.8.

⑥詹姆斯·雷塔拉克:《威廉二世时代的德国》,王莹等译,北京大学出版社,2013,第92页。

⑦大卫·G·威尔金斯、伯纳德·舒尔茨、凯瑟琳·M·林嘉琳:《培生艺术史:20世纪至今的艺术》,陆豪译,重庆大学出版社,2018,第11页。

⑧同上,第67页。

⑨1912 年夏天,基希纳认识了席林姐妹,姐姐Erna Schilling 后来是基希纳的伴侣。基希纳曾形容席林姐妹“如建筑构造般规整的动人形体”是他塑造这个时代美丽女性的灵感来源,这可能与他早年学习建筑的经历相关,他过去曾悉心研究德国晚期的哥特式艺术。他在柏林街景系列中描绘的女性形象明显带有这种特征。译自 Norbert Wolf, Kirchner,Cologne:Taschen,2016,p.46.

⑩T·J·克拉克:《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》,沈语冰、诸葛沂译,江苏美术出版社,2013,第97页。

⑪爱德华·傅斯克:《欧洲风化史·资产阶级时代》,王楠、柳青译,陕西人民出版社,2013,第148页。

⑫ Sherwin Simmons,“Ernst Kirchner's Streetwalkers: Art, Luxury, and Immorality in Berlin,1913-16”,The Art BulletinVolume 82, Issue 1.2014.PP 117-148.

⑬基希纳认为德国艺术像是最广泛意义上的宗教,而法兰西艺术是对自然的再现和转述,德国绘画侧重的是“画什么”,法国则关注“怎么画”。⑭沈语冰:《图像与意义:英美现代艺术史论》,商务印书馆,2016,第261页。

⑮ Sherwin Simmons,“Ernst Kirchner's Streetwalkers: Art, Luxury, and Immorality in Berlin,1913-16”,The Art BulletinVolume 82, Issue 1.2014.PP 117-148.

⑯评论家描述1910 年德国对妓女的官方政策:“……如果妓女的言行像体面的女人那样得体……这意味着在晚上频繁地出入腓特烈斯街的妇女……必须避免向后看、在橱窗前逗留,与男士闲荡或无所顾忌地与男子交谈。任何有失检点的细微动作都有可能让警察缉捕队的侦探从天而降,记下搭伴者的名字——她也将被送入牢房。”参见董冀平:《凯尔希纳——柏林街头的牛虻》,湖南美术出版社,2005,第124页。

⑰罗伯特·休斯:《新艺术的震撼》,欧阳昱译,中国美术学院出版社,2019,第347页。