近代以来中国大学培养竞技体育后备人才的历程及新时代体教融合路径

刘 波,毕金泽

从中国近代竞技体育的出现与发展来看,大学是竞技体育出现与发展的主要载体。百余年来,圣约翰大学、清华大学、南开大学、暨南大学、北京体育大学等高校培养了大批体育人才。自二十世纪八十年代以来,中国的大学通过建设高水平运动队探索出了培养竞技体育后备人才的体教结合途径,出现了“清华模式”“南体模式”等。中国特色社会主义进入新时代后,大学在体育强国建设过程中全面融入竞技体育后备人才培养体系,开始在竞技体育后备人才培养上探索体教融合路径。可以预见,大学在体育强国建设过程中将在竞技体育后备人才培养领域起到重要的基础作用。基于此,通过分析中国的大学在不同历史时期培养竞技体育后备人才时出现的问题,进一步厘清大学在中国竞技体育后备人才培养方面的作用,对于当前探索体教融合路径、实现体育强国建设目标而言至关重要。

1 近代中国的大学竞技体育发展历程与存在的问题

1.1 大学竞技体育组织的出现

在十九世纪九十年代,体育运动由教会大学和官办大学通过上海租界西方人的推广流传到了中国学生中。由于教会大学多数是由教会中的学校合并升格而来,继承了教会学校的场地、器材、设施和体育组织,加之教会大学的学生较早地接受了体育运动的观念,教会大学率先举办了体育竞赛活动。其中,圣约翰大学于1890年5月举办的运动会,是近代中国第一次出现的学校运动会[1]。而官办大学自创办伊始便举办了各种类型的体育活动,并以运动会的形式发展竞技体育,例如,北洋大学堂于1899年5月首次举办了学生运动会[2]。

在华东地区,一些教会大学在十九世纪与二十世纪之交成立了竞技体育组织。其中:圣约翰大学是近代中国最早成立体育组织的大学。该大学在1898年成立了体育会,主要开展各类体育活动,举办班际比赛。圣约翰大学、南洋公学、东吴大学、中西书院4 所大学于1904年发起成立了“中国学校体育同盟会”,在体育史中又称其为“华东四大学体育联合会”(以下简称“四大学联合会”),四大学联合会颁行了近代中国第一份体育章程——《中国学校体育同盟会典章》,开启了近代中国大学竞技体育制度化的历程[3]5-20。二十世纪一〇年代至二十世纪三十年代,华东地区陆续出现了华东6 所大学体育联合会、华东8 所大学体育联合会、江南大学体育协会等校际竞技体育组织,举办了足球、篮球、田径、网球、棒球等校际体育比赛,在上海、宁波、杭州、苏州等城市产生了一定的影响。华东地区的大学校际竞技体育组织为近代中国早期竞技体育的发展作出了贡献,培育了一批高水平裁判员、体育组织管理者、高水平教练员和高水平运动员[3]5-20。

在华北地区,汇文书院与华北协和大学是最早发展体育运动的学校。有相关调查显示,京津地区的校际竞赛最初是在2 所高等学校之间展开的,一所是华北协和大学,另一所是北京的汇文书院。至今还存有1904年或1905年这2 所学校之间进行比赛的记录,而且还有这两校之一与天津的新学书院的比赛记录[4]。在教会学校的推动下,体育运动逐渐在京津两地的学校中“生根发芽”。华北协和大学、汇文书院、清华大学3 所学校于1912年成立了校际竞技体育组织,在近代中国体育史中又称之为“三角运动会”。这3 所学校轮流举办田径运动会[5]。1912年秋天,首届田径运动会在清华大学举行。之后在此基础上成立了北京竞技体育协会,由清华大学校长周诒春担任副会长。南开大学校长张伯苓于1913年发起举办了华北运动会。到二十世纪二三十年代,华北运动会出现了球类运动、冰上运动等竞技比赛,至1935年共举办了18届。华北运动会是中国近代体育史上影响力最大、持续时间最长的区域性竞技体育赛事[6]。从历届华北运动会的组织者、裁判员和运动员来看,第十五届华北运动会之前的比赛(包括第十五届华北运动会)主要以学校作为参赛队伍,华北地区各所大学起到了中流砥柱的作用。

1.2 大学竞技体育水平的展现

大学在近代中国是推动全国体育赛事和地区体育赛事的主要力量。在地理空间上,竞技体育的阵地由以上海为中心的华东地区扩大到华北、华中等地区,在二十世纪二三十年代呈现出多地联动发展的局面。这些地区都是以学校作为载体推动运动项目的普及,而且大学是各级各类体育竞赛活动的主力,是培养竞技体育后备人才的主阵地。以中国参加的国际体育赛事——远东运动会为例,这是中国近代最早参加的国际体育赛事,参赛队伍大多以大学师生为班底组建,参赛运动员很多是在校学生,例如:清华大学的蔡文炳(田径),南开大学的郭毓彬(田径),等等。历届远东运动会的参赛运动员大多是大学生,可以说,在中国近代竞技体育的萌芽时期,大学是培养竞技体育人才的主要场所。

在1949年之前参加过3 届奥林匹克运动会的中国运动员也大多是大学生。例如:参加1932年洛杉矶奥运会的刘长春是东北大学的毕业生;参加1936年柏林奥运会的中国体育代表团共有66 名运动员,其中来自暨南大学的共计14 人(教练员、官员和运动员),并且在23 名田径选手中(除中学和情况不详之外)有18 人都是来自(毕业于)大学(见表1)。

表1 参加1936年柏林奥运会的中国体育代表团的田径运动员名单[7]

1.3 大学竞技体育存在的问题

在1924年,中华全国体育协进会成立,并收回体育权,国民逐渐认识到竞技体育的价值,体育界甚至提出了“体育救国”的言论[8],但是同时也产生了锦标主义。虽然锦标主义本意在于唤醒国人的爱国意识,培养运动员和诱导全民参与,但是因为当时主其事者引导方式欠妥,导致弊端丛生,出现了诸多偏差行为[9]。锦标主义倾向又以“选手体育”最为严重。有些大学将大部分体育经费和体育师资力量投入到对少数选手的训练和参加体育竞赛中,而忽视了广大学生的体育,这被称为“选手制”或“选手制度”,目的主要是为了夺取锦标[10]。在锦标主义影响下,大学出现了一种畸形体育现象——少数运动员常年不读书,多数学生则常年不运动[11]。针对大学出现的竞技体育问题,体育界专家以及大学管理者提出了相应的措施。例如:麦克乐提出以普及体育运动来解决锦标主义的竞技取向,不但在校内普及,也应当在社会普及[12]。张伯苓倡导“尝试各校长之体育主见,以评定其是否懂教育”[13],目的是使大学重视竞技体育的教育价值。

中国近代的竞技体育出现与发展的载体是学校,其中又以大学为主,大学生竞技体育水平代表了当时中国竞技体育的最高水平,是各级各类运动会参赛的主力。这一时期高等教育制度体系并不完善,也极易忽视大学体育,特别是大学的竞技体育制度建设。总之,近代中国的大学竞技体育在取得了一些成绩的同时,也存在着诸多问题,这些问题在当前依然值得深思。

2 我国大学在新中国成立至二十世纪七十年代培养竞技体育后备人才的历程

中华人民共和国成立后,发展体育运动作为一项事业被确定下来,我国竞技体育的发展有了顶层设计。在1952年,我国效仿苏联单科大学模式,开始进行高等学校院系调整,高等教育机构随之发生了重大变化。经院系调整后,大学的竞技体育呈现出2 种发展方式:一种是以苏联专科大学为模板组建的体育院校发展竞技体育,另一种是通过普通高等学校(非体育院校)发展竞技体育。

2.1 体育院校的竞技体育发展历程

2.1.1 体育院校培养对象的变化过程

新中国成立初期,体育院校办学的主要任务是培养体育教师和体育干部。原国家体委于1955年召集6所体育学院的院长、副院长及教务工作和总务工作的负责人召开了座谈会。此次会议明确的体育学院的培养目标是培养体育师资[14]640。为了筹备1959年召开的第一届全国运动会(以下简称“全运会”),有的省(自治区、直辖市)建立了体育院校,承接专业队训练任务。这又使得“体育学院和体育系主要培养中等体育师资、教练员和体育干部”[15]的培养目标发生了变化。在二十世纪六十年代,随着三级训练网的逐步完善,体育院校的培养目标又转变为体育教师。1976年以后,我国重获国际奥委会合法席位,体育院校开始培养多层次竞技体育后备人才。培养目标的变化影响了体育院校的专业设置,也反映了我国竞技体育在这一时期的发展取向,即当构建的国家竞技体育后备人才培养体系逐步完善后,体育院校不再培养精英运动员。可见,体育院校试图在教学、训练、科研3 个方面寻求较为合理的结合点,以符合国家对竞技体育发展提出的要求。

2.1.2 体育院校承担的竞技体育训练任务的变化

以中央体育学院为首的一些体育院校在成立之初,承担了国家队训练、比赛、交流的任务,竞技水平处于全国领先地位。为了迎接中华人民共和国第一届运动会(以下简称“全运会”)的召开,体育院校持续在提高竞技水平方面努力,一些运动员成为世界纪录的创造者,例如:男子举重运动员陈镜开、男子游泳运动员戚烈云、女子跳高运动员郑凤荣,这些打破世界纪录的运动员是北京体育学院运动系的学生[16]。而在全国“三大球”比赛中,体育院校也是重要的参与力量。例如:在1957年全国甲级篮球、排球、足球联赛的参赛队中,有8 支篮球队、8 支排球队、4 支足球队是由5所体育院校组建的[17]。在二十世纪六十年代,我国竞技体育训练体制进行了调整,在建立国家队和省级专业运动队的同时,完善了业余体校训练网,专业队优秀运动员的培养任务从体育院校分离了出去,专业运动队训练脱离了体育院校,从而造成了体育院校与竞技体育运动训练实践的脱离、体育功能缺损、运动员文化水平不高的结果[18]。体育院校从国家竞技体育训练体制中剥离,意味着我国高等教育体系培养竞技体育后备人才独立于体育系统,从而造成了体育系统内的“体教分离”。

2.2 普通高等学校的竞技体育发展历程

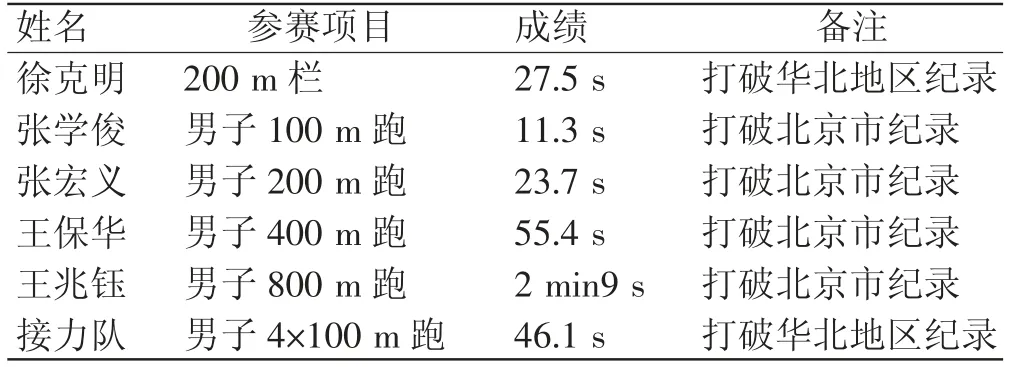

新中国成立初期,普通高等学校在体育方面的主要任务是普及体育运动和带动全体学生参与体育运动。我国学习苏联体育制度的一个重要措施是推行“准备劳动与卫国”体育制度(简称“劳卫制”)。劳卫制对学校体育的发展产生了重要影响[19],其首先是在教育系统内推行。劳卫制的施行在一定程度上取代了大学竞技体育的功能。以清华大学为例,作为第一批推行劳卫制的试点单位,该校规定:每天下午4∶00-5∶00 是学生体育锻炼时间,任何单位不得挤占或安排其他活动。到1953年,全校按照劳卫制参加体育锻炼的学生达到95%以上[20]112。可见,劳卫制客观上推动了体育运动在学生中的普及。在这一时期,有的高校通过成立运动队和组织开展校际体育比赛来提升竞技体育水平。仍以清华大学为例,在1954年4月,清华体育代表队成立,其中包括田径队、技巧队、足球队、篮球队、排球队等运动队,共有200 余人[20]113。同年5月,北京市召开了中等以上学校田径体操运动会,全市有28所高校和4 所中学的3 122 名运动员参赛,清华大学派出参赛的64 人获得10 项冠军和49 枚奖牌,在田径比赛中2 次打破华北地区纪录、4 次打破北京市纪录(见表2)[20]114。

表2 清华大学学生在北京市中等以上学校田径体操运动会中打破纪录的成绩[20]114

在二十世纪六十年代初,普通高等学校在一些运动项目的竞技水平处于全国领先地位,例如:击剑、棒球。大学生运动员是各级各类运动会的重要参赛者。以重庆大学为例,在1958—1964年,该校有125 名大学生运动员代表重庆市参加全省比赛,有81 名大学生运动员代表四川省参加全国性比赛。其中,在1964年8月,全国8 个城市(北京、上海、天津、沈阳、武汉、广州、重庆、西安)联合举办的大学生足球、篮球比赛中,重庆队以该校学生为核心成员,男子篮球比赛时重庆队中该校学生为8 名、女子篮球比赛时重庆队中该校学生为6 名,足球比赛时重庆队中该校学生为16名[21]。在第一届全运会中,同样不乏大学生运动员的身影。例如:清华大学有18 名大学生运动员参加了该届全运会,获得了6 枚金牌、l 枚银牌、3 枚铜牌;有4名在校师生以及至少有4 名毕业生参加了第二届全运会,获得4 枚金牌、1 枚铜牌[20]126。

随着我国竞技体育体制的调整,运动员的选拔、训练和比赛,竞技体育赛事的组织和管理由原国家体委和地方各级体委负责,普通高等学校不再承担培养优秀运动员的任务,其竞技体育发展没有纳入国家竞技体育的行政计划内。在二十世纪六七十年代,普通高等学校间举办了一些竞技体育赛事,但是竞技水平不高、赛事影响力较小[22]。

2.3 大学竞技体育发展过程中出现了“体教分离”

“体教分离”是我国竞技体育体制改革后的产物。新中国成立初期,确定竞技体育发展思路是我国体育行政部门面临的一大任务。“新中国体育自身的发展规律,就是体育的普及与提高及两者之间的关系如何发展变化的规律”[23]。从竞技体育指导思想的变化而言,在二十世纪五十年代前中期,竞技体育是在体育运动普及的基础上发展的,是在群众中广泛地普及体育运动的基础上提高竞技体育水平。因此,对二十世纪六十年代以前的“普及与提高相结合”的体育工作方针,不能简单地理解为群众体育等同于普及,竞技体育等同于提高,而是在群众体育中也有普及与提高[24]。这也是大学竞技体育水平能达到国内最高水平的重要原因。

随着我国依托“三级训练网”建构起了新的竞技体育后备人才培养体系,我国在竞技体育方面取得了一些成绩(打破世界纪录,获得世界冠军)。在普及与提高相结合具备了制度基础的同时,也加速了大学竞技体育从国家竞技体育后备人才培养体系中的分离。在1960—1962年,原国家体委根据“调整、巩固、充实、提高”的方针,采取缩短战线、确保重点的正确措施,在当时的形势下,将体育工作的重点放到运动训练上,集中人力物力攻尖端[14]146。普及与提高则变成了在群众(学校)体育中普及,在竞技体育中提高。大学不再承担竞技体育后备人才培养的任务。

在思想层面,对近代中国竞技体育存在的锦标主义的批判纠正了大学体育界的错误认知,但是对近代中国竞技体育的全盘否定造成了大学竞技体育文化的割裂。在制度层面,高等学校调整院系后重构了大学竞技体育发展路径,运动员的培养从“精英式”转向体育院校“专业化”培养、普通高等学校“提高化”培养。在实施层面,大学培养竞技体育后备人才没有纳入原国家体委的工作范畴中。北京市体育界在1957年“会诊”体育工作矛盾时提出,“目前大中小学体育教学不衔接,优秀运动员后继无人,就是体委没有把竞赛工作和普及工作结合起来”[25]。竞技体育后备人才培养不再依靠大学,这是“体教分离”的一大原因。

3 改革开放以来我国大学对培养竞技体育后备人才的探索

党的十一届三中全会召开后,我国拉开改革开放的序幕,迈入了建设中国特色社会主义的新的伟大征程。原国家体委在1980年全国体育工作会议上提出:“在统筹兼顾的基础上,突出重点。省以上体委继续在普及与提高相结合的前提下,侧重抓提高”[22]。“侧重抓提高”成为二十世纪八十年代中国竞技体育改革的基本任务和改革的出发点和落脚点[26]。而体育院校围绕“三结合”的办学方针推进工作,普通高等学校则通过建设高水平运动队探索体教结合。

3.1 体育院校对教学、训练、科研的“三结合”探索

1980年召开的全国体育工作会议中提出:“积极创造条件,把体育学院逐步办成教学、训练和科研三结合的中心。既培养体育师资,又承担培养教练员、科研人员、体育干部的任务,出优秀运动员”[14]682。教学、训练和科研“三结合”成为二十世纪八十年代体育学院改革的一大目标。但是由于种种原因,“三结合”一直没有充分得以实现[18]。在二十世纪九十年代,国家体育总局直属体育院校按照建设“三结合”基地的办学思想,进行了各种形式的探索,积累了一些经验[27]。在竞技体育后备人才培养上出现了“山体模式”“南体模式”等。以“南体模式”为例,在二十世纪九十年代中期,南京体育学院形成了独树一帜的办学特色。在竞技体育方面,形成了一线队伍、二线队伍、三线队伍层层衔接的从业余训练到专业训练的训练体系;在文化教育方面,形成了教育结构完整的“一条龙”文化教育体系,即小学—初中—高中—本科(大专)—研究生;在体育科研方面,形成了以江苏省体育科学研究所为“龙头”、教学师资和运动队有机结合的科研攻关服务体系,从而较好地构建了教学、训练、科研紧密结合、相互渗透、优势互补、资源共享的办学格局[28]。

在二十世纪与二十一世纪之交,体育院校在“三结合”办学思想指导下进入了竞技体育赛事的主场,取得了一定的成绩。以第八届全运会和第九届全运会为例,北京体育大学分别获得了18.25 枚金牌和18 枚金牌,武汉体育学院分别获得了13 枚金牌和24 枚金牌[29]。与此同时,在北京2008年奥运会申办成功的背景下,体育院校全面融入竞技体育训练体系中,并积极探索体教结合。例如,北京体育大学在2003年创办了研究生冠军班,专门招收在奥运会、世锦赛、世界杯赛中获得单项冠军和集体项目冠军的运动员及其教练员[30]。

3.2 普通高校高水平运动队的建设

从1987年起,普通高等学校通过建设高水平运动队探索培养竞技体育后备人才,“体教结合”开始在高等教育系统内实施。自“普通高校高水平运动队”这一概念提出以来,就一直是体育学术界研究的热点。在二十世纪八十年代后期至九十年代中期,我国体育学术界对高校高水平运动队的办队指导思想与目标、学训矛盾、教练员、运动员招生、运动队管理体制等方面进行了大量的研究。原国家教委在1995年发布的《关于部分普通高等院校试办高水平运动队的通知》中提出,努力提高我国大学生的体育运动水平,为国家培养全面发展的体育人才,以逐步实现由国家教委组队参加世界大学生运动会的目标;并且文件中明确了招生名额及范围、招收对象、招生办法、教学与管理等方面的要求,同时还公布了53 所试办高水平运动队院校的名单[31]。这些高校积极探索高水平运动队的多元化建设途径,既有培养“运动员学生”模式,也有培养“学生运动员”模式。

2005年发布的《教育部国家体育总局关于进一步加强普通高等学校高水平运动队建设的意见》(下文简称《意见》)中提出:普通高等学校建设高水平运动队的目的是为国家培养全面发展的高水平体育人才,目标是完成世界大学生运动会及国际、国内重大体育比赛的参赛任务,为国家奥运争光计划和竞技体育可持续发展作贡献[32],并且从高水平运动员文化课学习、训练和参赛计划、全国高等学校体育竞赛制度、教练员队伍建设、优秀体育人才培养机制、高水平运动队建设和发展筹措资金以及奖励等方面提出了明确意见,并对普通高校赋予了建设高水平运动队的一定的自主权。之后,建设高水平运动队的大学的数量增加到235 所,普通高校高水平运动队进入快速建设阶段,并出现了“中国人民大学跳水队”“北京理工大学足球队”“清华模式”等,形成了培养竞技体育后备人才的多元化途径。

3.3 大学对“体教结合”培养竞技体育后备人才的探索

二十世纪八十年代以来,我国形成了2 套相对独立的高水平竞技体育后备人才培养体系,一套是体育部门的“举国体制”,另一套则是教育部门的“体教结合体制”。这2 套体制并行至今[33]。其中,以“三结合”为办学思想的体育院校纳入了“举国体制”,而有一部分普通高等学校则通过建设高水平运动队探索培养竞技体育后备人才。无论是体育院校在“三结合”基础上探索培养竞技体育后备人才,还是普通高等学校通过建设高水平运动队探索“体教结合”培养竞技体育后备人才,实际上都是源于大学在培养高水平运动员过程中存在的体教分离问题。因此,大学如何通过有机融入竞技体育体制来解决体教分离的问题,是新时代我国竞技体育事业改革面临的新任务。

当前,体育院校面临着所属行政管理系统外部和内部的竞争。一是面临着专业运动队职业院校化的竞争。以浙江体育职业技术学院为例,浙江省所有优秀运动员都就读于该学院,并且该学院形成了训练、学习、科研“三位一体”的训练教学模式和竞技体育一线人才、二线人才、三线人才“一条龙”培养的管理模式[34]。二是面临着普通高校高水平运动队的竞争。《意见》中提出,体育院校高水平运动队建设也是普通高等学校高水平运动队建设的重要组成部分,要高度重视、大力支持体育院校的高水平运动队建设。但是在《意见》发布的同年,《教育部办公厅关于公布全国普通高等学校高水平运动队建设综合评估结果的通知》中公布的235 所高水平运动队评估合格的高校中没有列入体育院校[35],可见,普通高等学校高水平运动队与体育院校高水平运动队已经形成了竞争态势,而普通高等学校培养的高水平学生运动员相较体育院校培养的专业运动员在竞技水平方面差距明显。因此,在竞技体育后备人才培养方面,大学探索体教结合遇到重重困难。

4 新时代我国大学培养竞技体育后备人才的路径

中国特色社会主义进入新时代后,我国社会主要矛盾已经转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。由此,在体育强国建设过程中,不再以“侧重抓提高”的思路发展竞技体育,而是关注体育事业的全面发展。对此,我国政府发布了相关文件全面部署建设体育强国。这为新时代大学竞技体育全面融入体育强国建设指明了方向。基于此,本文提出以下建议。

4.1 新时代的大学在竞技体育方面要全面育人

新时代的体育强国建设目标决定了大学竞技体育的定位,全面育人决定了大学竞技体育发展的方向,能统一体育院校和普通高等学校在竞技体育后备人才培养方面的认识。在新时代,高校高水平运动队建设更加强调全面性,首先应厘清大学“如何培养竞技体育后备人才”和“培养什么样的竞技体育后备人才”。2017年发布的《教育部关于进一步加强普通高校高水平运动队建设的实施意见》从规范招生、体育教学改革、运动训练、竞赛改革、经费投入、教练员队伍建设等多个方面提出了明确要求[36]。2022年发布的《教育部关于进一步加强普通高等学校高水平运动队建设管理的意见》中明确提出,高校是高水平运动队建设的责任主体;高水平运动队建设高校要明晰工作定位,选拔培养德、智、体、美、劳全面发展且具有较高体育竞技水平的学生,为奥运会、世界大学生运动会等重大体育比赛和国家竞技体育后备人才培养提供支撑[37]。

首先,新时代的大学在竞技体育后备人才培养上要全面。2020年发布的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》中将“凝心聚力,协同育人。深化体教融合,健全协同育人机制,为学生纵向升学和横向进入专业运动队、职业体育俱乐部打通通道”作为三大工作原则之一[38]。也就是说,大学要在全面育人的基础上注重解决竞技体育后备人才的交流问题。新时代的大学在培养竞技体育后备人才时虽然要提高竞技成绩,但是绝不能忽视运动员的文化教育,既要为我国培养高水平的竞技体育人才,也要确保高水平竞技体育人才的可持续发展。在全面育人理念的指导下,大学的竞技体育工作应符合新时代学校体育工作的要求,即“以立德树人为根本,以社会主义核心价值观为引领,以服务学生全面发展、增强综合素质为目标,坚持健康第一的教育理念”“帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”[39]为指导思想。以竞赛为中心,培养全面发展的竞技体育人才。

其次,新时代的体育院校在培养竞技体育后备人才方面要探索转型发展。体育强国战略和教育强国战略同时对体育院校的学科建设、人才培养、科学研究提出了新的、更高的要求[40]。体育院校在体育学科建设的同时也要建设高水平竞技体育后备人才培养基地,更深层次地参与到我国竞技体育后备人才培养过程中,在融入全面育人理念的同时为相对封闭的国家竞技体育人才培养体系注入源源不断的动力,促进学生全面而健康地发展[41],为国家输送全面发展的竞技体育人才。

4.2 新时代中国大学的体教融合路径

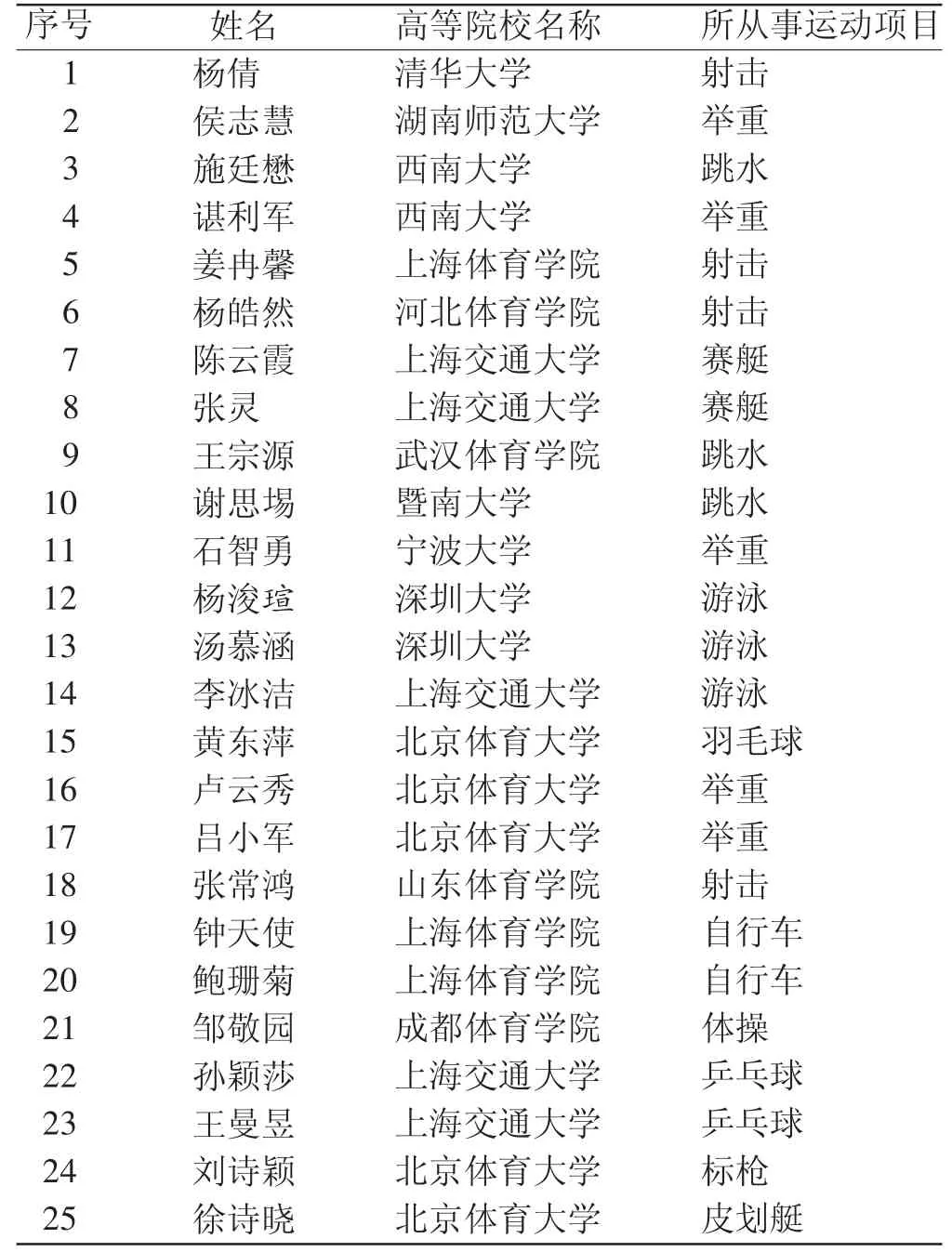

竞技体育与学校体育经历了分离、结合,直至到融合阶段,大学竞技体育回归教育系统逐渐成为社会共识[42]。2019年发布的《体育强国建设纲要》中提出了“提升竞技体育综合实力,增强为国争光能力”的战略任务,其中就提出“充分调动高校、地方以及社会力量参与竞技体育的积极性”[43]。而与此同时,教育系统和体育系统都意识到了大学生运动员完成学业的重要性,并且竞技体育后备人才的培养只有回归到教育系统,才能实现全面育人。在这一前提下,如何建立培养更高水平的竞技体育人才的机制成为新时代大学要解决的重要难题。而实际上,大学也已经成为我国竞技体育后备人才培养,尤其是精英运动员培养的重要基地。在2020年东京奥运会中,我国体育代表团获得38 枚金牌,共计50 余人登上了领奖台,其中就有25人来自于大学(见表3)。

表3 2020年东京奥运会冠军运动员就读大学的情况

首先,大学探索体教融合路径,要充分考虑青少年阶段的成长规律,大学生运动员的培养,不能以牺牲文化课学习时间为代价。以上海交通大学为例,作为全国较早进行大学体育改革的高校之一,上海交通大学明确将竞技体育后备人才置于大学教育中进行培养,自1992年起与上海市田径队等“体教结合”办运动队[44]。这是将大学纳入到竞技体育后备人才培养体系的具体例证。此外,该校还将学生“入选奥运会中国体育代表团,并在奥运会上夺取奖牌;入选中国大学生代表队,参加世界大学生体育竞赛并获得奖牌”[45]列入建设高水平运动队的总目标,并且协调校内外资源构建高水平运动队管理体系。中国特色社会主义进入新时代以来,上海交通大学提出全方位构建校内外协作、课内外贯通、普及与提高相衔接、文化课学习与体育锻炼及竞技体育协调发展的“体教融合”育人体系[46],并且在竞技体育后备人才培养方面取得了显著成效。其中:有15 名上海交通大学在校学生和8 名上海交通大学毕业生在2020年东京奥运会中夺得6 枚金牌、3 枚银牌、2 枚铜牌;有36 名上海交通大学学生在第十四届全运会中分别代表各自籍贯省份参赛,共夺得18 枚金牌、12 枚银牌、12 枚铜牌;在第十四届全国学生运动会中,代表上海市参赛的上海交通大学学生共为上海代表团夺得35 枚金牌、13 枚银牌和8 枚铜牌,以金牌数第一、奖牌数第一、总分第一的成绩,8次蝉联全国学生运动会“校长杯”[47]。

其次,我国体育行政部门和教育行政部门对竞技体育后备人才培养的目标趋于一致。这是深化体教融合的必备条件。目前,有些大学在篮球、田径以及足球方面已经进行了体教融合的探索,并且已见成效。1)在篮球方面,中国篮协于2015年出台了《港澳台球员、大学生球员等参加CBA 联赛实行统一选秀的办法(试行)》,旨在打通大学篮球与职业篮球的衔接途径。从2017年起,CBA 全明星赛增设了星锐对抗赛,吸纳CUBA 全国四强队伍参赛,为CUBA 球员提供了更多的展示竞技实力的机会。从2015年到2021年,共有34 名大学生球员经由选秀进入到CBA 联赛中。在2021年CBA 选秀时,被选中的30 名球员中更是有18 名球员来自于大学。总体来看,大学篮球与职业篮球衔接的政策措施在不断完善[48]。虽然大学篮球运动员的竞技水平相较职业篮球运动员有一定差距,但是有些大学输送的篮球运动员经过刻苦训练,逐步在职业篮球比赛中有了甚佳竞技表现。2)在田径方面,我国体育行政部门和教育行政部门已适时建立了学生运动员的“双重注册”制度,解决了运动员的交流问题。由于田径项目自身的特点以及大学在训练场地、科研方面具有优势,大学已经成为我国田径项目后备人才培养的重要阵地。根据中国田径协会公布的数据,经不完全统计,在第十四届全运会田径比赛中,获得冠军的选手中有超过2/3 的运动员来自大学[49],说明我国田径后备人才培养的途径正在发生变化。3)在足球方面,自2018年起,高校高水平足球运动队招生的数量逐渐增加,截至2020年年中,建有高水平足球运动队的大学已有188 所[50]。高校高水平足球运动队招生人数增加产生的直接影响是,拓宽了中等教育学校培养的足球运动员的升学渠道。与此同时,也应看到,由于校园足球人口数量在增加,不足200 所的大学建设的高水平足球运动队难以承载日渐增长的校园足球人口,而高校高水平足球运动队更为可行的发展路径则是应在一定程度上成为向职业足球赛事输送后备人才的补充力量。大学创办高水平足球运动队更多的是要体现育人功能,通过足球比赛培养青年大学生的运动兴趣、运动爱好、体育品德,养成良好的运动习惯,以此促进身心全面发展。

此外,在不断探索体教融合模式的同时,处于阶段性“换挡、提质”的大学竞技体育面临着竞技体育赛事的赛场内外的挑战。例如:兴奋剂、竞技体育后备人才培养途径多元化等。1)在兴奋剂方面,2022年颁布的新修订的《中华人民共和国体育法》中写道:“国务院体育行政部门会同国务院药品监管、卫生健康、商务、海关等部门制定、公布兴奋剂目录,并动态调整”[51],兴奋剂目录的动态调整对我国大学体育赛事反兴奋剂工作提出了新要求。可见,当前全国大学生体育赛事和省级大学生体育赛事对兴奋剂检测还未形成统一目录,并且国内学术界对大学生运动员的兴奋剂检测问题的探讨十分有限,因此,大学体育赛事的兴奋剂检测面临着较大的挑战。2)在大学体育赛事的商业价值开发方面,近些年来,CUBA 向CBA 的人才输送力度不断加大,大学生运动员肖像权、大学体育赛事的商业价值开发都面临着挑战。美国NCAA 已经在2021年允许460 000 名大学生运动员自主拍摄广告和承接广告代言,不再限制运动员获取商业利益。因此,我国大学在确保大学生运动员完成学业、提高竞技表现的同时,也应探索发掘大学体育赛事的商业价值。

5 结束语

党的二十大报告中提出:“广泛开展全民健身活动,加强青少年体育工作,促进群众体育和竞技体育全面发展,加快建设体育强国”[52]。这为我国体育事业的发展指明了方向,那么我国大学竞技体育的发展,首先要立足于现实,再结合中国大学竞技体育百余年的发展历程,将培养竞技体育后备人才作为部分大学的使命之一。而大学发展竞技体育又要以培养竞技体育后备人才为基础,以此促进学校体育发展和体教融合,为加快建设体育强国贡献力量。