全书不准出现字母e

Diana Artenis

1969年,一本奇书横空出世。

这本法语长篇小说名为《消失》(LaDisparition),作者是乔治·佩雷克。这本书奇怪的点在于,在长达300多页的书里,从未出现过字母“e”。

在法语写作中,字母“e”不可或缺。不使用“e”意味着整部小说中不能出现“我”(je)、“不”(ne)、“男人”(homme)、“女人”(femme)等一系列单词。这种近乎“变态”的限制,使佩雷克只能使用剩下约八分之一的法语单词。

佩雷克为什么要在“e”上做文章?他其实是在故意“为难”自己。

卷自己,也卷翻译

佩雷克在《消失》中使用的这种“无e”写作限制被称为“避字”,即写文章时不允许使用一个或几个字母。而他选择使用这种方式并不是突发奇想。

《消失》讲述了一个黑色侦探故事。故事里,一群朋友接连消失,警察对此却束手无策。而不存在的“e”又让这本书多了一些鬼魅:消失这件事既表现在故事的内容上,又隐藏在文字的技巧之中。全书无“e”也象征着角色走向毁灭的结局。

这种“限制创作”不仅为难了自己,也着实为难了其他翻译家。

对于翻译家而言,如果翻译时只考虑内容而忽略“无e”特点,全书将韵味全无。但若想保留这个特点进行翻译,这难度算得上是“翻译完就拿奖”的等级了。

在《消失》出版26年后,终于有人做到了这件事。

美国翻译家吉尔伯特·阿代爾在不用“e”的前提下,将全书翻译成了英文(AVoid)。吉尔伯特也因此获得了第二年的斯科特·蒙克利夫翻译奖。

此后,《消失》其他语种的翻译也陆续出现:西语版翻译没有字母“a”,日语版翻译没有“い”段假名(没有“i”音节),俄语版翻译没有“o”……

然而,消失的“e”只是开始。几年后,佩雷克又在另一本书《重现》(LesRevenentes)中让“e”重现:这本“反向之作”里,元音只用到了字母“e”。

佩雷克并没有满足于“避字”这件事,更加怪异的写作限制出现在后来的作品中。

打破文理界限

1978年,佩雷克出版了《人生拼图版》(LaViemoded'emploi)。在这本书中,近乎变态的“限制”从文学领域扩展到了数学领域。

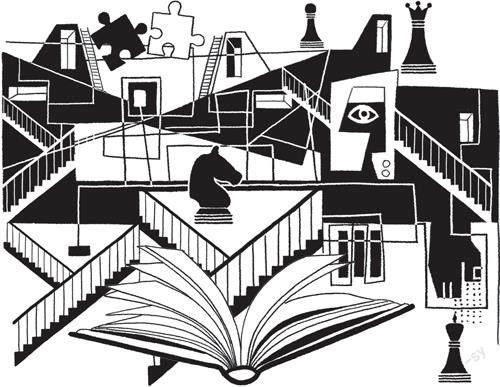

书中所有故事都在同一幢楼房中展开。在构思故事时,佩雷克画出了楼房平面图,所有的楼层与房间分布如棋盘一般有10×10个方格,房客名字被悉数填入其中。

他将故事的起点设置在四楼楼道。而接下来,故事的顺序便按照国际象棋中“骑士”的走法(类似中国象棋中的“走马”)一步步展开。这种写作限制暗含了一道“骑士之旅”数学题:如何在一个国际象棋棋盘上按照“走马”规则,遍历每一个方格而不重复?

除“骑士之旅”外,《人生拼图版》中还用到了“希腊拉丁方阵”。

如果说“避字”还算是一种文字游戏,那国际象棋和数学方法显然不属于文学范畴。他为什么沉迷于这些“奇葩规则”之中?

这就要提到一个略显晦涩的名词——“乌力波”。

极限写作规则:乌力波

“乌力波”(Oulipo)是国际写作团体“潜在文学工场”的缩写。不过,组内成员更倾向于称这是一个“研究实验性文学的组织”。这不仅因为团队内有不少画家、数学家、物理学家,也和他们如同理科实验一般的写作方法有关。

他们将音节、词汇、句子乃至诗歌等,进行各种分析、运算和推演,发现或设计了多达149种文学结构、形式和限制。

除了前面提到的几种限制,还有一些比较经典的案例:相同字母异序词J.K.罗琳曾在小说《哈利·波特》中使用过一种文字游戏:如果将汤姆·马沃罗·里德尔(TomMarvoloRiddle)这个名字中的字母重新排列,就变成了“我是伏地魔”(IamLordVoldemort)。

这便是相同字母异序词的用法。写一个单词(或句子),然后将所有字母重新排列以形成下一个单词(或句子)。

“文学定义”法

“文学定义”法有点类似于句子扩写。即写一句话,然后用定义替换掉每个实词,并做适当修改以使句子保持连贯。

例如,我们写:一只猫在喝牛奶。在进行“文学定义”限制后,这句话就变成了:一只面呈圆形,脚有利爪,行动敏捷,会捉老鼠的哺乳动物在饮用母牛的奶水。

“N+7”法

先写一个句子或一首诗,然后将这段文本中所有名词替换为字典里其后第7个名词。

比如,将培根的著名名言“知识就是力量”进行“N+7”后,画风就很奇怪:原文:Knowledgeispower.(知识就是力量。)N+7:Laboratoryispraise.(实验室就是赞美。)不过有人尝试直接把一串N+7、N+14、N+21……的句子连在一起,写成了一首诗。

如果你想试试,网上也有各类N+7机器可以使用。说不定你就可以“偶遇”一些精巧的句子。

一场有趣的游戏

不同的规则还有很多,其中有一些让人难以捉摸:这到底有什么意义?其实用各种方式“为难”自己,正是“乌力波人”的乐趣所在。

“乌力波人”致力于探索各种语言结构与形式,希望“为创造力提供辅助”,为文学找寻新出路。他们认为文学并不依赖于潜意识与灵感,而是依赖于理性与规则。

有批评家将“乌力波人”看成一群偏执的疯子。他们结合各种“矛盾”于一身,严谨而疯狂,拘束且自由,克制又放纵。

毫无疑问,乌力波作品极其标新立异。但我们不必“神化”这些实验,过度吹捧它们的技巧;也不必因其古板或疯狂而过度贬低它们的意义。正如共同发起人雷蒙·格诺所言,乌力波重在“有趣味”。或许,你可以把这样的文本当作一场游戏。

(摘自“果壳”微信公众号,知止图)