贵州省水产种质资源保护区现状及其空间布局

朱传亚,吴金明,秦国兵,李君轶,危起伟

(1.中国水产科学研究院长江水产研究所,农业农村部淡水生物多样性保护重点实验室,湖北 武汉 430223;2.华中农业大学水产学院,湖北 武汉 430070;3.碧江区农业农村局,贵州 铜仁 554300)

水产种质资源保护区是指为保护和合理利用水产种质资源及其生存环境,在保护对象的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等主要生长繁育区域依法划出一定面积的水域滩涂和必要的土地,予以特殊保护和管理的区域[1]。目前我国共分11 个批次建立国家级水产种质资源保护区535 处,面积达到1.3×105km2,涵盖了海区以及内陆的主要水域[2-4],包括了上百种国家重点保护珍稀濒危鱼类、有特殊经济价值、遗传育种价值的鱼类以及其产卵场、索饵场、越冬场、洄游场等关键的栖息场所[5],为促进我国渔业可持续发展等发挥了重要作用。

位于中国西南地区的贵州省是我国自然资源较为丰富的区域之一,而长期人类活动的干扰,贵州又面临着严重的石漠化问题,严重威胁了生物多样性[6]。2009—2017 年贵州省先后划定国家级水产种质资源保护区24 处,对保护鱼类起到了一定效果。但是,有关水产种质资源保护区的研究资料较少,主要是针对某个保护区某个流域进行[7-11]。本研究以贵州省24 个国家级水产种质资源保护区数据为基础,从自然的角度分析了其空间布局、行政区划以及保护对象设置的合理性,以期对优化保护区提供科学的参考依据,更好地推动保护区的发展,更加有力有效地保护水生资源。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

贵州省地处我国西南部,属于低纬度地区,境内山峦密布,地貌复杂。地势为西高东低,自中部向东、南、北三面倾斜,主要的山脉有位于北部的大娄山、东北部武陵山、西部的乌蒙山和中部的苗岭山脉。贵州省的水系可分为长江流域和珠江流域,前者由乌江水系、牛栏江水系、清水河水系和綦江水系组成;后者由南盘江水系、北盘江水系、红河水系和柳水河水系组成。一般而言,河流的干流河谷深切,谷坡陡峭,河床狭窄,比降大,峡谷河段较多,纵断面呈凹状或阶梯状,水流湍急多险滩,支流多流淌于高原面上。河流的上中游河谷开阔,河床比降小,水流平缓,在山间盆地里多曲流,支流的下游河谷深切,河床比降大,纵断面呈凸状或阶梯状,常见裂点、瀑布和悬谷。全省河流中流域面积超过10 km2的河流共有984 条;10 000 km2以上的大河共有7 条,即乌江、六冲江、清水江、赤水河、北盘江、红水河和都柳河[12]。贵州各大水系中鱼类资源丰富,根据相关的调查,已记录的鱼类有226 种(亚种),隶属6 目、20 科、103 属。其中有濒危鱼类9 种:胭脂鱼(Myxocyprinus asiatieus)、长薄鳅(Leptobotia elongata)、似鳡(Luciocyprinus langsoni)、叶结鱼(Parator zonatus)、华缨鱼(Sinocrossocheilus guizhouensis)、岩原鲤(Procypris rabaudi)、乌原鲤(Pmcypris merus)、长臀(Cranoglan bouderius)和中臀拟鲿(Pseudobagrus medianalis);贵州省特有鱼类18 种:有贞丰高原鳅(Triplophysa zhenfengensis)、贵州拟(Pseudohemiculter kweichowensis)、多鳞四须鲃(Barbodes polylepis)、宽头四须鲃(Barbodes laticeps)、多斑金线鲃(Sinocyclocheilus multipunctatus)、荔波金线鲃(Sinocyclocheilus liboensis)、大鳞金线鲃(Sinocyclocheilus macrolepis)、长须金线鲃(Sinocyclocheilus longibarbatus)、双 角 金 线 鲃(Sinocyclocheilus bicornutus)、粗壮金线鲃(Sinocyclocheilus robutus)、驼背金线鲃(Sinocyclocheilus cyphotergous)、角金线鲃(Sinocyclocheilus angularis)、巨须金线鲃(Sinocyclocheilus hugriborbus)、华缨鱼(Sinocrossocheilus guizhouensis)、小口华缨鱼(Sinocrossocheilus microstomatus)、威宁裂腹鱼[Schizothorax(Racoma)yunnanensis weiningensis]、黄果树爬岩鳅(Beaufortia huangguoshuensis)和矮身间吸鳅(Hemimyzon pumilicorporora);经济鱼类44 种[13]:青鱼(Mylopharyngodon piceus)、草鱼(Ctenopharyngodon idellus)、鲢(Hypophthalmichthys molitrix)、鳙(Aristichthys nobilis)、白甲鱼(Onychostoma simus)、岩原鲤、大口鲇(Silurus meridionals)、黄颡鱼(Pelteobagrus fulvidraeo)和大鳍鳢(Mystus macropterub)等。

1.2 研究方法

首先采用Excel 处理分析数据,用ArcGIS10.2构图软件统计分析贵州省水产种质资源保护区的数量、面积、保护对象以及空间分布等。再将贵州省水产种质资源保护区空间分布按照贵州两大流域:长江流域和珠江流域进行划分,评估分析贵州省水产种质资源保护区的分布合理性。

2 结果与分析

2.1 基本现状

截至2020 年6 月,贵州省共分8 批建立了24处水产种质资源保护区(附表1),数量上占同期全国国家级水产种质资源保护区总数的4.5%;占内陆型国家级水产种质资源保护区总数的5.6%;2011—2015年是贵州省国家级水产种质资源保护区数量增长较快的年份,其中2012 年新增5 个,2015 年新增7 个;但是在2010 年保护区的数量并未增加(图1-a)。

截止2017 年底,贵州省水产种质资源保护区的面积达113.96 km2,约占全省国土面积的0.65%,明显低于全国国家级水产种质资源保护区占国土面积1.4%。2011—2015 年面积增长较快,主要是2012 年新增保护区5 个,2015 年新增7 个,面积增长和数量增长速度保持一致(图1-b)。

全省的24 处国家级水产种质资源保护区均为河流型国家级水产种质资源保护区,其中蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、北盘江九盘段特有鱼类国家级水产种质资源保护区、西泌河云南光唇鱼国家级水产种质资源保护区和座马河特有鱼类国家级水产种质资源保护区属于珠江流域,其他20 个国家级水产种质资源保护区属于长江流域。面积最大者为蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区系属珠江流域,面积达到20.31 km2,占全省国家级水产种质资源保护区总面积的17.8%;面积最小者为谢桥河特有鱼类国家级水产种质资源保护区属于长江流域,面积为0.74 km2,仅占全省国家级水产种质资源保护区总面积的0.95%。

2.2 保护物种特征

贵州省24 个国家级水产种质资源保护区共有保护物种70 种,包含鱼类63 种,甲壳类2 种,两栖类5 种[14]。《贵州鱼类志》记载:贵州省分布鱼类6目、20 科、98 属、202 种[14]。贵州省国家级水产种质资源保护区的现有保护鱼类占全省鱼类的31.2%,隶属于14 科;鲤科43 种、鲿科6 种、科2 种、鲶科2 种、虾虎鱼科1 种、鳅科1 种、鳢科1 种、平鳍鳅科1 种、合鳃鱼科1 种、鳗鲡科1 种、科1 种、塘鳢科1 种科1 种、刺鳅科1 种。

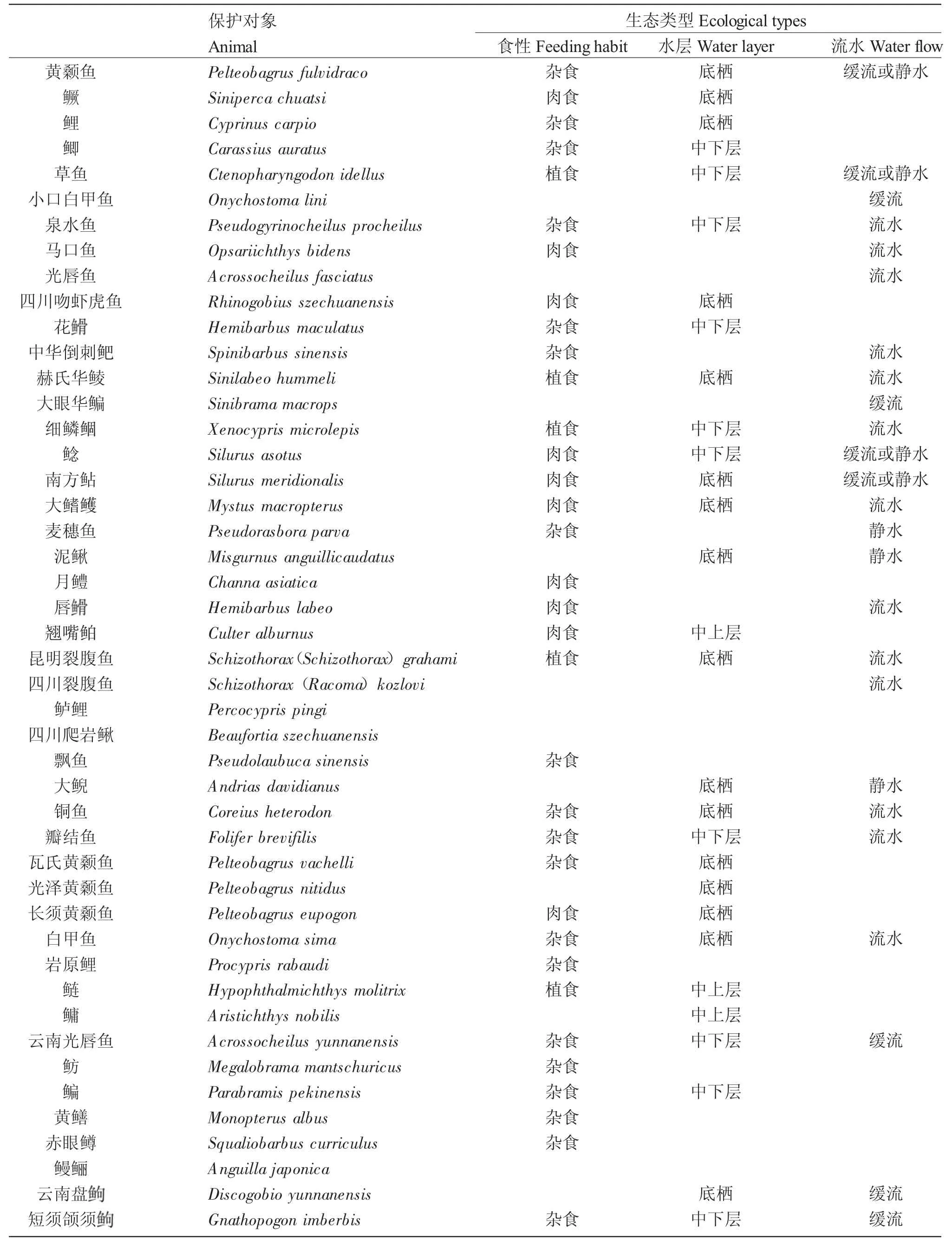

根据保护对象的食性、栖息水层和喜流水性等各类生态类型(附表2),按照《贵州鱼类志》和《四川鱼类志》对其[14,15]进行划分。

附表2 保护区建立时间及保护对象Tab.2 Establishment Time and Object of Protected Areas

续表2

(1)按照食性来划分:主要保护对象以杂食性物种占优(57.1%),其次为肉食性物种(30.2%)、植食性物种(12.7%);(2)按栖息水层划分:主要保护对象以底栖物种占优(50.8%),其中黄鳝(Monopterus albus)穴居性,其次为中下层物种(34.9%)、中上层物种(12.9%);(3)按喜流水性划分:适应缓流或静水生活的物种占优(68.3%),其次为适应流水生活的物种(31.7%)。其中鲫(Carassius auratus)、鲤(Cyprinus carpio)、麦穗鱼(Pseudorasbora parva)对于水域生态环境适应能力较强,不论静水缓流或流水都可以生活。

保护对象中的小口白甲鱼(Onychostoma lini)被《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》列为易危物种、大鲵(Andrias davidianus)2006 年被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》,其中大鲵被列入《国家重点保护野生动物名录》,鲈鲤(Percocypris pingi)、岩原鲤、斑鳠(Hemibagrus guttatus)这三种鱼类被重新列入《国家重点保护野生动物名录征求意见稿》。总体而言,贵州省国家级水产种质资源保护区的主要保护动物有效的保护了省内具有较高经济价值、遗传育种价值和濒危珍稀的物种。

2.3 保护区的保护对象

(1)从经济鱼类来看,贵州省共有鱼类202 种[14]。在24 个保护区中所有保护对象共计63 种,占贵州省所有鱼类总数的31.2%。其中被保护物种在保护区中的占比较高的有黄颡鱼87.5%、白甲鱼75%、鲫58.3%、鲇(Silurus asotus)58.3%、鲤54.17%、鳜(Siniperca chuatsi)54.17%、泉水鱼(Semilabeoprochilus)37.5%,其他物种在在各保护区中被保护对象占比均低于30%。各保护区较全面的保护了贵州省乃至全国的主要经济鱼类,为我国的鱼类种质资源提供了良好的基因库。各保护区将黄颡鱼及以上6 种鱼列为保护目标较为重叠,且缺少各保护对象的资源量调查以及保护区建立以来对各保护对象现状的调查分析。

(2)从濒危珍稀物种来看,大鲵、小口白甲鱼、鲈鲤、岩原鲤、斑鳠被列为保护物种,贵州省国家级水产种质资源保护区不但保护了经济鱼类,而且有效的保护了本区所存在的濒危珍稀物种。

2.4 水域空间分布

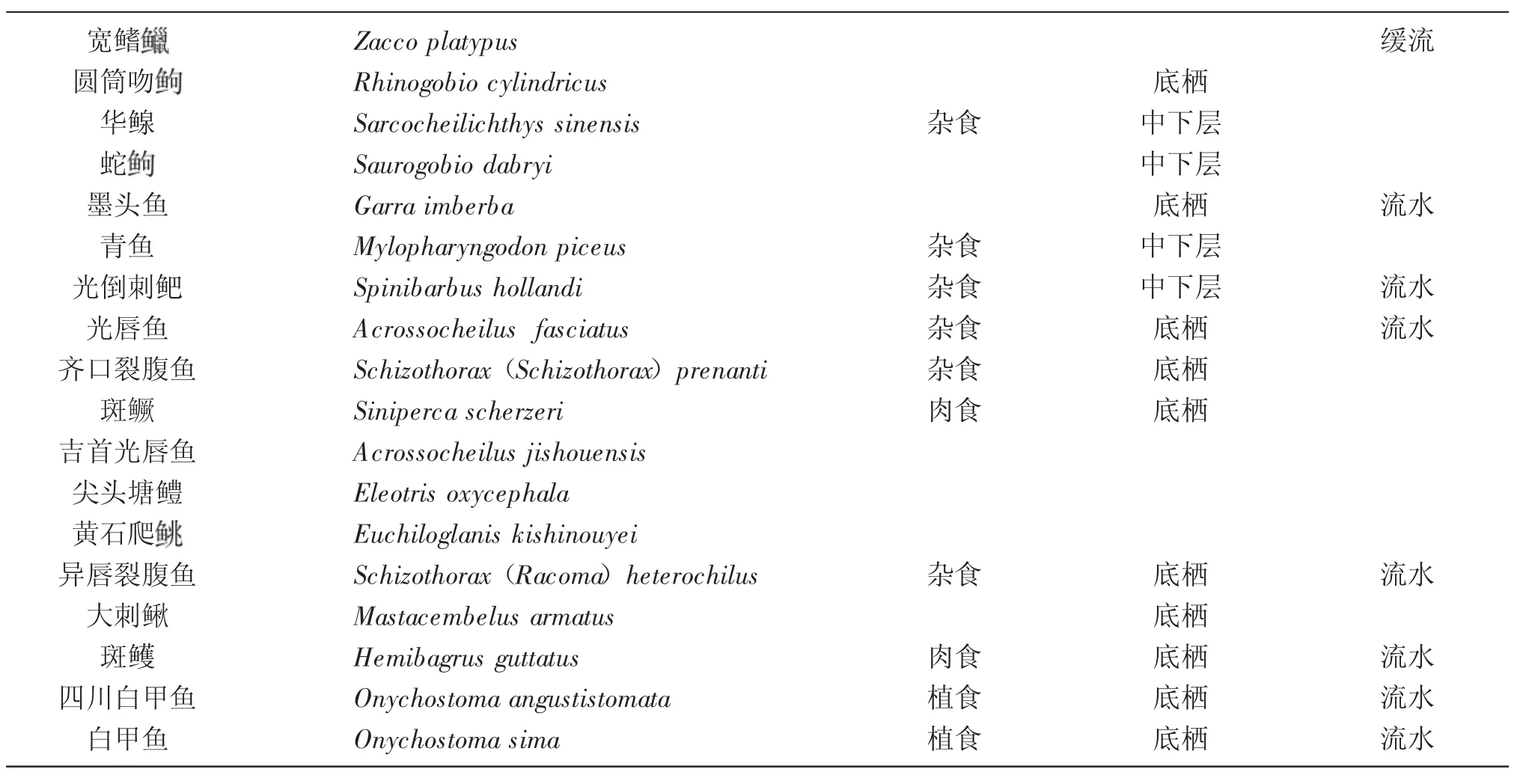

贵州省水产种质资源保护区主要分布于乌江、沅江、珠江的干支流水域。乌江水系共有10 处,其中干流有1 处,位于暗溪河口至淇滩镇的沙沱大坝江段及乌江一级支流白泥河、坝坨河流域。支流有9处,分别位于乌江上游一级支流六冲河赫章县段1处,油杉河上游1 处;乌江中游一级支流龙川河上游1 处,龙底江下游1 处,一级支流印江河中上游1处,一级支流马蹄河干流1 处,一级支流洪渡河及支流马颈河流域1 处,一级支流芙蓉江上游及干流共2 处。沅江水系共有10 处均位于其支流上,上游一级支流翁密河台江段,清水江剑河段共2 处,上游一级支流舞阳河黄平段、玉屏段共2 处,上游二级支流龙江河岑巩段、镇远段干流及其支流共2处,一级支流锦江河铜仁段及上游的太平河河段、闵孝河河段共2 处,二级支流谢桥河铜仁段1 处,一级支流松桃河1 处。以上保护区所属流域均为长江水系。珠江水系共有4 处,分别位于红水河一级支流北盘江晴隆段及其一级支流西泌河,北盘江九盘段,一级支流座马河上游,蒙江坝王河流域。总体而言,其在贵州的分布不太均匀,主要分布在贵州的东北部,西南部较少(图2)。

图2 贵州省国家级水产种质资源保护区Fig.2 National Aquatic Germplasm Resources Reserve in Guizhou Province

就保护区类型来看,贵州省国家级水产种质资源保护区以为河流型为主,乌江干流1 处,其余中小型河流23 处,其中有19 处集中分布在贵州的东北部,4 处分散分布在贵州省西南部。

从时空分布的变迁来看,2009 年全省的国家级水产种质资源保护区只有两处,其中锦江河特有鱼类国家级水产种质资源保护区位于东北部的长江水系,而蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区位于西南部的珠江水系。2011 年时在已有的蒙坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的上游新增了1 处太平河闵孝河特有鱼类国家级水产种质资源保护区。到2014 年保护区数量增加到12 个,新增的9 个河流型国家级水产种质资源保护区均在贵州省东北部的长江水系。至2017 年国家级水产种质资源保护区数量增加到24 个,新增的12 个保护区中有3 个分布在贵州省西南部的珠江流域,其余均在东北部的长江流域,从数量上来看,保护区在长江流域的分布要远多于珠江流域。

2.5 空间布局评估

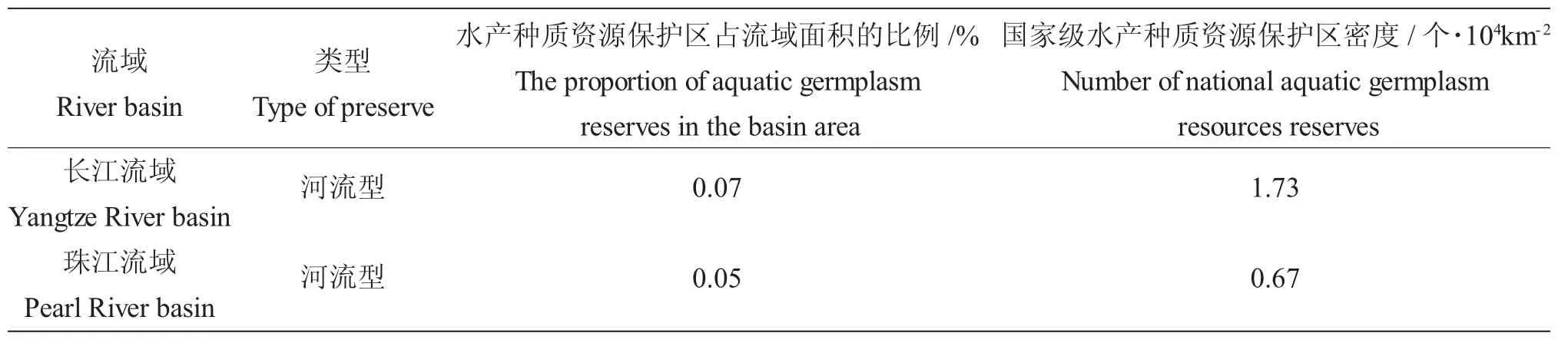

贵州省境内河流众多,以苗岭山脉为界可分为南北两个部分,苗岭以北属长江流域,流域面积为115 747 km2,占全省面积的65.7%;苗岭以南属珠江流域,流域面积为60 381 km2,占全省面积的34.3%。贵州省有20 个国家级水产种质资源保护区分布在长江流域,其中乌江水系有10 个,沅江水系有10 个,分布较为均匀,保护区有4 个在珠江流域,呈东多西少的态势。长江流域中贵州省国家级水产种质资源保护区面积占比为0.07%,珠江流域中贵州省国家级水产种质资源保护区面积占比为0.05%。运用方差计算,面积占比的方差为0.01。两个流域的面积差异较大,进一步计算了两流域内的国家级水产种质资源保护区的密度(表3),其中长江流域密度最大,达1.73 个/104km2。而珠江流域仅为0.67 个/104km2。进一步计算两流域内的国家级水产种质资源保护区密度的方差,达到0.53,表明国家级水产种质资源保护区占流域的面积占比差异并不大,但是,两流域之间的国家级水产种质资源保护区密度差异较大,主要和两流域中保护区的基数差别较大有关。

表3 贵州省两大流域内国家级水产种质资源保护区面积比例与密度Tab.3 Area ratio and density of national aquatic germplasm reserves in two major basins in Guizhou Province

2.6 行政市评估

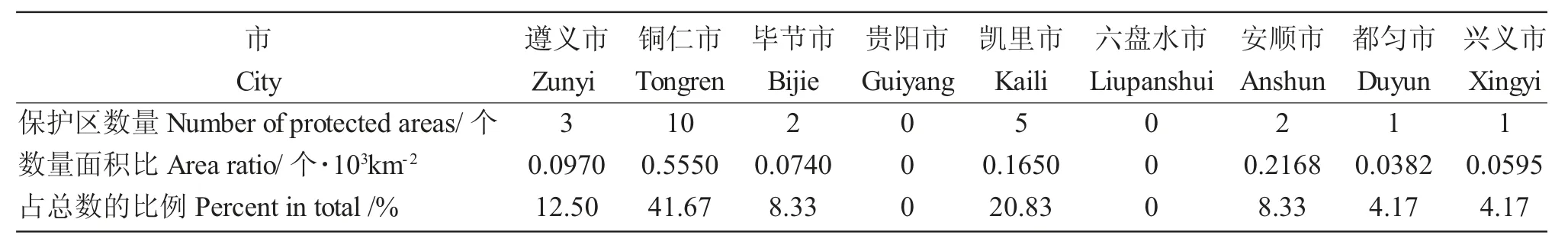

贵州省由遵义市、铜仁市、毕节市、贵阳市、凯里市、六盘水市、安顺市、都匀市、兴义市九个市组成,其中铜仁市的国家级水产种质资源保护区有10 个之多,占保护区总数的41.67%。凯里市的国家级水产种质资源保护区5 个,占保护区总数的20.83%。都匀市和兴义市的国家级水产种质资源保护区分别有1 个,占总数的4.17%。贵阳市和六盘水市没有国家级水产种质资源保护区。铜仁市的国家级水产种质资源保护区数量占比最高,达0.555 个/103km2。

3 讨论

3.1 综合评估

评估国家级水产种质资源保护区空间布局的合理性,是优化水产种质资源保护区体系、促进生物多样性保护、维护区域乃至国家生态安全的科学基础[16]。本研究在对贵州省国家级水产种质资源保护区现状特征进行分析的基础上,将保护区的空间分布与贵州省的两大流域叠加起来分析保护区的保护对象,既能评估保护区的分布合理性,也能将整个贵州省的国家级水产种质资源保护区作为一个整体,分析其对于所要保护物种的保护力度的合理性,得到以下结论:(1)截至2017 年底贵州省共建立国家级水产种质资源保护区24 处,主要分布于乌江,沅江,珠江干支流水域,总面积达113.96 km2,共保护鱼类种类63 种,占贵州省鱼类种类总数的31.2%,对贵州境内具有较高经济价值、遗传育种价值的鱼类起到了一定的保护作用,也保护了贵州省的几种珍稀濒危水生生物,但有半数以上的国家级水产种质资源保护区都将将黄颡鱼、白甲鱼、鲫、鲇、鲤及鳜列为保护目标,保护区所保护的目标重叠度较高;(2)2009 年全省仅有两个国家级水产种质资源保护区,分别位于贵州省的东北部和西南部,2010—2017 年长江流域新增保护区开始由东向其他方向扩散,分布较为均匀,很好地覆盖了长江流域、珠江流域,新增的保护区开始由南向北延伸,保护区之间跨度较大且分布较为稀疏,总体来看贵州省的国家级水产种质资源保护区主要分布在东北部的长江流域。保护区主要集中在遵义市、铜仁市和凯里市,初步覆盖了部分水生生物栖息地,但是,结构略显失衡;(3)保护区较为全面的覆盖了长江流域,珠江流域中的保护区分布略显稀疏。两流域中的国家级水产种质资源保护区密度相差较大,长江流域保护区的密度是珠江流域的1.5 倍,这与长江流域中保护区的基数较大密不可分,但保护区在两流域中的面积占比的方差为0.01,这说明两流域中的保护区面积占比差别并不大。总的来看,两流域中保护区的分布合理;(4)从行政市来看,保护区分布很不均匀。铜仁市的国家级水产种质资源保护区数量达10 个之多,凯里市次之为5 个,而贵阳市和六盘水市则一个都没有。单就贵州省国家级水产种质资源保护区在各市区之间的分布来看,其分布很不合理,需要优化。

表4 贵州省各市中国家级水产种质资源保护区数量及占比Tab.4 Number and proportion of domestic aquatic germplasm resources protected areas in Guizhou Province

3.2 管理与发展建议

贵州省的渔业资源较为丰富,共有鱼类202种,这与贵州省的众多水域密不可分,现有的保护区对长江流域具有较高经济价值的鱼类已形成良好的物种保护体系,但对珠江流域的鱼类保护相对较弱,建议增加保护对象,特别是加强珠江流域土著种保护。保护区目前存在管理机构不全、科研支持不足、资源保护与发展的矛盾突出、缺少本底调查等问题,建议接下来一是理顺保护区的管理机构、二是划拨专项管理经费、三是加强科学技术支撑。在管理机构健全后,首先应重点关注保护区内的主要保护对象是否建立合适的种群、能否在保护区内完成整个生活史,资源量是否有所增加;其次应当着重调查贵州省内哪些区域分布有国家级重点保护野生动物,确定其资源量,种群大小,在合适的区域设立保护区,并对其进行监测。在保护区的物种保护体系建成后,应该及时的建立固定监测站,选择适当时间进行调查,监测保护区的运行状况,建立能够有效反应物种变化和生态系统变化的监测指标以及动态的网络监测体系,开展长期、系统、有效的监测机制,通过得到的数据及信息,及时的调整保护措施,更好的更有效地进行保护。

各国家级水产种质资源保护区目前存在着保护区的核心区或试验区有不同程度地包括了大量的非河流区域、起止点及坐标拐点与矢量图不符、横向边界未被定义等问题。因此需要重新复核保护区核心区或履行保护区调整程序、起止点及拐点坐标需重新标定以期达到更好的保护效果。

贵州省全省流域面积超过10 km2的河流共有984 条[12]。贵州省水资源丰富,渔业发展潜力巨大,建立合适的保护区有利于保护渔业种质资源和渔业发展,也要统筹保护与利用之间的关系,实现可持续发展。各类型水产种质资源保护区间环境差异巨大,面对的利益体也不尽相同,需要因地制宜制定能协调各方利益的管理措施[5]。而贵州省主要以河流型保护区为主则需要考虑取水、通航、排污、两岸居民生活等需求。

贵州省水域主要以河流为主,其中不乏一些本土物种、经济型物种,以及濒危珍稀物种,其中大鲵、小口白甲鱼、鲈鲤、岩原鲤和斑鳠均被列为保护物种。应该积极开展资源调查,恢复和重建栖息地,关键栖息地的保护,水生生物产卵场、育肥场及避难所保护和修复技术,鱼类增殖放流,鱼类迁移地保护,全人工保种等多方面的研究和示范[5]。贵州省中部的保护区较少,但是,河流依然众多,可以在物种组成和分布与水域生态系统息息相关的区域建立一些新的保护区,按照所要保护的物种界定保护区,因地制宜,因种制宜,对现有的保护区制定更加详细的管理制度,引导公众保护保护区内的环境物种,形成可持续发展。