污泥堆肥替代氮肥对石灰性褐土肥力、小麦产量和品质的影响

徐富锦,常会庆

(河南科技大学农学院,河南 洛阳 471003)

化肥的使用对我国粮食作物增产的贡献巨大,其中,氮素又是限制作物产量的主要元素之一[1]。我国是肥料消费大国,氮肥消费量约占世界氮肥消费量的35%。虽然高投入的氮肥保证了作物产量,但我国氮肥平均利用率仅约为30%[2],氮肥的过量施用会导致氮肥利用效率低下,并且氮素流失会造成一系列环境问题[3]。大量研究[4]表明,有机投入品的施用或配施能显著增加土壤养分供应强度,调节养分释放速率,缓解土壤氮素淋失,有利于培肥土壤和增加作物产量。因此,合理的替代施肥是提高氮肥利用率、实现化肥施用零增加目标和农业可持续发展的重要途径。

我国污泥产量巨大[5],其无害化与资源化处置迫在眉睫。国家《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确提出污泥无害化处理满足相关标准后,可用于土地改良、园林绿化和农业利用等。目前,欧美国家用来改善土壤或作为农作物肥料的污泥堆肥比例约为60%[6],而我国污泥堆肥后农用率不高[7],但污泥堆肥作为一种无害化处理的有机物料,其氮、磷、有机质含量丰富,适量施用有利于作物产量和品质的提高[8],并且随着城市污泥堆肥在农用率、环境效应和控制标准要求方面的提高,污泥堆肥中重金属含量在逐年降低,重金属风险在降低。所以污泥堆肥施用越来越受到人们的重视[9]。然而,过量施用污泥堆肥也会导致土壤碳、氮、磷大量累积,增加其淋失风险和对环境的危害[10]。因此,选择合理的污泥堆肥替代氮肥比例是其安全施用的重要依据。

小麦是北方石灰性土壤(包括石灰性褐土)上种植的主要作物类型,与水稻、油葵等作物相比,其对重金属的富集积累作用较弱[11]。石灰性褐土麦田广泛分布于中国干旱和半干旱地区,其盐基饱和度高,呈中性至碱性反应,且无害化污泥堆肥在该类土壤上农用的风险低[12]。因此,采用田间试验,通过设置不同比例污泥堆肥替代氮肥施用,开展污泥堆肥替代氮肥施用对石灰性褐土养分、氮素利用效率、养分淋失风险以及小麦产量和品质等参数的综合影响,旨在为石灰性褐土筛选适宜的污泥堆肥替代氮肥比例提供参考。

1 材料与方法

1.1 供试地点与材料

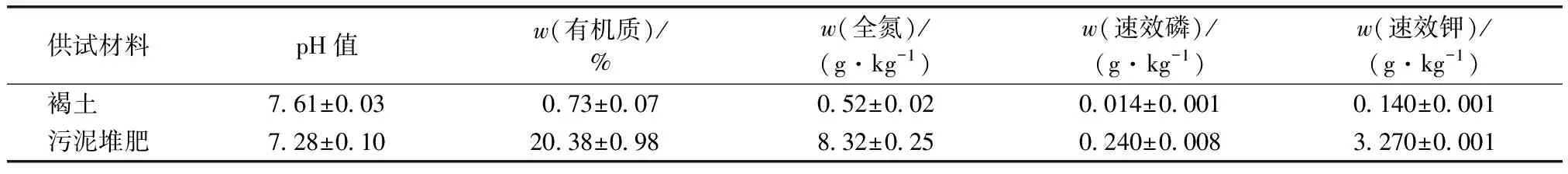

试验于河南科技大学开元农场开展,该农场位于河南省西部的洛阳市(34°41′ N、112°27′ E),试验点地处温带大陆性季风气候区,年均气温为12.2~24.6 ℃,无霜期在210 d以上,年降水量为528~800 mm,日照时数为2 200~2 300 h,年均湿度为60%~70%。供试土壤类型为褐土,土壤质地为壤土,其容重为1.44 g·cm-3,比重为2.58,孔隙度为43.99%,阳离子交换量为31.89 cmol·kg-1,电导率为1.01 mS·cm-1。所选污泥堆肥中镉、汞、铅、铬和砷含量分别为2.17、0.058、80.80、232.87和27.95 mg·kg-1,符合GB 4284—2018《农用污泥污染物控制标准》。供试作物为豫麦58,化学肥料为尿素(N质量含量为46%)、过磷酸钙(P2O5质量含量为16%)和氯化钾(K2O质量含量为60%)。土壤和污泥堆肥基本理化性质见表1。

表1 土壤和污泥堆肥基本理化性质

1.2 试验设计

采用田间试验开展研究,试验共设置7个处理:不施氮肥(WN)、常规施化肥(S0)、污泥堆肥替代氮肥20%(S1)、污泥堆肥替代氮肥50%(S2)、污泥堆肥替代氮肥100%(S3)、污泥堆肥替代氮肥200%(S4)和污泥堆肥替代氮肥300%(S5)。各处理除氮肥施用量不同外,磷、钾肥施用量均一致,P2O5和K2O 施用量分别为90和60 kg·hm-2。每个处理设置3次重复,采用完全随机区组设计,每个小区面积为2 m2。其中,常规施氮肥处理以1/3氮肥作为追肥,且S1、S2处理追肥量与常规施肥处理一致,其余处理不追肥;将各处理剩余氮肥作为基肥一次性施入。磷、钾肥均作为基肥一次性施入大田。小麦播种采用人工开沟进行,播种量为15 kg·hm-2;在小麦拔节期开沟撒施追肥,具体施肥方案及施肥量见表2。试验期间按当地大田管理方式进行常规管理。

表2 不同处理施肥量

1.3 样品采集与分析

在小麦拔节期和成熟期,每个小区按5点法采集表层(0~20 cm)土样,剔除石砾和植物残根等杂物,混合密封后带回实验室,一部分土壤样品置于4 ℃ 条件下保存,用于土壤铵态氮和硝态氮测定:采用氯化钾浸提-蒸馏法测定;一部分土壤样品经风干、研磨后分别过 0.85和0.12 mm孔径筛后用于土壤理化指标测定:pH值采用V(水)∶m(土)= 2.5∶1电位法测定;土壤有机质含量采用重铬酸钾容量法测定;土壤全氮含量采用半微量开氏法测定;土壤速效磷含量采用碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法测定;土壤速效钾含量采用醋酸铵浸提-火焰光度计法测定。详细测定方法见文献[13]。小麦收获时,将地上部分小麦全部收获,按小区分开单独脱粒考种。人工脱粒后晒干称重记产,同时记录每个小区的穗数、穗粒数和千粒重。利用近红外分析仪(DA7250)测定小麦品质指标(淀粉、蛋白质、湿面筋、干面筋含量)。

1.4 数据处理与分析

1.4.1土壤肥力评价

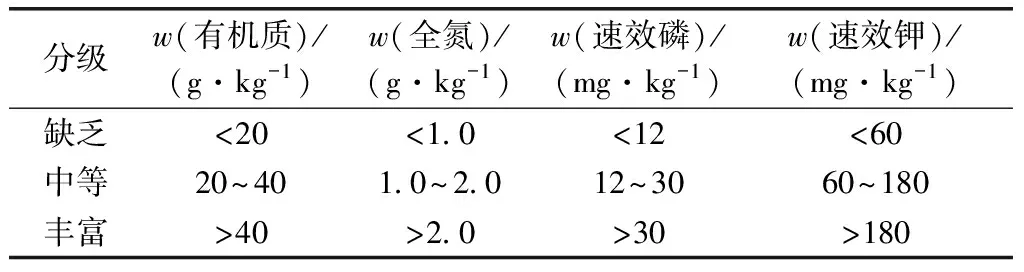

根据全国第二次土壤普查养分分级标准和文献[14-15],并结合生产实际,将土壤pH值、有机质、全氮、速效磷和速效钾分为3个等级,确定土壤养分等级评价标准(表3)。其中,全国第二次土壤普查分级标准将土壤酸碱性分为强酸性(<4.5)、弱酸性(4.5~<5.5)、微酸性(5.5~<6.5)、中性(6.5~<7.5)、碱性(7.5~<8.5)和强碱性(≥8.5)6级。

表3 土壤养分分级标准

结合实际情况,选取pH值、有机质、全氮、速效磷和速效钾5个指标对开元农场褐土进行综合肥力评价。为了消除参评指标间的量纲差异,对选定的5项土壤养分指标进行标准化处理,将其转化为肥力系数(fertility coefficient,FC,CF)[16]:

(1)

式(1)中,CF,i为分肥力值;xa、xp分别为相应土壤养分缺乏、丰富的临界值;xc为xa、xp的平均值。对于土壤pH值而言,xa、xp分别取值4.5、8.5。

土壤综合肥力评价方法:采用修正的内梅罗(Nemerow)指数法[17]计算土壤综合肥力指数(integrated fertility index,IFI,IIF):

(2)

式(2)中,IIF,i,a和IIF,i,min分别为针对各项土壤养分指标测算的综合肥力指数中的平均值和最小值;n为参与评价的土壤养分指标个数,取值为5。根据综合肥力指数值将土壤综合肥力分为4个等级:<0.9,贫瘠;0.9~<1.8,一般;1.8~<2.7,肥沃;≥2.7,很肥沃。

1.4.2氮肥利用率相关计算[18]

氮肥偏生产力(PFP,kg·kg-1)等于施氮区产量除以施氮量;氮肥农学效率(AE,kg·kg-1)等于施氮区籽粒产量与不施氮区籽粒产量差值除以施氮量。

1.4.3养分淋失风险评价

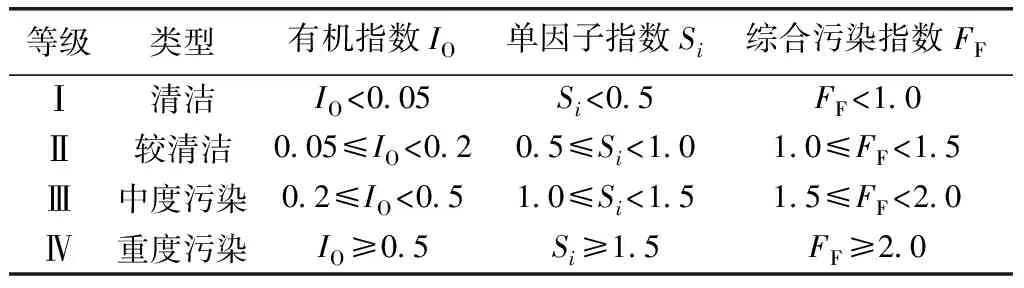

有机指数通常用作表征土壤环境状况,可用来反映外源有机物添加导致的土壤有机碳淋失潜在风险。土壤中营养积累的潜在风险评价采用单因子指数法和综合污染指数法[19]。全氮评价标准值为4.85 mg·g-1[20]。有机指数计算公式为

IO=wTOC×wTN×0.95。

(3)

式(3)中,IO为有机指数;wTOC为土壤总有机碳质量含量实测值,%;wTN为土壤总氮质量含量实测值,%。有机指数评价标准见表4。

表4 有机指数评价标准

(4)

(5)

式(4)~(5)中,Si为标准指数(单因子指数);Ci为评价因子i的实际测定值,Cs为评价因子的标准评价值;FF为综合污染指数;F为n项污染物污染指数平均值;Fmax为最大单项污染指数。

采用Excel 2010进行数据整理与统计分析,采用SPSS 17.0进行数据方差分析和相关性分析,不同处理间采用最小显著差数法(LSD)进行差异显著性检验(P<0.05),采用Origin 2021作图。

2 结果与分析

2.1 污泥堆肥替代氮肥对表层土壤养分含量及肥力的影响

在小麦拔节期和成熟期不同污泥堆肥替代氮肥处理土壤pH及养分含量变化见图1。

各处理代号含义见表2。就同一生育期而言,直方柱上方英文小写字母不同表示不同处理间某指标差异显著(P<0.05)。

污泥堆肥替代氮肥后土壤pH较S0处理呈下降趋势,其中,拔节期各污泥堆肥替代处理土壤pH较S0处理显著降低0.08~0.15个单位,成熟期未出现显著变化。污泥堆肥替代氮肥增加了拔节期和成熟期表层土壤硝态氮含量,其中,在拔节期,当替代氮肥比例超过20%时,表层土壤硝态氮含量较常规施肥处理分别显著增加24.29%、50.00%、135.71%和202.38%;在成熟期,仅S2、S3处理表层土壤硝态氮含量较S0处理分别显著增加33.14%和139.36%,其余处理没有显著变化。污泥堆肥替代氮肥显著降低拔节期表层土壤铵态氮含量,相较于S0处理,各污泥堆肥替代处理土壤铵态氮含量显著降低28.40%~53.44%;在成熟期,污泥堆肥替代氮肥显著增加表层土壤铵态氮含量,各污泥堆肥替代处理土壤铵态氮含量较S0处理显著增加99.99%~135.31%。另外,污泥堆肥不同比例替代氮肥增加了拔节期和成熟期土壤有机碳、全氮、速效磷和速效钾含量(图1),其中,各污泥堆肥替代处理土壤速效磷和速效钾含量均较常规施肥处理显著增加,且当替代氮肥比例超过50%时,土壤全氮含量增加显著。在拔节期,污泥堆肥替代氮肥各处理土壤有机碳含量较S0处理分别显著增加24.04%~159.08%;在成熟期,当替代氮肥比例超过50%时,土壤有机碳含量较S0处理显著增加38.55%~70.65%。在拔节期,污泥堆肥替代氮肥处理均显著增加土壤综合肥力指数;在成熟期,土壤综合肥力指数在替代氮肥比例超过20%时较S0处理显著增加13.79%~34.48%。

2.2 不同污泥堆肥替代处理土壤氮肥利用率

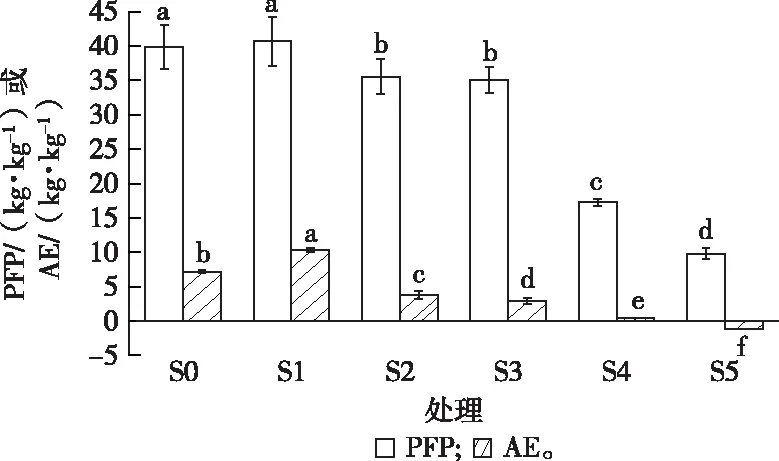

AE和PFP反映了氮肥吸收对作物产量的影响。图2表明,随着污泥堆肥替代氮肥比例的增加,氮肥偏生产力和氮肥农学效率先增加后降低。与S0处理相比,S1处理氮肥农学效率显著增加43.33%,其余处理显著降低46.81%~115.14%(P<0.05),且各处理之间差异显著。图2还显示,S1处理氮肥偏生产力略高于S0处理,但并未表现出显著性差异,其他污泥堆肥替代处理相较于S0处理显著降低10.82%~75.41%。

各处理代号含义见表2。就同一指标而言,直方柱上方英文小写字母不同表示不同处理间该指标差异显著(P<0.05)。

2.3 污泥堆肥替代氮肥对土壤养分淋失风险的影响

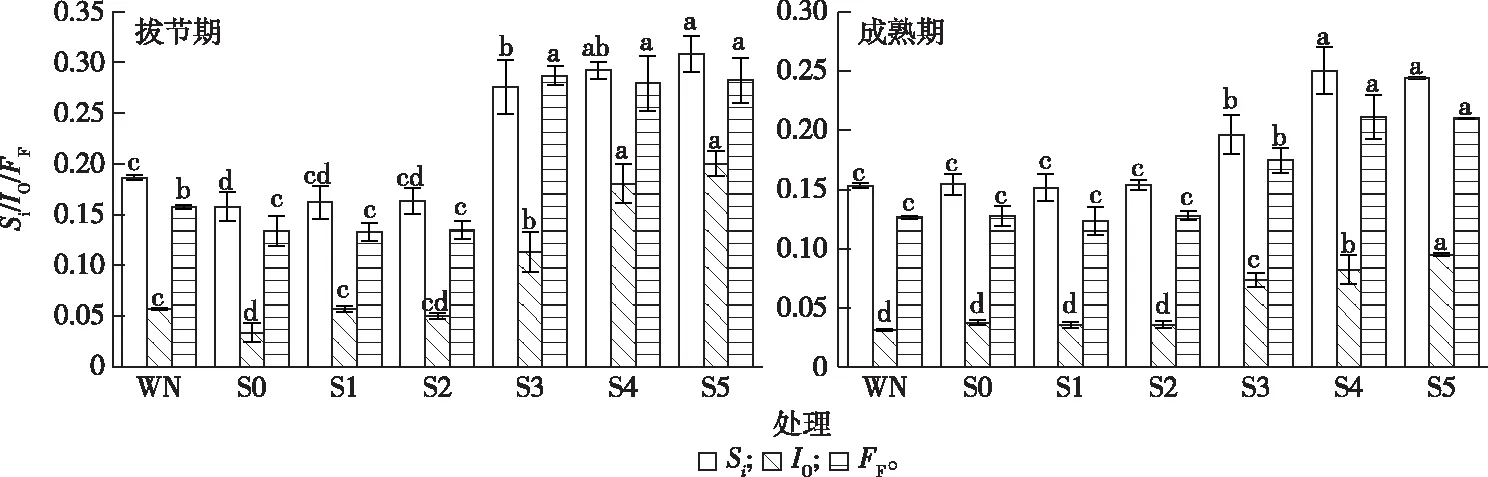

污泥堆肥替代氮肥增加石灰性褐土综合肥力的同时,还增加了土壤养分累积风险(图3)。图3显示,在小麦拔节期和成熟期,污泥堆肥替代氮肥后土壤综合污染指数(FF)均小于1.0,全氮单因子指数(Si)均小于0.5。

各处理代号含义见表2。Si为全氮单因子指数,IO为有机指数,FF为综合污染指数。就同一指标而言,直方柱上方英文小写字母不同表示不同处理间该指标差异显著(P<0.05)。

在拔节期和成熟期,当替代氮肥比例超过50%时,土壤全氮单因子指数较S0处理分别显著增加75.00%~93.75%和33.33%~66.67%(P<0.05),土壤综合污染指数较S0处理分别显著增加115.38%~123.08%和30.77%~61.54%,但均属于Ⅰ级清洁类型。就土壤有机碳而言,在拔节期污泥堆肥替代氮肥后,S2处理土壤有机碳的有机指数(IO)较常规施肥处理增加48.51%,其他替代处理显著增加67.86%~495.83%,其中,S5处理土壤有机碳的有机指数为0.20,属于Ⅲ级中度污染,说明此时土壤碳素淋失风险较大;在成熟期,当污泥堆肥替代氮肥比例超过50%时,土壤有机碳的有机指数显著增加96.00%~153.33%,此时土壤有机碳为Ⅱ级较清洁类型,说明此时土壤碳素的淋失风险较常规施肥处理升高。

2.4 污泥堆肥替代氮肥对小麦产量及品质的影响

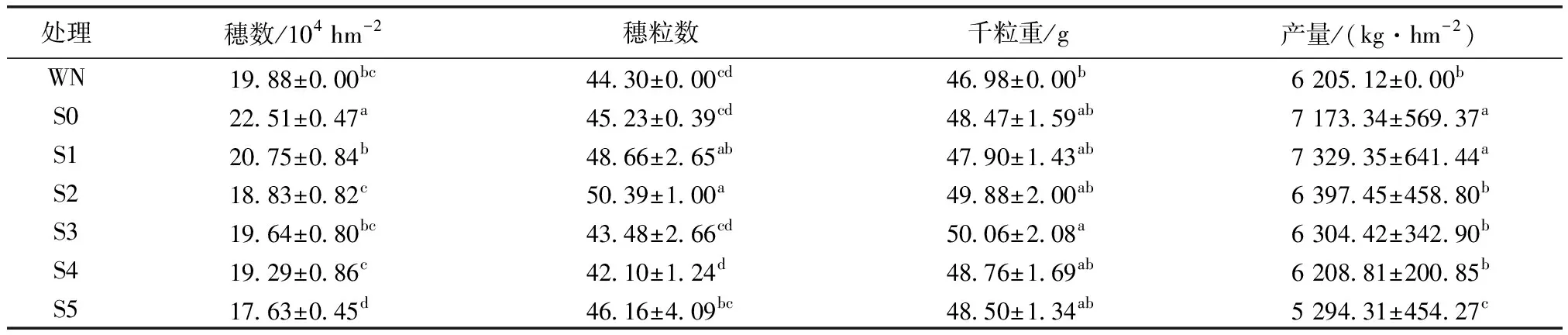

小麦产量3要素由穗粒数、穗数和千粒重构成。由表5可知,随着污泥堆肥替代氮肥比例的提高,小麦穗粒数和产量都呈先增加后降低趋势。与S0处理相比,各污泥堆肥替代处理穗数较S0处理显著降低7.82 %~21.68%(P<0.05),但S1、S2处理小麦穗粒数显著增加7.58%和11.41%,另外,S3处理小麦千粒重显著增加3.28%。S1处理小麦产量比S0处理增加2.17%,其余处理小麦产量均显著降低。这说明随着污泥堆肥替代氮肥比例的提高,冬小麦产量先增加后减少,整体表现为当污泥堆肥替代氮肥比例为20%时小麦产量可实现稳产高产。

表5 不同污泥堆肥替代处理小麦产量及其构成

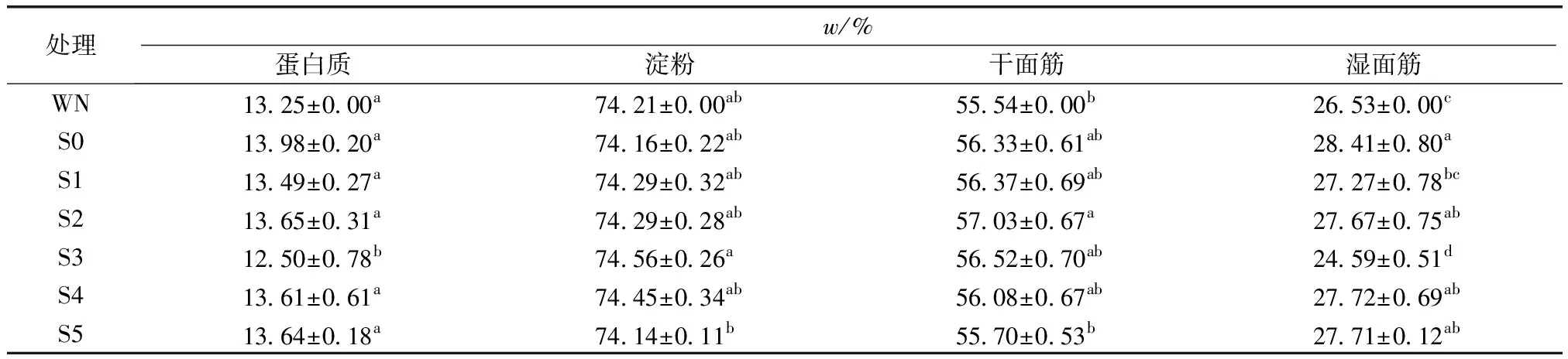

污泥堆肥替代氮肥对小麦籽粒淀粉、蛋白质、干面筋和湿面筋含量变化的影响见表6。由表6可知,随着污泥堆肥替代氮肥比例的增加,小麦籽粒中淀粉和蛋白质含量呈增加趋势,但差异不显著;且污泥堆肥替代氮肥后小麦籽粒中湿面筋含量较S0处理有所降低,但仅S3处理显著降低13.45%;随着污泥堆肥替代氮肥比例的增加,小麦籽粒中干面筋含量呈现先增加后降低趋势,当替代比例超过50%时,籽粒干面筋含量有所降低,但均未达到显著水平。可见,污泥堆肥替代氮肥处理总体上不会对小麦品质造成显著影响。

表6 污泥堆肥替代氮肥对小麦籽粒品质的影响

3 讨论

3.1 污泥堆肥替代氮肥对土壤肥力和氮肥利用效率的影响

适当比例的污泥堆肥替代氮肥有利于土壤有机质、全量养分及有效养分含量的维持和提高,减少化肥施用的同时提升土壤肥力[21]。笔者研究中,土壤铵态氮含量在小麦生育期先降低后升高,可能是小麦进入养分吸收和干物质积累高峰的拔节期后,对土壤铵态氮吸收量大,导致铵态氮含量降低,但拔节期追施氮肥后提高了土壤铵态氮含量;在成熟期土壤硝态氮含量较低,可能是因为有机氮矿化过程中释放氮素缓慢,再加上作物吸收利用及淋溶损失所致[22]。笔者研究得出,表层土壤有机碳、全氮和速效磷含量随污泥堆肥替代氮肥比例的增加而增加,且当替代比例超过50%时增加趋势更为明显,这与孟繁宇等[23]在对污泥堆肥改良盐碱土研究中得到的结论相吻合,说明污泥堆肥投入到农田是提高肥力的有效途径。另外,有研究表明,污泥堆肥施入土壤对土壤速效钾含量没有影响,速效钾含量甚至有降低趋势[24]。笔者研究结果显示,土壤速效钾含量随污泥堆肥替代氮肥比例的升高而增加,此与黄林等[25]的田间定位试验结果相一致。笔者课题组对污泥堆肥施用后重金属积累情况的研究表明,随着污泥替代比例的增加,土壤和小麦籽粒中重金属含量呈增加趋势,但在污泥堆肥最大施用量条件下,土壤中砷、镉、铅和铬含量分别为14.52、0.15、38.42和91.09 mg·kg-1,均未超过GB 15618—2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》规定的筛选值,且该处理小麦籽粒中砷、镉、铅和铬含量分别为0.07、0.06、0.09和0.30 mg·kg-1,也未超过GB 2762—2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》的限值,说明污泥堆肥在试验施用期间对土壤和农作物比较安全,梁丽娜等[26]的定位试验也验证了这一点。

研究[27]表明粮食作物氮肥农学效率为10~30 kg·kg-1,氮肥偏生产力为40~70 kg·kg-1较为适宜。笔者研究中只有污泥堆肥替代氮肥20%处理的氮肥偏生产力和氮肥农学效率在适宜范围内,其他处理均偏低,说明污泥堆肥或农业投入品替代氮肥比例并非越高越好,而且笔者研究中当季氮肥农学效率随污泥堆肥替代比例增加呈现先升高后降低的现象,污泥堆肥替代氮肥20%处理氮肥农学效率和氮肥偏生产力最高,这一结果与申长卫等[28]研究得到的有利于提高小麦氮肥利用率的有机替代比例结果相似。将合理比例的污泥堆肥作为农业投入品应用于旱地农田,可在产量、品质上表现出良好作用,且有利于后茬作物对养分的需求[29]。笔者研究结果显示,污泥堆肥替代氮肥20%处理小麦产量和品质略有增加,表明污泥堆肥替代氮肥20%在保证小麦产量的同时能够实现农田氮肥减施,邢鹏飞等[30]的多年田间试验也证实30%有机肥替代无机肥能保证小麦产量。

3.2 污泥堆肥替代氮肥对土壤养分淋失风险的影响

污泥堆肥农田利用后能增加土壤肥力,但过量投入也会造成大量有机碳、氮、磷等元素累积,增加养分淋失风险,导致面源污染危害。笔者研究中污泥堆肥替代氮肥比例达100%时,土壤有机碳的有机指数达到Ⅱ级,属于较清洁类型,说明此污泥堆肥施用量已存在土壤有机碳的淋失风险。李培培等[31]的土壤淋溶模拟试验表明,土壤氮、磷等养分含量的淋出量与污泥堆肥施用量之间存在显著相关,且氮素淋溶风险较高。而在笔者研究中,污泥堆肥替代氮肥后各处理土壤全氮单因子指数均小于0.5,即清洁类型,说明污泥堆肥替代氮肥对石灰性土壤氮素淋失风险小。另外,刘利花等[32]对蝼土上长期施肥土壤磷素淋溶趋势的研究证实,当土壤速效磷含量超过23 mg·kg-1时,就存在磷素淋溶的可能,而笔者课题组前期通过污泥堆肥施用的盆栽试验,得出速效磷淋失的临界值为28.57 mg·kg-1[33]。笔者研究田间试验中,当污泥堆肥替代氮肥后土壤速效磷含量均超过该值,且当污泥堆肥替代氮肥比例超过20%时,土壤速效磷含量均大于30 mg·kg-1,在土壤养分等级中达到丰富等级,说明污泥堆肥替代氮肥造成石灰性褐土中磷素的淋失风险仍值得关注。

4 结论

(1)污泥堆肥替代氮肥施用对提高土壤养分含量及综合肥力的效果优于常规施肥处理,可以改善石灰性褐土的养分和肥力状况。

(2)污泥堆肥替代氮肥后石灰性褐土氮素的淋失风险较小,当污泥堆肥替代氮肥比例超过50%时,石灰性褐土有机碳淋失风险升高。

(3)污泥堆肥替代20%氮肥处理,有利于小麦产量、氮肥偏生产力和氮肥农学效率提高,可作为石灰性褐土麦田污泥堆肥施用的优选措施。