有蹄类动物对地震灾害体秋季微生境利用与选择特征

向 姣,周天祥,郭桢杉,毛泽恩,黄金燕,张晋东①

(1.西南野生动植物资源保护教育部重点实验室,四川 南充 637009;2.西华师范大学生命科学学院,四川 南充 637009;3.中国大熊猫保护研究中心/大熊猫国家公园珍稀动物保护生物学国家林业和草原局重点实验室,四川 都江堰 611830)

地震及其引发的山地崩塌、滑坡等次生灾害(以上灾害导致的受损区域统称为地震灾害体)不仅造成巨大的人员伤亡和经济损失,也致使野生动物生境受到破坏与隔离,严重威胁生物多样性[1]。但地震作为一种干扰事件,对森林多样性的增加也有积极作用。研究表明地震可通过改变土壤理化性质而对土壤发育产生重大影响[2],进而影响灾害体的植物类型及植被恢复率[3],间接影响野生动物的食物来源及隐蔽环境等。这表明地震对野生动植物可能起着两种相互矛盾的作用。

有蹄类动物对维持森林生态系统健康与稳定发挥着不可替代的生态作用[4]。一方面,它们作为大中型食肉动物的猎物,在其所处的食物链或食物网上起着关键作用,是物质循环和能量流动的重要环节[5]。同时,它们通过改变植物群落动态来影响受损生态系统的修复进程。有研究表明:在地震等自然灾害发生后,许多动物仍在利用地震灾害体,甚至与震前相比活动更频繁[6]。当生境质量、时间、空间发生变化时,有蹄类对某种特定生境的偏好选择会产生新的适应[7]。目前,国内外关于有蹄类生境选择的研究多集中于土地发育完全、植被生长状况良好的环境[8-9],而对于遭受地震等自然灾害破坏后的生境选择与利用研究还很缺乏[10]。

卧龙国家级自然保护区作为生物多样性保护的热点区域之一,区内动物资源丰富,分布着中华鬣羚(Capricornismilneedwardsii)、中华斑羚(Naemorhedusgriseus)、羚牛(Budorcastaxicolor)、水鹿(Rusaunicolor)和毛冠鹿(Elaphoduscephalophus)等珍稀野生有蹄类动物[11]。2008年汶川地震造成保护区出现大面积山体滑坡和崩塌,丰富的松散物质和不稳定的地表,使得引发泥石流的降雨阈值大幅降低[3]。加之,当地多暴雨的气候条件,致使滑坡、泥石流等自然灾害频繁发生,对整个山地生态系统产生持续影响。研究地震后有蹄类动物对地震灾害体的选择利用特征,不仅可以探讨地震等自然干扰对有蹄类生境选择的影响,而且对进一步探讨灾后生态系统恢复过程中动物与植物之间的协同演化关系以及物种多样性保护也具有重要意义[12]。笔者于2010—2019年对卧龙国家级自然保护区中华鬣羚、中华斑羚、水鹿和毛冠鹿的地震灾害体微生境利用与选择特征进行研究,以期进一步丰富同域分布的有蹄类动物的生境选择特征研究,为灾后有蹄类保护与栖息地生境恢复积累基础数据。

1 研究方法

1.1 研究区域

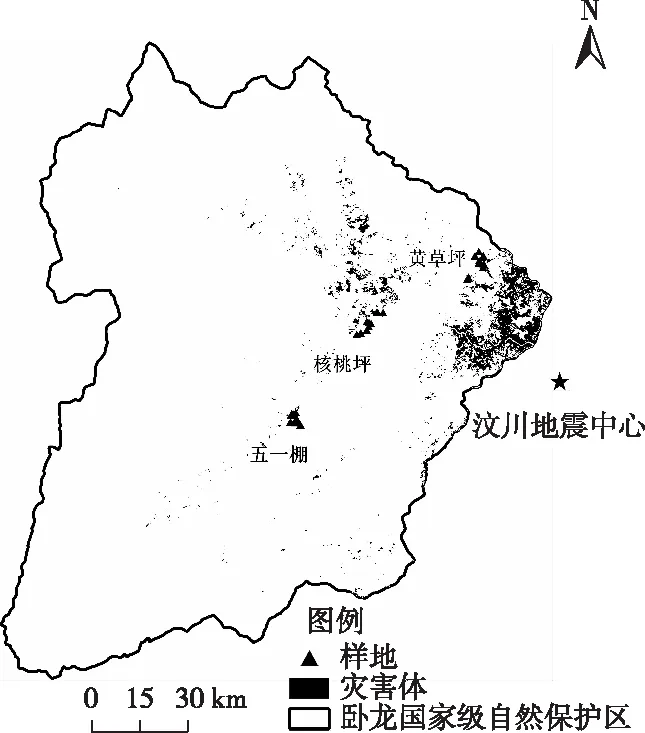

卧龙国家级自然保护区(30°45′~31°25′ N,102°52′~103°24′ E)位于四川盆地西缘的邛崃山脉东南坡、阿坝藏族羌族自治州汶川县西南部,总面积约为2 000 km2,海拔落差高达5 100 m(图1)。

灾害体为欧阳志云等[1]确定的地震破坏区域(由森林转化为裸地)。

卧龙自然保护区地形复杂,水系发达,植被垂直带谱明显。优越的自然条件孕育了丰富的动物资源,保存了不少古老孓遗物种和特有物种,如大熊猫(Ailuropodamelanoleuca)、小熊猫(Ailurusfulgens)、中华斑羚和中华鬣羚等[13]。

2008年汶川地震造成卧龙自然保护区大熊猫生境破坏面积为7 432.2 hm2,约占整个保护区大熊猫生境面积的8.7%[14],且自地震后滑坡、泥石流等次生灾害频发,保护区内约 40 km2森林植被受到破坏,严重威胁着野生动物的生存环境[15]。考虑到具有充足的野外工作基础,课题组选择在长期受到地震及其引发的次生灾害的干扰且野生动物分布相对密集的黄草坪、核桃坪和五一棚区域(分别简称HCP、HTP和WYP,图1)开展研究[16-17]。

1.2 数据采集与处理

汶川地震后,在五一棚、核桃坪和黄草坪区域内选择40个受损灾害体作为固定样地(表1),这些受损样地是从 2008 年进行的初始实地调查中遇到的所有受损区域中随机选择的(n=107)。在每个重点区域(共14条样带,总长35 km)沿100~200 m宽的变长样带(500~4 000 m长)进行采样。对沿着这些样带遇到的所有地震受损地点进行采样。如果有明显的山体滑坡或泥石流,将受损地点定义为灾害体,并排除任何仅受到轻微损坏的地点。样带的设置覆盖3个重点区域的大部分海拔范围、栖息地类型。通过清晰可见的矿质土壤或基岩以及因地震而倒下的树木来确定每个地点的边界。

表1 样地的地理概况

2010—2019年每年10—11月定期对样地进行调查,收集以下数据:(1)样地地形地貌调查数据,包括灾害体类型(滑坡、泥石流)、面积、坡向、坡度、坡位、海拔、裸岩及碎石占比、土壤占比等。(2)样地植被调查数据,包括样地内植物覆盖度、木本植物总盖度、草本植物总盖度、木本植物种类、草本植物种类。(3)样地动物活动情况调查数据,包括动物种类、活动痕迹类型、取食植物种类等。样地内出现的动物种类为根据现场的活动痕迹判断得出,活动痕迹包括粪便、足迹、食迹、实体和毛发。水鹿:在干湿适度地表上的蹄印紧靠,前部窄而略尖,后部相对较宽,两蹄印间高凸一条狭窄的泥土棱脊;粪粒主要有大、小圆形和长椭圆形两大类。毛冠鹿:粪便黑色,较细小,一端较平有凹痕,另一端尖,形状较为不规则。中华鬣羚:足蹄短钝结实;粪粒明显较麂类大,每次排数为10粒,散堆状,岩脚常集大堆。中华斑羚:足印与家山羊近似,略似“肾形”,但偶蹄印相距较开,且内、外印多呈前后错位排列;粪便具干性,多呈不规则颗粒叠堆,少数颗粒具针尾[18]。根据有蹄类动物的粪便、足迹及植物残留来判断该动物是否取食了该种植物。如果被食植物周围出现两种动物的粪便或足迹,即记为两种动物都取食该种植物。通过遗留的粪便、足迹等间接指标来研究相应物种的生境利用状况已有很多报道,证明其是一种较为可行的方法[19-20]。在一个具体样地中,某个目标物种记为“出现/不出现”的“1/0”数据。

收集了2010—2019年地震灾害体内动物活动数据,其中,2013年受强降雨天气影响,两个样地被损毁,一个继续记录,故2010—2013年样地数为40,2013年样地数为38,2014—2019样地数为39。由于样地总数发生变化,为了对数据进行标准化处理,计算野生动物每一年分别对地震灾害体的利用率(utilization rate, UR,RU)以及2010—2019年每种动物对地震灾害体的利用频率(use frequency, UF,FU),计算公式为

RU=A/S×100,

(1)

FU=y/Y。

(2)

式(1)~(2)中,A为动物出现的灾害体样地数;S为总的灾害体样地数;y为某种动物被记录到的年份数;Y为总的年份数。

为了进一步掌握中华鬣羚、中华斑羚、水鹿、毛冠鹿对地震灾害体微生境的选择特征,综合10 a数据,选择海拔、坡度、坡向、植物种数、盖度、草本种数、木本种数、取食植物种数、土壤占比以及裸岩和碎石占比共10个相关环境因子,采用GEANGE等[21]提出的多元核密度估计方法衡量种间生态位重叠。该方法基于观测值生成平滑的核密度函数,并计算两个物种之间的重叠,将其作为概率分布的重叠区域,其值范围从0(完全分离)到1(完全重叠)。首先,针对每个变量计算每对有蹄类物种之间的生态位重叠,然后,通过将它们对应的变量取平均值来获得微生境利用的综合重叠。采用零模型置换测试来确定观察到的重叠是否明显小于随机预期。对于每次比较,将物种标记随机分组1 000次。采用t检验将模拟的核密度分布之间的重叠与观察到的重叠进行比较,差异显著表明发生了种间生态位分化,并且进行连续Bonferroni校正以最大程度地减小来自多重比较的I型错误的可能性[22]。采用GEANGE等[21]提供的脚本利用R 3.3.2软件进行分析。

2 结果与分析

2.1 野生动物利用地震灾害体总体状况

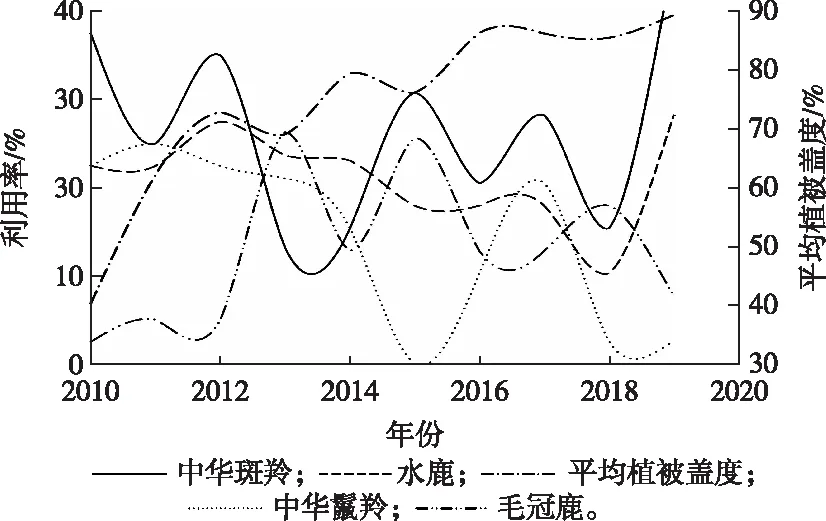

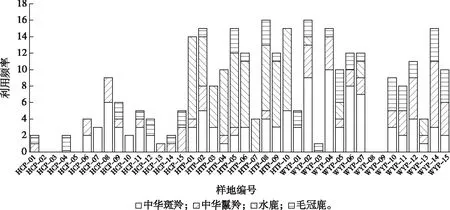

2010—2019年,共记录到除鸟类和两栖类以外的野生动物16种,隶属6目13科(附表1)。对灾害体利用频率较高的动物是中华斑羚(1.0)、水鹿(1.0)、中华鬣羚(0.9)、豹猫(Prionailurusbengalensis)(0.8)和毛冠鹿(0.4)等(附表1)。随着植被逐渐恢复,灾害体植被盖度总体上呈上升趋势,毛冠鹿对地震灾害体的利用率呈上升趋势,中华鬣羚呈下降趋势。中华斑羚和水鹿对灾害体的利用率一直保持着较高水平(图2),而且它们对灾害体的利用频率也高于中华鬣羚和毛冠鹿(图3)。

图2 不同年份灾害体的植被盖度变化和4种有蹄类动物利用率趋势

图3 4种有蹄类动物对地震灾害体的利用频率

2.2 有蹄类动物微生境利用

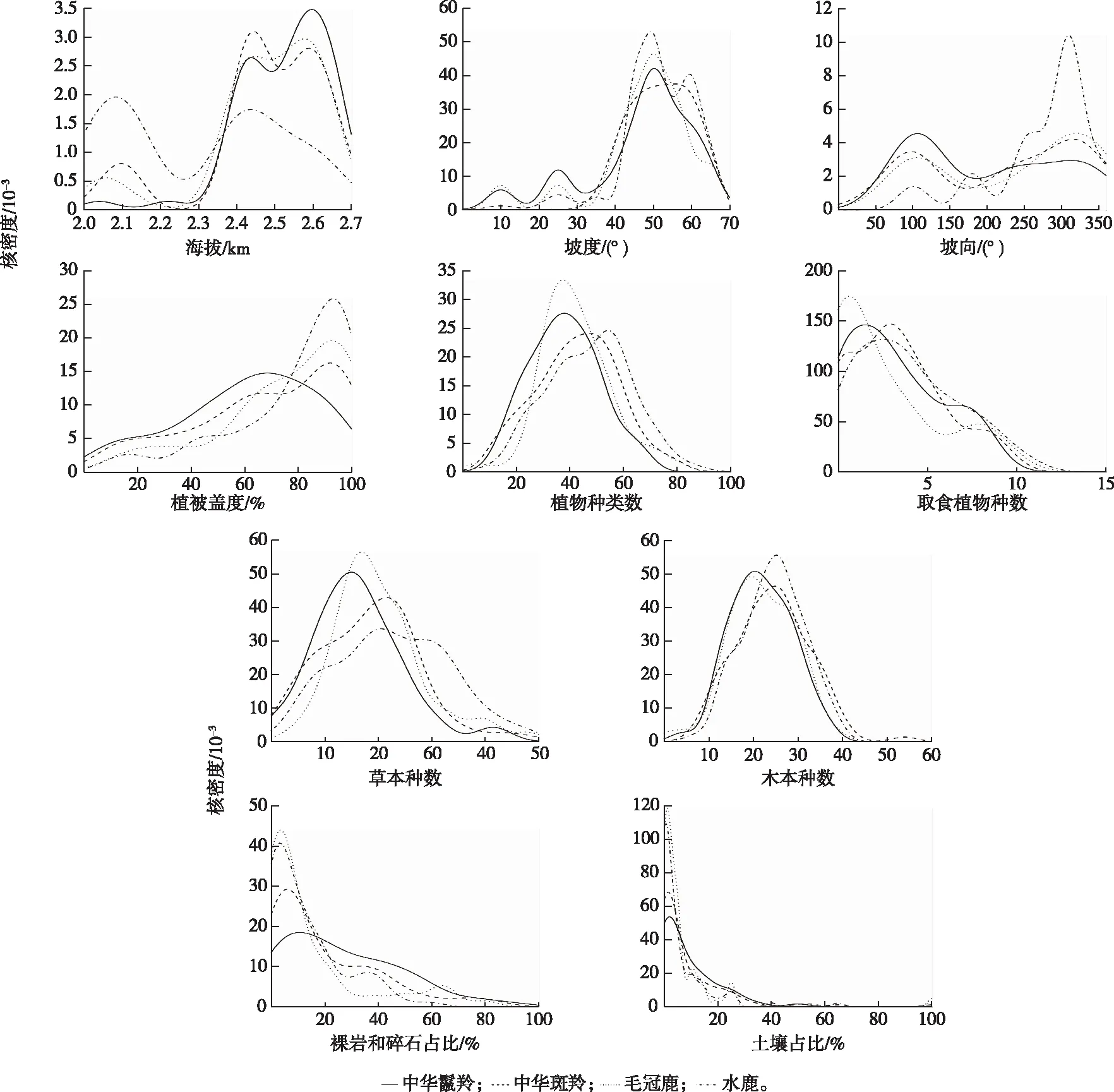

2.2.1地形因子

中华鬣羚偏好利用海拔2 600 m左右的灾害体,水鹿偏好利用海拔2 100 m左右的灾害体,中华斑羚和毛冠鹿都偏好选择利用海拔为2 400~2 600 m的灾害体(图4)。水鹿偏好利用坡度为50°左右的灾害体,中华鬣羚、中华斑羚、毛冠鹿偏好利用坡度为40°~70°的灾害体。水鹿偏好选择阳坡灾害体,中华鬣羚、中华斑羚、毛冠鹿对坡向没有表现出偏好。

图4 4种有蹄类动物对地震灾害体微生境利用特征

2.2.2植被因子

毛冠鹿取食植物种数较少,食性比较单一;中华斑羚、水鹿、中华鬣羚取食植物种类较多,食性广泛,倾向于选择植物种数较多的灾害体(图4)。毛冠鹿偏好选择植被盖度较高的灾害体,水鹿更喜好选择草本种数较多的灾害体,中华斑羚喜好选择木本种数较多的灾害体。

2.2.3样方基质

水鹿和毛冠鹿偏好土壤占比高的灾害体,回避裸岩与碎石占比高的灾害体。中华鬣羚和中华斑羚偏好选择裸岩与碎石占比高的灾害体(图4)。

2.2.4有蹄类动物生态位重叠

中华鬣羚和中华斑羚、毛冠鹿和中华斑羚两个物种对之间包含10个微生境变量的空间生态位综合重叠,在灾害体微生境利用上表现出较高的相似性。中华鬣羚和中华斑羚都偏好海拔较高、草本种数较多、植被盖度较大、裸岩与碎石占比高的生境(表2)。中华斑羚和毛冠鹿都偏好选择海拔 2 400~2 600 m、坡度40°~70°、植被盖度高的生境。水鹿分别与中华鬣羚、毛冠鹿、中华斑羚的微生境变量重叠度较低,存在较大的生态位分化。

表2 4种有蹄类物种微生境变量的生态位重叠

3 讨论

有蹄类对于生境的选择和利用,受多种因素的影响[23],食物和遮蔽是最主要的两个影响因素[24]。笔者研究的野外长期监测结果表明,自然条件下,经过4 a的自然恢复,地震灾害体上的植被覆盖率达到70%[25]。地震灾害体上植物种数逐渐增加,郁闭度和盖度大大提高,为生性机敏的有蹄类动物提供了丰富的食物资源及躲避天敌的庇护所,因此,地震2 a后即有有蹄类动物选择并利用灾害体。随着灾害体植被盖度逐渐增加,毛冠鹿对灾害体的利用率逐渐增加,中华鬣羚对灾害体的利用率逐渐减少(图2)。这也反映了有蹄类动物对生境的选择并不是由植被盖度这一单一因素决定的。虽然植被恢复会吸引有蹄类对灾害体的利用,但动物本身的特性、灾害体生境本身的特性、食物的有效性、捕食和竞争等因素均会影响有蹄类对灾害体的选择与利用[7]。由于毛冠鹿偏好植被盖度较高的生境,故植被盖度越高,对毛冠鹿越有利;而中华鬣羚偏好植被盖度低的生境,植被盖度越高,反而不利于其观察周围的捕食者。水鹿和中华斑羚对灾害体的利用率及利用频率高于毛冠鹿和中华鬣羚,推测这是因为水鹿和中华斑羚对灾害发生后的环境适应能力强,占据了较宽的生态位。同时,水鹿和中华斑羚喜食灾害体上生长的一些早期演替优势植物,如西藏悬钩子、大叶醉鱼草等,还喜食演替中后期的红桦、卧龙柳的嫩尖。水鹿和中华斑羚喜爱在开阔平坦的地带活动,有利于它们观察周围的情况,而灾害的发生为它们提供了这类环境,因此,在地震发生后它们的活动范围没有很大变化,反而占据了优势。

重新选择并利用这些受损的栖息地,是有蹄类动物响应自然干扰后异质环境的重要形式之一。笔者研究中,4种同域分布的有蹄类动物对10个微生境因子的选择表现出一定差异性。水鹿偏好选择植物种数高、植被盖度高的生境,这符合其食物生态位宽的特性。阳坡气温较高,可以减少能量损失,水鹿对阳坡表现出选择偏好。毛冠鹿的食性相对单一,偏好植被盖度大、坡度较缓的生境。值得注意的是,毛冠鹿偏好利用海拔2 400~2 600 m的灾害体生境,与刘梁等[26]和程松林等[27]对非灾害体生境的研究结果相比,毛冠鹿偏好利用的海拔较高,从物种繁殖、能量需求角度推测,这可能与它们为了发情期(9—12月)获取更多能量有关。中华斑羚偏好海拔2 400 m左右、木本种数较多、植被盖度较大的生境,这反映了中华斑羚对隐蔽条件好及食物资源丰富生境的需求。中华鬣羚行动敏捷,能在陡峭岩石上灵活行走、奔跑,以陡峭的地形作为逃避和防御敌害的反捕食策略,因此,其偏好海拔更高、坡度较陡、岩石占比高、植被盖度小的生境。总体而言,4种有蹄类动物对灾害体海拔、坡度的选择差异不显著,而对灾害体基质、植被因子的选择分化较大,这也反映了食物是影响秋季有蹄类动物对生境选择的重要因子。

虽然这4种有蹄类在利用灾害体的一些微生境因子上具有不同偏好,但总体上都表现出较高的生态位重叠。中华鬣羚和中华斑羚同属于牛科羊亚科,亲缘关系接近,生活习性相似,因而它们对灾害体的微生境选择重叠度较高。调查时间正值卧龙自然保护区的下秋季,栖息地中植物的可利用性和质量下降,导致有蹄类动物对能量摄取不足。为了维持生存,有蹄类动物调整微生境选择范围来适应环境,以获得最大利益而减小能量损耗[28]。例如,笔者研究发现中华斑羚在秋冬季节通过选择较低海拔生境来躲避低温,因而其与毛冠鹿所偏好的海拔范围出现重叠。

与非灾害体生境不同,地震及次生灾害的发生导致灾害体生境坡度、植被、基质产生变化。由于灾害体上植被自然恢复速度较快,且有蹄类动物具有较强的环境适应能力,因此,地震2 a后即有有蹄类动物选择并利用灾害体。与其他非灾害体生境选择的研究结果[26,29-30]相比,4种有蹄类动物利用的灾害体生境坡度较陡,这也表明环境因子的变化会促进有蹄类动物对异质环境的适应。在灾害体植被恢复过程中,地震灾害体上的植物为有蹄类动物提供了食物和隐蔽所,而有蹄类动物的利用活动(取食、践踏、排泄)会对灾害体上的植物产生影响,有蹄类动物与灾害体上的植物之间衍生出一种相互协同的进化关系,共同促进受损生态系统的修复。因此,未来在开展生态系统修复工作中,不仅要注重对灾害体上植物更新及有蹄类动物活动的长期监测,还要探究自然干扰后植被恢复过程中有蹄类动物和植物之间的耦合机制,以便更好地为有蹄类动物保护和受损生态系统修复提供科学依据。

致谢:感谢中国大熊猫保护研究中心周世强、刘巅、谢浩在该研究设计方案上提供的支持,感谢卧龙自然保护区当地向导杨文兵、杨洪在野外工作上的支持,感谢课题组成员侯金、罗欢对论文撰写提供的宝贵建议。