面向“多样化联系空间”的企业区位选择

——基于SGWR模型的城市微区位分析

吴 磊,尹梁明,杨登宇,郭源园

(1. 湖南大学建筑与规划学院,长沙 410082;2. 北京大学深圳研究生院,广东 深圳 518055;3. 中国人民大学经济学院,北京 100872;4. 天津大学建筑学院,天津 300072)

正如对要素和技术的选择能够决定性地影响企业的生产能力及其在市场中的地位,区位也至关重要地决定企业的生产能力,并且就总体而言,决定了它们所在地方、城市或区域的产业结构和竞争力(卡佩罗,2014)。区位论寻求解释企业的区位选择行为,对其选址的原因及其影响因素,从古典区位论、新古典区位论、现代区位理论到新经济地理学,研究视角和方法不断发展与丰富。在城市尺度,企业的发展主要建立在本地化的社会、经济、人口、自然等各种要素的地理组合,以及地方化经济、城市化经济和某种邻近性的基础上,区位显得尤为重要(刘卫东,2013;卡佩罗,2014)。特别是新型城镇化使得城市的发展及其空间价值发生转变,需要通过具体而微观的多元化空间供给为不同企业提供多样化多层次的设施、服务与空间;与此同时,城市空间研究的“社会-文化思潮的转向”,也使得城市微区位以及“区位”的社会-经济-行为文化耦合得到重视(张中华等,2020a)。由此,当空间成为企业发展的一种积极因素和有利条件时,城市微区位成为微观尺度社会、经济和地理要素紧密交织的“多样化联系空间”,企业区位选择也将被重新思考。

为了考察企业在城市微区位选址的理论机制,本文拟构建“多样化联系空间”的核心概念,直指城市微区位的真实“空间”本性,主要剖析企业区位选择、城市微区位与多样化联系空间耦合的关键机制和影响因素,并以深圳市的高新电子信息企业为例进行分析,探索多样化因素对其选址的影响,以期拓展企业区位选择的“空间”内涵,丰富城市微区位和区位论的应用含义。

1 研究基础:“多样化联系空间”与城市微区位

区位论研究经济活动在不同地区的选址问题,即在市场既定存在的假设条件下解释选择在何处生产的问题(藤田昌久等,2011)。古典区位论主要从成本与收益的角度出发,代表理论是农业区位论和工业区位论,前者研究地租、距离与农业生产布局的关系,探讨农业生产区位的内生决定;后者考察运输成本、劳动力成本、集聚分散3种区位因素对工业企业区位选择的影响(李小建,2018)。新古典区位论的出发点是利润导向下的市场扩大和优化,代表理论是中心地理论和市场区位论,前者认为中心地的空间分布形态受市场、交通和行政等因素的制约;后者则扩展到整个产业,论证在一定范围内围绕中心城市的集聚带的形成(李小建,2018)。艾萨德引入生产经济理论,从单一经济主体扩展到多生产区位,认为最大利润是其基本原则,合理的区位选择必然受到自然环境、产品成本、消费者偏好、区域间工资水平及价格水平等多种因素的影响,并根据生产成本与运输成本的替代关系重新表述区位问题,开创了一般区位理论(藤田昌久等,2011)。新经济地理学进一步认为空间经济活动的核心在于“生产的空间区位”,企业是在规模报酬递增与运输成本的权衡下进行区位决策,并以此作为产业集聚的初始条件,形成“中心—外围”的产业空间格局(藤田昌久等,2011)。从区位论的发展过程看,区位论从纯理论的假设和推导,转向注重实际分析和应用的研究,并通过不断放宽理论分析的假设条件限制,其现实解释能力得到不断增强,现代区位理论实质上演变成“综合决定论”(冯邦彦等,2007)。总之,区位理论建立在给定的要素禀赋基础上,聚焦于企业选址的一些基本特征和关键影响因素,如原材料、生产要素(资本和劳动)和需求(最终产品市场)的空间分布,以及空间距离和运输成本,主要考察集聚经济和运输成本的相互作用以及由此导致的企业区位选择、空间集聚以及地域化过程,其实质是追求成本最小化或利润最大化的企业与空间的匹配以及企业空间组织的效率性问题(卡佩罗,2014)。

为了便于区位分析,传统经济学是在空间完全均质化的假设下,通过阐释经济活动的一般机制论证企业区位选择;由于无法把空间因素模型化,经济学舍弃了“空间”的概念,也忽略了区域的地理特性以及区位的地理实体要素,而采用一系列纯地理学概念,依据空间距离和运输成本界定实体空间,以此解释空间的价格形成和成本变动规律(Krugman,1998;卡佩罗,2014);新经济地理学虽然引入了“空间”维度,重视区域、区位、距离,以及因空间而产生的运输成本,但忽略了企业规模报酬递增的地理特点,其本质仍然是在抽象的、同质的空间中建立关于“形式经济”(formal economy)的理论模型,并致力于将复杂经济活动简化为纯粹经济因素用以分析企业的区位选择以及产业空间集聚(苗长虹等,2011)。因此,基于经济学视角,空间主要作为经济活动的场所和背景,表现为生产要素的地理载体、发展的“物理容器”,以及被概念化为“运输成本”表征要素和商品流动的实体障碍或空间摩擦力;即空间是同质的且不重要的,经济因素是区位理论的主要考量,区位也由此成为不同成本的空间均衡点(张林等,2006;史进等,2014)。

然而,区位论不仅关注空间选择的区位主体及其可能空间和最佳区位的“经济”效率,也关注适合企业发展的空间区位本身(李小建,2018)。即,空间的地理特性、社会和制度等因素成为企业区位选择中不可回避的关键因素,并在一定程度上可解释经济个体的区位决策以及空间活动的分布逻辑。地理学是研究“空间”的主流学科,尤其是经济地理学,是从空间视角认识企业经济活动,关注其发展的地理范围、空间组织和地域环境等,并将其嵌入广泛的社会过程中,考察空间的“文化”“制度”和“社会”等属性,强调自然属性、社会属性与特定空间的相互建构,从而拓展了空间区位的内涵(石崧等,2005;刘卫东,2013)。即,随着社会科学的空间转向以及空间的社会转向,“空间”成为一种独立的积极因素和生产性资源,并由此形成某种优势,关键性地决定企业的区位选择及其竞争力(卡佩罗,2014)。卡佩罗(2014)根据对空间的认知,提出区别于“实体空间”和“均衡空间”的“多样化联系空间”,一种内涵丰富的包括“相互联系”和“多样化”的空间,其表述为:第一,空间是“相互联系的”,这些联系来自更加广泛的社会、政治和经济过程;第二,空间是“多样化的”,这种多样化源于制度、社会、经济和地理等多种因素的叠加。因此,多样化联系空间调和了抽象层面的“原子空间”和现实世界的“实在空间”,是经济结构、社会结构和地理要素的紧密交织,这也使得空间区位是经济、社会与制度等各种因素的地理组合,从而将企业区位选择与“空间”相结合,实现“空间”从作为背景到积极要素的转变(刘卫东,2013;卡佩罗,2014)。

在城市尺度,企业的区位选择植根、构建于城市空间,但并非所有的空间都能为企业的生产活动提供一致的机会。城市微区位作为企业经济活动的最终落脚点,是一个集社会、经济、空间形态与“人”等多元价值为一体的“新”区位(白光润,2003;张中华等,2020a,2020b)。即企业的区位选择源于本地化的、特质的因素不同,城市微区位所指向的空间被赋予社会经济意义,包括自然资源、劳动力供给、上下游市场以及需求的匹配等经济因素,也包括个体之间的关系网络、行为规范、规则制度体系和地方性知识积累等社会文化体系,这种经济、社会和文化等因素与城市空间在微观尺度上相互作用、相互建构,并通过企业与区位的根植、嵌入和融合,内化于企业发展的内在经济关系、秩序和结构中,表现为企业区位选择、城市微区位与多样化联系空间耦合(Granovetter,1985;卡佩罗,2014)。

总之,多样化联系空间是企业区位选择的一种积极因素,城市微区位更是指向企业活动的真实“空间”本性,使得企业区位选择主要建立在本地化的社会、经济、自然等各种要素的地理组合和空间选择上,从而以跨学科的交叉融合拓展区位空间的理论研究,既关注企业区位选择的“经济”逻辑,也关注企业区位的“空间”逻辑,进而指向企业效率最优与空间组织最优。即城市微区位的要素禀赋、技术、制度、文化、组织、关系等多样化因素通过影响企业区位选择进而影响企业发展,并由此形成企业的竞争力和地域性特征。

2 理论分析:考察多样化联系的企业区位演化

一旦空间被赋予多样化联系的特征,那么企业的区位选择将被重新思考。即企业的区位选择不仅通过经济因素与市场机制发生,也通过特定于区位的社会、制度和地理的紧密交织及其交互作用而发生。对企业主体来说,“多样化联系”使得企业在其所处的城市微区位中与其邻近的企业和机构发生相对稳定、持久的生产与交易联系,并基于这种经济社会联系建立企业与区位空间之间的互惠、信任与长期稳定的匹配关系,实现资源的重新配置、专业化分工的改进以及知识信息的交换与共享等,从而降低企业的生产、交易和协调等成本。从驱动因素看,集聚经济和运输成本以相反的方向作用于企业的区位选择,但集聚经济不仅通过市场机制以劳动力池、中间投入品共享和技术溢出等方式发生作用,也可以基于微区位的“多样化联系”而发生。

借鉴Bottazzi 等(2010)的模型,假设存在1个两区位的经济,每一个区位都有M个家庭,每1个家庭既是“本地”的劳动者,为居住地的企业提供劳动力,也是消费者,购买2个区位生产的货物;经济有农业和制造业2 个部门,农产品是同质的,制造业产品是由许多差异化产品构成。区位l=1,2,有n1、n2个制造企业,企业总数为N=n1+n2(假设N为偶数)。2 种产品可以在区位之间进行交换,农产品交易无成本,制造业产品交易则存在运输损耗,遵循Samuelson(1952)的“冰山成本”,即每一单位运输的货物,只有一部分τ到达目的地,τ值越高,运输成本越低。对农业部门,农业生产是完全竞争和规模报酬不变,在边际成本单一的情况下,假设农业部门只使用单一要素劳动。由于存在大量潜在的生产者,农产品以其边际成本出售,农业工资等于农业价格。而且,由于农产品交易无成本,即农产品的运输成本为0,所以农产品的价格和工资在2个区位相同。对制造业部门,同样仅投入单一要素劳动,并且存在一个本地的、与特定区位相关的固定成本,以及一个与特定产业相关的边际成本。在均衡状态,劳动者在农业部门和制造业部门的工作无差别,且假设消费者不流动,因此,在2个区位和2个部门,工资是相同的。

由于在不同的区位,企业的技术相同、需求相同、劳动力供应也相同。因此,对给定区位的所有企业来说,均衡价格、数量和工资相同。同时假设市场结构是垄断竞争的,即每一个企业的目标是利润最大化,令其边际收益等于边际成本,给定市场需求弹性并且不考虑其他企业的行为,同时令边际利润为0。结果表明:每一特定区位的利润函数有2项,第一项与该区位所生产产品的总需求成比例,依赖于企业的地理分配和运输成本;第二项为特定区位的固定成本。其中,固定成本αli依赖于企业i的区位li。当运输成本为0,即τ= 1 时,总需求与企业的分布不相关。当τ≠1时,区位内部需求部分增加,本地消费者会以区位内商品代替外来商品;同理,输出部分减少。在长期,当总的企业利润为0 并且这2 个区位对于劳动力的需求不高于M时,劳动力和商品市场处于均衡状态。

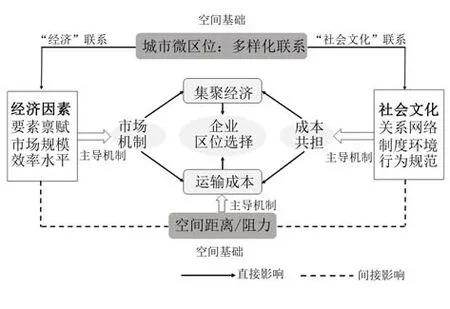

更进一步地,通过保留固定成本αli依赖于企业i的区位li,引入区位的“多样化联系”,这些区位的经济、地理和社会要素的紧密交织引致企业的地方集聚,降低企业的生产成本和交易成本。因此,提出“成本共担”假设:在一个给定的区位内,所有企业共享固定生产成本。即给定区位的市场、经济与多样化空间的紧密联系促进企业集聚(企业数目增多),并由此使得企业所负担的固定成本随着该区位中企业数目的增多而成比例降低。因此,随着落户区位li的企业数量增加,企业的固定成本αli减少。在理论上,企业利润可以为正也可以为负,这种差异将激励企业重新选择区位;而地理均衡是企业没有进一步改变其区位的动机所形成的空间分布。最终可以看到:如图1所示,企业地理分布函数主要是由需求驱动项和固定成本项构成,前者依赖市场力量的调节,后者则是通过“成本共担”假设带来的。

图1 城市微区位及其多样化联系与企业区位选择的作用机制示意Fig.1 The mechanism of the role of urban micro-locations and their diverse linkages in the location choices of enterprises

该模型将多样化联系空间纳入企业区位演化模型,分析特定于(微)区位的多样化因素对企业选址的影响,其主要机制是(微)区位通过经济、社会与地理等多样化联系的紧密交织及其交互作用,以“成本共担”的形式降低企业的生产成本和交易成本,从而引致企业的区位选择和重新定位,并导致一个强大集聚的发生(见图1)。尤其是当运输成本很低时,市场的集聚外部性相对较弱,(微)区位的多样化联系相对较强,对企业的选址影响明显,进而影响企业的地理分布以及产业集聚。总之,这种经济、社会和文化等多因素与(微)区位空间的匹配、耦合,使得市场和企业生产更有效率,并由此重构企业区位选择。

3 实证分析:基于SGWR 的影响因素研究

深圳市是粤港澳大湾区乃至世界重要的高新技术产业集聚地,其中,电子信息产业占据核心地位。基于此,通过分析深圳市高新电子产业的企业区位选择,探索城市微区位的“多样化联系”对企业选址的影响因素和空间过程。首先,通过构建模型与选择变量,揭示深圳电子产业空间格局变动的影响因素;其次,运用OLS模型估计多样化因素对企业空间格局变动的全局影响;最后,建立地理加权回归模型(Geographically Weighted Regression,GWR)和半参数地理加权回归(Semiparametric Geographically Weighted Regression,SGWR)模型,探索其作用机制及空间异质性。

3.1 模型构建与变量选择

学者从不同角度对企业区位选择的影响因素进行理论和实证研究,理论方面代表性的有Weber(1929)将劳动力成本、集聚因素和运输费用作为关键因素,Christaller(1933)通过市场、行政、交通因素阐释城市服务业的区位决策,新经济地理学则强调规模经济、市场规模效应、运输成本等(Krugman,1998)。电子信息产业具有技术与资金密集、固定成本投资高且可变成本低的特点,并呈现较为明显的高度集聚化特征,其区位选择不仅依赖传统的区位因子,如劳动力、交通、集聚等因素,也取决于技术、信息和知识等因素,以及政府的招商引资、产业园区规划、经济技术开发区建设等政策与制度(高翔,2010;李丽,2012;余颖等,2020)。

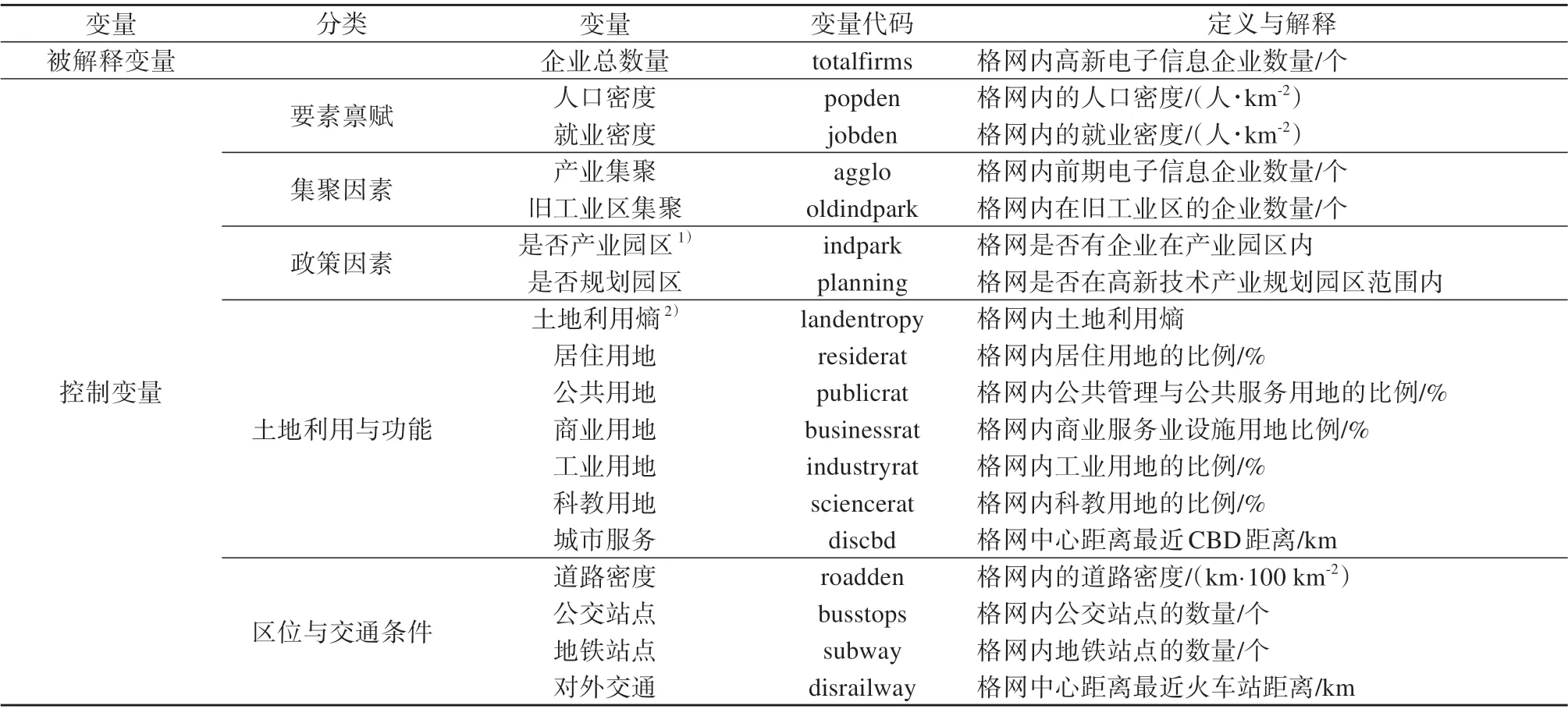

城市微区位所包含的城市空间和环境背景主要包括经济场势、社会文化分异、环境分异和城市规划(白光润,2003)。基于企业区位演化模型,以城市微区位的企业数量表征被解释变量,选取要素禀赋、集聚因素、政策因素、土地利用与功能、区位与交通条件等17个变量作为控制变量,揭示深圳高新电子信息企业区位选择的多样化因素(图2、表1)。其中,对深圳市全域空间使用等面积空间格网法,采用1 km×1 km格网覆盖研究区域,以此用单一格网表征微区位;土地利用相关变量用以反映微区位的相关功能,以此表征空间的多样化和丰富度,也即,信息熵反映格网土地职能类的多少,土地职能类越多,熵值越大(陈彦光等,2001)。

表1 企业区位选择被解释变量和解释变量的描述Table 1 Description of the explanatory and explanatory variables of firm location choice

图2 企业区位选择的影响因素分析框架Fig.2 Analysis framework of influencing factors of enterprise location selection

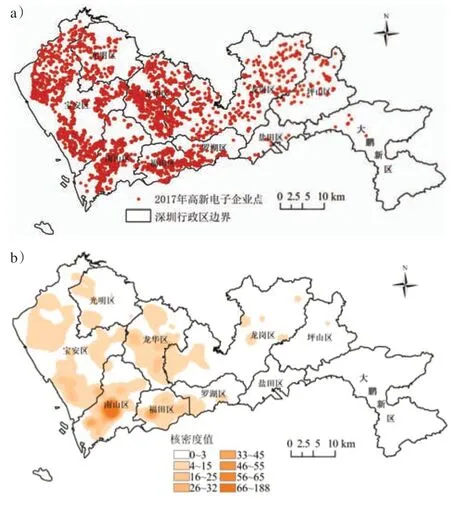

关于数据来源,深圳市科技创新委员会自2007年开始收录高新技术企业名录①http://stic.sz.gov.cn/zxbs/zdyw/gqrd/gxjsqymd/,3 a 为一个期限,选取2015—2017 年企业名录下的电子信息类企业,数据属性包括名称、等级、地址等信息,并使用ArcGIS进行企业地址信息匹配,最终得到6 888家。可以看到,2015—2017年,高新电子信息产业高度密集集中在南山区、福田区和龙华区,呈现三大组团格局(图3-a、b)。其中,人口/就业密度数据来自于由深圳市交通运输委员会提供的交通分析图(Traffic Analysis Zone,TAZ),是GIS矢量数据,主要包括每个TAZ单元的人口和就业信息;土地利用数据根据深圳市规划和国土资源委员会提供的深圳市土地利用现状图(2016)的GIS矢量数据计算获得;此外,与交通条件相关的数据,包括城市道路、公交站点和地铁站点及站点分布等数据信息来源于OpenStreetMap在线地图②https://www.openstreetmap.org/。上述不同来源的数据通过坐标系转换,并进行图层的叠加分析。

图3 2017年深圳市高新电子信息企业空间分布(a)和核密度分析(b)Fig.3 Spatial distribution of Shenzhen high-tech electronic information enterprises in 2017(a)and the core density's analysis(b)

3.2 地理加权回归与半参数地理加权回归

经典多元线性回归模型通过定量分析经济系统各变量之间的因果关系,解释经济现象的影响因素或驱动机制。模型假设各个观测值相互独立,并且对于每个个体而言,因变量与自变量之间的关系是均质的,即模型中系数β不随空间位置而变化。然而,由于可能存在空间相关性和空间异质性,β随地理位置变化,在不同区位往往表现不同。地理加权回归模型(GWR)将数据的空间位置嵌入回归参数中,考察不同位置的观测点对回归参数的影响,从而在经典回归的基础上,同时考察空间的相关性与异质性。GWR的模型表达为:

式中:yi与xik是因变量y与自变量xik在(ui,vi)处的观测值;xik表示为第i个采样点第k个参数所对应的解释变量;(ui,vi) 为第i个采样点的坐标;βik(ui,vi)是第i个采样点上的第k个回归参数,点i被称为回归点。εi为误差项,εi~N(0,σ2),当i≠j时,Cov(εi,εj)= 0。

模型1的回归参数可以通过局部加权最小二乘法进行估计。假设在位置(ui,vi) 的权重为wj(ui,vi)(j=1,2,···,n),那么位置(ui,vi)的参数估计为:

式中:βik表示第i个采样点上的第k个回归参数;βi0表示常参数;wij为空间权重矩阵或权函数,反映其他观测点的样本对回归点的影响。权函数值越大,影响越大。该值通常由对应两点之间的距离决定。然而,GWR 模型往往假定所有的自变量对因变量的影响都存在空间异质性,但现实中并不总是如此。可能的情况是,部分自变量的影响表现出空间非平稳性,需要考虑其影响的空间差异,这些变量可以称为局部变量(local variable),而其他并未有显著空间差异影响的自变量则称为全局变量(global variable)。当局部变量和全局变量同时存在时,GWR 模型则不再适用。而半参数GWR(SGWR)模型允许同时将局部和全局变量纳入模型回归分析中,其模型公式为:

3.3 结果分析

对控制变量进行成对Pearson 相关性检验并进行方差膨胀因子分析(VIF)以检测变量之间的共线性,结果表明控制变量之间存在共线性。在移除是否规划园区(planning)、城市服务(discbd)和对外交通(disrailway)3 个变量后,再进行相关性检测,结果显示所有变量间的相关系数均<0.8,且各个变量的VIF<10。

进一步地,通过OLS回归对城市微区位的“多样化联系”与格网内电子信息企业总数进行模型分析,经过稳健型检验,剔除旧工业区集聚(oldinpark)、公共用地(publicrat) 和地铁站点(subway)3个变量,结果如表2所示。表2中回归(1)—(3)均采用OLS回归,回归(1)表示对传统的要素禀赋、集聚因素、政策因素、区位与交通条件进行回归分析,除了人口密度外,其他变量均显著,调整R2为0.914 3;回归(2)表示对土地利用与功能因素进行回归,各个变量均显著,调整R2仅为0.082 4;回归(3)则是采用11个变量进行回归,除土地利用熵(landentropy)、商业用地(businessrat)和科教用地(sciencerat)外,其他变量均显著,调整R2为0.917 7。可以看到,传统区位因子如集聚因素、政策因素和交通因素等对高新技术电子产业区位选择的解释力更强,而土地利用结构变量的解释力有待加强。

表2 高新技术电子企业区位选择的OLS回归结果Table 2 OLS regression results of location choice of high-tech electronics enterprises

在上述OLS 回归的基础上,进行GWR 和SGWR分析以探讨空间异质性的影响。在GWR 4.0平台上,以格网内企业总数量(totalfirms)为因变量,在回归分析中,如果DIFF 值为负,说明该变量具有显著的空间非平稳性,为局部变量;如果DIFF值为正,则不具有空间非平稳性,应为全局变量(global variable)。在识别全局变量和局部变量之后,分别设置相应的变量为Global 和Local,再次进行分析,得到SGWR 分析结果(表3)。总体而言,影响企业区位选择或者空间集聚的因素表征商业环境和科教服务的businessrat和sciencerat,其余皆为局部变量。

表3 企业总数量的SGWR分析结果Table 3 SGWR analysis results of the total number of enterprises

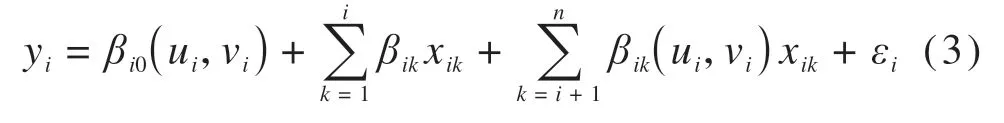

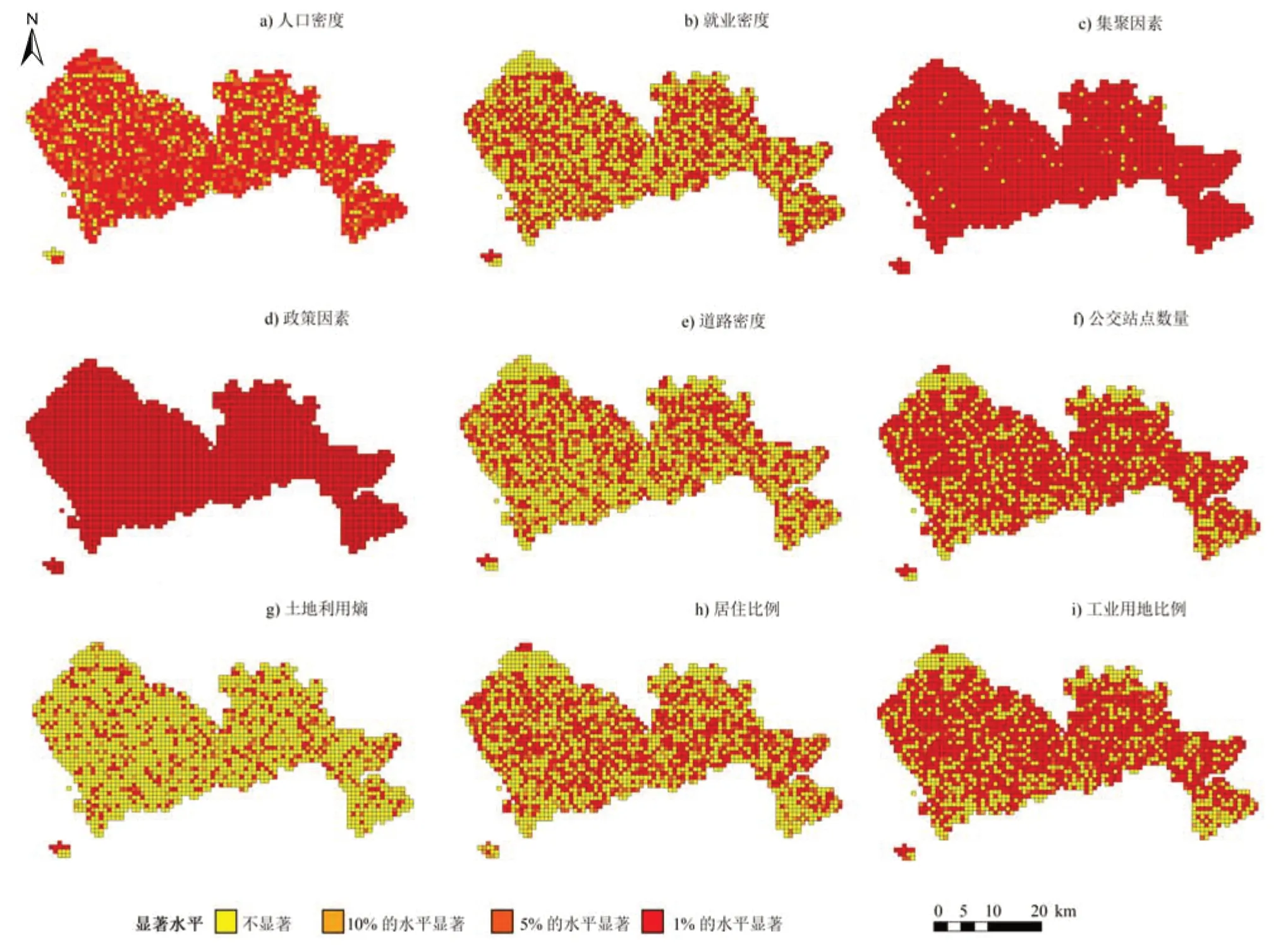

为进一步显示这些变量在空间上的分布差异,对上述变量的显著性(t值)在ArcGIS 平台上进行空间可视化(图4)。结果表明,在局部变量中,政策因素(indpark)和集聚因素(agglo)在深圳市各个微区位对电子信息企业的集聚影响最为显著,几乎所有的格网都在1%的水平上显著,说明企业的区位选择受集聚因素和政策因素明显,存在显著的政策引导、集聚导向和路径依赖影响;其次,人口密度(popden)、工业用地比例(industryrat)和公交站点数量(busstops)在绝大部分格网内对企业集聚影响效果显著,说明要素禀赋、工业环境和交通等传统因素在大部分微区位对电子信息企业的集聚也有较为明显的影响;再次,就业密度(jobden)、道路密度(roadden)和居住比例(residerat)在部分格网内效果显著,但大部分效果不显著;最后,土地利用熵(landentropy)仅在极少数格网效果显著,绝大部分效果不显著,这有可能是该变量在反映空间利用的多样化和丰富性方面存在一定的局限性,也有可能是跟选取的格网大小有关,如格网选择过小,不足以表征土地利用的相关,这可能是由于该变量与其他变量在空间尺度上可能存在不一致。总之,深圳市电子信息企业在城市微区位的空间选择是自下而上的市场机制与自上而下的政策引导相结合,不仅与要素禀赋等经济因素、(土地利用的)经济功能及其市场作用有关,也与规划、政策和交通条件以及其他“成本共担”因素有关,这也印证了政府通过建立开发区、高新园区和产业集群等空间策略,以自上而下、正式的“增长机器”引导企业与自下而上的市场机制相匹配,并创建企业与区位空间的经济、社会或知识等多样化联系,从而实现企业区位重构、空间集聚和布局优化(Yang,2022)。

图4 2017年深圳市高新电子信息企业空间分析与核密度分析Fig.4 Spatial analysis and nuclear density analysis of Shenzhen high-tech electronic information enterprises in 2017

综上,可以通过OLS 回归、GWR 和SGWR模型的结果对比,从R2、调整R2、和AICc 等模型参数可知,GWR 模型的拟合效果最优,分别为0.932 8、0.931 3 和11 359.73;其次是SGWR模型,分别为0.932 6、0.9313 和11 356.82,且SGWR 与GWR 模型回归拟合效果大致相当,说明解释变量具有较为明显的空间差异,也即具有空间异质性。虽然全局和局部变量同时存在,但可能由于全局变量的选取和代表性问题,拟合效果并不突出。

4 结论与展望

区位不仅表示经济活动在空间上的位置,也是习俗、规范和制度等社会文化因素和各种地理要素在空间上的反映。本文引入“多样化联系空间”视角,使得空间附着更多的社会、经济、制度和文化等内涵,直指真实“空间”本性。由此,空间不仅作为企业活动的载体、容器或背景,也作为独立的经济资源和生产资源,关键性地决定企业生产能力和竞争力。在区位理论的基础上,以“多样化联系”丰富城市空间的内涵,并以此作为城市微区位和企业区位选择的空间基础,从而拓展企业与空间互动发展的深层社会经济因素。

首先,理论模型考察“多样化联系”视角下的企业区位演化,借助“成本共担”假设将城市微区位的多样化联系纳入企业区位演化模型,探讨城市微区位、多样化联系与企业区位选择的相互作用,即,企业区位选择不仅是通过经济因素与市场机制发生,也可以通过特定于区位的经济、社会和地理的紧密交织及其交互而发生,表现为共同的规则体系、相近的行为规范和企业家之间的社会关系等本地社会文化因素渗透在企业内在的经济联系和生产活动中,并重构企业的区位选择。其次,实证研究以深圳市的高新电子信息企业为例,以微观企业和城市空间内部微区位为主体,应用OLS回归、地理加权回归(GWR) 和半参数地理加权回归(SGWR)模型对多样化联系空间下企业区位选择的影响因素进行探讨,结果表明:企业在城市微区位的空间选择是自下而上的市场机制与自上而下的政策引导相结合,传统区位因子或影响因素效果更显著,而土地利用与功能类虽然显著,但部分变量稳健性不太好;此外,地理加权回归(GWR)和半参数地理加权回归(SGWR)的效果优于OLS 回归,说明城市微区位存在显著的空间异质性,且存在全局变量和局部变量的差别,在一定程度上验证空间的多样性与异质性。

总之,城市微区位所指向的多样化联系空间关注企业区位选择的空间要素和空间机制,使得经济空间、社会空间与地理空间相契合,本研究将企业区位选择的影响因素从单一的经济因素扩展到经济、社会、制度和地理等多因素综合,其内在机制不仅与要素禀赋等经济因素、(土地利用的)经济功能及其市场作用有关,也与规划、政策和交通条件以及其他“成本共担”因素有关,从而拓展企业区位选择的“空间”内涵,丰富城市微区位和区位论的应用含义。

然而,空间是文化、社会、政治与经济关系融合的产物(苗长虹等,2011)。理论分析选择的变量有限,不能完全阐释“空间”内涵,如建成环境(王娜等,2021)、制度环境(吴成鹏等,2022)、空间偏好(马雨竹等,2021)、空间关系(张英浩等,2021)、空间尺度(胡安俊等,2018)、尺度政治(张衔春等,2021a)以及国家空间策略(张衔春等,2021b)等。在实证分析中,现实中“多样化联系”涉及的变量不可能被全部纳入其中,也缺乏表征多样化因素的数据基础,且数据获取渠道相对有限,因而仅用部分可量化的经济、交通和政策等因素,未能深入进行相关实证检验。这也导致对企业区位选择的机理阐释和实证方面还不够系统和完善,有待进一步加强与改进。如何从理论和实证上探索企业与空间的互动发展,深入分析适合区位主体的可能空间和最佳区位,以及根据区位的地理特性、经济和社会状况等因素研究区位主体的最佳组合方式和空间形态,仍是未来工作的重点。此外,智能技术、“双碳”目标和“流”要素等可能会重构企业的区位选择,这是未来研究的新课题;与此同时,利用多源时空数据刻画和表征城市微区位的多样化因素也为研究提供了新的视角和途径。