数据价值化、全要素生产率和经济增长

——基于14家大数据交易中心的分析

胡泽鹏

(南开大学马克思主义学院,天津 300350)

引 言

2020年突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球,为中国乃至世界经济形势带来了巨大的不确定性,中国政府通过强有力的制度性优势,有效抑制了疫情蔓延,并在短时间内恢复了生产运营。根据中国通信研究院测算,在新冠肺炎疫情的冲击下,尽管我国名义GDP增速只有3%,但数字经济的增长速度却依然维持在9.7%左右①,可以看出,数字经济已逐渐成为顶住外部风险、推动经济发展的重要源动力[1,2],这其中,数据作为关键生产要素推动了数字经济的形成和繁荣。

党的十九届四中全会指明数据可作为生产要素按贡献参与分配,习近平总书记也曾多次强调,要 “构建以数据为关键要素的数字经济”,要 “加快培育数据要素市场”,这足以看出数据在当前经济发展中发挥的重要作用,根据中国信息通信研究院的界定,数字经济②包含数据价值化、数字产业化、产业数字化和数字化治理4个方面,而发展数字经济,需要构建以数字价值化为基础、数字产业化和产业数字化为核心、数字化治理为保障的新业态,其中价值化的数据在生产过程中作为关键生产要素发挥着基础性作用。从2014年开始,北京、杭州、郑州和重庆等11个城市相继建立了14个大数据交易中心,加速了数据价值化的发展。梳理相关文献发现,已有研究多为考察数字经济发展对区域全要素生产率和经济增长的直接影响,而数据价值化作为数字经济发展的重要组成部分,鲜有文献从数据价值化的角度探究其对区域全要素生产率和经济增长的作用机制,大数据交易中心的建立为探讨数字经济如何促进经济增长提供了天然的 “准自然”实验环境,对进一步分析价值化的数据如何影响区域全要素生产率和经济增长提供了前提条件。为此,本文首先通过理论分析将数据价值化、全要素生产率和经济增长串成一条完整的链条;其次,通过经验数据考察建立大数据交易中心对提升区域全要素生产率和推动经济增长的影响,同时还将全要素生产率作为中介变量,探究其对建立大数据交易中心提升区域经济增长的作用机制,以证明国家允许各城市建立大数据交易中心政策的有效性;最后为地方政府如何广泛建立大数据交易中心提供政策建议。

1 文献综述

(1)数字经济与区域经济增长

由于近年来人口红利消失[3,4]、产业结构与经济发展的不相适应[5]以及劳动生产率的降低[6]等因素,经济发展速度逐年放缓,为顶住经济下行压力,保持经济持续健康发展,需要坚持创新驱动,全面塑造发展新优势,为此国家将数据作为除劳动、土地、资本和技术外的第五大生产要素,“十三五”发展规划更是提出 “实施国家大数据发展战略”,“十四五”发展规划纲要也指出 “促进数字经济与实体经济深度融合”,因而通过数字经济推动区域经济增长成为保持经济持续健康发展的重要环节。梳理相关文献发现,数字经济发展影响经济增长的方式主要有两个方面:①数字经济本身的发展会直接影响区域经济增长;②数字经济衍生产品以及对数字技术的投资间接影响区域经济增长。对于直接影响,Choi和Yi(2009)[7]利用1991~2000年207个国家的面板数据发现,互联网对经济增长具有显著的正向作用。Czernich等(2011)[8]估计了 1996~2007 年 OECD 国家宽带基础设施建设对经济增长的影响发现,宽带普及率每提高10个百分点,人均GDP增长率则会提高 0.9~1.5 个百分点。 Chu(2013)[9]利用世界银行201个国家的调查数据研究了互联网对经济增长的影响,指出互联网普及率每提高10个百分点,实际人均GDP就会提高0.57~0.63个百分点,同时还指出当经济处于衰退期间时,正向促进作用依然显著。 何仲等(2013)[10]通过2001~2010年的数据估算出当宽带渗透率每提升10%,国民经济将提升0.424%。但郑世林等(2014)[11]的研究发现在20世纪90年代期间,无论是移动电话还是固定电话都显著促进了经济增长,不过在2000年以后,固定电话对经济增长的影响反而为负。

对于间接影响,Jorgenson 和 Vu(2016)[12]指出半导体技术的指数级进步加快推动了信息通信技术(ICT)革命,成为各国经济增长的重要动力,而且以中国和印度为代表的发展中国家的数字经济将对世界经济产生更大的影响。Oliner和Sichel(2000)[13]通过测算2000年以后信息技术对经济增长的贡献发现,其贡献并没有从1999年的历史高点回落。 Jorgenson 和 Motohashi(2005)[14]通过比较日本和美国1975~2003年经济增长的动力来源发现,日本国内生产总值中对信息技术(IT)的投资自1995年以后逐渐攀升,而且信息技术普及同时提高了全要素生产率。 Hofman等(2016)[15]同样发现1995年以来对信息通信技术的投资加速了美国经济的发展。 Erumban 和 Das(2016)[16]研究了印度20世纪80年代以来的经济增长来源发现,信息通信技术投资在推动印度总体经济增长方面的作用越来越大,但仅限于服务业,同时,利用市场服务的信息和通信技术的行业其生产率增长有所改善。 Jorgenson和 Vu(2007)[17]研究发现,信息技术投资对1989~2004年间世界经济复苏有重要影响。张红历等(2010)[18]利用省域数据得出信息技术能显著促进经济增长的结论。周勤等(2012)[19]通过构建地理加权回归模型研究发现,信息技术对我国未来经济增长的贡献会越来越大,是推动经济持续健康发展的重要推动力。韩宝国和李世奇(2018)[20]采用动态面板经济增长模型发现,软件和信息技术服务业发展促进了中国经济增长。根据内生经济增长理论,知识的积累和溢出导致的技术创新是促进经济增长的重要内生变量[21-23],由此,随着数据价值化的推进,以信息为载体的知识的生产和传播效率会加快,进而促进经济增长。

(2)数字经济和全要素生产率

梳理相关文献发现,数字经济发展对全要素生产率的影响主要通过加快技术进步、降低交易成本、提升效率、优化产业结构和减少资源错配等。杨慧梅和江璐(2021)[24]通过主成分分析法构建数字经济的指标体系分析了数字经济对省际全要素生产率的影响发现,总体来说,数字经济对全要素生产率有显著促进作用,但进一步研究发现,相较于生产率高的地区,较低生产率地区数字经济对全要素生产率的影响更为显著。黄群慧等(2019)[25]考察了互联网发展对制造业企业全要素生产效率的内在机制发现,互联网发展降低了交易成本、减少了资源错配以及促进了创新,肖利平(2018)[26]的研究同样也得出了 “互联网+”显著促进了装备制造业的全要素生产率的结论。李春发等(2020)[27]分析了数字经济促进产业转型升级动力来源于降低交易成本和转移价值分配等方面,Brynjolfsson 和 Hitt(2000)[28]指出在商品交换中互联网技术的应用,突破了时间和空间限制,在降低交易成本的同时提高了效率。郭家堂和骆品亮(2016)[29]、Solow(1987)[30]利用省级面板数据发现,总体上互联网发展显著促进了中国的全要素生产率,但这种促进作用是非线性的,同时文章的结论有效回应了 “索洛悖论”。

(3)全要素生产率和经济增长

当前我国面临百年未有之大变局,这与我国目前发展的阶段、环境和条件变化相契合。推动经济高质量发展成为 “十四五”时期发展的主题,落实速度换挡、动力转换和创新体制是推动经济发展的重要举措,其核心要义是通过提升全要素生产率水平助推经济增长。田国强(2019)[31]指出当前我国经济面临增长速度持续下滑的压力,为提升经济发展质量,需要依靠技术进步和优化人力资本来提高全要素生产率。孙祁祥和周新发(2020)[32]在讨论科技创新推动经济高质量发展的内在机理中指出,通过优化资源的合理配置,使得整个社会的全要素生产率趋势向上,将加速推动经济高质量发展。肖宏伟和牛犁(2021)[33]指出通过加快新旧动能转换,提高全要素生产率,为实现 “十四五”规划提供动力支撑。郑江淮和冉征(2021)[34]利用中国 1985~2015 年发明专利数据实证检验发现,只有走出创新 “舒适区”,即不相关技术多样化、维持 “进步部门”产业占比,才能通过促进全要素生产率提高进而促进地区经济更快增长。任保平和邹起浩(2021)[35]指出要实现经济的高质量发展,需要通过对生产要素的有效整合和对其创新性的挖掘来稳步提升全要素生产率。

综上,上述文献仅单纯研究了数字经济与区域全要素生产率、经济增长两两变量之间的相关关系,而未将三者之间的联系和逻辑结合起来加以分析,而且也鲜有利用经验数据予以验证,而本文进一步将数字经济细化为数据价值化,以 “是否建立大数据交易中心”作为数据价值化的表征变量,探讨建立大数据交易中心对区域全要素生产率和经济增长的影响,同时将区域全要素生产率作为中介变量探讨这一逻辑链条的内在机理和作用机制,以验证建立大数据交易中心的政策有效期以及为数字经济如何促进区域经济增长提供检验证据。

2 理论分析和研究假说

2.1 数据价值化和区域经济增长

随着数字经济的深入发展,数字经济对经济增长的贡献越来越大。根据中国信息通信研究院统计数据,数字经济规模从2005年的2.6万亿元跃升到2020年的39.3万亿元,其占GDP的比重从2005年的14.2%提升为2020年的38.6%。不难看出,数字经济的市场发展潜力巨大,在助推经济持续健康发展,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中具有关键作用。大数据交易中心的建立使数据作为商品可以进行买卖,促进了信息的流通和共享,降低了 “信息孤岛”现象,类比于信息经济对经济增长的影响,本文认为大数据交易中心的建立对经济增长的影响也可以分为两个方面,直接影响方面,大数据交易中心的建立使得数字经济内部可以通过数字产品和数字信息服务的生产和最终需求直接影响经济增长,即消费传导路径;间接影响方面,大数据交易中心的建立可以通过数字产品和数字信息服务的生产和投资与中间需求间接影响经济增长,即投资传导路径。另外,除了通过内含于资本品本身的技术而作用于经济增长之外,大数据交易中心的建立还可以以希克斯中性技术进步的方式促进经济增长,从而提升经济的配置效率和运行效率。综上,本文提出以下假设:

H1:大数据交易中心的建立促进了经济增长。

2.2 数据价值化和全要素生产率

梳理相关文献发现,数字经济对生产率影响的结论鲜有分歧,学者们从不同角度分析了数字经济对生产率提高的作用机理。本文认为,数字经济提高劳动生产率主要通过促进技术进步、降低交易成本、减少资源错配、优化产业结构和与传统生产要素结合的倍乘效应。(1)大数据交易中心的建立使得数据之间的流通更为快速,有利于消除科技创新中的 “孤岛现象”,通过形成各方面、各环节和各渠道的信息共享局面,通过构建技术共享数据库推动与实体经济的深度融合,加快技术进步发展; (2)Harris(1998)[36]指出,互联网作为一种通用技术(GPT),能够显著降低交易成本以及消除特定类型服务的障碍,通过突破时空的限制促进知识和信息的传播。大数据交易中心的建立通过降低经济活动中的信息不对称程度降低了单位产品交易成本,黄群慧等(2019)[25]通过推导理论模型指出,当互联网服务发展到专业化生产阶段时,一些制造业生产商为了降低交易成本直接选择在市场上购买互联网服务,通过提高生产的专业化水平来提高生产率;(3)在经济增长的过程中,由于边际收益递减规律的限制,当要素的使用量超过一定范围之后,要素的利用效率会随着要素投入的增加而降低。因此,可以将数据与其他生产方式结合对生产要素进行有效整合,通过减少资源错配和优化产业结构来消除收益递减的限制,进而提高生产率;(4)随着大数据交易中心的建立,有价值的数据资源催生出了众多经济新产业和新业态,通过与其他传统生产要素的深度结合,加快了产品技术创新速度,提高了资本周转速度和价值创造效率,同时企业通过开发手机应用和购物网站可以大量获取消费者信息,这使得企业可以在发现顾客需求、细分市场、辅助决策支持、商务模式/产品/服务创新等方面进行更科学的决策,进而提高了全要素生产率。有研究发现,数字技术带来全要素生产率的提高是美国单位劳动生产率增长的重要原因[13],这样商品生产者在单位时间内生产的物质财富增加,生产单位物质财富的时间减少,其结果是促进了商品利润率的提高和财富的积累,为经济保持高质量发展奠定物质基础。综上所述,本文提出以下假设:

H2:数据价值化能够促进全要素生产率的提高。

2.3 数据价值化、全要素生产率和经济增长

全要素生产率的提高直接反映了技术进步,而技术进步的本质是通过改进生产设备、调整生产要素的组合比例,提高要素的投入产出比,使得在既定成本下产出最大或在既定产出下要素投入最小。随着数字经济的发展,尤其是随着数字经济和实体经济的深度融合,价值化的数据逐渐成为助推技术进步提升全要素生产率和促进经济增长的催化剂。大数据交易中心的建立促进了数据的生产、流通和消费,使得数据作为有价值的商品可以进行交易和利用,厂商通过将交易的数据进行分析和整合,能有效降低交易成本、减少资源错配和优化产业结构,进而提高全要素生产率,而一定时期经济发展状况的改善是全要素生产率提高的结果。为此本文认为,数据价值化除直接促进经济增长外,还可以通过提升区域全要素生产率的方式间接提升经济增长,故提出以下假设:

H3:全要素生产率作为中介变量,中介了数据价值化对经济增长的影响。

3 研究设计

3.1 数据来源

基于本文考察数据价值化对经济增长的影响及其作用机理,借鉴相关文献,本文选取2012~2020年238个地级市的非平衡面板数据,尽管2020年经历了新冠肺炎疫情的冲击,但数字经济规模占GDP比重仍持续增长,有效支撑了疫情防控和经济社会发展③,因而可将2020年数据纳入回归模型。数据主要来源于国家统计年鉴、各省(区、市)统计年鉴、中国城市统计年鉴、中国人口和就业统计年鉴、中国劳动统计年鉴和EPS数据库。共得到有效样本1875个。

3.2 研究方法与变量界定

3.2.1 研究方法

本文旨在探求数据价值化影响经济增长的政策冲击和作用机制,而大数据交易中心的建立则为本文提供了一个良好的准自然环境。由于省域内市场要素的充分流动性,建立大数据交易中心能有效促进其所在省域的数据要素流动,故本文以省域内是否建立大数据交易中心作为政策处理变量。在传统经典DID的模型设定中,一个隐含的假设是,处理组的所有个体受到政策冲击的时间均完全相同,但本文研究的是各省域不同时间建立大数据交易中心对本省域内城市全要素生产率和经济增长的影响,故本文选用异时DID回归模型,在选用该方法时,模型中不再加入处理哑变量和政策年份哑变量。

3.2.2 变量界定

结合本文研究目标和样本特点,对相关变量进行了界定和量化。

被解释变量。经济增长(Gdpper)用人均国内生产总值的对数衡量,并以2006年为基期进行了平减。

解释变量。双重差分变量(Treatpost),处理哑变量和政策哑变量的交互项,其系数用以反应政策实施的净效应。

中介变量。全要素生产率(Tfpch),梳理相关文献发现,近年来计算宏观全要素生产率的方法主要有两种:数据包络分析(DEA)和随机前沿分析(SFA)。 借鉴杨慧梅和江璐(2021)[24]、邱子迅和周亚虹(2021)[37]研究数字经济对全要素生产率影响的方法,本文选择数据包络分析(DEA)方法计算地级市的全要素生产率,该方法对于生产函数形式和市场竞争状况均无要求,直接由数学规划模型根据实际数据生成投入产出变量的权重,能有效地避免人为主观因素对估计结果造成的影响。其中涉及的产出变量和投入变量分别为地级市实际GDP、地级市固定资本存量④和城镇就业总人口,其中地级市GDP参考了余泳泽等(2019)[38]的方法,以2006年为基期对名义 GDP进行平减得到,地级市的固定资本存量参考张军等(2004)[39]用永续盘存法计算,具体计算公式为:

其中I为固定资产投资实际数额,PI为以2006年为基期的省级固定资产投资指数,K为以2006年为基期的地级市固定资本存量,其中各地级市2006年的固定资本存量是通过所在省域的省级固定资本存量计算得到,因为单豪杰(2008)[40]已经计算得到2006年的省级固定资本存量,具体估算方法为:

控制变量。 借鉴韩先锋等(2019)[41]、邱子迅和周亚虹(2021)[37]的做法,同时参考郑世林等(2014)[11]、Barro 和 Sala-i-Martin(1991)[42]、Islam(1995)[43]的经济增长模型,回归模型中涉及的控制变量主要有地级市和省级两个层面,具体的,地级市层面为企业规模(Firms)和产业升级(Str);省级层面有城市化水平(Urb)、万人域名数(Lnint)和市场化水平(Market)。所有变量描述如表1所示。

表1 变量描述

3.3 回归模型构建

本文基于理论分析和研究假说,构建了以下双重差分回归计量模型:

其中,α为截距,β0~β7为回归系数,Gdpper为经济增长,Treatpost为分组和政策虚拟变量的交乘项,Tfpch为全要素生产率,Gdpperi,t-1为地级市人均国内生产总值的自然对数的滞后项,X为地级市层面控制变量,包括企业规模(Firms)和产业升级(Str),C表示省级层面控制变量,包括城市化水平(Urb)、万人域名数(Lnint)和市场化水平(Market),λ为地级市固定效应,μ为年份固定效应,ε为残差项。

鉴于全要素生产率对经济增长的滞后性以及潜在的内生性,模型(Ⅰ)~(Ⅵ)分别对Tfpch和Gdpper滞后1期。 同时,借鉴 Petersen(2009)[44]的方法,在城市层面对回归系数的标准误进行了聚类(Cluster)调整,以降低残差项不服从正态分布对回归结果的影响。

4 研究结论

4.1 描述性统计

为了更为直观了解各变量的总体情况,表2列示了相关变量的描述性统计,可以看到经济增长(Gdpper)的均值为10.567,最小值为8.659,最大值为12.861,说明我国各城市间的人均GDP仍存在较大差距。全要素生产率(Tfpch)均值为0.957,最小值为0.511,最大值为1.581,这与邱子迅和周亚虹(2021)[37]的计算较为接近。

表2 描述性统计

4.2 相关性检验

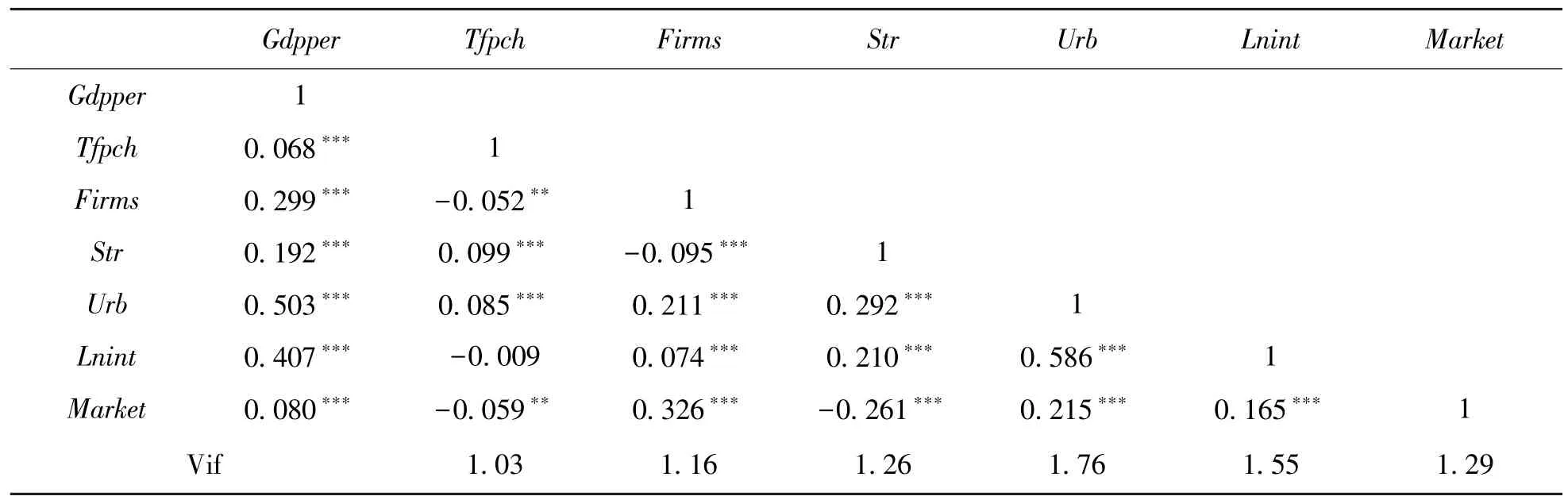

在回归前,本文对相关变量进行了相关性检验和多重共线性检验,如表3所示,所有变量中,方差膨胀因子最大值不高于2,远小于经验法则所要求的临界值10,因此不必担心变量间的多重共线性问题。

表3 相关性检验

4.3 回归结果与分析

基于前文研究设计,模型(Ⅰ)~(Ⅳ)采用面板数据,经过Hausman检验发现,固定效应模型优于随机效应模型,故使用固定效应模型回归分析。所用软件为Stata 16.0,回归结果如表4所示。

表4 回归结果

根据模型(Ⅰ)和(Ⅱ)的回归结果,交互项(Treatpost)分别与经济增长(Gdpper)和全要素生产率(Tfpch)显著正相关,假设H1和H2得到验证,说明大数据交易中心的建立使得数字经济内部可以通过数字产品和数字信息服务的生产和最终需求直接提升经济增长,同时通过降低经济活动中的信息不对称程度降低了单位产品交易成本,通过减少资源错配和优化产业结构来消除收益递减的限制,进而提高了全要素生产率。结合模型(Ⅰ)、(Ⅲ)和(Ⅳ)并根据温忠麟等(2004)[45]关于中介效应的检验,可以看到模型(Ⅳ)的回归结果中,双重差分交互项和全要素生产率的滞后项的回归系数均显著为正,说明全要素生产率部分中介了建立大数据交易中心对经济增长的影响,假设H3得到验证。

5 稳健性检验

基于本文的回归方法,借鉴相关研究,主要采用以下两种思路检验了研究结论的稳健性。

(1)平行趋势检验

尽管本文选择异时DID能够降低回归模型的内生性,但其重要的前提是必须符合平行趋势假设,即在大数据交易中心建立之前,对照组和实验组的被解释变量的变化趋势是相同的,而在建立大数据交易中心之后,处理组和实验组会出现明显的差别,为此本文进行了平行趋势检验,检验结果如表5和图1所示,可以看到经济增长(Gdpper)在大数据交易中心前3年的回归系数不显著,而在当年以及建立之后的5年内,回归系数均显著为正,因此可以证明大数据交易中心的建立促进了经济增长,故平行趋势检验得证。

图1 平行趋势检验图

表5 平行趋势检验回归结果

(2)PSM-DID

传统DID在评估政策效果时,可能会存在样本 “自选择”带来的内生性问题,导致回归结果产生偏误,由此本文选择双重差分倾向得分匹配法(PSM-DID)重新对数据进行回归,在倾向得分匹配前,本文选择全要素生产率、产业升级、城市化水平、万人域名数和市场化水平作为协变量,同时选择1∶2近邻匹配,匹配后,本文最终得到1170个有效样本。根据模型(Ⅰ)~(Ⅳ)对其重新回归,回归结果如表6所示,结果显示,主要解释变量除系数略有变化外,显著性与主回归基本一致,说明回归结果具有稳健性。

表6 PSM-DID回归结果

6 研究结论和政策建议

“十四五”规划指出,要加快实体经济与数字经济深度融合,迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。为此数字经济如何促进经济增长成为当前需要讨论的问题之一,本文以建立大数据交易中心作为 “准自然”实验,考察了建立大数据交易中心分别对该省域内城市全要素生产率和经济增长的影响,同时引入全要素生产率作为中介变量,检验了建立大数据交易中心对经济增长的作用机制。实证结果表明,建立大数据交易中心导致的数据价值化直接促进了所在地区的全要素生产率提高和经济增长;另外通过全要素生产率的传导间接促进了所在地区的经济增长。研究结论证明了国家允许各城市建立大数据交易中心政策的有效性。

根据本文的研究结论,对于地方政府如何通过建立大数据交易中心使得数据价值化进而促进区域全要素生产率提升和推动经济增长,提出以下政策建议:

(1)基于建立大数据交易中心直接促进区域全要素生产率和经济增长的结论,可以鼓励有条件的省市和地区建立适合本区域数据特点的大数据交易中心,同时也要限制交易中心的数量,防止数据滥用和隐私泄露,明确数据交易主体的权利和义务,制定数据交易的规则和监管制度,对交易主体、对象和活动进行实时监管。

(2)基于全要素生产率部分中介了建立大数据交易中心对经济增长的促进作用,政府在制定推动经济增长的政策中,不但应该鼓励和促进数据交易,而且还要强化对创新的支持和对基础研究的资金支持,从各个方面提升全要素生产率,进而推动经济增长。

(3)为保证建立大数据交易中心后,数据得以有效促进经济增长,还应该加快推进数据确权和分类分级,只有数据确权才能保证其作为生产要素进行市场交易,同时需要对数据进行分类分级从而明确数据交易的内容和边界。此外,随着大数据交易规模的扩大,还需要制定法律法规,强化对数据安全的保障措施,防止进行违法交易,损害数据所有者权益。

注释:

①中国信息通信研究院.《中国数字经济发展白皮书》(2021)。

②数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力量,以现代信息网络为重要载体,通过数字技术与实体经济深度融合,不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平。加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。

③中国信息通信研究院:http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/t20210423_374626.htm。

④由于2017年以后,中国统计年鉴和各地区的统计年鉴不再公布固定资本形成总额的数据,故本文选择VAR(向量自回归模型)对2017年以后3年数据进行预测,以此通过测算得到各城市资本存量。