红色文化旅游符号培育:基因挖掘、氛围营造与产业带动

□宋河有

(内蒙古师范大学 旅游学院,内蒙古 呼和浩特 010022)

自21世纪以来,红色资源、红色文化、红色文化资源、红色旅游、红色文化旅游等一系列红色概念纷纷在国内涌现并引起关注。与此同时,文化与旅游的关系变得越来越密不可分。“灵魂载体论”“文旅一体论”“文旅互促论”等观点得到了越来越广泛的认同。这些观点反映了文旅融合的必要性,也反映了旅游产品需要在发挥休闲愉悦功能的基础上彰显其中蕴藏的文化意义[1](p5-6)。文旅融合作为一种发展理念已成为中国旅游发展的重要政策导向,并且在某种程度上成为各地进行旅游开发的首要考量。在文旅融合发展背景下,红色文化旅游快速全面兴起。一方面红色文化为旅游产业提供了新的经济增长点;另一方面,旅游产业也为红色文化传播提供了有效途径[2](p119-129)。红色文化旅游的政治教化和经济促进功能同时满足了中央和地方政府的诉求,因而成为构建和谐社会、维护政治稳定的一股重要力量[3](p38-53),成为我国旅游业发展中的一支生力军。

从符号学视角看,旅游世界中充满了各种各样的旅游符号。在现代旅游经济体系中,旅游地的一系列符号景观不仅彰显了特定的地方社会意义,还在一定程度上体现了现代社会商品交易中的“品牌”效应。后现代社会情境下的旅游消费已经不仅仅是一种单纯的消费和经济行为,而是越来越多地关注旅游消费品背后所蕴藏的社会象征意义[4](p106-110)。具有特殊消费价值的旅游符号对游客可能会产生一种令人无法拒绝的吸引力,甚至会被游客理解为自己特殊身份的象征。旅游符号在迎合游客的情感需要方面所产生的吸引力是理性语言无法比拟的[5](p75-79)。

随着众多红色文化资源不断被挖掘,国内形成了多种多样的红色文化旅游地。放眼全国,除了井冈山、延安、遵义等具有全国性乃至世界性影响力的红色文化旅游地,还存在众多具有市县级区域影响力的红色文化旅游地。除了共同拥有红色文化底蕴,这些红色文化旅游地还蕴藏着各不相同的地方意义。将红色文化资源与优秀传统文化资源相结合,培育形成具有地方特色优势的红色文化旅游符号,对红色文化旅游地发展具有极强的实践价值。如何有效挖掘利用当地红色文化基因中蕴藏的符号价值,如何营造出别具一格的红色文化旅游氛围,如何实现红色经济带动本地经济和社会全面发展,这是众多具有地方区域性影响力的红色文化旅游地需要考虑的现实问题。本文在对呼和浩特市域内三个各具代表性的红色文化旅游地进行实地考察和访谈的基础上,结合地方史志及景区官网资料,从红色文化基因挖掘、红色文化旅游氛围营造和产业带动三方面来探讨红色文化旅游符号的培育路径,以期为国内众多市县级红色文化旅游地发展实践提供参考。

一、旅游符号相关研究概述

早在古希腊就有了符号相关研究的萌芽。古希腊医学家希波克拉底(Hippocrates)将病人的“症候”看作符号。思想家奥古斯汀(Augustine,A.)提出“符号是代表某一事物的另一事物,是物质对象,也是心理效果”,这一观点成为现代符号学奠基人的符号学思想源泉[6](p1)。现代符号学作为一门学科确立是在20世纪初。处于同一时代的瑞士语言学家索绪尔(Ferdinand de.Saussure,1857—1913)和美国哲学家皮尔斯(Charles Sanders Peirce,1839—1914)是公认的现代符号学创始人和奠基人。索绪尔认为符号是由能指(signifier,符号的形式、外形)和所指(signified,符号的内涵、意义)构成的二元关系,并且两者间的关系具有任意性,符号也具有时间上的连续性和变化性[7](p93-109)。皮尔斯认为符号能够被用来在某方面代表其他的任何物象,人类所承认的一切有意义的事物均可构成符号;人必须通过符号在符号过程(semiosis)中的媒介作用来接近真理。皮尔斯提出了著名的符号三角理论(representament—object—interpretant)和无限符号过程理论(unlimited semiosis),认为符号和所指对象之间具有逻辑性,且是可论证推理的[8](p31-49)。索绪尔和皮尔斯的理论思想奠定了旅游符号生产实践与研究的理论基础[9](p128-137)。

1976年美国学者迪恩·麦坎内尔(Dean.Mac-Cannell)将符号学思想引入旅游研究领域,揭开了旅游符号研究的序幕。随后卡勒(Culler)、格雷本(Graburn)、厄里(Urry)、布朗(Brown)、劳尔(Lau)等一批学者在旅游符号的旅游主体、旅游客体、旅游媒介、旅游消费体验、旅游营销等多个方面展开了系列研究[10](p79-94)。在旅游目的地方面,英国学者帕默(Palmer)系统分析了遗产旅游地景观表征,认为遗产景观象征着一个地区的文化符号、仪式和风俗[11](p313-321);赫伯特(Herbert)构建了遗产景观表征和游客阅读的圈形图,说明东道主建构的旅游符号意义最终需要旅游者来解码[12](p312-333);劳尔认为景点是旅游符号的能指,而发生在特定地方的历史事件或其蕴含的特定价值和社会意义才是旅游符号的所指[13](p711-714)[14](p283-286)。

国内从20世纪末开始关注旅游符号问题。1997年王宁率先指出了旅游吸引物的符号属性。随后,肖洪根、彭兆荣、李蕾蕾等学者纷纷指出旅游现象中的符号性[10](p85-86)。从2005年开始,旅游符号相关研究快速增多,但研究对象和内容比较发散。例如彭兆荣、谢彦君、杨振之、马晓京、刘丹萍、张朝枝、马秋芳、陈岗、董培海等学者分别从旅游经济、旅游体验、旅游开发、旅游商品、旅游营销、旅游吸引物等不同视角对旅游符号问题展开了探讨。红色文化旅游符号相关问题也引起了一部分学者的关注。例如冯淑华从符号学角度研究了红色旅游文化软实力的表征力,分析了红色旅游“场所精神”的符号化问题,建构了红色旅游产品符号系统[15](p7-11);徐克帅引入符号系统和社会记忆建构过程理论,构建了红色旅游目的地记忆符号系统[16](p35-42);蔡侃从皮尔斯符号学角度对江西赣州“中央红军长征出发纪念馆”微信公众号中的符号进行了分析[17](p21-24)。

综合来看,旅游符号相关研究在国外已有40余年历史,研究深度逐步递进,研究问题日趋具体化。国内相关研究已有20余年历史,涉及的研究领域逐渐扩宽,成果数量快速增加,研究内容越来越细化,很多细分领域都呈现出了百家争鸣状态。但红色文化旅游符号相关问题仅引起了少数学者的关注,总体上相关研究还比较少。据此,本文聚焦具有地方性影响力的红色文化旅游地,剖析红色文化旅游符号培育的基本路径,试图将相关研究具体化,并在实践层面为众多地方性红色文化旅游地可持续发展提供参考。

二、案例地概况

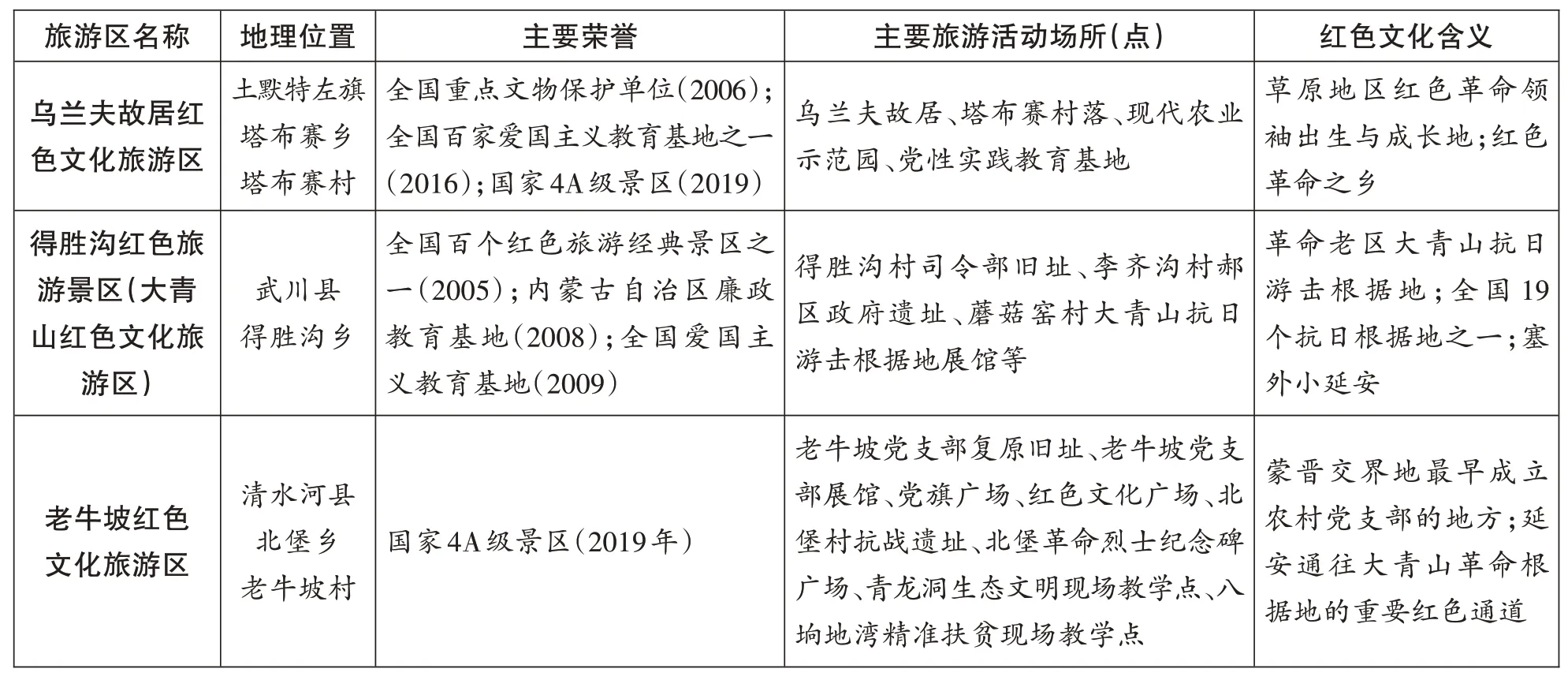

自红色文化旅游兴起以来,呼和浩特市域范围内先后出现了多个红色文化旅游地。其中影响力较大且具有代表性的三个红色文化旅游区分别是依托“乌兰夫故居”建成的乌兰夫故居红色文化旅游区、依托“得胜沟乡司令部旧址”建成的得胜沟红色旅游景区(加上外围区域被称为大青山红色文化旅游区)和依托“老牛坡党支部复原旧址”建成的老牛坡红色文化旅游区。它们分别地处呼和浩特市域西部(土默特左旗)、北部(武川县)和南部(清水河县)。笔者根据相关史志资料、旅游区官网介绍、实地考察和参与体验,对三个案例地基本情况做了初步盘点(表1)。可以看出,三个案例地分别依托红色名人故居、红色革命遗址、红色革命事件等不同类型的核心红色文化资源,形成了风格和活动内容各不相同的红色文化旅游目的地。

表1 :呼和浩特市域内三个代表性红色文化旅游地概况

结合乌兰夫故居红色文化旅游区官网资料和实地考察得知,土默特左旗塔布赛乡塔布赛村自2006年重新修缮后对游人开放,2018年又打造了红色大讲堂、百年老街等红色旅游景观,旗政府累计投入各类建设资金1.6亿元[18]。呼和浩特市乡村振兴局官网资料显示,塔布赛村积极盘活村集体闲置资产,开发建设红色文创商店、红色民宿等旅游配套设施,为村民和旅游者建设了主客共享共融的红色旅游空间,在一定程度上带动了村集体经济发展;武川县得胜沟红色旅游景区经过不断开发改造完善,已成为远近闻名的爱国主义教育基地和红色旅游基地,与大青山革命烈士陵园等旅游区连成一体,平均每年游客接待量达8万余人次;清水河县老牛坡红色文化旅游区自2017年建设以来,每年接待游客10万人左右,平均每年收入近400万元,为当地300余人解决了就业问题,帮助当地20多户贫困户实现了稳定脱贫,也为当地农特产品销售提供了平台[19]。尽管如此,这些红色文化旅游地的市场范围仍然主要局限于呼和浩特地区。如何深入挖掘红色文化基因及其蕴藏的符号价值,营造别具一格的红色文化旅游氛围,使红色经济更充分地带动地方经济和社会全面发展,这仍是需要深入考量的现实问题。

三、相关概念厘清

在剖析红色文化旅游符号培育问题之前,首先有必要厘清地方符号、地方旅游符号、红色文化旅游符号等相关概念的内涵及其关系。

(一)地方符号与地方旅游符号

地方是指区别于他处且被赋予特定文化意义的场所或区域空间[20](p1520-1525)。被赋予特定意义的地理空间与其特有的社会表征相结合则形成了具有地方专属性质的地方符号[21](p129-132)。所以地方符号是指特定地域空间因拥有特定资源、民俗、生活方式等而产生的独特事象,是能代表特定地域空间且具有地方专属性的地域文化标记,也可被称为地方文化符号或地域文化符号。地方符号以当地特定景观物象为“能指”,以独特的社会意义为“所指”。地方符号指向的不仅是具体事物本身,更多是事物背后蕴藏的地域文化内涵和社会象征意义。例如“燕麦之都”“螺旋藻之都”“兰州拉面”“塞外小延安”等地方符号都蕴藏了特定的地方社会特征与文化意义。

每一个地域空间内都可能同时存在多个地方符号,可能兼涉农牧业、工业、制造业、信息传媒等不同行业领域。在旅游业中,那些能代表旅游目的地个性特色并能有效吸引旅游者的地方符号即为地方旅游符号或地方文化旅游符号。随着“旅游+”和“+旅游”等产业融合理念的兴起,很多地方符号都在发生旅游化嬗变而演变为地方旅游符号,甚至同一地理空间内会同时出现多个地方旅游符号。由于地方概念所指向的地域空间可大可小,地方符号和地方旅游符号所代表的地域范围可能是某一特定旅游场所或景区景点,也可能是村域、乡域、县域乃至市域范围等更大地域范围。

(二)红色文化与红色文化旅游符号

关于红色文化概念,学者们有不同的界定。一是把红色文化狭义理解为新民主主义革命时期具有中国特色的先进文化;二是把红色文化理解为自中国共产党成立前夕直至当代所形成的文化形态。从中华民族伟大复兴的历史意义看,从广义上界定红色文化更符合红色对中华民族的特殊意义[22](p1+4-5)。所以,红色文化是指中国共产党以马克思主义为指导,在继承中华优秀传统文化基础上,领导中国人民在革命实践中产生,在社会主义建设和改革开放中不断发展的具有中国特色的先进文化形态[23](p34-39)。红色文化的思想根源和共识符号是马克思主义[24](p32-41),其引领者是中国共产党,实践基础是中国共产党领导中国人民开展的革命实践[23](p36)。红船精神、井冈山精神、延安精神、开放精神、抗疫精神,都是中华民族优良革命传统的浓缩,也是红色文化在不同时空情境下的展现。虽然都在马克思主义指导之下,但在不同的自然和社会历史条件下,各地会表现出不同的地方特征,从而形成了井冈山、延安等具有地域特征的红色文化概念。所以地方红色文化是指在马克思主义指导下,在继承中华优秀传统文化的基础上,中国共产党带领当地人民在革命实践中产生和不断发展的具有地方特性的先进文化形态。地方红色文化属于红色文化的分支,并且都会随着时代演进而不断发展进化(图1)。

图1 :红色文化相关概念关系

当一个旅游地挖掘本地红色文化资源,并将其打造为代表其地方个性特色的地方旅游符号时,即构建了红色文化旅游符号。例如依托大青山抗日游击根据地司令部旧址遗存构成的符号“能指”,以塞北地区“延安式”的决策中枢为符号“所指”,使武川县得胜沟乡被冠以“塞外小延安”这样的红色文化符号。如今“塞外小延安”在经历旅游化嬗变后已经演变成为武川县大青山地区的红色文化旅游符号。

四、红色文化旅游符号培育的根基:红色文化基因挖掘

要培育形成具有地方特色的红色文化旅游符号,就必须挖掘当地在红色革命发展中形成并得以传承的红色文化基因。识别并挖掘利用红色文化基因,可为红色文化遗存地的旅游化嬗变奠定根基。

(一)红色文化基因的内涵

基因概念来源于生物学领域,是控制生物性状的关键单元。基因一方面以染色体为载体进行忠实地自我复制;另一方面还可能在内外相关因素的影响下发生变异,形成新的基因形态。1976年英国学者理查德·道金斯(Richard Dawkins)将基因概念引入社科领域,正式提出文化基因概念[25](p84-91)。文化基因与生物基因都具有可传承性、稳定性和进化性特点,但又存在一定差异。生物基因是一种有形的客观物质实体,通过同物种实现纵向代际遗传,受时间和环境影响较小,具有相对稳定性;文化基因则是一种无形的抽象精神和价值观念,不但有纵向代际传承,还有横向地区和民族之间的辐射传承,受社会时代和环境影响较大[26](p135-140)。

红色文化基因简称红色基因,其最核心内容和第一共识符号就是马克思主义。马克思主义真理唤醒了中华民族,与中国传统优秀文化相结合,实现了马克思主义的中国化和时代化,做到了对人民立场的坚持,这是红色文化基因最核心的内涵[24](p33)。中华民族在历史进程中沉淀出的爱国主义、自强不息、团结进取等优秀传统文化与马克思主义相融合,形成了红色文化基因的主基调和主旋律。

对每个特定地域空间而言,每个地方符号都不是凭空来的,各有其特定的文化基因。以某一地方符号为关注对象,根据其形成和发展中出现的历史人物、故事和遗存可以发现一系列地方社会文化元素,还可以进一步挖掘出其中蕴藏的内在精神和社会价值理念,即地方符号的文化基因。同样,地方红色文化基因就是红色文化基因在特定时间、空间和条件下的实践结果。从国际视角看,毛泽东思想、邓小平理论等中国特色社会主义理论就是马克思主义理论在中国具体历史情境下产生的具有中国特色的红色文化基因。从全国视角看,各地区结合当地实际情况而采取的斗争策略和方法,也是地方特色红色文化基因的传承结果。红色实践传承的红色文化都属于红色文化,基因内核都是中国共产党人共同的信仰、世界观、价值观和行为准则。就像井冈山精神、延安精神一样,各地区都根据地方的自然和人文环境特点,对红色文化基因进行了继承和进化,形成了具有地域特征的地方红色文化基因。所以地方红色文化基因就是红色文化传承者在马克思主义中国化思想指导下根据具体情境进行地方化实践的结果,是地方革命实践的结晶。

(二)红色文化基因挖掘的基本步骤

要培育形成红色文化旅游符号,首先需挖掘地方红色文化基因,将其与红色文化物质载体相结合共同传承红色记忆并展现当代红色精神,形成红色文化符号;然后将红色文化符号进行旅游化转化,使其演变为地方旅游符号。具体来说,作为最关键的第一步,红色文化基因挖掘需分三个基本步骤。

1.发现和识别红色文化基因

在中国革命实践发展中逐渐形成的红色文化基因,必须借助文字、语言、革命活动遗迹和具体实物等多种文化符号对其进行基因编码,然后通过口传、文字、艺术作品等形式进行传播和传递,从而实现基因传承。红色文化基因就蕴藏于各类红色文化景观和资源中。红色文化资源包括在历史实践中形成并遗留下来的原生红色文化资源和重新加工再现、创造出来的衍生红色文化资源,其中原生红色文化资源包括革命旧址、战争遗址遗迹和先辈旧居、原始文献档案与出版物、具有象征意义的先辈遗物以及红色文化思想意识和革命观念[27](p82-84)。

对特定地域而言,要挖掘地方红色文化基因,首先必须从原生红色文化资源中发现爱国主义、民族团结等具有共识性的红色文化基因,然后着重寻找具有地方特色的红色革命实践经验、故事、人物和精神。地方红色人物、现有遗址遗存、地方红色历史事件是发现地方红色文化基因的三大线索。例如在挖掘地方红色文化基因的过程中,塔布赛村主要以地方红色人物乌兰夫为线索,围绕其故居和成长历程进行了红色文化基因提炼;得胜沟乡主要以得胜沟乡司令部旧址等一系列遗址遗存为线索进行了红色文化基因识别;老牛坡村则以内蒙古地区最早成立农村党支部这一红色历史事件为线索进行了红色文化基因梳理。这些尝试都在一定程度上发现和识别了当地红色文化基因的物质载体和有形符号。

2.忠诚化复制红色文化基因

由于战争、历史和自然等原因,能保存至今的实体类原生红色文化资源十分有限,这就需要后人对已有资源进行基因复制。革命纪念馆、博物馆、烈士陵园、纪念碑,革命人物传和回忆录等各类文字或音频材料以及红色题材文艺作品都属于根据红色文化基因生产出的衍生红色文化资源。对物质化的红色文化元素和精神化的红色思想理念进行复制时,都必须构建共产党人和人民群众都认可的共识性红色文化景观符号,使红色文化基因通过氛围熏陶、文艺渲染、教育引导等形式融入地方群众的生产生活实践中。各地方都应将先进的红色文化基因复制到新一代社会群体中,实现社会化遗传和忠诚化复制[24](p36)。

本文提到的三个案例地都对地方红色文化基因进行了不同程度的忠诚化复制。乌兰夫故居经过维修扩建,由占地2亩多扩建为18亩,新建了展厅、书画厅、音像厅、办公室、保卫室、职工宿舍和餐厅等,恢复了实景陈列及场面等历史原貌,并在故居外增加了“红歌广场”,通过一系列景观雕塑讲述“乌兰夫故事”。武川县不仅对得胜沟乡的司令部旧址进行了修复,还对其周边山沟里的革命旧址、烈士陵园等多个红色文化遗址遗迹进行了修复或再建,还在蘑菇窑村创建了大青山抗日游击根据地展馆,复制了一系列地方红色文化基因元素。清水河县复原再建了老牛坡党支部旧址,修复了北堡抗战遗址,修建了党旗广场、红色文化广场等一系列红色文化景观。

3.展现红色文化进化基因

虽然红色文化基因中的马克思主义文化内核不变,但就像其中国化和地方化实践一样,地方红色文化基因也会在空间和时间上发生动态演化,并与新时代社会发展形势相结合形成进化基因。从符号学视角看,红色文化符号的“能指”和“所指”并非一成不变,常常会随着历史发展的演进而发生演化。从革命年代到21世纪中国特色社会主义新时代,国内外环境和地方环境都发生了变化。优秀的红色文化基因内核不变,但红色文化基因受到共产党人和人民群众的新诉求影响,会自动进化,形成适应新环境新诉求的新时代红色文化符号。受到现代市场经济思想和政府主导等因素的影响,地方红色文化基因进化程度也有所差异,甚至可能会出现一些“异化”现象。但在新时代新环境洗礼下,只有优秀的红色文化基因才会在新时代不断优化、有序进化并发扬光大。

在中国特色社会主义新时代,中国共产党人带领当地人民群众战胜自然灾害、脱贫致富、振兴乡村、协同“抗疫”,这都体现了红色文化基因的新时代内涵。各地根据当地实际环境和实际困难所采取的因地制宜举措,都是新时代地方红色文化基因的现实表达。例如塔布赛村是一个多民族聚居村,土默特左旗政府投入大量资金盘活村集体闲置资产,开发建设旅游配套设施,同时,政府也尝试将其主导建设的现代农业示范园租赁给当地居民,为村民和游客建设了主客共享共融的红色文化旅游空间。武川县得胜沟乡的乡村居民得益于政府建设的一系列革命遗址场馆和纪念馆,兴起了农家乐旅游接待活动。清水河县政府引入企业运营模式,带动了当地农业和生态环境的不断优化。其实这些都是红色文化基因在当地生根并进化形成新时代地方红色文化基因的表现。

五、红色文化旅游符号培育的关键:红色文化旅游氛围营造

红色文化记忆主要依靠文本系统(红色文化资源)、仪式系统(红色文化活动)和意象系统(红色文化基因)三大记忆媒介进行传承[28](p2736-2747)。将红色文化符号转化为地方旅游符号,主要途径就是依托地方红色文化资源构建红色文化旅游符号景观群,通过多样的红色文化旅游活动讲好红色故事,营造红色文化旅游实践氛围。延续这一途径不仅能使地方红色文化基因得到广泛传承和认同,而且能满足游客的休闲需求和精神情感需求。

(一)以标志性遗存为引领构建红色文化旅游符号景观群

文化是特定人群在社会实践中形成的物质结晶、行为规律与规则以及思想精神的总和。任何文化都会通过相应的物质化载体来彰显其内在意义。红色文化也同样会附着在一系列可视化的物质载体上。这些物质载体就是红色文化符号的有形“能指”。客观存在的物质载体有遗址遗迹、故居、文物等原生红色文化资源和后人建设的复原旧址、纪念设施、博物馆等衍生红色文化资源。最具代表性的标志性景物不仅可以对当地红色旅游发展起到招牌作用,而且还能对游客起到精神引领作用。所以首先应将标志性红色遗存打造为当地最具代表性的核心旅游景观,使地方红色文化符号向地方旅游符号转化。例如乌兰夫故居红色文化旅游区、得胜沟红色旅游景区、老牛坡红色文化旅游区分别以乌兰夫故居建筑、得胜沟乡司令部旧址和老牛坡党支部复原旧址为招牌,将其打造成为红色文化旅游者前往游览的必选之地。

一般来说,单一的标志性红色文化景观对当地经济的拉动作用很有限,但当其通过景观集群形成集聚优势时,拉动作用就会明显增强[29](p76-86)。所以将标志性红色文化遗存打造为核心旅游景观后,还应在其文化影响区内充分挖掘与之相关的红色文化元素,通过遗址复原、场景再现、建设纪念碑、烈士陵园、纪念馆、博物馆等形式使标志性旅游景观与周边的红色文化景观共同组成红色文化旅游符号系统。作为红色文化符号的“能指”,这些物质载体蕴含了丰富的红色人物和故事,可以为开展红色文化遗存观光、红色文艺展演、红色文化教育等活动提供必要的红色文化旅游空间。例如土默特左旗在对乌兰夫故居进行修复和扩建的同时,还在周围建设了红色文化雕塑广场、党性教育基地;武川县在对得胜沟乡司令部旧址进行修复的基础上,还对周边的革命遗址进行了系列修复并建设了大青山抗日根据地纪念馆;清水河县在老牛坡党支部复原旧址周边也建设了一系列红色文化景观。在标志性景观外围建设的红色文化景观群作为地方红色文化符号系统的物质化载体,不仅使当地形成了较大的红色文化旅游实体空间,还实现了地方红色文化基因的多元符号化展示。

(二)以地方红色事迹与人物为线索诠释红色文化旅游符号意义

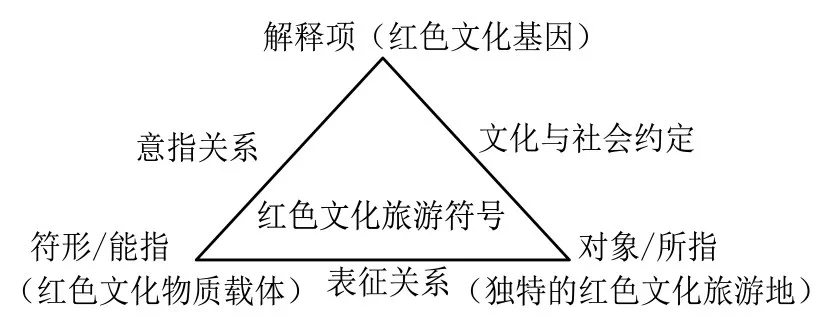

有形的红色文化载体是构建红色旅游符号的基础材料,是符号形体和“能指”;独特的红色文化旅游地象征意义是符号指向的对象和“所指”。红色文化指导下形成的地方红色文化基因是红色文化旅游符号的本底,是符号的解释依据(图2)。具有地方性特征的红色革命事迹和革命人物以及具有标志性和影响力的当代先进人物和事迹,都是构建地方红色文化符号意义的实践线索。这些线索不仅可以充实红色文化旅游活动内容,而且能充分诠释地方红色文化符号所蕴藏的社会象征意义。历史红色人物事迹已融入地方红色文化中,当代先进标杆人物和事迹作为新时代红色文化元素,展现出了红色文化基因的进化。以地方红色事迹和人物为红色文化基因线索,借助历史档案记录、地方集体记忆等途径,通过现场讲解、场景再现、文艺作品等多种形式可充分讲好地方红色故事。讲述共产党人带领当地人民群众脱贫致富、推进乡村振兴、共同“抗疫”的现代地方故事,可充实红色文化叙事,有效传播当代红色文化精神和红色文化旅游符号。

图2 :红色文化旅游符号的结构

依托有形的红色文化载体和空间场所并借助地方红色事迹和人物线索,既可以在旅游活动内容上讲好地方红色文化故事,还可以采用多样的活动形式达到红色文化教育效果。在实践中,每个红色旅游地所采用的活动形式都可能各有不同。例如参观革命遗址遗迹与文物、聆听革命故事、学习地方红色革命史、现场感受党性教育、重温入党仪式、进行短视频展示等已成为常见的红色旅游活动形式。而忆苦思甜历史情景再现、仿真参与革命锻炼、与当地群众互动等形式成为红色文化旅游深度开发的手段,井冈山、延安等知名红色旅游地对其利用得比较充分。通过对呼和浩特三个案例地实地考察我们可以发现,这些红色旅游地在讲述地方红色故事时主要依托物质文化符号载体来体现差异性,采用了比较常见的旅游活动形式,在构建红色文化旅游符号的社会象征意义方面明显力度不足。

六、红色文化旅游符号培育的持续动力:基于社区参与的产业化带动

无论是红色文化基因挖掘还是红色文化旅游氛围营造,都离不开当地社区居民的支持和参与。社区居民是地方文化的活态载体和传承主体,是红色文化旅游符号的维护者和推广者。红色文化旅游符号培育不应是政府或企业的独角戏,而应充分考虑社区利益,构建以社区参与为中心、以红色文化旅游带动多产业融合发展的可持续发展方式。

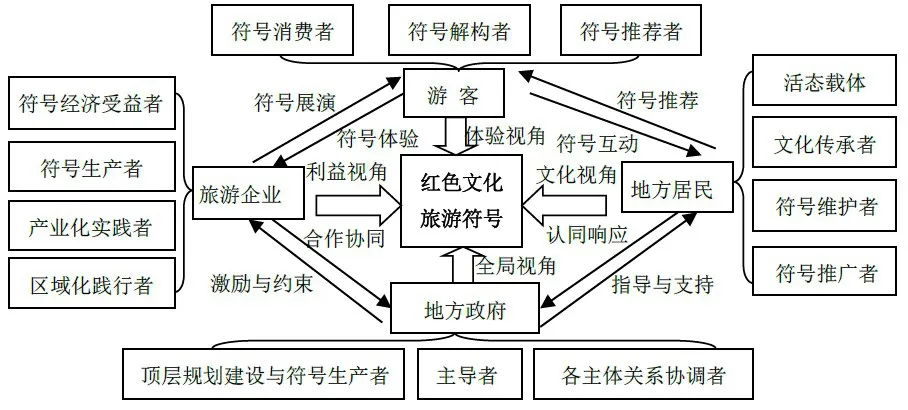

(一)红色文化旅游符号培育的参与主体

培育红色文化旅游符号需要政府、当地居民、旅游企业及其从业者、游客四个主体的共同参与(图3)。其中政府、当地居民和游客是不可缺少的参与主体。当地政府是地方红色旅游符号的构建者、规划设计与建设者、符号景观的生产者以及各参与主体关系的协调者。政府可为村民和旅游者创建主客共享共融的红色旅游符号互动和体验空间。当地居民是红色文化旅游符号的原生活态载体、文化传承者、符号维护者和推广者,是政府所构建符号意义的响应者。政府的符号构建行为可以展现中国共产党人的理想信念,当地居民的参与行为则代表了地方优秀传统文化理念。两者的共同参与不仅可以展现东道主地区红色文化与地方优秀文化融为一体的“鱼水情”,也可以展示“为人民服务”的中国共产党人执政理念。以获取经济利益为主要动机的旅游企业在很多红色旅游地的符号培育过程中常常扮演可有可无的角色。一旦参与其中,企业及其从业者就常常扮演着旅游符号再生产、产业化和区域化实践者的角色。旅游企业通过一系列活动策划内容可以使红色文化旅游氛围更加浓厚,使游客的旅游体验更加深刻。游客是红色文化旅游符号的消费者、意义解构者和推荐者,其符号体验感受同时也是对旅游符号培育效果的真实反映。游客对旅游地的符号感知、解读与反馈会通过现代媒体快速传播,同时游客群体的到来本身也能烘托地方红色文化旅游氛围。

图3 :红色文化旅游符号培育的参与主体及其关系

(二)基于社区参与实现红色文化旅游对相关产业的全面带动

政府作为红色文化旅游符号的顶层设计者和构建者,是红色文化旅游活动的主导者和监管者。其首先关注的是红色文化旅游活动的政治教化作用和精神熏陶价值,符号经济效益常常不是政府参与主导红色文化旅游活动的主要驱动力。这导致政府常常未能激发所有群体的发展意愿,一些红色文化旅游地成为政府主导的“独角戏”。马克思主义信仰信念是通过教育引导、环境熏陶、文艺渲染、实践教育等日常活动形式逐渐融入中国各地人民群众的生产生活方式中的。从红色文化基因形成和传承视角看,无论是红色文化还是地方红色文化,都是中国共产党人与人民群众交融互动参与社会实践的结果。人民是红色文化资源的创造主体[30](p46-50),红色文化旅游活动也应坚持以人民为中心,坚持为当地社区居民带来经济效益与社会效益。

从实践来看,红色文化旅游地如果能在有效传播地方红色文化符号意义的同时,以“红+民俗”“红+农业或特产”“红+绿(生态)”等产业融合形式延伸红色文化旅游产业链,带动地方居民改善地方经济、实现社会发展,则可更好地彰显地方红色文化精神。相反,如果没有地方民众参与,没有对当地居民的现代生活产生积极影响,那么红色文化旅游符号就是没有群众基础的“符号化”空壳,则难以得到当地民众和游客对地方红色文化符号社会意义的认同和积极响应。对此,旅游企业的介入可以增加红色旅游活动的经济功能。企业的符号化实践需要政府的激励与约束。激励企业通过符号再生产活动充分展现地方红色文化旅游符号的内在意义,约束企业使其不能脱离红色文化教育的主线条。如果企业能与地方居民实现互利合作,带动地方社区协同发展,则更能烘托地方红色文化旅游氛围。从调研的三个案例地看,当地政府都积极主导和构建了地方红色文化旅游符号,但当地居民的参与度差异很大,旅游相关企业的参与形式和参与程度各有不同,游客体验效果差异也很大。例如土默特左旗采取的完全政府主导、缺乏当地居民参与的实践形式导致当地村民呈现出了“事不关己”的态度;武川县政府主导下建设的众多红色旅游场所因带动了当地乡村旅游接待业,实现了旅游接待业的发展,激发了当地居民的符号认同和自豪感;清水河县政府主导下的企业介入实践形式拉动了老牛坡村和北堡乡的多种旅游业态发展,得到了当地居民和游客的广泛认可。

七、结语

综上所述,可形成以下几点结论:第一,马克思主义与中华优秀传统文化的融合构成了红色文化基因的核心本质。各个地方在革命实践中都会形成具有地域特征的红色文化,这是红色文化与地方优秀传统文化相融合的结果。第二,培育红色文化旅游符号的根基是红色文化基因挖掘,可分为发现和识别基因符号、忠诚化复制基因、发掘和展现进化基因三个步骤。第三,红色文化旅游符号培育的关键是营造红色文化旅游氛围。这需要以标志性遗存为核心引领构建红色文化旅游符号景观群,以地方红色事迹与人物为线索诠释红色文化旅游符号的象征意义。第四,只有以当地社区居民为中心,基于社区参与来实现红色文化旅游对当地相关产业的全面带动,才能使红色文化旅游符号获得持久生命力。

红色文化旅游正在全面兴起并持续发展,各地文旅融合发展日趋强劲,符号化消费已成为21世纪的重要消费趋势。在此背景下,我国各个红色文化遗存所在地都在进行不同程度的红色文化旅游符号培育和探索。这里虽已从红色文化基因挖掘、氛围营造和产业带动方面提出了红色文化旅游符号培育的一般路径,但每个具体的红色文化旅游地在实践发展中还应因地制宜,依托自身条件,发挥不同参与主体的功能与作用。尤其应注重通过红色文化旅游带动当地社区和相关产业协同发展,以便更好地彰显红色文化基因的本质内涵,实现当地居民和外来游客对红色文化旅游符号的认同。

- 理论月刊的其它文章

- 新兴信息技术赋能下环境法律规制的革新