合作博弈视角下阿联酋与日本太空合作模式探析*

高文胜 毕 宁

一、 问题的提出与相关研究综述

1957年苏联成功发射世界上首颗人造卫星斯普特尼克一号(Sputnik-1),标志着人类正式开启太空探索的新篇章。进入21世纪以来,越来越多的国家将目光投向太空领域。一方面,探索太空能够满足民众日益增长的网络和通讯需求,带动相关产业的发展,提高整个社会的信息化和数字化水平;另一方面,探索太空可以吸引投资,增加就业,推动经济可持续增长,提升国家工业整体水平。客观来看,太空已不再是专属于少数大国的舞台,以美国、俄罗斯、中国、法国、日本、印度等传统大国(traditional powers)为主导,新兴国家(emerging countries)积极参与的太空格局正在逐渐形成。(1)关于太空领域中传统大国与新兴国家的界定,学界尚未形成统一标准。本文综合发射时间、掌握技术、发射规模三项指标,对传统大国和新兴国家进行了细化。其中,传统大国主要指发射卫星时间较早、拥有独立发射场地且能够自主发射距离地面35,800公里的静止轨道卫星的国家,同时满足上述指标的国家目前有美国、俄罗斯、法国、日本、中国和印度;新兴国家是指发射卫星时间较晚、须依靠他国场地进行发射且缺乏独立的太空开发能力的国家,这一类国家主要以2000年以后开启太空探索的国家为代表。

对于传统大国而言,合作可以拓展太空产业,促进先进技术的应用与推广,带来可观收益,提升与其他国家的政治与战略关系;受制于自身技术条件,新兴国家在探索外层空间时,也更多地倾向于太空合作,尤其是与具有技术优势的传统大国进行合作。因此,太空领域里发展程度不对等的实体间开展合作,正成为一种新趋势。

就现有的太空合作研究成果看,国内外学界大多关注具体的双边、多边合作关系的构建,并在此基础上从合作的动因、路径、挑战、前景等方面进行论述。何奇松从动因与影响的角度,重点分析了美印战略伙伴关系中的太空合作对亚洲太空安全局势的影响;(2)何奇松:《印度与美国的太空合作及其影响》,载《南亚研究》2012年第1期,第71-83页。张景全和程鹏翔提出美日欲打造“太空同盟”,面临战略设计、法律界定、技术合作以及互信确立等方面的挑战;(3)张景全、程鹏翔:《美日同盟新空域:网络及太空合作》,载《东北亚论坛》2015年第1期,第86-95页。丰间元德(Gentoku Toyoma)在分析太空合作基本要素的基础上,提出美国应通过加强与盟友合作的方式,提高太空系统的韧性与重建能力。(4)Gentoku Toyoma, “Countering Threats in Space Through International Cooperation,” Space Policy, Vol. 55, February 2021, Article 101399.关于中国与其他国家的双边合作,吴莼思通过回顾中美太空合作的历程,提出中美在太空领域不平衡的局面正在逐渐改变,未来中美太空合作可能在更具战略意义的层面推进;(5)吴莼思:《中美太空合作的现状、挑战与前景》,载《国际安全研究》2017年第2期,第104-124页。夏洛特·马蒂厄(Charlotte Mathieu)则重点评估了俄罗斯与印度和中国的太空合作对欧洲的潜在影响,为欧洲决策者在不断变化的太空环境中实现机会最大化、风险最小化提出了行动建议。(6)Charlotte Mathieu, “Assessing Russia’s Space Cooperation with China and India — Opportunities and Challenges for Europe,” Acta Astronautica, Vol. 66, Issues 3-4, February-March 2010, pp. 355-361.总体而言,学界关于传统大国在太空领域开展双边合作的研究成果更为丰富一些。

在多边合作的维度上,肖晞和樊丛维从发展愿景上的分歧、地缘政治的束缚以及制度规范的缺失等方面,分析了构建东亚太空合作模式的制约因素,认为未来东亚太空合作应确立规范性太空制度并深化多层次合作模式;(7)肖晞、樊丛维:《构建东亚新型太空合作模式:制约因素与路径选择》,载《社会科学战线》2019年第1期,第219-230页。詹姆斯·克莱·莫尔茨(James Clay Moltz)提出,由于历史、技术以及政治等障碍性因素的影响,东亚国家间在双边、地区以及国际层面的太空合作模式是扭曲的,国际合作前景并不乐观;(8)James Clay Moltz, “China, the United States, and Prospects for Asian Space Cooperation,” Journal of Contemporary China, Vol. 20, Issue 68, 2011, pp. 69-87.严永良(Yongliang Yan)以亚太空间合作组织(APSCO)及其成员国太空能力建设的现状为考察对象,通过与欧洲航天局(ESA)开展的类似项目进行比较,提出亚太合作组织应建立一个全面的内部机制,在空间能力建设、人力资源建设、组织发展和法律框架方面,与其他发达航天国家和具有相关技术能力的国际组织开展国际合作的灵活机制,积极扩大成员范围,接纳亚太地区其他经济或技术发达的航天国家。(9)Yongliang Yan, “Capacity Building in Regional Space Cooperation: Asia-Pacific Space Cooperation Organization,” Advances in Space Research, Vol. 67, Issue 1, 2021, pp. 597-616.

总体来看,一方面,学界对于宏观视角下具有合作诉求的相关方合作动因、领域和内容,以及继续深化合作会面临的潜在风险与挑战、成功几率等普遍性问题的理论化探究略显不足;另一方面,现有研究中涉及新兴国家阿联酋与传统大国日本之间的太空合作成果明显不足。有鉴于此,本文尝试通过构建普遍性视角下的合作博弈模型来解析阿联酋和日本(下文简称阿日)合作的策略模式。

二、 非同盟伙伴关系的传统大国与新兴国家的合作博弈模型

博弈论又称“对策论”,研究主体行为发生直接相互作用时的决策以及决策的均衡问题,即一个主体的选择受到其他主体选择的影响,反之又影响其他主体选择的决策问题。(10)张维迎:《博弈论与信息经济学》,上海:上海人民出版社2004年版,第2页。博弈论可以划分为合作博弈(cooperative game)与非合作博弈(non-cooperative game)。本文从合作博弈的角度探讨具有合作诉求的双方的策略选择问题。

太空领域的参与国按发展程度可分为传统大国与新兴国家,按合作模式可界定为基础合作(fundamental level cooperation)与尖端合作(cutting-edge level cooperation)。基础合作主要指与太空基础设施建设和技术应用相关的合作,包括卫星出口、商业发射服务、空间应用合作与数据支持、火箭运载技术合作、导航、定位、通信、气象观测、灾害救援等方面的信息共享,以及在基础设施建设和技术应用领域内的学术交流、人才培训、专题研讨等。尖端合作主要包括高端技术出口、载人航天、探月合作、深空探测、导航系统研发,国际空间站的合作与对接、宇航员培训,以及在高科技和军事安全领域内的合作、学术交流、人才培训等。太空合作不同于一般意义上的商业合作、经济合作,其不仅受利益驱动,更深受地缘政治和战略考量等多重因素影响。因此,同盟国、伙伴国之间更容易达成合作意向。为使研究具有一定的普遍性,本文将尝试从非同盟关系的角度构建传统大国与新兴国家间的合作博弈模型。

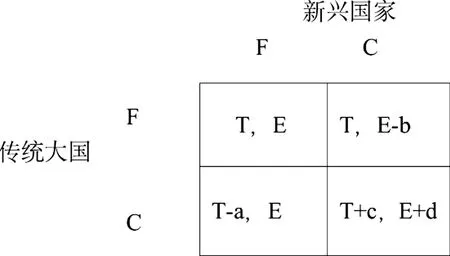

为便于描述,将基础合作记为“F模式”,尖端合作记为“C模式”。在F模式下,假定传统大国和新兴国家的得益分别为T和E,由于双方开展基础合作承担的风险较小,其损失值略为不计。情形一:当传统大国寻求与新兴国家开展尖端合作,但新兴国家因有所顾虑而态度消极时,传统大国会面临一定的损失,即合作失败所带来的经济或商业利益的损失,或者尖端技术出口引起其他大国警觉从而造成地缘政治或外交层面的困扰、围堵甚至报复等。此时,传统大国会有一定的额外支出,导致得益降低,假设其损失值为a,新兴国家的得益不变,仍为E;情形二:当新兴国家寻求尖端合作,但传统大国不予配合时,新兴国家同样可能会招致其他传统大国的不满,在经济、政治、外交领域会有一定的损失,导致其得益降低,假设该损失值为b,而传统大国的得益仍为T;情形三:当双方均有开展尖端合作的意愿且最终付诸行动时,假设传统大国和新兴国家的得益变化值分别为c和d。

(一) 博弈模型构建与情况分析

基于上述情形,可以得到传统大国与新兴国家开展太空合作的矩阵模型(如图1所示)。

图1 太空领域传统大国与新兴国家合作博弈模型

1. 当传统大国与新兴国家得益变化值均为负值时(即c<0,d<0)

博弈的均衡解为(F,F)。传统大国与新兴国家采取尖端合作的行动对各自均会造成一定损失,此时选择基础合作的策略较为稳妥。传统大国如果采取尖端合作的行动,行动导致的损失比得到的收益大,因而应谨慎推行其行动策略,可以考虑适当扩大在基础层面的合作。同样,对新兴国家而言,与传统大国的尖端合作也会引起现有合作伙伴或者有关利益国家的敌视,有可能造成内政与外交的困境,最终得不偿失。在此情况下,双方面临的外部势力均较为强大,因而足以影响各自的策略选择。

2. 当传统大国得益变化值为负值而新兴国家得益变化值为正值时(即c<0,d>0)

(F,F)是博弈的均衡解。尖端合作的行动对传统大国造成得益的损失值比获得的收益值大。一般情况下,合作可以实现双赢,但在综合考量自身相对收益的基础上,传统大国存在是否会考虑通过技术合作把新兴国家培养成为竞争对手的问题。如果损失值较大,传统大国很可能不会选择尖端合作,开展基础合作便成为较为理性的选择。新兴国家此时面临的外部压力较小,可以从尖端合作中获得较为可观的收益,因此新兴国家如果想促成最后的合作,需要考虑通过其他途径或方式对传统大国的损失进行弥补。

3. 当传统大国得益变化值为正值而新兴国家得益变化值为负值时(即c>0,d<0)

博弈均衡解为(F,F)。尖端合作对新兴国家造成了得益的损失,说明与新兴国家开展太空合作的其他传统大国处于强势地位,它们的实力足以对新兴国家的决策产生重要影响。尖端合作对传统大国是有利的,综合审视可以通过援助贷款等方式为新兴国家提供帮助与服务,同时积极与其他大国开展外交斡旋,搭建多边合作平台,促成国际项目的合作,尽可能降低新兴国家的损失。

4. 当传统大国与新兴国家得益变化值均为正值时(即c>0,d>0)

双方博弈的均衡解为(F,F)和(C,C),属于混合策略纳什均衡,需要进一步的探讨分析。

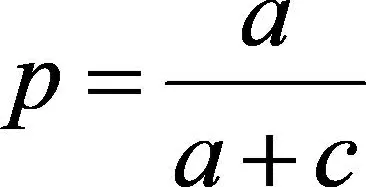

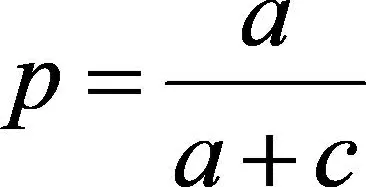

假设传统大国和新兴国家选择尖端合作的概率分别为q和p,则双方不开展尖端合作的的概率分别为1-q,1-p。

对新兴国家而言,开展基础合作的期望得益为E(1-q)+Eq,开展尖端合作的期望得益为(E-b)(1-q)+(E+d)q。令期望得益相等,可以得到传统大国选择尖端合作概率q的表达式:

同理,可知传统大国选择基础合作和尖端合作的期望得益分别为T(1-p)+Tp,(T-a)(1-p)+(T+c)p。令期望得益相等,可得到新兴国家选择尖端合作的概率p的表达式为:

从q的表达式可以看出,当b的数值增加以及d的数值减少时,传统大国选择尖端合作的意愿会增加,但原因有所不同:(1) 当新兴国家希望开展尖端合作而传统大国不予配合时,新兴国家面临一定的损失。损失值增加时,新兴国家倾向于选择基础合作的策略,但这在一定程度上会影响传统大国整体的太空战略,是传统大国不希望发生的情形,故而会促使尖端合作的概率增加,以保证获得更高的得益。(2)当双方均开展尖端合作能够带来的得益增加变小时,尖端合作对双方的吸引力会有所下降。此时,想要促成双方合作的传统大国会加大尖端合作的力度,提供富有吸引力的合作项目,提高合作概率。

同理,从p的表达式可以得出,当a的数值增加以及c的数值减少时,新兴国家开展尖端合作的意愿会增加,原因有所不同。对于想要促成尖端合作的新兴国家而言,一方面要降低背叛即传统大国抛出橄榄枝而自身却不合作带来的不利影响,另一方面要在尖端合作没有太大吸引力(即c的数值减少)时,提供更有诚意的合作方案,以达成合作。

上述p和q的表达式也表明,己方尖端合作的意愿提高,实质上取决于对方的损失值(a,b)和获得值(c,d)大小。这进一步揭示出太空合作要综合审视双方的得益,不能仅仅考虑自身的得失,也要从对方的角度进行得益的权衡,否则双方开展尖端合作的可能性微乎其微。

(二) 基于博弈模型的推论

通过上述博弈模型的情况分析,可以得到以下推论:

第一,太空领域里传统大国与新兴国家之间较为常见的合作模式是基础合作,双方承担的风险系数较小,收益较好,在双方意愿并不十分强烈的情形下(或者对于航天基础相对薄弱的新兴国家而言),是较为理想化的选择。

第二,开展尖端合作不论是传统大国还是新兴国家,都会承受一定的压力,虽然双方收益比较可观,但整个博弈的成功概率较低,合作双方需要考量的因素较多,不仅要审视博弈双方的收益,还要权衡外部利益相关方力量的强弱及其对双方尖端合作的态度。

第三,在基础合作阶段,地缘政治、经济因素是主要推手;进入到尖端合作阶段,地缘政治、地缘经济、战略因素等外部效应发挥作用持续增大,此时构成双方开展合作的最重要的前提条件是互持对方看重的价值资源。作为理性行为体的国家追求的始终是利益,特别是选择何种模式能够实现利益最大化,但是这种利益构成不仅仅局限于太空合作本身,延伸到的其他领域里的利益所得,才是推动双方决心开展尖端合作的根本动因。对于传统大国而言,新兴国家拥有的价值主要是其地缘环境、战略价值、潜力巨大的市场以及丰富的自然资源等;对于新兴国家而言,传统大国不仅在太空领域拥有技术优势,而且在其他领域也可以提供多种支持,比如气候合作、区域安全保障、网络空间信息共享等。当双方可以为对方提供的价值资源大于对风险的承受能力时,开展尖端合作就会成为一个选择项。

三、 阿联酋与日本太空合作的历程

日本是世界上第四个自主发射卫星的国家,拥有鹿儿岛和种子岛两个航天发射中心,在深空探测领域实力雄厚,属于太空领域的传统大国。阿联酋近年来在太空领域表现突出,取得了令人瞩目的成绩。作为非同盟伙伴关系的传统大国和新兴国家,日阿的太空合作具有一定的代表性,双方合作历程具体可以分为三个阶段。

(一) 合作的前期准备阶段(2006年1月至2012年12月)

阿联酋是以酋长支配体制构成的联邦国家,石油和天然气储量丰富,从20世纪60年代开始,石油成为其最重要的经济支柱。为尽可能降低受原油价格波动等不利因素的影响,多年来阿联酋一直积极发展旅游、金融产业,打造多样化的经济结构。2006年4月,阿联酋宣布成立穆罕默德·本·拉希德航天中心(Mohammed Bin Rashid Space Center, MBRSC),具体负责在太空领域的技术研发项目,科技成为阿联酋谋求经济发展的新着力点。2008年美国次贷危机的爆发对全球金融市场产生了巨大冲击,这使得阿联酋更深刻意识到其经济结构的脆弱性,遂加大对新兴科技领域的投入。2009年阿联酋发射了首颗遥感卫星“迪拜一号”,正式迈出太空探索的脚步。“迪拜一号”由韩国卫星技术研究中心牵头生产,阿联酋的科研人员抓住向先进国家学习的机会,积极参与“迪拜一号”的项目建设。(11)Freelee:《阿联酋,“希望”寄托在火星上》,载《看世界》2020年第16期,第79页。

2008年5月,日本颁布《宇宙基本法》,以法律形式明确规定太空合作是日本开展太空外交、推进太空研究与技术应用、维护国家利益、提升国际影响力的基本手段。(12)「宇宙基本法」,平成二十年法律第四十三号,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC1000000043,上网时间:2022年1月17日。根据《宇宙基本法》,2009年日本制定《宇宙基本计划》,明确推进太空外交,强化双边合作,积极构建与美、欧、俄、中、印等大国的合作关系,利用政府开发援助项目等开展对发展中国家的援助。(13)「宇宙基本計画―日本の英知が宇宙を動かす」,内閣府,2009年6月2日,https://www8.cao.go.jp/space/pdf/keikaku/keikaku_honbun.pdf,上网时间:2022年1月17日。同时,作为世界上第四个拥有自主卫星发射能力的国家,日本发展了对地环境观测、气象观测、准天顶导航定位观测、情报信息观测等多个卫星观测系统,利用气象观测卫星向亚洲国家提供气象信息、灾害监测等相关数据,并将合作框架扩展至美洲、非洲等部分地区。(14)李梅:《刍论2008年以来日本的太空外交》,载《公共外交季刊》2018年第4期冬季号,第23-29页。

在该阶段,阿日之间尚未开启实质性的太空合作,双方尚处于顶层设计、技术研发和合作经验的准备阶段,但与其他国家的合作成果已初见成效。

(二) 合作的中期发展阶段(2013年1月至2018年12月)

2013年阿联酋与韩国合作发射第二颗遥感卫星“迪拜二号”,该卫星采用了日方的微波放电中和器,阿日开启了太空领域的实质性合作。由于日本在提供发射服务方面经验丰富,曾于2009年和2013年帮助韩国和加拿大成功发射通信卫星,提供发射服务成为日本寻求与阿联酋开展进一步商业合作的突破口。2015年,日本三菱重工与阿联酋签署提供遥感卫星发射服务合同。该时期,双方在顶层设计、技术研发和合作方面均取得了实质性进展。

2014年阿联酋发布“国家创新战略”(National Innovation Strategy),提出推动可再生能源、运输、教育、健康、技术、水、太空七大领域的创新,明确规定太空战略是阿联酋国家战略发展的组成部分。(15)“National Innovation Strategy,” The United Arab Emirates’ Government Portal, October, 2014, https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/national-innovation-strategy,上网时间:2022年1月17日。同年,阿联酋成立国家航天局,重点开展对卫星研发、空间探测等领域的研究。2015年5月,阿联酋国家航天局正式投入运作,同时启动国家太空发展战略。阿联酋的太空战略着眼于后石油时代,旨在打造多元化的经济结构,提升经济竞争力和创新力,实现可持续发展。该战略包括四大目标:建设世界一流的国家航天部门;发展航天科学技术;集聚国家资源,打造航天科技高端人才队伍;加强航空领域的国际协同合作。(16)阳光:《阿联酋航天局公布发展框架》,载《太空探索》2015年第7期,第25页。

日本在2013年和2015年先后对《宇宙基本计划》进行了两次修改。2013年第二版《宇宙基本计划》明确日本的太空政策应从重视技术开发,向重视应用、明确出口的战略方向转变,通过太空系统基础设施建设和卫星发射等渠道,与发展中国家开展太空合作;(17)包霞琴、杨雨清:《浅析安倍内阁的宇宙战略和宇宙外交——基于安倍内阁两部〈宇宙基本计划〉的解读》,载《中国周边外交学刊》2016年第一辑,第269-283页。2015年第三版《宇宙基本计划》在既往的促进太空法治建设、强化双边太空合作的基础上,强调继续强化太空领域的海外拓展战略,促进太空系统基础设施出口,积极开拓海外航天市场。(18)李梅:《刍论2008年以来日本的太空外交》,第28页。基于第三版《宇宙基本计划》,日本于2015年成立太空系统海外拓展特别小组,突出官民一体化的整合性;特别小组下设针对不同国家、地区和课题的工作小组,由各工作小组对接合作对象国的具体工作。阿联酋组是日方首批成立的工作组之一。

在阿联酋组的推动下,阿日双方合作关系得到进一步深化,取得一系列重大成果。2016年,双方在阿布扎比签下火星探测器的发射服务订单。以此为契机,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)、东京大学中须贺·船濑研究室、东京大学地球观测数据联合研究机构与阿联酋航天局签订了三方合作文件,日本内阁太空战略室与阿方签订了产业和人才交流合作意向书。(19)「日·UAE間の宇宙分野における協力に関する式典について」,内閣府宇宙戦略室,2016年3月22日,https:// www8.cao.go.jp/space/kokusai/uae.pdf,上网时间:2022年1月17日。2017年1月,日本举办阿日太空合作会议,双方开始构建以研究开发、人才培养、产业振兴为基轴的全方位合作关系。在研究开发上,双方注重横向课题的合作,构建信息收集机制,开展罐状火箭模型制作,举办阿日太空研讨会和陨石探测研讨会等。(20)「海外展開戦略(宇宙)」,内閣府,2018年4月,https://www8.cao.go.jp/space/vision/fulltext.pdf,上网时间:2022年1月17日。在人才培养上,日本积极邀请阿联酋人员前来进修,派遣讲师前去阿联酋培训,利用在线学习系统“E-learning”平台开展相关课程远程教学。在产业振兴上,作为一个仅仅有着14年太空探索经验的新兴国家,阿联酋的产业基础相对薄弱,自主研发能力尤其欠缺,近年的发射任务都是通过与其他国家合作的方式完成。阿联酋一直力求在气候观测、环境保护方面有所突破,日本积极鼓励阿联酋在此方面的探索。2018年10月,阿联酋首颗国产对地观测卫星“哈利法”搭乘日本H-2A火箭进入太空。该时期,日本形成以安全保障、科学研究、产业振兴三大维度的全方位太空局面,开发了准天顶卫星系统、X波段防御卫星、情报收集卫星、适应型小型卫星系统和多种商业用途卫星系列,其中在空间科学和深空探测领域优势明显。

可以说,日本的技术优势为阿日太空合作的开展打下良好基础,这一时期双方的合作模式主要集中于商业发射服务、人才培养、产业协同等基础合作领域,同时,双方合作中也呈现出太空合作与能源合作捆绑“销售”的新特点。

阿联酋是日本第二大石油进口来源国,是日本进口原油的重要产地。阿日关系中,“石油”始终都是双方最核心的利益所在。对阿联酋来说,对日开展合作最大的卖点是“石油”;对日本而言,最渴求的也是“石油”。因此,阿日的太空合作与石油有着密切联系。2018年4月,日本外相与阿联酋外长在东京举行会谈,双方就日本官民一体协助该国的太空开发达成一致。同时。阿联酋同意日本国际石油开发帝石株式会社(INPEX)在阿联酋阿布扎比酋长国拥有的海上油田权益延长40年。阿联酋已经成为日本在中东地区最重要的能源合作伙伴,日本在阿联酋境内的油气权益占日本全部海外油气权益的 40%以上。(21)章里焦、王东、张大伟:《日本在中东地区的油气投资概况及思考》,载《中外能源》2020年第25卷,第13页。同年4月30日,时任日本首相安倍晋三访问阿联酋,两国签署《投资保护协定》和《全面战略伙伴关系倡议》,关于深化及加强两国战略伙伴关系的共同声明强调,阿联酋是日本最可靠的主要石油供应国之一,双方将在能源领域开展深入合作,进一步扩大在油气开发领域的共同项目,双方致力于建设全面战略伙伴关系。(22)「日本国とアラブ首長国連邦との間の戦略的パートナーシップの深化及び強化に関する共同声明-繁栄と安定に向けた協力の新たな章の幕開け-」,外務省,2018年4月,https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000359556.pdf,上网时间:2022年1月17日。

客观来看,太空系统海外部署特别工作组的成立,加速了日本在全球寻求商业合作新市场的脚步。中东地区蕴藏着丰富的石油、拥有着雄厚的资金,对日本具有强大吸引力。日本不仅与阿联酋保持良好的商业合作关系,两国在政府间、机构间、私营部门以及大学间等多层面也开启了广泛合作。

(三) 合作的升级推动阶段(2019年1月至今)

自2009年发射第一颗卫星“迪拜一号”至今,阿联酋已成功发射了13颗卫星,特别是2020年7月“希望号”火星探测器搭乘日本H-2A型运载火箭在日本种子岛航天中心发射升空。2021年2月9日,“希望号”成功进入环火星轨道,阿联酋由此成为第一个将无人探测器送往火星的阿拉伯国家。为推动太空事业的发展,阿日两国都进行了顶层设计。2019年3月,阿联酋出台“2030国家太空战略”,为太空发展制定了总框架。新战略提出要把阿联酋打造成全球太空科学研究和商业应用的主要中心之一,并通过投资基础设施,创造立法、融资环境等方面,吸引更多太空项目,新战略包含79个太空项目计划。(23)《阿联酋出台国家太空战略 大力发展航空航天工业》,载《经济日报》2020年8月12日,第10版。2020年6月,日本内阁通过第四版《宇宙基本计划》,强调提高在定位、通信、信息收集和海洋监测等方面的太空能力,构筑与同盟国的联合把控机制,积极参与太空国际规则的制定,提供适应对象国需求的卫星服务,构建包括共同开发尖端技术和共享卫星信息等多重合作关系。(24)「宇宙基本計画(案)」,内閣府宇宙開発戦略推進事務局,2020年4月6日,https://www8.cao.go.jp/space/public_comment/2020_kihon_keikaku/rfy02_plan_draft.pdf,上网时间:2022年1月17日。

在该阶段,双方合作制度的构建进一步细化,合作更趋务实。对于阿联酋而言,探索太空是希望摆脱对石油的依赖,注重科技创新,尝试多元化的经济结构。阿联酋面临的现实情况是,自身太空基础还很薄弱,独立研发能力尚不具备,因此对外合作成为较为切合实际的选择。对于日本而言,国内消费市场接近饱和,拓展海外市场成为实现经济增长的推动器,双方对于升级合作关系有着共同的诉求。

四、 阿联酋与日本太空合作的模式探析

通过上文合作博弈模型的分析可知,太空领域内传统大国与新兴国家构建合作关系时,通常会采用基础合作的模式,选择尖端合作风险较大成功率较低。纵观当今太空合作的整体形势,开展基础合作的案例较为普遍,而从基础模式深化到尖端模式的却鲜有耳闻。阿日太空合作仅十年时间,双方已经构建起以研究开发、人才培养、产业振兴为基轴的全方位合作关系,属于典型的基础合作模式。阿联酋和日本均具有深化合作的诉求,分析影响尖端合作模式构建的有利与不利因素,对阿日两国具有重要意义。以下分四种情况展开讨论,为表述的简洁性,不妨用字母符号进行分析。

1. 当c<0,d<0时

博弈的均衡解为(F,F)。在此情况下,阿日双方面临的外部因素均较为强大,直接影响各自的策略选择。日本近年的太空战略越来越强调与美国的“步调一致”,充分发挥日美同盟的作用。自2013年至2020年,日美间共举行了七次全面太空对话,涵盖安保、民生、空间态势感知、海洋态势感知等多个领域。2022年1月,日美举行安全保障(2+2)视频会议,进一步就强化太空等横向领域的合作、提高应对紧急事态的能力形成一致意见。与太空领域头号强国开展合作,能够获得更多的技术支持,节省研发成本,提升太空能力。如果拓展对阿合作与强调与美协同的政策产生冲突,或者阿日合作在极大程度上受到美国的限制,对依赖美国的日本而言,选择基础合作较为稳妥。对阿联酋而言,与日本开展尖端合作很可能会引起与美国等现有其他合作伙伴或相关利益国家的摩擦或纠纷,造成内政和外交的困境,最终得不偿失。

2. 当c<0,d>0时

博弈的均衡解为(F,F)。目前,阿日合作中的发射服务、基础研究、人才培养等多是在基础模式下开展的合作,高精尖的技术核心领域鲜有涉及。例如,在阿联酋2020年发射成功的“希望号”火星探测项目中,承担“希望号”实际研制任务的是美国科罗拉多大学博尔德分校,亚利桑那州立大学和加州大学伯克利分校则负责研制传感器,在科罗拉多大学大气和空间物理实验室总装,然后运到日本发射。(25)刘畅:《阿联酋,阿拉伯世界“航天梦”领跑者》,载《世界知识》2020年第18期,第66-67页。日本在其中更多扮演的是“参与者”或“服务者”的角色,而不是核心角色。

此种情形下,阿联酋面临的外部压力相对较小,可以从双方的深度合作中获得较大的收益。对阿联酋而言,若想促成与日本的尖端合作,可以考虑通过政治、经济等其他途径对日本的损失进行补偿,如在政治上支持日本的外交战略,帮助日本提高在中东的影响力和话语权等。2016年,时任日本首相安倍晋三正式提出“自由与开放的印太战略”。2021年10月,日本首相岸田文雄在国会发表首次施政演说时,表示日本将会全力维护“自由开放的印太秩序”。(26)「第二百五回国会における岸田内閣総理大臣所信表明演説」,首相官邸,2021年10月8日,http://www.kantei.go.jp/jp/100_kishida/statement/2021/1008shoshinhyomei.html,上网时间:2021年11月29日。从地缘政治的角度看,阿联酋濒临波斯湾,在中东地区拥有卓越的战略位置,阿联酋支持日本着力推进“印太构想”,对于提高日本在中东地区的影响力和话语权将产生重要影响。在经济上,阿联酋可以为日本的能源供给提供一定保障,给予适度的优惠。日本是一个严重依赖原油进口的国家,以2018年为例,日本从中东地区进口的石油占该国原油进口总量的88%,其中从阿联酋进口的原油总量占比达25.4%,(27)「令和元年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2020)について」, 経済産業省資源エネルギー庁,2020年6月,https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2020pdf/20200605002-3.pdf,上网时间:2022年1月17日。日本油气公司在阿联酋的石油投资项目在日本境外投资中占比最高,且拥有的原油权益通常都是开发成本低且规模储量大的油田。以日本国际石油开发帝石株式会社为例,对阿布扎比海域的四个油田拥有10~40%不等的权益比例,每年获得的权益原油相当于日本国内产量的20倍。(28)「INPEX国際石油開発帝石株式会社統合報告書2019/12」,INPEX,2019年12月,https://www.inpex.co.jp/ir/library/pdf/annual_report/inpex_annualreport201912.pdf,上网时间:2022年1月17日。通过保障日本在阿联酋的石油利益,推动双方合作关系持续稳定向尖端模式拓展,进而维系良好的太空关系,阿联酋在这种策略中扮演着更为积极、活跃的角色。

3. 当c>0,d<0时

博弈的均衡解为(F,F)。在这种情况下,日本需要发挥更为积极、主动的作用。对于阿联酋而言,与日本的尖端合作存在一定的风险系数,可能会影响自身所主张的“平衡策略”。阿联酋的“平衡策略”可以理解为,不是单纯依靠某个或某几个特定的国家,而是通过与各国建立良好的合作关系,以使自身获得更广阔的发展空间,实现利益的最大化。阿联酋“2030国家太空战略”提出阿联酋国家航天局将与超过20个国家及其太空机构进行合作完成79个项目计划,“全球化合作”已经成为阿联酋实现太空大国的重要策略。面对拥有雄厚资本的阿联酋,各国都想分得合作的“一杯羹”,选择什么样的合作对象,如何选择以实现自身利益的最大化,是阿联酋需要权衡的问题。从阿联酋以往的选择方式看,与韩国合作研制“迪拜”号遥感卫星,从法国订购侦察卫星,与日本签署发射服务合同,与俄罗斯合作培养宇航员,同美国签订“希望”号火星探测器的研发任务,尽可能与各传统大国维持良好的合作,这种“平衡策略”对于想深入拓展太空市场的日本而言,无疑构成一种挑战。该情况下,日本需要扮演更为积极、主动的角色,阿日能否开展尖端合作在某种程度上取决于两国整体关系的稳定。

4. 当c>0,d>0时

双方博弈的均衡解为(F,F)和(C,C)。传统大国选择尖端合作概率q的数值为:

此时,日本开展尖端合作的意愿会增加,但原因有所不同。当阿联酋希望开展尖端合作而日本不合作时,阿联酋存在一定的损失。当损失值增加时,阿联酋会趋向于选择基础合作的模式,这势必影响日本拓展海外市场,强化以出口为导向的太空政策。2018年日本出台的《海外拓展战略(太空)》提出,至2030年初日本太空产业整体市场规模要达到2.3~2.5万亿日元,比2016年的1.2万亿日元增长一倍左右,(29)「海外展開戦略(宇宙)」,内閣府,2018年4月,https://www8.cao.go.jp/space/vision/fulltext.pdf,上网时间:2022年1月17日。拓展海外市场已经成为日本谋求经济增长的重要手段。因此,日本显然不希望发生上述的情况,故而会促使尖端合作的概率增加,以保证获得更高的得益;当双方均实施尖端合作能够带来的得益增加变小时,尖端合作模式对双方的吸引力会有所下降,故而对于想要促成双方合作的日本而言,其会加大尖端合作的意愿,努力提高尖端合作的概率。

新兴国家选择尖端合作的概率p的数值为:

从p的表达式可以得出,当a的数值增加以及c的数值减少时,阿联酋深化合作的意愿会增加,原因也有所不同。对于想要促成双方开展深入太空合作的阿联酋而言,一方面要降低背叛带来的影响,如此举将不利于阿联酋提升自身的地区影响力。阿联酋发展太空除了提高自身太空能力外,同样注重加强在阿拉伯世界的整体号召力。2019年首个阿拉伯国家太空合作组织在阿联酋成立,阿联酋、沙特、阿尔及利亚、摩洛哥等11个西亚北非国家共同签署协议,在阿联酋联合研制一颗用于观测土壤、气候和环境的“813”卫星。(30)杨宝:《“土豪”组队,进击“航天学霸”:11个阿拉伯国家联合研制卫星》,知乎,2019年11月1日,https://zhuanlan.zhihu.com/p/89691479,上网时间:2022年1月17日。阿联酋强调这是一颗完全由阿拉伯人自主研制,将由阿拉伯国家及全球太空机构共享的人造卫星。因此,当日本抛出尖端合作的橄榄枝,而阿联酋予以拒绝时,本质上对于阿联酋提升地区影响力,施展政治抱负将产生不利影响。另一方面,阿联酋需要在深入合作没有太大吸引力时(c的数值减少),提供更有诚意的策略,以达成合作,如邀请日本加入“拉希德”月球计划等。2020年11月,阿联酋宣布计划2024年发射“拉希德”的小型月球车,如果进展顺利,阿联酋将成为阿拉伯世界第一个、全球第五个成功将飞船送上月球表面的国家。此外,阿联酋计划于2028年开启另一项重要的太空任务,对金星进行近飞探测、造访七颗不同的小行星,并登陆飞临的最后一颗小行星,这将使阿联酋成为全球第四个完成这种高难动作的国家。(31)[美]Jeffrey Kluger:《萨拉赫·阿米里:带领阿联酋登陆火星的女性》,耿凌楠译,载《英语文摘》2022年第6期,第21页。因此,阿联酋可以通过提供更具有吸引力的尖端合作项目,提高与日本的合作概率。

五、 阿联酋与日本太空合作的未来走向

通过模型的情况分析可以发现,日本与阿联酋谋求尖端合作的过程中既有有利因素的推动,亦面临某些制约因素的干扰。

从有利因素的角度看,尖端合作有助于日本拓展海外市场,强化以出口为导向的太空政策;波斯湾、霍尔木兹海峡、红海及亚丁湾至印度洋、马六甲海峡、南海直至日本近海,是从中东至日本的海上能源和资源运输生命线,(32)刘江永:《安倍内阁的外交战略及前景》,载《当代世界》2020年第3期,第40页。阿日开展尖端合作,有助于构建稳定的能源合作关系,保障日本的国家利益,同时符合日本正在推进的“印太构想”,提高在中东地区的影响力和话语权。作为传统的石油国家,阿联酋一直谋求摆脱对石油的依赖,改变经济结构不合理的发展困境。从2006年成立穆罕默德·本·拉希德航天中心开始,阿联酋的太空探索只有十几年的时间,起步时间晚,产业基础薄弱,没有独立的发射场等都是发展太空产业的“短板”。完全依靠自身能力探索太空,需要付出巨大的时间成本,对于想在短期内实现太空战略目标的阿联酋而言并不现实。在阿联酋的发展战略中,合作成为其采用的重要策略,与太空领域的先进国家开展合作,培养自己的太空力量,弥补“短板”,阿日开展尖端合作对于阿联酋而言更是有助于在短时间内实现其航天大国梦,打造更多元化的经济发展结构。

从不利因素的角度看,美国因素、日本自身的因素、阿联酋的“平衡策略”对双方构建尖端合作模式将产生一定的制约作用。美国在太空领域内具有绝对优势,与阿联酋在火星探测方面已经开启尖端合作模式,美阿间具有良好的合作基础。2020年阿联酋发射的“希望号”火星探测器,最核心的技术部分由美方提供,阿日合作如果影响美国利益,尖端合作将很难实现。客观来看,阿日合作不会动用美国的“利益蛋糕”。一方面,它有悖于日美同盟以及阿联酋推行的“平衡策略”;另一方面,美国拥有的核心技术未必是日本所擅长的。正如在第二种情况下分析的,日本如果在自己未能掌握核心技术的领域开展尖端合作,会面临较大风险。因此,出于自身利益的考虑,日本也会避开此种情形。2021年1月,日本与阿联酋将可用于火力发电的氨能定位为合作领域,签署了氨能领域的首个国际合作框架协议,日本计划10年内在中东地区开发蓝氨供应链。(33)「日本とUAEが初のアンモニア燃料協力協定を締結」,Arab News, 2021年1月15日,https://www.arabnews.jp/article/business/article_31279/,上网时间:2021年10月17日。蓝氨(Blue Ammonia)是一种推动低碳经济的重要燃料,作为脱碳化时代的能源受到了广泛关注。美国拜登政府上台以来一直积极推动全球应对气候变化,希望通过提高减排指标,发挥美国的国际领导力。阿日在氨能领域的合作不仅有助于消减各自温室气体排放,更符合积极推动全球脱碳的美国的价值取向,这也充分说明阿日如果在高端领域开展合作,在根本上是不能触动美国的根本利益的。

鉴于此,阿日开展尖端合作较为理想的情况是以不触动美国利益为前提,在日本擅长的领域内开展。例如,阿日在陨石探测方面的合作,就为双方构建尖端合作模式提供了一条很好的思路。2019年,根据日本提议,阿联酋在沙迦大学启动了大规模陨石探测项目。日本拥有的陨石数量位居世界第二位,陨石探测经验丰富,阿日合作将有助于弥补阿联酋在此方面的短板,助力2024年的登月计划,这可以视为双方开始由基础合作向尖端合作的重要过渡。(34)「UAEの進める宇宙開発計画の紹介と日本の戦略」, Space Ship Pequod Crew, 2019年12月16日,https://note.com/pequod_crews/n/n5974b740d45a,上网时间:2022年1月17日。同时,日本提出的火星空间电梯计划,也为未来双方开展尖端合作提供了新的领域。需要指出的是,随着阿联酋太空实力的不断增强,如果日本无法提供更具吸引力的合作项目,可以想象未来双方的合作关系将很难得到延续。

综合上述分析可以发现,虽然日本与阿联酋谋求尖端合作的过程中会存在制约因素的干扰,但是当尖端合作的模式对双方的吸引力要远大于可能承担的风险系数,符合双方的根本利益诉求时,就会成为一种必然选择,阿日在未来开展尖端合作是可以实现的。

六、 结语

太空被称为人类的“第四环境”,在政治、经济、科技等各方面发挥着重要作用,与人类社会的关系愈来愈密切。伴随越来越多的新兴国家加入太空探索的队伍,传统大国与新兴国家间的太空合作日益广泛和深入。20世纪80年代初,中国开始关注于太空合作,30多年来已经与20多个国家在空间技术合作、通讯卫星发射、商业发射服务等方面建立了合作关系,不仅帮助新兴国家增强了太空力量,中国自身也获得了巨大收益。为继续推动空间领域的商业合作,创造有利的太空环境,未来在中国与新兴国家构建合作关系时,还需注意以下几点。

第一,妥善评估合作国实力,准确进行合作定位。从对合作博弈模型以及日本与阿联酋太空合作的实践分析来看,太空领域内传统大国与新兴国家构建合作关系时,大概率会选择基础合作的模式。虽然开展尖端合作收益可观,但合作双方将面临较大的风险与挑战。尖端合作模式的成功除了需要考量地缘政治、地缘经济、外部因素等影响,还需要合作双方具备充足的实力与承担风险的能力。

第二,以擅长领域为突破口,夯实合作基础。在基础合作层面,中国出售的小型卫星性价比较高,对实力有限、产业基础比较薄弱的新兴国家具有较大吸引力。同时,中国在通信卫星出口、北斗导航服务、空间信息服务、遥感数据处理等领域也具有相当优势,可提供广泛的合作路径与操作性较强的课题研究项目。在尖端合作层面,中国的载人航天、探月与深空探测独具特色,开展高端项目合作与太空对话,应对全球气候变化、空间碎片等问题经验丰富,完全有能力提供更契合合作国需求的产品与服务。虽然中国尚未形成类似于日本以合作国需求进行对接的工作模式,但是有针对性地制定太空合作项目,更容易提高合作几率,夯实合作基础,有助于构建起良好的合作关系。

第三,理性认识外部影响因素,深耕与合作国的关系。从国际层面看,伴随着全球太空产业市场规模的不断扩大,中国与美国、俄罗斯、法国、日本、印度等传统大国在特定领域都会存在竞争关系。从地区层面看,中国面临的地缘政治环境错综复杂,与东盟等新兴国家的政治互信还有待增强,在发展愿景上还存在一定的分歧。因此,理性认识外部影响因素,积极进行应对,更有助于提高合作几率。太空合作只是双方合作关系的组成部分,太空合作关系的维持、拓展与深化离不开两国关系的深耕,在关注眼前利益的同时,更要注重于合作关系的长期维持。例如,中国可以通过援助等方式,与一些基础较弱的新兴国家开展合作,免费为其提供卫星图像服务、气象观测服务;对于具有一定基础的新兴国家,积极探索联合研制卫星附带人才培训的方式,扩大合作的覆盖面;有效发挥区域合作机制的作用,妥善处理分歧,推动与合作国建设全方位伙伴关系。

需要指出的是,太空领域内传统大国与新兴国家构建尖端合作的案例较难选择。从普遍意义上看,美国是典型的太空大国,以美国为分析对象受限较少,说服力较强。但是,美国与其他国家的太空合作对中国的借鉴意义较小。日本是中国的近邻,是比较合适的分析对象。阿联酋具有重要的战略地位,拥有丰富的能源储备,雄厚的经济实力,对发展太空的愿望迫切,近年来在太空领域展现出了较为积极活跃的一面,具有较大的发展潜力。阿联酋与日本都是美国的盟友,通过尖端合作可以实现双赢,未来尖端合作实现的可能性较大。

由于篇幅所限,本文集中探讨了如何构建尖端合作模式,对基础合作模式的案例检验尚未深入展开。未来,笔者会持续关注太空领域里的实体间合作,深化相关研究,以期提供更多有价值的参考。