动态质押设立中实际控制要件的解释与适用

黄彦霈

内容提要:浮动抵押的弊端决定了动态质押自其产生之时就附带着一种特有的价值判断:偏重对债权人利益的保护,保障其债权的实现。《民法典担保制度司法解释》第55条采用“实际控制”作为动态质押设立的要件,虽可能会与体系不相协调,但更多是源于功能主义的需要。第55条强调实际控制为占有的实质,提醒债权人注意排除出质人的干涉,避免债权人因误信占有的外观而遭受损害。实际控制要件更具有弹性与广泛的适用空间,其可以涵盖基于占有辅助而设立的动态质押。尽管实际控制要件较为抽象,但监管人的身份、质物的存放场所以及监管合同的约定都可以为实际控制的认定提供客观的依据。实际控制要件通常伴随监管人取得质物而满足,可在特殊情形下,二者也存在分离的情形,从而形成一个过渡区间。于该区间内,动态质押虽未设立,但为保护债权人的利益与合理信赖,法官应当参照适用浮动抵押规则。实际控制的证明责任会因举证的主体不同而呈现一定差异性,质权人、出质人和监管人应分别承担不同的证明责任。

一、引 言

动态质押作为一种新型融资担保模式,允许债权人借由第三方物流企业的监管来占有和支配质物,并且容许质物在最低价值控制线之上进行动态置换。为弥补动态质押制度在《民法典》中的缺失,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》(法释〔2020〕28号)(以下简称《民法典担保制度司法解释》)第55条专门对动态质押进行规定。依据该条的规定,监管人实际控制质物是动态质押的设立要件(以下简称“实际控制要件”)。可是,这明显区别于最高人民法院曾在《全国法院民商事审判工作会议纪要》(以下简称《九民纪要》)第63条中所作出的规定,即监管人占有质物便可设立动态质押。(1)参见最高人民法院民事审判第二庭主编:《〈全国法院民商事审判工作会议纪要〉理解与适用》,人民法院出版社2019年版,第374-378页。至于为何如此修改,最高人民法院尚未在其编写的相关释义书中予以解释,甚至连实际控制的概念都未明确界定。(2)参见最高人民法院民事审判第二庭主编:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第475-481页。部分学者敏锐地注意到该问题,并进行了有价值的理论探索,努力地证明实际控制要件的合理性。(3)参见常鹏翱:《供应链金融背景下存货动态质押的疑点问题研究》,载《清华法学》2021年第4期;冉克平、侯曼曼:《企业动产动态质押的体系化释论》,载《西北大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期。但是以下四个因设立要件的转变而产生的问题,学界尚未进行专门和细致的研究:(1)占有和实际控制的关系为何,二者仅是形式意义上用语的替换,还是存在实质意义上的差异;(2)如何理解和判定监管人构成对质物的实际控制;(3)监管人在不同阶段对实际控制要件的违反会造成何种法律后果;(4)如何分配不同当事人间的证明责任。鉴于此,本文拟围绕实际控制要件展开,以期阐明“实际控制”概念的内涵,并为实际控制要件的具体理解与适用提供相应的指引。

二、实际控制概念的辨析

欲理解动态质押的设立要件,何为实际控制这一问题就无法绕开。然而,实际控制的内涵在理论界却是含混不清的。相较于传统的动产占有的交付,部分学者虽肯定实际控制要件更贴合动态质押模式的本质,但在论述实际控制与占有的关系时却表现得模棱两可,无法明确实际控制在民法典中的体系地位。(4)参见前引〔3〕,冉克平、侯曼曼文。另有部分学者在探究动态质押相关问题时直接将实际控制等同于占有来处理,但未提供相应的理论依据。(5)参见刘平:《民法典视阈下动产质权的死亡与再生》,载《商业研究》2021年第6期。因此,笔者将从不同的视野出发,对实际控制概念予以分析和界定,致力于厘清其与占有的关系。

(一)比较法视野下实际控制的考察

尽管动态质押是我国特有的制度,但如何区分实际控制和占有却是各国共同面临的问题。纵观各国立法,实际控制总是和占有形影不离。在美国《统一商法典》中,担保权益获得完善的方式可以分为三种,即登记、占有和控制。(6)参见潘琪:《美国〈统一商法典〉解读》,法律出版社2020年版,第663页。《统一商法典》明确将控制视为一种虚拟的占有,主要用于投资财产、电子动产契据和电子所有权凭证等无形担保财产。(7)See Uniform Commercial Code §9-312(b).对于此类担保物,权利人虽无实际占有的可能,却能通过对财产控制权或支配权的取得,达到与占有相似的效果。例如,虽然担保权人无法占有设立在银行的账户,但是,倘若担保权人能获取支配该账户的权利,其就相当于占有该账户。就控制和占有的关系而言,美国《统一商法典》认为控制实际上是占有的替代方式,二者是不能兼容的。(8)See Steven O.Weise, U.C.C.Article 9: Personal Property Secured Transactions, 62 The Business lawyer1633, 1633-1640(2007).这就意味着对于上述无形的担保物,控制是其担保权益获得完善的唯一方式。

与美国法不同,英国法提供了一种不同的范式,即不区分占有和控制。在英国法中,占有往往被认为是难以捉摸和晦涩莫深的。(9)See Philippe Rochat, Origins of Possession: Owning and Sharing in Development, Cambridge University Press, 2014, p.52.这种不确定的缘由在于英国的法律很难对占有给出一个精确的定义,进而难以对占有的转移做出相应的描述。但在一般意义上,英国法普遍且长期地承认占有其实是包含着一种排斥他人的意图,即占有人能够不受他人干扰地控制特定财产。(10)See Richard Calnan, Taking Security(4th edn), LexisNexis, 2018, p.30.为实现该目的,质权人既可以选择直接控制质物的方式,亦可选择控制具有代表意义的象征物的方式,例如控制仓库的钥匙。(11)See Hilton v.Tucker[1888]LR 39 Ch D 669.质言之,英国普通法实际上将这种不受出质人干预的控制视为占有的标志。不过,这种观点的合理性却因无形财产的出现而遭受挑战。在2003年之前,英国法院达成的共识是,占有不存在于任何无形财产之上。(12)See Michael Bridge, Personal Property Law(3rd edn), OUP, 2002, p.15, 144; Response Ltd v Datateam Business Media Ltd[2014]EWCA Civ 281.为填补法律关于无形财产担保的漏洞,《金融担保安排规例(第2号)》应际而生。耐人寻味的是,该规例并未直接引入控制这一概念,而是对占有采取了新的理解。(13)See Regulation 3(2)of the 2003 Financial Collateral Arrangements(No.2)Regulations.所谓新的理解就是对占有进行了扩大解释,将法律所允许占有的财产范围从有形财产扩展到无形财产。此种见解不仅推翻了无形财产在普通法中不能被占有的传统观点,并且将美国法上所谓的“控制”纳入占有的范畴之内。这其实反映了英国法律中根深蒂固的传统,即通过不断延伸财产的概念来适应市场需求,而非创设新的概念。可事实上,更深层的原因在于占有和控制的区分在英国法上是极其困难的。(14)See Elena Christine Zaccaria, An Inquiry into the Meaning of Possession and Control Over Financial Assets and the Effects on Third Parties, 18 the Journal of Corporate Law Studies 217, 217-219(2018).

由上述比较法可知,尽管美国法和英国法就是否区分占有和控制作出了不同的立法选择,但这并非代表着二者对占有和控制的关系持有截然不同的态度。这是因为美国式占有和控制的区分只不过是基于担保物的种类所作出的形式意义上的划分,而并非在实质上否认占有具有对物的控制力。从这个意义上而言,控制和占有在美国法中并无较大差异,仅在适用对象方面存在不同。可见,英美两国是否对占有和控制进行区分,主要是基于不同的立法技术和立法传统的考量。然而,即便存在这些不同,两国实质上都承认控制和占有具有内在的一致性。

(二)功能视野下实际控制的阐释

法律的目的不是单纯地制定规范,而是欲通过这些规范对生活产生影响,(15)参见〔德〕菲利普·黑克:《利益法学》,傅广宇译,商务印书馆2016年版,第10页。实现公平正义。基于此,法律概念应当具备实现其所期待之目的的功能。(16)参见黄茂荣:《法学方法与现代民法》(第五版),法律出版社2007年版,第66页。当新型的概念被建构出来时,判定该概念之设计的好坏亦应当从其规范目的出发。(17)参见〔德〕卡尔·拉伦茨:《法学方法论》(第六版),黄家镇译,商务印书馆2020年版,第265、266页。这是目的或功能决定法律概念之建构的道理。“实际控制”这一概念也不外乎如此。

实际控制的目的取向与浮动抵押的具体适用息息相关。设立浮动抵押制度的初衷是为了提高企业的融资能力,促进担保财产的融资效率。(18)参见侯国跃:《浮动抵押逸出担保物权体系的理论证成》,载《现代法学》2020年第1期。可是,由于缺乏有效的监管机制,浮动抵押的适用效果并不理想。(19)参见李敏:《论我国浮动担保制度的系统性完善——以适用实况为切入点》,载《法学》2020年第1期。其问题在于,浮动抵押人在日常经营活动中拥有较大的自由去处分财产,而抵押权人只能在约定或法定情形出现时才能加以干预。是故,抵押权人可能会因抵押人随意处分质物,而面临债权难以被清偿的风险。(20)See Daniel Wei En Ang & Hans Tjio, The Inherent Weakness of Floating Charges, 33 Singapore Academy of Law journal625, 625(2021).为确保交易安全,当事人在商事交易中也会借助特别约款,将监管机制引入浮动抵押之中。不过,当事人所约定的监管条款往往千差万别,尚未形成较为统一的监管规则,(21)参见前引〔3〕,常鹏翱文。由此导致浮动抵押的不确定难以消除。

鉴于此,为避免浮动抵押给抵押权人带来风险,但同时又欲保留其特有的社会机能,动态质押在我国金融实践中应运而生。其优势随即也获得最高人民法院的肯定,所以动态质押最终被我国担保制度司法解释予以承认与保留,成为一种特殊的动产质押制度。(22)参见前引〔2〕,最高人民法院民事审判第二庭主编书,第477-479页。一方面,动态质押通过纳入监管人这一第三方主体,加强了对担保物的监管。(23)参见陈本寒:《企业存货动态质押的裁判分歧与规范建构》,载《政治与法律》2019年第9期。与浮动抵押不同,动态质押要求出质人向质权人转移财产的占有。这就在一定程度上限制了出质人在其管理范围内随意处分质物。即便质权人在现实中通常并非直接占有质物,而是通过签订质物监管协议由监管人代而为之,可这同样也能实现对出质人日常交易活动的监督和管理。另一方面,动态质押凭借最低价值控制线的设置,确保了担保财产价值的可预期性。在动态质押设立时,质权人可以预先设定质物的最低价值。在该价值之上,出质人便可不受监管人或质权人的干预,自行对质物进行流动循环销售。然而,一旦质物的价值接近抑或达到最低价值控制线时,监管人就有权拒绝出质人提取货物的要求,从而使得质物不再进行流动。(24)参见孙鹏、邓达江:《动产动态质押的生成逻辑与立法表达》,载《社会科学研究》2019年第5期。出质人欲恢复其处分质物的权利,须追加或补充保证金,或归还融资款项(打款赎货),或提供其他经质权人认可的、具有相当价值的质物(以货换货)。(25)参见刘保玉:《完善我国质权制度的建议》,载《现代法学》2017年第6期; 孙鹏、邓达江:《动产动态质押的裁判分歧与应对路径》,载《河北法学》2020年第8期。由此可知,最低价值控制线的运用减少了质押财产价值的不确定性,避免了质权人预期利益的落空。准此而言,动态质押实际上是对浮动抵押的完善。在保障质物流动性的前提下,动态质押制度通过引入监管人机制和最低价值控制线,克服了浮动抵押的弊端,降低了债权人债权不能实现的风险。这就表明动态质押自其产生之日起就附带着特有的价值判断,即偏重对债权人利益的保护,保障其债权的实现。

不过,动态质押自身能否真正地实现这一目的却值得怀疑。产生该疑问的根源是占有的观念化。占有的观念化主要是承认间接占有。(26)参见崔建远:《物权法》(第四版),中国人民大学出版社2017年版,第148页。在动态质押中,倘若质权人直接占有质物,动态质押所追求的目的会因质权人可以管控质物的流动而实现,自不待言。但在实践中,质权人出于经济上的考虑,通常不会采取直接占有质物的方式。取而代之的是,质权人选择与特定的监管人签订质押监管协议,使质物被监管人直接占有。(27)参见前引〔23〕,陈本寒文。在该模式下,质权人由于仍保有返还质物的请求权,所以成为质物的间接占有人。但这进而产生的问题是,质权人的质权可能会因其间接占有质物,而面临监管人和出质人双方的“挑战”。一方面,相较于质权人,监管人因直接监督和管理质物更具有权利外观。若监管人凭借此外观对质物加以处分,质权人的权益就会遭到损害。另外,完全可能出现监管人怠于履行监管义务或监管人和出质人恶意串通的情形,而这些情形也会加剧质权人不能受偿的风险。另一方面,当监管人在出质人自有的仓库中监管质物时,监管人的职权可能会受制于出质人。(28)参见王富博、李明卉:《质物监管纠纷中的法律争点及解决路径》,载《人民司法·应用》2019年第19期。于此种模式中,质物实际上仍受出质人支配。其原因是监管人虽然在表面上将质物置于其管理领域内,但根本无法对质物的提取和置换予以监督。这势必会危害质权人债权的实现。

是故,为了避免动态质押所欲追求的目的落空,如何理解监管人的占有就变得至为关键。尽管监管人的占有通常会在外观上体现为监管人管理和监督质物,可是,这并不意味着,仅根据监管人能够管理质物的事实就能认定监管人构成对质物的占有。判定监管人占有质物的核心在于监管人能否在事实上排除第三人的干涉,特别是出质人。该目标的实现是需要监管人对质物加以实际控制的。监管人能够实际控制质物,这既可以表明监管人已忠实地履行其监管义务,也可以表明监管人排除了出质人对质物的非法干预,保证了质权人的利益。可见,即便监管人占有质物可以被理解为,监管人具备占有质物的外观以及排斥第三人干涉的实际控制,但监管人只会因其实际控制质物而构成对质物的占有。这就解释了为何最高人民法院将“占有”修改为“实际控制”。通过采用“实际控制”这一概念,避免因采用“占有”这一概念而产生的误导性,防止出现因监管人无法控制质物而损害债权人利益的情形。这种以功能性为导向的做法其实是强调监管人管控的重要意义,凸显出动态质押所追求的价值目标。

(三)体系视野下实际控制的定位

承上所述,实际控制是出于功能上的需要被建构出来的。不过,如何将该概念融入我国民法体系之中,则值得进一步思考。从外部体系观察,《民法典担保制度司法解释》第55条很容易让人理解为,实际控制是一种设立质押的新型方式,区别于传统质押的设立方式。依据第55条的文义,监管人必须实际控制质物,动态质押才能设立;而监管人单纯地取得质物的占有,动态质押可能不会设立。而且,结合《九民纪要》第63条中的“占有”被加以修改的事实,这种观点的可信度可能会进一步提高。这也解释了为何有学者认为实际控制要件是对传统动产质押设立要件的突破。(29)参见前引〔3〕,冉克平、侯曼曼文。然而,这种区分实际控制和转移占有的观点可能是一种误解。其原因在于该观点未意识到占有和实际控制的内在意旨的关联性。通过上述论证可得,占有和实际控制都在强调权利人对物的支配力,二者不存在太大差异。故此,仅仅基于形式逻辑而得出占有区别于实际控制的结论,背离了学界对占有所达成的共识,并且会对动产质押的体系造成严重的冲击。

但引出新的问题是,既然实际控制和占有具有内在一致性,那能否认为实际控制其实是对占有的限缩。该种观点多暗含于部分学者的论述之中,主要表现为建议法官在认定动态质押设立时甄别监管人是否取得质物的占有以及是否控制质物。(30)参见邓达江:《动产动态质押的理念阐释与制度建构》,载《中国流通经济》2021年第8期。这其实意味着监管人直接占有质物并不一定成立动态质押,仍需要达到实际控制的标准。换言之,满足实际控制标准的占有才构成动态质押。所以,实际控制应属于占有的下属概念,二者形成了特殊与普通的关系。可是,这种见解可能会在理论上造成冲突。这是因为如果将实际控制视为占有的特殊形态,就会出现监管人虽占有质物而无法实际控制质物的情形。然而,倘若监管人无法实际控制质物,又何谈监管人构成对质物的占有。可知,这种对占有和实际控制的关系的理解明显存在矛盾之处。

实际上,实际控制的定位问题归根结底还是如何理解实际控制的内涵,以及如何把握好实际控制和其他概念关系的问题。按照本文对实际控制的功能性分析,实际控制其实就是占有的实质。这种观点亦可以在最高人民法院编写的相关释义书中寻到踪迹。尽管最高人民法院的相关人士未明确占有和实际控制的关系,但实际上默认当监管人取得质物的占有时,动态质押就可以成立。(31)参见前引〔2〕,最高人民法院民事审判第二庭主编书,第479、480页。这也从侧面印证了“实际控制”替代“占有”的原因仅在于强调“实际控制”的功能意义。质物处于监管人管理领域之内虽可以使监管人获得占有的外观,但监管人仅具有占有的外在形式无法被评价为法律意义上的占有人。监管人只有在事实上能实际控制质物、排除他人对质物的不正当干预时才能被认定为质物的占有人。(32)参见前引〔26〕,崔建远书,第148页;刘家安《物权法论》(第二版),中国政法大学出版社2015年版,第191页。准此而言,“实际控制”和“占有”似乎并无本质上的区别。

可需要提醒的是,上述论证所暗含的前提假设是,监管人能够成为质物的直接占有人。然而,当监管人为质权人的员工或者雇员时,监管人虽可能在事实上控制了质物,但依据通说,监管人只是质权人的占有辅助人。(33)参见王泽鉴:《民法物权》(第二版),北京大学出版社2010年版,第437页。据此可知,实际控制虽为占有的实质,但监管人实际控制质物并不必然构成对质物的占有。由此引出的疑问是,该种实际控制是否属于第55条所谓的实际控制的范畴之内。事实上,与作为占有媒介人的监管人相较,由占有辅助人担任的监管人,基于特定的从属关系,会更加服从质权人的指示。这不仅表现在监管人在质权人的指示范围内管领质物,还表现在监管人对超出指示范围的监管事项必须获得质权人的批准。从结果层面观察,质权人的利益可以获得更充分的保护。倘若此情形被第55条排除在适用范围之外,这明显不符合动态质押的价值取向,并且与当事人的预期相背离。因此,笔者认为第55条中的实际控制不仅是指监管人在占有媒介关系中直接占有质物,也包括其在占有辅助关系中对质物的事实上的控制。

综上,第55条术语的转变虽会造成体系的不协调,但更多是出于功能上的考虑,即克服浮动抵押的弊端、注重保护债权人利益。这种功能上的需要反映在第55条的表现为:一方面,明确实际控制作为占有之实质的重要意义,并将实际控制作为动态质押的设立要件;另一方面,赋予实际控制更广泛的适用空间,从而灵活地运用于基于占有辅助而设立的动态质押情形之中。

三、实际控制要件的具体化

司法实践中争议最大的问题就是动态质押设立的认定。在《民法典担保制度司法解释》出台前,各级法院由于在判定动态质押设立时采取不同的认定标准,所以未形成统一的裁判思路。(34)在实践中,多数法院采用的是传统的交付标准,即当监管人取得质物的占有时,动态质押设立[参见最高人民法院(2016)最高法民申3191号民事裁定书;重庆市高级人民法院(2017)渝民再113号民事判决书;辽宁省高级人民法院(2017)辽民初80号民事判决书];部分法院采取实际控制的标准,认为监管人需对所交付的质物进行实际控制[参见江苏省高级人民法院(2018)苏民再202号民事判决书];个别法院关注的重点在于书面凭证标准,即监管人在出具相应质物清单时就构成实际控制质物[参见湖南省长沙市中级人民法院(2014)长中民二终字第04693号民事判决书;安徽省高级人民法院(2018)皖民终862号民事判决书]。尽管这一现象随着实际控制要件的确立得以改善,可问题是实际控制作为占有的实质,具有较强的抽象性,其认定亦不完全依据事实上的外观。这就为统一认定标准的形成制造了一定难度。不过,结合日常实践,相关可供考量因素是能够被提炼出来的,从而为实际控制的认定起到一定的指引作用。

(一)类型化分析

在金融实践中,动态质押呈现出不同的交易模式,例如监管人直营库模式、第四方直营库模式和出质人直营库模式,以满足当事人的交易需求。因类型化兼具抽象化与具体化的作用,(35)参见前引〔16〕,黄茂荣书,第577页。故笔者将在不同类型下探讨实际控制的认定。

1.监管人直营库模式

在该模式中,监管人接受出质人所交付的质物,并将其移转到自有的仓库中,从而实现对质物事实上的管领。虽然监管人在商事交易中也可以不提供质物存放的场所,而是直接前往质权人所拥有的场所加以监管,但该情形并不常见。这主要是因为质权人往往不具备单独保管质物的场所和条件,所以质物通常是被存放在监管人所提供的仓库之中。就移交质物的方式而言,最典型的是现实交付。出质人直接将对质物现实的支配力转移给监管人。不过,动态质押的设立不以现实地移转实际控制权为限,以简易交付或者指示交付的方式为之亦可。在简易交付中,鉴于监管人已因其他原因占有了质物,出质人无需转移质物。例如,出质人基于仓储合同将货物存放于监管人之处,后又与质权人就该货物签订动态质押合同,其中约定原仓储人为监管人。(36)参见辽宁省鞍山市中级人民法院(2018)辽03民终3103号民事判决书。当质权人和出质人达成合意时,监管人继续保有质物的控制权就代表着动态质押已经设立。相较而言,指示交付就稍显复杂。在出质人转移质物的实际控制之前,该质物是被第三人所占有的。为设立动态质押,出质人须将其对该第三人所拥有的返还请求权出让给质权人以代交付。是故,质权人需向第三人行使返还请求权,请求第三人将质物转移给监管人。在监管人能够实际控制质物时,动态质押方可设立。

2.第四方直营库模式

于该情形中,监管人出于对监管成本的考量,采用租赁第四方的仓库的方法,以达到减少质物运输成本以及相关管理费用的目的。在接受质权人的委托后,监管机构租赁第四方企业的仓库来存储质物,并派专员驻扎来监管质物。此时,监管人即便不拥有仓库的所有权,但凭借租赁协议形成了对仓库的有权占有,进而在直接占有质物的基础上实现对质物有效的监管。此外,实践中更为常见的做法是监管人直接租赁出质人的仓库进行监管。典型的情形为,出质人在将自己的仓库租给监管人后,退出对质物的直接占有,使质物不需要发生物理上的转移。(37)参见最高人民法院(2018)最高法民终932号民事判决书;江苏省高级人民法院(2018)苏民再202号民事判决书。但需要提醒的是,监管人租赁出质人仓库的模式和后文的出质人自营库模式虽存在一定共同之处,但二者的关键差异在于出质人是否保有对质物的直接占有。虽然质物被监管人单独直接地占有,可这种交付方式能否达到动态质押设立的标准,不无疑问。最高人民法院在某起合同纠纷中否认了该类型动态质押的设立。其认为监管人与出质人所签订的、租金为1元的《仓库租赁协议》不是真正的租赁,所以监管人未实际取得仓库的承租权。更为关键的是,法院发现出质人存在私自转移质物、不让监管人入库乃至驱逐监管人等非法行径,进而得出质物实际上仍处于出质人控制的结论。(38)参见最高人民法院(2019)最高法民终331号民事判决书。然而,有些法院认为,因为监管人可以取得质物的控制权,故监管人租赁出质人仓库监管是可以顺利地设立动态质押的。(39)参见吉林省高级人民法院(2017)吉民终151号民事判决书;江苏省高级人民法院(2014)苏商终字第0300号民事判决书。可见,在监管人租赁出质人仓库的情形下,倘若出质人将质物的控制权完全交于监管人,法院应当认定动态质押已设立。不过,在一些极端的情况下,出质人可能会采用不正当的行为或手段,使监管人无法对质物形成实际的控制。此时,法院应当根据第55条的规定,直接否认动态质押的设立。

3.出质人直营库模式

此种模式之常见的表现为,在质押合同订立后,出质人无需转移质物,而是照旧将质物存放于自有仓库内。监管机构在接受质权人的委托后,派专员驻场对质物进行日常监督和管理。在该种情形中,监管人虽直接占有质物,但同时亦有和出质人共同占有质物的可能。(40)参见山东省高级人民法院(2018)鲁民终584号民事判决书。然而,该模式能否设立动态质押存在着较大争议。在司法裁判中,有部分法院认为,通过这种方式设定的动态质押是不成立的。其主要原因在于,质押的生效要件是对质物的交付,动态质押作为质押的特殊形式,自不例外;且该条款属于强制性规定,当事人不能通过约定予以排除。故出质人不进行交付,仍代质权人占有是不成立动态质押的。(41)参见甘肃省高级人民法院(2013)甘民二终字第163号民事判决书。而学界多持相反的意见并主张,在该情形中,如果监管人能够对质物实现有效的控制,或者满足出质人不能单独控制质物的前提,动态质押应当被认定为已设立。(42)参见前引〔23〕,陈本寒文;前引〔3〕,常鹏翱文。

就共同占有的模式下动态质押能否设立的问题,笔者亦持肯定的态度。其一,以共同占有方式设定的质押是区别于以占有改定方式设定的。以占有改定设立的质押被否认的原因在于,占有改定会造成出质人对质物形成排他的占有,以致质权的留置效力难以发挥。可是,在共同占有模式之下,即使出质人和监管人共同对质物进行占有,监管人在一定程度上是能够对出质人的处分行为施加约束的。其二,《德国民法典》第1206条对共同占有进行了相应的规定,认为质押关系中的当事人可以运用共同占有质物的方式以替代交付。(43)参见台湾大学法律学院、台大法学基金编译:《德国民法典》(第二版),北京大学出版社2016年版,第957页。较为形象的表述是,数人共管一粮库,而该粮库配有不同的锁,且钥匙分别被数人保管。其结果是任何一人均无法单独开库取粮。(44)参见谢在全:《民法物权论》(下),中国政法大学出版社2011年版,第1157页。这样的做法不仅节省了交易的费用,而且具有防止出质人或质权人单方处分质押标的物的功效。(45)参见〔德〕鲍尔·施蒂尔纳:《德国物权法》(下),申卫星、王洪亮译,法律出版社2006年版,第542、543页。尽管共同占有未被明确地纳入我国《民法典》物权编之中,但有学者认为该种方式并未被我国《民法典》所排除,仍可以通过扩大解释的方法,将共同占有作为交付的替代方式。(46)参见梁远高:《动态质押的解释路径与法律效果》,载《河南财经政法大学学报》2020年第3期。其三,《民法典担保制度司法解释》第55条为以共同占有质物所设立的动态质押提供了正当性的来源。究其原因在于监管人与出质人共同占有质物只是动态质押的形式而已,共同占有质物并非绝对地意味着监管人无法控制质物。因此,即便是在共同占有模式之下,法院仍需就监管人是否控制质物作实质性判断。假设监管人不能对质物予以实际控制,则动态质押未设立;反之,则相反。准此而言,当共同占有模式的动态质押满足实际控制要件时,该类型的动态质押应当认定为已设立。这其实也能从侧面体现“实际控制”这一概念的弹性,可以将共同占有的模式包含在内。(47)参见前引〔3〕,常鹏翱文。

(二)衡量因素的归纳

1.主体因素

第55条明确将动态质押的设立与监管人受何方委托相牵连,即在认定动态质押设立时,法院需要查明监管人是受何者委托的。其中,当监管人是由出质人所委托时,动态质押是被认定为未设立。按照该条的文义,动态质押的设立需要满足监管人受质权人委托,以及监管人实际控制质物的双重标准。(48)参见前引〔30〕,邓达江文。可事实上,监管人受何方委托只是衡量监管人能否实际控制质物的重要因素之一。委托强调的是委托方和受托方之间的信任关系。通常,委托人只会相信其选任的受托人才能忠实地、勤勉地完成受托事项。考虑到监管人的履行关系到质权人利益的实现,这种心理作用可能会进一步加强。这也难怪,为实现动态质押的目标,监管人须取得质权人的信任。相反,若监管人是出质人所委托时,质权人可能对监管人充满不信任,唯恐监管人不遵守合同约定,或与出质人串通对质物造成损害。从该种意义上讲,受出质人委托的监管人的确可能不利于质权人利益的保护。例如,出质人可能滥用其选任权,挑选业务能力差或具有利益关系的第三方主体充当监管人,以致质物难以被监管人实际控制。准此而言,受出质人委托的监管人能够满足实际控制要件的可能性较小,而受质权人委托的监管人则更可能实际控制质物。但需要强调的是,这并不意味着,凡受质权人委托的监管人都能实现对质物的实际控制。这只是说明监管人的主体因素对其实际控制质物的影响。第55条也对该观点表示赞同。该条认为,监管人虽受质权人委托但无法实际控制质物的,动态质押亦不成立。这其实表露出最高人民法院的真实意图,监管人受谁委托并不重要,重要的是监管人能否实际控制质物。因此,动态质押的设立标准只有监管人实际控制质物,而监管人受何者委托仅是衡量因素而已。

2.场所因素

质物所存放的场所也是判断监管人能否达到实际控制质物的重要因素。在实践中,监管人需要为质物选择适宜的保管场所。(49)参见黄盛秦:《动态质押的法律属性界定与内部关系厘清》,载《西部法学评论》2018年第4期。当事人对场所有约定的,应从其约定。在无约定时,只要出于利于质物保管的目的,监管人可以自由选择场所。基于日常社会经验,监管人在自有仓库中更可能实现对质物的实际控制。其原因在于监管人通常对自有的场所拥有较强的支配权。这种支配权表现为,监管人能够挑选适合质物安放的位置,配备有专门人员对质物进行安检,以及就质物的日常流动实现管控。此时,出质人一般难以接触到质物,除非其按照合同约定对质物予以提取与置换。可是,如果监管人是在出质人的仓库中监管质物,监管人能实际控制质物的可能性较小。背后的原因在于,出质人虽受监管人的监督与制约,但在事实上没有丧失对质物的控制权,其仍旧具备自由处分质物的可能。尤其当出质人保有对仓库的管理权、相关工作人员听命于出质人、质物的进出由出质人决定时,这种确信会进一步增强。因此,当质物存放的场所为出质人仓库时,法官可能需要更为严格地审查监管人能否实际控制质物,是否排除了出质人的干预。当监管人和出质人产生纠纷时,法官应当要求监管机构与出质人分别说明具体人员安排、员工执勤时间、相关措施手段等基本情况,并围绕着重复监管、相互未发现异常等不合常理之处加以解释与辩论。(50)参见最高人民法院(2018)最高法民终504号民事裁定书。

3.合同内容因素

虽然《民法典担保制度司法解释》第55条将监管人实际控制质物作为动态质押设立的法定要件,但问题是当事人能否在质押合同中对实际控制的标准予以具体的约定。就该问题而言,《民法典》第427条给出了相应的答案。依据第427条第2款第5项,当事人订立的质押合同可以包括质押财产交付的方式。这其实表明当事人的约定是能够对质权的设立施以影响的。其中,动态质押作为质押的特殊模式,自然应受该条的规制。(51)值得注意的是,虽然该观点获得多数学者的赞同,但理论界尚存在不同的见解。有部分学者主张动态质押属于非典型担保。参见姚辉、李付雷:《非典型担保的裁判规则》,载《社会科学》2019年第8期。因此,动态质押合同的约定是可以作为判定监管人是否构成实际控制的衡量因素之一。在实践中,质押合同可以具体约定监管人需在质押场地上设置保理设施及标识、监管人需就质押物的流动情况加以严格的管理,以及监管人及时出具监理报告等内容。(52)参见山东省滨州市中级人民法院(2019)鲁16民终1529号民事判决书。这些具体的约定实际上是监管人能够实际控制质物的具体表现,所以,监管人的履行情况关涉着其能否被认定为质物的实际控制人。通常,若质押合同对监管人的权限约定愈加详细,义务分配愈加明确,则当监管人按约履行时,法官更倾向于认定监管人实现了对质物的实际控制。不过,为了尽可能保障质权人的利益,质押合同可能会对出质人提取或置换质物施加严格的条件。监管人严格履行该约定的后果是质物难以流动。此时,虽然当事人的意思自治应当得到尊重,但该约定从根本上与动态质押的动态性相背离,故应当认为动态质押未设立,而成立静态质押。相反,若质押合同约定不明确,法官则不能借助合同内容的因素,而是需依据客观事实做出判断。可见,尽管当事人的约定能够使实际控制要件具象化,便于法官考量与判断,但实际控制的认定并非完全取决于合同的约定,而仍需诉诸合同的履行与客观事实。

综上,实际控制的认定需要结合具体的事实,不能一概而论。不过,从客观第三人视角出发,监管人的主体、存放质物的场所以及监管合同内容等因素的综合考量能够为法官的具体判断起到一定指引作用。

四、违反实际控制要件的法律后果

依据《民法典担保制度司法解释》第55条,监管人未能实际控制质物的法律后果是动态质押不设立。可是,这种法律后果的安排未考虑到社会生活的复杂性,在具体适用时可能会不利于保护债权人的利益,违背动态质押的规范目的。鉴于此,笔者将分别在动态质押的不同情形中对违反实际控制要件的法律后果予以深入分析。

(一)质物的取得与实际控制相重合的情形

在探究违反后果之前,明确实际控制的认定时点实属必要。这是由于监管人的实际控制决定着动态质押何时成立。但需要明确的是,上述实际控制的具体化主要是探讨监管人是如何实现对质物的实际控制的,而这里关注的是监管人何时实际控制质物。二者虽具有一定关联性,但侧重点并不一致。在监管人自营库模式中,监管人通常在接受质物的移转后就构成对质物的实际控制。这是因为监管人能够凭借场所、人员等因素免于遭受出质人的干预,从而不会发生其仅取得质物但无法控制质物的情形。然而,在出质人自营库或者第四方直营库模式下,监管人就可能仅具有占有质物的外观,而在事实上因出质人的原因而无法支配质物。此时,实际控制要件不会伴随着监管人被派遣到出质人仓库而得到满足。动态质押也只会在监管人采取相应措施排除出质人的干预后才开始生效。由此可知,监管人一般在取得质物的同时就能达到实际控制质物的要求。不过,在某些特殊情形下,实际控制的产生是与监管人何时取得质物无关的,而是需要结合具体案情加以认定。质言之,监管人占有的外观和监管人的实际控制原则上是不分离的,但二者有时也会出现相分离的情形。这就产生了一段特殊的过渡期间。

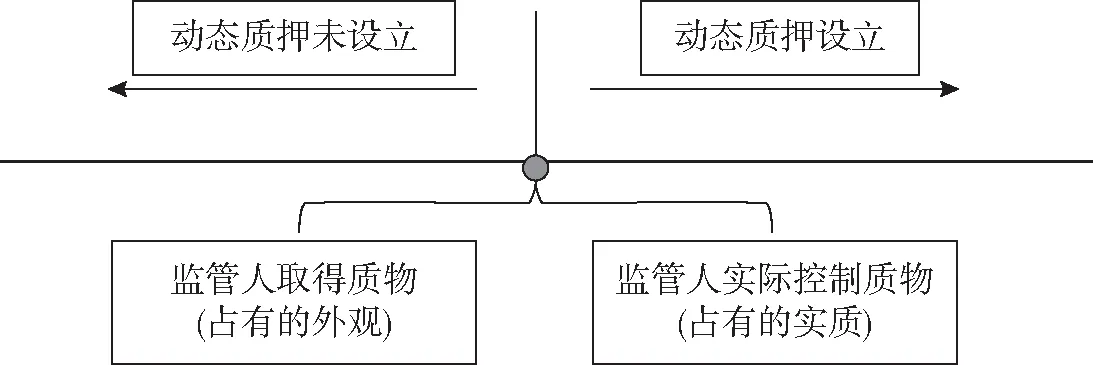

在澄清实际控制的认定时点后,《民法典担保制度司法解释》第55条的不完善之处就随之浮出水面了。第55条的合理性只限于监管人在取得质物转移时就能实际控制质物的情形(见图1)。于该情形之中,在监管人未取得质物前,动态质押不设立。这也表明在该期间内,倘若当事人之间产生了纠纷,债权人只能主张合同责任,而不享有质权。(53)参见程啸:《担保物权研究》,中国人民大学出版社2017年版,第496页。

图1 监管人取得质物与实际控制质物重合的情形

(二)质物的取得与实际控制相分离的情形

然而,当出现占有外观与实际控制相分离的情形时,上述法律后果的设计可能就有待商榷。在此种模式下,监管人往往可能先具有占有质物的外观,嗣后才通过相关措施取得质物的实际控制。二者之间存在一定的时间差,进而形成一个特有的时间区间。该时间区间可能会因具体情况的不同而长短不一。如果按照第55条的理解,在该时间段内,由于监管人未能实际控制质物,所以动态质押未设立,债权人也自然不享有质权。这种做法尽管在逻辑层面上是正确的,但其产生的结论明显具有不妥当之处。首先,该情形不同于出质人未转移质物或者监管人未被派遣到出质人仓库的情形。于后者而言,因为监管人根本无法取得质物的转移,故质权人能够明确地意识到,其在此时不拥有动态质权。相反,于占有外观与实际控制相分离的情形下,监管人占有质物的外观其实已经形成了。基于这种外观,债权人的内心可能已经生成了动态质押已设立的确信。试想,此时动态质押不成立,债权人只享有债权,这能符合质权人的预期吗?其所造成的危害就是,质权人遭受利益损失,进而丧失对动态质押制度的信赖。其次,鉴于实际控制通常难以判断,出质人完全可能采用不正当的手段使监管人误以为其构成对质物的实际控制。此时,无论债权人抑或监管人皆会因认为动态质押已经设立,而不采取相应补救措施。待该虚假质权即将到期之时,出质人反而主动向法院起诉,主张动态质押未设立,以此损害债权人的优先受偿权。可见,就违反后果而言,第55条容易诱发道德风险,为出质人逃避担保责任、损害债权人利益提供可能。最后,于该情形中,依据第55条得出的结论将与动态质押的目的相冲突。动态质押的目的是在允许质物流动的基础上注重对债权人利益的保护。在债权人有合理的理由相信动态质押已经设立时,倘若法律直接依据客观事实否认动态质押的设立,不承认债权人的优先受偿权,就会明显对债权人造成不利益。

事实上,上述问题的核心在于法律逻辑与价值判断的冲突。根据法律逻辑推理,动态质押的确因监管人无法实际控制质物而未设立;而基于价值因素的考量,动态质押未设立这一法律后果实属不利于保护债权人的利益,并有违背动态质押的规范目的之嫌。因此,解决问题的关键在于寻找到一个合适、恰当的法律后果,其既能最为符合第55条对实际控制的理解,又能起到保护债权人利益的作用。考虑到该情形与浮动抵押的类似性,参照适用浮动抵押规则就可以使该问题迎刃而解。其合理性在于三个方面。一是在事实层面上,于该情形中,由于担保物的流转与处分仍处于出质人的控制之中,所以出质人实际上就是在其管控领域内对担保物予以处分。这其实就和浮动抵押中的抵押人非常类似。此外,无论在动态质押还是在浮动抵押中,担保权人的真实意愿是允许担保人流转担保物。无非在动态质押中,出质人需要受到最低价值控制线的制约而已。二者意思表示的共同性为动态质押向浮动抵押的转化提供了合理的进路。二是在规范层面上,动态质押与浮动抵押存在补足关系。诚然,学界普遍认为浮动抵押和动态质押是不同的担保工具,隶属于不同的担保模式之中,在法律构造和法律效力等方面存在较大差异,不能混为一谈。(54)参见常鹏翱:《论存货质押设立的法理》,载《中外法学》2019年第6期;刘平:《〈民法典〉背景下动态质押权利竞合论》,载《烟台大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期。可难以否认的是,动态质押是在允许担保物流转的基础上补足了浮动抵押对抵押权人保护不周的弊端。从这个意义上,浮动抵押可以被视为动态质押的上位概念。三是在法律后果层面,参照适用浮动抵押规则能够尽可能地保护债权人的利益。在上述过渡区间内,债权人虽不能获得动态质权,但可以就该动产取得浮动抵押权。即便该权利未经登记不能对抗之后登记的抵押权人以及正常经营活动中的买受人,但债权人至少可以保有对该动产的优先受偿权,而不沦为普通的债权人。准此而言,在动态质押设立过程中,监管人未取得质物的,则动态质押未设立,债权人不具有优先受偿权;监管人虽取得质物,但无法实际控制质物的,动态质押未设立,但可以转化为浮动抵押,进而债权人享有浮动抵押权;监管人实际控制质物的,动态质押设立(见图2)。

图2 监管人取得质物与实际控制质物分离的情形

五、实际控制要件的证明责任

尽管《民法典担保制度司法解释》第55条肯定了“当事人”须就实际控制要件加以证明,但其表述过于模糊,仍留有进一步解释的空间。在司法实践中,即便法院依据传统“谁主张,谁举证”的举证规则能够发挥对第55条的释明作用,可这种证明责任的分配实际上对当事人采用了同一的证明标准,忽视了不同当事人之间的差异,不利于当事人利益的实现。通常而言,动态质押中的当事人主要包括质权人、出质人以及监管人。三者分别作为不同的利益主体,在享有各自权利的同时担负着不同的义务。这种实体状态反映在程序法上就是三者对实际控制要件承担着不同的举证责任。

基于质权人的视角,质权人出于实现债权的目的,往往是主张动态质押成立的一方。因此,质权人一般肩负着证明监管人实际控制质物的举证责任。(55)参见内蒙古自治区包头市中级人民法院(2021)内02民终716号;广西壮族自治区桂林市象山区人民法院(2016)桂0304民初1688号民事判决书;黑龙江省高级人民法院(2016)黑民终32号民事判决书;江西省高级人民法院(2017)赣民终521号民事判决书;新疆维吾尔自治区高级人民法院(2016)新民终7号民事判决书。有学者进一步强调了质权人需证明质物被监管人实际控制,并达到一定控制标准。(56)参见前引〔3〕,冉克平、侯曼曼文。然而,在动态质押中,质权人只是质物的间接占有人,其无法深入了解监管人能否实际控制质物的状况。此时,质权人为达到证明目的需要监管人的配合,请求监管人提供相应的证明。但在实践中,监管人可能会因各种原因(例如,监管人和出质人串通等)不配合质权人的调查取证,以致质权人难以证明监管人获得质物的控制权。可见,倘若法律要求债权人直接证明监管人实际控制质物,这其实给债权人分配了较重的举证责任。其容易造成的后果是债权人难以达到证明标准,从而无法证明动态质押已经设立。这显然违背动态质押设立的初衷。是故,合适的做法是质权人仅须承担初步的举证责任,提供基本的证据,(57)参见陈甦主编:《民法总则评注》(上),法律出版社2017年版,第586页。证明监管人取得了质物的转移即可。该做法通过实际控制要件的具体化,降低了质权人的证明责任,同时,亦不会对出质人的利益造成损害。

至于出质人,其诉求在民事纠纷中更多表现为主张动态质押未设立。于该情形中,出质人需要就监管人未实际控制质物承担举证责任。出质人可以直接诉请法院否认动态质押的设立,(58)参见辽宁省大连市中级人民法院(2014)大民三初字第152号民事判决书; 重庆市第一中级人民法院(2014)渝一中法民初字第01304号民事判决书。也完全可以在质权人举证后,提出反证来主张质物虽已交付,但监管人未实际控制质物。由于出质人作为质物的使用人,日常需要接触质物,所以其对质物能否受到监管人实际控制具备清晰的认识。特别是在出质人共同占有质物或出质人提供监管场所时,出质人甚至可能比监管人更加知悉质物的受控状态,从而处于一种信息优势的地位。可是,这就容易导致出质人凭借该信息优势决定着动态质押设立与否。在动态质押的设立有利于出质人时,出质人隐瞒监管人未控制质物的事实,使得质权人误以为动态质押已经设立;而在动态质押的设立不利于出质人时,出质人则主动披露相关事实,以致动态质押自始未设立。因此,为了避免出质人逃避义务、维护质权人的利益,法院应当要求出质人承担较高的证明标准,并予以严格审查。

与二者相较,监管人的举证责任较为特殊。一方面,监管人由于并非动态质权的利益主体,通常不需要主动证明动态质押的设立,只须为质权人提供辅助证明即可。另一方面,监管人因其为质物的直接占有人,也可能为主张相关权利而需要独立地证明动态质押已设立。例如,当质物的占有遭到侵害时,监管人为主张占有恢复请求权,需对动态质押的设立予以证明。(59)参见湖南省高级人民法院(2020)湘13民终510号民事判决书。此时,监管人的证明责任可能会因侵害人的不同而有所差异。如果侵害人是质押关系外的第三人,法院不应要求监管人承担较高的证明标准,只须证明其已取得质物的转移即可。其原因在于监管人此时的证明并非关涉着动态质押的内部关系,而只是出于处理外部事务的需要。另外,鉴于监管人的该类行为既能保护质权人的质权,又能维护出质人的所有权,所以降低监管人证明责任能够对监管人产生一定的激励作用,从而带来巨大的社会效益。不过,一旦侵害人是质押关系内部当事人,这就关系到动态质押是否设立的根本问题。此刻,考虑到监管人是质物的直接占有人,其对质物是否被实际控制最为清楚,所以法院应适当地提高监管人的证明标准,并加以审慎判断。这表明监管人不能仅证明其取得质物的转移,还须就完全排除出质人干涉进行举证,否则其不得主张相应的权利。

六、结 论

创造法律的不是概念,而是目的。实际控制要件的建构正是基于功能主义的考量。《民法典担保制度司法解释》第55条明确实际控制是占有的实质,防止债权人误信占有的外观,从而克服浮动抵押的弊端,加强对债权人利益的保护。尽管实际控制要件较为抽象,但法官能够通过衡量监管人的主体、存放质物的场所以及监管合同内容等因素将其具体化。在通常情况下,监管人实际控制质物是伴随着监管人取得质物而产生的。不过,在特殊情形下,二者也存在分离的可能,从而形成过渡区间。第55条没有意识到该期间的特殊性,因而一概否认动态质押的设立,使债权人不享有优先受偿权。于该情形中,鉴于动态质押与浮动抵押的相似性,法官可参照适用浮动抵押的规则,进而保护债权人的利益与合理信赖。这也会为裁判者在今后处理动态质押与浮动抵押竞合的纠纷提供一种可行的进路。而在具体适用中,实际控制要件的证明责任会因举证的主体不同而有所差异。为平衡质权人和出质人的利益,质权人仅须证明监管人取得了质物的转移即可,而出质人则须对监管人未实际控制质物予以证明。