责任伦理:信息化时代道德教育的后人类归途*

□苏娜

一、问题提出

全人类迎来了信息化时代,世界各国之间的交往越来越紧密、越来越互相依存,加剧了以人才和科技为中心的竞争,也引发了全球范围内的资源和生态危机。从个体层面看,现代社会发展无形又深刻地影响着人们的存在和生活方式,科技进步使得以往费时费力的事情很快就能轻松解决,人们似乎没有时间和耐心亲力亲为,交往更多依赖于虚拟空间,更醉心于浏览各种碎片化信息。人们被各类电子设备绑架,早已进入了不出门就可以消费的时代,以前是不带钥匙不带钱包便会感觉焦虑,现在是不带手机便感觉与世隔绝,但面对面的情感交流愈加稀缺,可以说在某种程度上呈现出无暇思考与反思、甚至丧失反思能力的“娱乐至死”的虚无主义状态,而对真实感的渴求也达到了前所未有的程度。

上述现象可以被看作是人类理性局限性的一种体现,信息时代背后的这种局限性问题引发了一些哲学家(Snaza,2015;Haraway,1991)的反思。他们认为,随着科技的进步与发展,尤其是伴随着医学、生物科技、基因控制技术等的发展,人类表面上似乎变得无所不能,人类理智可以支配的时空范围比以前大大扩展,甚至成为“超人”般的存在,可以说是迎来了“后人类时代”(Hayles,1999,pp.2-3;Hayles,2018,p.55)。但人类也逐渐发现了理性的局限性与人性的不确定性,开始质疑“人类是世界主宰”以及人类“理性绝对性”的种种观点,这意味着人类不可避免地要面对理性局限性和人性幽暗面。他们主张要重新思考人类与自然界的关系,自然界与人类有同等的主体价值,自然界正承受前所未有的压力(大卫·爱登堡,2021,pp.1-2)。与此同时,“人们向自然界的索取,也越来越无止境。环境的问题,已经从资源的破坏、水和空气的污染,发展到整个人类生存环境的危机”(罗国杰,2000)。

伴随后人类时代的到来,各界开始逐渐反思科技发展的伦理后果,理性局限性日渐暴露,以往强调以人类为中心、贬低自然界和其他物种的占据主流思想的“人本主义”①不同学者对其翻译不同,有的译为“人本主义”,也有的译为“人文主义”。有学者为了突出其人类中心和人类本位的思想,主张将其译为“人本主义”(陈玉珍,方永泉,2021)。(humanism)开始受到各种质疑和挑战。这种“未完成的现代性”危机是人类社会无法回避也不能逃避的,不仅是在科技领域,道德领域也是如此。因此,道德教育需要回应后人类时代的要求和教育意蕴,并为顺应这种趋势寻找合适和恰当的伦理方法,尝试搭建相应的教育内容并为之证明。

二、道德教育的后人类意蕴

信息化使人类生存方式发生了天翻地覆的变化,不论愿意还是不愿意,我们都迎来了充满诸多不确定性的“后人类”时代(於兴中,2018;夏剑,2022),这也对人类社会提出了新的伦理要求和责任维度。

后人类和后人类主义发端于上个世纪末,主要见于不同流派哲学家的相关论述中,他们对后人类及后人类主义的观点主要体现在对科技进步的反思,对理性至上、人性不变、贬低自然的质疑和批判。它首次出现于哲学家哈桑的著作《作为表演者的普罗米修斯:走向后人文主义文化》(Hassan,1977)中的一些论述(Herbrechter,2018,p.729),具体内容为:“目前为止,后人类主义的出现,其形象有诸多不同,有似意不明的新词者,亦有似流行的宣传语者,还有仅作为反复出现的人类自厌(self-hate)之意向者。然而,后人类主义或许亦暗示了我们文化中的一股潜能,它目前是一种趋势,但正努力要成为一股潮流……我们有必要了解,五百年来的人本主义可能已经走到了尽头,而人本主义正在想要改造自身成为某样东西,我们只能无望地称其为后人类主义。”(陈玉珍,方永泉,2021)

随后,哲学家哈拉维(Haraway)在1985年发表了著名的《赛博格宣言》(Cyborg Manifesto)。这一宣言被视为使后人类主义思潮在当代西方学术思想蔚然成风的导向之作(孙绍宜,2011),此后越来越多的学者加入到后人类主义的讨论中。比如,海尔斯的《我们如何成为后人类:控制论、文学和信息中的人类身体》《后人类时代——虚拟身体的多重想象和建构》(How we became the posthuman:virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics)(Hayles,1999),重新解读了科技发展与人类身体之间的新型关系,将科技作为哲学研究的对象和范畴,提出了人类何以成为后人类的重要问题。

(一)对理性与自然的讨论

我们熟悉的亚当·斯密、弗洛伊德(S.Freud)等在作品中也有对后人类和后人类主义的相关论述。亚当·斯密提出了在当时看来非常另类的观点,他认为人类社会是人类自然属性和倾向的衍生物,可以说是把理性贬低到了自然的地位之下(亚当·斯密,2008)。康德则提出为“理性立法”(田冠浩,2015),他认为人们虽然身处五光十色的经验世界,但可以通过纯粹理性超越现象世界的无序多变。黑格尔则认为人们凭借运用“概念”,赋予了经验质料以新的秩序,创造了文明社会,使自然世界隶属于精神世界(田冠浩,2015)。

精神分析学派的弗洛伊德主张人类活动中至少有部分是受到无意识动机的支配,这一观点直接挑战了长久以来人类是理性主体的主张。另外一位精神分析学派学者J.拉康(Lacan)将笛卡尔(Descartes)的“我思故我在”改写为“我思于我所不在之处”(I think where I am not, therefore I am where I do not think)(Badmington,2000,p.6),即“我不思故我在”,这一观点直接站在了经典人本主义观点的对立面,非常明显地对人类理性进行了猛烈的批判。但法国哲学家米歇尔·福柯“既反对后现代主义者对理性的全盘否定和彻底解构的极端做法,也不赞成对理性的盲目崇拜,始终对理性过于张扬与无限膨胀保持高度警惕,以免人类堕入理性的对立面——非理性的泥潭而不能自拔”(胡颖峰,2014)。

结构主义者及后结构主义者在中世纪的反人本主义(anti-humanist)运动中提出,“当我们接受人本主义的主张时,会以为我们身为人,生来就应该以某种方式思想、组织及行动,因而会忽视了其他形式行动及行动的可能性”(陈玉珍,方永泉,2021),未来社会开始于人(Man)的终结,人实际上是近代和现代的一种发明(invention)(Biesta,1998,p.5),人性不是亘古不变的,“人将会如同在海边以沙所画的脸一样,被轻易抹去”(Foucault,1973;Badmington,2000,p.29)。

解构主义学派则采取了一种较为柔和的观点,这一学派认为人本主义本身就包含一种后人类主义的观点,二者不是截然对立的。代表人物德里达(J.Derrida)提出,“反对结构主义所提倡的等级解构、中心主义,力求打破固有的结构和中心,消除意义的固定性”“坚决地抵制理性,并成功地解构了现代性以及统治西方哲学上千年的逻各斯中心论”(李墨一,2019)。他认为后人类主义要与人本主义截然地分裂是有些困难的,如果只是站定反人本主义的立场其实并不够,还需要针对其不断地重新思索,因为所有的体系(包含人本主义在内)总是自我矛盾的,它们永远都是从内部开始解构它们自身的(deconstructing themselves from within)。人本主义永远都作为一种后人类主义在改写自身(陈玉珍,方永泉,2021)。这种改写运动一直在发生,所以人本主义其实并不能逃脱其自身所蕴含的之后(post)的可能(Badmington,2000,p.9)。

当代女性主义(feminism)和后殖民主义(postcolonialism)也有关于后人类主义的观点表述,并凸显了他者(other)和差异(difference)的重要性,以更包容和更多元的角度来审视“人”,表述出了一种在人本主义之外的新型思维的可能性(Braidotti,R.,2016)。后结构主义或后现代中的反人本主义要进行的是“人类去中心化”(decentering the human)的工作,而后人类主义进一步做的是“去人类中心化”(de-anthropocentricizing)工作(廖咸浩,2010),因为超出所料的新科技使得超人类或去人类的出现不再遥不可及。

至此我们发现,后人类主义首先是源于文艺复兴和启蒙运动对于人类理性价值的一种自负式推崇,但这种推崇后来逐渐演化成贬低其他物种价值和地位的“人类中心论”。比如,非常典型的例子是笛卡尔主张理性是“唯一使我们成为人且与其他禽兽不同的事物”,即“我思,故我在”。可见,人本主义代表了某种程度的世俗主义(secularism)甚至无神论(atheism)的出现(Soper,1986),是理性主义者的信仰,它构成了现代性中最重要的思想根基(陈玉珍,方永泉,2021)。

(二)对科技和未来世界的反思

赫布里奇特(Herbrechter)进一步区分了两种后人类主义理论倾向:一种是流行或从众的后人类主义(popular posthumanism),另一种是批判的后人类主义(critical posthumanism)。这两种理论都来自于对科技变迁的反思,但流行或从众的后人类主义与科技有着紧密的正向连接,对科技发展持比较乐观的态度,主张人类已经变成超人类,后人类观点下的世界也超越了原来的现代人本主义世界的图像;批判后人类主义则与之相反,希望能够摆脱科技对人类的控制。

后人类之所以成为一种哲学流派,也源于对科技发展的反思。从科技的角度看,哲学家对后人类的态度比较乐观,认为后人类往往是与高科技密不可分的“超人类”。虽然也有对科技发展的恐惧,但哲学家往往认为后人类是具有愉悦前景的阵营。后人类可以唤起人们重新思考人类存在的意义为何,而这种观念上的冲击和伴随的概念转折,可以“达成新型的文化配置(cultural configurations),让人们不得不质疑过去认定的人性是‘一个稳定的、一贯的自我’(a stable,coherent self) ”(Hayles,1999,p.285)。

后人类主义学说的兴起,和反人本主义哲学思考的提出以及当代各类科技的突破性发展有着密切的关系,除此之外还包括“当代政治发展,反恐战争(war on terror),全球安全议题等”(Braidotti,2016,p.13)。可见,后人类主义与全球化背景下当代社会的经济、文化甚至政治发展紧密相关,它放眼于当代社会发展实际,勇敢提出了信息化时代对人类未来社会前景的预期,也对现代人文主义视为理所当然的人类中心假设提出了质疑和批评,具有明显的他者立场,希望人们能够对周遭“他者”(不只是科技,也包括弱势和少数族群,以及动物、自然和生态等)加强理解和关注。“后人类的观点让我们体会到‘人性’并非固定不变的,它其实是动物性、生物性甚至是物质性的一种,人和其他的物种(生物和非生物)形成并分享了一个共同生活圈”(陈玉珍,方永泉,2021)。换言之,即便人类当下很多行为不能立竿见影,即使我们每个人终将死去,即便我们没法与未来的子子孙孙有直接联系,但我们仍要为这个世界的可持续发展肩负起自己的责任,这意味着人类社会对未来世界、科技发展、自然永续存在承担着相应的责任和开展必要伦理行动的义务。

三、责任伦理是后人类时代的伦理方法

后人类时代迎来了伦理学的后现代转向,信息时代下的责任缺位与后现代伦理以责任为中心之间形成了明显反差,理性不再占据绝对权威,责任被赋予绝对律令地位,而责任伦理成为指导第一层次规范伦理的伦理方法。

(一)后人类时代伦理学以“责任”为核心

后人类时代,在信息技术的面纱下,由于不再依赖于实体交往,人们的行为模式转向为“近中远”的远距离行为模式,很大程度上造成了责任的淡漠甚至缺位。与此同时,“伦理学开始从现代伦理学到后现代伦理学转向,‘责任’成为核心概念”(张成岗,2011)并具有了先验性,被赋予绝对律令的地位。

1.后人类时代“责任”缺位

现代科学技术的发展不仅影响了各国的发展模式,也重新刻画了人类发展的未来蓝图,并逐渐改写人类生活方式及其行为模式。在后人类时代背景下,人们之间的交往越发依靠各种信息技术,传统社会下依赖于实体交往的视觉法则受到挑战。技术发展虽然带来了前所未有的便捷,但恰恰是便捷在消解传统伦理学视觉法则的同时也毫不留情地消解着人与人之间的责任感。

传统社会因时空限制,人与人之间、社群与社群之间的关系相对简单清晰,人们之间的交往基本上是一种近距离的交往模式,所处的组织与群体是一种熟人社会,善恶是非都有周遭的熟人监督;现代社会科技发展翻天覆地,伦理学范畴内人与人之间的交往不再是以往的近距离模式,也早已超越了时空逐渐形成了一种“近中远”的新行为模式,尤其是进入信息时代以后,人们之间的交往逐渐虚拟化,不再依赖以往需要实体交往的视觉法则。

随着后人类社会的来临,传统伦理学虽然未完全失效,但早已不再完全适用。以人类为中心的传统伦理学由于忽略自然的价值和地位,因此也“没有顾及遥远的人类与世界未来,甚至没有顾及人类作为一个种类的整体存在”(李文潮,2003)。而在呼唤人类需对未来发展、科技发展、自然界及其他物种负有责任的新背景下,在人类行为模式已经切换为一种远距离模式的情境下,如果再继续沿用原有的伦理行为准则,会造成依赖视觉法则的“亲近道德”(a morality of proximity)的局面,在“一个所有的重要行为都是远距离行为的社会中,这种道德是如此令人痛苦地不恰当”(转引自:张成岗,2011)。

2.从理性的权威性到责任的绝对律令

现代人本主义(人文主义)是理性主义者的信仰,它构成了现代性中最重要的思想根基。在这种伦理学框架中,理性占据绝对的权威地位。正如前文提到的为理性立法的思想,理性在指导人们从认知道德规律到开展相应的伦理行动的过程中的重要性是显而易见的,尤其是在促进人类维护道德法则、促进道德行为普遍化的过程中占据着绝对的权威地位。

而进入后人类时代后,高风险社会成为无法回避的时代特征。“尽管风险只是一种可能性但是危险的一次证实将意味着无可挽回的自我毁灭”(贝克,2004,p.60),这种高风险性不仅意味着比以往任何时候都处于风险之中,更表明人类当下行为极有可能对其他人群和未来世界产生深刻影响,并且这种影响不再受时空限制,远远超出了人类想象和道德控制的范围。

既然行为后果可能远超出人类想象,即便当下我们再完美再理智也难以对无法预料的行为后果进行描述和刻画,而在无法预料无法描述的高风险情境下,在人们的生活中渐渐充斥了不安全感和不确定性,这也使得基于理性的现代伦理学越来越难以发挥效用,在效能感显著降低的背后,后现代伦理学应运而生,人类理性的权威地位开始跌下神坛。“在后现代伦理学中,责任具有先验性,‘责任在约定之前已经开始,责任是所有约定的先验标准,而不是一种被约定来衡量的后验标准’。”(张成岗,2011)由此,责任被赋予绝对律令的地位。

(二)责任伦理是信息化时代的伦理方法

以“伦理”“道德”为特征的生活方式正处于空前压力之下,尤其是在面临多元化价值冲突的信息时代,人工智能、基因技术等先进技术的发展促使人类社会不断超越自身,但也由此引发了诸多伦理问题。人类社会面临的挑战是承担责任,拯救和加强在生活的各个领域履行道义责任,在面对这一挑战时所遵循的伦理方法是责任伦理(Etienne de Villie,2020)。

一般意义上的宗教伦理和世俗伦理属于第一层次的传统伦理学,在现实中受到多重挑战而且彼此不相容。为了从容面向生活世界并更好地指导实践,在世俗伦理和宗教伦理之外提出了第二层次取向的责任伦理学,用以指导第一层次的伦理学取向。“‘责任伦理’这个名称对于第二级规范性方法来说是合适的。第一个原因是,将‘责任伦理’的命名与第二层次的规范性伦理方法联系起来,承认了一个主题,这个主题已经是‘责任伦理’一词最初使用的一部分”(Etienne de Villie,2020)。责任伦理用来指代第二层次的规范伦理方法(Etienne de Villie,2020)①《重温马克斯·韦伯的责任伦理》(2018)一书提出了一个将韦伯的责任伦理解释为二级规范伦理的案例方法(De Villiers,2018:138-155)。。从这个意义讲,责任伦理具有伦理学的方法论意蕴。这一责任不仅包括道德责任,而且包括根据适用于这些不同社会秩序的职能规范指导政治、经济、科学和技术活动的责任。然而,它也包括根据适用的道德规范指导生活中各个领域活动的道德责任。

“一个有伦理取向的行为,可以受两种准则中的一个支配……两种行动的考虑基点,一个在于‘信念’,一个在于‘责任’。”(韦伯,1988,p.5)“信念伦理主张,一个行为的伦理价值在于行动者的心情、意向、信念的价值……责任伦理要求行动者义无旁顾地对后果承担责任,并以后果的善补偿或抵消为达成此后果所使用手段的不善或可能产生的副作用。”(苏国勋,1988,p.75)

责任伦理不会谈论那些无法实现的对共同体有害的目标(Hans Jonas,1984,pp.235-236;苏娜,2018)。责任伦理赞同信念伦理主张的行为动机须是善的观点,正如“真正的道德性取决于道德志向……是为了行善而行善,而不是为了别的目的”(张荣,2015,pp.268-271)。责任伦理关注对未来社会和自然界的责任。约纳斯等人“把人类的责任范围拓展到整个有机自然界,并且增添了一个未来的视野,而韦伯还停留在传统伦理学的基础上,他的责任是对当下和属人世界的责任”(张荣,2015)。

责任伦理强调的是一种“预防性的责任”,或称“前瞻性责任”(苏娜,2019,p.72)。责任伦理具有鲜明的他者立场。在后现代伦理学语境下,底线责任要转变为更注重“为他人而在”的超义务责任。虽然责任伦理最早是西方舶来品,但在本土化过程中发现,从本质上来讲儒家伦理是责任伦理(吴先伍,2018)②在开展关于“儒家伦理是不是责任伦理”的主题访谈时,笔者访谈了两岸四地相关研究领域的10位专家,他们一致认为儒家伦理是责任伦理。,这就为研究讨论在中国实施责任伦理并培养责任伦理奠定了基础和前提。

综上所述,信息时代道德和伦理面临前所未有的压力和冲突,这恰是未完成的现代性危机在道德领域的显现,是后现代伦理的内在要求。人类社会需承担起责任,其遵循的伦理方法是责任伦理。责任伦理是对以人类为中心的传统规范伦理学的挑战和补充,也是哲学、伦理学将现代科学技术纳入研究范畴的体现和反映,它重视行为的动机与结果统一,伦理关怀的视阈扩展到整个自然界和未来世界以及整个地球,以指导第一层次的规范伦理。

四、责任伦理教育是道德教育的后人类归途

进入后人类社会,中国教育伦理势必也要完成在当代社会的再建构,而“唯有将教育伦理视为一种以超越诉诸权威与权力话语之伦理建构方式为旨归的对话伦理以及关涉‘责任命令’的责任伦理”(胡军良,2018)才能完成具有时代烙印的当代转型。

在以往对责任伦理界定的基础上,本研究对责任伦理进行了新的界定:“责任”伦理是以“责任”为核心范畴的一种理论体系(苏娜,2013),它是对以往信念伦理的超越和补充,弥补了以往只对良善的行为意图负责却对行为结果不闻不问或将行为结果造成的责任推卸给他者的信念伦理,要求行为主体必须审慎选择并对选择负责任;责任伦理超越了以往以人类为中心、立足当下,却忽视了人类千秋万代以及自然界的可持续发展的规范伦理学,它“放眼历史,立足当下,面向未来,同时指向人类社会和自然界,要求作为责任伦理主体的人类须对人类社会、自然界的过去及可持续发展负责”(苏娜,2018;苏娜,2019,p.87)。责任伦理教育是按照教育发展和责任伦理的内在要求,培养学生能够独立自主负责的一系列有计划、有组织、有目的的教育活动,旨在根据学生身心发展实际水平培养学生敢于、乐于、勇于为行为结果负责任(苏娜,2013;苏娜,2018)。

(一)责任伦理教育矫正忽视后果与实践的传统伦理教育范式

经过新中国成立后半个多世纪的发展,我国中小学生道德教育在内容与方法等方面已形成基本的教育规范与模式,但这种教育往往是以信念伦理为特征的,基于行为后果的责任伦理思想尚乏探索(苏娜,2013)。而以信念伦理为特征的教育结果,使得学生不同维度的责任意识与责任能力都不同程度地存在这样那样的问题(梁秋月,2010)。以往培养青少年责任品质的教育活动往往偏重于培养青少年的责任动机和责任情感,但相对忽视了对责任意志和责任行为的培养(苏娜,2018),以至于重复出现老生常谈的“知行不一”问题,归根结底这与以往的教育活动以信念伦理为主导而忽视强调信念与结果统一的责任伦理有关。

我们可以举一些经常发生在日常生活中却又被认为是合情合理甚至是正确事情的例子:在家庭生活中,有很多父母比较在意孩子的学习成绩,却很少注重孩子能否在成长过程中获得生活的意义,感受生活在这个世上的美好,是否愿意为他人和社会服务,这实际上是以爱之名剥夺了孩子践行家庭责任、社会责任的机会,也为以后孩子走向社会埋下了隐患;不论是在家庭教育、学校教育还是社会教育中,青少年不论是对自己、对他人,还是对社会、对自然的责任,说的都是头头是道、明明白白、情真意切,但是在实际行动中尤其是在无人监督时,往往会出现不行动、缺乏行动的可持续性,基本呈现出一种“自我利益”倾向(苏娜,2018),而责任伦理教育则是兼顾行为动机和行为后果,并矫正忽视后果与实践的传统伦理教育范式。

(二)责任伦理教育运用“帕累托最优”适应道德教育的后人类发展趋势

“帕累托最优”(Pareto Optimality or Pareto Efficiency)指做管理决策时在不使一部分人利益受损的情况下能够使另外一部分人获得更多利益,抑或是能够让所有人变得更好,这是资源分配的理想状态。借用此概念到本文,是想证明通过责任伦理教育使学生的行为既要出于责任又要符合责任,即通过实施责任伦理教育既要培养学生的责任动机又要使其行为表现合乎责任(苏娜,2018)。再回到帕累托最优的内涵,本文认为通过责任伦理教育首先不会使原来责任水平较高的群体变得不好,甚至可以使得他们的责任水平更高,还可让原来责任水平不甚理想的群体变得更好。简而言之,责任伦理教育会使责任水平较低的人群变得比之前有责任,使原本责任水平较高的人至少维持原有水平,或者变得更好。

换言之,如果原来有的行为只出于责任但不符合责任行为,或者是只符合责任行为但不是出于责任的行为,通过责任伦理教育可以达到出于责任和符合责任相统一;即使有的行为既不是出于责任也不符合责任行为,那么就对这部分群体通过责任伦理教育进行责任培育,至少不会比原来更差。综上所述,责任伦理教育要求行为既出于责任又符合责任,预期可以实现帕累托最优(苏娜,2019)。

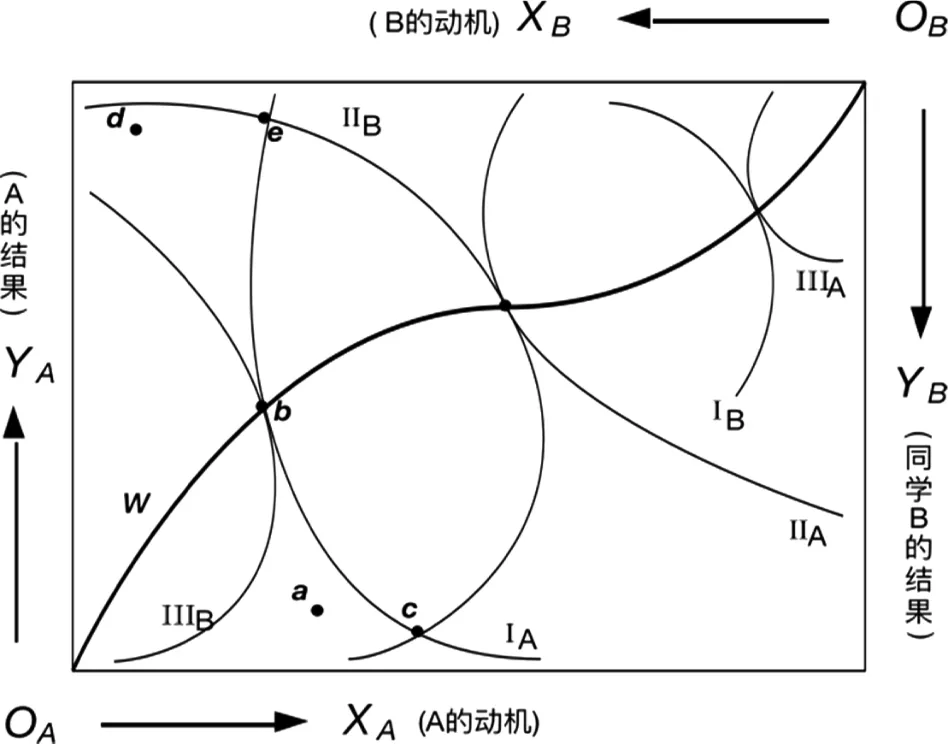

研究认为,通过责任伦理教育使学生的行为既出于责任又符合责任,即实施“责任伦理教育”既要培养学生的责任动机又要使其行为表现合乎责任(苏娜,2018),详细证明过程见图1。Ⅰa,Ⅱa,Ⅲa表示a同学的无差异曲线,位于同一条无差异曲线上的点效能相同(如Ⅰa曲线上的点表示A同学的效能相同),并且Ⅱa的效能高于Ⅰa,Ⅲa的效能高于Ⅱa。Ⅰb,Ⅱb,Ⅲb,表示B同学的无差异曲线,位于同一条无差异曲线上的点效能相同(如Ⅰb曲线上的点表示B同学的效能相同),且Ⅱb的效能高于Ⅰb,Ⅲb的效能高于Ⅱb。W曲线上的点是帕累托最优,不存在帕累托改进。

图1:责任伦理教育是责任教育改进的帕累托最优

为何在W曲线上的点才是帕累托最优?a、c、d、e就不行呢?①比如a点,学生A的行为结果很差,但信念很强(动机导向型),通过移动到b点,学生A的效能提升到Ia,学生B的效能提升到IIIb,两个同学的效能都有提升。②详见苏娜博士发表于2018年教育学报上的文章《论责任教育的伦理基础》。比如C点,A同学的行为结果很差,但动机很强,通过移动到b点,b、c都在IA上,所以A同学的效能不变。但B同学的效能由IIb提升到IIIb,存在帕累托改进。③比如d点,A同学为结果导向性(动机低但结果好)通过移动到b点,A、B同学的效能均提升。④比如e点,A同学为结果导向型,通过移动到b点,A同学效能不变,但B同学效能由IIb增加到IIIb。简而言之,不论是结果导向型,还是动机导向型,都不是帕累托最优,存在帕累托改进,W曲线(责任伦理曲线)上的点综合考虑了动机结果两方面,即责任伦理教育下信念和结果是知行合一的体现,只有在动机和结果有机统一且水平都较高的情况下,责任效能才是1,在W曲线上的点才是帕累托最优,不存在帕累托改进。在责任伦理教育下,信念和结果是知行合一的体现,动机和结果有机统一并且水平都较高(苏娜,2019,pp.15-17)。

(三)责任伦理教育通过内驱力激发与不良行为控制实现道德教育的后人类发展诉求

责任伦理主张人们的行为既要考虑动机的善性也要注重结果的善性,而责任伦理教育正是要培养青少年兼具这两个维度的责任品质。这并非与信念伦理冲突和对立,而是说首先要从深层次上激发学生的内驱力,这种内驱力或深层动机可等同于心理学上的“flow”(心流)①不同研究者对flow的翻译不同,有的译为“福流”,有的译为“心流”,也有的译为“流动”,本文译为“心流”。状态。心流简单来说是指人们在从事某些活动时的高度专注状态,且伴随着喜悦的生命流动感。我们可以借助安纳斯(Julia Annas)对米哈里齐克森·米哈里flow理论的解读②详见苏娜博士发表于2018年教育学报上的文章《论责任教育的伦理基础》。,来分析人们内驱力的不同水平和状态(苏娜,2018)。安纳斯将坐标轴横轴作为人们已有水平,纵轴是其面临的任务难度,将已有水平和任务难度进行排列组合,可以激发人们不同的内驱力水平。当二者都处于低值时,人们对任务表现出毫不在意;已有水平中等而任务难度较低时,人们会感到很无趣;已有水平较高而任务难度较低时,人们会感到轻松;当二者都处于中等时,人们会感到可控……当任务难度较高而能力中等时,人们会发现自己有种力量被唤醒了;当二者水平都比较高的时候,人们才会迎来一种忘我投入的心流状态。

责任伦理教育要求教育者必须激发学生的责任动机,要根据不同学生群体的实际情况采取不同措施刺激其内驱力,绝不能采取一刀切的做法。另外,教育者希望通过责任伦理教育控制青少年的不良行为,而不仅仅是培养良好行为习惯。以往责任教育的很多做法是让学生反复培养一些好的行为习惯,但很难解决的一个问题是无法回避情境性问题,而责任伦理是一种复杂的情境伦理,责任伦理教育是面向真实生活和社会情境的系列道德教育活动,教育者除了传递真善美,也有义务让学生了解社会上不停上演的假丑恶,持续训练学生区分真善美和假丑恶的责任判断、拒绝不良行为的责任意志,并在生活中持续和反复践行拒绝不良影响和坚持真善美的责任行为。

五、结语

后人类和后人类主义并非否定启蒙时代的人类理性,而是对科技发展尤其是进入信息时代以后面临的现代性危机的一种反思和新思路。对理性局限性的批判并非否定理性更不是放弃理性,而是要正视这些局限性和危机,以更加理性和启蒙的态度解决未完成的现代社会问题,因为“只有继续启蒙才能克服弊病……应该理性地审视我们所具有的理性并看到它的界限。我们不能像扔掉一件旧外套一样抛弃这种现代性的基本特征”(转引自:步蓬勃,韩秋红,2014;哈贝马斯,哈勒.2001,pp.22-23),不论是科学、艺术还是道德,无一幸免。后人类社会,反思科技发展和人类理性局限性成为必然和必要,责任伦理是传统伦理学接受和回应当代社会挑战的伦理方法,进行责任伦理教育是道德教育进行变革的一场革命,通过责任伦理教育可以使学生的行为既出于责任又符合责任,这不仅回应了社会持续发展和整体生态发展的需要,是责任信念和责任结果的高度统一,更是人类势必要采取的伦理思维和注定要开展的伦理行动。