“秦潼”易名“溱潼”背后的隐情

◎钱 俊

(泰州市姜堰区史志办公室,江苏泰州225500)

泰州古镇溱潼是镶嵌在(里)下河大地上的一颗璀璨明珠。溱潼在历史上有过许多名字,比如秦泓、七星村、海滨村、水云乡、存中等,但这些名字是源于当地居民的口口相传,在志书上没有记载。溱潼镇现在的名字其实源于“秦潼”。而“秦潼”与“溱潼”这两个名字在志书上都有记载,是官方予以承认的地名。《现代汉语词典》对溱潼的注释是:“镇名,在江苏。”“秦”与“溱”虽然字形相近,但读音完全不同,前一个读qin(上声),后一个多读zhen(平声),“溱”在其他地方都读zhen(平声),唯有在泰州这里作地名时读qin(上声),这究竟是因为什么呢?

从现有史料来看,“秦”字加三点水变成“溱”,应该是从明人陈应芳开始的。陈应芳(1534—1601),泰州人,明万历二年(1574)进士。先后出任金华县和龙泉县的县令、浙江提学佥事、八闽布政司参议、河南按察司副使、太仆寺少卿等职。陈应芳在地方任职时,非常重视各地的水利事业,“讲求探索水道原委与河之利害,悉其形势”,是当时有名的水利专家。陈应芳是泰州历史上一个非常了不起的人物,他是泰州日涉园(乔园)第一任主人,对泰州特别是里下河地区治水抗灾贡献很大。如今在泰州史学界或文化界,一提到陈应芳,大家均对其肃然起敬。陈应芳年高归乡后,非常热心家乡的水利事业,走遍大河小道,编撰《敬止集》四卷,镂版于万历二十四年(1596),其中卷一图论绘有《泰州水利图》,在这幅图中,他没有使用无水的“秦”,而是使用了带水的“溱”,从此开启了从“秦潼”向“溱潼”过渡的先河。

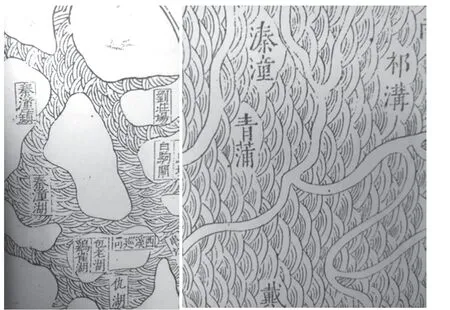

万历三十二年(1604),泰州开始编纂《万历泰州志》,陈应芳作为乡贤参与其中,是作序者之一。当时的泰州知州李存信,系江西广昌县人,亲自担任《万历泰州志》的校刊,他和纂修黄佑、编次章文斗等人非常敬重陈应芳,经协商后一致同意在志书中采纳《敬止集》的论点,同时将《泰州水利图》等附录在《四境图》之后。《四境图》是官方绘制,比《泰州水利图》更具权威,但里面标注的秦潼镇、秦潼湖里的“秦”均不带三点水。

按照常理,李存信拿到《泰州水利图》之后,应该进行审核,将两张图的标注统一起来,可是他没有这么做,而是将《泰州水利图》原封不动地搬进《万历泰州志》,这样就出现了一个镇同时有两个不同名字的现象。

应该指出,无论是陈应芳还是李存信,都是文化人,都是严谨的人,笔误的可能性几乎为零。那么如果不是笔误,真正的原因又是什么呢?

我们首先要假设一个前提,即李存信能够发现“秦”“溱”不同,但他既不能将《四境图》上无水的“秦”改为有水的“溱”,又不能将《泰州水利图》上的有水的“溱”改为无水的“秦”。因为前者违背官方规定,后者不能体现泰州水多。

《万历泰州志》上的《四境图》与《泰州水利图》

万历前的泰州,这里既有上河又有下河。在泰州人的概念里,以运盐河(今通扬运河)为界,运盐河以北称下河,运盐河以南称上河。下河经常发生水灾,州治在上河。朝廷的官员到泰州来只走陆路不走水路,不把泰州看作水乡,所以假如泰州与兴化发生同样的水灾,泰州得到的救济一定比兴化少许多,甚至没有,其中的原因就是朝廷不认为泰州是水乡,灾情不够严重。

为了解决这个问题,让朝廷承认泰州是水乡,与兴化、盐城、高邮、宝应一起享受水乡待遇,李存信想出一个办法,即利用陈应芳的影响和发挥《泰州水利图》的作用。他希望朝廷官员一看到《万历泰州志》中陈应芳绘制的《泰州水利图》,就认为泰州为水乡。李存信为此专门撰文,阐述附录《泰州水利图》的动因:

此图,陈太仆公念州罹水害,上河高田无几,下河沉水十之九也,而冠盖下临州治,则又道经上河,不及睹下河之昏垫,以故,州与高、宝、兴、盐共灾,不得与四州县同其蠲恤,为桑梓痛,于是著为成书,刻于家曰《敬止集》。前列以图,后注为论,经纬曲折极其详明。信佩服公之一体州人,且深自悔罪于已溺,敢不宝重是书?今志成,已采其论,犹不忍遗其图也,增入《四境图》后,庶入国问俗者披图而知泰为水乡云。

好一个“披图而知泰为水乡云”!由此可见,李存信和陈应芳一样,都是心存百姓的人,可是他们都只是四品官员,无法运用更多的资源帮助百姓,尽管他们都认为“州与高、宝、兴、盐共灾,不得与四州县同其蠲恤”是不合理的,泰州百姓是可怜的,但上级官吏们不知道,仍然在加重泰州百姓的税赋,这种现状必须改变!

自从《万历泰州志》出现“溱潼”字样后,民间和官方都予以认同,“溱潼”逐渐取代了“秦潼”。但是在税赋上却变化不大,没有达到李存信等人的目的,这不能不说是一种遗憾。

1964年前后,溱潼人民公社党委书记王鹤皋到任之后,认为溱潼地区水网交错,而当时15个大队名称均不能体现水乡特色。王鹤皋冥思苦索,决定把15个大队的地名全部带上“三点水”,即:溱湖大队、湖东大队、湖西大队、湖南大队、湖北大队、湖中大队、洲城大队、洲东大队、洲南大队、洲北大队、溱西大队、溱东大队、溱南大队、湖滨大队。唯有一个读书址没改成,沿袭了下来,原因就是有人向王鹤皋进言,说读书址曾是明代吏部侍郎储巏读书的水云楼所在,不能改,而实际上这种说法同样缺乏历史依据。溱潼在民国曾隶属东台,据《东台市志》记载,读书址在民国元年被称作渡船口。14个带“三点水”的地名中,除了因为溱湖的原因冠之以“溱”或“湖”外,其中的“洲城”就是由原来的“周陈”改名的。

历史的车轮不断向前,一晃400余年过去了,今天很多人完全忘记了陈应芳、李存信等人曾经的努力。地方导游在宣传溱潼时,一般都是这样煞有介事地介绍从“秦 潼”到“溱潼”的 过 程:“……溱潼古镇原本的名字叫‘秦 潼’,乾隆皇帝曾经来过这里,发现古镇的地理环境很特殊,周围都是河湖,所以在‘秦’字前面加了三点水……皇帝金口玉言,读了错别字……”

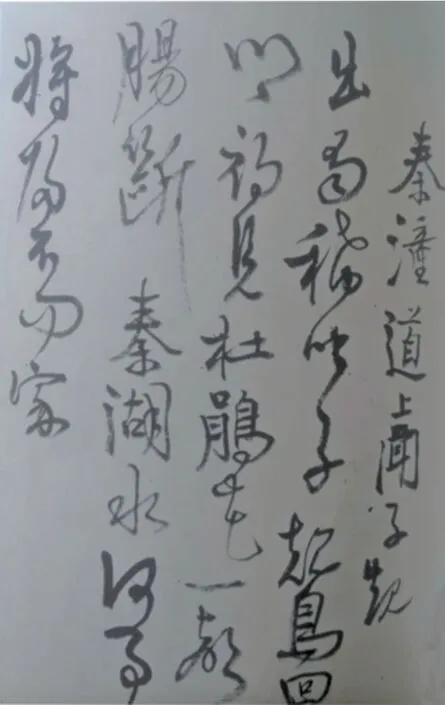

高二适手札《秦潼道上闻子规》

这显然是一种很荒唐的说法,因为于史无据,遭到网友们的嘲讽和批评。有网友说:“即使在清朝,乾隆也不是使用‘溱潼’这个名字的第一人。”网友举例说,清朝诗人吴嘉纪(1618—1684)曾写过一首著名的《溱潼杂咏》,诗曰:“溱潼水雾中,屋上栖野鸭。苹花莲叶遍里巷,野鸭飞下争唼喋。有船田父皆为渔,十口五口依菇蒲。蒲多村少心肠乱,网得大鱼无米换。亭午风顺客船来,烟生茅店人炊爨。可怜冷落红颜妇,凶年卖饭不卖酒。”诗中两次提到溱潼,都用的是有水的“溱”。

乾隆出生于1711年,吴嘉纪殁于1684年,谁前谁后一目了然。

但也有网友提出极个别例子,说1974年仍有人在使用无三点水的“秦”。这个人就是已故现代著名书法家高二适先生。民国时高二适的老家是东台县小甸址(现属泰州市姜堰区溱潼),他的所有书法作品中的溱潼几乎都用不带水的秦,比如《秦潼道上闻子规》:“出蜀稀闻子规鸟,回乡初见杜鹃花。一声肠断秦湖水,何事将归不问家。”可这只能证明高二适先生懂历史,其他又能证明什么呢?