典籍译本封面语—象符号的中国形塑与国家对外话语策略探析*

董 岩

(广东外语外贸大学外国文学文化研究中心,广州 510420;黑龙江中医药大学公共外语教研部,哈尔滨 150060)

提 要:中国古代文化典籍具有丰富的文化内涵, 其译本肩负着传扬中国文化的作用。 作为读者第一着眼点的译本封面对中国形象的构塑功用却少受关注。 本文从《金瓶梅》英译本封面的微观视角,以社会符号学为理论框架,通过分析译本封面语—象符号潜义,管窥西方世界如何对中国进行形塑,发现了5 种语—象互动关系以及文化符号的运用对国家形象的塑造作用,进而从提升国家对外话语的“精度与浓度”“广度与温度”和“信度与效度”的3 重维度提出我国对外话语策略构想,以期切实、有效地“言说” 中国、维护国家形象、提升中国话语的国际影响力。

1 引言

“话语”(discourse)一词源自法语“discours”,本义为“理解、推理、思考的过程”①。 话语被认为是一种人与世界的关系(Foucault 1981),是社会实践的重要组成部分,包含语言/非语言的交际因素和视觉形象(Fairclough 2003:24)。 自印刷术发明以来,文字在与图像的力量博弈中曾长期居于上风(Varnum, Gibbons 2001)。 而在“图像时代”的今天,图像因其广普性、直观性而优势渐显,“话语”也越发由图像、声音、动作等多符号资源表征。 根据王铭玉、孟华(2021:72)对广义符号观的界说,语符体现为语言(如口语、书面语)和各种语言替代形式(如盲哑语);象符则包括图像、行为等视觉类符号。 每一个符号系统都有各自的意义潜势,符号系统之间需要彼此取长补短(张德禄2016:6)。 语—象协同的多模态意义构建已得到众多学者的证实(张德禄2016, 潘艳艳2017, 韩艳方2022 等),他们分别从话语语境、话语分析、模态协同等多维视角丰富了符号构建的理论依据和现实应用价值。 然而,当前研究多指向电影海报、视频广告等多媒体形式,却忽视较为传统的文学典籍在“讲好中国故事、传播好中国声音”中的独特优势。 书籍封面作为读者对文本的第一印象来源,也是一种独特的交流方式(Kress, van Leeuwen 2006:142),尤其是译本的封面,具有独特的表意功能。 本文拟以《金瓶梅》6个英译本封面为例,通过解析封面语—象符号潜义,借以审视西方社会对中国文化的淘炼与形象滤塑的方式,以期提升国家对外话语效力,展映真实的中国形象。

2 语—象合构:典籍英译本封面对中国形象的构塑

诞生于明代的《金瓶梅》被誉为“中国第一奇书”,学界对此书的评论见仁见智,莫衷一是。 但其在海外的流播却呈现出“墙里开花墙外香”的独特景观(张义宏2017:12)。 《金瓶梅》英译本封面历经迁异,其文字组成、字符大小、颜色选搭、排版布局、图像取用皆成为传递意义的方式,语—象符号彼此交互,合力构建封面内涵。

2.1 《金瓶梅》经典英译版本举要及社会符号学概介

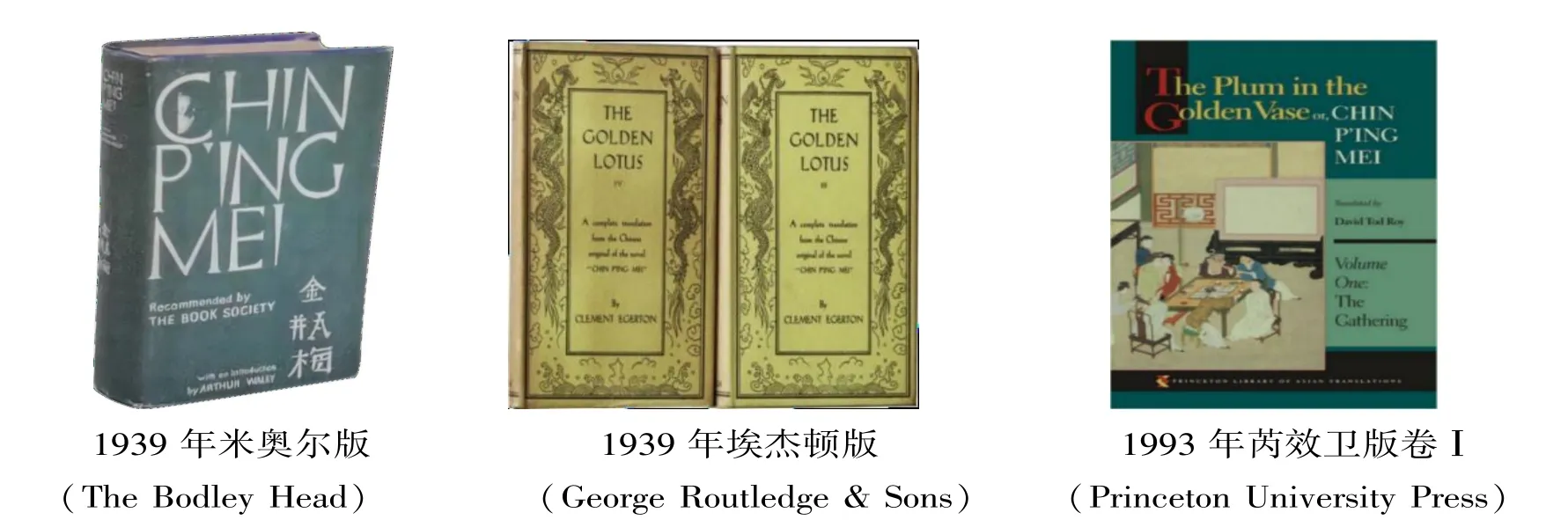

《金瓶梅》的4 个经典英译版本分别为朱翠仁(Chu, T.-J.)、米奥尔(B. Miall)、埃杰顿(C.Egerton)和芮效卫(D.T. Roy)版。 朱翠仁版是已知最早的单卷节译本,于1927 年在纽约出版,共220 页②,含译文19 章,大、小黑白插图16 幅,标号发行750 册,仅供内部流通。 米奥尔版(1939年)为德文转译本,截止1959 年,在伦敦一地就再版5 次,其受欢迎程度可见一斑(Qi 2018:53)。同年,由老舍协助翻译的第一个英语全译本埃杰顿版面世,译著中将众多露骨描写译为拉丁文,故此版本实为“清洁的删节本”。 芮效卫版于1993年、2001 年、2006 年、2011 年、2013 年分别发行一卷,每卷20 回,共5 卷。 此版保留原著中的民间俚俗、词牌小调、谚语方言等(邱华栋 张青松2018:364 -367)。

社会符号学强调符号意义的社会性,认为意义是选择的结果。 Kress 和van Leeuwen 延展了Halliday 的概念功能、人际功能和语篇功能三大假说,提出视觉语法的三大意义:再现意义、互动意义和构图意义。 再现意义表征图像内参与者之间的叙事或概念关系;构图意义可通过“信息值”“显著性”“框架”3 方面来实现;互动意义指读者和图像内参与者的互动关系,主要从目光接触、社会距离和视角3 方面进行解码(Kress, van Leeuwen 1996,2006,2020)。

2.2 封面语—象符号对中国的正向形塑

语—象符号互动的“耦合”关系,即在空间上被整合的图像和语言可以被感知、理解为一个视觉图形的统一实体,图像和文字可以相互转换,两种符号之间的界限比较模糊(Stöckl 2009:214 -215)。 1939 年米奥尔版的封面中,左上角的威妥玛式拼音“CHIN PING MEI”占据空间一半,右下角的竖排汉字“金瓶梅”大小仅次于前者,二者通过字号和空间占比表征书名的“信息值”。 书名虽为语符却状似楔形,文如图像,语—象符号紧密耦合,呈现出图文一体的视觉效果。 此书名下方印有“Recommended by THE BOOK SOCIETY”(由英国图书协会③推荐)和“with an introduction by ARTHUR WALEY”(亚瑟·韦利作序),译者米奥尔名声不显,因此封面语符故意隐没译者信息。

语—象符号互动的“增强”关系,即图像和文本是相互依存的,文本通过间接信息对图像进行限定强化(qualify),反之亦然(Martinec, Salway 2005:363)。 1939 年埃杰顿版封面被线条“框架”分为内外两部分。 中心框架内的文字为显著信息,图像为次要信息。 前者重点推介书名、卷数、小说来源“A complete translation from the Chinese original of the novelChin P'ing Mei”(强调此版为英译全本而有别于同年出版的米奥尔节译本)以及译者姓名。 后者是处于边缘框架的二龙戏珠图像,信息值较弱。 图文并无直接、紧密的语义关系。 但通过龙、云彩、浪花以及黄色的封面底色这些富含中国元素的设计强调此书的东方出处及异域风情。 语符起到概述、介绍文学作品必要信息的作用,而象符则增强语符的文化特性。 以上两个封面对中国的形塑整体趋于正向。

语—象符号互动的“阐释”关系,即一种符号被用来解释、说明或指明另一种符号(Stöckl 2009:216)。 在芮效卫版中,封面图像皆选自书中具有代表性的情节,是对副标题的具体“阐释”,如卷一“聚会”(Gathering)的封面插图就取自第十一回“西门庆梳笼李桂姐”。 文字是对图像的概括,图像是对文字的生动再现。 根据社会符号学理论,再现意义是指图像与语言文字一样可以表征意义,图中若存在矢量则为叙事再现,强调动作的发展和过程,反之则为概念再现。 此封面利用色彩将空间分割为4 部分, 前景以图为主,色彩饱和度高。 图中人物围于桌旁,视线、神态、动作交互产生矢量。 远景以字为主,二者搭配体现出立体感与纵深感,更具视觉冲击。 除了从文本内容、民族文化等方面考量外,封面符号潜义的挖掘还要考虑到社会语境及译者的个人旨趣。 仰慕中国文化的芮效卫,深知《金瓶梅》的文学价值,因此愿耗30 年之功对译文中的散文、骈文、诗词、谚语做大量的注释,故此译本带有强烈的中国文化的特色,是对中国文化的正面引介。

上述封面的语—象符号存在“耦合” “增强”和“阐释” 3 种互动关系,结合以下两种方法向读者展示正面积极的中国形象:第一,善用中国文化元素符号——借用中文、中国龙的图像、明清绘画插图等具有强烈东方特征的标识;第二,保留文本原有的文化价值——封面设计未聚焦“艳情”,而凸显书法字体、威氏拼音、明清线描画,既以此为卖点表明此书的异域来源,又利用颜色(庄重、高雅)、图像(描画日常场景)等烘托其严肃性,彰显其学术性。

2.3 封面语—象符号对中国的负向形塑

语—象符号互动的“牵引”关系,Martin 和Rose(2007:329)认为,经由布局和图像的索引,复杂的活动序列可以被建构。 读者的关注从一种符号被牵引着到另一种符号中去,从而产生时空上的顺序。 颜色是表达“显著性”的重要视觉元素之一,颜色和形状可直接激起人们的情感(Kress, van Leeuwen 2020:33)。 朱翠仁版为16开精装本,封面由橙、绿色撞色组成。 囿于当时保守严苛的出版物审查制度,封面设计者首先用强烈的冷暖色调激起读者的视觉冲击,然后封面不着一字,心理期待与现实落差促使读者移目书脊去探询进一步信息。 书脊上的橙色模块内印有意译书名The Adventures of Hsi Men Ching(《西门庆传奇》), Illustration(有插图)以及Privately Printed(私人印刷)字样。 读者被以上语符牵引,沿循“色彩(封面)—文字(书脊)—图像(文本)”的路径进一步去文本中追索被封面有意隐藏但被书脊刻意标明的图像信息。 语—象符号合围表意,艳丽的橙色与隐晦的文字呼应,16 幅艳情插画与文本互文,从此在西方为《金瓶梅》打下“艳情小说”的基调。

语—象符号互动的“扩展”关系,即文是图的多维扩展,反之亦然。 此时,一种符号向另一种符号添加新的相关信息(Martinec, Salway 2005:350)。 在1960 年米奥尔版本中,封面以黑色为底,衬映中央的彩色龙头,龙头口中所坐男子与罗默笔下映射中国人的“傅满洲”④形象暗合。 文字部分介绍了《纽约时报》的书评、书名The Adventurous History of Hsi Men and His Six Wives(《西门庆和他6 个妻子的冒险史》)、降价信息(原价7.50 $,现价3.45 $)等,此时图文语义的同向性较弱,但语符却从书的内涵、来源、价格多维扩展象符未提及的信息。 此外,根据图像内参与者是否与读者产生眼神接触,可将图像划分为索取类和提供类。 前者通过眼神向读者发出参与到图像内的邀请,后者则向读者提供信息,此时读者被置于冷静审视的位置(Kress, van Leeuwen 2020:118 -123)。龙头与男子近距离平视读者,形成极具逼仄气息的画面冲击,唤起读者脑中的“容器”(Container)意象图示,意象图示是一种循环的、动态的知觉互动和运动程序模式(Johnson 1987:21)。 龙口恰似狭小、密闭的容器,压抑的空间隐喻身处高压、专制的社会,读者见之亦会感同身受。

1972 年埃杰顿版的图文关系也属“增强”关系,4 个封面图像均选自书中主角的欢爱场面,图像占据画面大部分空间,“显著性”明显大于文字。 语符(书名The Golden Lotus)是对象符(线描图)的框定限制,将图中所描绘的情节聚焦、限定在《金瓶梅》故事中,进而偏侧性地强化情色小说的属性。 图像通过远近镜头的运用使读者通过想象产生与图中人物的关系感知(Kress, van Leeuwen 2020:125)。 远距离俯视视角的选取,将读者置于偷窥者的位置,似邀请读者去审视西门庆家中的隐蔽性事。 图中人物与读者并无眼神接触,属于提供类图像。 封面图像的选择实则借用转喻,由局部指称整体。 转喻对于话语构建具有双重影响,基于价值判断的转换既可维持也可以改变当前的价值观和观点(Riad 2018:480)。 插图原为书籍内部辅助读者理解内容的图片,封面设计者有意择选此类插图作为封面,以此代指整体文本内容,意在诱发读者的低级想象,加之书名采用黄色的漫画字体,大大降低此书的严肃性,隐没原著的文化光辉。

综观之,以上封面的语—象符号存在“牵引”“扩展”和“增强”3 种互动关系,对中国进行负面形象塑造的手段主要是:第一,利用象符异化中国元素符号,如龙头、“傅满洲”等,都显化出西方对中国、中国人形象的恶意丑化;第二,语一象符号共谋降格文本文学价值,如通过“妻妾冒险史”等语符和插图封面等象符操控读者对文本的解读,使文本故事与文化内涵被渲染上负向色调。

3 多符共建:国家对外话语策略反思

大数据时代的到来使人们意识到符号组合在信息传递与话语传播中无可替代的重要地位。 使用语—象符号来激活读者的认知功能,能够更好地实现塑造国家形象和传播中国文化的意图。

3.1 内容上:提升国家对外话语的精度与浓度

封面的语—象符号比直陈式“言说”更具效力,可直接对读者的感官及心理产生浸染。 因而,选取富有文学价值和正向意义的文学底本,优化装帧与印刷,辅以封面语—象符号联动,发挥封面的首因效应就显得尤为重要。 此外,可采取对位参照的方式,尤其关注那些被西方世界有意滤掉、遮蔽的内容,反向加强此方面的信息输出,实现对中国文化精粹的本真还原,避免被扭曲的国家形象倒戗我国国际声誉。

3.2 受众上:提升国家对外话语的广度与温度

现有传播方式的口径狭窄性与受众群体的庞杂性存在着巨大落差,因此须明确目标受众及其他国家民族心理和文化需求,进行有的放矢的对外话语言说。 充分认识到图像具有弥合认知参差的优势,可跨越疆域的远近、种族的异同、语言的分殊。 要重视译本封面图像的直观性、引导性作用,如娱乐性读物需增强封面象符的注目性,学术作品则须强调语符的严谨性,儿童读物的封面色彩要艳丽显眼,而老年读物的封面色彩要柔和沉稳等,有“温度”地进行分众、分类、分级“浸染”,扩大国家对外话语的覆盖面。

3.3 效果上:提升国家对外话语的信度与效度

对外话语发声时要力度恰当,保证舆论引导适度而不过度。 善用中国文化元素符号,采用漫画、戏剧、绘画等多模态手段搭建媒体矩阵,利用多感官维度的表现形式完成更立体化的阐述。 如可借鉴1939 年米奥尔版封面突出“Arthur Waley作序”语符的经验,在我国对外传播的文学典籍译本封面上添加相关的推介语—象符号信息。 借重名人效应,利用国内外知名书评人、著名学者、权威媒体之口强化名人宣传,发挥人际传播效应,强化封面话语的语境呈现信度,加深读者对文本内容与品质的信任感,增强国家对外话语的亲切度、可信度与影响力。

4 结束语

向世界展示中国五千年的文明,让世界认识真实、立体的中国是文学作品对外传播的最终旨归。 本文立足社会符号学理论,通过对《金瓶梅》经典英译本封面语—象符号潜义的探析,发现文学译本封面可有“耦合”“增强”“阐释”“牵引”“扩展”5 种语—象符号互动关系。 国家形象的塑造可通过文化元素符号的善用和异化来实现。 基于此,本文从内容、受众、效果的3 重维度提出提升对外话语的策略构想,以期增强国家对外话语效力,让世界看到真实的中国。

注释

①discourse:参 见https:/ /www. etymonline. com/search?q =discourse

②有学者指出1927 年朱翠仁版《金瓶梅》共215 页,但经笔者查验,除去封面封底相连的橙色环衬外,实为220 页。③英国图书协会:也称英国书商协会,是图书贸易专业人士、出版商、书商、文学代理人、图书馆员和作家的俱乐部,其创立目标旨在“通过图书贸易各部门的合作推动文学发展”。 参见https:/ /thebooksociety.org.uk/

④傅满洲(Dr. Fu Manchu):又称傅满楚,是英国作家萨克斯·罗默于1913 年所撰《傅满洲博士之迷》一书中的虚构人物。 眯眯眼、八字胡、身着满清服饰是其主要特征。 在罗默笔下,傅满洲被塑造成“黄祸论”和“邪恶的中国人”的典型形象,并伴随着其他形式的改编文艺作品逐渐加深并固化西方人对华人的消极刻板印象。