大同元代墓葬壁画的色彩与情感

杨云,崔 灿

(1.山西大同大学美术学院,山西 大同 037009;2.晋商博物院,山西 太原 030001)

道武帝拓跋珪天兴元年(398 年)北魏定都平城(今山西大同),开启了大同历史最光辉耀眼的帝都时代。10 世纪,中国历史进入辽、宋、西夏三足鼎立局势,云州并入辽国版图。辽重熙十三年(1044 年),兴宗为加强西南边陲的防守,升云州为西京大同府,成为辽五京之一,金灭辽,延续辽时旧制,仍置西京;元灭金,继承辽金旧制,仍称大同为“西京”。然而此时的西京大同俨然失去了北魏皇城的威严与繁荣,更没有辽金陪都时期的百业昌盛,名义上的西京道辖区不过是元朝沿袭金朝旧制暂时实施的行政规划而已,而这从目前发掘的墓葬中也可找到些许蛛丝马迹。根据现有的考古发掘资料来看,大同地区发掘并公开报道的元代墓葬仅为6座,出土器物以陶器居多,瓷器次之,与北魏、辽金墓葬出土的价值较高、器类丰富的遗物形成鲜明对比,其次与北魏、辽金色彩鲜艳、题材丰富的墓葬壁画不同,大同元墓壁画色彩单调,不论是山水人物画还是备饮生活图皆以黑白为特色的墨色系为主。笔者以此为出发点,从色彩、情感以及宗教等方面,剖析大同元墓墨色系壁画的形成原因及意义。

一、大同元代墓葬壁画题材及色彩

大同地区发现的元墓并不像辽金墓葬那样丰富,目前发掘且公开发表的仅有6 座,分别是1957 年7 月发现的大同北郊白马城元代王青墓,1958 年10月发现的大同城西宋家庄元代冯道真墓[1],1976 年4月发现的大同东郊曹夫楼元代崔莹李氏墓[2],1986年7 月发现的大同城西齿轮厂托儿所元墓[3],1987 年9月发现的大同城西宋庄元墓,1992 年10 月大同城西齿轮厂元墓。[4]其中冯道真墓、托儿所元墓、齿轮厂元墓为壁画墓,均为砖砌单室墓,墓室平面为方形,墓顶不一,有穹窿顶、券顶、四角攒尖圆锥顶,墓室壁画以水墨画为主,另有备茶备酒图等,根据壁画题材可以分为山水人物图、日常生活图、宗教题材图、装饰画、题榜类、动物画(表1)。

第1类,山水人物图。以山水为主,人物为辅,通过细腻的笔墨,描绘出山林的幽寂与静美,如冯道真墓北壁的“疏林晚照图”(图1),画中山峰层峦叠嶂,树木郁郁葱葱,村舍若隐若现,水波起伏,小舟漂流,表现出一副畅游山林之间,欣赏绿翠美景的场面;同样齿轮厂托儿所元墓北壁左侧的“山居图”(图2),西壁北端的“行舟图”(图3),东壁北端的“行旅图”(图4)皆为山水、人物结合的水墨图。

图1 冯道真墓北壁“疏林晚照图”

图2 齿轮厂托儿所元墓“山居图”

图3 齿轮厂托儿所元墓“行舟图”

图4 齿轮厂托儿所元墓“行旅图”

第2 类,日常生活图。主要以侍茶图、侍酒图以及观赏图为主,如齿轮厂托儿所元墓西壁右侧“侍酒图”,画中杨树下绘一长方形桌,桌子上方摆放着盘、盏、玉壶春瓶等,桌旁绘3位身着襦裙的侍女,侍女左侧绘太湖石和1 只正要飞翔的鹤以及短尾雀等。而在东壁南端则“侍茶图”(图5),画中一梧桐树下,放着置有盘、碗、盒、执壶等餐具的桌子,桌旁绘3 位侍女,或双手捧盘,或双手执扇。同样在齿轮厂元墓、冯道真墓也均绘有同样类型的侍奉图。此外,冯道真墓东壁北端绘有“观鱼图”(图6),画中河床的树荫下,一老者盘膝坐于岩石上,欣赏着河水中嬉戏的鱼儿。另在齿轮厂托儿所元墓绘有“赏莲图”(图7),画中主仆2人站立于池边,作赏花状。

第3类,宗教题材图。主要有“道童图”“论道图”等道教题材的图画,另有仙鹤祥云等道教元素,如冯道真墓东壁南端的“道童图”(图8),道童头梳双髻,身着斜领宽袖黄色道袍,右手托碗,左手捧物,躬身向右站立呈侍奉状。西壁北端则绘“论道图”(图9),画中一翠柏下,2 位老者头梳发髻,身着斜领宽袖道袍,二者坐于石墩上作交谈状。此外,在冯道真墓以及托儿所元墓中均绘有大量仙鹤纹饰,是为道教的重要题材之一。

第4类,装饰画。主要有花草山水图以及吉祥图等,花草山水图有荷花、牡丹、竹子、野草等植物,如冯道真墓东壁南端所绘的毛竹、山石以及牡丹花等,与旁边的道童侍奉图共同构成一副饱满、和谐的画面。吉祥图以莲花纹、仙鹤纹、卷云纹为主,冯道真墓、齿轮厂托儿所元墓均绘有此类图案。

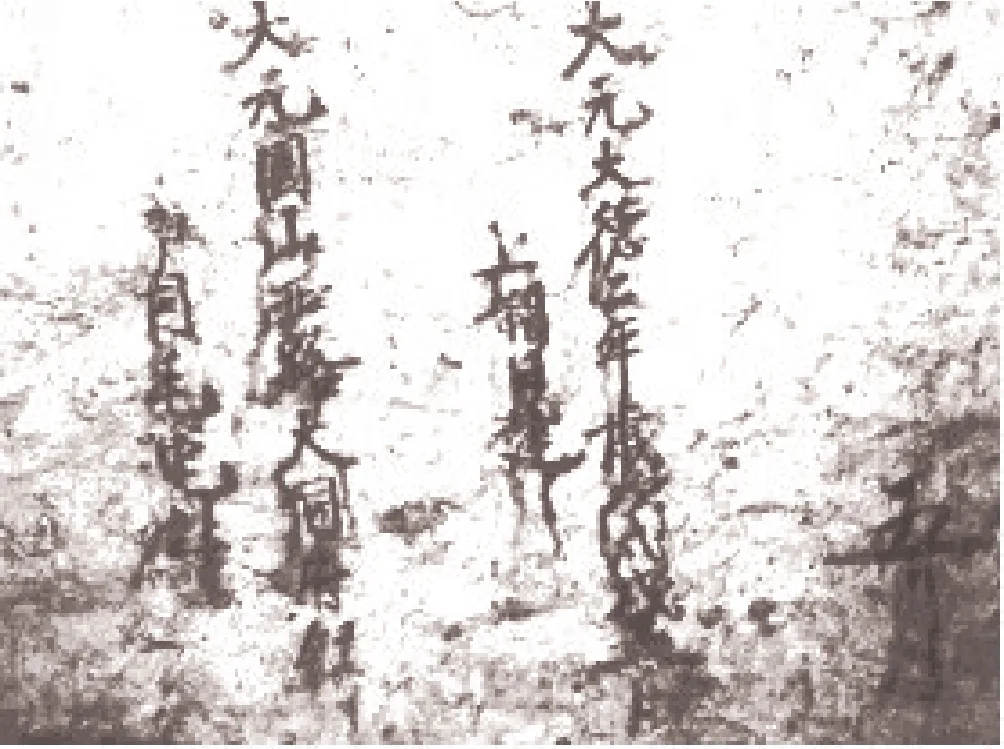

第5 类,题榜类。以墨书文字为主,通常布局在墓室壁面或拱券上,如冯道真墓北壁山水图,画面右上题“疏林晚照”四字,字迹圆润俊秀。而在齿轮厂托儿所元墓南壁券拱上墨书题记“大元大德二年岁次戊戌五月上朔日建;大元国山西路大同府录事司毛宅封”[3](图10),字迹粗糙,书写略显随意。

第6 类,动物画。以飞禽类为主,常绘于墓门两侧、墓室周壁以及券顶处等,如冯道真墓墓门两侧,各墨绘一仙鹤,姿态雄壮,二者东西相对,作守门状。此外,在券顶处也绘三只仙鹤,翱翔于云层之中,隐射逝者“驾鹤云游”之意。另在托儿所元墓中,还绘有仙鹤、短尾雀、大雁等飞禽(图11)。

图5 齿轮厂托儿所元墓“侍茶图”

图6 冯道真墓“观鱼图”

图7 齿轮厂托儿所元墓“赏莲图”

图8 冯道真墓“道童图”

图9 冯道真墓“论道图”

图10 齿轮厂托儿所元墓南壁券拱题记

图11 齿轮厂托儿所元墓“仙鹤祥云图”

表1 大同地区元代墓葬壁画题材分布概况

总体来看,大同地区的元墓壁画题材丰富、内容多样,但不论是山水隐逸图还是生活宴饮图亦或其他题材的壁画,除齿轮厂元墓壁画有少量红、绿色彩外,其他无一例外均以墨色系黑白画为主,呈现出色调单一、色彩暗淡的特征,这与辽金时期色泽靓丽、色彩丰富的壁画风格形成了鲜明对比。同时,该地区的元墓壁画风格与同期其他地区的元墓壁画也有一定区别,如山西运城西里庄元代壁画墓,[5]以红、黄、蓝、黑诸色彩绘墓室壁面。山东章丘青野元代壁画墓,[6]墓室周壁及券顶涂白后,以红、黑、蓝三色绘成各种图案。内蒙古赤峰沙子山元代壁画墓[7],由红、绿、白、黄、蓝、粉、黑等诸色组合,绘制出宴饮、武士、乐舞、出行等图案。诸如此类还有很多很多,也就是说以墨色系为主的绘画风格并不见于整个元朝统治区域。那么,大同地区的元墓壁画为何会呈现出此类特征,笔者以为这与当时流行的绘画风格、宗教思想以及高压政权下的情感寄托有着必然的联系。

二、墨色系壁画对元墓壁画的影响

纵观大同地区元墓壁画类型,虽然涉及部分备茶、备酒等日常生活类画面(图12、图13),但总体来看以表现“隐逸风尚”的山水图为主,如冯道真墓的“疏林晚照图”“论道图”“观鱼图”以及齿轮厂托儿所元墓的“行舟图”“山居图”“赏莲图”“行旅图”等皆为隐逸风格的山水类图画,这与当时元朝流行的绘画风格是一致的。

图12 齿轮厂元墓“备茶图”局部

图13 齿轮厂元墓“备酒图”局部

蒙古族统一中原建立元朝以后,对汉族士人极为歧视,对待画家更是冷漠,取消了专门的画院,画家在社会上失去了应有的地位。于是凡文人学士,入仕者欲借笔墨自鸣,以山林作图画,将满腔热血寄情山石林木之间。而那些致仕的文人士大夫在这样一个特殊的政治环境下,更是不得不隐居山林,他们在这里过着恬淡闲静的隐逸生活,于是将山水之静、绿翠之美绘成笔墨画作成为这些文人雅客抒发情怀、陶冶情操的最佳之法。如何澄所绘的《归庄图》(图14),取材于东晋陶渊明《归去来兮辞》,以山水画为主,人物穿插其中,用墨笔渲染的方法表现出了陶渊明辞官归故里的生活场景,也映射出作者归隐田园后淡泊名利的生活画面。再如赵孟頫的《松石老子图》《溪山仙馆图》皆为表现崇尚黄老,意欲归隐山林的愿望。赵孟頫作为宋宗室仕元,一生在半隐半仕中度过,他渴望政治上有所作为,却终其一生未能进入元朝的决策中心,仅以充满政治色彩的闲职走完其在元朝的仕途,于是他与大多数文人士大夫一样,向往娴静无为的田园生活,并进行诗书画的创作与理论研究。他提出:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益,今人但知用笔纤细,傅色浓艳,便自谓能手,殊不知古意既亏,百病横生,岂可观也”,[8](P67)由此,在赵孟頫为首的一批画家的倡导下,摒除南宋浓艳、媚俗、纤细之风,复兴北宋以前古朴、幽静、典雅的绘画风格成为这一时期文人画家的艺术思想和主要观点,而这种思想观点对元代绘画特别是山水画的流行起到了十分重要的作用。

元初绘画风格与思想观点的转变,直接影响了当时墓葬壁画绘画题材的变化,在古人“事死如事生”观念的驱使下,逝者生前生活场景、思想愿望被一同带入地下世界。因此,可以说墓葬壁画是当时绘画风格的直接反映,以墨色系为主的隐逸人物画在成为当时绘画界的主导思想后,进一步影响到墓葬壁画题材的转变。由此,辽金时期盛行的傅色浓艳、画风鲜亮的墓葬壁画逐步转变为恬淡闲静、着色暗淡的隐逸山水类壁画。

三、道教思想对元墓壁画的影响

道教思想对墨色系隐逸类画作的产生及发展起到了深远的影响,这种以隐为生的人生之道是道家的重要思想,也是古代文人失意后选择的处事及生存之道,同样道家的隐逸之风在道教兴盛及政治环境变迁的双重作用下被人们绘入当时的笔墨画作中,而大同地区隐逸类壁画的流行与当时该地区道教的兴盛密切可分。

早在金代初期,道教在大同地区流行开来,当时神霄派传人元真子张侍晨被迎至云中主持开元观,其弟子阎德源跟随张侍晨“稽首向风,携麈而来,寓迹此地”,后来,阎德源继任开元观主持,并“既而卜筑……,兴创土木”在西京修建玉虚观。此外,阎德源“度集徒众,琳宫壮丽,计日而成,清高之行宣传宇内”,西京的“贵戚、公候、大夫、士庶敬之如神”,深受官府重视及爱戴,后被“朝廷累赐师号为羽流之宗”,[9]成为西京地区道教的重要领袖之一,同时也为金末元初道教在大同地区的兴盛奠定了基石。

金末元初道教大兴,以王重阳为首的道教上层阶级创立了全真学派,他们融合儒释道义理,举起“三教合一”的旗帜,在全国各地大力宣扬道法,弟子云集。后来在“全真七子”,即马钰、丘处机、谭处端、王玉阳、郝大通、刘处玄、孙不二等人的极力推动下,道教在北方地区的势力迅速扩大,特别是以丘处机为首的龙门派,逐渐发展为金末元初北方地区较为突出且影响较深的宗教势力。不仅如此,丘处机成为成吉思汗的座上宾,并下诏丘处机掌管天下道教,在元统治者的大力支持下,全真教达到了“古往今来未有如是之盛况”。[10](卷7《终南山楼云观碑》)金元太祖十八年(1223 年),丘处机受钦命亲临大同,七月“九日至云中,宣差、总管阿不合与道众出京,以步辇迎归于第。楼居二十余日,总管以下晨参暮礼,云中士大夫日来请教……八月初,东迈杨河,历白登、天城、怀安,渡浑河,凡十有二日至宣德”。[11](P98-102)这段时期,丘处机在大同、张家口一带仙居半年之久,开演法会,宣道度民,大同地区道教发展进入盛期,道观云集,《至元辩伪录》记载:“乙卯间,道士丘处机、李志常等毁西京天城夫子庙为文成观,……谋占梵刹四百八十二所”,[12](卷1《张伯淳序》,P751)玉虚观、龙翔观、真武庙、泰玄观等遍布大同各地,大同成为当时北方地区重要的道场之一。

大同地区已发掘的元代墓葬,尤其是绘有诸多道教元素的壁画墓也进一步说明墨色系绘画风格的流行与当时道教盛行之间的必然关联。如冯道真墓“道童图”“论道图”以及墓门东西两侧、墓顶所绘的仙鹤祥云图,皆为道教文化中最为常见的元素,当然这与墓主冯道真的身份有关。据墓志记载,冯道真为大同县玉龙洞七峰山人,“从教主岳公道易真人传授法箓,礼宗主王玄庆为师”,[1]后在西京主持新建龙翔万寿宫,是为该道宫的主持,深得统治集团重视,被封为“清虚德政助国真人”,是西京地区颇有影响力的全真教道官。由此其墓葬壁画,特别是“论道图”“山水图”“观鱼图”表现了逝者清雅高贵的秉性及热心宣教的情形,而采用水墨山水画法更能体现出逝者生前归隐山林,注重修行宣道的事实。再如托儿所元墓,画面中频繁出现了仙鹤、苍松、翠柏以及手拄长杖的老翁等诸多道教文化中常见的素材,墨色勾勒的线条,水墨彩绘的画面既体现出老庄哲学中的“隐”,又表现了时人向往恬淡隐逸生活的心情。

四、情感表达与墨色系艺术表现耦合

由政治环境导致人们情感的变化也是墨色系壁画之所以流行的重要原因之一。元长期实行民族歧视政策,致使汉族士大夫受到了极大的排挤和打压,那些致仕的汉族士人无论怎样努力都不可能进入元统治集团的权力决策中心,“山河破碎、寄人篱下”,这种既无奈又辛酸的心历路程无以言表,于是他们将黯淡无光的心情与仕途渺茫的境遇抒发在日常的画作中,而这种复杂的情感因素影响到他们生活的方方面面,包括往生世界。

根据墓志、题记及墓葬特征分析,大同地区元墓墓主人多以汉族一般官吏及宗教界重要人物为主。就3座壁画墓而言,除冯道真为当时道教上层统治阶层外,其余两座壁画墓的墓主人皆为一般汉族小吏。例如齿轮厂托儿所元墓南壁券拱墨书题记:“大元大德二年岁次戊戌五月上朔日建,大元国山西路大同府录事司毛宅封”,“大元大德二年”,即1298年,为此墓的建造日期,而“大同府录事司”则为墓主人的官职。录事司为元代沿袭金代旧制而实施的行政机构,设置于诸路总管府,负责“城中户民”,又兼职“捕盗之事”,是为“秩正八品”官职。总体来看,墓主人应为当地负责普通事务的一般官吏。再如齿轮厂元墓,该墓虽未发现任何题记或墓志以说明墓主人的身份,但从出土的绿釉瓶、钧瓷碗等多件色泽晶莹、工艺精湛的瓷器来看,应为官吏或地主富豪所用之物,而其所绘壁画与齿轮厂托儿所元墓的“侍茶图”“侍酒图”内容相近、风格相似,故推断墓主为一般官吏的可能性较大。他们生前屈从于蒙元政府,或迫于生计,或摄于压力,然而极不公平的政治环境以及近乎苛刻的民族歧视政策,给这些入仕的汉族官吏蒙上了一层阴影。他们的内心情感是苍凉、忧郁且复杂的,想要避世却又不得不接受现实,于是将这一愿望带入墓葬,寄托于来世。如齿轮厂托儿所元墓墨色图绘的“行舟图”“山居图”“行旅图”以及“赏莲图”既表现了墓主意欲归隐山林,享受田园娴静的愿望,又映射了墓主不满现状内心愤懑的思想情感,而墨色系山水人物图恰恰符合他们满是苍凉却又无法摆脱复杂世俗的灰暗心情。

结语

综上所述,大同地区元代墨色系壁画的兴起及发展与同期其他地方的墓葬壁画绘画风格基本一致,只是该地区的水墨山水画表现的更为突出,究其原因,除渐以形成的“古意”绘画观念影响外,道教盛兴下的隐逸思想的流行以及政治环境变幻下文人士大夫情感的改变是大同地区墨色系壁画流行的主要原因。元朝建立后,并未像辽金政权那样重视汉族知识分子,尽管忽必烈登基以后提出了一系列的尊崇汉文化、优待汉族人士的政策,但由来已久的民族歧视政策,致使汉族士大夫依然在遭受不同程度的歧视与不公待遇。于是在怀念前朝政权与无力改变现状的复杂心境下产生了消极厌世的情绪,加之道教的盛行,“无为而治”“道隐无名”的道家思想,成为这些文人官场失意后摆脱种种不幸遭遇的处事与生存之道。而这种“无为”与“隐逸”不仅体现在文人画家的日常画作中,还被大量的绘于墓葬壁画内,成为元朝统辖区墓葬壁画的主要题材。可以说,墨色系壁画的出现与兴盛是汉族人士对世俗社会不公待遇的无声抵抗,也是他们表达内心愤懑情感的重要方式,更是当时社会实际的历史再现。站在这样一个角度来考虑,这些壁画可以成为影视作品反映当时情景的蓝本和再现历史的宝贵图像资料!