跨学科舞蹈编创教学实践研究

——以音乐学(师范)专业为个案*

郝 纯

(江苏第二师范学院音乐学院, 江苏南京 210013)

引言

2022年4月新版《义务教育艺术课程标准》发布,舞蹈课程被正式纳入义务教育体系。而从目前全国公立中小学招聘艺术教师的岗位来看,专门设有舞蹈教师岗位的学校数量不多,能够正式入编的舞蹈专业教师也在少数。如此一来,公立学校欲开设符合新课标要求的舞蹈课程,音乐教师将成为其主要师资力量。

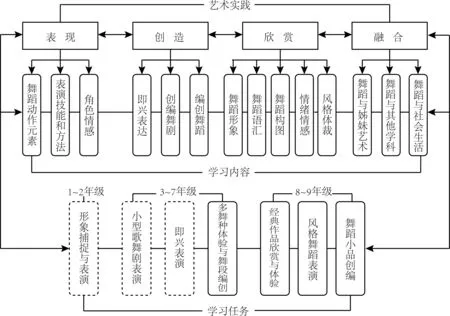

从2022年新课标的舞蹈课程整体结构图(如图1所示)来看:首先,在原课标“表现”“创造”“欣赏”课程版块基础之上,增加了“融合”课程版块,强调艺术知识(包括技能)彼此之间的关联性、整体性与综合性;其次,反映出艺术教育由统一性向创造性的意识转变,对教师提出更高的艺术素养与教学创新的要求,将舞蹈艺术的教学、表演、编创和理论引向人文学科与自然学科的知识中,以此扩宽学生的思维架构;此外,还要求舞蹈课程为学生竖起一面“生活的镜子”,引导他们在学习、娱乐、劳动、社会交往的过程中形成与生命、生存相关的正确的行为意识。可见,新课标为音乐学(师范)专业舞蹈编创课程提出了“知识融合”的新要求。但在音乐学(师范)专业舞蹈编创教学中,“知识融合”在实际教学中体现了多少?运用得如何?实践方法是怎样的?目前,这些问题都缺少详细论述。本文将以跨学科教育为视角,探讨音乐学(师范)专业舞蹈编创课程的教学方法,以期为音乐师范教育提供理论思考与实践参照。

图1 义务教育舞蹈课程整体结构图

一、时代背景与教育导向

中国舞蹈高等教育以学科为中心的教学方法已使用四十余年,在培养舞坛精英方面成绩斐然。一方面,它引领着全国舞蹈高等教育蓬勃发展,另一方面,它为半职业舞蹈教育的推行打下了坚实的基础。其中,不可忽视的是在戏剧表演、音乐表演、学前教育等专业教育中,舞蹈作为其必修课程之一涌现出不少跨学科性质的舞蹈教学实践成果。

从社会建构主义理论视角来看,在任何社会中,能够得到普遍推广的课程,从本质上看,都绝不仅仅是技术问题,它是意识形态的抉择,是一种文化的选择,是社会控制的一种形式。简单来说,课程是意识形态主导的文化思想得以传承的具体体现[1]145。因此,音乐学(师范)专业舞蹈编创课程“生根的土壤”应包含以下核心要素:

1.以核心素养为导向的课程观

核心素养着眼于培养学生终身发展和社会发展所必备的品格和关键能力。音乐学(师范)专业的舞蹈编创课程基于此培养要求,应尝试打造丰富多样的教学实践场景。这是对中国舞蹈高等教育长久以来以舞种为分类、以职业为导向的培育模式的丰富与细化,它要求教师在教学中不仅要注重“知识传授”,更要关注“知识运用”与“社会互动”,以此提升学生对文化的理解、审美的感知、艺术的表现和创作实践能力。

2.面向全体学生的育人观

舞蹈教育作为一种身体教育,是全民素质教育不可或缺的重要内容。面向未来的全民素质教育的终极目标是培养生命和谐、全面发展的新人,而只有最和谐的身体才能承载最和谐的生命,只有最自由、最强健的身体内才能包蕴最健康的灵魂和最高的智慧[2]。所以,舞蹈教育者们应在教学目标、教学内容、教学方法、教学态度(言语教导和非言语的身体教导,包括讲解示范、指令性话语、身体指令、身体示范、眼神、眉毛与面部表情等传递的情感态度)与教学评价等多方面为学生提供塑造和谐身躯与健康身心的学习氛围,引导学生参与教学全过程,并发挥其各自所长,从而在真正意义上实现引领各阶段教育向着积极的方向发展。事实上,目前中小学校园舞蹈社团中“精英教育”的观念一直存在,“全民教育”与“精英教育”在学校教育中如何平衡,成为新时代舞蹈教育的重要议题。作为以技能教学为中心的舞蹈编创课程,让学生切身感受到教学全过程的平等对待和学有所长,是该课程应有的育人态度。

3.以学生为中心的教学观

以学生为中心就是在教学中以学生作为教学环节的中心,学生作为教学的主要参与者,充分发挥学生的自主性。在音乐学(师范)专业舞蹈编创课程的教学中,教师在进行舞蹈编创技法教学的同时,应着力启发学生在学习与生活中寻找创作灵感与素材,使其学会发现“美”、创造“美”与展示“美”,鼓励学生借助多元的学习平台拓展自己对舞蹈与艺术创作的欣赏、理解、思考和运用的能力。尽管教师在教学过程中,可能会困顿于是追求“专业规范”还是尊重“个性发展”,这就要求教师定期对学生的学习行为进行回顾与分析,充分了解学生个体之间的差异,合理调整教学内容,增强学生对课程的融入程度。

4.以美育促德育的发展观

百年前,蔡元培曾提出艺术教育的终极目标是以德化人, 他认为“乐者,以自然之美,化感其性灵,积极者也。礼之德方而智,乐之德圆而神。无礼之乐,或流于纵态而无纪;无乐之礼,又涉于枯寂而无趣”[3]24。2019年4月2日,教育部发布《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》(以下简称“《意见》”),要求高校艺术教育的改革发展以美育为重点,紧紧围绕普及艺术教育、专业艺术教育和艺术师范教育3个重点领域,大力加强和改进美育教育教学。舞蹈是通过形体运动表达情感的一门艺术。通过舞蹈教育,能够驱散当代大学生精神困顿的“阴霾”,使其灵动的身体在舞蹈艺术中获得最全面的美德“修行”。所以,音乐学(师范)专业舞蹈编创课程应始终围绕“以美育促德育”的宗旨,将德育的理性与身体的感性相结合,引导学生从身体的觉察、表现、创作中感悟人类的想象力、创造力与生命的意义,引导他们形成对社会和人生的价值认知,培养他们对社会的责任与担当,激发他们产生挑战自我、突破创新的精神,并促使其保持积极昂扬的青春风貌。

5.以学生全面发展为目标的评价观

教学的根本目的是为了学生的发展,在授课过程中,师生与生生之间的互动行为构成教学目标实现的全过程。每一门课程都有其独特的“评教”与“评学”的方式以保证教学质量。音乐学(师范)专业舞蹈编创课程从“评教”来看,要注意以下几点:第一,是否引导学生兼顾了动作的功能与表达,并让学生理解动作形式与内容表达之间的关联性?第二,是否关注每一个学生的进步与发展,帮助学生分析达到“教师期待”的方法与步骤?第三,是否帮助学生建立具象思维与抽象思维的平衡,使学生具备动作体验与语言思维的转化、衔接能力?第四,是否引导学生能够将其他学科的理论、方法经过自我学习的方式借鉴、融合在舞蹈编创的学习中。从“评学”来看,理论学习、基本技能、生活观察、创意想象、自我组织、小组合作、提问反思到情感态度等环节是构成评价机制的基本内容。

二、跨学科舞蹈教育的概念分析

跨学科研究与跨学科教育都指向通过学科合作来解释文化现象或解决教育问题。

跨学科研究作为学科知识理论与实践的发展路径之一,旨在研究新学。在研究方法上,它是通过整合主体学科之外的学科差异性知识来解决复杂又单一的主体学科问题,在跨越主体学科知识的深度与广度的同时,探寻多种对策与思路。提及跨学科舞蹈研究,我们可以追溯到16世纪活跃于法国宫廷的舞蹈家——博若耶,他曾被誉为 “创意独特的几何学家”[4]7,是宫廷芭蕾的开创者。他所设计的每一种芭蕾舞步都经过精确的计算,才得以在地面上呈现出完美的圆形、方形、三角形的图案。尽管当时没有出现“跨学科”(interdisciplinary)(1)跨学科(interdisciplinary)—词于1920年被收录于以“促进孤立学科相互整合”为宗旨的美国社会科学研究理事会(SocialScience Research Council,SSRC)的相关会议纪要中。20世纪50年代“跨学科”一词社会科学界得到普遍使用。一词,但“跨学科”的思想与研究方式已应用在芭蕾教学中用以培养“社会精英”。并且,由多学科知识交互而产生的宫廷芭蕾动作样式、审美与技术为后世芭蕾艺术的独立发展奠定了基础,并使之走向经典与辉煌。如今,学科的多样性与专业分布的多维性使得舞蹈艺术产生了新的研究领域:实践层面有舞蹈与影像、戏剧、体育、美术、医学等其他学科的跨界合作;理论层面有舞蹈与运动科学、语言学、社会学、教育学、心理学等学科之间的相互借鉴与运用,等等。它们联手拓宽了学科理论与实践的研究路径,推动了舞蹈高等教育新领域的发展[5]。

跨学科教育作为一种教育方式,旨在丰富人才的培养路径。1983年美国哈佛大学教育研究院的心理发展学家霍华德·加德纳(Howard Gardner)就曾提出每个人需要拥有8种主要智能:言语、逻辑、空间、身体、音乐、人际、内省与自然探索,即著名的多元智能理论[6]。而后这一理论推动着“跨学科教育”不断前行。像近年来备受推崇的问题导向学习、项目化学习、STEAM课程学习等都基于这一教育理论。随着人工智能、互联网时代的到来,社会产业结构历经多次变迁,学校单一的学科教育已无法满足现代人的生存愿望。运用多样化、综合化、国际化、智能化的手段,拓宽与丰富当代青年的精神世界与外部交流空间,或许可以解决个体在现代社会中的现实困境,而这正是跨学科教育的出发点与归宿点。目前,针对我国高等教育,已有不少学者从学理上论证了“跨学科教育”的内涵与目标,说明其对于国家建设、社会进步和个人发展的时代价值,从政策设计、专业设置、课程规划、教学形式、科教同构等多角度深入研究与实践跨学科教育的方法。其中,得到普遍认可的教学策略有:建设跨学科学术团队,设计综合性研究问题(普遍称之为“项目化学习”),以研究促思考,以思考促进学生形成跨界思维、知识结构,提高解决复杂问题的能力,等等。与此同时,也有学者指出,提倡跨学科教育并不意味着取代学科教育,而是强调一种学生知识获取与能力训练的方式,在教学实践中还需注意学科知识学习与跨学科教育的课程比重问题。

在跨学科舞蹈教育领域,由北京舞蹈学院吕艺生教授领衔的“素质教育舞蹈”项目经过多年沉淀,通过“主题式”教学设计,选择适合与其他学科知识融合的舞蹈教学内容,结合国外经典的艺术教育理念,已形成较为成熟的跨学科舞蹈课程教学模式。素质教育舞蹈教学“是一种知识迁移能力训练的课程,将不同元素、学科知识综合或进行新的组合与排列,这往往就是一种发现、发明和创造、创新的过程”[7]37。在其多次举行的素质教育舞蹈研讨会与教学成果展示中,大学作为素质教育舞蹈重要的实践场域之一,让不同学科背景的学生参与舞蹈教育,引导学生在不同主题中,跨越学科壁垒,创造身体舞动的多样性,使学生收获动觉、听觉、视觉审美的熏陶,获得观察、模仿、想象、沟通、表达与解决问题能力的提高,进而使所有学生更加了解自己、了解同伴、了解事物产生的规律与互动关系,使精英舞蹈艺术具有了普世价值,因此具有积极的推广意义。

素质教育舞蹈带给音乐学(师范)专业舞蹈编创课程进行“跨学科”教学的启示是:第一,教师在教学中要以身体为媒介,衔接多种学科知识,通过生动、有趣的“主题”,打开艺术浸润心智的“通道”;第二,在内容与方法上,教师要注重引导学生研究、探索、反思与批判,借助多元的教学手段,开启学生自由的思考与创作空间;第三,在教学评价上教师要以鼓励和支持的态度,包容与接纳学生的个体差异,使其在轻松与愉悦的学习氛围中迸发奇思妙想,从而升华到艺术表现中。

三、跨学科舞蹈编创教学的研究现状

目前,结合相关文献研究成果,跨学科舞蹈编创教学主要研究方向有:

其一,以分析艺术形式的参照关系为切入点,佐证教学内容的知识融合与学科界限消解的可能性。这类研究对舞蹈作品创作与教学实践经验进行归纳与总结,通过对美术、建筑、书法、音乐、戏剧等领域的观察、分析、实验与反思,提出“跨学科舞蹈教育”理念运用的可能性。

其二,以培养综合型人才为起点,从教学目标、课程内容、组织形式与评价方式等方面,探讨音乐高等教育的专业建设方案,提出综合性舞蹈课程的建构路径,以应对社会需求与实现教育目标,进而在时代发展中不断重塑艺术教育和艺术创作的多元功能与价值。

其三,以素质教育为语境,以创新性课程研发为议题,从音乐师范教育的维度出发,聚焦义务教育阶段新型音乐课的教学方式,借鉴西方现代舞的动作理论,提出多样的音乐课程的教学方法与评价方式,创造性地形成新型的中小学音乐课教学设计,从而反哺音乐师范教育。

纵观以上研究,在音乐与舞蹈教育领域已产生了伴有跨学科思想的创作与教学实践,但仍缺少链接音乐、舞蹈学科与艺术学科新资源之间的课程研究,为此,笔者认为:

首先,跨学科舞蹈编创课程的研究起点是开启智慧——打开每一个学生的创造力。根据鲁道夫·拉班的动作理论思想:动作是“身体—精神—思想”三位一体的[8],在特定的主题与音乐氛围中,从观察、模仿、想象到创造,通过音乐作品链接动作语言、表情情绪与服饰道具,在富有节奏的身体律动中表达个人的精神世界,既是一个教学步骤,亦是一种审美引导。例如:在自然模拟与生活观察教学主题中,学生通过主题与音乐的引导,感受身体可如海浪,或平静或汹涌,或漂浮或搁浅;也可重返童年,在嬉戏玩闹中,表现出理想的指引与振奋的力量;更可以如顽强的小种子,有静待破土的耐力,又有向往美好的动力。学生在清晰的结构框架与旋律节奏中,走进舞蹈与音乐交融的创作世界,从而促进其对主题的理解,探寻舞蹈创作的意义。在这里,音乐资源的选择与舞蹈创作关系,教师不可本末倒置。我们依然是从素养、知识与能力的3个维度展开主题式舞蹈创作的教学,因此,个性化的音乐与舞蹈创作应以教学目标为中心,教师应思考如何通过音乐、舞蹈与其他学科的知识交汇,从而达到开启学生智慧的教学目的。

其次,身体意识的开发是本课程的教学重点。灵活的躯体是塑造人物、表达情感的前提。音乐师范生初次接触舞蹈创作时,身体动作普遍受限于平面造型动作,难以运用身体各个关节、骨骼、肌肉、神经末梢知觉呈现多维空间的立体造型动作。究其原因,一方面,因为学生身体柔韧性与控制力欠缺,另一方面,学生身体在长期的生活与学习环境中被固化,没有意识到身体内外空间运动的无限性。鲁道夫·拉班的力效理论认为,在动作形成过程中,首先是“注意”。他指出,掌握了自身与空间的关系,就有了“注意”,注意阶段的身体部位所承受的空间范围,受到注意范围的影响,身体部位会在空间中采取特别或一般的动作反应,直接面对或迂回逃避[8]。因此,如何建构出多维的身体空间意识,将断裂的身体知觉建立连接,以实现身体基本的感知力与协调性,尤为重要。在课程初期,教师可以通过颈椎、脊椎、肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节与踝关节的拧、转、曲、折等动作和身体部位神经末梢的意识传导等训练,提升学生感知动作空间变化的意识。

最后,舞蹈美育的“完整性”是课程内容组织与整体架构的重要原则。从学科间关系来看,美育显然是一个具有跨学科特性的教育领域。舞蹈美育的“完整性”来自不同学科的集体参与,如美学、教育学、心理学、音乐学、戏剧学等。这既是美育知识生产的内在要求,亦是美育共同体构成的知识基础[9]。舞蹈的动态、音乐的旋律、美术的画面、戏剧的表演、建筑的空间等多元学科组成了完整的舞蹈“美育”教育,在发展学生的直觉、想象、创造、平衡、交流、自信、自尊、自律、合作、竞争等方面起到了互为“生态链条”[10]140的作用。因此,作为以开启智慧、发展身体意识与美育“完整性”为主旨的舞蹈编创课程,应注重在身心教育、历史文明和生活现实的维度探索舞蹈教育的内容与方法。

四、跨学科舞蹈编创课程的教学实践方法

音乐学(师范)专业的舞蹈编创课程是以提高学生创新能力为核心,通过跨学科的教育方式,引导学生觉察身体、感知情感、组织与运用身体。

1.调整呼吸与体态的关系,创造健康的躯体形象的训练

有意识的呼吸训练有助于身体的平衡感、控制力、专注力以及脊柱的稳定性、灵活性的培养,也有助于我们对整个躯体空间感的把握。其训练目的在于通过培养学生正确的呼吸意识,促进其动作协调发展。首先,使学生通过呼吸带动脊柱的延长与收缩,拓展到脊柱的拧转,将身体由平面动作拓展到多维立体的动作意识,形成空间感;其次,重建学生身体正确的骨骼排列与运用关系,促进学生身体的灵活性、协调性,最终达到改善学生下巴前伸、圆肩驼背、手臂形态、骨盆前倾与后倾、腿部形态甚至是步态调整的目的。

例如:设计主题舞蹈教学“海”,音乐选自《海之味》,涉及学科:音乐学、舞蹈学与人体运动科学。第一阶段:指导学生原地站立,身体找准中立位,眼睛平视前方,用胸式呼吸跟随音乐,带动肋骨外扩与收缩,感受海浪声带给身体的轻盈感。第二阶段:在此基础上,指导学生加上双臂张开呈芭蕾七位手状,感受气息与呼吸动作双臂,寻找到漂浮感。第三阶段:指导学生用胸式呼吸带动膝盖有节奏的放松与直立。直立向上时感受枕骨不断向头顶方向延伸,放松时感受后背有堵墙,脊柱沿着墙壁在坐骨的引导下下沉。第四阶段:指导学生用胸式呼吸带动肋骨左右前后的运动。在胸式呼吸的基础上,带领身体中心移动。

该主题教学是借助普拉提的呼吸训练方法与舞蹈创作、音乐律动相结合的教学方式,使学生紧张和僵硬的身体得到解放与放松,从而昂头挺胸地去迎接生活的各种挑战。当学生初步完成练习后,教师可以不断地加入新的动作元素,例如:背推侧屈与拧转的练习,地面的、站立的、跳跃的、旋转的……对学生加以舞蹈化的审美引导与主题动作创造引导。

2.感知情绪与动作的关系,创造富有情感表达的动作形象训练

身体与动作潜藏着丰富多样的情绪、语言和思考,善于表达与沟通的人,通常也都擅用其身体与动作。因此,身体是承载情绪、心智、信仰与价值观的桥梁。在日常生活中,在不同语境下,身体动作会随之产生不同的变化表现。本训练方法用音乐引导学生情绪,展开情感、主题、情节、画面的想象,引导学生在情境营造的氛围中,跟随音乐旋律进入音乐情感—表情训练—造型编创—动作编创等教学环节的设计。首先,在音乐旋律中,让学生感受旋律、歌词对表演情绪的营造;其次,引导学生学会捕捉日常生活体验,懂得生活是艺术的来源;最后,指导学生掌握音乐编舞的基本概念,能以情感表达为动因,编创舞蹈造型和动作。

比如:设计主题舞蹈教学“戴上红领巾的那一天”,音乐选自《我爱你,中国》,涉及学科:音乐学、舞蹈学与戏剧学(表演)。第一阶段:以儿童合唱版《我爱你,中国》歌曲作为导入,创设教学情景。第二阶段:表情训练,让学生感受“激昂”的情绪带动面部肌肉、眉毛、眼睛、鼻子、嘴角的整体表情,感受身体肌肉的内在表演张力。第三阶段:造型编创。通过歌曲主题引导学生想象中小学校园里升国旗、行队礼、戴红领巾的场景,设计主题造型。第四阶段:动作编创。在造型编创基础之上,配合歌曲的旋律和节奏,使造型开始运动,产生舞蹈动作。

该主题舞蹈教学是通过音乐片段启发学生联想日常生活行为到舞蹈动作的创造,丰富学生的情感体验,尊重学生的个性思考,并鼓励学生积极地参与。让学生在歌声中先启动情感,再激活身体,使技能教学呈现系统化。教师从中可以引申出其他情绪的主题训练,如表现喜、怒、哀、害怕、烦躁、沉思、爱、渴了、饿了、累了等。

3.扩展动作语汇与表现范围的丰富性,创造主题形象的训练

该部分主题的设计是对中小学音乐教材的归纳,总结出音乐课程律动的五大主题:生活、动物、校园、民族音乐、自然(四季变化)。该环节的训练可使师范生具备教学与编创的双重能力,提升其职业综合素养。

以设计主题舞蹈教学“种子发芽”为例,音乐选自《谜语华尔兹》,涉及学科:音乐学、舞蹈学与自然科学。第一阶段:观看科普影像资料和聆听音乐,引导学生想象自己是一颗小种子,感受和想象身体模拟的可能性;第二阶段:在音乐中指导学生进行用气息带动头、躯干、手臂、下肢的动点训练,从蜷缩到伸展的造型,尝试身体形成各种形状、方向、高低层次的变化,表现自然生命生长的过程;第三阶段:对外部空间进行动作探索,使造型开始连贯运动,下肢中心开始移动,如走、跑、跳等大幅度的动作元素进行参与。

该课程围绕舞蹈编创中学生想象力与创造力的激发,可以通过观看科普片的方式,启发学生用身体动作去展现,引导学生充分认识艺术创作是感性与理性思维协作而产生的,既有天马行空的想象,又要有合乎理性的作品结构、内容与形式的呈现。

五、结语

在“创造”和“融合”的课程教学要求下,在跨学科舞蹈教育理论与实践的探索启示下,音乐学(师范)专业舞蹈编创课程通过知识融合、审美引领、开掘想象、意志品质熔铸等多种教学手段,尝试引导学生形成乐于学习、勤于思考、善于创新的品质。以教师职业为导向,以音乐师范专业为特征,舞蹈编创课程在师范教育、舞蹈教育、音乐教育、创新教育等多种教育思想的指引下将继续探索。音乐学(师范)专业舞蹈编创课程还有更多充满意义的讨论远未结束。