大同北魏墓葬中的房形椁

文图/张志忠

1997 年,大同市考古研究所在大同南郊智家堡沙场抢救性发掘了一座北魏墓,出土一具房形石椁,这是大同地区首次考古发现的房形石椁。石椁由数十块砂岩料石拼合组成,外形接近木构建筑,单檐“人”字坡悬山顶,四壁、梁架及顶部绘有壁画,有墓主人宴饮、侍从、牛车鞍马图等。2000 年,雁北师院宋绍祖墓房形石椁面世,仿木构建筑,结构精巧,外壁雕刻铺首衔环,内壁有绘画,引起学界的广泛关注。近十多年来,大同地区又有不少房形石椁出土,学界对平城房形石椁的功能定名和文化渊源研究不断深入,目前尚难得出各方都认可的结论。

除房形石椁以外,大同地区北魏墓葬中还发现用木构件搭建的房形葬具,因木材容易腐朽,上边的部分大多数塌落损毁,仅底部保存了原有形制。这种葬具平面多呈长方形,整体为房屋样式,内设木棺或木床,虽然使用不同的材质,但其形制、功能与房形石椁相同,我们统一将其命名为“房形椁”。

房形椁的类型

大同地区北魏墓葬形制可分为竖穴土坑墓、竖井墓道土洞墓、长斜坡墓道土洞墓和长斜坡墓道砖室墓四类,其中土洞墓根据墓室形状又可分为梯形、长方形、方形和偏室等小类,墓室内葬具大多数沿用鲜卑传统的梯形木棺。房形椁主要出现在长斜坡墓道方形土洞墓和长斜坡墓道砖室墓中,根据其材质可分为房形石椁和房形木椁。

房形石椁

至今为止,大同地区北魏墓葬出土的房形石椁已有十多具。平面呈横长方形,为抬梁式承重墙结构,大部分为单檐“人”字坡悬山顶,由数十块不同形状的砂岩石板拼合而成,少数有纪年、绘画或雕刻。按照年代排序,最早是太安三年(457 年)阳高县王官屯尉迟定州墓出土的房形石椁,其次为太安四年(458 年)解兴墓房形石椁,稍后是和平元年(460 年)张智朗墓房形石椁,最晚为太和元年(477 年)宋绍祖墓房形石椁。其余石椁均无雕刻、绘画,也无纪年。这些房形石椁形制多样,大致可分四类。

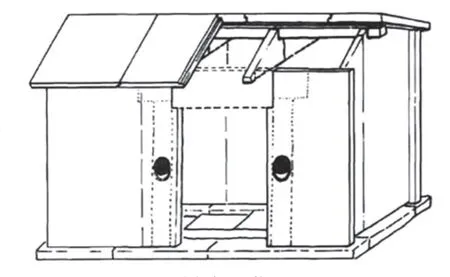

第一类房形石椁为前廊后室,内设石床,发现2 具。

宋绍祖墓房形石椁

宋绍祖墓房形石椁,墓主为北魏幽州刺史、敦煌公宋绍祖,葬于太和元年。外观为仿木结构三开间,面阔2.98 米,进深2.3 米,高2.34 米。南面有前廊,廊柱为八角形,柱础上圆下方,雕刻盘龙和覆莲,柱头栌斗上承阑额,上施一斗三升,铺间施“人”字拱。外壁浮雕铺首衔环和泡钉,内壁有壁画,北壁为抚琴图,其余已难以辨识。内设平面呈倒“凹”字形的石床,其上未见棺木痕迹及尸骨,但置有2 个石灰枕。在椁顶板上散落2 具不完整骨架,鉴定为一男一女两个个体,应为墓主宋绍祖夫妇。

尉迟定州墓房形石椁,2010 年出土于阳高县王官屯,面阔2.52 米,进深1.42 米,高1.85米。石构件未经磨光,尚存许多斧凿斜痕。前有廊,廊柱截面为八角形,柱础为上圆下方覆盆式,柱头上承托柱头铺作,斗拱为一斗三升,明间施搭牵出挑。明间设门洞,以石板封堵,外侧中部刻有铭文:“太岁在丁酉,二月辛巳朔,十六日丙申/步胡豆和民莫堤尉迟定州,以官绢六匹从六臣常买/得初文侯莫陈染干买砖八千枚,即日毕了。砖保无/识忍寒盗,若有识忍呵责,仰买得葬自至地下七春/洛书断了,券破之后,若不丕休/时人张坚固、李定度知。”年代考订为北魏太安三年(457 年)。内设长方形石床,其上未发现棺木痕迹,有石灰枕,置人骨一具,为成年女性,佩戴有铜下颌托。

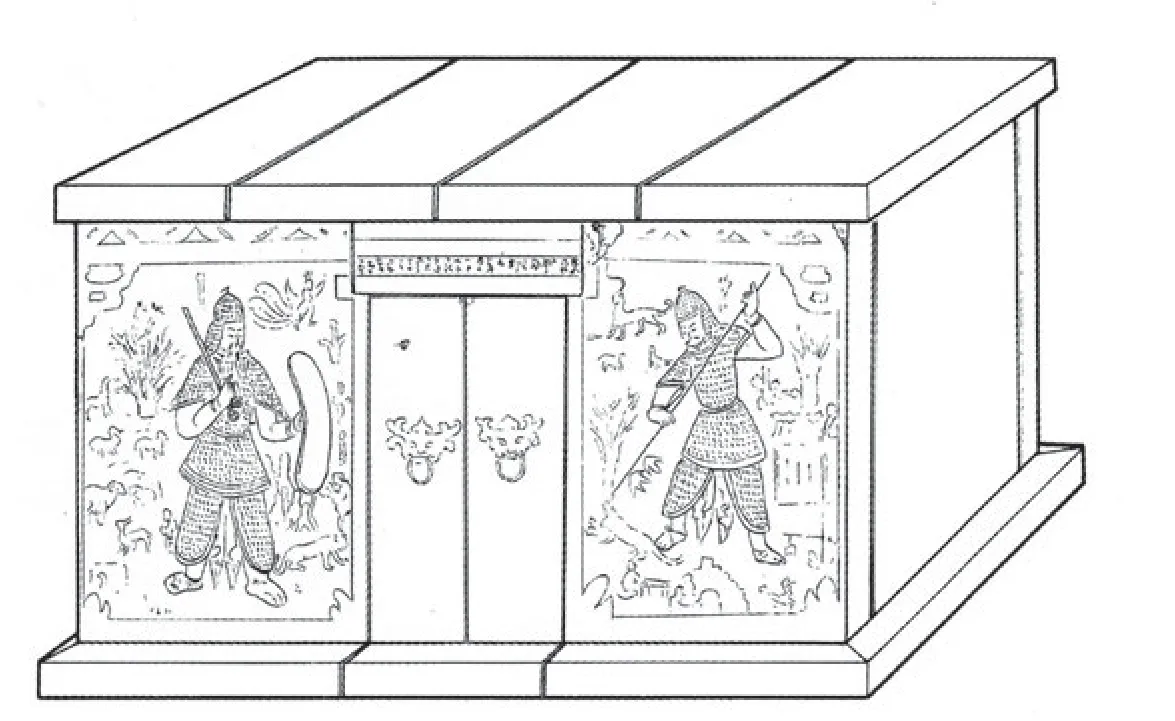

第二类房形石椁无前廊,内设石床,这种类型的数量最多。

智家堡房形石椁

智家堡房形石椁,面阔2.11 米,进深1.13 米,高1.6 米。内壁四面绘壁画,北壁为夫妇并坐图,东、西壁分别为男女侍从图,南壁为车马出行图。四壁下部距石椁底部30 厘米未绘壁画,表明原设置有石床。从所绘壁画看,与司马金龙墓和云冈石窟二期构图、纹饰相近,大致推断墓葬年代为北魏太和年间(477—499 年)。

张智朗墓房形石椁,2011 年发现于御东新区大同市公安局工地,面阔2.41 米,进深1.5 米,高1.75 米。内壁前半部分绘车马出行、牛车宴饮等场景,外壁门两侧绘镇墓武士。内设长方形石床,立面雕饰缠枝葡萄纹和水波纹。壁画整体风格以红白黑为基本色调,采用重彩华丽装饰。石椁门外右侧石壁上阴刻“惟大代和平元年,……毛祖德妻太原郡榆次县张智朗”等铭文,可知墓葬年代为北魏和平元年(460 年),墓主为毛祖德妻张智朗。

尉迟定州墓房形石椁

张智朗墓房形石椁

富乔发电厂房形石椁,2015 年考古工作者接到群众举报在大同城南富乔发电厂抢救了一座北魏石质葬具,清洗拼对修复后,基本可以复原。面阔 2.42 米,进深1.79 米,高1.67 米。内壁均绘有壁画,为反映佛教题材的全景式图像。北壁正中彩绘二佛并坐,两侧各绘三尊坐佛,佛之间为供养菩萨,下层为排列整齐的供养人队伍。南壁彩绘七佛坐像,顶部彩绘飞天,使人感觉仿佛置身于佛教殿堂,将死者往生佛国的美好愿望表现得淋漓尽致。内设长方形石床,雕刻忍冬纹和水波纹图案,人骨架和随葬器物均已失落。通过了解,与石椁同时出土的还有一块墓志铭,经多方打听,获得了一些墓志铭信息,纪年为大代皇兴三年(469 年),墓主为邢合姜。

第三类房形石椁无前廊,内置木棺,仅发现1 具。

云波里房形石椁,2014 年发现于云波里华宇工地,面阔2.84 米,进深1.89 米,高1.85 米。前檐竖立4 根檐柱,平面为八角形,柱头刻出皿板和栌斗,上承三角梁向外出挑,前端按照拱的式样雕凿,上置斗承橑檐枋,虽然只有一挑,增加的出檐也不是多深远,但挑拱与梁枋结合共同承担出挑的作用,从结构上改变了汉代以来采用插拱或斜撑的出挑方式,是中国古代建筑斗拱发展史上的一个新开端。内置一前大后小的梯形木棺。该墓随葬品与宋绍祖墓和司马金龙墓俑群和其他器物特征相似,推断墓葬年代为北魏太和年间。

第四类房形石椁为平顶,内设石床,形制特殊,仅发现1 具。

解兴墓房形石椁,现藏于大同北朝艺术博物馆。外形为标准的长方体,面阔2.16 米,进深1.05 米,高1.18 米。顶部为平顶。内壁绘有壁画,内容有墓主人宴饮、鞍马牛车和奏乐。前壁外侧彩绘武士、大门和一些人物、动物组成的生产生活场面。门楣之上是一段墨书文字:“唯大(代)太安四年岁次戊戌,四月甲戌朔六日己卯,解兴,雁门人也,夫妻王(亡),造石堂(室)一区之神柩(祠),故祭之。”内部曾有石床,可惜搬迁时扰乱,不易复原。

富乔发电厂房形石椁

云波里房形石椁

解兴墓房形石椁

房形木椁

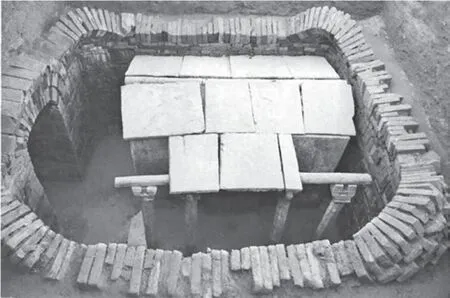

房形木椁均发现于长斜坡墓道砖室墓中,由于木材容易腐朽,加之盗扰等原因,清理时上边多为杂乱堆积的木屑,看不出木椁上部原有结构,清理到底部时木椁形制逐渐清晰起来。其平面为方形或长方形,用加工好的木构件按当时建筑外观造型拼合组装而成,根据不同形制可分为两类。

第一类房形木椁为前廊后室,内设木床,发现2 具。

七里村M1 房形木椁,2001 年大同南变电站工地发现。墓室中部保存木构葬具,平面为长方形,面阔2.96 米,进深2.42 米。底部木板以“井”字形结构搭接成地袱。南部为前廊,有三个雕刻莲瓣纹的帐础,柱孔残留有木痕,为前廊的立柱。柱础上斜置的横木,为前廊顶部上的横木跌落所致,说明木椁上部存在木构件。葬具西部设长方形木床,其间等距离设三根撑档,南部有灰枕,人骨架仅存头骨,弃于木板上,葬具两侧是散落的围板。

二电厂M31 房形木椁,2002 年发现于大同二电厂工地。葬具位于墓室中部,平面为方形,为前廊后室结构。后室四周用木板呈“井”字形搭接,底部平铺木板作地袱,前廊中间置一柱础。木椁中部偏东砌一砖台,为纵向的长方形,将葬具分成东、西两部分。西部为长方形木床,上面有白灰痕迹,多具人骨架被丢弃在木床外。

第二类房形木椁无前廊,内设木床,仅发现1 具。

七里村M37 房形木椁,2001 年发现于大同南变电站工地。葬具平面为方形,面阔 2.12 米,进深1.92 米。四周木板作“井”字形结构搭接,南部平铺一层木板,质地似树皮,有韧性。葬具中部偏西砌一砖台,为纵向的长方形,将木椁分成东、西两部分。西部为长方形木床,头部有一灰枕,放人骨架一副,保存较差,仰身直肢葬,为女性。东部中间有横向的撑档,底部为纵向的木板痕。东南角放一石质柱础,上雕覆莲蟠龙。

二电厂M31 房形木椁

房形椁的功能和定名

房形椁构造均为长方形房屋式样,顶部为“人”字坡悬山顶和平顶两种,绝大部分内部设置石床、木床和砖(砌)床。床上不见木棺痕,上置石灰枕,尸体直接陈放于床上。宋绍祖墓房形石椁,内设“凹”字形石床,上置石灰枕一对,未见任何棺木痕,骨架散见石椁顶部及墓室内,应为盗扰所致,死者下葬时直接放于石床上。从功能上看,石床可能是代替棺木直接用于陈尸的葬具,具有棺的性质。

云波里房形石椁,石椁内没有设石床,而是在底板上置一具前大后小的梯形木棺,虽然腐朽严重,但棺痕清晰,棺内人骨一具,头向西,仰身直肢。这从另一个角度证明,石床的性质与棺相同,即直接陈尸的葬具。既然明确了石床的性质是棺,依据“椁周于棺”的葬俗,罩在石床外面的房形石质葬具自然应定性为石椁。

房形石质葬具以前多沿用石椁的名称,据文献记载,东周已有石椁。据《华阳国志·蜀志》载:“有蜀侯蚕丛,其目纵,始称王。死,作石棺石椁,国人从之,故俗以石棺椁为纵目人冢。”战国时期关于魏襄王使用石椁的情况,《西京杂记》有更为详细的描述:“魏襄王冢,皆以文石为椁,高八尺许,广狭容四十人。以手扪椁,滑液如新。中有石床、石屏风,婉然周正,不见棺柩明器踪迹,但见床上有玉唾盂一枚……床上石枕一枚。”与大同地区北魏墓出土房形石椁、石床、石灰枕十分相近。

宋绍祖墓出土墓铭砖刻有“大代太和元年岁次丁巳幽州刺史敦煌公敦煌郡宋绍祖之柩”的铭文,据《礼记正义·曲礼下》中“在床曰尸,在棺曰柩”和《释名·释丧制》中“尸已在棺曰柩”等记载,可知柩是一种葬具,指已装尸体的棺材,那么,该房形石椁应定名为石棺或石棺室,简称为石室。《宋书·礼志二》也载:“汉以后,天下送死奢靡,多作石室、石兽、碑铭等物”,可为佐证。

2003 年,西安市文物保护考古所发掘北周凉州萨保史君墓,出土一具房形石椁,为歇山顶,内设石床,门楣刻有“大周凉州萨保史君石堂”篆书铭文,显然该房形石椁自名为“石堂”。不仅如此,近年来,大同北朝艺术博物馆收藏的解兴墓房形石椁,门楣同样有“石堂”名称的墨书文字,根据“名从主人”的原则,此类房形石椁宜定名为“石堂”,说明北魏到北周始终将这种房形石椁命名为“石堂”。

在自名“石堂”的墓葬发现之前,学界一直称房形石质葬具为石椁,因石椁中有石床或棺木,房形石质葬具实际起了椁的作用,具备椁的功能,因此称为石椁并没有错。实际上,石椁、石室、石堂三者虽然名称不同,但功能相同,实指同一物体,可谓同物异名,若无墓葬自名者,石椁、石室可以继续使用,不必拘泥于定名的限制。

木椁最早见于新石器时代龙山文化时期,至商周已普遍运用于大、中型墓葬中,形状均为长方体箱形。春秋时期,文献首次出现了四阿的椁,如《左传·成公二年》描述:“宋文公卒,始厚葬。用蜃炭,益车马,始用殉,重器备。椁有四阿,棺有翰、桧。”椁的外观与当时四阿顶的房子相似。战国两汉时期,木椁仍然采用长方箱形,无建筑外形,椁板结合以凹槽榫卯为主,椁内分隔出大小不同的空间,放置棺木及随葬品。

到了平城时期,大同地区北魏墓葬除普遍使用梯形木棺外,还有在棺外设置梯形木椁或梯形石椁的,也可见到在石床、砖床或棺外悬挂帷帐,同时又出现了形制更为复杂的房形石椁和房形木椁。房形木椁采用加工好的木构件拼装而成,内设木床,形制与房形石椁完全一致,只是保存较差。1973 年,山西省考古研究所在寿阳发掘北齐库狄迴洛墓,墓主葬于北齐大宁二年(562 年),出土一座屋宇结构木椁建筑,已倒塌,且腐朽严重,仅能辨认出屋宇顶部的残木板、地袱、八角倚柱、斗拱等残存木构件,以及其大致的分布情形,推测屋宇形木椁面阔三间,进深三间,内置黑漆木棺一具,棺内并列人骨骸三具。可见,北朝时期葬具不仅出现了房形石椁,同时也有形制相同的房形木椁。

我国古代堂与室一直为居住建筑,并有“前堂后室”的说法。汉代开始在墓地修建祠堂,东汉中后期又兴起石构祠堂,《水经注》记载的墓前石祠堂很多,北魏文明太后冯氏陵墓前建有永固石室,说明堂与室在居住建筑的基础上,增加了死者灵魂起居饮食和后人祭祀的功能。解兴石堂和史君石堂的发现,表明房形椁在形式上模仿居住建筑,在定名上也套用生前居所的称谓,使死后灵魂居住的场所无限接近生前的场景,这是对汉代以来“事死如生”传统丧葬观念的最好诠释。

房形椁的渊源

大同地区北魏墓出土的房形石椁,均采用加工好的石质构件柱、梁、板、斗拱,按照当时建筑外观造型拼合组装而成。这种葬具最早见于东汉时期四川地区流行的房形石棺,发现较为典型的有4 件,分别出土于成都天回山崖墓、乐山沱沟嘴东汉张君墓、内江中区红缨东汉崖墓和郫县东汉砖墓中。其中,郫县东汉砖墓石棺,除了其盖呈重檐九脊歇山顶外,其形状、大小以及周壁所刻图案内容等均与同出的另外两件石棺无异。芝加哥大学艺术史系教授巫鸿先生认为,四川出土的房形石棺可以被看作北魏房形石椁的原型。

东汉时期流行于四川的房形石棺,在沉寂二三百年之后,到北魏时期突然出现在平城地区墓葬中,可能是北魏太武帝崇奉道教推动的。当时最流行的道教派别是四川的天师道,房形石棺可能随着天师道传入平城而被广泛使用起来,一直影响到北朝和隋唐的房形石椁。不过,如果四川房形石棺对北魏葬具产生了影响,首先应该反映在性质相同的石棺上,而非罩在棺外的石椁上。从发掘材料看,北魏石棺没有类似建筑形式,所以关于上述房形石椁原型的断定需要重新斟酌。

也有学者认为北魏房形石椁的直接参照物,应该是北京大学艺术学院郑岩教授注意到的东汉晚期山东地区流行的墓上建筑石祠堂。这种石祠堂的建筑风格和装饰主题与石堂惊人的相似,这是四川房形石棺所不能企及的。更重要的是,祠堂这种用于祭祀的地面建筑,到其建成二三百年后的北魏时代,郦道元在《水经注》也有记录,有的甚至留存到今天。《水经注·㶟水》记载了当时文明太后的永固堂:“岭上有文明太皇太后陵,陵之东北有高祖陵,二陵之南有永固堂,堂之四周隅,雉列榭、阶、栏、槛,及扉、户、梁、壁、椽、瓦,悉文石也。檐前四柱,采洛阳之八风谷黑石为之,雕镂隐起,以金银间云矩,有若锦焉。庙前镌石为碑兽,碑石至佳,左右列柏,四周迷禽暗日。”《魏书·高祖纪》将其称为永固石室,“(太和五年)夏四月己亥,行幸方山。建永固石室于山上,立碑于石室之庭。”永固堂或永固石室其实就是文明太后陵的寝殿,相当于民间祭祀的祠堂。从对永固堂的描述看,俨然如同北魏房形石椁一般,两者的外观设计极为相似,在细节装饰方面也多吻合。虽然房形石椁有时被称为石室或自名石堂,套用了居住建筑的名称,但其作为葬具椁的功能只是陈放死者尸骨,而不像墓地石祠堂起着后人祭奠死者的作用。因此,北魏房形石椁是仿照东汉墓地建筑石祠堂修建的推断仍存在一些疑问。

那么,北魏房形椁这种特殊形制的葬具究竟来源于哪里?我认为不能简单以房形石椁为切入点进行探讨,应该放在同时期丧葬背景下,结合魏晋以来的无棺葬特征,如石床、砖(砌)床、悬挂帷帐,以及大同地区出土的同类型房形木椁,进行综合研究,探索北魏房形椁的渊源。

魏晋时期墓葬开始流行前有甬道和长斜坡土墓道的平面布局,墓室由多室向单室过渡,这种形式在洛阳、河西魏晋墓和江南东吴墓中,都是经常采用的。汉代墓葬出现的棺外悬挂帷帐,在魏晋时期继续流行,甘肃酒泉晋墓出土的龙形铜帐钩,上部作龙首形,下部有圆銎。《晋书·桓玄传》记载帷帐四角作金龙,辽阳王家村晋墓壁画中帐角就饰以金龙。《后汉书·礼仪志下》载:“丧帐皆以簟。”簟是竹席,可知汉代丧帐内只用竹席,而不用床。辽阳魏晋墓在葬制方面,除使用漆木棺外,开始流行将尸体陈放在尸床上的无棺葬,并流行使用两端起翘的石灰枕。

阳光车城北魏墓,2 件石帐础置于石床外

北魏平城时期墓葬形制,流行竖井墓道土洞墓、长斜坡墓道土洞墓或砖室墓。砖室墓和土洞墓中的方形墓,除使用前大后小的梯形木棺外,流行将尸体陈放在砖、石床上的无棺葬,并使用两端起翘的石灰枕。如大同南郊北魏墓群M112,在墓室垒砌石床,内用黄土填实,墓主尸骨完整,仰身直肢躺于石床上,不见木棺。又如迎宾大道北魏墓群M2、M3、M26、M78,M78 发现墓室内砌筑有砖床,其上无棺,直接陈放尸体,头下置石灰枕。

二电厂北魏墓群M1、M2,各有2 件石帐础置于砖床外

北魏彩绘木柱

龙首帐钩

不仅如此,平城墓葬还出现许多在石床或砖床外侧悬挂帷帐的现象,如司马金龙墓出土有精美石雕床,周围发现4 件雕刻精美的石帐础,以及保存较好轮旋制成的3 件木杆,石帐础内插木杆用于悬挂帷帐。阳光车城北魏墓墓室北部为一雕刻精美的石床,外侧置2 件石帐础,尸骨因盗扰大多被弃于墓底。二电厂北魏墓群M1、M2,墓室北部为砖床,其上有石灰枕或人骨架,外侧置2 件石帐础,均属于悬挂帷帐的设置。又如南郊田村北魏墓,墓室北部设置一雕刻精美的石床,其上有石灰枕和随葬品,石床左右两侧角部位置,对称安装4 个圆形铁环,墓室上部淤土出土3 件圆形木杆,下粗上细,顶端留有隼头,圆木杆直径约4 厘米,残长分别为22 厘米、25 厘米、64 厘米,恰好可以插入圆形铁环内,考古简报推测当初下葬时在石床周围设置有丝织品帷帐。此外,在一些北魏墓葬中,出土有铜或铅锡一类的龙首帐钩,应该是用来悬挂帷帐的。

平城壁画墓中也有相似的内容,如沙岭壁画墓和云波里壁画墓,墓壁四角彩绘仿木构建筑的柱子、柱础和斗拱,使墓室更像现实生活中的居室。正壁绘制木结构屋宇式建筑,周边装饰帷幔或设置围屏,内设床榻,墓主端坐其中。再比如文瀛路壁画墓,墓室北侧和西侧砌筑2座砖床,两床之间设矮墙分隔,北侧砖床上直接陈放尸骨,头西脚东,仰身直肢,紧挨砖床东侧墙壁绘制有柱子、柱础、“人”字拱和一斗三升斗拱,横枋下装饰有帷幔。

沙岭壁画墓彩绘仿木构建筑

沙岭壁画墓壁画,墓主人端坐于帷幔内

文瀛路壁画墓壁画

房形石椁加工难度大,费时费力,部分有绘画、雕刻和题记,显示墓主具有较高的身份和地位。房形木椁外形和装饰更接近壁画墓中墓主端坐的木构房屋,葬制和功能与石床、砖床外侧悬挂帷帐相近,有理由相信它们存在一定的渊源关系。房形木椁易腐朽,出土时能确认为木椁的数量很少,大多未发现绘画、雕刻和纪年文字,说明墓主身份和地位不高。参照出土器物,房形木椁的年代与房形石椁相当。

云冈石窟开凿后,北魏墓葬中出现了大量的石灯、磨盘、帐础、石床、石椁等石制品,许多砂岩制品是开窟过程中的副产品,石雕技术和彩绘工艺由石窟佛寺流向民间,并进入丧葬习俗中,坚实的石雕制品不易损毁腐朽,确保往生墓主的生活美满永恒,房形石椁集中出现于这一时期就是最好的佐证。