大熊猫研究文献计量分析

李睿孜, 刘定震

北京师范大学生命科学学院,生物多样性与生态工程教育部重点实验室, 北京 100875

大熊猫(Ailuropodamelanoleuca)作为仅在我国四川省、陕西省和甘肃省分布的特有珍稀物种和活化石,是广大科研工作者研究的重点物种。大熊猫于19世纪70年代被发现并被鉴定为一个新物种[1]。初期针对大熊猫的研究多侧重于形态和生理构造,如爪[2—3]、大脑[4—5]、骨骼[6]、视觉色素[7]等。随着大熊猫被发现和命名,研究者对其分类地位的激烈争议也随之开始。不同学者分别基于其形态特征、生活习性和行为等,提议大熊猫应该归属于浣熊科(早期的一些科学家)、熊科(西方的大部分哺乳动物学者)和大熊猫科(胡锦矗为代表)。Sarich[8]构建的系统发育树显示大熊猫应被划归为熊科而非浣熊科或小熊猫科。之后,分子生物学的证据也进一步证实了该结论[9]。1974—1977年,中国政府组织开展了全国第一次大熊猫调查,对该物种在我国的分布与资源状况有了初步的认识。1983年,由中国政府和世界自然基金会共同建立的中国大熊猫保护研究中心正式建成并投入使用。这一时期分子生物学技术和3S技术(遥感技术、地理信息系统和全球定位系统)的发展和应用也使得对于大熊猫的研究开启了新的阶段,大熊猫的生境选择[10]、系统发育[9]、遗传多样性[11]以及生理学特征[12]等逐渐成为研究的焦点。尽管世界自然保护联盟于2016年根据全国第四次大熊猫调查的结果将其受威胁程度等级由“濒危”调整为“易危”[13],但人们对于大熊猫的研究热情并未衰退。随着近年来研究领域的扩展和研究技术的成熟,人们对于大熊猫的分布、行为、适应、进化以及遗传有了愈加深刻的认识,这些研究成果对于大熊猫的就地和迁地保护都起到了重要作用。日渐增加的文献和著作,对于推动大熊猫及其生态系统的保护和国家公园建设起到了不可或缺的作用。在新形势下,如何通过对单一物种的研究与成果积累,借助人类对单一物种尤其是旗舰物种重要生态价值的认识[14],推动生态系统水平的生物多样性研究与保护是一个挑战性的问题。

然而,截至目前,尚缺乏针对有关大熊猫研究成果与文献资料的系统、完整的分析和总结。1990年四川师范学院和成都大熊猫繁育研究基地曾经针对大熊猫、川金丝猴(Rhinopithecusroxellanae)、扭角羚(Budorcastaxicolor)等重点保护动物的文献情报进行了总结和归纳[15]。该书对从事相关研究的科研人员的文献检索和科研工作提供了重要帮助。然而,受限于当时信息技术的发展水平,对大熊猫研究工作的总结仅限于简单的归纳和分类列举,缺乏进一步的分析。互联网和计算机检索技术的发展以及文献计量学的兴起,使得对大熊猫研究文献和成果的数字化和分析与总结成为可能。与此同时,相关软件的开发也为数据可视化提供了基础。陈文德等[16]曾对2009—2019年大熊猫研究进行了文献计量分析,并将国内外相关文章从发表领域、作者隶属单位和不同学科领域等多个角度进行了分类统计。该研究所涉及的文献统计较为全面,且对比了国内外研究差异,但所选取的时间范围偏窄,且缺乏数据的可视化。

若要全面、详尽地总结回顾人类对大熊猫近百年来的研究历程,并借助该旗舰物种的研究结果与积累推动生态系统水平的生物多样性保育与研究工作,则需通过文献计量明确如下问题:(1)研究热度在年际间如何变化?(2)国内外的研究主体有哪些?(3)研究内容的侧重点如何发展?对此,本研究基于Web of Science(WOS)和中国知网(CNKI)两个文献数据库,以大熊猫为主题,分别对1929年以来的英文文献和1955年以来的中文文献进行了计量分析,以期回顾国内外针对大熊猫的研究历程,对未来大熊猫的研究方向做出一些预测和展望,推动我国大熊猫保护事业的繁荣、业已启动的大熊猫国家公园建设和生物多样性保育工作。

1 研究方法

1.1 数据来源及采集方法

本研究所用文献数据库为Web of Science(WOS)和中国知网(CNKI),分别作为中文文献和英文文献来源。在Web of Science核心合集中,设置检索条件为:主题=“giant panda”,文献类型=“ARTICLE” OR “PROCEEDINGS PAPER” OR “REVIEW”,语种 =“ENGLISH”。从Web of Science类别中排除非生态学和非生物学领域的文献。检索日期为2021年6月8日。共检索到1221条文献记录。导出这些文献的全记录及其引用的参考文献供后续分析。

在CNKI中通过高级检索,限定文献主题为“Ailuropodamelanoleuca”,勾选中英文扩展,文献类型为“学术期刊”,语种为“中文”,数据最后更新时间为2021年6月8日。由于《中文核心期刊要目总览》(第一版)发布于1992年[17],因此对中文文献的检索以1992为界限划分为两个阶段。对于1955—1991年的文献,学科类别选择“生物学”“野生动物保护”“畜牧与动物医学”“林业”“环境科学与资源利用”“资源科学”“工业通用技术及设备”“考古”“数学”“化学”“建筑科学与工程”和“旅游”等12类学科,共检索到498条文献记录。对于1992—2021年的文献,来源类别选择“北大核心”,学科类别选择“生物学”“野生动物保护”“畜牧与动物医学”“林业”“环境科学与资源利用”“旅游”“地质学”“资源科学”“农业经济”“计算机软件”“建筑科学与工程”和“自然地理学和测绘学”等12类学科,共检索到1172条文献记录。中文文献共检索到1670条。选择文献导出格式为 “Refworks” 并导出数据供后续分析。

1.2 数据分析方法

其次,利用CiteSpace.5.8.R1对检索数据进行可视化处理。CiteSpace是美国德雷塞尔大学陈超美团队研发设计的文献数据可视化软件,在文献计量分析中被广泛应用。将来自于WOS的文献时间跨度设定为1929—2021年,将来自于CNKI的文献时间跨度设置为1955—1991年或1992—2021年。时间切片、节点类型和选择标准均以形成清晰、简明的网络图为原则,按照不同的内容分别进行设置,其他设置采用系统默认的参数。所有可视化分析均使用链接剔除功能。可视化分析的内容及参数设置如下:(1)基于WOS 的数据构建研究机构合作网络图、国家及地区合作网络图。时间切片均为10年,节点类型分别为机构和国家,选择标准分别为Top 10%和Top 20%。(2)基于WOS数据的文献共被引分析,时间切片为10年,选择标准为Top 5%。结果采用时间线视图进行展示,聚类名称采用对数似然算法。聚类结果合理性的评估标准为:模块值(Q值)大于0.3表示社团结构的划分为显著;平均轮廓值(S值)大于0.5为聚类合理[18]。(3)突现性检测,分别提取中英文关键词,并计算其突现强度,即出现频次的骤增强度,时间切片设置为3年,选择标准为Top10%。

2 结果

2.1 年度分布

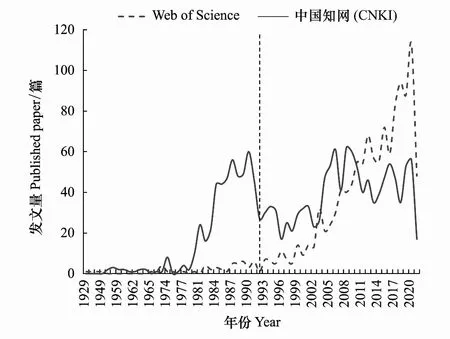

根据WOS检索结果,在1221条文献记录中,最早针对大熊猫研究的英文文献发表于1929年,该文是对大熊猫外部形态特征的描述[19]。受制于研究对象较少、样本难以获取等原因,1929—1981年间的大多数年份都无相关文献发表,期间总文献数仅为14篇。1982—2020年,有关大熊猫研究的英文文献发表数量虽有所波动,但整体仍呈指数增长趋势(R2=0.893,P<0.01),并在2020年达到最高值113篇/年(图1)。

图1 大熊猫研究发文量年度分布(1929—2021年)

检索结果中最早针对大熊猫研究的中文文献发表于1955年,谭邦杰[20]对大熊猫为何珍贵、名称与分类、形态与构造、生态共4个方面作了详细、系统的介绍;周明镇[21]补充提供了大熊猫化石的有关资料。1955—1979年相关的文献数均未超过8篇/年,但自1980年起发文量显著增长,1984—1991年均维持在超过40篇文献的较高发文量。尽管1992年后的发文量波动明显,1992—2020年的大熊猫中文文献量整体仍符合线性增长(R2=0.401,P<0.01)。

2.2 研究主体及其合作

2.2.1 核心作者

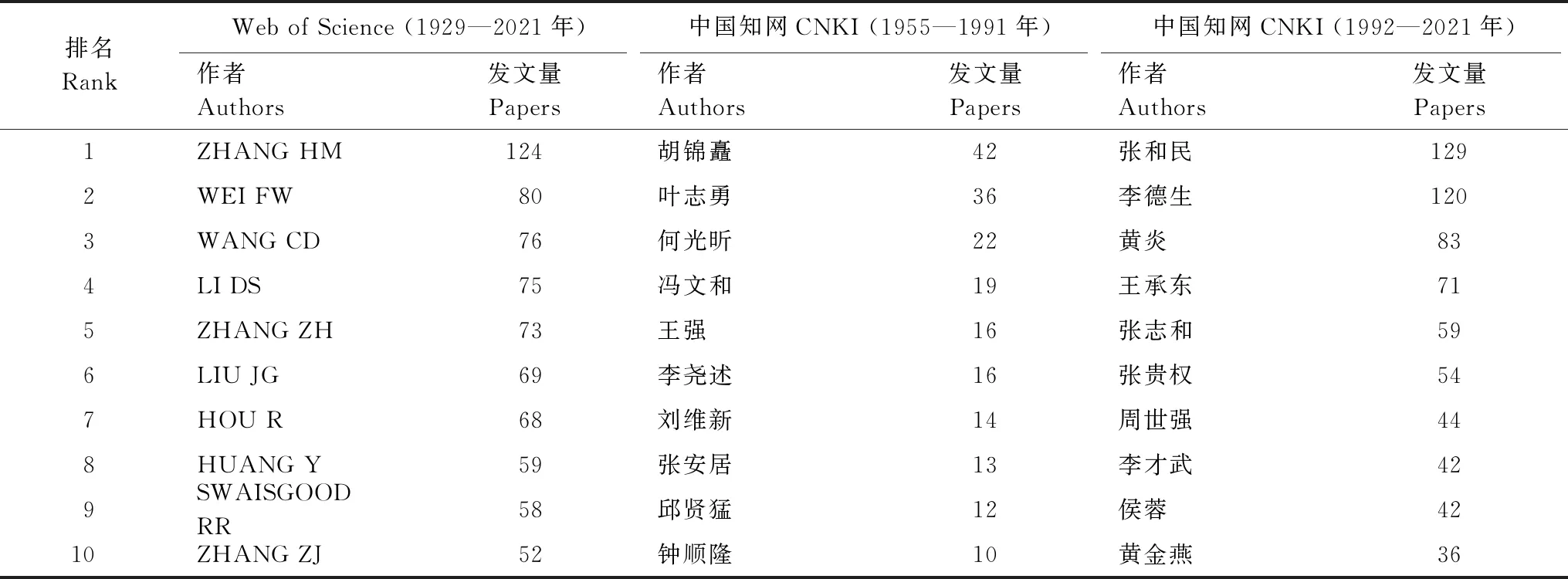

以署名作者为标准统计发文量,将3个数据集中发文量最高的10位作者列于表1。24位核心作者分属于9个研究机构,其中隶属于国内专门为大熊猫保护和繁育设立的研究机构,即中国大熊猫保护研究中心(9位)和成都大熊猫繁育研究基地(4位)的核心作者占到了半数以上。另有4位作者分属于西华师范大学、四川大学和密歇根州立大学3所高校;5位分属于成都动物园和北京动物园。魏辅文隶属中国科学院动物研究所。Swaisgood RR隶属美国圣地亚哥动物学会。由此可知,该领域的核心作者以专门从事大熊猫保护研究工作的人员为主,以高校科研工作者次之。

胡锦矗先生是我国大熊猫研究的奠基人,自1980年起就在《南充师院学报(自然科学版)》《兽类学报》《生态学报》《野生动物学报》《生物学通报》等多家在国内具有影响力的中文期刊上发表大熊猫研究论文,研究内容涉及大熊猫野外调查[22]、饲养繁殖[23]、种群特征[24—25]、个体行为[26—27]等多个方面,其在1992年之前所发表的中文文献占检索结果的8.4%。1992年以来,发表大熊猫研究中文论文总数超过100篇的仅有张和民和李德生。他们二人的研究内容早期侧重于大熊猫的繁殖行为、生境[28—29]和圈养繁育技术[30],近年来则更加关注大熊猫的野化放归[31—32]、生理生化[33]和肠道微生物[34]等研究领域。不过,张和民和李德生二位作者论文总数较多的原因,与他们二位长期担任所在单位的行政和科研负责人有直接关系。

由于移动式压力容器运输车的模型非常复杂,为加快其有限元分析的速度,需要按以下原则进行化简[1]:(1)总体简化。分析主要集中在压力容器以及与之关联的螺栓和车架,不考虑车头以及轮胎的受力情况,故可在保留其对压力容器的有效载荷的情况下将其化简;(2)零件简化。在不影响计算结果的基础上,对压力容器非直接碰撞部位的零部件进行适当简化;(3)微小特征简化。对模型中不重要的零部件上的小孔、圆角、倒角等特征进行适当简化,对关键部位的特征则进行了保留。将简化后的模型导入到ANSYS Workbench中,如图3所示。

在大熊猫研究领域,张和民、王承东、李德生、张志和、侯蓉、黄炎共6位作者同时也位列于中英文发文量排名前10的名单中。而魏辅文 (WEI FW)、刘建国 (LIU JG)、张泽钧 (ZHANG ZJ) 3位研究者则更倾向于发表英文论文(表1)。魏辅文在该领域的研究侧重于对大熊猫和小熊猫(Ailurusfulgens)两个同域物种的共存研究,尤其关注两个物种在同一地域内的栖息地利用和生态位分化的问题[35—36]。魏辅文也率先将基因组学所涉及的新技术引入大熊猫研究领域,揭示了大熊猫种群衰退和扩散等适应性机制[37—39]。此外,从表1中CNKI发文前10作者的名单变化也可以看出,老一辈和新一代大熊猫科研人员的明显变化及人才更替的过程。同时,无论是高等院校或研究所,还是专门为大熊猫保护与繁育建立的研究机构,英文发文量较多的或为科研学术带头人兼负责人,或为高校/研究所的核心研究员。

表1 发文量排名前10位的大熊猫研究领域核心作者

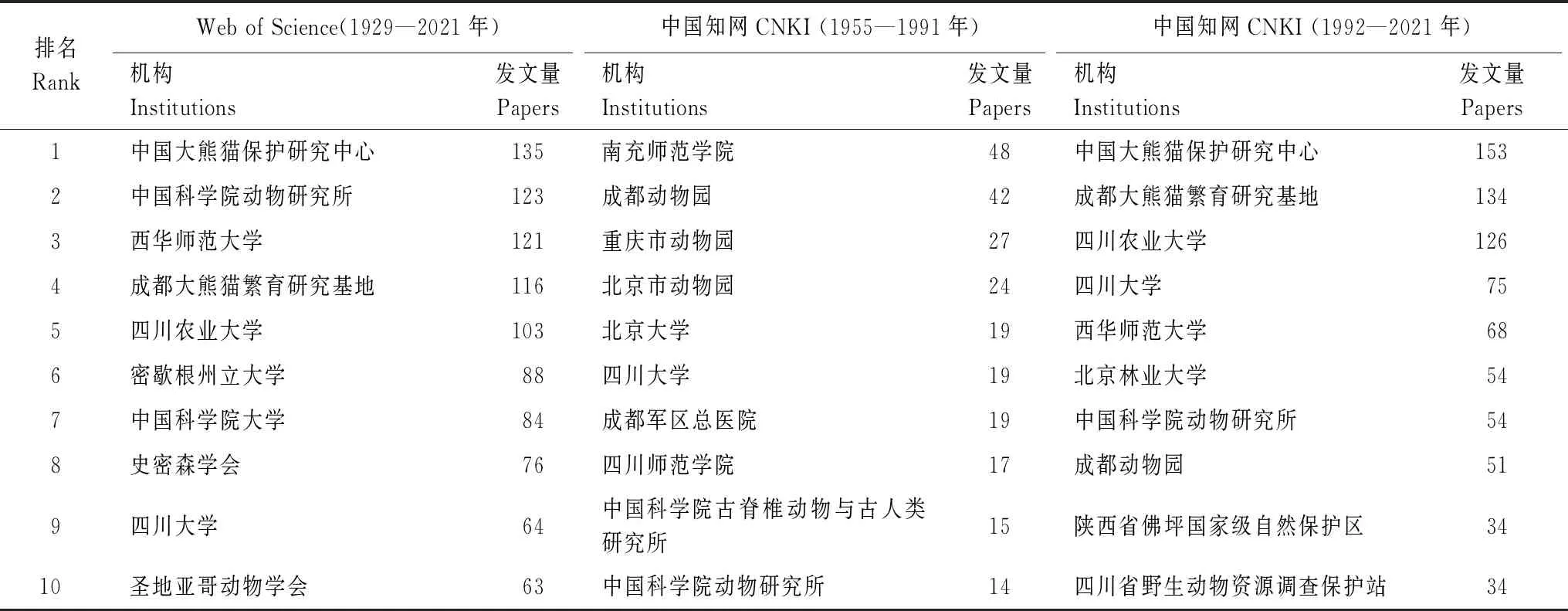

2.2.2 研究机构

大熊猫研究领域中,英文发文量排名前10的研究机构中有3所为国外的研究机构(表2)。中国大熊猫保护研究中心不仅英文发文量位列第一,其在1992年至今的中文发文量也同样位居榜首。成都大熊猫繁育研究基地也在大熊猫研究的英文论文成果中做出了重要贡献。在大熊猫研究领域,西华师范大学(其前身为南充师范学院)、四川农业大学、中国科学院大学、四川大学、北京大学、四川师范学院和北京林业大学等国内高校的发文量排名靠前,且以上大学均位于四川省或北京市。

表2 发文量排名前10位的大熊猫研究机构

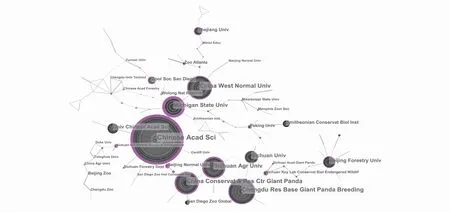

基于WOS绘制研究机构合作网络图(图2)。合并同类节点后,生成的网络图中共有节点135个,连线175条,仅显示发文量大于10篇的研究机构标签。最外圈为紫色的节点为中介中心性大于0.1的关键节点,这些节点更有能力促进其他节点间的通信。中心性最高且与其他机构间连线最多的研究机构为密歇根州立大学,其中心性为1.11,而其发文量仅位列第6。这表明密歇根州立大学在大熊猫领域的研究多依赖于与其他机构,尤其是中国的研究机构如中国科学院、西华师范大学、卧龙自然保护区等之间的合作。中心性次之(0.88)的为发文量最多(272篇)的中国科学院,其合作单位涵盖了国内外高校、自然保护区和社会团体(中国野生动物保护协会)等多种类型的机构。从发文量、中心性、与其他机构的连线数和突现性综合而言,中国科学院无疑是大熊猫研究领域最具影响力的机构。此外,中国大熊猫保护研究中心和北京师范大学的中心度也较高,均为0.55。

图2 大熊猫研究领域机构合作网络图

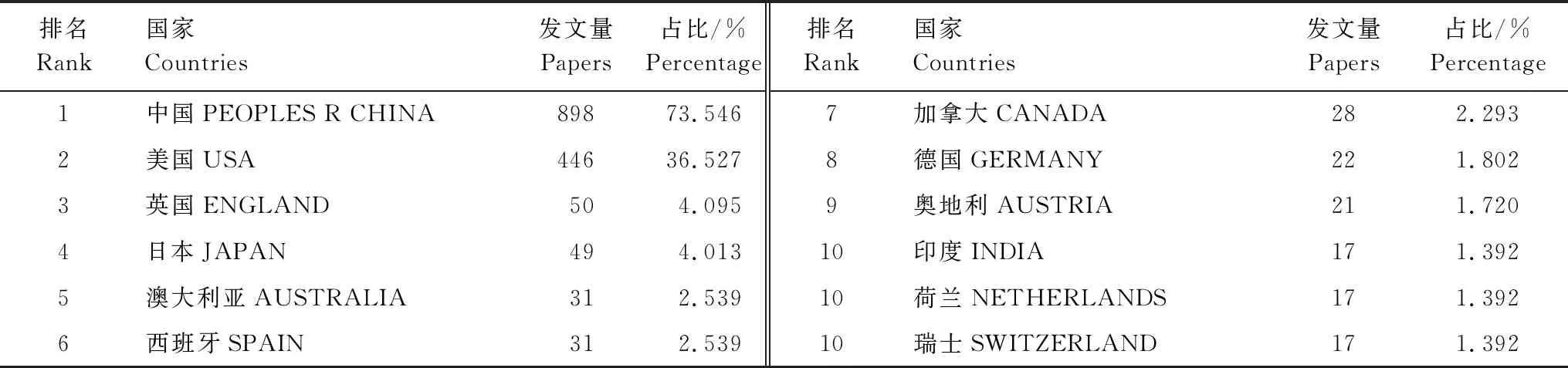

2.2.3 研究国家及地区

根据WOS的检索结果,中国的发文量占总数的73.5%,在大熊猫研究领域占据绝对优势(表3)。根据大熊猫谱系(2019年版),我国自1936年从野外捕获大熊猫起,截止2019年11月,累计拥有圈养大熊猫1228只。而1936—2019年,在中国以外的国家出生、借展或运输的大熊猫分布为:美国54只,日本48只,英国14只,墨西哥12只,加拿大11只,奥地利10只,其余国家均小于10只(某一只或多只大熊猫可能到访过多个国家)。由此可知,除科研实力和研究重心外,我国得天独厚的物种资源优势,是我国科研工作者发表大熊猫研究论文数量较多的重要原因之一。

表3 英文发文量排名前10的大熊猫研究领域研究国家及地区(1929—2021年)

基于WOS绘制国家及地区合作网络图(图3)。排除3个非国家节点后,生成的网络图中共有节点31个、连线67条。位于关键节点的国家共有16个,中介中心度排名前5的国家依次为瑞士(1.50)、加拿大(0.69)、南非(0.61)、比利时(0.48)和美国(0.36)。除美国外,这些国家的发文量并不高。发文量最高的中国虽处于关键节点,但中心度仅为0.25,并非位于网络图中最核心的位置,这说明中国在大熊猫分布优势的基础上更多独立开展研究。在如今国际合作研究日趋紧密、国际科研环境日趋开放的环境下,出现这一现象的原因可能与大熊猫这一物种地理分布的独特性及其在我国所独有的政治、文化意义有关。

图3 大熊猫研究领域国家及地区合作网络图

2.3 研究内容

2.3.1 文献共被引及聚类分析

对源自WOS的1221篇文献做文献共被引分析,共生成430个节点,628条连线,结果以时间线图展示,以关键词作为聚类标签,共生成48个聚类,相同聚类主题的文献按照时间顺序在同一水平线上分布,有紫色外圈的节点表示该聚类主题中的高被引文献。图4展示了最大的8个聚类。聚类网络模块度Q=0.9123,加权平均轮廓值S=0.9192,表明聚类结果是合理的。

图4 文献共被引聚类时间线图

群组#0:“gut microbiome”所提取到的主题词主要包括gut microbiota, risk assessment, high-throughput sequencing, metagenome等。该组文献发表于2015—2019年,主要研究核心为大熊猫肠道菌群,例如野生大熊猫肠道菌群结构和功能的季节性变化、功能潜力、以及大熊猫与其他哺乳类动物肠道菌群的对比[40—42]。Wei等[43]对该主题的研究进展进行了综述。

群组#1:“giant panda habitat”所提取到的主题词主要包括giant panda national park, matching,livestock,human disturbance等。该组文献发表于2013—2020年,主要研究内容为远程耦合,即两个或多个地区之间的社会经济和环境相互作用,在栖息地保护和全球可持续发展中的重要作用[44—45],以及大熊猫分布和栖息地利用的变化[46—47]。这一群组中的研究具有空间尺度大、时间跨度长、影响因素多等特点。该群组的工作主要由美国密歇根州立大学团队完成。

群组#2:“microsatellite”所提取到的主题词主要包括land surface phenology, landscape connectivity, fuelwood collection, MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)等。该组文献发表于2002—2012年,主要研究内容为微卫星等分子手段在大熊猫生境和种群调查中的应用。例如,Zhu等[48]利用分子证据(微卫星数据的种群变化联合模拟)和历史信息(栖息地和人类种群变化),分析出土地利用变化、森林砍伐和栖息地破碎可能是造成小相岭山区孤立的大熊猫种群高度濒危的原因。Zhan等[49]讨论了利用分子统计的方法调查得出的大熊猫种群数量与全国第三次大熊猫调查结果出现较大差异的原因。

群组#3:“climate change”所提取到的主题词主要包括disease, species distribution modeling, acclimation, biotic interaction等。该组文献发表于2012—2020年,主要研究内容为气候变化对大熊猫种群及栖息地的影响,与群组#1内容有重叠。例如,Li等[50]基于联合国政府间气候变化专门委员会第五次评估报告的模式比较计划(IPCC-CMIP5),结合生物变量(食物供应)和非生物变量(气候和地理)评估了大熊猫保护区在气候变化中的保护有效性。Tuanmu等[51]评估了气候变化对中国秦岭林下竹子和大熊猫的影响。

群组#4:“stress”所提取到的主题词主要包括anogenital gland secretions (AGS), non-invasive methods, stereotypic behavior, choice等。该组文献发表于2000—2005年,其内容核心为大熊猫的化学通讯和行为学研究,包括野生大熊猫交配行为观察[52],不同高度的标记姿势对化学通讯效果的影响[53],化学信息与大熊猫性别、年龄及个体识别[54—55],以及环境丰容对圈养大熊猫行为的影响[56]等。

群组#5:“feliformia”所提取到的主题词主要包括Ailuridae, Canidae, Musteloidea, Caniformia等。该组文献发表于1991—1995年,主要研究内容为小熊猫(Ailurusfulgens)[57—58]、棕熊(Ursusarctos)[59]等与大熊猫有较近亲缘关系物种的遗传学研究。这些研究为大熊猫分类地位的确立和遗传特征的探究提供了理论依据和参考价值。

群组#6:“Baylisascarisschroederi”所提取到的主题词主要包括PCR, genetic diversity, ecological niche factor analysis, foraging patch utilization等。该组文献发表于2008—2014年,主要研究内容为圈养大熊猫最常见的体内寄生虫西贝氏蛔虫(Baylisascarisschroederi)[60],大熊猫全基因组研究[61],以及基于此的大熊猫演化历史和适应性研究。

群组#7:“DNA fingerprinting”所提取到的主题词主要包括family relationship, adaptive variation, substitution rate等。该组文献发表于2001—2006年,主要研究内容为大熊猫的遗传多样性、遗传分化和亚种形成等问题,侧重于分子生物学方法在大熊猫种群研究中的应用。例如,Fang等[62]研究了种群大小和栖息地破碎度对大熊猫长期生存的影响。Wan等[63]利用DNA指纹图谱技术揭示了大熊猫的遗传分化和亚种形成,认为秦岭种群应该作为一个独立单元进行保护管理。

由上述8个聚类所分布的时间段可以看出,早期对大熊猫的研究侧重于其分类地位(#5)、行为(#4)、遗传特征(#7)和种群动态(#2)等方面的研究。近年来,研究人员则将关注重心转移到了大熊猫的肠道微生物(#0)、生境(#1)和全球气候变化造成的影响(#3)上。

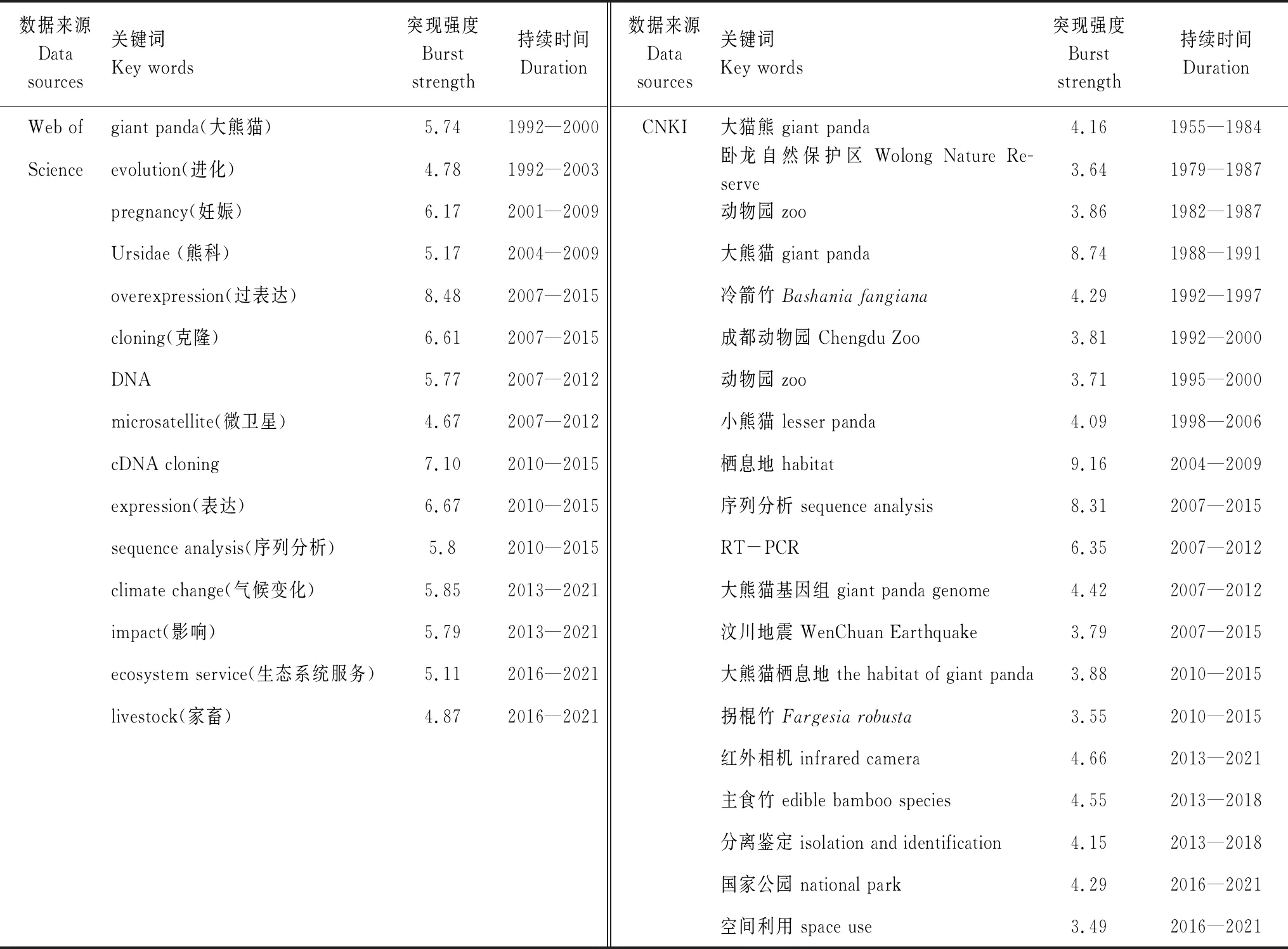

2.3.2 关键词突现性检测

由突现关键词检测得到大熊猫研究领域突现强度较高的英文关键词15个,中文突现关键词20个,按照突现开始的时间顺序排列(表4)。根据突现关键词可将大熊猫研究大致分为以下三个阶段:(1)2007年以前,突现词出现的年份较为零散,对大熊猫的研究还处于起始和探索阶段。“evolution”“ Ursidae”“小熊猫”等关键词以较高频率出现表明这一阶段早期关注大熊猫的分类地位和与其它物种的演化关系。“成都动物园”以及两次出现的“动物园”等词表明大熊猫的圈养繁殖和保护也是这一阶段的重点研究内容。“卧龙自然保护区”和“栖息地”则体现了研究人员对野生大熊猫及其生境的关注。由此可知,我国对大熊猫的研究和保护工作采取圈养繁殖和野生种群保护(亦即迁地保护和就地保护)的并行管理。这些研究成果为大熊猫种群的复壮作出了巨大贡献,也为之后更为具体和多样化的研究工作打下了坚实的基础。此外,1955—1984年突现的“大猫熊”和1988—1991年突现的“大熊猫”反映了这一物种中文名称的变化;(2)2007—2012年集中涌现了7个英文突现词和6个中文突现词,且均持续了5或8年,从“microsatellite”“sequence analysis”“RT-PCR”“序列分析”“大熊猫基因组”等关键词可以看出,随着生物学技术的快速发展,分子生物学手段被大量应用到大熊猫研究中,基因组研究和基因表达是这一时期的研究焦点;(3)2013年至今突现的关键词表明,近年来大熊猫的研究热点为大熊猫栖息地及所属生态系统的保护以及气候变化、人类活动等因素对其种群和栖息地的影响。

表4 大熊猫研究领域中英文突现关键词

3 结论与展望

综上,可以得出如下结论:首先,从发文量年度分布来看,英文文献发表量正处于快速增长阶段,大熊猫仍然是目前的热点研究对象。尽管大熊猫受威胁程度等级已由“濒危”降级为“易危”,但由于其独特的生态地位和保护生物学意义,大熊猫在相关研究领域的重要性并未受到影响。其次,在研究主体及其合作方面,由于大熊猫独特的地域分布性,从发文量上看,不论是核心作者还是研究机构,我国都占据主导地位。与此同时也应注意到,发文量最高的中国虽处于关键节点,但中介中心度与瑞士、美国和加拿大等国家相比较低。在如今国际合作研究日趋紧密、国际科研环境日趋开放的环境下,我国应与其他国家间建立更为密切、普遍的科研合作关系,将大熊猫研究进一步推向国际前沿水平。第三,在研究内容上,大熊猫领域近年来的研究热点集中在:(1)远程耦合、气候变化、全球可持续发展等对大熊猫分布和栖息地利用的影响。此类研究具有空间尺度大、时间跨度长、影响因素多等特点;(2)人类干扰,尤其是放养家畜和采伐,对大熊猫种群数量、生境选择以及栖息地的影响;(3)大熊猫肠道菌群,例如野生大熊猫肠道菌群结构和功能的季节性变化、功能潜力、以及大熊猫与其他哺乳类动物肠道菌群的对比;(4)大熊猫全基因组研究,以及基于此的大熊猫演化历史和适应性研究;(5)大熊猫国家公园的试点建设、管理成效、监测体系等。

3S技术、分子生物学技术、物种分布模型等研究方法的成熟和广泛应用从宏观尺度和微观机理上将大熊猫领域的研究带入了新的阶段。未来大熊猫研究工作将重点从以下几个方面展开:(1)全球气候变化和人类活动对大熊猫的影响。全球气候变化以及由其带来的生态学效应在诸多研究结果的佐证下已成为了不可否认的事实。2020年以来新冠肺炎疫情也使意识到人类活动对于地球生态的深刻影响。尽管野生大熊猫种群数量有所回升,保护工作取得了阶段性成效,但仍应关注到野外大熊猫在气候变化的大背景和人类活动的干扰下所面临的生存风险。(2)大熊猫国家公园建设以及基于生态系统水平的生物多样性保育工作。2021年10月12日,大熊猫国家公园正式设立,这也标志着我国的大熊猫保护工作迈入了新阶段。如何充分发挥大熊猫“明星物种”和“旗舰物种”的生态作用,将研究结果应用到业已开始的国家公园建设和生态文明建设中,切实提高保护区内生物多样性,真正实现人与自然的和谐共存,仍是尚待解决的问题。(3)提高野化放归效率。随着我国圈养繁育技术的日趋成熟,圈养大熊猫种群数量的增长和国内圈养条件有限之间的矛盾逐渐显露。如何提高大熊猫的环境适应能力以保障野化放归效率,也将成为未来的研究重点。(4)动物福利保障。在欧美国家,动物福利在观念上较为普及,在制度上较为完善。而我国的动物福利仍处在起步和发展阶段。对于圈养大熊猫而言,动物福利在迁地保护中十分重要,但现有文献中明确提到动物福利的很少。

对大熊猫的科学研究已经历经了跨世纪的百年征程,也取得了瞩目的成就,但仍需承认,对大熊猫的研究和保护工作还有很长的路要走。相信在众多奠基人的研究基础上,立足国情,加强国内和国际间交流和合作,使理论与实践相结合、迁地保护与就地保护相促进,真正关注这一珍稀物种的存续,大熊猫研究领域必将有更加长足的发展。

致谢:感谢闫拯、史闰涵、黄心蕊和姚雪梅对研究和写作给予的帮助,感谢徐骁巍博士对CiteSpace使用提供的帮助。