隧道底鼓的变形研究及处治措施

李登峰 谢锦鸿

(中国五冶集团有限公司八公司,成都 610063)

随着我国铁路工程深埋山岭隧道工程不断涌现,山岭隧道开挖断面大、埋深大的特点使其在穿越高地应力、构造应力较大区域时,频繁出来底部隆起变形病害(底鼓)。

针对隧道底鼓病害,学者们开展了一系列研究。张建等[1]利用有限元对黄土隧道底鼓进行研究,结果表明仰拱填充不均匀是隧道底鼓产生的原因;高登[2]通过对隧道仰拱处进行受力监测,认为仰拱不合理施工是导致底鼓的主要原因;杨建民等[3]通过对隧道进行长期监测,认为仰拱刚度不够、锚杆长度不足是导致隧道底鼓发生的主要原因;屈小七等[4]分析了隧道底鼓原因,提出了底鼓防治措施;刘建国等[5]对膨胀土引起了隧道底鼓进行了研究,通过监测数据提出了优化施工组织的方法,达到了控制底鼓进一步变形的目的;王崇艮等[6]认为红层缓倾岩层地段隧道底鼓主要受仰拱强度和曲率的影响,设计时未充分考虑围岩强度和不重视锚杆的设计也是导致隧道底鼓现象发生的原因[7-8];郑长青等[9]认为竖向高地应力与仰拱底鼓量呈现线性关系;田洪铭等[10]认为高地应力条件下,隧道仰拱和边墙连接处会因应力集中而导致隧道底鼓的发生。

目前,针对高地应力条件下隧道底鼓的起因和处理措施的研究较少,因此,本文以某隧道段为例,利用MIDAS 数值模拟软件对高地应力条件下发生的隧道底鼓开展研究,并提出治理措施,研究成果可为同类型隧道提供参考。

1 工程概况

研究隧道位于青藏高原与四川盆地过度地带,跨越大巴山区和四川盆地,地形条件复杂。隧址具体位于米仓山脉,嘉陵江左岸,出口紧邻嘉陵江,山势陡峻。隧址区地面高程530~1 080 m,相对高差最大约565 m,隧道埋深190~560 m。

隧道洞身依次穿越三叠系下统飞仙关组四段(T1f4)泥岩、页岩夹泥灰岩、灰岩;一、二段(T1f1+2)页岩夹泥灰岩、灰岩;铜街子组二段(T1t2)页岩、泥灰岩、泥质灰岩;中统雷口坡组(T2l)灰岩、白云岩夹页岩、泥灰岩;下统嘉陵江组(T1j)灰岩、白云质灰岩夹岩溶角砾岩、页岩、泥灰岩三套地层岩性。

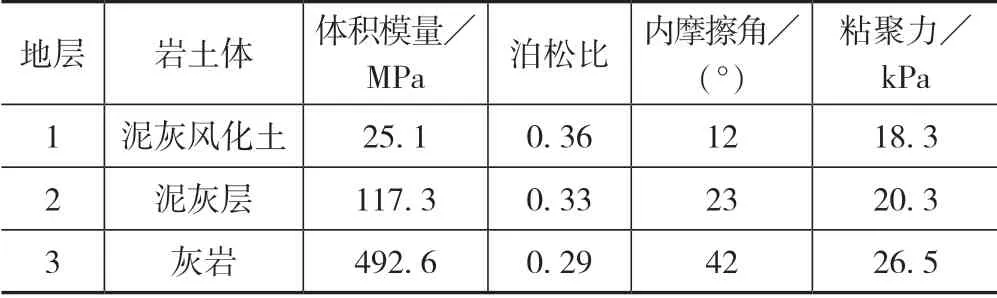

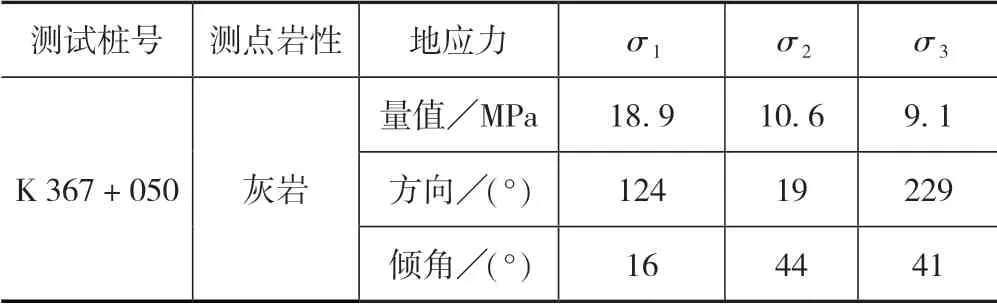

根据地勘报告,隧道K 367+040~ K 367+060底鼓段岩土体的力学性质如表1所示。应力测试采用澳大利亚的空心包体应力传感计,共选择3 个不同的测试点,得到的地应力数据如表2和表3所示。

表1 岩土体力学性质表

表2 代表性测点地应力测试成果表

由表2和表3可知,3 个测点隧道外13~15 m 处围岩最大主应力10.2~18.9 MPa,岩石单轴抗压强度和最大主应力的比值为0.5~3,根据国内规范围岩处于极高地应力状态[11];从水平主应力与上覆自重应力的比值为1.5~2.5 可知,围岩处在较高或高地应力状态。结合隧道围岩体挤压变形程度、变形量级、速率以及滑移区范围,分别选择3 个测试点进行应力测试,经计算3 个测点最大主应力σ1平均值为14.6 MPa、最小主应力σ3平均值为7.2 MPa,差值为7.4 MPa;灰岩天然单轴抗压强度平均值为7.2 MPa。

表3 3 个测点最大主应力σ1 值表

2 数值模拟

2.1 模型的建立

为研究区域建立数值模型,模型边界长度×高度为90 m×60 m,延伸20 m。试算结果表明,超过此边界隧道的受力和位移变化不大,此边界合理。隧道采用CD 法进行开挖,开挖面左边采用5 根锚杆,右边采用6 根锚杆进行初期支护。

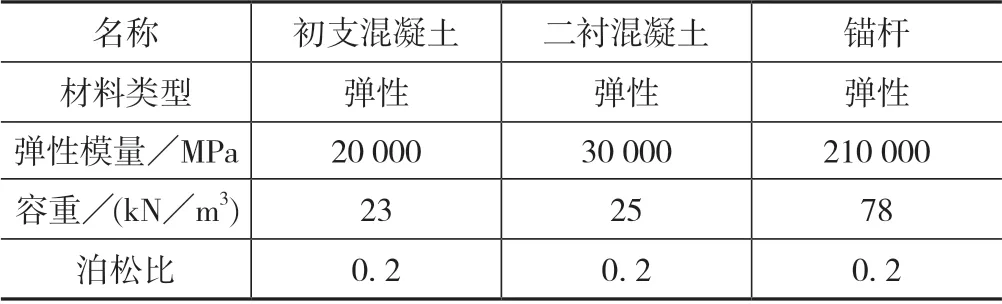

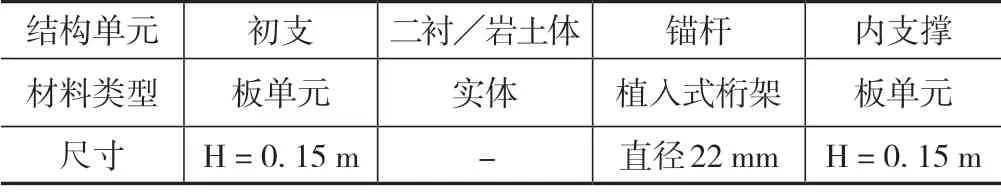

假定初期支护混凝土(C30)和二衬混凝土(C35)和锚杆为弹性材料,以上3 种材料均采用结构单元,基本参数和属性选取如表4和表5所示。三维模型(包括岩土体)共15 942 个单元,12 031 个节点。

表4 隧道结构参数表

表5 隧道模型属性表

2.2 模型的计算步骤

模型建立以后,按照岩土体的相应性质进行赋值,岩土体采用莫尔库仑模型,同时施加自重和约束,对隧道岩土体施加初始地应力,初始地应力施加以后,对岩土体位移清零。

岩土体位移清零以后施加地应力(表2和表3),并对岩土体和支护措施的性质进行赋值(表4和表5),赋值完成后实施开挖(每2 m 开挖1 次,共计开挖10次)和添加支护等措施(开挖后立即进行支护),最后计算至隧道平衡,收敛精度为1e-5。

2.3 模拟结果

2.3.1 围岩变形分析

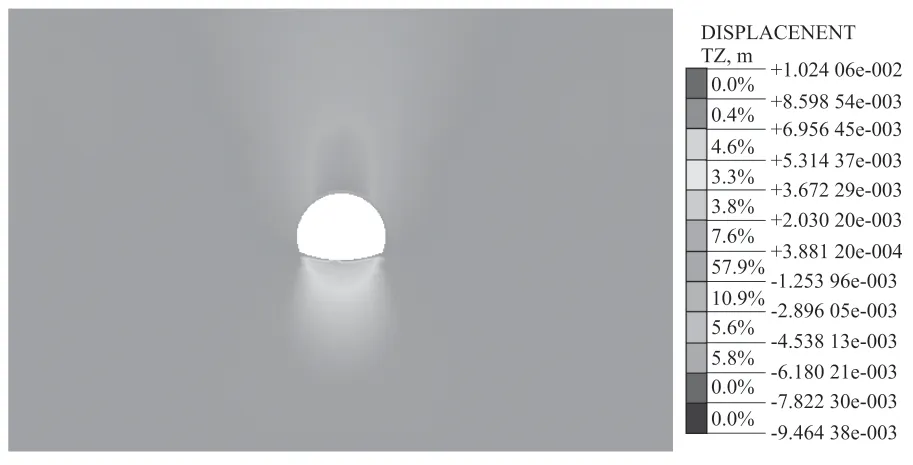

隧道整体竖向位移如图4和图5所示。

图4 隧道整体竖向位移图(m)

由图4可知,85%隧道岩土体竖向位移超过20 mm,最大位移主要集中在仰拱处,由此可知高地应力作用下,仰拱处发生了明显的隆起现象(底鼓)。

为进一步探明隧道断面发生的位移,选取K 367+050纵断面进行说明,截取仰拱左侧作为研究对象,提取位移如图5所示,由图5可知此断面处位移主要集中于仰拱,最大隆起高度为61.2 mm,85%岩土体隆起高度为42~54 mm。

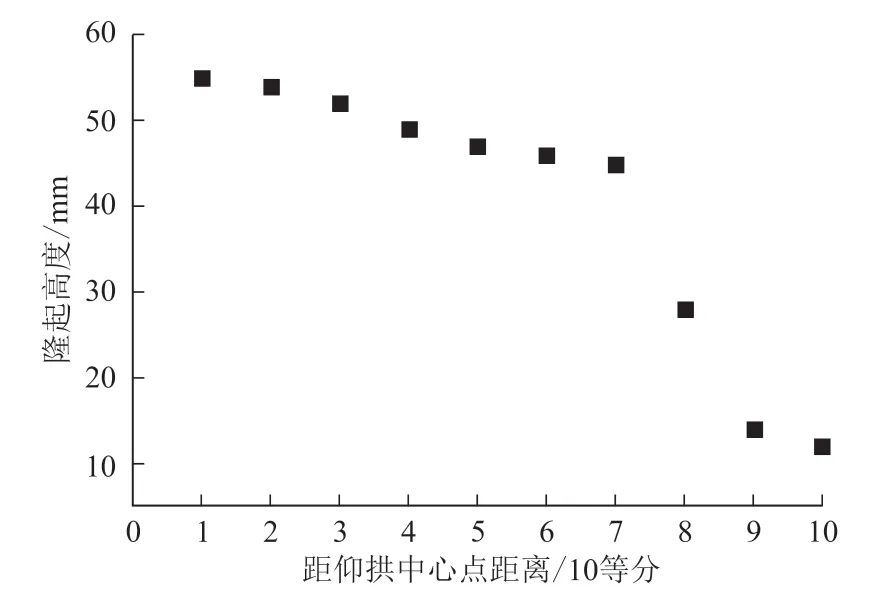

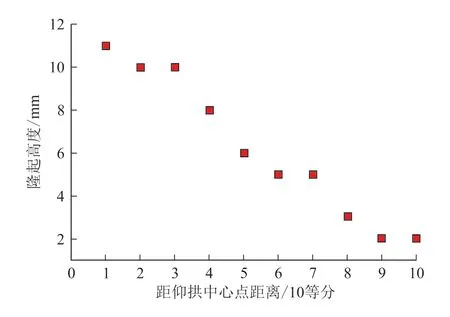

隧道发生底鼓以后,对底鼓进行了现场实测,以仰拱为中心点,向左延伸至仰拱边界,共计选取10 个测试点,测量数据如图6所示。

由图6可知,距离仰拱中心点越近,隆起高度(方向竖直向上)越大,70%岩土体隆起高度超过36 mm,80%岩土体的隆起高度为38~55 mm,与数值模拟结果相符,这在一定程度上说明高地应和衬砌设计强度弱是导致隧道仰拱隆起的原因。

图6 现场实测仰拱隆起高度图(mm)

2.3.2 支护结构变形分析

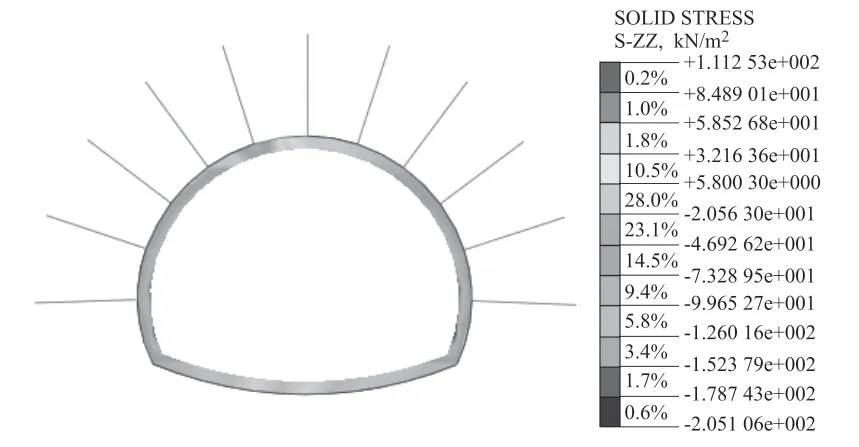

高地应力作用下隧道衬砌的竖向应力如图7所示。

由图7可知,95%的二衬均发生了竖向应变,尤其是仰拱处,这说明地应力作用下衬砌发生了较大程度的竖向变形破坏。

图7 隧道衬砌竖向应力图(kN/m2)

2.3.3 锚杆位移及应力分析

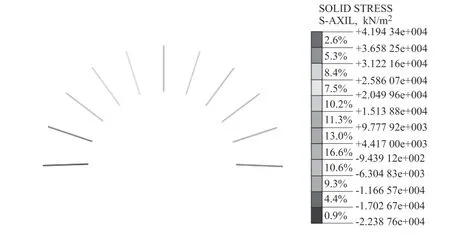

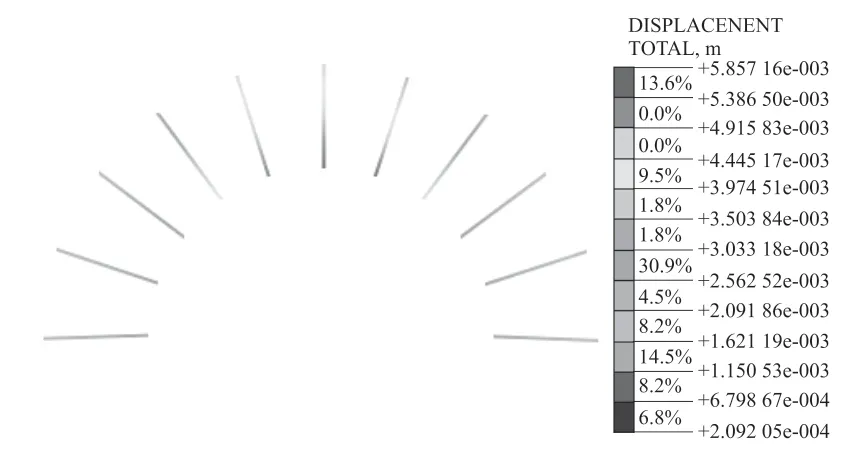

赵家岩K 367+050 处锚杆的受力如图8所示。

图8 K 367+050 处锚杆的受力图

由图8可知,50%锚杆的受力超过1.0 GPa,说明在地应力作用下,锚杆的受力较大,在此受力作用下锚杆的位移如图9所示。

图9 锚杆的整体位移图(m)

由图9可知,88%以上锚杆的整体位移超过1 cm,隧道顶部锚杆的位移甚至达到了5 cm,这说明锚杆强度不足,且已发生了一定程度的变形破坏。

根据现场实测情况,高地应力作用下隧道发生了一定程度的底鼓变形,锚杆位移变形和顶部混凝土开裂现象,这与数值模拟结果对应,进一步验证了高地应力和衬砌设计强度弱是隧道发生变形破坏的主要原因。

3 隧道底鼓处治措施及监测数据分析

3.1 隧道底鼓处理措施

(1)设计处理措施

拆掉破损的仰拱,将仰拱的C35 素混凝土更换成C40 钢筋混凝土,并在仰拱底部设置长度为6 m 的锚杆;隧道顶部锚杆换成直径为32 mm 的涨壳式预应力锚杆,锚杆长度增加至8 m,锚固段采用锚固剂进行锚固,自由段采用纯水泥浆进行注浆,预张拉应力采用90 kN。

(2)施工处理措施

①改变施工工序,先将拱脚处喷混凝土,支护后应当及时回填注浆。

②充分利用围岩自稳能力,以“弱爆破、短进尺、强支护、勤量测、早封闭”为总体施工原则,并严格遵守此施工原则。

③加强超前地质预报和监控量测,及时掌握围岩的变形,合理开挖,必要时可进行动态设计并加强后期服务。

3.2 现场监测数据分析

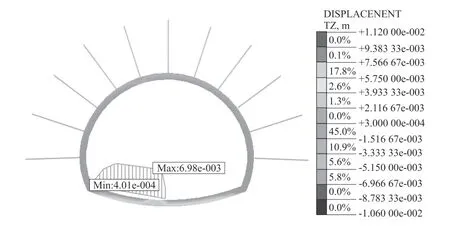

2017年10月下旬处治底鼓结束,结合处治结果的隧道数值模拟竖向位移如图10所示。

由图10可知,经处治后隧道整体95%岩土体竖向位移不超过10 mm,最大岩土体竖向位移达到11 mm,隧道仰拱处最大竖向位移为6.9 mm,满足了隧道位移要求。

图10 隧道整体竖向位移图(m)

2018年2月待隧道整体位移达到稳定以后,监测人员开展了位移监测,监测数据如图11所示。

图11 处治后实测仰拱隆起高度图(mm)

由图11可知,实测仰拱中心点至左边沟的竖向位移,最大竖向位移为11 mm,左边沟处竖向位移不超过2 mm,且位移分布较为规律明显,满足隧道位移要求。

仰拱的竖向位移数据,数值模拟的结果与实测结果较为接近,这说明处治仰拱措施有效,达到了治理隧道底鼓的目的。

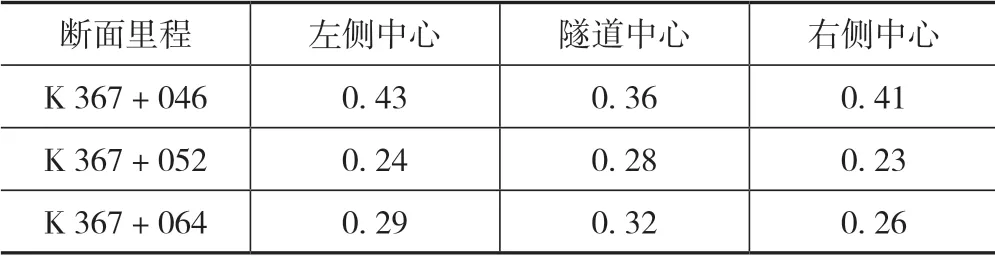

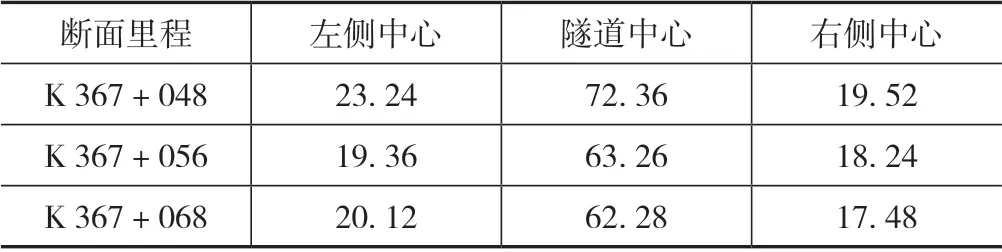

选择3 个不同的断面进行围岩接触压力监测,结果如表6所示。

表6 围岩接触压力汇总表(MPa)

由表6可知,处治后围岩接触压力明显比未处治前小,这说明治理措施达到了治理底鼓进一步变形的目的。

仰拱换填混凝土后,对混凝土的应变进行了监测,结果如表7所示。

表7 仰拱填充混凝土应变汇总表(με)

由表7可知,仰拱换填混凝土后,混凝土的应变值变化不大,说明混凝土的膨胀变形趋于稳定,尽管后期混凝土依然会发生较小程度的应变(徐变),但均在可控的范围内,不会造成较大的变形破坏;混凝土的应变均为拉应变,结合C40 混凝土的性质推算,其弹性模量为32.6 GPa,换算成拉应变,即为73.5με,断面K 367+048 处隧道仰拱中心处应变已接近73.5με,但据现场勘测表明,此处混凝土未发生开裂迹象,这说明混凝土的选取满足隧道稳定性要求。

结合数值模拟结果和现场实测数据可知,仰拱处竖向位移已控制在合理范围内,围岩接触压力值也较未处治前小,更换混凝土后的应变值也在合理范围内,以上数据说明处治措施有效,隧道底鼓得到了有效治理。

4 结论

本文利用数值模拟和现场监测技术对高地应力作用下的某隧道底鼓现象进行了研究,得出的主要结论如下:

(1)高地应力作用下数值模拟隧道底鼓位移与实测位移大体一致。

(2)数值模拟中锚杆的位移、隧道整体的竖向位移均较大,这与隧道破坏实际情况较为对应。

(3)数值模拟和实测结果表明高地应力和衬砌强度弱是导致隧道变形破坏的主要原因。

(4)结合工程经验,更换仰拱材料和加强衬砌支护是主要治理措施,且施工处理中应当加强地质预报和监控量测,严格遵守施工工序。