数字普惠金融助力农民增收的理论逻辑与现实检验

杨 林 赵洪波

(山东大学 商学院,山东 威海 264209)

一、引言与文献回顾

脱贫攻坚取得全面胜利后,我国“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴。乡村振兴核心在让农民增收,而加强金融服务是促进农民增收的重要因素。2021年中央一号文件提出要“发展农村数字普惠金融”,在缩小城乡金融服务差距、扩大正规金融服务“三农”覆盖面的同时,不断发挥数字普惠金融在巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴、实现共享发展和共同富裕方面的助推作用。

在金融发展与农民收入增长的研究成果中,有研究认为金融发展抑制了农民收入水平的增长(1)温涛、冉光和、熊德平:《中国金融发展与农民收入增长》,《经济研究》2005年第9期;宋冬林、李海峰:《中国农村金融发展与农民收入增长的实证研究——基于1978—2009年的数据检验》,《经济问题》2011年第10期。,也有研究认为金融中介的低效率阻碍了金融发展对农民收入的促进作用(2)刘忠群、黄金、梁彭勇:《金融发展对农民收入增长的影响——来自中国面板数据的再检视》,《财贸研究》2008年第6期。。传统金融对农村地区的“忽略”以及由此引发的农村资金向城市的转移是其难以有效促进农民增收的原因(3)许圣道、田霖:《我国农村地区金融排斥研究》,《金融研究》2008年第7期。。围绕农村金融资源短缺问题,尽管政府出台了一系列政策措施,较好地提升了农村存取款、小额贷款(4)孙健、胡金焱:《小额贷款公司与农民收入关系研究——以山东省小额贷款公司为例》,《山东社会科学》2011年第12期。等基础性金融服务供给能力,但以行政考核和财政补贴等为驱动的普惠金融制度安排,仍难以有效缓解金融资源的“城市聚集”和“农村排斥”效应(5)何德旭、苗文龙:《金融排斥、金融包容与中国普惠金融制度的构建》,《财贸经济》2015年第3期。。究其原因在于信息不对称、风险不可控、运营成本高等现实约束尚无较大改观,农村金融供给依然面临商业不可持续、产品多样性不充分等难以逾越的困境,金融机构在农村地区“不敢贷、不愿贷”等问题依然存在(6)胡浩:《新时代大型银行发展普惠金融的若干思考》,《金融论坛》2018年第12期。。

近年来,数字普惠金融增收效应的研究主要集中在数字普惠金融与城乡收入差距方面,大多认为其能够显著缩小城乡居民收入差距(7)宋晓玲:《数字普惠金融缩小城乡收入差距的实证检验》,《财经科学》2017年第6期;梁双陆、刘培培:《数字普惠金融与城乡收入差距》,《首都经济贸易大学学报》2019年第1期;张子豪、谭燕芝:《数字普惠金融与中国城乡收入差距——基于空间计量模型的实证分析》,《金融理论与实践》2018年第6期;张贺、白钦先:《数字普惠金融减小了城乡收入差距吗?——基于中国省级数据的面板门槛回归分析》,《经济问题探索》2018年第10期;周利、冯大威、易行健:《数字普惠金融与城乡收入差距:“数字红利”还是“数字鸿沟”》,《经济学家》2020年第5期。,但也有研究认为数字普惠金融与新型城镇化的共同作用反而扩大了城乡收入差距(8)王永静、李慧:《数字普惠金融、新型城镇化与城乡收入差距》,《统计与决策》2021年第6期。。也有研究关注数字普惠金融增收效应的传导机制,认为数字普惠金融通过促进区域经济增长(9)杨伟明、粟麟、王明伟:《数字普惠金融与城乡居民收入——基于经济增长与创业行为的中介效应分析》,《上海财经大学学报》2020年第4期。、产业升级(10)张林:《数字普惠金融、县域产业升级与农民收入增长》,《财经问题研究》2021年第6期。等路径,对农民收入(11)王永仓:《数字普惠金融影响农民收入增长的门槛效应研究》,《金融理论与实践》2021年第6期。、非农收入(12)刘丹、方锐、汤颖梅:《数字普惠金融对农民非农收入的空间溢出效应》,《金融经济学研究》2019年第3期。增长产生门槛效应、空间溢出效应(13)刘自强、张天:《数字普惠金融对农民收入的影响及其空间溢出效应》,《当代经济研究》2021年第12期。。但鲜有研究涉及数字普惠金融促进农民增收的结构效应、传导路径,这有可能影响理论研究对数字普惠金融政策效果的系统认知和实践中数字普惠金融的精准施策。

二、理论逻辑与研究假设

(一)数字普惠金融对农民的增收效应

相对于传统金融,数字普惠金融借助互联网通信、大数据挖掘、智能风控、农产品供应链、线上服务等数字化技术,具有共享、便捷、低成本、低门槛特点,能够将金融服务延伸至农民,扩大金融服务范围和覆盖面,降低各经济环节交易成本,提高风险控制水平,增加金融资源供给,让农民更多更好享受正规金融服务,有效改善信息不对称、规模不经济、风险不可控等不利于农村金融发展的现实困境,有力解决金融服务“最后一公里”问题,拉动农村经济增长,并有助于撬动农村的土地、宅基地、劳动力等生产要素更便捷地融入乡村振兴的战略部署,促进产业兴旺,带动农民收入增长。

基于以上分析,提出如下假设:数字普惠金融能够提升农民收入。

(二)数字普惠金融提高农民收入的路径

农民收入主要来源于工资性收入、经营性收入、转移性收入、财产性收入。

1.数字普惠金融与农民工资性收入。随着数字普惠金融推广,良好的农村金融生态环境将吸引社会资本到农村投资、创业,有利于增加农村劳动力需求,进而为增加农民工资性收入提供更多机会。同时,数字普惠金融具有系统理念,在服务农村实体经济进程中积极推广“金融+龙头企业+农民专业合作社”“金融+交易市场+家庭农场”等链式服务,这将进一步满足农村产业规模扩大、一二三产业融合发展、市场需求拓展的金融需求,促进产业兴旺,增加农民非农就业机会,从而增加农民工资性收入。而移动支付便于农民及时结算工资性收入,将减少拖延工资的可能性。

2.数字普惠金融与农民经营性收入。数字普惠金融具有较强的政策导向性,借助大数据、云计算、人工智能等数字技术,提高支付体系便捷性与信贷资源可得性,有效改善农村金融生态,降低农业经济发展的交易成本,增强农民、返乡居民创新创业的信心和意愿,增加农民创新创业机会与现实性,有助于增加农民经营性收入。

3.数字普惠金融与农民转移性收入。数字普惠金融建立的便捷支付渠道,便于政府把农民低保、养老保障、医疗保障、财政奖补等惠农资金更加快捷地按时足额发放到农民手中,提高财政直达资金的政策实施效果。此外,数字普惠金融还可为社会和民间组织支农援农项目的实施建立便捷通道,增加农民的转移性收入。

4.数字普惠金融与农民财产性收入。数字普惠金融通过线上服务的方式向农村地区提供包括储蓄存款、理财及债券购买、基金、股票购买等多种综合性的资产管理和配置服务,有利于农民根据不同偏好进行资产配置,拓宽农民财产性收入的渠道和可能性,进而提升农民的财产性收入。另外,数字普惠金融进一步促进了农村土地、宅基地、住房等以流通、租赁等方式参与经济循环,也会促进农民财产性收入的增加。

基于以上分析,提出如下假设:增加农民的工资性收入、经营性收入、转移性收入和财产性收入,是数字普惠金融的增收路径。

三、研究设计

(一)模型设定

为对上述假设进行验证,采用经典OLS、随机效应、固定效应模型进行检验,相关模型设置如下:

Y=α+βX+γZ+ε

(1)

Yit=α+βXit+γZit+εit

(2)

Yit=α+βXit+γZit+ui+εit

(3)

通过检验,固定效应模型即模型(3)更适用于对研究数据的分析。

为进一步检验数字普惠金融对农民收入影响的路径,在模型(3)的基础上,引入中介效应检验模型,模型设置如下:

Mit=α+βXit+γZit+ui+εit

(4)

Yit=α+βXit+γZit+δMit+ui+εit

(5)

为检验移动网络和宽带网络在数字普惠金融助力农民增收中的支撑作用,在模型(3)的基础上,引入数字普惠金融指数与人均移动数据流量、人均宽带安装户数的交叉项,进行实证分析,模型设置如下:

Yit=α+βXit+γZit+πU+εit

(6)

以上模型中,Y为被解释变量,X为解释变量,Z为控制变量,M为中介变量,U为交叉项,α为常数项,ε为残差项,μ为个体效应项,i为个体,t为时间。

(二)变量选取

1.被解释变量、解释变量与中介变量

为检验数字普惠金融的增收效应,将农民人均可支配收入(Inc)作为被解释变量。将数字普惠金融指数(Index)以及覆盖广度(Index_co)、使用深度(Index_de)、数字化程度(Index_da)作为解释变量。将人均工资性收入(Inc_wag)、经营性收入(Inc_ope)、转移性收入(Inc_tra)、财产性收入(Inc_pro)作为中介变量。

2.控制变量、工具变量与交叉项

为控制地区差别,选用人均GDP(pgdp)、第一产业增加值占比(first_r)、GDP增长速度(gdpr)、人均一般预算支出(ex_bud)、人均出口规模(export)、人均住房销售面积(area)、消费者物价指数(cpi)、每千人医疗机构床位数(bed_th)、人均社会融资规模增量(loan)作为控制变量。选用与数字普惠金融明显相关、与农民收入不明显相关的人均移动数据流量(mo_tra)、人均快递业务收入(express)作为工具变量。交叉项包括Index_MO、Index_BR,分别是数字普惠金融指数(Index)与人均移动数据流量(mo_tra)、人均宽带安装户数(users)的乘积。

(三)数据来源

考虑到农民收入调查口径的一致性以及部分变量的可得性,使用2014—2020年31个省份数据进行研究。其中,解释变量数据来源于北京大学数字金融研究中心编制的数字普惠金融指数(14)郭峰等:《测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征》,《经济学(季刊)》2020年第4期。;被解释变量、中介变量、控制变量、工具变量和交叉项变量中的数据来源于2015—2021年《中国统计年鉴》、中国人民银行官方网站、数据圈数据库和国泰安数据库。

(四)描述性统计

从各变量描述性统计(见表1)可以看出,工资性收入、经营性收入和转移性收入是农民人均可支配收入的主要组成部分,财产性收入占比相对较小。另外,被解释变量和各中介变量均有较大的标准差,说明受时间变化和地区差异等因素影响,农民人均可支配收入及其来源均有明显的变动。

表1 变量的描述性统计

四、实证结果分析

(一)数字普惠金融对农民的增收效应

1.基准回归分析

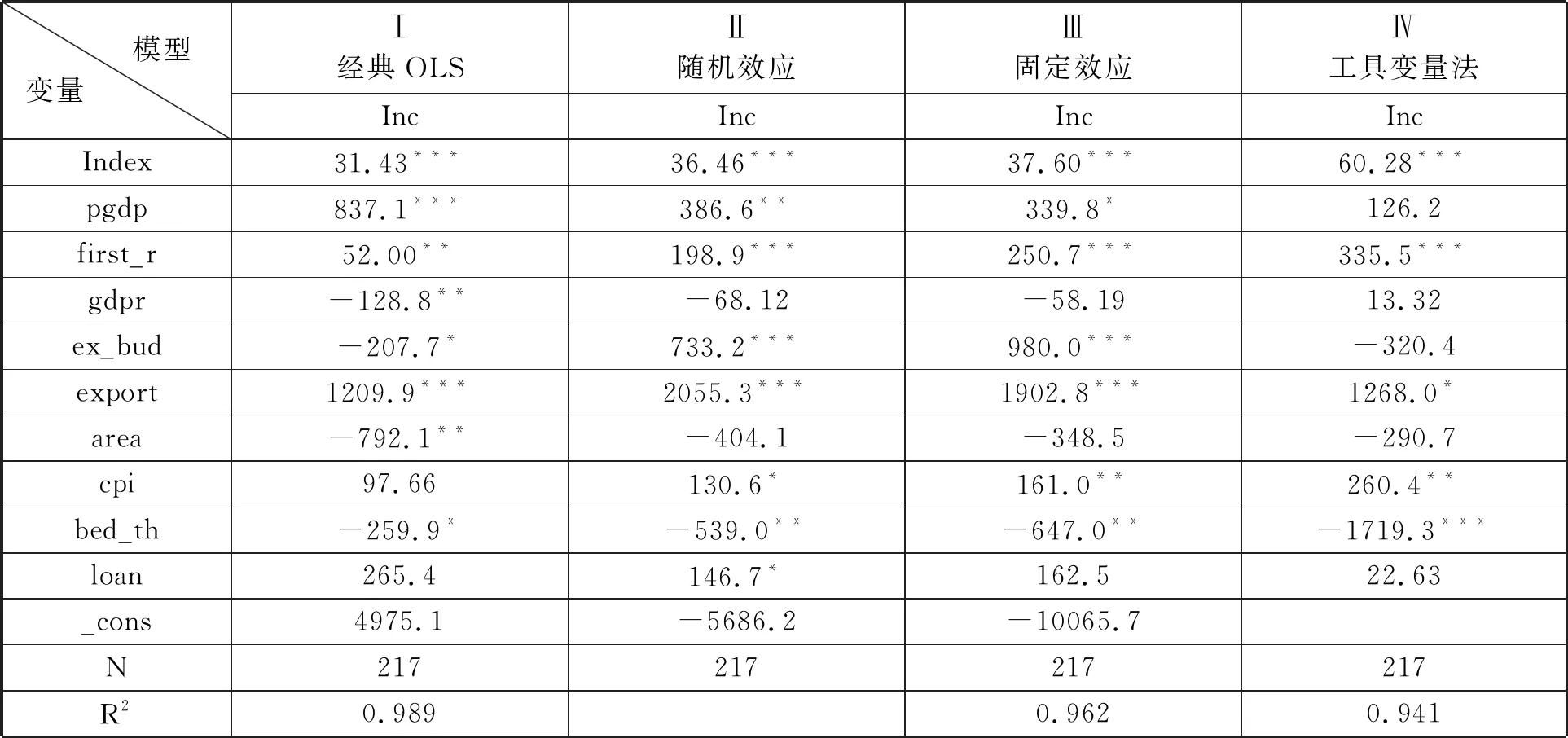

分别利用经典OLS、随机效应、固定效应模型进行回归分析,实证结果如表2第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ列所示。结果表明,经典OLS、随机效应和固定效应模型下,数字普惠金融对于农民人均可支配收入的提升作用均在1%水平上显著,且数字普惠金融指数每增加1个单位,农民人均可支配收入分别提高31.43元、36.46元、37.60元。由此可知,数字普惠金融能够有效提升农民人均可支配收入。

考虑到固定模型效应更优越,但其可能存在因遗漏变量、双向因果带来的内生性问题,以人均移动数据流量和人均快递业务收入作为数字普惠金融指数的工具变量,进一步采用工具变量法进行实证分析,结果如表2第Ⅳ列所示。经检验,该工具变量不存在识别不足、弱识别和过度识别问题。结果表明,数字普惠金融对于农民人均可支配收入的提升作用在1%水平上依然显著,这说明固定效应模型的回归结果是稳健的。

表2 基准回归结果

2.区域异质性分析

为检验区域异质性,以东部、中部、西部作为划分对各省份进行分组,并利用固定效应模型与工具变量法进行回归分析,结果如表3所示。结果表明:(1)在固定效应模型下(见表3第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ列),数字普惠金融在东、中、西部均在1%水平上显著提升农民人均可支配收入。数字普惠金融指数每增加1个单位,东部、中部和西部地区的农民人均可支配收入分别增加35.91元、16.81元、28.61元,其提升幅度呈现出东部最大、西部次之、中部最小的区域差异。(2)运用工具变量法检验发现(见表3第Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ列),各区域数字普惠金融对农民人均可支配收入仍表现出明显的提升作用,提升幅度仍为东部最大、西部次之、中部最小。

表3 区域异质性回归结果

(二)数字普惠金融对农民收入的影响路径

1.中介效应检验

在固定效应回归的基础上,分别将工资性收入、经营性收入、转移性收入和财产性收入作为中介变量,检验是否存在中介效应,回归结果如表4所示。依据Baron 等(15)R.M.Baron,D.A.Kenny,“The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations”,in Journal of personality and social psychology,Vol.51,Issue.6(1986),pp.1173-1182.的判断标准,经过分步回归并判断各系数显著性,可以发现:(1)工资性收入、转移性收入在数字普惠金融提升农民收入的路径中发挥部分中介效应,数字普惠金融指数每增加1个单位,农民人均工资性收入和转移性收入分别增加18.06元、11.84元,且均在1%水平上显著。(2)虽然数字普惠金融对经营性收入和财产性收入也有提升作用,但中介效应检验结果显示,其并不是数字普惠金融提升农民收入的显著中介变量。该结果意味着,增加工资性收入和转移性收入是当前数字普惠金融提升农民收入的主要路径,经营性收入、财产性收入的增收路径不显著。

表4 中介效应检验结果

2.数字普惠金融增收效应的技术路径

在“软实力”方面,数字普惠金融增收效应依赖于其覆盖广度、使用深度和数字化程度。为探讨影响工资性收入、转移性收入增长的技术路径,分别将数字普惠金融覆盖广度指数、使用深度指数、数字化程度指数作为解释变量,将农民工资性收入、转移性收入作为被解释变量,进行实证分析。结果表明(16)囿于篇幅,检验结果未列出,留存备索。:(1)数字普惠金融的覆盖广度、使用深度、数字化程度分别在10%、1%、1%水平上显著提升农民人均工资性收入,覆盖广度、使用深度、数字化程度每增加1个单位,农民人均工资性收入分别增加5.9元、8.0元、3.0元。(2)数字普惠金融的覆盖广度、使用深度分别在5%和10%水平上显著提升农民人均转移性收入,覆盖广度、使用深度每增加1个单位,农民人均转移性收入分别增加7.8元、3.8元,但数字化程度对农民人均转移性收入没有显著影响,这比较符合现实,转移性收入增加主要依赖于各级政府的普惠性、基础性、兜底性民生建设能力与水平。

回归结果说明,覆盖广度和使用深度是数字普惠金融有效提升工资性收入和转移性收入的关键因素,而数字化程度对工资性收入的影响较低、对转移性收入无显著影响。主要原因可能是数字化程度主要由数字金融的移动化、实惠化、信用化、便利化特征构成,其中包含了花呗、芝麻信用的使用情况,该类指标主要覆盖了线上借贷、信用卡还款、理财、社交关系等用户行为,而这类行为目前在农村数据积累不足,尚不能完全刻画农村数字普惠金融的数字化程度,因而造成数字化程度对工资性收入的提升作用较低,且对转移性收入无显著影响。

(三)通信基础设施的支撑作用

在“硬支撑”方面,数字普惠金融的增收效应依赖于通信基础设施的桥梁作用。为考察移动网络和宽带网络等通信基础设施在数字普惠金融促进农民增收中的支撑作用,引入数字普惠金融与人均移动数据流量的交叉项Index_MO、数字普惠金融与人均宽带安装户数的交叉项Index_BR,利用模型(6)进行回归分析。结果表明(17)囿于篇幅,检验结果未列出,留存备索。:(1)加入交叉项Index_MO后,数字普惠金融对农民人均可支配收入的影响下降到32.93元,且交叉项Index_MO在1%水平上显著提升农民人均可支配收入;(2)加入交叉项Index_BR后,数字普惠金融对农民人均可支配收入的影响上升到37.26元,且交叉项Index_BR对农民人均可支配收入并没有显著影响。因此,与宽带网络相比,移动网络能够更加有效支撑数字普惠金融的增收效应。进一步分区域进行回归分析,发现移动网络在东部、中部、西部均有效促进农民增收,且东部最大、中部次之、西部最小。

(四)稳健性检验

为检验实证结果的稳健性,采用缩减控制变量的方法进行检验,既缩减对农民收入有显著影响的人均住房销售面积控制变量,也缩减没有显著影响的GDP增长率、消费者物价指数变量。结果表明(18)囿于篇幅,检验结果未列出,留存备索。,数字普惠金融的农民增收效应、工资性收入与转移性收入的中介效应、覆盖广度与使用深度对工资性收入和转移性收入的提升作用,以及移动网络对数字普惠金融增收效应的技术支撑,仍然显著成立,这说明研究模型和实证结果具有稳健性。

五、结论与政策建议

(一)结论

理论上,数字普惠金融能有效改善信息不对称、规模不经济、风险不可控等不利于农村金融发展的现实困境,通过增加农民的工资性收入、经营性收入、转移性收入、财产性收入实现增收效果。实证分析发现:(1)固定效应模型下,数字普惠金融有效提升农民收入,数字普惠金融指数每增加1个单位,农民人均可支配收入相应增加37.60元,但不同区域提升幅度具有异质性,东部最高、西部次之、中部最小。(2)数字普惠金融主要提升农民的工资性收入和转移性收入,在经营性收入和财产性收入方面增收效果不显著。(3)覆盖广度和使用深度对数字普惠金融提升农民的工资性收入和转移性收入发挥关键作用,数字化程度对工资性收入提升效果较小,且对转移性收入无显著影响。(4)与宽带网络相比,移动网络对数字普惠金融的农民增收效应有明显的助推作用,且在不同区域效果均显著,但东、中、西部效果呈区域下降态势。

(二)政策建议

根据数字普惠金融对农民增收效应的结构特征和实现路径,着眼于共同富裕目标,为进一步发挥数字普惠金融的增收效应,助力乡村全面振兴,提出如下政策建议:

1.激发数字普惠金融助力农村三次产业融合发展活力,进一步提高农民收入特别是经营性收入和财产性收入。数字普惠金融未有效提高农民经营性收入、财产性收入的原因是其助力农村三次产业融合发展力度不足。因此,相关金融机构应协同中国农业发展银行等政策性银行,结合当地特色产业、资源禀赋和发展条件等,面向农村地区特别是中西部农村地区提供具有区域特色的融资融智服务,发展基于产业链的供应链金融,探索推进一二三产业融合,发展全产业链融资体系和风控体系,进一步提升数字普惠金融服务覆盖率,在提高三农信贷资金使用效率的同时,带动农民低风险、低成本参与创新创业发展,促进农村产业兴旺,并吸引社会资本投资,促进农业规模经营,从而为农村数字普惠金融良性循环提供内生动力,带动农村全面进步、农民全面发展。相应地,资本、土地、房屋、劳动力等生产要素参与农村三产融合发展机会与可能性增加,有利于提升全要素生产率,农民收入增加成为必然结果。

2.充分发挥财政营造农村数字普惠金融发展良好生态的引导托举作用。基于覆盖广度和使用深度、移动网络是提升数字普惠金融增收效应的重要因素,进一步加大农村地区新基建成为提升数字普惠金融促进农民增收、实现乡村振兴的客观选择。在农村,这些“软实力”与“硬支撑”的形成,当前主要依赖于财政引导托举:(1)继续加大财政支持“数字乡村”建设力度。发展基于云计算和现代信息技术的智慧农业,为数字普惠金融发展提供有效信息。建立涉农基础数据公共服务平台,通过数字化产业链,在催生农业新产业、新业态、新模式的同时,提升数字普惠金融供需主体的数据可得性、便利性,促进数字普惠金融供需两端的精准化和个性化匹配,带动产业链各个环节的增值,增加产业链的活力,进一步提升其增收效应,助力乡村振兴。(2)加大财政对数字普惠金融业务的奖励或补贴力度,进一步提高数字普惠金融覆盖广度与使用深度。如大力支持金融科技企业开展涉农业务及产品创新,并与具有网点和资金优势的农村信用社和邮储银行等金融机构优势互补开展合作,共同健全服务体系,创新服务产品和方式,吸引更多社会资本、科学技术等关键要素加入乡村振兴战略矩阵,加快农业农村现代化进程。