浅析艺术歌曲《玫瑰三愿》

侯婧雯

关键词:艺术歌曲;黄自;演唱技巧

一、作者介绍

(一)词作家龙七

龙七,本籍江西万载县,出生于1902年,龙七本名榆生,又名沐勋,也被人称为“忍寒居士”,1948年更名元亮。“龙七”是自称,与其在家排行有关。在词学方面,他颇有造诣,其成就与唐圭璋等人相当,在20世纪词学家之中是影响力较大的一位。龙七在年少时,喜欢恬静的田园作品,在二十岁时受到黄季刚先生的启发,开始研究词学,之后专攻词学。1924年之后,他的职业生涯步入了新时期,先后到厦门集美大学、上海国立音专、中山大学等名校任教,于1929年开始尝试着撰写词学论文。他的论文别具风格,没有像其他学者一样只是对作品进行点评,而是用轻松的语言向人们介绍词的起源与发展、创作历程与艺术成绩,并以部分作品为例进行深入探讨。唐宋年代的词作品引起了他极大的兴趣,对他开展词学的钻研和研究作出了有力的贡献。《研究词学之商榷》这篇文章于1934年正式与广大读者见面,龙七先生对词学内涵进行了精准界定,回顾了清代传统词学的研究情况,将其梳理为图谱、词韵、校勘、音律、词史五个方面,认为要从八个方面入手开展词学研究,新增了对目录、批评、声调之学三大板块的研究,为词学研究作出了极大贡献。

(二)曲作家黄自

黄自出生于1904年,中国作曲家,江苏川沙人。从小家庭环境教育良好,在音乐方面有着较高的天赋,再加上从小接受音乐教育,年幼的他在唱歌方面有着不俗的表现。12岁时,只有小学文凭的黄自,进入北京清华学校,开始接触西方音乐知识,随后在学校童子军笛鼓队中担任单簧管演奏,不久之后在男高音方面也展现出过人的实力。在校的八年学习生涯,为他后续的音樂创作奠定了基础,由于在这里接触了大量西方音乐文化,激发了他对音乐的热爱,也使他更加坚定地把音乐当成毕生追求的梦想。后来,他来到欧柏林音乐学院,专门学习音乐理论作曲。不久之后,又到耶鲁大学继续进修,成为耶鲁大学音乐学院的一名优秀学生,在这里他接触了大量作曲理论,仅用了一年多的时间就成为音乐学士。不久之后,《怀旧》作为他的毕业作品被推出,赢得了全校师生的认可,这标志着我国作曲家也拥有了创作交响乐作品的能力。在中国早期音乐文化传播过程中,黄自贡献了巨大力量,产生了极大影响。回到祖国之后,他潜心于音乐人才的培养,陈田鹤、江定仙等人都是他的得意弟子。在执教的同时,他也创作了大量优秀作品,代表作包括《长恨歌》《抗敌歌》等,每一部作品都展示出他不俗的音乐实力。黄自于1930年来到国立音乐专科学校,在这里担任教务主任一职,也承担着教学任务,除了要编写教材以外,还负责《音乐史》等课程的教学。黄自在该校任教的八年中,学校音乐理论教学水平提升到新层次。然而,1938年5月,这位年仅34岁的伟大音乐家却在上海不幸因病逝世。

二、艺术歌曲《玫瑰三愿》的创作基础及背景

(一)艺术歌曲

艺术歌曲是声乐艺术的一种独特体裁,其特征与西方室内乐较为相似,在18至19世纪之交时期盛行,具有较强的抒情性。艺术歌曲出现于浪漫主义时期,到了19世纪之后,在舒伯特的努力之下实现了进一步发展。随后,以舒曼为首的一众音乐家致力于艺术歌曲的发展,将浪漫主义时期的一系列时代特色融入其中,使之拥有了独特的表现形式。情歌与叙事歌在12世纪就已经存在,在这一时期,法国吟唱诗人、游吟艺人数量持续增加,促进了其发展。到了14至15世纪,德国恋诗歌手、名歌手让“恋歌”深入人心。到了16世纪,牧歌得以诞生并大量创作,对歌曲整体的写作方式产生了深远影响。回顾每一个历史时期,虽然艺术歌曲的创作理念、方式、形式、风格等有所不同,但有一点是相似的,那就是从优秀的诗歌作品中取材,并加以钢琴伴奏,在优美的音乐旋律之下,每一首作品都体现展现出独特魅力。到了19世纪,俄、英、美等国的许多作曲家都投身于艺术歌曲的创作,相关优秀作品如雨后春笋一般出现。

艺术歌曲特点鲜明,多采用诗歌的形式,曲调有着较强的表现力,能淋漓尽致地展现人物的情感与内心。在艺术歌曲创作中,钢琴伴奏有着较为突出的地位,与演唱一同形成了完整的音乐曲调织体。作为一种室内音乐,艺术歌曲明显不同于流行歌曲,与民歌之间也有较大的差异,在创作中要体现出良好的专业性,在内容方面要具有文学特色,形成优雅的风格,演唱与钢琴伴奏是两项重要的构成部分,不仅形成了鲜明的个性,而且有着美好的寓意、高雅的格调,因此受到了人们的喜爱。在每一首优秀的艺术歌曲中,音乐与诗歌都浑然一体,通过音乐线条、节奏和框架的配合,将诗歌所体现的精神、思想、情感和意境再现。正因为艺术歌曲具备上述特征,在艺术审美方面向普通爱好者、专业演唱者提出了较高要求,在欣赏艺术歌曲的过程中需要再次进行创作,不仅要有良好的艺术修养,能把握住歌曲的内涵,也要感受到其艺术特色,与表演者实现情感交融。艺术歌曲的审美特征体现在音乐、结构、形态、歌词等方面,灵活运用旋律、调式、和声等,把一部优秀的作品立体化地呈现给人们,能让人们的审美需求得到极大满足。

(二)《玫瑰三愿》的创作背景

20世纪二三十年代的中国处于动乱之中,激烈的社会矛盾一触即发,许多仁人志士勇敢地站了起来,为了让苦难中的人们走向光明而努力抗争。这一时期的音乐创作明显把民族解放当成取材重点,《玫瑰三愿》就诞生于这样的社会背景之中,伴奏乐器为钢琴、小提琴,是一部易于抒发感情的独唱曲。

“一·二八事变”结束之后,黄自先生重新回归校园,看着往日娇艳欲滴的玫瑰散落一地,他带着伤感创作了这首歌曲。当人们听到这首歌时,眼前就会浮现出一位女子形象,她像风雨中的花朵一般脆弱,却不愿意接受命运的安排,对美好的未来充满了希望,迫切渴望得到关爱。在优美的旋律中,曲调、歌曲的联结紧密而自然,再加上力度与速度安排得十分合理,只要演唱者具备一定的水平,就能更好地通过这首歌曲展现才华。

在我国艺术歌曲中,《玫瑰三愿》有着较强的影响力,如同珍珠一样不会被时代掩盖其光芒。在创作中,黄自先生除了展现古诗词的韵律美,也融入了德奥艺术歌曲的元素。尽管这首作品篇幅较短,但让人感受到其精致、典雅。自古以来,诗歌与音乐如同并蒂莲一般同时出现在不同的国度,可朗诵可吟唱,优秀作品代代相传。这两种艺术形式存在着相似之处,都是抒情的重要载体,讲究韵律与节奏。艺术歌曲同时用这两种方式传递情感、塑造音乐形象,诗与乐交织在一起,如同一条静静流淌的小河,给人带来了无限的艺术享受。《玫瑰三愿》这部作品完美地把诗与乐整合到一起,是东西方文化共同孕育的瑰宝。

三、艺术歌曲《玫瑰三愿》的创作分析

(一)曲式结构分析

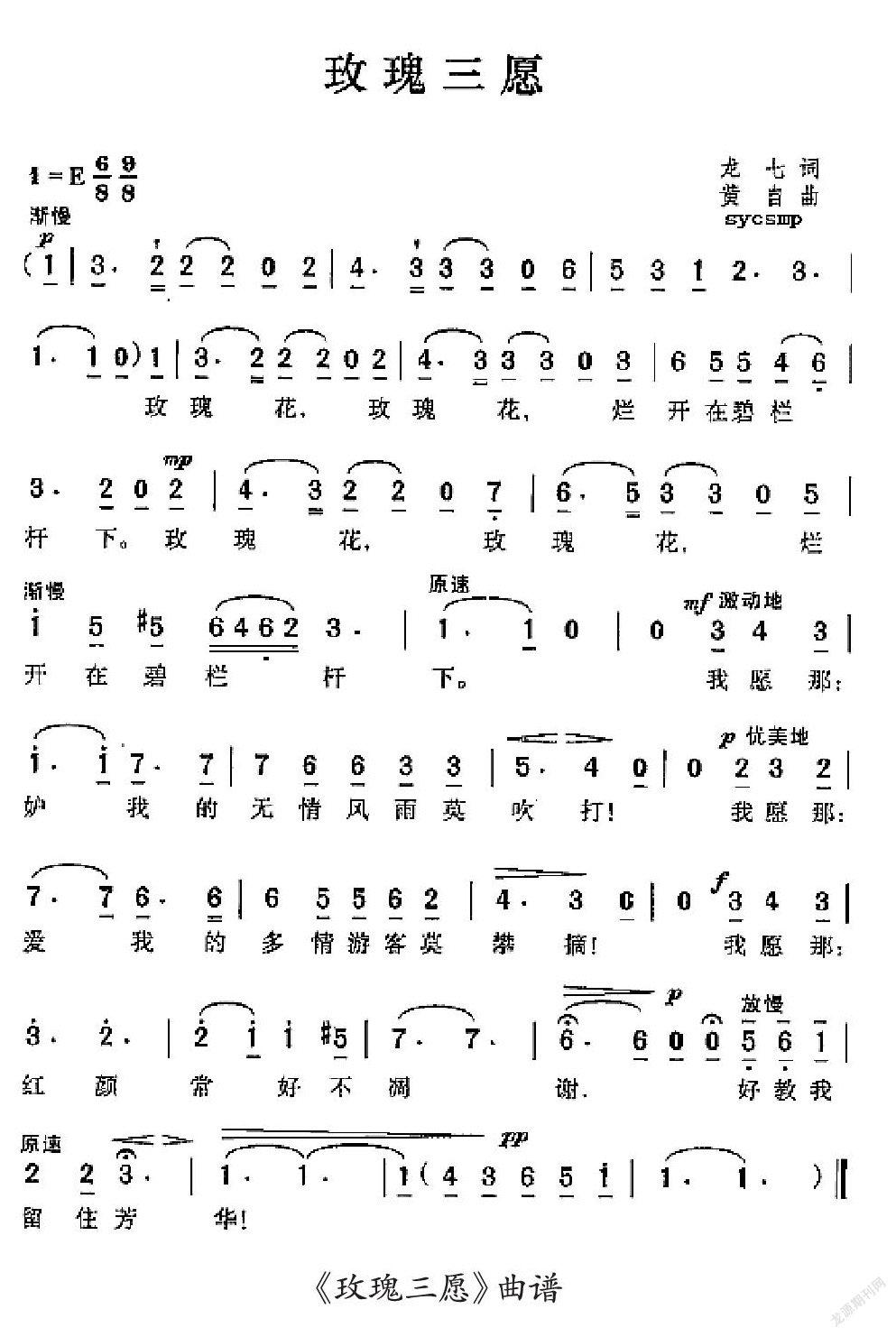

《玫瑰三愿》这部作品歌曲旋律细腻流畅,歌词细致典雅,凸显出了黄自艺术歌曲创作的独特个人风格。它的曲式结构是两段式,E大调,6/8拍,这首曲子比较短,乐段只有两个,前4个小节为引子,第5-12小节、第13-29小节分别为A乐段、B乐段。为了产生前后呼应的良好效果,在引子部分就出现了主题旋律,这成为整首曲子的基调。A乐段,也为E大调,结构完整、旋律高雅,动机和自由模进,清晰凸显了主题特征,旋律中的附点的节奏型如叹息一般,演唱时应表达出忧伤的情绪。B乐段,旋律跨度较大,呈大山型,“我愿”出现了三次,以这种方式增强了旋律线条的完整性,与A乐段对比鲜明,通过大跳层层递进,让人感受到这位女子的情绪越来越激动,歌曲迎来了高潮。在演唱这首艺术歌曲的过程中,一定要投入充沛的情感,通过音乐感受、力度把握等多种形式,尽力塑造出作品的音乐形象。

(二)歌词分析

《玫瑰三愿》是一首让人能产生凄婉之感的曲子,旋律并不华丽夸张,却有余音绕梁之感,能把人们引入无限的遐思之中。其结构布局严谨,旋律线条极具抒情之效,表达了作者无奈与忧伤之情,赞美了玫瑰花烂漫盛开的景象,作者运用了拟人的修辞手法创作歌词,玫瑰花将自己的美好愿望娓娓道来,希望自己能芳华永驻、自在绚烂,隐晦地表达了春思,歌词中“烂开在碧栏干下”的“烂”字别具一格,独具风味。表示灿烂,这也是玫瑰花最美的時刻,这一瞬间它美得无法掩盖,但这是短暂的,烂开之后将会迎来无法逃避的凋谢命运。连续出现的三个“我愿”,既能让人意识到这是花朵的内心独白,也是她真情的流露,更是对所有美好事物的赞颂,写出了国家破碎之下知识分子的无奈与悲伤,让人体会到他们对弱者的悲悯、对邪恶势力的痛斥。歌词寓意隽永、深邃、耐人寻味,具有女性的性格特征。

四、艺术歌曲《玫瑰三愿》的演唱分析

(一)情感的表达

《玫瑰三愿》中的第一段为叙事部分,此处的音乐祥和、明朗,只有4个小节的引子过后,出现了一个有着方整结构的乐段,而歌词中“玫瑰花”的多次反复,仿佛一遍遍地倾诉,一次比一次更加强烈地唤它的名字。演唱时要表达出作者看到玫瑰花一片片凋落时对心中青春年华的喜爱与不舍和对美好事物的眷恋。“烂开在碧栏干下”是第二个乐段中的一句,通过这一句的演唱要让人感受到玫瑰的娇艳,要塑造优雅的音乐形象。演唱时要表达出玫瑰容貌姿态的娇艳美丽,一边尽显玫瑰不久便会凋零的不舍与担忧,同时也害怕青春如同白驹过隙一般匆匆而逝。到了第二乐段,玫瑰把自己的愿望吐露给人们,此时的音乐要充满热情。第二段中有三个乐句,尽管后面的两句就是对前一个乐句的模进,却有着完全不同的情感表达,第一个“我愿”要唱出心中的激动,这是因为玫瑰遭受了无情的风雨;第二个“我愿”要唱得无比温柔,这是因为玫瑰在哀求游客们不要因为喜爱自己而攀摘;第三个“我愿”要唱出心中的热情,因为自己尽管红颜却容易凋零,这也是整支曲子的高潮部分。在音区与力度上,这三句迂回而上,高潮部分的音区会展向两端,让人心生感慨。到了慢板部分的“好叫我留住芳华”,要唱出此时的玫瑰心中充满了悲伤,让人感受到之前的倾诉只是聊以自慰,对自己的身世充满了无奈。“芳华”永驻,实际上就是对“烂开在碧栏干下”的缅怀。

这是一首结构简单的歌曲,前一段是在向人们轻声低诉,后一段则充满了渴盼,以模进、重复的旋律把情绪推上了最高点,然后快速落入中低音区,到了最后一句要诚挚而真实地流露情感。

(二)演唱技巧

《玫瑰三愿》融合了诗与乐,对于艺术歌曲而言,在音乐的辅助之下,诗歌有了更强大的艺术感染力,审美价值不断提高,诗歌也因为音乐的运用能更加精确地传递情感。艺术歌曲同时有诗与乐之美,诗词、情感整合到一起,创造了良好的审美意境。要想把这首歌唱出韵味,最需要注意的是分句与气息。然而,较长的词句对于演唱者来说挑战较大,一句词一般无法一口气唱出来,中途需要换气,如果在这方面出现了失误,就难以产生良好的意境,也会引发误解。所以演唱者需要呼吸稳定从容,保持气息的连贯性,喉咙始终保持开放的状态,加以运用鼻腔共鸣,始终保持呼吸状态统一,确保咬字准确,吐字时位置不能发生改变。A乐段是叙事,开头的弱起,不能用太强的气息去表达强烈的情感,而B段的三个“我愿”与A段所表达的情绪不同,情绪开始激动起来,第一个愿望中的“妒”演唱时值较长,要保证气息充足,做好支撑,确保情感表达的连贯性。第二个愿望中的“爱”演唱时也要保持气息的充足,以表现深情优美的基调。第三个愿望中,因为“红”是全曲中的高音,时值较长且要放慢速度,所以在“红”字之前快速换气,此句借助玫瑰的自述,表达作者以及人们对青春年华的不舍,想要红颜常好,想要青春永驻,想要留住这短暂且朱颜青鬓的芳华年月。因此,这首歌曲能否成功表达情感,关键看能否找准换气的呼吸点。如果呼吸方法得当,应该将其放在动、名词的前面。例如“雨,莫吹打”,“红颜,常好不凋谢”等。这样一来,不仅能灵活地运用气息,也能提高乐句的表现力,还可以控制好“无情”“常好”的力度,从而使整首歌的气息的保持更加游刃有余。气息是长句演唱中最重要的内容,要在准备充足的前提下演唱,确保换气合理,才能保证作品的完整性。

五、结语

《玫瑰三愿》创作于20世纪30年代,在整个20世纪的音乐发展进程中有不可替代的重要作用,对这首作品进行仔细研读与学习,不但可以提高演唱者的文化底蕴,提升演唱技能,还可以提高自身能力,更好地把握艺术歌曲的情感表达。可见,要想学好、唱好艺术歌曲,只有严格要求自己,才能更加准确地表达歌曲的内容,进一步提升自己。