W油田C6低渗透油藏水驱后储层特征变化规律

邵晓岩,杨学武,孟令为,岳文成,莫 磊,蔡 涛,刘 安

(中国石油长庆油田分公司,宁夏 银川 750006)

0 引 言

W油田C6低渗透油藏位于靖边和志丹县交界,属于鄂尔多斯盆地陕北斜坡单元东部中段,地层平缓西倾,地层倾角不足1 °。油藏主力油层为三叠系C6储层,主要发育三角洲前缘水下分流河道、河口坝等微相沉积[1-2],砂体呈北东—南西向条带状展布。整体构成大面积复合连片的岩性油藏,油层平均有效厚度为12.2 m,平均有效孔隙度为12.69%,空气渗透率为2.29 mD,平均渗透率为1.81 mD,原始地层压力为9.13 MPa,为典型的低孔、低渗、低压油藏。1996年投入开发试验,目前已进入中高含水开发阶段。经过二十多年的注水开发,储层物性发生了明显的变化。受平面、剖面非均质性及裂缝影响,油藏水驱不均矛盾突出。因水驱影响,水驱前缘突破油井后,剩余油零散分布;剩余油层段以分米甚至厘米级的薄层存在。优化注采调控,精准预测剩余油空间分布,是油藏下一步调整挖潜的关键。因此,亟需运用多种实验方法,综合分析实验数据,进一步剖析油藏储层、渗流特征的变化规律及影响原因,为油藏精细开发效果评价及开发方案调整提供可靠依据[3-13]。

1 低渗透岩心长期水驱后矿物组成变化

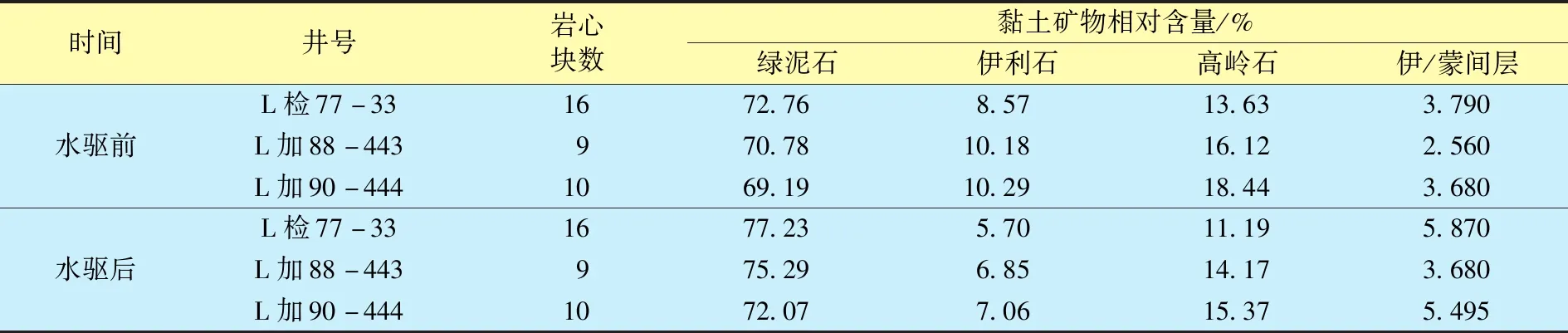

对L检77-33、L加88-443、L加90-444井的35块岩心进行了水驱前后X衍射矿物组成对比分析(表1)。由表1可知,水驱前后黏土矿物含量平均值分别为9.71%和6.15%,方解石含量平均值分别为2.23%和7.09%。水驱后,黏土矿物总量整体呈减少趋势,方解石含量增加(有新生矿物方解石产生)。在黏土矿物中,水驱前后伊利石平均含量分别为9.68%和6.54%,绿泥石含量平均值分别为70.91%和74.86%(表2)。水驱后,伊利石、高岭石含量减小,绿泥石相对含量稍有增加,伊/蒙间层增加。其原因在于:①岩石中伊利石、高岭石在长期注水冲刷作用下,易被水解带出;②长期注水冲刷过程中,长石被淋滤的现象比较普遍,为伊蒙间层黏土矿物的增加提供了K+等。

表1 W油田C6储层水驱前后X衍射矿物组成对比Table 1 The comparison of mineral composition by X-ray diffraction before and after water flooding in C6 reservoir of W Oilfield

表2 W油田C6储层水驱前后X衍射黏土矿物组成对比Table 2 The comparison of clay mineral composition by X-ray diffraction before and after water flooding in C6 reservoir of W Oilfield

电镜扫描结果表明:长期水驱后,覆盖在孔道表面的黏土矿物减少,特别在大孔道表面处黏土被水洗的程度更强。薄片分析结果表明:水驱后,黏土矿物总量减少、含量变化。伊利石相对、绝对含量减少;伊蒙混层相对、绝对含量增加;绿泥石相对含量稍有增加、绝对含量减少。粒间孔隙、总面孔率和平均孔隙孔径均有较明显的减少,长石溶孔稍有增加。其原因是绿泥石等在长期注水冲刷作用下,易被水解带出,伊/蒙间层黏土矿物的增加堵塞部分孔隙(图1)。

2 低渗透岩心长期水驱后物性变化

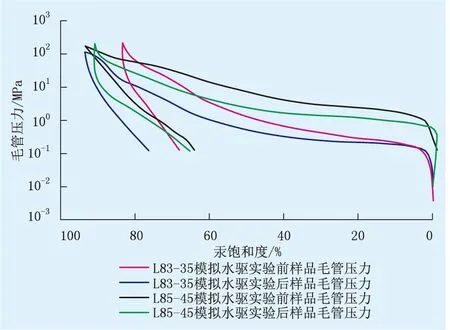

测试了L83-35、L85-45井水驱前后孔隙度、渗透率及高压压汞参数的变化(表3、图2)。水驱前后:物性较好的L83-35井孔隙度由13.62%上升至14.35%,增加5.36%(图2)。渗透率由4.071 mD上升至4.998 mD,增加22.77%。孔喉中值由0.550 μm增加至1.386 μm;物性较差的L85-45井孔隙度由10.54%上升至11.07%(图2),增加5.03%。渗透率由0.523 mD降至0.225 mD,下降56.98%;孔喉中值半径由0.301 μm降至0.109 μm。综合来看,低渗透岩样长期水驱后孔隙度均变大,物性好的岩样孔喉中值半径变大,非均质性变弱。物性较差的岩样孔喉中值半径变小,非均质性变得更强。因此,物性好的样品其物性变得更好,物性差的样品则反之。

图1 15号样品水驱前后扫描电镜和薄片分析Fig.1 The SEM and sheet analysis of No.15 sample before and after water flooding

表3 W油田C6储层水驱前后高压压汞参数变化Table 3 The variation of high pressure mercury injection parameters before and after water flooding in C6 reservoir of W Oilfield

图2 L83-35、L85-45水驱前后毛管压力曲线Fig.2 The capillary pressure curves before and after water flooding of L83-35 and L85-45

3 低渗透岩心长期水驱后渗流特征变化

3.1 水驱前后相渗曲线对比分析

对W油田C6油藏水驱后的检查井进行取样,测试了水驱后的相渗曲线,并同水驱前相渗曲线对比(图3)。由图3可以看出,水驱后的相渗曲线整体向左偏移,岩石的亲水性减弱,残余油饱和度增大,见水时间更早,含水上升更快[14-19]。与水驱前的归一化无因次采油、采液曲线相比(图4),水驱后在高含水阶段的采液能力降低,驱油效率由水驱前相渗曲线计算的53%下降为水驱后的43%。分析表明:油藏经长期注水开发,在储层中形成了局部注水连通通道,储层渗透率上升,开采过程中含水率上升更快,容易形成水淹。

图3 水驱前后相渗曲线Fig.3 The phase permeability curves before and after water flooding

图4 水驱前后归一化无因次采油、采液指数曲线Fig.4 The normalized dimensionless oil/liquid recovery index curves before and after water flooding

3.2 微观渗流机理分析

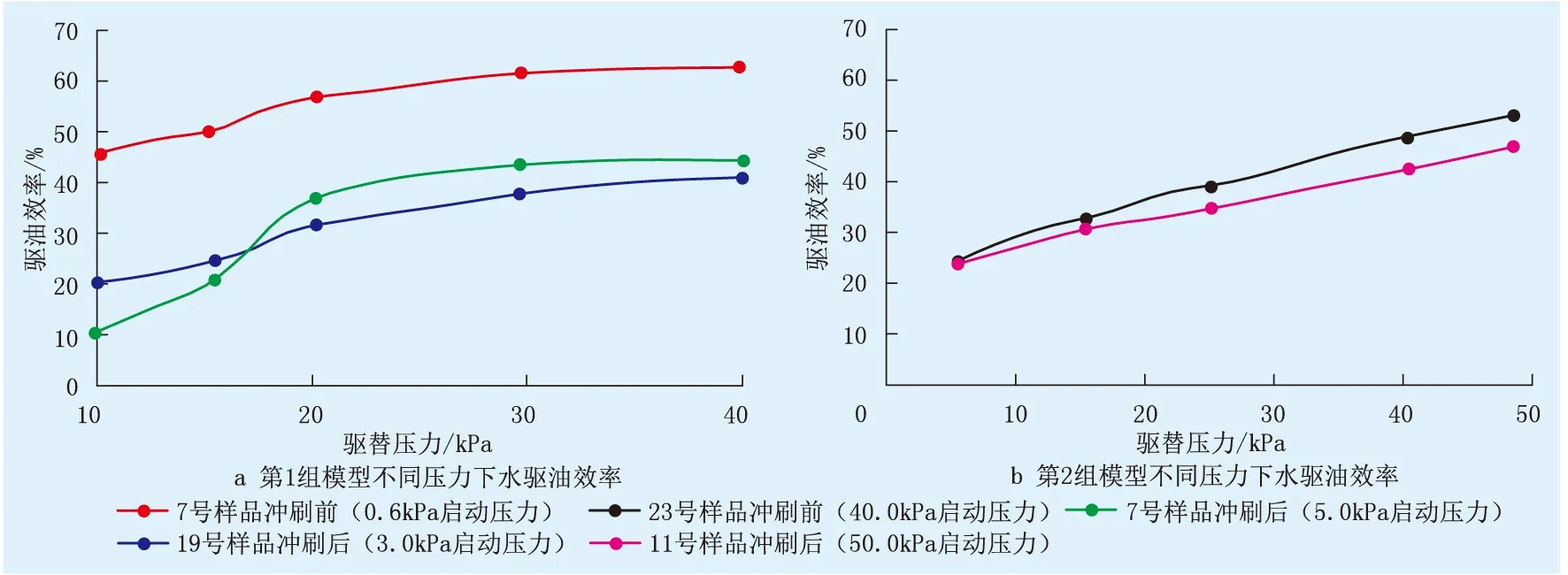

采用真实砂岩微观可视模型装置对长期冲刷岩心的油水两相渗流特征进行研究。实验装置保留了储层岩石本身的孔隙结构特征、岩石表面物理性质及部分填隙物,增加了研究结果的可信度。分别对同一样品(相同孔隙结构样品)及同组样品(相似孔隙结构样品)开展微观可视化驱替实验,对比冲刷与不冲刷状态下的渗流特征与驱替效果(图5)。实验结果表明:相同孔隙结构的同一样品冲刷后水驱油的驱替效果变差,样品7号最终驱油效率由59.4%降为41.6%,样品23号最终驱油效率由45.3%降为39.5%,由于长期冲刷后储层孔隙非均质性增强。相似孔隙结构的同组样品,在水驱初期前缘均成指状分布,随着水驱的进行,指状突进带逐渐变宽,相互之间逐渐连成一片,没有连片的地方形成了残余油。相似孔隙结构的样品冲刷前后比较:第1组最终驱油效率由样品7号冲刷前59.4%降为样品19号的冲刷后39.7%;第2组由样品23号冲刷前45.3%降为样品11号的冲刷后39.4%。总体来看,注入水长期冲刷对储层造成一定伤害,冲刷后驱油效率较冲刷前明显降低。

图5 不同样品冲刷前后渗流与驱替效果Fig.5 The seepage and displacement effects of different samples before and after scouring

不同驱替压力下的驱油效率实验结果表明(图6):同一压力下,冲刷前的驱油效率高于冲刷后的驱油效率。长期注水冲刷后,再次对油藏进行注水,其驱油效率会明显小于之前的水驱效率。在一定压力范围内,提高注水压力可明显提高驱油效率。但达到一定压力后,对驱油效率的影响很小(图6)。

不同注入倍数下的驱油效率实验结果表明:水驱油过程中,对于冲刷前和冲刷后的岩心,随着注入水倍数的增加,水驱油效率会逐渐提高,但其增加的幅度越来越小。当注入倍数在1~2倍孔隙体积时,驱油效率上升较为明显。例如,7号的冲刷前样品(0.6 kPa压力)和19号的冲刷前样品(10.0 kPa压力)注入1、2、3倍孔隙体积时,对应的驱油效率分别为26.3%、29.1%、30.5%,17.2%、19.7%、20.6%。

4 低渗透岩心长期水驱后储层特征变化

统计分析了W油田C6油藏不同水淹程度岩心的孔隙度和含油饱和度。其中,纯油层含油饱和度为54.39%,弱水淹层含油饱和度为53.74%,中水淹层含油饱和度为43.23%,强水淹层含油饱和度为36.10%。水驱后,含油饱和度随着水淹程度的增加而下降,含水孔隙度(孔隙中水的体积与岩样体积的比值)及含水饱和度上升,水淹程度越高,上升越多。相应的流体性质随之变化,研究区原油密度、黏度都随水淹程度的增加而略有增加。地层水总矿化度随水淹程度的增加而有所降低。水淹后含水饱和度增大,平均含水饱和度由47.20%增至53.20%,并随着注水开发的进行而持续升高。另一方面,水淹后油层电阻率降低,平均电阻率由水淹前的25.10 Ω·m降低为水淹后的19.20 Ω·m。声波时差由水淹前的229.30 μs/m上升为水淹后的236.30 μs/m,表明油层水淹后,声波时差升高,孔隙度增大,孔隙结构发生了改变。

图6 样品不同驱替压力下的驱油效率Fig.6 The oil displacement efficiency of samples under different displacement pressures

5 结 论

(1) W油田C6油藏X衍射、电镜扫描和薄片分析结果表明:水驱后,黏土矿物总量整体呈减少趋势,方解石含量增加。在黏土矿物中,伊利石含量减小,绿泥石含量稍有增加。粒间孔隙、总面孔率和平均孔隙孔径均有较明显的减少,长石溶孔稍有增加。

(2) 低渗透岩样长期水驱前后,孔隙度都有所变大。物性好的岩样孔喉中值半径变大,渗透率增大,非均质性变弱;物性较差的岩样孔喉中值半径变小,渗透率降低,非均质性变的更强。总体来看,物性好的样品物性变得更好,物性差的样品物性变得更差。

(3) 水驱后的相渗曲线整体向左偏移,岩石的亲水性减弱,残余油饱和度增大,见水时间更早,含水上升更快。油藏经长期注水开发,在储层中形成了局部注水连通通道,储层渗透率上升,开采过程中含水率上升更快,容易形成水淹;注入水长期冲刷对储层造成一定伤害,储层孔隙非均质性增强,水驱油的驱替效果变差。