民法典时代国有自然资源使用权的体系设计与规则完善

施志源

(福建师范大学 法学院,福建福州 350117)

2020年5月28日,《中华人民共和国民法典》在十二届全国人大五次会议上获得高票通过,标志着我国正式迈向民法典时代。《民法典》延续了《物权法》规定的自然资源国家所有权制度,进一步完善了我国自然资源所有权制度体系。但立法不应止步于确认自然资源的权利归属,而应形成从“归属”到“利用”有效衔接的自然资源使用权法律制度体系,让更多的主体有机会参与自然资源的开发利用,共享自然资源的成果,使自然资源得到最合理、充分和有效的利用。建立健全国家所有自然资源的使用权(以下简称“国有自然资源使用权”)制度,从而实现从“定分止争”到“物尽其用”的价值传递,既是推进民法典自然资源权利制度有效实施的客观需要,也是细化充实民法典中自然资源权利规则体系的内在要求。

一、问题的提出

《民法典》物权编并未就《物权法》的自然资源物权制度规范作出实质性修改,土地以外自然资源用益物权的取得、权利行使、权利救济等相关规则主要体现在《水法》《矿产资源法》《渔业法》等自然资源单行法,以及《取水许可和水资源费征收管理条例》《矿产资源法实施细则》《渔业法实施细则》等行政法规规章之中。这种碎片化的分散立法,导致自然资源开发利用权利的称谓未统一、自然资源开发利用权利的性质存在争议、自然资源开发利用权利的类型划分不明确、自然资源开发利用权利的取得灭失制度不健全。

(一)自然资源开发利用权利的称谓未统一

2007年《物权法》使用了“用益物权”作为第三编的编名,在这一章之下则出现了“海域使用权”“探矿权”“采矿权”“取水权”“使用水域、滩涂从事养殖、捕捞的权利”“土地承包经营权”“建设用地使用权”等术语表述具体的开发利用自然资源权利;2016年修订的《水法》仅仅出现了“取水权”,对于其他开发利用水资源的行为并未明确赋予其主体物权性权利;2018年《土壤污染防治法》采用了“土地使用权”的表述;2019年修订的《森林法》采用了“林地和林地上的森林、林木的使用权”;2009年修正的《矿产资源法》采用了“探矿权”“采矿权”的表述,2019年《矿产资源法(征求意见稿)》进一步将二者统称为“矿业权”;在自然资源开发利用权利这一部分,2020年《民法典》较之2007年《物权法》主要新增了“土地经营权”的规则,但土地经营权主要是针对集体土地所有权而设置的权利,《民法典》关于国有自然资源开发利用权利的规定并无表述上的实质性变化。由此可见,由于自然资源开发利用权利的相关规定分散在不同的法律之中,权利称谓不统一问题是客观存在的。2018年《土壤污染防治法》和2019年《森林法》都采用了“使用权”的表述,最新的立法用语是否预示着“使用权”这一表述将在未来的立法中得到进一步的运用?这一问题理应在未来自然资源立法完善时给予回应。

(二)自然资源开发利用权利的性质存在争议

在自然资源开发利用权利体系中,是否有必要区分为准物权和用益物权这两种类型?无论是2007年《物权法》还是2020年《民法典》,都没有明文使用“准物权”这一概念。但不少学者认为,自然资源开发利用权利包括了自然资源用益物权和自然资源准物权这两种类型的权利。以矿业权为例,崔建远、王利明等学者认为该权利属于准用益物权,(1)例如, 崔建远教授在《准物权研究》(法律出版社2013年版)一书中充分论述了矿业权属于准物权的理论;王利明教授的《物权法研究(修订版)下卷》(中国人民大学出版社2007年版)第十九章的章名为“准用益物权”,探矿权、采矿权属于该章第三节的内容。房绍坤等学者将其定性为用益物权,陈华彬等学者则提出了特别物权说。(2)参见王建刚:《我国矿业权法律性质研究综述》,载《昆明理工大学学报(社会科学版)》2017年第3期。有学者指出,把客体的不特定性作为构成准物权的惟一标准是不可取的,养殖权、航运水权、狩猎权等权利客体都具有特定性,但通说仍然认为它们是准物权。(3)参见崔建远:《物权:生长与成型》,中国人民大学出版社2004年版,第215页。还有学者认为,典型物权与准物权的重要区别在于各自权利的取得方式不同,准物权是准用物权法有关规定的以权利为客体的权利。(4)参见江平:《矿产资源与土地资源之权利辨析》,载《中国国土资源经济》2018年第1期。也有学者将他物权区分为用益物权、取得物权和担保物权这三种类型,从而将采矿权、取水权、捕捞权等归入取得物权。(5)参见王洪亮等:《自然资源物权法律制度研究》,清华大学出版社2017年版,第51页。有学者指出,实践中的水权属于用益物权,包括取水权、用水权、排放污水权等具体权能。(6)参见陈广华,黄野:《民法典编纂背景下的水权辨析》,载《行政与法》2018年第3期。还有学者认为,我国用益物权的基本体系就是以土地为核心的用益物权加上以土地外的自然资源使用权为内容的准用益物权。(7)参见申卫星:《物权法原理(第二版)》,中国人民大学出版社2016年版,第248页。按照此种划分标准,非所有人使用土地以外的自然资源的权利都被纳入了准用益物权的范畴。由于《民法典》并未明确规定准物权,而学界对自然资源准用益物权的界定又众说纷纭,这给自然资源开发利用权利体系的构建徒增困难。

(三)自然资源开发利用权利的类型划分不明确

在《物权法》中,虽然规定了自然资源用益物权的内容,但相关的规定非常单薄,只是在用益物权编的一般规定中设计了5个相关的条文。这一立法模式在《民法典》中并未出现实质性的变化,自然资源权利类型挂一漏万的问题仍然存在。以水资源开发利用权利体系为例,在其他不少国家的立法上,水权包括了取水权、水力水权、航运水权以及排水权等;而在我国立法上,只规定了取水权这一种水权,水力水权、航运水权以及排水权被纳入取水权之中。(8)参见尹田:《物权法》,北京大学出版社2013年版,第382-383页。此外,取水权的笼统规定忽略了地表水和地下水的区别。的确,地表水和地下水之间存在着紧密的联系,二者可能存在于同一流域或者同一水文循环之中,但并不能因此而忽视了二者开发利用中存在的显著差异。对地下水的过度利用可能出现区域地下水位下降、海水入侵、地面沉降、地面裂缝和坍陷等问题。(9)参见黄民生、何岩、方如康主编:《中国自然资源的开发、利用和保护》,科学出版社2011年版,第59页。由此可见,地下水取水权和地表水取水权的权利内容、权利行使方式均有着显著的差别,不应简单笼统规定取水权了事。不少国外的民法典已经充分注意到了这一问题,比如,《西班牙民法典》在第四集《特殊物的所有权》第一章第四节就“关于地下水的利用”作出专节的规定。(10)《西班牙民法典》,潘灯、马琴译,中国政法大学出版社2013年版,第146页。可见,在设置水资源开发利用权利体系时,区分地表水和地下水的利用规则已经有了成功的国外立法经验。核心问题在于,我国的自然资源用益物权包括了哪些具体的权利类型?从当前的制度现状看,立法机关在考虑自然资源权利类型设置时,往往是迫于实践的需要而被动立法的,部门立法、应急立法、交叉立法的现象普遍存在,公法私法交错立法导致权利的法律属性争议大,多头立法忽视了权利类型的科学设置,零散立法导致自然资源权利缺乏体系性。从我国目前的法律规定看,可以分为三类,即:自然资源国家所有权派生的自然资源用益物权、自然资源集体所有权派生的自然资源用益物权和法律作出特别规定的自然资源用益物权。但这种分类显然缺乏严谨性,法律条文所特别规定的六种用益物权,(11)指的是《中华人民共和国民法典》第328条和第329条规定的自然资源用益物权。不纯粹是没有母权的自然资源开发利用权利,与前两种权利类型存在着交叉重叠的情形。可见,自然资源开发利用权利制度体系不完善的问题亟待立法的回应。

(四)自然资源开发利用权利的取得灭失制度不健全

在《民法典》第328条和第329条的条款表述中,均强调自然资源用益物权应当依法取得。然而,完整的自然资源用益物权制度体系,除了应当明确规定用益物权如何取得之外,还应当明确规定权利如何行使,权利的存续期限以及权利可否继承等问题。这些问题在《物权法》中没有得到明确的回应,在《民法典》中也未得到明确的回应,成为中国自然资源开发利用权利制度的一大缺憾。通过梳理中国的现行立法,就不难发现其中的问题。一方面,自然资源开发利用权利的有效期限大多依赖于自然资源单行法或相关的行政法规作出规定,始终带着浓厚的行政色彩。在目前的立法中,基本上是采取规定自然资源开发利用许可证的期限来间接规定自然资源开发利用权利的存续期间。比如,《水法》在“水资源开发利用”一章里并没有对取水权的存续期限作出明确的规定,只在《取水许可和水资源费征收管理条例》中规定了取水许可证的有效期限,(12)参见《取水许可和水资源费征收管理条例》第25条。并规定连续停止取水满2年可注销取水许可证(13)参见《取水许可和水资源费征收管理条例》第44条。;《矿产资源法》也没有对采矿权的期限作出明确的规定,只是在《矿产资源开采登记管理办法》中对采矿许可证的有效期限作出规定。(14)参见《矿产资源开采登记管理办法》第7条。从这些规定可以看出,取水权或者采矿权的取得或丧失,其主动权始终掌握在资源管理部门手中,是否续期也是由行政许可主管部门来决定。另一方面,在自然资源开发利用权利可否转让上规定了诸多禁止性规定,给自然资源开发利用权利的继受取得设置了不合理的法律障碍。比如,《矿产资源法》对探矿权、采矿权的转让作出了严格的限制,并严禁以牟利为目的转让矿业权。(15)参见《中华人民共和国矿产资源法》第6条。但这一限制性规定已经不符合新时代生态文明体制改革的新要求。2017年1月,国务院相关文件明确提出“进一步扩大矿业权竞争性出让范围”“完善矿业权分级分类出让制度”等要求,(16)参见《关于全民所有自然资源资产有偿用制度改革的指导意见》(国发〔2016〕82号)。这些改革部署应当得到未来自然资源使用权立法的积极回应。

二、民法典时代国有自然资源使用权的立法策略

面对中国现有的自然资源开发利用权利体系之困境,自然资源使用权立法应给予充分的关注,并通过科学立法作出积极的回应。应当坚持以人民为中心的立法理念,既要注重维护好自然资源所有者的正当权益,也要注重建构公平合理的自然资源开发利用秩序;既要注重自然资源开发利用的公平性,也要注重自然资源开发利用的效率性;既要注重发挥好自然资源的经济价值,也要注重保护好自然资源的生态价值;既要体现体系性、科学性和完整性,也要充分学习借鉴其他国家的立法经验,体现前瞻性和开放性。

(一)处理好民法典与自然资源单行法的分工与衔接

2013年11月12日,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出了“统一行使全民所有自然资源资产所有者职责”“统一行使所有国土空间用途管制职责”的战略部署。(17)参见《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。落实这一改革要求,民法典与自然资源单行法应当有一个合理的分工,民法典应当侧重于建构自然资源所有权与用益物权规则,自然资源单行法应当侧重于建构一个体系完备的自然资源使用权法律体系。在立法中,既要避免不必要的重复立法,也要注重法与法的衔接问题。在中国目前的法律体系中,《民法典》关于自然资源用益物权的规定笼统简要,需要自然资源单行法去落实《民法典》的原则性规定;而自然资源单行法在内容上则普遍存在着重行政规范轻民事规范的问题。尽管部分自然资源单行法规定了民法规则,但总体而言,落实自然资源行政管理权占据了绝大多数条款,以至于部分学者将管理权作为自然资源权利的权能之一。有学者认为,可以通过拓展权能种类、体系化构建管理权能来完善自然资源国家所有权制度;(18)参见刘超:《自然资源国家所有权的制度省思与权能重构》,载《中国地质大学学报(社会科学版)》2014年第2期。有学者提出,自然资源国家所有权在内容和效力上表现出双重性的权能结构,既具有私法性的权能,又具有公法性的权能;(19)参见叶榅平:《自然资源国家所有权的双重权能结构》,载《法学研究》2016年第3期。有学者认为,自然资源国家所有权的权能由资源产权的设定、分配与保护,资源开发利用的标准管制,资源税费的征收,资源保护与开发利用监管,生态修复与环境治理等内容构成。(20)参见王克稳:《论自然资源国家所有权权能》,载《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2018年第1期。这些观点的提出,可以说是当下中国自然资源单行立法特点的生动写照。但需要慎思的是,自然资源所有权的权能结构可以脱离所有权的基本原理而重构或者拓展吗?如果可以的话,自然资源所有权与自然资源管理权的界定线无法得到清晰的界定。事实上,“所有权的权能”和“所有权的限制”是两个不同的概念,公法对所有权的限制,则属于“所有权的限制”。(21)王泽鉴:《民法概要(第二版)》,北京大学出版社2011年版,第390-391页。依公法设立并不意味着所设立的权利本身具有公法色彩。(22)参见王洪亮等著:《自然资源物权法律制度研究》,清华大学出版社2017年版,第52页。管理权只是所有权的一种行使方式,而并不是所有权的一项权能。(23)参见王利明:《物权法论(修订本)》,中国政法大学出版社2003年版,第265页。针对自然资源的管理,属于自然资源国家所有权的权利运行模式,而不属于自然资源国家所有权本身的权能。(24)参见施志源:《生态文明背景下的自然资源国家所有权研究》,法律出版社2015年版,第136页。可见,对于所有权权能以及自然资源所有权权能的界定,在自然资源使用权立法时应当有一个清晰的认识。

由于《民法典》关于自然资源权利的立法较为笼统,而自然资源单行法中关于自然资源权利行使的民法性规范又与行政性规范杂糅在一起,导致了自然资源权利不成体系的问题较为凸显。正如学者所言,将大量的自然资源所有权规定在行政性的法律中,会引起理论和立法上的混乱。(25)参见黄锡生:《自然资源物权法律制度研究》,重庆大学出版社2012年版,第116页。比如,我国《水法》在第3条规定水资源所有权归属之后,基本是关于水资源规划、管理、保护的行政性法律规范,并没有规定类似《民法典》中土地承包经营权的民事法律规范,关于水资源权利的转让、权利存续期间等内容均没有在该法中得到体现。又如,《矿产资源法》的立法体例与《水法》又不相同,其明确规定了探矿权、采矿权可转让及不可转让的情形,并设立“矿产资源的开采”专章,对行使采矿权作了较为明确的规定,但对于探矿权、采矿权的存续期间仍然没有作出明确的规定。2019年新修改的《森林法》设立了“森林权属”“发展规划”“森林保护”“经营管理”等专章,对森林和林木的开发利用作出了较为具体的规定。由此可见,分散立法导致了各种自然资源的权利规则存在着明显的差异,将自然资源单行法关于自然资源权利行使的规则提取公约数,是自然资源使用权立法必须完成的课题。

(二)清晰界定各主体的权利义务边界

自然资源开发利用权利的行使,应当明确权利不得滥用的要求。在行使自然资源开发利用权利的过程中,当出现开发利用障碍时,哪些情形应当由所有权人来排除障碍,哪些情形应当由他物权人来排除障碍?这是界分各方权利义务的关键问题。当自然资源所有权人发现他物权人存在着掠夺性开发、破坏性开发等滥用权利情形时,有权利中止开发利用人的用益物权,或者要求自然资源开发利用人提供担保,直至该不利情形消失为止。如果有证据证明他物权人已经不合适继续开发利用该自然资源,则自然资源所有权人有权终止他物权人继续开发利用自然资源的权利。这在许多国家的民法典中已有明确的规定。例如,《西班牙民法典》第520条规定:“用益物人滥用其用益物时,用益物消灭。滥用造成所有权人严重损失的,所有权人有权要求用益物人交还用益物客体,但有义务每年在用益物之所得中扣除有关开支及因管理用益物而应收取的报酬后,将剩余所得支付用益物人。”(26)《西班牙民法典》,潘灯、马琴译,中国政法大学出版社2013年版,第166-167页。《埃塞俄比亚民法典》第1324条第1款规定:“可证明其权利处于危险中的所有权人,可要求用益权人提出保证人。”(27)《埃塞俄比亚民法典》,薛军译,厦门大学出版社2013年版,第188页。可见,建立防止权利滥用规则,并明晰自然资源开发利用中需要提供担保的情形,是明确各方权利义务的良方。尤其是,对于所有权人在何种情形之下可以回收开发利用自然资源的权利,应当制定具体明确的法律规则。

自然资源开发利用权利的行使,应当清晰界定各方当事人的权利义务边界。其中,明确界定开发利用自然资源过程中因自然条件发生变化而引发的权利义务变化,是完善我国自然资源使用权立法应当予以重点关注的领域。这在不少国家的民法典中有着明确的规定。《西班牙民法典》第419条规定:“如果地下水的发现者将其弃置自流,视同收归公有。”(28)《西班牙民法典》,潘灯、马琴译,中国政法大学出版社2013年版,第146页。《奥地利普通民法典》第407条规定:“如果岛屿存在于水域之中心,则仅仅是沿着岛屿的长度而位于其两岸的土地的所有人,有权各先占该岛屿的一半,并按照其土地的长度分割成两等份。如果岛屿位于水域一半的位置,则距离岛屿较近的岸边土地的所有人单独享有权利。位于可通航的河流中的岛屿归属于国家。”(29)《奥地利普通民法典(2012年7月25日修改)》,周友军、杨垠红译,清华大学出版社2013年版,第66页。在我国未来的自然资源使用权立法中,应当将自然因素引起的权利义务变化的相关规则具体化。具体而言,由于自然客观规律导致自然资源所有权发生变动的,自然资源开发利用权也应当随之发生变动,相应的权利义务随之自动调整。即,当这种自然资源的变动是由自然客观规律引起的,无论是自然资源所有权人,还是自然资源使用权人,都应当充分尊重这一变化,而不得提出增减对方权利义务的要求。此外,动物的季节性迁徙、水流的正常流动,这些变化是自然界自身周而复始的变化,不能单纯依据该资源绝对数量的增减来计算自然资源资产的增减。判断某一具有季节性迁徙特性的野生动物资源是否减少,不能因其冬天的资源数量比夏天少而得出该野生动物资源存在资产流失现象,而应当比较每年之中的同一季节该野生动物数量是否保持相当。尊重自然界的客观规律,还应当正确看待由自然灾害引起的他人财产损失,而不能一概将损害责任归咎于自然资源的所有者。比如,《瑞士民法典》第689条第1项规定:“对于高地自然流至其土地上的水,特别是对雨水、冰雪融水或未设围堰的水源,土地所有权人应当承受。”(30)《瑞士民法典》,于海涌、赵希璇译,法律出版社2016年版,第245页。这表明,对于因自然因素引起的损害,不能简单地归咎于造成这一损害之自然资源载体的所有者。有的学者曾担忧,在水资源归属于国家所有之后,长江之水滚滚入海就是国有资产流失,而由洪水引发的自然灾害也应当由国家来赔偿。(31)参见《物权法草案(第二次审议稿)释评(下)――在四川省高级法院的讲课记录稿》,法帮网,http://www.fabang.com/a/20111024/452564_12.html,发布时间:2011年10月24日,访问时间:2019年8月25日。如果我们在自然资源立法中明确规定了类似于《瑞士民法典》第689条第1项的条款,这种担忧就完全可以消除。

自然资源开发利用权利的行使,应当贯彻绿色发展理念,尽量避免开发利用自然资源给生态环境带来次生灾害。因开发利用资源引发的次生灾害可能由两个方面的情形引起,一种可能是,开发利用自然资源过程中产生了自然界本不存在的污染物质,造成了生态环境的污染;另一种可能是,由于过度地开发利用自然资源,破坏了自然界原先的生态平衡,造成了生态环境的失衡。无论是添堵式的污染,还是掏空式的破坏,都是自然资源开发利用过程中应当着力去避免的,也是在设计自然资源权利行使规则时应当给予充分关注的。2009年《侵权责任法》在特殊侵权部分只规定了环境污染的侵权救济,没有把过度利用资源导致生态破坏的侵权视为特殊侵权。都是对生态环境造成的破坏,添堵式的污染属于特殊侵权,掏空式的破坏属于一般侵权,这在逻辑上显然是不自恰的。在2020年《民法典》的第1229条和第1230条中,已经统一了“污染环境”和“破坏生态”的侵权责任归责原则,这是我国立法的一大进步,未来的自然资源立法需要在此基础上进一步细化相关的法律规则。

自然资源开发利用权利的行使,还应当承担一定的容忍义务。国外民法典的立法经验可供参考。《奥地利普通民法典》第364条第一款规定:“一般来说,仅在不损害第三人权利或法律关于维护和改善公众福祉不被侵犯所设置的限制之范围内,允许所有权人行使其权利。尤其是,相邻土地的所有人在行使其权利时应当相互顾及。”(32)《奥地利普通民法典(2012年7月25日修改)》,周友军、杨垠红译,清华大学出版社2013年版,第59页。《巴西新民法典》第1228条第1款至第3款规定:“所有权的行使应符合其经济和社会目的,并且应根据特别法的规定以保存动植物群、自然美、生态平衡以及历史和艺术遗产的方式行使,同时应避免污染空气和水。不能给所有人带来任何舒适或便利,而是由伤害他人的意图驱使的行为,禁止之。为了公共需要、公共利益或社会利益为征收的情形,可剥夺所有人的物,而在紧急的公共危险的情形,亦可征用之。”(33)《巴西新民法典》,齐云译,中国法制出版社2009年版,第183-184页。这些国外立法经验对于我国自然资源使用权的规则完善具有启发意义。

三、民法典时代国有自然资源使用权的体系设计

自然资源作为特殊的“物”,其与民法存在着天然的密切的关联性。自然资源之上权利关系纵横交错,既有公法上的管理权力,又有私法上的权利与利益。自然资源权利客体的复杂性导致其权利行使的复杂性,因而,处理好权利行使上的冲突与协调是自然资源使用权制度完善的突破口。自然资源使用权是我国民法和环境资源法规定的规范自然资源使用的制度性解决方案,但它存在着逻辑矛盾、名称模糊、错位等缺陷。(34)参见Haitong Jin,The Usufruct of Natural Resource:A Critical Investigation,Science of Law(Journal of Northwest University of Political Science and Law),2009.就自然资源使用权的体系安排而言,首先应当将其分为收益类自然资源使用权和非收益类自然资源使用权,收益类自然资源使用权包含了使用和收益的权利内容,强调了通过利用自然资源获得收益的过程;而非收益类自然资源使用权则不以收益为目的,是为了自身的生存需要或者为了社会的公共利益而开发利用自然资源。这就决定了这两类自然资源在自然资源立法的位置应当有所不同。立法在设计自然资源使用权权利体系时的具体立法建议如表1。

表1 中国自然资源使用权体系的立法建议表

在体例安排上,自然资源基础权可在自然资源使用权立法的一般规定章节中作出总体性规定,以确保自然资源的生存性利用或者公益性使用。当前,应当重点完善自然资源用益权的法律规则。有争议的是,自然资源经营权是属于物权,还是债权呢?目前,这一争论聚焦到了关于土地经营权的性质之争,而土地经营权的定性,必将决定着其它自然资源经营权的法律性质。有的学者认为,土地经营权属于用益物权,土地经营权得以建立源自“用益物权--次级用益物权”的权利架构,(35)参见蔡立东:《土地承包权、土地经营权的性质阐释》,载《交大法学》2018年第4期。将土地经营权定位为用益物权是妥当的(36)参见陈小君:《土地经营权的性质及其法制实现路径》,载《政治与法律》2018年第8期。;有的学者认为,明确土地经营权属于用益物权,才能解决土地经营权抵押贷款实践的疑难问题;(37)参见肖鹏:《土地经营权的性质研究——基于土地经营权抵押贷款规范性文件的分析》,载《中国土地科学》2016年第9期。等等。有的学者则认为,应将土地经营权纳入债权范畴,采取“农村土地集体所有权(自物权)—土地承包经营权(用益物权)—土地经营权(债权)”的权利结构;(38)参见单平基:《“三权分置”中土地经营权债权定性的证成》,载《法学》2018年第10期。有的学者提出,应在确认土地经营权为债权的基础上提倡该债权的物权化。(39)参见李伟伟:《“三权分置”中土地经营权的性质及权能》,载《中国党政干部论坛》2016年第5期。无论是土地经营权债权说,还是土地经营权物权说,抑或是土地经营权债权物权化说,在特定的情境之下都具有其合理性。但具体到自然资源使用权的立法中,则不能模棱两可。2018年12月29日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改通过的《农村土地承包法》,对“土地经营权”作出了专节规定,民法典分则“三权分置”的立法安排奠定了基调。从《农村土地承包法》的最新立法内容上看,土地经营权是在承包方和受让方之间依法、自愿、有偿地流转,(40)参见《农村土地承包法》第36条和第38条。流转期限和起止日期、双方当事人的权利义务、土地被依法征收、征用、占用时有关补偿费的归属等事项均需由土地经营权流转合同来确定,(41)参见《农村土地承包法》第40条。受让方在符合法定程序的前提下可以再流转土地经营权。(42)参见《农村土地承包法》第46条。由此可见,新修改的《农村土地承包法》已然将土地经营权定性为债权。当然,“土地经营权”这一债权具有物权化的特征,《农村土地承包法》明确赋予了土地经营权人在合同约定的期限内占有土地、通过经营土地取得收益的权利,(43)参见《农村土地承包法》第37条。受让方经承包方同意并向发包方备案可以进行融资担保。(44)参见《农村土地承包法》第47条。土地经营权债权物权化的这一立法价值取向,将决定着自然资源经营权的立法选择。可见,比照《农村土地承包法》的法律规则,对自然资源经营权作出相应的规定,是一个明智的立法选择。

需要进一步讨论的是,自然资源物权性利用的权利体系安排。即,立法中是否有必要将自然资源使用权区分为自然资源用益物权和自然资源准用益物权?关于这一问题的探讨,自制定《物权法》以来就从未间断过。有学者认为,通过行政许可取得并负有较多公法上义务的、客体具有不确定性的自然资源开发利用权利,属于准用益物权,对准用益物权民法典只做原则性规定,具体的由各自的特别法分别规定。(45)参见胡田野:《准物权与用益物权的区别及其立法模式选择》,载《学术论坛》2005年第3期。有学者认为,将自然资源界定为准物权的客体,只有将权利抵押权和权利质权排除于准物权的体系才可成立,且需要进一步类型化。(46)参见崔建远:《再论界定准物权客体的思维模式及方法》,载《法学研究》2011年第5期。有学者进一步指出,“准用益物权”完全可以诠释自然资源使用中的非典型物权特征,未来统一物权登记应将准用益物权列为独立的类型。(47)参见李显冬、牟彤:《完善准物权理论以健全自然资源资产产权制度》,载《中国国土资源经济》2014年第2期。有学者用“特许物权”的概念来讨论这一问题,认为《物权法》第122条、第123条规定的权利属于自然资源特许使用权,认为其不具备私法物权的一般特征,应当将其界定为公法上的物权。(48)参见王克稳:《自然资源特许使用权之论》,载《公法研究》2012年第1期。尽管争论还在继续,但自然资源权利体系的科学安排仍然需要立法作出积极的回应。“准物权”在《物权法》的各个草案中进进出出,海域使用权的规定从略到详、从详到略,但最终立法者选择了只规定“用益物权”,表明了海域使用权不属于准物权之一种,而是典型的用益物权。(49)参见尹田:《论海域使用权与准物权的立法分界——海域使用权与准物权在〈物权法〉上并列规定的意义》,载《海洋开发与管理》2008年第1期。在制定《物权法》和编撰《民法典》过程中已经反复论证并被否决的“准物权入法”的方案,在后续的自然资源使用权立法中应当秉承这一立法传统,而无需重复地去论证准用益物权的入法问题。

当前,立法者需要思考的是,在《民法典》的制度框架之下,如何进一步完善自然资源用益物权体系。就自然资源用益物权的体系安排而言,最为关键的是要对自然资源“物”之类型进行科学的划分,并以此为基础设置自然资源使用权的法律规则。财产分类是非常重要的,并且需要了解每种财产的法律性质和适用制度。(50)参见Tudoracu Miruna, Ienciu Ioan,Oprea, Luciana, The Institution of Property in the New Romanian Civil Code, Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM, Vol.2,2014.当然,区分财产类型不应当止步于区分公共财产与私人财产。不同类型的自然资源,其物之属性不同,与民法上物的关联度不同,其财产性特征也就不尽相同。当前的立法重点是在区分恒定自然资源、可更新自然资源、(可替代)消耗性自然资源与(不可替代)消耗性自然资源。(详见表2)

表2 中国自然资源使用权类型划分建议表

四、民法典时代国有自然资源使用权的规则完善

自然资源使用权立法需要整合各个自然资源单行法的零散规定,就自然资源开发利用权利的称谓、性质、类型等问题作出明确的回应。完善自然资源使用权的法律规则,不仅仅是一个立法技术问题,更是一次对自然资源开发利用权利行使规则的重新检视。自然资源功能的多样性及其权利客体的复杂性,凸显了制定自然资源使用权法律规则的难度系数。当前,应当尽快明确相关权利术语的规范表达,明确自然资源使用权的权利义务边界,并在此基础上完善权利的存续期限规则、继承规则与新型权利的创设规则。

(一)关于自然资源开发利用权利术语的规范表达

立法该如何规范表达开发利用自然资源的各种权利名称呢?这是自然资源权利立法中应当正面回应的问题。在规范权利术语表达方面,立法首先应当明晰“使用权”“用益权”和“用益物权”这三个概念之间的关系。在目前国外民法典的中文译著中,“使用权”一词的含义相当于“无收益的用益权”,“使用权”是“用益权”的下位概念。然而,中国法律条文中的“使用权”与国外民法典译著中普遍使用的“使用权”,其内涵和外延并不相同。(以表3为例)。

表3 中国法律条文中“使用权”一词立法例举表

从上表可以看出,“使用权”一词在中国现行法律条款中得到了广泛的运用,成为开发利用自然资源权利条款的规范表述。“自然资源利用权”只是开发利用自然资源权利的简称,但其本身并未正式出现在法律条款的表述中,并不是一个规范的立法语言。因此,在统一自然资源开发利用权利的法律条文表述时,应当转换成规范的立法语言,即“自然资源使用权”。通过分析中国的法律文本,可以看出“自然资源使用权”是一个内容丰富、外延宽泛的法律术语,“自然资源用益物权”或者“自然资源用益权”则是“自然资源使用权”的下位概念。这就需要在自然资源立法中充分尊重立法语言的使用习惯,并以此为基础科学设计自然资源使用权的体系。

(二)关于自然资源使用权的权利义务边界规则设计

对于自然资源使用权的行使,我国《物权法》和《民法典》均就自然资源有偿使用作出了原则性规定,(51)参见《中华人民共和国物权法》第118条、《中华人民共和国民法典》第325条。强调用益物权人行使自然资源权利应当遵守法律有关保护和合理开发利用资源的规定,并要求所有权人不得干涉用益物权人行使权利。(52)参见《中华人民共和国物权法》第120条、《中华人民共和国民法典》第326条。但现有的民事法律并没有细化规定自然资源使用权的行使规则。因此,立法还应当进一步明晰自然资源使用权的权利义务边界,尤其是要充分保障自然资源使用权人的合法权益不受侵害,保障开发利用自然资源的权利不被随意剥夺或征用。只要自然资源使用权人合法行使权利,包括转让自然资源使用权的权利,任何组织或者个人不得以任何理由进行干涉。此外,政府禁止权利转让的规则应该是公开的。(53)参见Etienne Bienvenu Akono, Natural Resource Use with Vague-Transferability in Property Right, Environ Model Assess,Vol.23, 2018.如果一项自然资源使用权是不允许通过流转的,则应当由法律作出明确的规定。总之,要通过制定自然资源使用权的行使规则,使自然资源使用权人在取得开发利用自然资源权利之后,正确、合理、有效地行使权利。

立法应当进一步明确规定自然资源使用权人的权利行使限度。自然资源使用权本身是一种“不完全物权”,是在所有权基础上派生出来的权利。自然资源使用权人的权利行使不可超越所有权人享有的权能范围,并应当善意、谨慎地行使权利,尽量避免或者减少自然资源的耗损,通过提高自然资源的利用效率、促进自然资源的循环利用等方式,尽量延长自然资源的使用寿命。在制定自然资源使用权的权利限度规则时,应当进一步明确消耗性资源的开发利用规则。对于消耗性自然资源而言,自然资源使用权人行使权利的过程就是自然资源数量减损的过程,但是这一过程不可以视为“改造或者显著变更物”,而应当视为在“经营上用法”的允许范围内正当行使用益权的表现。比如,矿山的用益权在取得采矿权之后,其采掘矿产资源并制作成矿产品,这是一个正当行使权利的表现,而不能将其视为“显著变更物”的行为。相反,如果权利人在取得采矿权之后,将矿山改造成跑马场或者高尔夫球场,则是改变了经营上的用法,超过了权利行使的限度,属于不当行使权利的表现。

立法还应当明确规定自然资源使用权的社会义务规则。一旦在自然资源所有权之上设置自然资源使用权时,对自然资源所有权行使的限制转变为对自然资源使用权的限制。所有权是负有社会义务的。(54)参见王泽鉴:《民法物权》,北京大学出版社2010年版,第13页。对所有权限制已经被现代社会的法律所接受,而且其发展趋势是越来越多的限制被施于所有权之上。(55)参见程萍:《财产所有权的保护与限制》,中国人民公安大学出版社2006年版,第441页。所有权已经开始承担社会利益分配与协调或者形塑社会秩序的功能,出于“人类利益”的需要,所有权的行使中必须兼顾公益和社会发展的要求。(56)参见薛姣:《论所有权的限制》,中国政法大学出版社2017年版,第254页。行使自然资源权利还应当承担一定的容忍义务。对外界不可避免的干扰或者侵入,或者基于公共利益的需要,开发利用自然资源的主体应当负担必要的容忍义务。需要讨论的是,自然资源所有权人所负担的社会义务是否全部转由自然资源使用权人来负担?笔者认为不能一概而论。如前所述,自然资源使用权应当区分为自然资源基础权和自然资源用益权。对于自然资源基础权人而言,其使用自然资源本身就源于自然资源所有权人所承担的社会义务,其权利的限度也仅限于“生存需求”或者“公益需要”,因此,只需要强调自然资源基础权人谨慎合法地使用自然资源,而无需课加其额外的社会义务。在设置自然资源用益权的情形,则应当将自然资源用益物权和自然资源经营权分开讨论。在设置自然资源用益物权的情形下,我国民法已经明确规定了“所有权人不得干涉用益物权人行使权利”(57)参见《中华人民共和国物权法》第120条、《中华人民共和国民法典》第326条。的法律规则,根据权利义务对等的基本法理,在用益物权存续期间,自然资源所有权人所需要承担的社会义务,全部移转至自然资源用益物权人,除非法律另有规定。在设置自然资源经营权的情形之下,自然资源所有权人与自然资源经营权的社会义务之承担,应当由双方当事人在设置自然资源经营权时进行书面约定。如双方当事人未对该事项进行约定的,则视为双方默认该社会义务随着自然资源实际控制权的移转而移转,即,该自然资源在一方当事人的控制下,该方当事人就应当实际承担相应的社会义务。

(三)关于自然资源用益权的存续期限规则设计

在上文的中国自然资源使用权体系的立法建议表中,笔者建议将自然资源用益权分为自然资源用益物权和自然资源经营权,需要进一步明确的是这两项权利的存续期限规则。关于自然资源经营权的期限,理应由双方当事人通过合同来约定;关于自然资源用益物权的期限规则,则应当通过立法来完善。用益物权是有期限的权利,这应当是用益物权的必备特征,也是用益物权区别于所有权的典型特征之一。国外民法典普遍规定了用益权的权利存续期间。比如,《路易斯安娜民法典》第535条明确规定:“用益权是在另一人财产之上的有期限的物权。”(58)《路易斯安娜民法典》,娄爱华译,厦门大学出版2010年版,第66页。《瑞士民法典》第749条第2项规定:“法人的用益权,最长不得超过一百年。”(59)《瑞士民法典》,于海涌、赵希璇译,法律出版社2016年版,第270页。《泰王国民商法典》第1418条第1项规定:“用益权的设立,可以规定期限,也可规定为权利人的终生。”(60)《泰王国民商法典》,周喜梅译,中国法制出版社2013年版,第238页。《埃塞俄比亚民法典》第1317条第2项规定:“社团或财团的用益权,在设立用益权之后30年终止,或在可确定的某一更短的期间内终止。”(61)《埃塞俄比亚民法典》,薛军译,厦门大学出版社2013年版,第188页。《物权法》或者《民法典》关于自然资源用益物权的期限并没有作出明确的规定,自然资源用益物权的期限主要由自然资源单行法或者自然资源行政法规作出规定。总体而言,规则零散、时长不统一、随意性大是当前的突出问题,不同类型自然资源用益权的期限不同。如上文所述,取水权有效期限一般为5年,最长不超过10年;采矿权有效期根据矿山规模不同为10年至30年不等。此外,在同一种资源权利项下还根据不同的用途规定了不同的权利存续期限。比如,《海域使用管理法》关于海域使用权最高期限按照用途规定了15年、20年、25年、30年、40年和50年六种情形。(62)参见《中华人民共和国海域使用管理法》第25条。试问,分别规定旅游用海的海域使用权最高年限为25年而盐业用海最高年限为30年的依据是什么?二者统一规定为30年有何不可?显然,这种细分不但毫无意义,而且徒增法律实施的成本。

在法律条文中将自然资源用益权的有效期限进行细分应当有合理正当的理由,而不能毫无根据地进行人为的细分。比如,《海域使用管理法》的六种情形至少可以整合成三种情形,15年与20年合并为20年,25年和30年合并为30年,40年和50年合并为50年。甚至可以进一步地整合,将海域使用权的有效期限分为25年和50年两种情形更为妥帖。总之,立法有必要对如何确立自然资源用益物权的存续期间作出明确的规定,既要允许区分不同类型自然资源用益物权的权利存续期间,也要确立划分自然资源用益物权存续期间的基本标准,以避免确立权利存续期间或者最高期限的随意性。

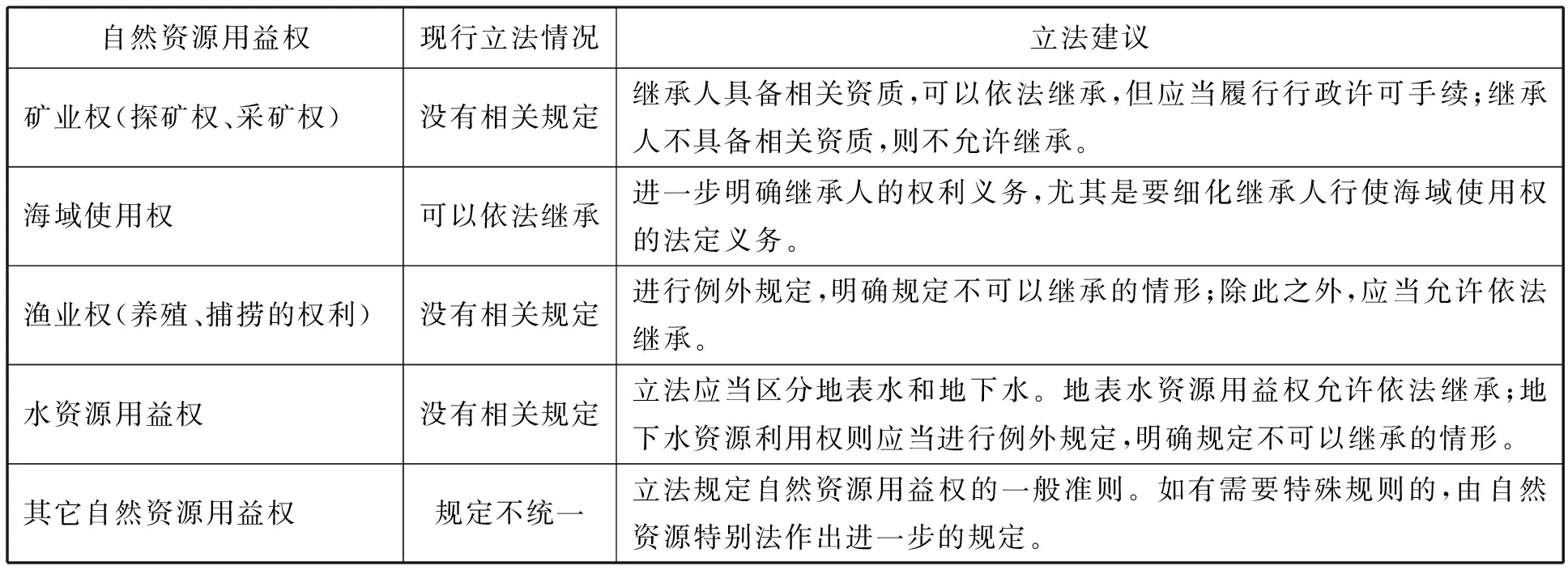

(四)关于自然资源用益权的继承规则设计

在用益权有效期内,如果用益权人死亡,该用益权是否可以继承?这需要立法作出明确的回应。由于《物权法》和《民法典》对自然资源用益权可否继承没有作出统一的规定,自然资源单行法对自然资源用益权可否继承的规定并不统一。《海域使用管理法》明确规定:“海域使用权可以依法继承。”(63)参见《中华人民共和国海域使用管理法》第27条。《渔业法》则没有对养殖、捕捞的权利是否可以继承作出规定,但明确规定“捕捞许可证不得买卖、出租和以其他形式转让”(64)参见《中华人民共和国渔业法》第23条。。《矿产资源法》《水法》等自然资源单行法也都没有对自然资源用益权是否可以继承作出明确的规定。因此,立法有必要对此作出回应,明确规定在哪些情形之下自然资源用益权可以继承,哪些情形之下自然资源用益权不可以继承。如若自然资源用益权的获取是与用益权人的能力、资格、条件等的认定紧密相关,取得用益权是需要一定的门槛或者资质要求的,则该用益权不宜继承;反之,如若自然资源用益权的获取并无资质的特殊要求,则该用益权应当允许依法继承。比如,《泰王国民商法典》第1411条规定:“如果没有在设立地上权的法律行为中做出另外的约定,该权利可以相互转让并继承。”(65)《泰王国民商法典》,周喜梅译,中国法制出版社2013年版,第237页。因此,建议在未来的自然资源立法中对自然资源用益权的继承问题进行明确的规定(如表4)。

表4 自然资源用益权继承规则的相关立法建议表

在立法中,应当进一步明确在哪些情形之下可以通过法定继承的方式取得自然资源用益权,在哪些情形之下允许通过遗嘱继承的方式取得自然资源用益权。比如,带有浓厚身份色彩的土地承包经营权是不可以通过遗嘱继承的方式来设定该村集体成员之外的土地承包经营权人,但土地经营权则应当允许通过遗嘱继承的方式来设定该村集体成员之外的土地经营权人。

值得注意的是,在自然资源用益权不能被继承的情形下,不意味着所有权人可以无偿地回收自然资源,也不代表着自然资源用益权人的继承人无法取得任何权益。在自然资源用益权无法被继承的情形之下,所有权人取回的是受限制的自然资源所有权。如果是依合同而设定的自然资源经营权,应当依据双方合同的约定分配自然资源所有权人与自然资源用益权人的继承人之间的权益;如果合同没有明确的约定,则应当遵循公平原则,合理分配双方的权益。在原自然资源用益权有效期限内,自然资源所有权人在该自然资源之上再次设定自然资源用益权所产生的收益,应当根据再次设定的权利的时间跨度,在原自然资源用益权有效期限内的对应收益归原自然资源用益权人的继承人所有,超过原自然资源用益权有效期限内的对应收益归自然资源所有权人所有。如果自然资源所有权人不再设定自然资源用益权,也不对该自然资源进行开发利用,所有权人应当将原自然资源用益权人取得用益权所支付的对价,按照剩余期限的相应比例支付给原自然资源用益权人的继承人。但如果自然资源所有权人选择自主开发利用该自然资源,则原自然资源用益权人的继承人有权放弃该取得用益权的费用,转而主张取得原自然资源用益权剩余期间内开发利用该自然资源的相应权益。