江南传统商业聚落水环境文化表征研究*

——以黎里、同里、乌镇为例

倪震宇 葛澄钰 刘 芳

0 引言

江南指上海、江苏长江下游、浙江杭州湾沿岸、皖南以及赣东北区域[1]。区域内有钱塘江、吴淞江、太湖、西湖、鉴湖等,河网密布,形成了大量的冲击平原。随着社会发展,核心的太湖流域运用圩田与河道溢流灌溉,推动以桑基稻田、桑基鱼塘为基础的农业体系发展[2]。至明清时期,人们以稻业、桑蚕业、纺织业为生,便利的水路交通促进了商业的繁荣,形成了周庄、同里、南浔、乌青等商业聚落。

本文将文化人类学的研究理论与研究方法引入建筑学领域,建立全新的水环境研究视野。以黎里、同里、乌镇为例,运用田野调查、图形语法及空间句法,研究传统商业聚落水环境的文化表征要素及组织,探讨水环境与人居环境之间的关联,为新时期精细化的乡村建设提供参考和建议。

1 概述

1.1 研究对象

聚落水环境指聚落内部及周边的水体环境,包含江、河、湖泊、溪流等自然水体环境,为生产生活修筑的水库、水渠等人工水体环境,以及为适应水体环境而修建的基础设施等[3]。太湖流域以淀泖湖群、阳澄湖群、古芙蓉湖群、古菱湖湖群、洮塥湖群为面,以东西苕溪、荆溪、黄浦江和江南运河为线,以湖泊湖荡为点,以支流水网为毛细,建立了一套完整的系统,成为江南地区水环境的源头与中心[4]。

早期社会,因水源的需求和生产力水平的限制,水环境与聚落联系紧密,并对其空间形态、功能布局等产生了重要影响。聚落在水网中有机生长,择水而居、沿水生长、水土共生是江南传统商业聚落的基本特征。以穿越的河道为轴,向外逐渐扩张,和交错的排水沟渠与宅前屋后的水圳构成“河道——排水渠——水圳”的水网层级。沿河道布置的商业店铺、水街、亲水空间和渠道两侧的基础设施、码头、桥梁、埠头等,形成“水边节点——水网——商业水街”的水环境系统。

研究以江南传统商业聚落水环境为对象,不仅关注聚落物质空间,更挖掘其所承载政治、经济、文化等社会空间。

1.2 研究内容

文化是一个复杂的社会系统,文化人类学将其分为生计模式、社会组织以及政治宗教三个次一级系统。生计模式指人类从事的经济活动,即经济系统,是人类社会最重要的结构[5]。社会组织、政治宗教与社会组织关系、公共秩序相关[6]。

英国当代文化研究之父斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)提出“表征”是借由外在事物表达的过程,即外在事物内在化(由物转化为概念)和内在概念外物化(用语言代表概念),表达了实践意义,构建了文化系统[7]。文化表征是表征外延和内涵最集中的反映与阐释,最核心的要义与价值取向[8]。聚落水环境实现了由“空间中生产”到“空间生产”的转变,物化了人类社会的各种关系,客观物理空间与内部文化信息通过表征实践联系起来。

人类在生计的驱动下,从被动适应、到积极改造与利用水环境,保证了人类的生存与繁衍,实现了水环境与聚落的双向互动。水环境是聚落衍生的基础,限定了聚落的发展模式与空间类型。而人类的改造与利用,如兴建桥梁码头、建设水街,演化出有别于传统农耕聚落的发展模式与空间形态。

水环境在“自然人化”的过程中,也具有了文化属性。本文以文化表征为研究内容。聚落对水环境的选择和改造是人类能动的实践活动,是客观实在性与文化表征性的统一。水环境与文化表征存在着正循环反馈作用,水环境作为有形的物质外显,承载了文化表征,文化表征又隐性的作用于水环境,控制其发展与演变。

1.3 研究方法

本文从文化视阈出发,架构起新的视野与研究方法。

第一,对典型案例进行田野调查、实地测绘,建立数字模型。

第二,依据数字模型,进行图底分析、要素提取和图形语法转译。

第三,遵循“数据提取—整合归纳—几何抽象”的路径,运用空间句法,对表征要素量化分析。

第四,通过纵向和横向对比分析,比较不同文化表征的作用与差异[9]。

2 自然分布——择水而居

择水而居是江南传统商业聚落在生计模式主导下的必然选择。生计模式是人类适应环境、维持存续的方式,是水环境文化表征的关键要素与重要组成。江南地区密布的水网、丰沃的土壤、便利的水运交通激发了区域经济发展,催生了经济转型,产生了大量商业聚落,并形成与水网层级同构的各级市场。

2.1 生计转型

唐宋时期,因太湖与运河修筑运堤,河流流速变慢,出现落淤。人们在落淤上堆叠开垦,形成圩田、圩岸。这一时期,蝶形洼地是农业生产的基础。稻麦两熟制的普及、农业技术的发展,粮食产量大幅提升,“苏湖熟,天下足”,农业生产进入新阶段。农业发展推动了商业的发展、人口的增长,形成了一定数量的“草市”[10],后又伴随着商品贸易的活跃,演变为“市镇”。至明清时期,一系列聚落突破自己自足的农耕经济,耕种经济作物,进行手工加工,从事专门的经济生产,商品经济不断发展与繁荣。

2.2 市镇分布

早在晋代,太湖流域开凿了最早的人工运河——頔塘河,后归为江南运河西线。今太浦河早期是自然河道,名松江故道,1958年扩建为人工运河,改名为太浦河。頔塘河和太浦河是江南地区重要的水运通道,促进了沿线农业发展和物资聚集,加快了经济交流和社会进步,产生了南浔、震泽、平望、黎里、芦墟、盛泽等重要聚落(图1)。

图1 頔塘、太浦河流域沿线的重要市镇分布Fig.1 distribution of representative towns in the Ditang and Taipu River Basin

江南传统商业聚落多分布于运河等重要水路沿岸,是区域物流中心。江南运河作为当时最主要的运输通道,沿线有苏州、无锡、常州、镇江等重要城镇聚落,以及宝堰、孟河、焦溪、杨桥、荡口、木渎、同里等乡村聚落。

2.3 层级同构

从商品经济结构与交通辐射能力角度,根据施坚雅的“中心理论”,江南传统商业聚落分为三个层级,对应于中心市场、中间市场与基层市场[11]。前两者是较大的商业聚落,以商品交换为核心,整合周边聚落的手工业与农业产品,形成专业化市镇产业,与其他市场进行产品交换。中心市场一般位于京杭大运河、江南运河、黄浦江等沿岸,中间市场依附在中心市场周围,两级市场通过河道支流连接。古时以水运为主,船只每日20 km,中心市场与中间市场的距离以此为界,而中间市场的距离多在10 km内。

苏州位于京杭大运河岸,是较为典型的中心市场。与松州、芜湖、太仓、南翔等有固定水运路线,是众多水运交通的起点。大量中间市场分布在其20 km范围内,同里就是其中之一。同里位于苏州府吴江县,吴淞江与江南运河支流之间,通过江南运河、京杭大运河及其支流长牵路、大窑港与外部联系。向苏州供应米粮、水产、竹器等商品,与周边中间市场、基层市场进行商业往来。

可见,江南传统商业聚落以商业经济为基础,水环境物化了经济体制,聚落分布与自然水系存在着层级对应的同构关系。中心市场在主河道沿岸,周边水网密集,中间市场多位于河道支流,与其他市场的连接度弱于中心市场。

3 发展类型——沿水生长

沿水生长是江南传统商业聚落在生计内核驱动和社会组织结构作用下的发展[12](图2)。随着商业经济的发展与繁荣,江南传统商业聚落“聚集”“扩散”为更大的聚落。“行业”是一种新的纽带,形成了“血缘”外的“业缘”聚居,构成了新的社会组织结构。依水环境条件,在生计模式与社会组织的影响下,传统商业聚落形成带形、多轴交叉、网状散布三种发展类型。

图2 江南传统商业聚落与水环境的关系Fig.2 the relations between water environment and traditional commercial settlements in the southern Yangtze River region

3.1 带形发展

江南河流直流较多,传统商业聚落多滨河、与水岸平行,紧密排布。

黎里位于江苏、浙江、上海交界,是典型的带形发展。西晋时,兴建罗汉讲寺,僧侣及信众聚居成村。隋唐时,在市河两端的交汇处,发展出两个较大的村落。宋以后,随着京杭大运河的贯通,商品贸易发展,人口增长,外来居民在两村间开挖河道,聚集成一体,形成现今市河的基本形态。至明清,黎里成为了以粮食种植业为依托、以市河为轴、两岸发展的带形商业聚落[13](图3)。

图3 黎里带形发展过程Fig.3 the development process of the belt settlement of Lili

3.2 多轴交叉发展

多轴交叉发展的传统商业聚落大多分布在水网交错处,初期一般是多个独立聚落,沿河道向不同方向发展。后聚集成一个聚落,形成交叉的空间形态。

乌镇位于浙江省桐乡市西北部,车溪河、东市河、西市河之间,有1 300多年建镇史的浙北水乡重镇,独特的河流形态决定了聚落多轴交叉的发展。宋以前,以南北向车溪河为界,东为乌镇,西为青镇。聚落沿河道线性生长,乌镇沿东市河向车溪河、青镇沿西市河向车溪河、中市沿车溪河南北向延伸,呈“十”字形。后乌、青两镇合为乌镇,呈现以水为轴、顺势生长的一体化发展趋势[14](图4)。

图4 乌镇多轴交叉发展过程Fig.4 the development process of the multi-axial cross settlement of Wuzhen

3.3 网状散布发展

网状散布发展的聚落在多条交错的水系间,被自然河道切分成若干区块。聚落初期沿多条河道扩展,后沿垂直于河道方向发展,最终融为一体。

同里位于苏州吴江县,长牵路、大窑港两条河流之间,被网状水系分割。各区间由桥梁相连,形成多核心的散布结构。晋以来,随着商业中心的南移、大运河的开凿,同里逐步成为以水运为依托的商业聚落。宋代,商贩在南侧水上入口区聚集成商业区。明清,最便利的南部水运空间发展成为商贸集散中心[15],公共活动、商业等空间大多邻水、沿桥设置,居住空间则环水,承载居民的日常出行与户外活动,衍生出多层级的、与水相邻的街巷空间系统(图5)。

图5 同里网状散布发展过程Fig.5 the development process of the network settlement dispersal of Tongli

4 空间布局——水土共生

水土共生是江南传统商业聚落为满足商业活动,以水为基底、纽带的商业空间结构性组织。水环境绵延了江南文脉,孕育了地域习俗,物化了商业场所,实现了自然与人双向互动[16]。江南传统商业聚落受商业的影响,有别于传统农耕聚落,形成了以集市广场为核心,以商业街道为纽带,以滨河边缘地带为特色的空间系统。

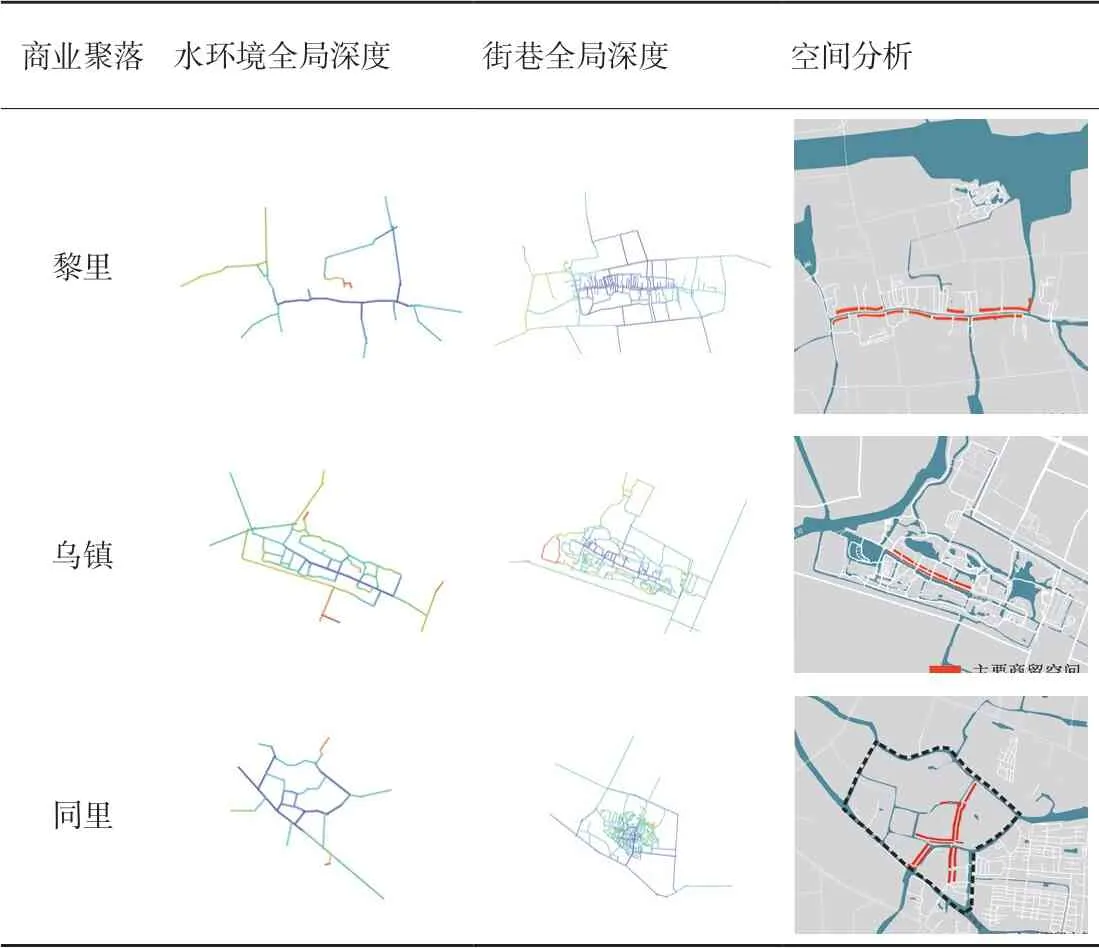

本文运用空间句法,借助DepthMap软件,对聚落水环境的全局整合度、全局深度进行分析,探讨河道、功能等要素的系统组织。

4.1 全局整合度分析

全局整合度指聚落空间的聚集与离散关系,通过绘制街巷轴线模型和水环境轴线模型,计算全局整合度。

乌镇西市河沿岸是聚落核心,人流聚散能力较好,商业功能较强。黎里全局整合度最高的是市河轴线,街巷全局整合度最高的是市河两岸的街巷轴线,次级街巷与之垂直。市河是空间核心,凝聚力最强,可到达性最高。同里街巷全局整合度最高的是从西南上元港上元桥,沿东埭港和上元港,至东北面东溪桥处,历史文献也证明了这点[17]。三个聚落全局整合度较高的轴线均与水环境全局整合度较高轴线紧密相邻,街巷全局整合度也有明显的关联性和高度的一致性(表1)。

表1 江南传统商业聚落水环境全局整合度分析Tab.1 the analysis of the overall integration degree of the water environment of traditional commercial settlements in the southern Yangtze River region

江南传统商业聚落水环境文化表征以生计模式为基础,在改造和利用水环境的过程中,维持社会的持续稳定与发展,形成经济制度,商业空间与水环境高度叠合,以“业缘”为纽带沿河聚居,聚落群向心性集聚、层级性分布[18]。

4.2 全局深度分析

全局深度指系统中某一空间与其他空间的最小连接数,连接数越小,关联度越高。对比三个聚落商业空间的分布与街巷全局深度的关系,商业聚集在深度最低轴线上,占据了深度最低的地区,空间公共性、可达性最高;居住和生活空间分布在深度较高的空间,私密性较好。

黎里包括多种功能,其中粮食贸易最为重要,如米行、粮号等[13]。商业区沿市河两岸全局深度较高的街巷线性分布,便于人流往来和商品交换,可通过市河水运,直接到达外部运河。乌镇西栅包括商业、居住、军事行政等。公共性最高的商业空间聚集在街巷深度和水环境深度的核心,沿西市河线性分布,便于内外交通。军事行政则处于全局深度较低的西市河西端与江南运河的连接处,重要的地理位置也保证了军事行政功能的庄严感与私密性。居住与全局深度最高的轴线垂直布置,形成了特殊的“前店后宅”的整体格局。同里是区域的棉布业中心与米粮集散地,“米市冲字、洪字、东桧、种稼四抒。官牙七十二家,商贾四集”[19]。主要商业位于街巷全局深度及水环境全局深度最高的轴线交汇处,吸引人流的能力较强。三个聚落全局深度与全局深度重合,均为主要市河沿岸空间(表2)。

表2 江南传统商业聚落水环境全局深度分析Tab.2 global in-depth analysis of the water environment of traditional commercial settlements in the southern Yangtze River region

水环境是“综合性的基础因素,反映出地区社会的整体结构和特征”[20]。作为江南传统商业聚落的发展因素,承载并物化了人类的各种生产与生活,形成了开放包容、阶级分化的社会形态。

5 结论

水环境以物质形态为表层特性,以文化表征的为深层组织形态。传统建筑学对水环境研究多从物质空间维度展开,关注其作为一种动力和重要的形态要素,对聚落形成、演变的影响。缺少了人的维度,即人类的各种生产、活动,与水环境的双向作用。而文化人类学研究从社会空间维度展开,通过田野调查、民族志等,探索人类在水环境中,多样的实践活动,却忽略了物质空间的量化分析。本文将两者结合,借鉴文化人类学的研究理论与方法,以马克思主义“生存—实践”为基础,探讨江南传统商业聚落在择水而据、沿水生长、水土共生的动态过程中,水环境所物化的特征鲜明、复杂有机的文化表征。

水环境对于江南传统商业聚落物质空间的重要特征,物化了商业经济为基础的社会组织。其中,生计模式是经济基础和动力源,水运促进了商业的发展,形成线性聚集与轴线发展,构成聚落群的层级与划分。社会组织限定了江南传统商业聚落的组织结构,形成沿水生长的商业集市核心、商业街道纽带以及特色滨河边缘地带。传统以“血缘”为基础的家族居住被打破,以行业为纽带的“业缘”聚居产生。居民的生产和商业活动反作用于水环境,丰富商业空间中水环境景观,促进了基础水利工程的建设,建立了独特的江南水环境文化体系。

随着大运河文化带的打造与乡村建设的推进,江南传统商业聚落被赋予了新的时代内涵。我们必须抛弃城镇化前半程趋同、粗放、以牺牲环境为代价的模式,积极推进以人为本,绿色、生态水乡建设,实现特色化、精细化、可持续发展,希望本文可以提供一定的借鉴和参考。