牦牛种质资源挖掘与创新利用

钟金城 王会 柴志欣 马志杰

(1.西南民族大学青藏高原研究院,四川成都 610041;2.青海省畜牧兽医科学院畜牧研究所,青海西宁 810016)

牦牛(Bos grunniens)是分布在海拔3000m 以上,以我国青藏高原为中心及其毗邻的高山、亚高山地区分布的具有独特种质特性的牛种。它对高寒草地生态环境条件具有极强的适应性,能在空气稀薄、牧草生长期短、气候寒冷的恶劣环境条件下生活自如并繁衍后代。牦牛可为当地牧民提供肉、奶、毛、役力、燃料等生产和生活必需品,是一种“全能” 家畜,在当地畜牧业发展中占有十分重要的地位,在遗传上是一个极为宝贵的基因库。

牦牛种质特性的研究一直是牦牛科学研究的重点和热点之一。20 世纪70 年代末,随着全国牦牛品种资源的调查研究,利用形态遗传标记对牦牛的种质特征特性进行了分析,并结合牦牛产区的生态环境条件将中国牦牛分为青藏高原型和横断高山型2 个类型,这一分类结果列入了《中国牛品种志》。从20 世纪80年代末至2000 年的10 多年中,人们又利用生化遗传标记、细胞遗传标记系统全面地研究了牦牛的种质特性和品种分类。但关于牦牛种质分子特性的研究,在2000 年以前报道的很少,仅见西南民族大学对九龙牦牛和麦洼牦牛mtDNA 的多态性分析(1992 年)、西藏自治区农业科学院畜牧兽医研究所对牦牛生长激素(GH)基因的克隆分析(1994 年)、四川大学和西南民族大学对牦牛Sry 基因的克隆分析(1994 年)、西北农林科技大学对几个牦牛品种的mtDNA 多态性分析等一些零星的研究。进入21 世纪后,特别是近10年来国内外学者对牦牛基因组及功能基因开展了较为系统的分析研究,这为牦牛种质资源的开发利用提供了基础。本文以作者近年来的研究成果为主线,综合分析牦牛资源的现状与特点、牦牛分子遗传标记和功能基因的研究进展以及牦牛种质分子特性研究和开发利用中存在的问题,探讨了其对策和措施,以便为今后合理开发利用牦牛种质资源提供理论依据。

1 牦牛种质资源的现状及其特点

1.1 牦牛的数量与分布

牦牛是牛属动物中能适应高寒气候条件而延续至今的珍稀畜种资源,是世界上地理分布范围十分有限的少数家畜之一。中国是牦牛的发源地,主要分布于以中国青藏高原为中心及其毗邻的高山、亚高山地区。除中国外,在与我国毗邻的蒙古、原苏联中亚地区以及印度、不丹、锡金、阿富汗、巴基斯坦等国家或地区均有少量分布[1]。

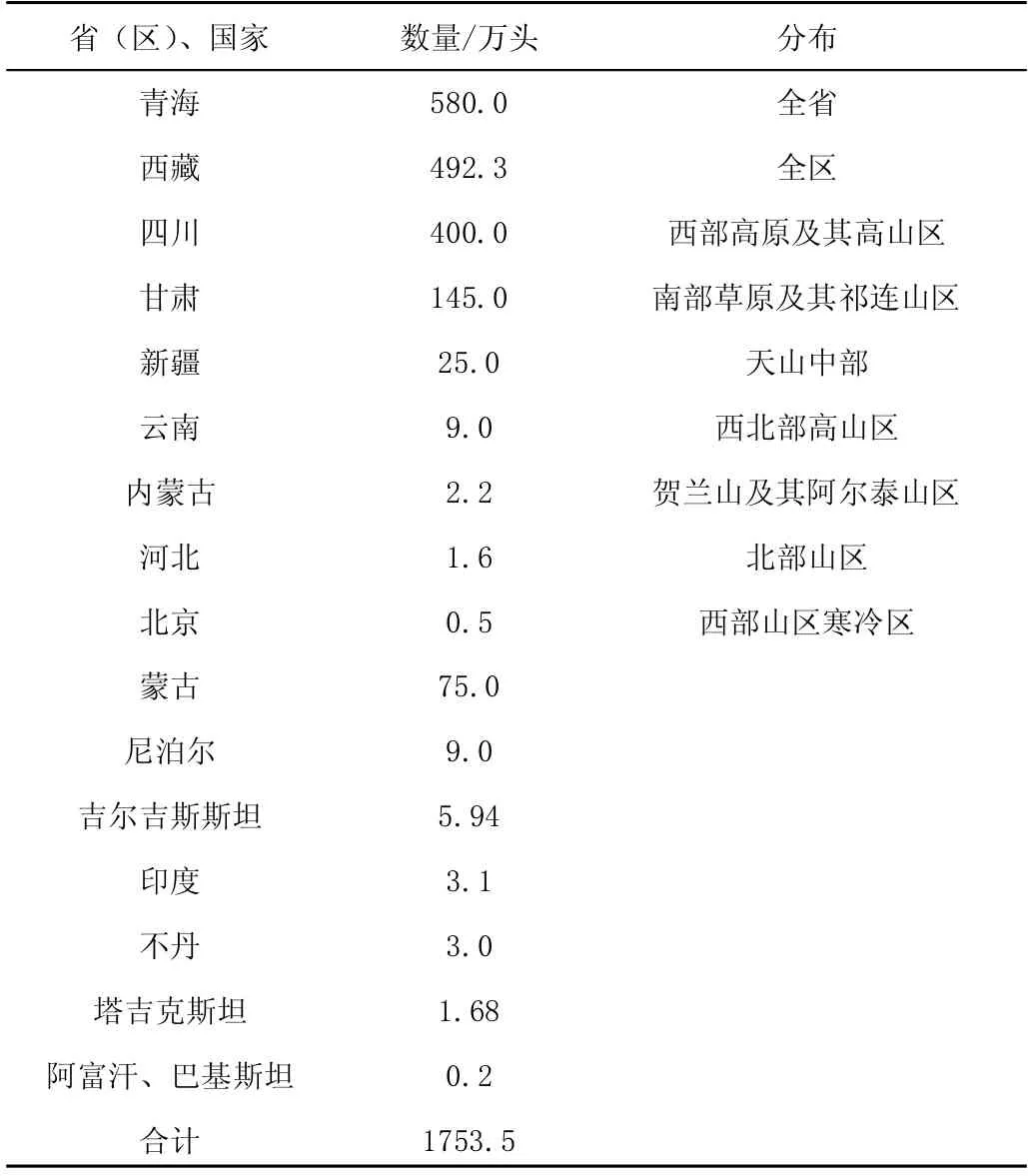

目前,全世界现有牦牛约1753.5 万头,其中中国有1655.6 万头,是世界上拥有牦牛数量和品种(类群)最多的国家,占世界牦牛总数的94%以上。在中国的省区中,青海580.0 万头,占全国牦牛总数的35%,居全国第一;西藏492.3 万头,占26%,居全国第二;四川400.0 万头,占24%,居全国第三;其次甘肃145.0 万头,占8.7%;新疆25.0 万头,占1.51%;云南9.0 万头,占0.54%(表1)。

表1 牦牛的数量与分布

此外,欧美等国也引入牦牛饲养,但数量未见其报道[2]。英国在1785 年由图尔勤氏首次带入一头牦牛。1854 年法国国外动物驯养协会得到法国驻上海领事馆蒙蒂尼氏由中国北部运去的12 头牦牛,这批牦牛分别饲养在法国的马尔科特、汝拉、阿里埃、阿尔卑斯地区。加拿大在1909 年得到英国彼德福尔公爵赠送的6 头牦牛,饲养在加拿大西部的阿尔伯达省石山公园。美国阿拉斯加在1919 年从加拿大引入3 头牦牛,1923 年和1932 年又引入6 头牦牛,均在阿拉斯加进行饲养试验。

1.2 中国牦牛的品种资源

中国牦牛遗传资源十分丰富,由于分布区的自然生态环境条件、人们的选育方式、品种形成历史等的不同,形成了体型外貌、生产性能和生态适应性各异的牦牛品种。目前,青海、西藏、四川、甘肃、新疆、云南等我国牦牛的6 个主产区共有20 个优良地方品种或遗传资源和2 个培育品种,即青海高原牦牛(青海)、环湖牦牛(青海)、玉树牦牛(青海)、雪多牦牛(青海)、西藏高山牦牛(西藏)、斯布牦牛(西藏)、帕里牦牛(西藏)、娘亚牦牛(西藏)、查吾拉牦牛(西藏)、类乌齐牦牛(西藏)、九龙牦牛(四川)、麦洼牦牛(四川)、木里牦牛(四川)、金川牦牛(四川)、昌台牦牛(四川)、天祝白牦牛(甘肃)、甘南牦牛(甘肃)、巴州牦牛(新疆)、帕米尔牦牛(新疆)、中甸牦牛(香格里拉牦牛,云南)、大通牦牛(青海,培育品种)、阿什旦牦牛(青海,培育品种),其中列入《中国牛品种志》 的有九龙牦牛、麦洼牦牛、青海高原牦牛、西藏高山牦牛、天祝白牦牛共5个品种。

家畜品种资源同其他资源一样,正确的分类和认识意味着有可能合理利用和创造财富,对长远的经济发展有不可忽视的巨大作用。牦牛品种的正确分类和鉴定对牦牛产业的持续发展具有重要意义,一直是牦牛科学研究的热点之一。我国自20 世纪70 年代中期以来对中国牦牛遗传资源进行了广泛深入地调查、鉴定和分类研究,提出了多种分类方法,主要的有3种:①蔡立等[1]依据牦牛的形态、毛色特征、生产性能并结合产区的地形地貌、水热条件、草地类型、牧草种类以及经济结构、饲养水平、选育程度等自然和社会生态环境的不同,将中国牦牛分为横断高山型(谷地型)和青藏高原型(草地型)两大生态类型,横断高山型牦牛主要包括九龙牦牛、西藏高山牦牛、中甸牦牛等;青藏高原型牦牛主要包括麦洼牦牛、青海高原牦牛、巴州牦牛、天祝牦牛等。②陆仲璽[3]引用苏联学者考莱斯尼“动物地区差异的标志不是动物的绝对大小,而是动物的体型” 的原理,对中国25个地区牦牛群体的体尺、生产性能、毛色、角的有无等进行综合、归纳后按产地生态条件将牦牛分为3 大类型,即西南高山峡谷型(主要包括九龙牦牛、中甸牦牛、西藏牦牛等)、青藏高原型(主要包括麦洼牦牛、果洛和玉树牦牛、甘南牦牛等)、祁连山型(主要包括天祝牦牛、青海北部牦牛和山丹牦牛等)。③在《中国牦牛学》 一书中,根据牦牛产区的地形地貌特点划分为:青藏高原型、横断高山型和羌塘型3 个类型[4]。近年来,作者根据RFLP、RAPD、AFLP、微卫星DNA、mtDNA 和多个功能基因的多态性等分子遗传标记以及染色体特征、血液蛋白多态性进行了牦牛品种分类研究[5],结果与蔡立等将中国牦牛划分为横断高山型和青藏高原型的分类基本一致,表明中国牦牛分为两大类型是比较合理的。

1.3 野牦牛种质资源

野牦牛(Bos grunniens mutus)是青藏高原珍贵的野生畜种资源,是家牦牛的近缘种,属国家一级保护动物。对青藏高原恶劣生态环境条件具有极强的适应能力,是家牦牛改良复壮的重要遗传资源之一。

历史上野牦牛曾广泛分布于中国至亚洲北部,由于自然地理和气候变化以及人类活动的影响,目前,野牦牛的分布仅限于中国,主要分布于南自西藏的冈底斯山、北至与新疆接壤的昆仑山(包括支脉阿尔金山和可可西里山)和甘肃西北的祁连山、东达青海境内远离青藏公路的海拔4000m 以上的山间盆地、湖盆四周以及山麓缓坡区,总面积不足40 万km2(其中西藏约30 万km2,青海、新疆和甘肃等地约10 万km2),估计世界上现有野牦牛总数40000 头左右(西藏约20000 头,青海约17000 头,新疆、甘肃等地约3000 头)。国外仅见于印度和尼泊尔,但20 世纪80年代后已见不到野牦牛的踪迹。尽管在俄罗斯东部发现了更新世的野牦牛化石,但是几乎没有证据表明那里的野牦牛不是家养的。

野牦牛身躯高大硕壮,体型比家牦牛大2~3 倍,体长l.6~2.2m,肩高2.0m 左右,尾长35~45cm,体重可达600~1200kg;肩部中央有显著凸起的隆肉,站立时略显前高后低;全身被毛密长,呈黑色或乌褐色,鼻脸部及背线的毛色稍淡,似灰白色,成年野牦牛的脊背往往有金黄色或微红色的背线,体侧下部、肩部、胸腹部及腿部均披长达40cm 以上的长毛,尾端长毛形成簇状;性情凶猛,野性十足,体态魁壮,雌雄均有角,角形相似,但公野牦牛的角比母野牦牛大。

1.4 牦牛种质资源的特点

牦牛是我国的主要牛种之一,仅次于黄牛、水牛而居第三位,占我国牛只总数的1/6,从古至今都是青藏高原牧区的优势种家畜和当家畜种,可以说没有牦牛就没有青藏高原的畜牧业。牦牛种质资源具有不同于其他畜种资源的特点:①牦牛对高寒草地的生态环境具有极强的适应性,能把人类无法直接利用的自然资源转化成人类需要的畜产品。②牦牛主要分布在我国西部300 万km2的人口稀少地区,不与人争地、争粮、争夺自然资源和生存空间,牦牛业是典型的节粮型畜牧业。③我国的牦牛主要分布在西部少数民族地区,发展牦牛业对加强民族团结,稳定民族地区具有重要意义。④牦牛是一种人工选育程度不高或者说是半野生的家畜,在长期的自然选择中,形成了在暖季强生长和育肥的能力,是发展季节性畜牧业的最佳畜种之一。⑤牦牛品种均未经过系统的选育提高,缺少详细的系谱和生产性能记录,生产性能仍处于较低水平,多数性状还不够整齐。⑥牦牛未补饲任何添加剂和饲料,完全在未施过化肥和农药的天然牧场上放牧育肥,其产品是名副其实的绿色食品。牦牛奶、肉、血液、骨等中含有一些其他畜种中没有或含量较低的成分,可以作为医药和食品工业的重要原料开发利用。

综上所述,牦牛种质资源是任何其他畜种资源无法代替的特殊畜种资源。但由于无法利用在其他畜种中普遍采用的常规育种方法来进行选育提高其生产性能,加之受所处自然环境条件的影响和限制,以及牦牛服务的人口相对较少,与猪、鸡等畜种相比,在国民经济中的重要性相对较低。因此,没有引起人们的足够重视,牦牛品种至今仍为生产性能远低于其他牛种的原始品种,主要表现为生长速度慢,成熟期晚,产肉、产乳量低等。中国虽然是一个牦牛数量和品种的大国,但牦牛业仍然是一个较落后的畜牧产业,急需进一步做大、做强。

作者认为,今后在开发利用牦牛种质资源的过程中,不能把牦牛作为普通家畜来对待,要把牦牛放在稀有动物资源的角度来考虑。牦牛产品可分为畜牧产品和非畜牧产品两大类,在畜牧产品中,牦牛肉、奶等应视为野味、绿色、保健食品。牦牛全身是宝,有很多可开发利用的非畜牧产品,如牦牛胎盘素、奶中的食品保鲜成分、乳脂中的护发护肤成分、血液中的生物活性因子等。但目前开发利用的程度和数量极为有限,其产品在牦牛产品中所占的比例极小,进一步开发利用的潜力很大。此外,牦牛还可作为旅游业中的一种工具,开发旅游产品,如牦牛尾、角、骨等可作为装饰品利用,牦牛调教后可供人们乘骑娱乐等。

2 牦牛种质分子特性的研究现状

2.1 牦牛种质资源的挖掘

从线粒体基因组和核基因组两个方面对四川、西藏、青海、甘肃、新疆、云南等省(区)的牦牛种质资源开展了系统全面研究。发现除了已经列入《中国牛品种志》 的九龙牦牛、麦洼牦牛、西藏高山牦牛、青海高原牦牛和天祝白牦牛具有各自的种质特征外,国内外研究者还研究挖掘出了木里牦牛、金川牦牛、昌台牦牛、斯布牦牛、帕里牦牛、娘亚牦牛、查吾拉牦牛、类乌齐牦牛、环湖牦牛、玉树牦牛、雪多牦牛、甘南牦牛、帕米尔牦牛、错那牦牛、申扎牦牛等具有独特种质特征特性的牦牛类群。

2.2 牦牛种质资源库的建立

采集了包括20 个优良地方品种或遗传资源和2个培育品种在内的共32 个牦牛品种(类群)的1783头牦牛的组织样品,建立了牦牛种质资源的组织库和细胞库。

运用高通量测序手段,利用bionano、二代和三代测序等新技术,测序研究了32 个牦牛品种(类群)各6 头牦牛,共192 头牦牛的全基因组。通过生物信息学手段进行组装、注释完善牦牛基因组信息,将牦牛全基因组的DNA 序列组装到30 条(29 条常染色体和X 染色体)染色体上,构建了牦牛全基因组的精细物理图谱和泛基因组图谱,获得了32 个牦牛品种(类群)独有的DNA 序列和功能基因[6]。建立了牦牛全基因组数据库和牦牛功能基因数据库。这丰富了牦牛种质资源的遗传信息,为挖掘与牦牛重要经济性状相关的功能基因、研究牦牛功能基因的作用和网络关系、牦牛基因定位和分子标记育种奠定了坚实基础。

2.3 牦牛种质资源的遗传多样性研究

从牦牛核基因组(ISSR 遗传多样性、SRAP 遗传多样性、微卫星遗传多样性和全基因组测序的序列多样性)和核外线粒体基因组(12SrRNA、16SrRNA、mtDNA COⅠ、mtDNA COⅡ、mtDNA COⅢ、mtDNA ND5、mtDNA ND6、mtDNA D-loop、mtDNA ATP8、mtDNA ATP6 等的遗传多样性和整个线粒体基因组的遗传多样性)两个方面系统深入地研究了32个牦牛品种(类群)的种质资源遗传多样性。在国内外首次发现牦牛具有丰富的遗传多样性,改变了以前认为牦牛遗传多样性贫乏的观点;搞清楚了牦牛品种或类群间的亲缘关系;还发现牦牛有两个起源,可分为明显的两大类,青藏高原东部是家牦牛的主要驯化起源地。这为牦牛良种选育、杂交改良利用提供了理论依据。

2.4 牦牛经济性状功能基因和分子标记的挖掘与鉴定

在牦牛基因组研究的基础上,挖掘鉴定出了600余个与牦牛经济性状相关的功能基因和分子标记,其中进行了初步功能验证的功能基因和分子标记有48个。这些基因和分子标记主要包括以下几大类:

(1)牦牛的GH、GHR、POMC、MC4R、CHR、TG、CPE、PRKAG、Hal、CTGF、EGR、FIGF、Gprin、Hbegf、IGF、NGF、NGFR、OGFR、ATGL等与牦牛的肉质和生长性状相关的基因和分子标记。

(2)牦牛的EPAS1、EGLN1、HYOU1、HMBS、HIF 等与牦牛高原适应性相关的功能基因和分子标记。

(3)牦牛染色体的BTA3、BTA4、BTA6、BTA9、BTA14、BTA28 等与牦牛产乳量和乳脂肪合成相关的功能基因和分子标记。

(4)牦牛的EIF1AY、USP9Y、ZRSR2Y、UTY、DDX3Y、ZFY、EIF2S3Y、SRY、GDF-9、ZP3、BLG、IFN-tau、FSHβ、LHB、TRO、PRLR 等与牦牛繁殖和犏牛雄性不育相关的基因和分子标记。

这些研究结果为开展牦牛的分子标记辅助选择和分子育种提供了重要依据,对牦牛良种选育、杂交改良利用具有十分重要的意义。

2.5 牦牛卵母细胞成熟与早期胚胎发育转录组学特性

首次采用转录组测序(RNA-Seq)技术和单细胞转录组测序等现代生物技术对牦牛卵母细胞成熟前后以及牦牛和犏牛2-、4-、8-细胞、桑椹胚和囊胚的转录组进行了系统分析,结果发现:牦牛卵母细胞成熟前后有4767 个差异表达基因(DEG);牦牛2-~4-细胞、4-~8-细胞、8-细胞~桑椹胚及桑椹胚~囊胚4个发育阶段分别有6922、7601、8071 和10555 个差异表达基因(DEG);犏牛2-~4-细胞、4-~8-细胞、8-细胞~桑椹胚及桑椹胚~囊胚4 个发育阶段分别有3690、6332、8965 和10298 个DEG;牦牛与犏牛在2-、4-、8-细胞、桑椹胚和囊胚中分别有2960、7287、6420、7724 和10417 个DEG;对DEG 进行了系统GO 分析和KEGG 分析。这些成果首次从转录组学的角度系统揭示了牦牛卵母细胞成熟机制、牦牛与犏牛胚胎早期发育调控机制。

2.6 犏牛雄性不育机理的新发现

犏牛是牦牛与普通牛的杂交后代,其雄性不育是牦牛杂交改良中的一大难题。国内学者对牦牛、普通牛及其犏牛开展了遗传学、分子生物学、组织学、免疫化学、比较组学等研究,取得了重要进展。

首次在犏牛、牦牛睾丸组织文库中分别鉴定出17784 和18529 个表达基因。发现在犏牛睾丸组织中的高表达基因大多参与减数分裂前期和非生精细胞增殖及蛋白合成活动,而参与精子生成的基因低表达或不表达。比较分析了睾丸细胞特异标记基因在两文库间的表达差异,结果发现犏牛睾丸组织中精原干细胞、支持细胞、间质细胞和肌样细胞等的标记基因表达上调,而已分化精原细胞及其后期生精细胞的标记物表达量较低甚至几乎不表达。这些基因表达下调可能受到激素合成、精原干细胞自我分化及更新、减数分裂和细胞等过程相关基因表达下降影响。进一步分析表明,犏牛精子发生阻滞可能由激素分泌失衡或不足、RA 信号相关通路受抑制和Syce3、Fkbp6、Dmrt7、Spo11、Dmc1、survivin、Bcl-2 等基因表达下降所导致的。GRTH/DDX25、Crem 和Crem 下游调控基因分别显著表达下调和极显著表达下调或不表达可能导致了F1 代犏牛生精细胞只能分化至圆形细胞期。这些结果有助于人们进一步了解犏牛雄性不育的机理和精子发生机制。

在牦牛、普通牛和犏牛Y 染色体的比较研究中发现,牦牛的Y 染色体两端含有大量的重复序列,并且重复序列分布在基因间区和内含子区,这些重复序列是Y 染色体进化的结果,可能在X、Y 从常染色体分化的过程中起到了阻止染色体重组的作用,同时对保护牛Y 染色体两端重要的单拷贝基因起着重要的作用。

发现牦牛的EIF1AY、USP9Y、ZRSR2Y、UTY、DDX3Y、ZFY、EIF2S3Y、SRY 基因除SRY 基因外,均有大量的重复序列,在犏牛与牦牛间有3219 个SNPs,其中有8 个非同义SNPs,并得到了一些可能与犏牛雄性不育相关的SNP。

在国内外首次利用体外受精(IVF)研究发现牦牛与普通牛之间受精率和卵裂率正常,说明种间杂交受精过程正常;首次发现牦牛与普通牛种间杂交存在免疫难孕现象,即用奶牛精子人工授精母牦牛后母牦牛对奶牛精子产生免疫应答,用精子抗体对母牦牛进行免疫,可显著提高母牦牛人工授精(AI)的受胎率;同时发现牦牛、普通牛和犏牛早期胚胎发育转录组有明显差异,表明犏牛早期胚胎发育分子调控机制与牦牛有差异。

2.7 牦牛胚胎工程技术体系的建立

国内学者建立了牦牛组织细胞冷冻保存技术,获得了牦牛成纤维细胞、乳腺细胞、颗粒细胞等体细胞系,建立了牦牛卵母细胞、胚胎的冷冻保存技术体系;开展牦牛体细胞克隆相关研究,建立了牦牛体细胞同种和异种核移植技术体系,提高牦牛与普通牛异种克隆胚胎发育效率,开展异种克隆的表观重编程研究,提高异种克隆核质互作,将异种克隆效率从10%左右提高到20%~30%;在国内外首次建立了卵裂球用量少、速度快、结果准确的牦牛与犏牛早期胚胎性别鉴定技术体系;首次建立包括牦牛卵母细胞体外成熟、精子体外获能、体外受精及早期胚胎体外培养等关键技术的一整套牦牛与犏牛胚胎的高效体外生产技术。为牦牛种质资源保护和高效利用提供了技术保障。

2.8 试管犏牛繁殖技术的创新与利用

研究了促卵泡激素(FSH)、促黄体素(LH)、蛋白酶体抑制剂(MG132)、褪黑素(MLT)、半胱氨酸(Cys)、胰岛素样生长因子-1(IGF-1)、上皮生长因子(EGF)等10 余种激素、抗氧化剂和生长因子对牦牛卵母细胞体外成熟和胚胎发育的影响;优化了牦牛和犏牛胚胎体外生产技术;研究建立了犏牛同期发情技术与胚胎移植技术。

采集屠宰母牦牛的卵巢,通过对牦牛卵母细胞体外成熟(In vitro maturation,IVM)、黄牛精子体外获能(Capacitation)、体外受精(In vitro fertilization,IVF)、早期胚胎体外培养(In vitro culture,IVC)和胚胎冷冻(Embryo cryopreservation)等犏牛胚胎体外生产(In vitro production,IVP)技术在体外获得犏牛胚胎,再利用犏牛诱导发情、同期发情、胚胎移植等技术,实现了在自然条件下无法实现的犏牛生产犏牛,获得了世界上第一批试管犏牛后代。

这一技术成果,不仅可以在体外大量生产犏牛胚胎,还可充分利用母犏牛的繁殖性能,把母犏牛作为犏牛胚胎移植的理想受体,生产高经济价值的后代。相对于传统的犏牛生产方式是重大的技术变革,可显著提高牦牛生产效益,具有极其明显的优势与很好的应用前景。

3 牦牛种质资源的利用现状和存在的问题

青藏高原的牦牛业在全国乃至亚洲的畜牧业生产和生态安全中具有重要的战略地位,近几十年来得到了较快的发展。但对牦牛种质资源的保护和开发利用均存在着较多的问题,是低水平的,明显地落后于其他畜种,今后提高发展的潜力巨大。

3.1 牦牛种质资源的利用现状

牦牛业的发展现状是青藏高原畜牧业发展现状的一个缩影,可以概括为以下几点。

3.1.1 青藏高原的主要畜牧业

中国是世界上拥有牦牛数量和品种(类群)最多的国家,有1655.6 万头牦牛和22 个品种或遗传资源,占世界牦牛总数的94%以上。我国的牦牛数量仅次于黄牛、水牛而居第三位,占我国牛只总数的1/6,牦牛分布于我国西部约300 万km2的地区,是青藏高原牧区的优势种家畜和当家畜种,没有牦牛就没有青藏高原的畜牧业。

3.1.2 面临着前所未有的挑战

牦牛业历史悠久,是青藏高原的农牧民赖以生存的传统产业,也是一个常讲常新的话题,但更是一个“沉重” 的话题。所谓常讲常新,就是在近60 多年的牦牛业发展历史进程中,无论是以生产队为单位的集体经营或实行双层承包经营责任制,还是牦牛承包到户等形式,每一个阶段中都有大量的资金投入,并运用许多新的品种改良和选育提高技术、饲养管理方式和方法、牦牛产品营销理念和措施来推进牦牛业发展。所谓“沉重”,是由于虽然在牦牛业的发展过程中,实施新的品种改良和选育提高技术、饲养管理方式和方法、产品营销理念和措施以及在每个阶段力所能及的资金投入,虽然取得了阶段性的发展,但牦牛业未能从根本上摆脱靠天养牛的现状:“逐水草而居” 依然是牦牛业的主要经营形式;牦牛业的可持续发展和牦牛种质资源的高效利用依然是青藏高原畜牧业发展中最大的难题;为彻底改变牦牛业现状而实施的一系列工程措施所做的努力和实际效果与初衷相距甚远,牦牛业面临着前所未有的挑战。

3.2 牦牛种质资源利用中存在的主要问题

对牦牛种质资源的开发利用,总的来说,一方面是不充分,另一方面是具有盲目性和不合理性。

3.2.1 管理粗放,牦牛品种生产性能低

由于多年来粗放的掠夺式经营管理和良种体系不健全、商品意识淡薄、畜群结构不合理、以自然交配为主等诸多因素的影响,严重影响着牦牛群体生产力水平的提高,牦牛品种至今仍为生产性能较低的原始品种,甚至使部分地区的牦牛表现出体格变小、体重下降、繁殖率低、抗病力弱、死亡率高等“退化” 征候。

3.2.2 牦牛数量增长过快,草畜矛盾突出

近10 多年来,牦牛数量发展较快,加之牦牛生长所处的生境,气候恶劣,牧草生长季节短,枯草期长,牧草单产低,饲草匮乏,更加速了草场的退化。若全年放牧,仅靠质量不高、数量不足的高寒草场获取生存、生长、繁殖所需要的营养物质远远不够。牦牛营养需要的均衡性和牧草生长供应的季节性矛盾十分突出,冷季牦牛处于半饥饿状态,牦牛生产存在夏壮、秋肥、冬瘦、春死的自然循环,牦牛业处于粗放经营的生产模式。

3.2.3 牧民科学文化水平较低,新技术推广缓慢

牦牛产区的多数牧民受牲畜越多越富有的传统观念影响较深,养长命畜现象较为普遍,致使适龄繁殖母牦牛比例偏低,相应地增加了老弱等非生产牦牛的比例。这既增加了草场资源的浪费,又增大了冬季掉膘和冬春季的死亡率。牦牛与荷斯坦牛、西门塔尔牛等普通牛品种的种间杂交,杂种一代具有显著的杂种优势,但由于杂交改良实施过程中的技术复杂,牧民掌握应用较困难,加之杂种一代雄性不育,使这一技术无法较大面积的推广应用。其他提高牦牛生产性能、繁殖率和出栏率的新技术也因受当地自然环境条件和牧民接受程度的影响,无法有效地在青藏高原上推广应用。因此,如何集成、示范现有的提高牦牛生产性能的有效技术和方法,以及提高牧民科学文化水平,尽快改变牦牛这一低产出系统,使之转化为高效畜牧业,是国家加快提升牧民生活水平的重大需求之一,也是我国发展西部畜牧业的战略决策之一。

3.2.4 牦牛产品精深加工落后,商品率低

牦牛生产性能低,各种产品又是牧民的主要生活资料,加之牧民的商品意识淡漠,因而牦牛产品多半是自用,供出售的不多,商品率低。即使出售部分产品也多是未加工,而是将牦牛、牦牛肉、牦牛奶等直接出售,粗加工少,基本处于出卖初级产品阶段。缺乏牦牛系列产品深加工体系,产品结构单一,有老产品、老面孔、小规模等特点。牦牛产品的精细加工业薄弱,优质绿色的牦牛产品急需高、精、尖新技术加工业的支撑,才能提高产品的价值。

3.2.5 牦牛业抗灾害能力差

新中国建立以来,尽管国家对牦牛产区加强了基础设施建设,但还不足以满足抗灾保畜要求,牦牛业抵御自然灾害能力差。饲草生产体系、良种繁育体系、疫病防控体系等技术体系不健全、不完善,草畜生产机械化缺乏,科研推广力量薄弱,草原建设和草原监理力度小等诸多问题,使我国有特色的牦牛业未形成优势产业走向世界。

4 牦牛种质资源开发利用的对策与措施

牦牛是一个“全能” 的畜种,具有深度开发价值。牦牛可为人类提供肉、乳、毛、绒等用途广泛的畜产品。牦牛还是牧民的交通和使役工具,它可驮、可驾、可骑、可犁;牦牛粪晒干后,还是牧民生火做饭取暖的燃料。同时,牦牛也是青藏高原独特的景观动物。所以如何将其原料产品进行深加工,多层次利用,开发功能性和特色产品,是提高牦牛产值及经济效益的重要课题。

4.1 立草为业,以草定畜

牧草是牦牛业赖以生存和发展的基础。目前,草场退化,产草量下降,草畜矛盾突出,牦牛夏饱、秋肥、冬瘦、春乏的恶性循环日趋加剧,在这种情况下,应因地制宜地立草为业,加强草地建设,以草定畜。首先应进一步加强草场使用、建设和管理的承包责任制,草场承包到户后应推行草场有偿使用、建设和管理,继续改变草场使用无偿、放牧无界、建设无责的“大锅饭” 制度;二是推行草场季节性牦牛业生产,制定科学合理的冷、暖季节草场载畜量,实行以草定畜,草畜平衡,防止草地的超载退化;三是加强人工草地建设,改良天然草场,开展草原补播、种草、施肥、灌溉以及防治草原病、虫、鼠、毒草侵害,进行围栏、水利建设等。加强草原监理,依法治草,划区轮牧,以草定畜,实现畜草平衡,遏制草场退化。

4.2 加强牦牛品种的选育提高和优良品种的快速繁育

牦牛虽然对高寒草地的生态环境条件具有极强的适应性和抗逆性,但由于牦牛品种都未经过系统地选育提高,其生产性能还处于较低水平,多数性状还不够整齐,加之近亲繁殖、饲养粗放等原因,品质退化较严重。因此,应在牦牛品种产区,划定品种选育基地,建好各种类型的牦牛养殖场,组建选育群和核心群,按照育种方案进行严格的选种选配和培育,开展品系繁育和杂交改良的有机结合,不断提高牦牛品种的质量。

4.3 合理杂交改良,充分利用杂种优势

通过杂交改良可以丰富和扩大牦牛品种的遗传基础,提高生活力和生产性能。科学研究证明,牦牛品种间、家野牦牛间、牦牛同普通牛间杂交均可获得程度不同的杂种优势,可显著提高乳、肉等生产性能,尤其是牦牛与普通牛杂交,其杂种的产乳量、产肉量可比牦牛高1 倍以上。蔡立教授提出的“一代奶用,二代肉用” 的杂交繁育体系,综合了三个亲本品种的优良基因,能最大限度地产生杂种优势,同时用母犏牛繁殖后代,可充分利用母犏牛在繁殖性能方面的杂种优势,又可绕过公犏牛不育的问题而使杂交继续进行,且方法简单,在牦牛生产中的应用取得了理想效果。因此,在杂种优势利用中,可推广这一杂交体系。

由于野牦牛是改良家牦牛的天然基因库,通过加强家野牦牛间杂交产生杂种优势的机理、野牦牛遗传资源保护、家野牦牛间杂交技术等方面的研究,进而充分利用野牦牛遗传资源来提高牦牛品种的生产性能,也是发展牦牛业的有效途径之一。

4.4 加快发展现代牦牛产业

牦牛奶、肉不仅营养价值高,而且是天然的绿色食品,符合世界食品潮流。积极研发牦牛奶、牦牛肉、保健品、生化医药、皮衣系列及牦牛工艺品等系列产品,进一步扩大牦牛畜产品市场,加强政策、资金、科技投入力量,出台优惠政策,扶持优势企业,打造国内、国际品牌,实现产业化道路,加快产业升级,积极探索发展新模式,使牦牛生产方式由重量的粗放型向重质的集约型转变,促进牦牛业的发展壮大。

4.5 利用生物高新技术,加快牦牛遗传资源的开发与利用

人类基因组计划、动物基因组计划的实施和完成,为开展不同物种间比较基因组学研究提供了契机。充分利用人、牛、猪、羊等物种的科研成果,进一步开展牦牛基因组学研究以及与其他物种特别是近缘种间的比较基因组学研究,加快牦牛科学研究的步伐,不失为一条有效的途径。在牦牛与其他物种的比较基因组学研究上,目前已用多个牦牛经济性状功能基因开展了与其他物种的比较基因组分析和分子进化研究,表明大多数核内功能基因能够用于牦牛与其他物种的分子进化分析,同时证明比较基因组学研究是提高牦牛基因组研究和利用的一条有效捷径。这充分说明利用生物高新技术可加快牦牛遗传资源的开发、利用步伐。