转轴拨弦三两声:探索中国课堂上的“回音”话语*

肖思汉

一、 引言

在《如何呈现一场课堂互动》一文的结尾,我写道:我国的课堂研究者应该“尽最大努力呈现出中国课堂的复杂性,并通过多样、深入、富有理论的分析,展现出中国课堂‘枝蔓丛生’的精致、精巧与精妙”[1]。近两年来,有一些同行向我抛来这个问题:什么叫“枝蔓丛生”,该如何展现?

本文以“回音”为例,呈现我对这个问题的初步探索。作为课堂话语研究的经典之作,美国学者奥康纳(M.C. O’Connor)和迈克尔斯(S. Michaels)的“回音”(revoicing)概念得到了一代代研究者的不断引用和发展。但是,中国课堂上的“回音”是什么样子?与国外有何区别?这些问题学界鲜有涉足。另一方面,得益于华东师范大学教研员研修中心这一平台,近年来,我有机会与来自全国各地的中小学教师、教研员、校长一起交流课堂研究的成果与方法,其间常常用到一个美国小学科学课堂的“回音”案例[2]。在惊叹于这一话语之妙的同时,有些教师产生了这样的疑惑:我们中国的课堂上难道没有这样的话语吗?还有一些教师则质疑:这样的互动当然很好,但我们课时这么紧张,班额又这么大,还有考试的压力,我们心有余而力不足呀!正是在学术与实践的双重追问下,我想借由此文,就以上问题求教于方家。

二、 “回音”的经典研究及其延续

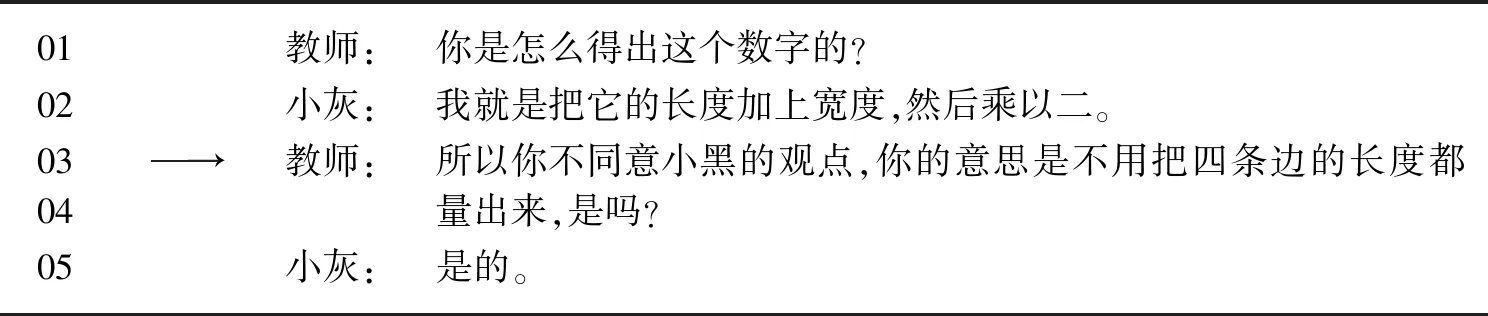

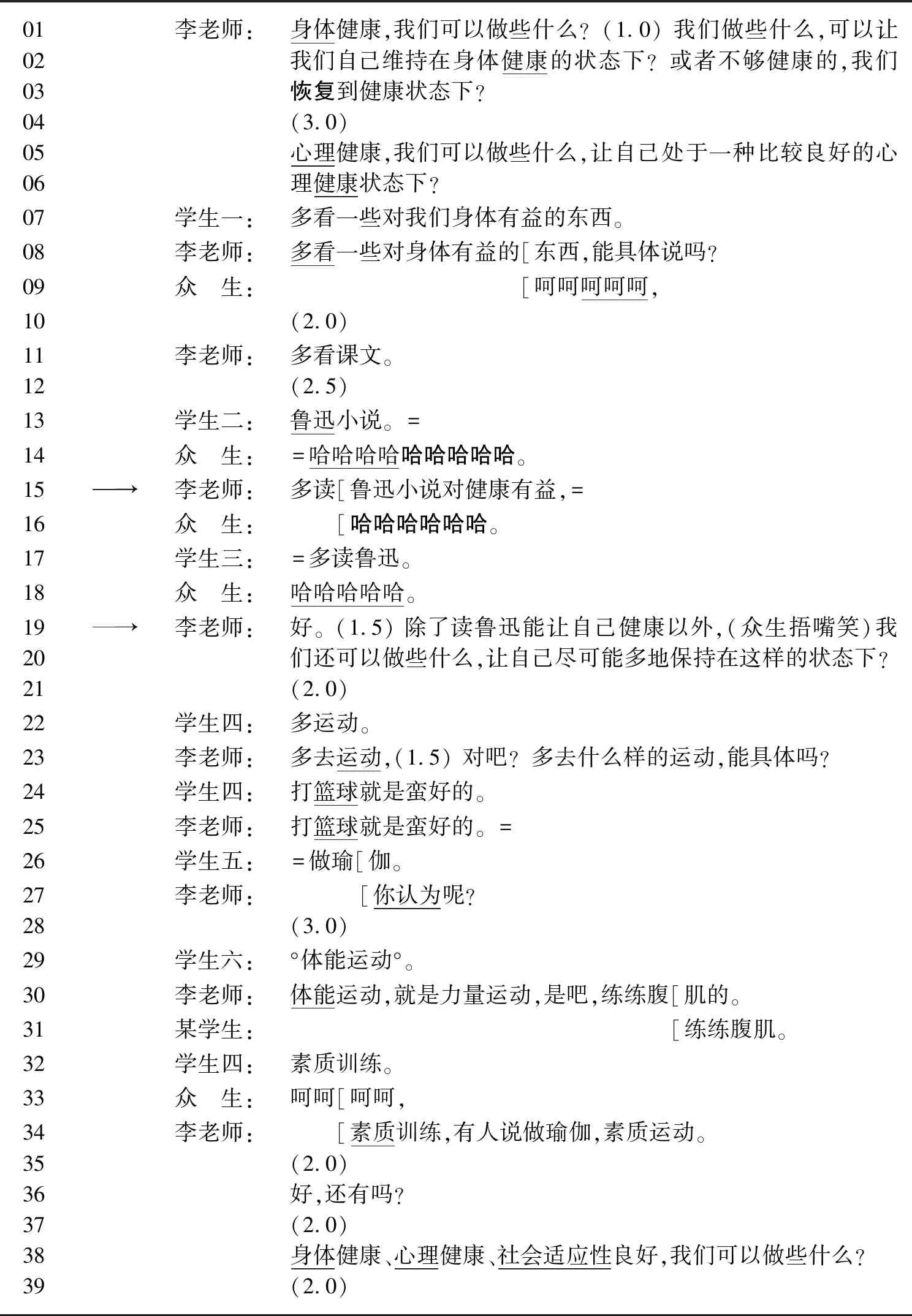

什么是“回音”?让我们先来看一个示例(见表1)。

表1 “回音”示例

这段对话一共有四个话轮。在第一话轮,教师提出了一个问题(01)。在第二话轮,学生小灰做出了一个回应(02)。在常规的师生对话中,教师在第三话轮应该评价小灰的回答(例如“很对,请坐”或“不对,还有其他意见吗”)。然而,教师此时并没有做出评价,而是重新组织语言,转述了小灰的回应,并询问小灰是否同意自己的转述。在第四话轮,小灰认可了教师的转述。奥康纳和迈克尔斯将教师的第三话轮称为“回音”。

这两位学者在两篇开拓性的论文中阐述了“回音”的结构和功能。[3][4]首先,在结构上,“回音”通常含有一个表示合理推断的语言标记。例如,在以上示例中,教师的“所以”和“你的意思是”都表示,接下来她要说的话,是在对小灰之前的回应做出合理的推断(而不是自己的新观点)。其次,“回音”的主体通常是一个间接引语,它进一步表明教师是在转述,而不是在做新的陈述,这个间接引语通常会对第二话轮的语义进行某种重新组织,从而达到某种修辞的目的。最后,“回音”通常以一个附加问句结尾,从而为学生创造出第四话轮,此时,学生有权利评价教师对自己观点的转述是否正确,在课堂上掌握了更多的话语权。至于“回音”的功能,奥康纳和迈克尔斯提到了很多种情况,例如澄清学生的观点、引入术语、引导教学进程、将学生的声音扩大传播给全班等等。但她们着重分析的,主要是两个功能:一是重构学生和知识之间的关系,让学生对某个更准确、更学科化,或者在当下更关键的观点拥有所有权(如示例中的“不用把四条边的长度都量出来”);二是重构学生和学生之间的关系,赋予他们社会角色,制造观点上的同盟或对立(如示例中的小灰和小黑)。

在奥康纳和迈克尔斯的经典研究之后,“回音”这一课堂话语引起了教育学界的广泛关注和深入探索。不同国家的学者们开始在自己的语言、社会、文化情境里研究这一话语现象。其中,有些研究提出了新的概念或术语,但其内核依然是经典的“回音”结构,其功能也大同小异。例如,麦克尼尔(L. McNeil)把回音分为三个类型:重复、阐述和转述。[5]巴(Bae)等人提出了“软支架”的概念,其中包括回音、转向、浮显、拓展等具体策略。[6]埃涅迪(Enyedy)等学者在双语(英语、西班牙语)教学的数学课堂上发现,教师的回音具有七种功能:将发言的学生与其他学生对立起来;检验和评价学生的回答正确与否;引导学生遵循课堂规则;凸显学生对于当前数学任务的贡献;强调当前的学习目标;发展学生的数学身份认同;为英语的正确使用作出示范。其中,评价回答的正确性、引导学生遵循规则和凸显学生的贡献是这位教师所用回音的主要功能[7]。弗勒德(Flood)提出了“多模态回音”(multimodal revoicing)的概念。她从维果茨基(L. Vygotsky)关于“日常概念”和“科学概念”的理论区分出发,运用常人方法学的交谈分析方法,展示了用手势进行回音是如何帮助学习者在具身的日常经验和更学科性的科学概念之间建立关联的。[8]与此类似,阿利巴利(Alibali)等人通过三个案例,展示了数学教师是如何通过手势对学生的观点进行回音的。他们认为,教师的手势可以让学生观点里模糊、含混、指代不清的地方变得更加清晰、精确。[9]

大多数关于“回音”的研究都是在英语国家进行的,关注的是以英语为主要语言的课堂(有少数研究是在双语课堂上关注双语教学中的“回音”),只有极少数的研究关注其他语言的“回音”话语,而关注中国课堂的研究则更为少见。一些中国课堂话语研究者在分析中提及了“回音”,虽然分析本身十分精彩,但“回音”话语本身并不是他们研究的焦点[10][11][12]。郁志珍和秦乐琦的学位论文都深入研究了中国课堂上的“回音”话语。基于福曼(Forman)等人的概念框架,郁志珍将她所研究的小学科学课堂上的“回音”分为重复、改述、扩展和宣告四类,并提炼出关联教学内容、操纵学生观点立场、诱发学生进一步回应等功能。[13]秦乐琦通过更为细致的分析,将我国小学数学课堂上的“回音”分为归纳式、征询式和评价式三类,且每一类下分别有三种具体的话语策略。[14]最近,任冰尔和孙丽丽将中国课堂上的“回音”分为试探式、转播式、探索式和开放式四类,分别起到信息重组、静态评价、动态推进和多向互动的功能。[15]总的来说,虽然上述三项研究都对中国课堂上的“回音”做了规范、系统化的数据采集与分析,但它们都有一种“结构化”的倾向,关心的更多是如何给案例分类,而缺少对每一个案例更为细致的解读。这样做虽然让我们得以看到中国课堂“回音”的宏观样貌,给读者以很大的启发,但在结构的背后,这些“回音”和国外课堂上的“回音”究竟有何种差别,依然难以分辨。

较之以上文献,沈(Sum)和权(Kwon)对韩国课堂的研究与本文“非结构化”的阐释主义倾向更为相近。这两位研究者基于韩国的儒家文化背景——尤其是“敬语”语言体系——探索一位资深教师在数学课堂上运用回音的方式。作者认为,与英语课堂上的回音相比,韩国课堂上的回音有几个差异:第一,在转述学生的话语时,教师需注意敬语的变换,并往往用巧妙的方式消解了这些敬语;第二,韩国课堂是集体主义的,具有一种群体导向的世界观(例如学生普遍习惯于齐声应答),所以教师必须把学生作为群体中的一员来处理,而不是作为个人来处理;第三,个人的观点和论辩也是属于整个群体的,那些用“我”开头的陈述,实际上也在代表“我们”;第四,学生更愿意服从群体的想法,所以数学知识更容易被视为是群体或班级所共同建构的。[16]值得注意的是,作者并未急于给他们所观察到的“回音”分类或命名,而是更多的以描述的姿态,记录这位教师“回音”的种种特征。

在本文中,我运用话语分析的方法探索中国课堂上的三个回音片段。不同于郁志珍等人的做法,我不打算(也不能够)为“回音”分类。我想做的是尽可能细致地描述我所看到的课堂,并分析“话语何以发生”。我想通过这样的分析表明两点:中国课堂上存在“回音”这一话语;但是,就这三个片段而言,它们与已有文献中的“回音”都不一样,有着细微的差别。和《如何呈现一场课堂互动》中的案例一样,本文的三个片段都来自上海市某初中的李老师(数据采集时的教龄为21年)所任教的生命科学课堂。对于每一个片段,我会首先简要描述其教学背景和情境,呈现其转录文本,然后对话语进行分析。我的分析主要聚焦的问题是:李老师是怎样进行回音的?在随后的讨论部分,我会转而探讨以下问题:这些回音与已有文献有何区别?这样的分析意味着什么?

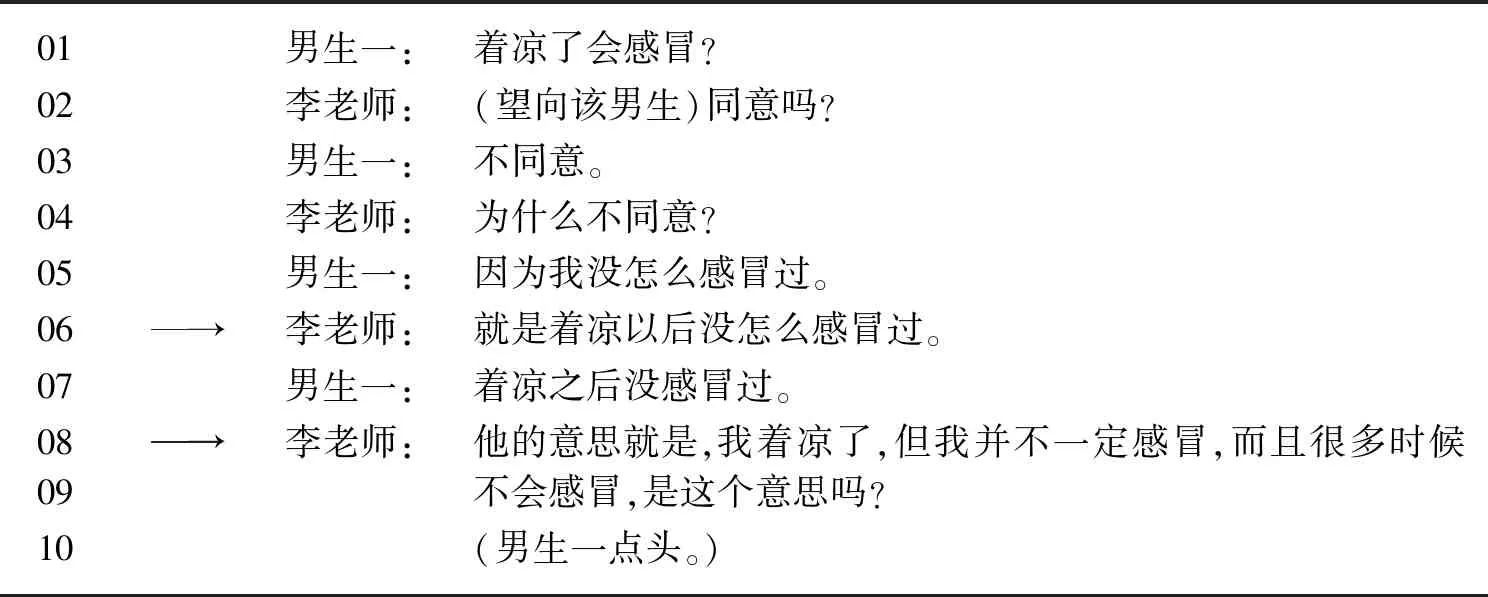

三、 “着凉了会感冒”:在转述与纠正之间

第一个片段来自2017年5月17日的一节课,教学内容是沪教版《生命科学》八年级下册的“生物的类群”一章的“微生物”一节。李老师在前一节课让学生集体观看了一段关于人经历感冒全过程的视频。在本节课上,李老师组织学生们一起讨论这段视频,探究感冒是怎样发生的。在讨论的过程中,有一位女生提出了困惑:“这个片子里说感冒都是因为有病毒,那为什么我们会说着凉了然后感冒了呢?”李老师认为这是一个“很好的问题”,并对女生的观点进行了回音:“她说,不是片子告诉我们,生病的原因是有病毒进入体内吗?那怎么着凉了会感冒呢?是不是?”随后,他转向全班,问道:“你们同意着凉了会感冒吗?”接下来,有一位男生表达了他的观点,并与李老师发生了一段对话,如表2所示。

表2 “着凉了会感冒”片段转录文本

这位男生首先抛出了一个反问(01),李老师确认其态度(02),得到了男生明确的回应:他不同意“着凉了会感冒”这一观点(03)。李老师进一步要求他为自己的观点提供理由(04)。男生第一次提供的理由,从字面意义本身来说,是不够贴切的,因为“我没怎么感冒过”(05)是一个宽泛的描述,和“着凉”并没有直接的关系。李老师的下一个话轮以“就是”开头,这可以被视为“也就是说”的缩略,是一个表示合理推断的语言标记,亦即,李老师的这句话是一个回音(06)。这个回音看似是在重复男生的观点,但多了一个元素:“着凉以后”。这一说法补上了“着凉”和“感冒”的时间关系,使其成为了一个可以用来反驳原观点的论据,即:我不同意着凉了会感冒,因为我着凉以后没怎么感冒过。男生肯定了教师这一纠正后的说法(07)。不过,从科学论辩的角度来看,这个论证依然有两个缺陷:第一,就证据类型而言,属于个人经验,科学性不强;第二,就语气而言,过于肯定和绝对,没有为可能的反驳留下进一步论辩的空间。已有研究表明,模糊而留有余地的语气是科学论证话语的显著特点。[17]

李老师接下来的一次回音再一次帮助男生做出了纠正(08—09)。这一回音至少有五个细节值得我们注意。第一,李老师首先说“他的意思就是”,明确了这位男生对观点的所有权(而不是自己在评价或修改他的观点)。第二,李老师用“我并不一定感冒”这一新的说法,在男生观点的基础上引入了概率,从而弱化了原观点的绝对性,做出了让步,“着凉后并不一定会感冒”的论证力度比“我着凉之后没感冒过”要强,更能抵御反驳。第三,“而且很多时候不会感冒”是在“不一定会感冒”的基础上,偏向于原观点的“不会感冒”,这一补充又部分地支持了原观点。第四,虽然李老师的回音里依然有“我”,但相比男生的原观点(05,07),这一说法淡化了个人经验的成分,更能被视为一种普遍化的陈述(例如,把李老师回音中的两个“我”分别换成“某个人”和“这个人”,一样念得通)。第五,李老师最后用“是这个意思吗”这一附加问句,与“他的意思就是”呼应,重新界定了这个观点的所有权,并创造了下一个话轮,把评价的权利还给了男生。随后,男生点头,对李老师的“重复”表示了认可(10)。

在这个片段中,李老师的话语到底是传统的“引发—回应—评价”(IRE),还是“回音”,似乎很难说。一方面,他的话语在结构上确实具备“回音”的要素,而且看起来确实是在转述。另一方面,比较转述与原观点的不同之处,李老师加以调整的地方,又恰恰是男生观点的错漏之处,这种精确的改动,又起到了纠正的作用,而不仅仅是思维的引导和推进。我认为,这是一种介于转述和纠正之间的独特“回音”。

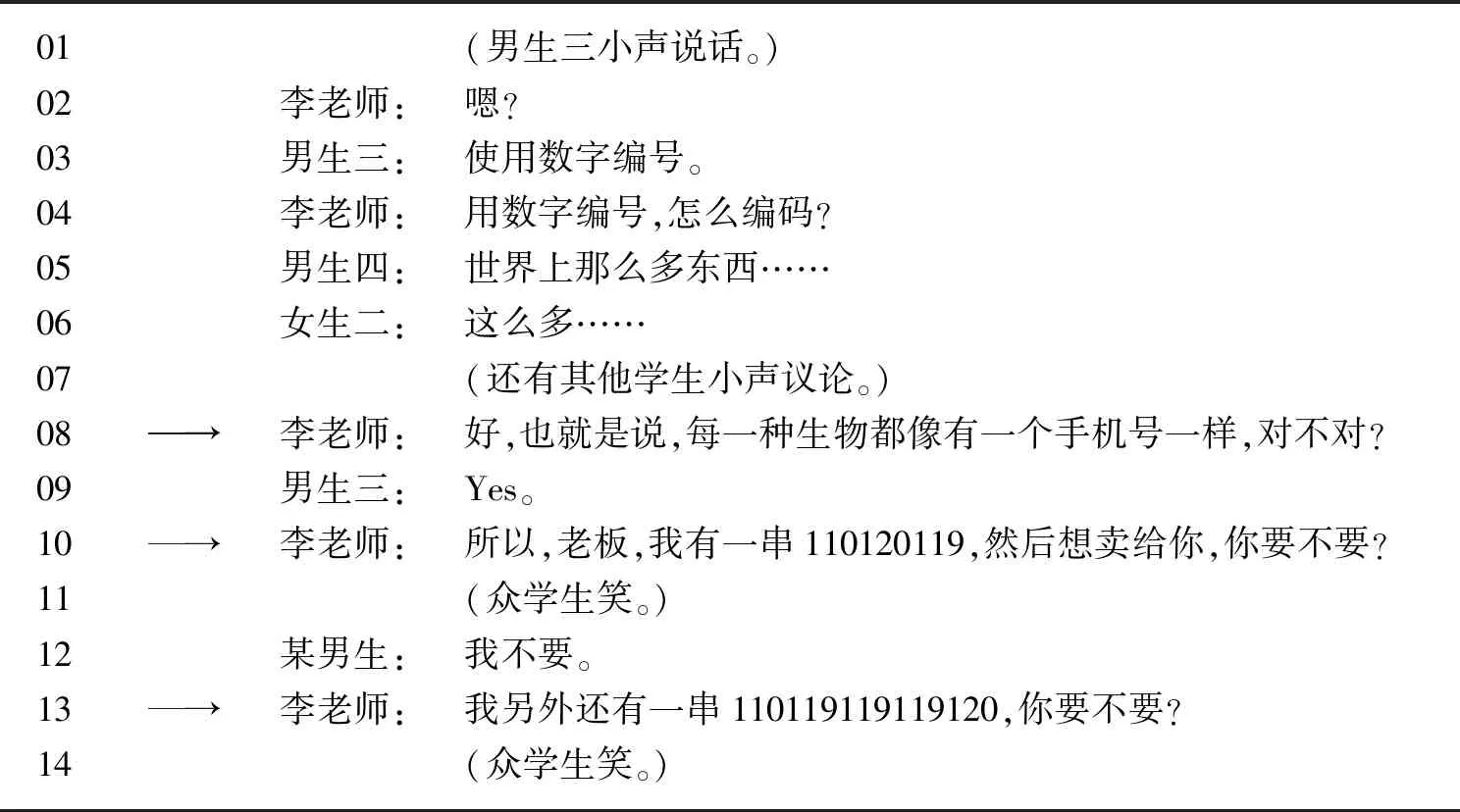

四、 “老板,你要不要”:剧场和角色的营造

第二个片段来自于2017年3月9日的一节课,教学内容是沪教版《生命科学》八年级下册的“生物的类群”一章的“生物的分类”一节。为了让学生理解林奈(C. von Linné)双名命名法的由来,李老师设计了一个情境,让学生讨论不同语言和方言的人对“红薯”这种食物的不同叫法,然后问道:“在日常生活中,对同一样事物的叫法不同,尚且还行得通,但在科学上,必须有精确的命名,让全球不同语言的人都能有效沟通,应该怎样命名才好呢?”有些学生立即提议,可以用英文,因为“大部分国家(的人)都会学习英文”,所以“大家多少都会知道一些”。但这个提议遭到了另一些学生的否定,他们认为并非所有国家的人都会英文,或者能熟练使用英文。正在课堂陷入短暂沉默的时候,有一位男生提出了他的想法,如表3所示。

表3 “老板,你要不要”片段转录文本

在这个片段的开头,男生三提出了“使用数字编号”的主张(01)。李老师首先复述了他的观点,随即提出了一个问题:“怎么编码?”(02)在这个问题的提示下,不少学生都对这一主张提出了疑议(05—07)。例如,男生四的回应(“世界上那么多东西”)虽然不是一个完整的表述,但我们可以推测其意思是:世界上有那么多东西,用数字编号怎么编得过来?

对于此时课堂上出现的质疑,李老师似乎没有理会,他用“好”肯定了男生三的发言(08)。他接下来的一句具备“也就是说”这一表示合理推断的语言标记,也具备“对不对”这一附加问句,从语言形式上看,完全符合回音的结构。然而,“每一种生物都像有一个手机号一样”和男生三之前的“使用数字编号”看似没有意义上的直接关联,很难说是一种内容的转述。即使从语境来看,我们能够理解这两句话的联系,从而将其视为回音,但这一回音的用意何在?男生三对李老师的回音给予了肯定回应(09)。此处,值得留意的是,这个英文的“yes”透露出课堂上的气氛是比较随意的,学生和李老师的关系是比较亲近的。

紧接着,李老师说道:“所以,老板,我有一串110120119,然后想卖给你,你要不要?”(10)这是一个非常特殊的回音形式。一方面,跟上一个回音一样,它也有“所以”这个表示合理推断的语言标记,并以一个附加问句收尾(“你要不要”)。但另一方面,这一回音有几个和已有研究不一样的特征。第一,包裹在“所以”和“你要不要”之间的不是一个间接引语,而是一个直接引语(我们完全可以把中间的内容加上双引号)。第二,这个直接引语以“老板”这一身份称谓开头,它标记了一个重要的情境营造与转化,它和课堂情境里的常见称谓(如“老师”“家长”“校长”等)相隔太远,以至于一旦出现,所有参与者都知道接下来的话语将是一种暂时脱离于课堂情境之外的“剧本”。也就是说,“老板”构成了一个冈佩尔茨(Gumperz)所说的“情境化线索”,帮助互动参与者理解接下来将要发生什么[18]。就这个片段来说,“老板”营造的是一个买卖的情境,李老师扮演的是卖家的角色,要把某个商品卖给买家。第三,中间这句直接引语既不是对男生三观点的转述,也不是进一步的解释说明,而不妨说是这个剧本中的一句台词。“我有一串110120119”是在把男生三的观点(“使用数字编号”)表演出来,而这样的表演给男生三的观点加上了一层荒谬的色彩。尤其是,“110120119”并不是一串随机的、无特定意义的数字,而是由所有人都熟知的三个急救电话号码组成的。从巴赫金(Bakhtin)的文本理论来看,李老师是在引用一个更大的社会话语[19]。这样的引用及其排列组合的形式,进一步增强了这句台词的荒谬性。从李老师说完这句话之后很多学生的笑声可以看出,课堂参与者都理解了这一表演,并被其荒谬逗笑了。第四,这一回音确实以附加问句结尾,但和经典的回音结构不同,李老师并非用“是不是”“对不对”等形式询问学生对转述是否准确的意见,从而把评价的权利还给学生,而是停留在买卖的情境里,用“你要不要”将这场表演中的另一个角色——买家(“老板”)——赋予了学生;换言之,这个附加问句激活了学生的角色扮演。随后,当课堂上的某位男生回答“我不要”(12)的时候,这个回应有了两层含义:表面上,这是以买家的口吻表示“我不要买这串110120119”,但实际上,这也是以学生的口吻表示“我不同意使用数字编号的提议”。也就是说,这个回应既是剧本的一部分、表演的一部分,同时也是课堂情境中针对正在讨论的问题的态度性回应。随后,李老师又再次回音,用一个形式相同但更加冗长的数字编码(“110119119119120”),将这场表演的荒谬性表达得更为明显(13)。这个回音同样得到了全班学生的笑声回应(14)。

现在,回过头来,我们就能够理解李老师在这个片段中第一次回音的用意(08)。“每一种生物都像有一个手机号一样”从字面意义上看似与男生三的观点没有直接的关联,是一种过度的演绎,但它为李老师接下来的两次回音做了铺垫。从第一次回音,到第三次回音,李老师逐步营造出了一个临时的剧场,并把自己和学生置入其中,赋予了与课堂情境迥异的角色和剧本。

五、 “多读鲁迅小说”:教学与狂欢的平行时空

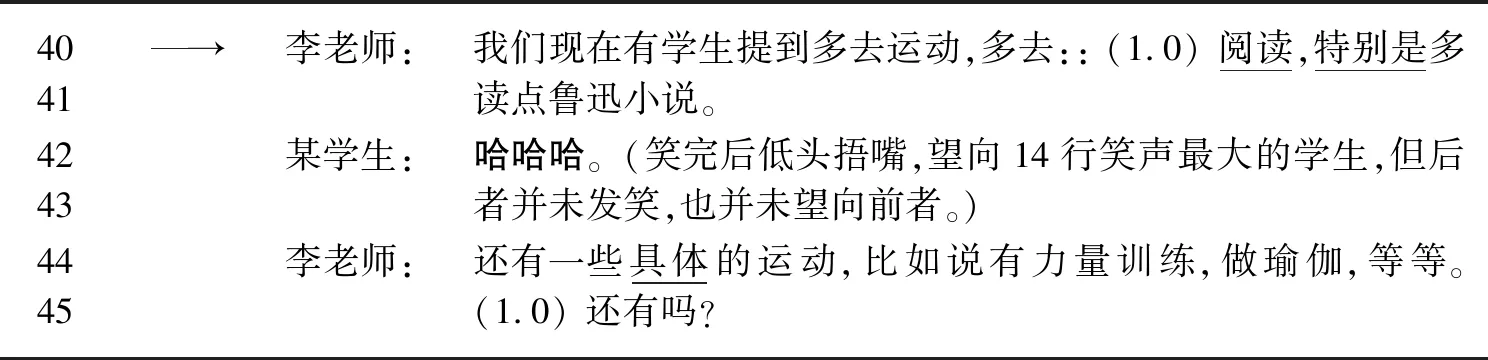

第三个片段来自于2017年3月23日的一节课,教学内容是沪教版《生命科学》八年级上册的“健康与疾病”一章的“认识健康”一节。《如何呈现一场课堂互动》一文呈现了这个片段的完整转录文本。此处,我们将聚焦该片段的开头部分,李老师向全班发问,如何让自己处于健康的状态。多位学生以自由回答的形式,提出自己的见解。这个时长90秒钟的片段如表4所示。

表4 “多读鲁迅小说”片段转录文本(基于杰弗森转录规则)

续 表

在这个片段中,围绕“多读鲁迅小说”,课堂上出现了数次哄堂大笑的时刻(09, 14, 16, 18)。从正统的眼光来看,这是几位学生的故意捣乱所致,这样的玩笑对课堂秩序构成了干扰。不过,李老师并没有停下来对这样的哄堂大笑进行干预,更没有对捣乱的学生进行“管理”。相反,课堂上笑声最剧烈的一次,恰恰是在李老师提到“多读鲁迅小说”之后(16)。但是,在这次全班哄堂大笑后约45秒钟,李老师再次主动提到“多读鲁迅小说”(40—41),课堂上几乎无人发笑了。如何理解这90秒钟的课堂?具体来说,如何理解李老师的话语?如何理解课堂上的笑与不笑?

可能有读者会说:“这还不简单吗?由于这是一个教师邀请学生集思广益、头脑风暴的情境,所以李老师选择了未加干预,不对课堂秩序进行管理,而是对学生的捣乱进行冷处理。这样做不会中断学生的发言。学生们最开始觉得这个玩笑很好笑,后来多说了几次,也就没那么好笑了,所以后来就不笑了。这是任何一个课堂上都有可能出现的、十分寻常普通的一个小插曲。”这么说固然有一定的道理。从李老师多次的停顿(04, 12, 21, 28, 35, 37, 39, 45)可以看出,他确实是在期待更多的回应。所以,插科打诨或许是可以容忍和忽略的。但是,“冷处理”的说法无法解释为什么李老师自己会多次提到这一玩笑(15, 19, 40—41)。更关键的是,这个解释有些宏观,错过了这场互动的精妙之处。

片段伊始,当学生一说“多看一些对我们身体有益的东西”(07)时,玩笑已经开始,只是对我们这样的局外人来说,处于模糊不清的状态。当李老师重复该说法时,已经有许多学生开始发笑(09)。我们无从得知李老师作为局内人,此时是否已经领会了玩笑的用意。无论是否领会,李老师此时还是试图补全学生一的意思,所以在2秒钟的等待时间内,未能得到“能具体说吗”的回应,他便用试探的口吻说“多看课文”(11),但并没有学生接话。在2.5秒的沉默后,学生二接话说“鲁迅小说”(13),这句话立刻引发了全班的大笑。

李老师接下来的这句话值得仔细琢磨。尽管没有表示合理推断的语言标记,但从语义上看,这句话确实是对学生一和学生二的回答的转述。李老师在做的是,把“多看一些对身体有益的东西”和“鲁迅小说”结合在一起,形成了“多读鲁迅小说对健康有益”这一观点。并且,虽然句末没有附加问句,但李老师的语调上扬,依然是一种试探、问询的口吻,从而为第四话轮留出了余地。这样分析似乎已经足够,但我认为这个回音还有一层含义:它所指向的第二话轮除了学生一(07)和学生二(13)之外,还有全班的笑声(14)。此时,李老师不可能没有意识到这两位学生在开玩笑,而面对全班的哄堂大笑,李老师依然“一本正经”地合成并转述了他们的观点,所以他同时“回”给全班的,还有这个玩笑的成分。正是这样一句携着玩笑成分的回音,经由李老师这一权威之口说出,本身成为了玩笑的一部分,在那个瞬间创造出了巴赫金所说的“狂欢节”时刻[20],再次引发了全班更剧烈的的笑声(16,18)。而之后的这些笑声,恰恰可以被视为第四话轮,是学生用集体大笑“肯定地评价”了李老师对这一玩笑的主动参与,“狂欢节”达到了高潮。

待笑声逐渐消退后,李老师说“好”,再次开启话轮(19)。“除了读鲁迅能让自己健康之外”一句,起到两个作用。第一,顺着此前的“狂欢节”,李老师把“多读鲁迅小说”确定为了一个合法的回应,(至少在表面上)没有否认学生一和学生二的贡献。第二,在确定合法性的同时,“除了……之外”的话语也明确地把这个玩笑置于一边,宣布“狂欢节”开始的人(15),也在此时宣告“狂欢节”结束(19)。何以见得这是一种宣告?我们固然无法探知李老师的意图,但从紧随其后的反应来看,此前肆无忌惮大笑的学生,此时只是捂嘴而笑,再也没有大声喧哗(15)。这一反应表明,对于互动参与者来说,这句话确实起到了“收场”的效果。在此之后,学生们回到正题,纷纷提出自己对于“如何维持健康状态”的看法。在一段密集的自由发言后,李老师用一个回音归纳学生们的意见(40—41)。此处,他再一次主动提到了“多读点鲁迅小说”。与之前不同的是,全班只有一位学生发出笑声;他的笑声剧烈但短暂,笑完迅速捂上了嘴,眼睛望向之前在“狂欢节”里笑得最大声的学生,而后者正在翻书,没有任何反应。这也再次印证,此刻大部分学生都已明白:“狂欢节”已经落幕了。

六、 讨论

上文分析了李老师课堂上的三个“回音”片段。即使只比较这三个片段,我们也能发现,它们难以归类,有着丰富而细微的差别。这些“回音”有共同点吗?作为一个整体(如果可以暂且如此的话),它们和国外已有文献中的“回音”有什么区别?这样的分析又意味着什么?本节将尝试讨论这些问题。

(一) 知识与情感:发现中国教学智慧

在这三个片段中,李老师对学生回应的处理每每都神似奥康纳和迈克尔斯所界定的“回音”,但又有一些不同之处。例如,在“着凉了会感冒”中,李老师本人的观点非常清晰地嵌于“回音”之中,使得他的话语介于转述和纠正之间。学生一方面对知识的建构有主动权和所有权,一方面又依然处于李老师的控制之下。又如,在“老板,你要不要”中,李老师的话语具有“回音”的基本结构,但在字面意义上完全摆脱了学生的原有观点,而营造出一个貌似与课堂无关的剧场,通过角色扮演完成了理答的过程。相反,在“多读鲁迅小说”中,通过结构精炼、时机精准的“回音”,李老师加入学生的玩笑,创造出两个平行发展的时空——常规教学的时空,以及巴赫金意义上的“狂欢节”时空——从而不动声色地消解了学生的“捣乱”。

三个片段的共同之处(至少)在于,它们都显示出李老师在知识与情感,或者说效率与平等上达成的巧妙平衡。知识与情感的平衡在于,李老师的教学从来都不仅仅是为了知识的传授或能力的培养。如果仅为知识的传授,李老师完全可以采用传统的“引发—回应—评价”模式,让学生习得已经预设好的正确答案,或如经典的“回音”结构一样,通过转述学生的观点,不断重塑学生与知识、学生与学生之间的关系,从而将他们引入合作、沟通、创造与批判性思维的世界。但在三个片段中,李老师总是将课堂上的情感氛围、他与学生的社会关系也纳入教学之中,例如在“着凉了会感冒”中维系学生的面子,又如在“多读鲁迅小说”中维持课堂上的融洽氛围。效率与平等的平衡在于,尽管密集地使用“回音”话语,将课堂的主动权和知识的所有权“还给”学生,高度容忍学生的玩笑,甚至主动调侃,在剧场中“表演”,但李老师的课堂依然推进迅速,有条不紊,在有限的课时中高效地完成教学任务,而不像国外许多“回音”弥漫的课堂,师生往往会长时间地讨论某个在我们眼中或许不值得浪费工夫的知识点。

这样的课堂互动显示出李老师所代表的中国教师的教学智慧。在中国的教育文化与实践中,知、情、意往往是统一而通融,而不是分裂的;“做事”与“成人”往往是合二为一的。[21][22]所以,相较于西方的教师,我国的教师会更加关注教学中的情感维度。埃里克森(Erickson)将学习定义为一种“同意的政治”——教学的达成,首先需要学生从情感上同意教师教自己,否则一切都是白搭。[23]麦克德莫特(McDermott)指出,社会关系是学习的基础。[24]李老师或许并不认识埃里克森和麦克德莫特,更不知道他们的理论,但这些道理早已深植在他的教学信念与实践之中。

(二) 寻找与透视:调整理论与实践的关系

或许有读者会产生这样的质疑:你口口声声说要“展现出中国课堂‘枝蔓丛生’的精致、精巧与精妙”,但你自己分析起中国课堂,引用的不依旧是奥康纳、迈克尔斯、巴赫金云云吗?这算什么“中国经验”“中国故事”呢?实话实说,这个问题也困扰着我。最简单同时也看似坦诚的回应可能是:的确,这样的引用暴露出我对中国本土理论——尤其是中国哲学——了解之匮乏,应该多多补课,努力(只)用中国理论解释中国实践。可是,这样可能吗?这样就够了吗?我还没有答案。

不过,在想象我会如何与篇首提到的那些提出疑问的教师交流本文的时候,我产生了一些新的想法。从前,当我们看到一个类似于“回音”这样的概念的时候,我们的反应可能是:这个东西好!中国课堂上有吗?我们在中国的课堂上寻找一个舶来之物。如果有,皆大欢喜;如果没有,那么我们也要有。这种“寻找—补短”的模式往往给教师带来了短暂的兴奋和长久的困惑与疲惫。本文提出另一种“透视—取长”的模式。也就是说,虽然不需要避讳使用舶来的概念或理论,但我们并不是在中国课堂上寻找它们的踪迹,而是以它们为棱镜,透过它们来重新审视中国课堂,看见之前看不到或看不清的现象。通过“回音”的透视,我发现,李老师早就在不了解“回音”概念的情况下,熟练地运用这一话语,并且有着自己丰富的创造。他的话语实践,远远超出奥康纳和迈克尔斯的理论所涉猎的范围,体现出独特的中国智慧。我相信,透过其他的概念和理论,我们会看见更多样、更多彩的中国教育实践。

(三) 套用与创造:概念转译中的裂隙与生机

在本文的写作过程中,我意识到“讲好中国教育故事”的另一重挑战,以及它所另辟的蹊径,那就是概念转译的问题。2016年与刘畅博士一起撰写《课堂话语如何影响学习——基于美国课堂话语实证研究的述评》一文时,我们在自己的写作中初次将“revoicing”译为“回音”。[25]我们当时采取的主要是直译的思路:将“re-”这一前缀译为“回”,将“voicing”译为“音”,而“回音”二字刚好本就是一个常见词汇,不会过于怪异或拗口。直到很久之后,我才发现这或许不是一个适切的译法,因为“revoicing”本身是一个动词的进行时形式,“revoice”是可以当动词使用的,而“回音”是一个名词。在中文里,我们可以说,甲“回答”“回复”或“回应”了乙;在口语中,我们也可以简略地说,甲“回”了乙或者“你回她电话了吗”。但若说甲“回音”了乙,便很拗口,不是一种惯常的中文表达。我们的译法和原文之间是存在裂隙的。

但是,把概念从一种语言转译到另一种语言的过程,往往也是一个重新创造的过程(尽管作者当时可能是无意识的)。我现在才意识到,“回音”恰恰比“revoicing”更能贴合李老师的话语实践。因为“回音”本身就蕴含了两个声音:原本的声音,以及回响的声音。两种声音之间的关系,而不仅仅是其中某个声音,是这个中文概念传达的意义。正如李老师与学生之间的关系,始终是他的课堂上滋养着教学过程的一条潜流,无法忽视。更有意思的是,在关于“回音”的中文文献中,我看到了许多来自中小学教师的作品。这些作者完全没有引用奥康纳和迈克尔斯,他们丝毫不是在“revoicing”的意义上使用这个词的。然而,“回音”在他们那里,恰恰是一个情感性、关系性的词汇,如“爱的回音”[26]、“心灵的回音”[27]、“感受的回音”[28],等等。这种巧合的背后,是概念转译这项工作为理论本土化——或者说,在地理论发展——所带来的生机。

七、 尾声

本文不是一篇完整的实证研究报告,同时,我也既不认为它是一次成熟的方法论探索,更不认为它是一个关于“讲述中国课堂故事”的完美示范。事实上,细心的读者会发现,相对来说,我对于这些片段本身所做的话语分析更加充分,而对于这些分析的讨论则是捉襟见肘。这是因为,虽然这些片段已经看过成百上千遍,我依然不觉得自己完全悟到了其中的奥妙,我对它们的理解依然是“摇摇晃晃”的,只能算是一些暂时性的想法。

我希望读者将本文视为一封邀请函。通过本文,我期待读者看到,即使在课时紧张、班额大、考试压力大的中国课堂上,我们的教师也能够创造出精妙而富有教学智慧的“回音”,促进学生的课堂参与和学习。这些“回音”(以及其他的话语实践)和已有文献所讨论的形态有细微的差别,而这样的细微所引向的,是中国教育文化与实践的无限广大。最后,回到篇首的问题,我的想法是,这些细微的差别就是“枝蔓丛生”,而观察、描述和分析这些差别,从而向中国教育的无限广大敞开,就是值得课堂研究者尽最大努力去做的。