大国外交能力创新视角下的中国共产党对外交往*

温 尧

【内容提要】 中国共产党在对外交往方面的投入超过世界上绝大多数政党,这一工作在中国总体外交中也有着重要定位,呈现出显著的“中国特色”。在比较视野下,中国共产党对外交往的特殊性可以理论化为大国外交能力创新的结果。当不同大国具备类似的意愿和资源时,它们有可能发展出趋同的外交工具,形成针锋相对的竞争关系。当大国间存在意愿和资源壁垒时,具备独特条件的国家可以调动与众不同的外交资源,将之发展为常规外交工具,由此构成另辟蹊径型的外交能力创新。中国共产党的对外交往是另辟蹊径的典型案例。在中国共产党的国内政治地位和资源禀赋支持下,其对外交往伴随着党和国家事业的发展逐渐转化为稳定的外交资源,并呈现出内部协同、议题拓展、交往机制化等专门化发展趋势,演化成为中国的常规外交工具。在国内政治、国家间政治和跨国政治三个层次上,中国共产党的对外交往分别产生了治理经验交流、政策立场沟通、全球治理实践等维度的正面外交效应。这些效应的可持续性及成长空间有赖于充分调动交往对象的能动性。

一、问题的提出

政党的对外交往是一种独特的政治现象。在此类交往中,政党直接以自身名义与外国行为体互动、发展跨国关系,这一过程相对独立于传统的政府间外交渠道。由于政党的本质属性是参与本国国内政治活动,大多数政党的对外交往意愿和资源都较为有限,主要与价值观相近的政党或周边重要国家的政党开展有限交往。中国共产党的对外交往在广度、深度、频率等方面都与众不同,它已与世界上160 多个国家和地区的600 多个政党和政治组织建立了关系,经常与来自各国媒体、智库、企业的社会精英互动,并建立了一系列对外交往机制。中国共产党的对外工作在中国也有着重要的官方定位,它是“党的一条重要战线、国家总体外交重要组成部分、中国特色大国外交重要体现”。①宋涛:《波澜壮阔 百年辉煌——写在党的对外工作100年之际》,《当代世界》2021年第1 期,第1 页。

关于中国共产党对外交往这一议题,既有研究呈现出显著的二分特征。一方面,以中国学者为主的研究群体已经沿着中共党史和中国外交的研究路径贡献了丰富成果,这类研究主要强调这一个案的“中国特色”,深度探索其历史脉络和发展趋势。②杜艳华等:《中国共产党对外党际交流史鉴》,上海:上海人民出版社,2011年;于洪君主编:《中国特色政党外交》,北京:社会科学文献出版社,2017年;时新华:《中国共产党政党外交:理论·实践·经验》,北京:世界知识出版社,2020年。另一方面,西方学者虽然针对政党对外交往现象积累了一定的理论和实证分析,但通常聚焦于欧洲政党的案例;③Kay Lawson, “The International Role of Political Parties,” in Richard Katz and William Crotty,eds., Handbook of Party Politics, London: SAGE Publications, 2006, pp.483-491; Stephanie Hofmann and Benjamin Martill, “The Party Scene: New Directions for Political Party Research in Foreign Policy Analysis,”International Affairs, Vol.97, No.2, 2021, pp.305-322.仅有少数从事中国研究的学者开始注意到中国共产党的对外交往行为。④David Shambaugh, “China’s ‘Quiet Diplomacy’: The International Department of the Chinese Communist Party,” China: An International Journal, Vol.5, No.1, 2007, pp.26-54; Christine Hackenesch and Julia Bader, “The Struggle for Minds and Influence: The Chinese Communist Party’s Global Outreach,”International Studies Quarterly, Vol.64, No.3, 2020, pp.723-733.这种二分的研究现状突出了中国共产党对外交往的特殊性和难以横向对比的一面。但是,特殊现象并非没有比较视野下的一般性意义,差异是比较的基础而非障碍,特殊性的产生过程本身可以成为理论化的对象。因此,本文尝试从大国外交能力创新的理论角度探讨中国共产党对外交往的外交意涵。

具体而言,本文将大国外交能力创新具体到外交工具的开发利用问题上,即调动潜在可用于外交工作的资源,并将之转化为常规外交工具的过程。关于大国竞争的既有讨论暗含着大国在外交工具使用上“针锋相对”的局面,外交能力创新通常涉及趋同的外交工具。但是,大国也有可能“另辟蹊径”,基于自身特定的意愿和资源发展出与众不同的外交工具。中国共产党的对外交往可以视为中国另辟蹊径发展出的特殊外交工具,并且在多个层次产生了显著的外交效应。在本文的视角下,看似不可比较的外交行为差异和特殊性,实际上是可比较和理论化的创新行为的结果。中国共产党对外交往不仅是政党对外交往的特殊案例,更是大国外交能力创新的典型案例。因此,本文不但可能推进对于中国外交能力建设的学理分析,而且本身是一种以中国实践为基底的外交理论创新尝试。①凌胜利:《中国外交能力建设:内涵与路径》,《国际问题研究》2022年第2 期,第31—32 页。

二、大国外交工具的趋同与分异

外交能力是“国家综合运用各种外交资源和外交手段以维护国家利益并妥善处理与外部世界关系的能力。”②罗建波:《世界大变局下中国外交能力建设:目标与路径》,《云梦学刊》2022年第1 期,第2 页。一个国家汲取资源、统筹协调的能力被视为外交能力的重要组成部分。③苏长和:《中国外交能力分析——以统筹国内国际两个大局为视角》,《外交评论》2008年第4 期,第7—9 页;赵可金:《统筹外交——对提升中国外交能力的一项研究》,《国际政治研究》2011年第3 期,第116—117 页。那么外交能力建设的过程就涵盖了调动各种外交资源和开发外交工具等工作,这需要国家从已有的各类资源和手段中提炼出可以服务于外交目的的工具,并有选择地强化这些工具。因此,本文将大国外交能力创新的讨论落实到外交工具的开发利用层面。

大国战略竞争是当前国际政治的重要背景。既有研究表明,当今大国在话语权、秩序观、国际制度建设、经济方略等重要领域形成直接的对比和竞争。④冯维江:《中美权力博弈与新型大国关系的演进——基于公共产品与关系专用性投资的视角》,《世界经济与政治》2016年第11 期,第119—127 页;吴心伯:《论中美战略竞争》,《世界经济与政治》2020年第5 期,第122—126 页。关于此类大国竞争的描述暗含着一个基本前提,即大国使用的“外交工具箱”有趋同的特点。只有当大国都采用了类似的外交工具时,“针锋相对”式的竞争才可能发生。在这种情况下,大国外交能力创新是基于同类工具的创新,如在认可规范和制度是有效外交工具的基础上,提出新的外交理论、创建新的国际制度等。但与此同时,大国外交能力创新还有另一种“另辟蹊径”的可能性,即大国可能发展出独具特色和优势的外交工具。

(一)针锋相对:外交工具的趋同

针锋相对的竞争关系意味着大国相继选择某种国家资源用于外交目的,并持续投入精力和资源将其发展为有竞争力的外交工具。这种外交能力建设趋同的现象符合基于结构或系统的国际政治解释。在同一个国际系统中,由于面临着类似的自然环境和国际政治结构,大国在物质因素和观念因素的限制和帮助下,将经历或多或少类似的“社会化”过程,导致行为趋同。①Seva Gunitsky, “Complexity and Theories of Change in International Politics,” International Theory,Vol.5, No.1, 2013, pp.35-63;唐世平:《国际系统的影响:六大渠道》,《世界经济与政治》2016年第8 期,第12—23 页。根据政策扩散的研究,大国在互动过程中的竞争、模仿、学习等进程也可能使类似的外交实践相继被多国采纳。②Frank Dobbin, Beth Simmons, and Geoffrey Garrett, “The Global Diffusion of Public Policies: Social Construction, Coercion, Competition, or Learning?” Annual Review of Sociology, Vol.33, 2007, pp.449-472.综合各种潜在的机制,某种外交工具若要被大国争相采用,其通常具备以下三种性质中的至少一种。

一是必要性。因为国际体系演进、科学技术发展等宏观结构因素,一些外交工具是大国为了保证国家安全、维持竞争力所必须发展的,否则将使自身处于明显弱势地位。例如,随着世界进入数字时代,网络安全问题是大国必须应对的核心战略问题。数字技术的应用和发展因而日益成为大国政治中不可或缺的外交工具。③蔡翠红、王天禅:《新冠疫情下网络空间全球治理的机遇与挑战》,《国际论坛》2021年第1 期,第5—9 页。

二是规范性。国际体系中流行的规范能够在道义层面框定国家应当采取的国际行为,与规范相悖的行为被视为不道德、不适当的,而符合规范的行为则有助于国家获得国际认可、提高国际地位。例如,提供全球公共产品有助于彰显国家对国际社会的贡献,有利于树立国际声望。因此,大国往往是联合国维和行动的重要贡献者,建构自己负责任大国的形象。④刘铁娃:《中美联合国维和行动比较与合作空间分析》,《国际政治研究》2017年第4 期,第34—41 页。

三是有效性。当一个国家的某种外交工具显现出政策效果后,其他国家更可能对这种外交工具产生兴趣,并随之发展此种工具以推进自身利益或冲抵对方效果。例如,在中国提出的“一带一路”倡议成为国际发展合作新亮点后,各国愈发认识到基础设施建设作为外交资源可能扮演的重要角色。因此,围绕基建的战略合作和竞争日益成为大国在塑造地区秩序时的关键抓手之一。①毛维准、戴菁菁:《对冲“一带一路”:美国海外基建“蓝点网络”计划》,《国际论坛》2021年第5 期,第72—74 页。

以上讨论基于两个共同前提,即国家意愿和资源的趋近。在意愿层面,同时期大国对外交工具性质的认知是类似或相近的,即其必要性、规范性和有效性是普遍适用的。在资源层面,建立在对外交工具正面评价的基础上,国家需具有相应的基础禀赋来发展这一外交工具。只有意愿和资源共同匹配,才可能出现被外界明确观察到的趋同现象。可是,这两个前提并不总是同时满足,为大国外交能力建设的分异铺垫了基础。

(二)另辟蹊径:外交工具的分异

同时期大国在外交能力建设上出现分异,意味着一个大国意识到某种外交工具的重要性并投入资源发展之,而另一个大国则由于某种原因没有做出类似选择,最终呈现出前者“另辟蹊径”的局面。从这一结果逆推,这种外交工具势必在国家意愿或资源层面形成了一定的壁垒,使某些国家的意愿薄弱或资源不足,从而主动或被动地放弃了在特定领域的对比和竞争。

大国在调用特定外交工具方面形成显著差异并不鲜见,意愿和资源层面的壁垒在其中发挥了重要作用。例如,为了在全球范围内维持战略协调、支撑其主导的国际秩序,美国长期维持着庞大的联盟体系。虽然近年来美国与盟友之间的关系出现了一定的张力和裂隙,但在可预见的未来,联盟仍然会是美国仰赖的关键外交工具。②左希迎:《美国亚太联盟体系会走向瓦解吗》,《世界经济与政治》2019年第10 期,第68—72 页;刘丰:《秩序主导、内部纷争与美国联盟体系转型》,《外交评论》2021年第6 期,第37—43 页。相比之下,中国走出了“结伴不结盟”的不同道路。国际体系中不存在强大的结构性压力和规范性要求使中国必须与其他国家结盟,而独立自主的外交原则、国家利益的权衡、对结盟问题的负面认知等因素使中国缺乏主动选择联盟作为外交工具的意愿。③Liu Ruonan and Liu Feng, “Contending Ideas on China’s Non-Alliance Strategy,” Chinese Journal of International Politics, Vol.10, No.2, 2017, pp.151-171;徐进:《当代中国拒斥同盟心理的由来》,《国际经济评论》2015年第5 期,第144—153 页。又如,美国的“长臂管辖”之所以能够长期存在,既根植于美国的霸权主义和单边主义行为意愿,也得益于美国强大的政治、金融、科技实力。④张家铭:《“霸权长臂”:美国单边域外制裁的目的与实施》,《太平洋学报》2020年第2 期,第54—64 页;戚凯:《美国“长臂管辖”与中美经贸摩擦》,《外交评论》2020年第2 期,第28—36 页。相比之下,中国不但在道义层面将“长臂管辖”斥为“肆意打压的单边制裁工具和霸凌行径”,①华春莹曾表示:“滥用‘长臂管辖’应该算是美方的一项‘知识产权’,中方一向坚决反对,不感兴趣,更不会去‘窃取’。”参见《2019年10月22日外交部发言人华春莹主持例行记者会》,中国外交部,2019年10月22日,https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgtrt/chn/fyrthhz/fyrth/t1709787.htm。而且在综合实力层面尚不具备系统性运用单边制裁的条件。因此,即使在选择性地使用经济制裁手段时,中国仍然保持着较为谨慎、保守的态度。②白联磊:《中国为何不愿使用经济制裁?》,朱杰进主编:《金砖国家与全球经济治理》,上海:上海人民出版社,2016年,第150—166 页;方炯升:《有限的回击:2010年以来中国的经济制裁行为》,《外交评论》2020年第1 期,第80—86 页。

大国外交工具的趋同与分异现象指向了外交能力创新的两种不同路径。在外交工具趋同的情况中,由于大国间很容易形成针锋相对的局面,任何一方在既有外交工具上的创新都会显著受到另一方进展的影响,否则容易产生与现实脱节或在竞争中落后的风险。也就是说,外交工具趋同前提下的创新是有明确参照系的,创新方向和方式都会受到其他国家的直接影响。

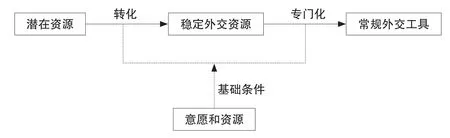

相比之下,另辟蹊径的国家没有明确的参照物可以作为学习、模仿或竞争的对象。这种背景下的创新更加考验国家的能动性,根据自身特定的意愿和资源发展出独特的外交工具,并将之不断调整、改进。具体而言,如图1 所示,另辟蹊径型的外交能力创新一般需要历经两个基本阶段:一是转化阶段,即国家调动已有资源,将其转化为稳定的、可以用于外交目的的资源;二是专门化阶段,即国家强化这一外交资源的外交工具属性,将其发展为常规外交工具。在这两个阶段,国家独特的意愿和资源基础贯穿全程,为另辟蹊径地打造外交工具提供基本条件。中国共产党对外交往的演进历程就是中国发挥能动性、另辟蹊径的典型案例。

图1 另辟蹊径型的外交能力创新

三、作为外交工具的中国共产党对外交往

与其他政党的对外交往行为相比,中国共产党对外交往的特殊性体现在其显著的外交工具属性。根据图1 的框架,在中国共产党的意愿和资源基础上,另辟蹊径型的外交能力创新可以分为两个阶段。第一,政党对外交往虽然是较为普遍的现象,但其并非常见的外交工具。在中国探索发展道路的过程中,中国共产党对外交往逐渐转化为服务于中国总体外交的稳定资源。第二,中国共产党对外交往被定位为外交资源后,进一步专门化发展,以契合中国总体外交目标。

(一)中国共产党对外交往的特殊性

世界上各类政党的对外交往现象存在两个层面的异质性。第一,不是所有的政党都主动地发展对外关系。绝大部分政党的精力和资源都投入在国内政治领域,直接与外国行为体建立联系并不属于其核心任务。①温尧:《理解政党跨国交往:意愿、禀赋与形态选择》,《世界经济与政治》2022年第9 期,第105—107 页。第二,即使有的政党主动开展对外交往,但此类活动未必契合本国政府设定的整体外交目标。许多政党通常倾向于同价值观相似的外国政党建立联络,并在以价值观为基础的政党间国际组织中推动共同的意识形态议程。②Julie Smith, “Political Parties in a Global Age,” in Daphné Josselin and William Wallace, eds., Nonstate Actors in World Politics, New York: Palgrave, 2001, pp.59-75.特别是当政党是本国在野党时,即使其对外交往活动关乎国家间关系,其主张也未必与本国政府一致。

如果上述两个层面分别是两个坐标轴,那么中国共产党在这两个坐标维度上都具备非常高的“取值”。第一,对外联络是中国共产党的重要工作内容,它积极主动地以政党名义与外国行为体建立关系,直接接触的外国行为体超过世界上任何一个政党,其中包括来自各地、秉持各类价值观、在国内政治扮演各种角色的政党政要和社会精英。第二,中国共产党的对外交往不仅发展成为国家的外交工具,更被确定为中国总体外交的重要组成部分,这种党和政府两个层面的高契合度在世界各国中是较为罕见的。①具有与中国类似政治结构的国家的执政党更可能出现与中国共产党类似的活动模式。比如,越南共产党的对外交往正日益成为越南外交的重要组成部分。2021年1月,越南共产党第十二届中央委员会在第十三次全国代表大会上的政治报告中强调,越南致力于“建设以党际交往、国家外交和民间交流为三大支柱的全面、现代化外交事业”(参见《第十三次全国代表大会文件汇编》,河内:国家政治出版社,2021年,第84 页)。截至2021年,越共已经与111 个国家的247 个政党建立了关系(参见《越共中央总书记阮富仲在落实党第十三次全国代表大会决议全国对外会议上的讲话(全文)》,越南通讯社,2021年12月31日,https://zh.vietnamplus.vn/越共中央总书记阮富仲在落实党第十三次全国代表大会决议全国对外会议上的讲话全文/156136.vnp)。尽管如此,越南在当今国际体系中通常被视为地区性的中等国家甚至小国,越共对外交往的意愿和资源都受到国家地位和实力的框定和限制。

由于意愿和资源方面的壁垒,中国之外的主要大国都没有将政党的对外交往发展为常规外交工具。比如,美国的民主党和共和党几乎不主动以政党身份与外国政治行为体接触,偶有的一些对外接触也并不一定契合美国政府官方立场。俄罗斯的“政权党”统一俄罗斯党尽管正在发展一定的对外交往,但其可调用的资源较为有限,尚未在这个领域形成常规的外交工具。德国大党社会民主党主要的对外交往对象是价值观相近的政党,而且其对外交往活动内容不总是服务于德国政府的外交取向,当它是反对党时尤其如此。值得注意的是,尽管上述政党的对外交往活动同中国共产党相比均较为有限,但它们都分别与中国共产党建立了不同形式的双边党际交往机制。这很大程度上源自中国共产党的主动接触和持续互动,从侧面反映出中国共产党对外交往作为外交工具的普遍适用性。

中国共产党对外交往的特殊性有意愿和资源两方面的基础。在意愿层面,中国有强大的国内政治背景做支撑,其核心机制在于“党是领导一切的”。中国政治学者已经指出,与西方研究范式下的国家中心或社会中心视角不同,中国的制度演进和国家治理是以政党为中心的。②杨光斌:《制度变迁中的政党中心主义》,《西华大学学报(哲学社会科学版)》2010年第2 期,第5—6 页;郭定平:《政党中心的国家治理:中国的经验》,《政治学研究》2019年第3 期,第13—16 页。中国共产党在中国各项事务的领导地位造就了政党能力和国家能力之间紧密联结的关系。③张树平:《从政党能力到国家能力:转型中国国家能力的一种建构路径》,陈明明主编:《历史与现代国家》,上海:复旦大学出版社,2018年,第79—108 页。这些基于中国国内政治动态的讨论同样适用于中国的对外关系领域。习近平总书记强调,“必须坚持外交大权在党中央……对外工作是一个系统工程,政党、政府、人大、政协、军队、地方、民间等要强化统筹协调……确保党中央对外方针政策和战略部署落到实处。”④《习近平在中央外事工作会议上强调 坚持以新时代中国特色社会主义外交思想为指导 努力开创中国特色大国外交新局面》,《光明日报》2018年6月24日,第1 版。中国共产党在外交领域居于领导核心地位,保证了其作为政党的对外交往能够紧密地配合其作为执政党负责的国家外交工作,这种政治意愿的高契合度具有持久的稳定性。

在资源层面,中国共产党在中国的领导核心地位保证了党在有对外交往意愿的前提下,能调动相应的资源支持其以政党名义发展对外关系,并且能保障相对稳定、充沛的资源供给。其一,在中国共产党中央的领导和部署下,党和国家各层级、各领域的力量在有需要时都可能投入到中国共产党的对外工作中。在党和国家本就具备较强综合能力的前提下,中国特殊的政党—国家关系确保了资源的流动能够紧密配合意愿的变化。其二,中国及中国共产党在国际上的影响力是吸引外国行为体同中国共产党直接交往的“软资源”。即使一些行为体对一般性的政党跨国交往活动并无兴趣,但中国共产党的特殊地位仍能促使它们接受同中国共产党的频繁往来。其三,在上述内外资源基础上,中国共产党日常对外工作的稳定开展有赖于制度化的组织资源——中国共产党中央委员会对外联络部(简称中联部)奠定了强大的组织基础。成立于1951年的中联部从一开始便专职负责党的对外交往工作,在1956年中共八大之后,该部门逐渐完善机构设置,按照交往地区划分部门,并招募专职工作人员。①吴兴唐:《政党外交工作的回忆与思考》,北京:当代世界出版社,2020年,第76 页。目前中联部共设有八个地区局,每个局分别负责特定地区的联络交往和调研工作,此外还设有办公厅、信息传播局、礼宾局、研究室等其他职能机构。②中联部:《机构设置》,https://www.idcpc.gov.cn/zlbjj/jgsz。中联部为中央财政一级预算单位,每年通过公务员考试招录翻译类、调研类、行政类人员,使中国共产党比其他政党具备更充足的财政和人力资源专用于对外交往工作。中国共产党对这项工作的制度化投入又从侧面反映出其不同于一般政党的对外交往意愿。

(二)转化历程

中国共产党的对外交往逐渐转化为中国稳定外交资源的过程与党和国家事业发展的历史进程紧密联系。由于转化阶段完成的标志是形成稳定外交资源,本文根据政党对外交往与国家总体外交之间的关系以及政党的交往对象选取标准来判断这一进程。如果政党对外交往的相关决策不从属于国家总体外交布局,交往对象的选择也不主要受外交考量影响,那么政党对外交往尚无法称为一国稳定的外交资源。

1951年中联部成立时,中共中央明确其任务是“负责对各国兄弟党及侨党的联络工作”。①宋涛主编:《中国共产党对外工作100年》,北京:当代世界出版社,2021年,第19 页。彼时政党层面的属性和关系既是中国共产党对外工作范围的限定条件,也是工作内容的主要决定因素。此后的二十余年里,中国共产党同国际共产主义运动内部各党关系的和谐或龃龉对国家间关系起到了决定性作用。因此,与其说当时的党际关系是可供国家选择的外交工具,不如说党际关系是社会主义阵营内国际关系的根本前提。②余科杰:《论“政党外交”的起源和发展——基于词源概念的梳理考察》,《外交评论》2015年第4 期,第133 页。尤其伴随着国际共运大论战和“文化大革命”的暴发,意识形态层面的分歧和一些行为的负面影响使中国共产党的对外交往工作遭遇挫折。在“文革”结束时,仅有10 个老资格的共产党、工人党仍然与中国共产党保持交往,而中国共产党新建立联系的110 多个“左派”组织在国内外影响力较为有限。③王家瑞主编:《中国共产党对外交往90年》,北京:当代世界出版社,2013年,第88—102 页;吴兴唐:《政党外交工作的回忆与思考》,第79 页。因此,在改革开放以前,尽管中国共产党的对外交往为新中国拓展了一定的国际空间,④于洪君:《党的对外交往:中国革命与建设事业不可分割的一部分》,《当代世界与社会主义》2021年第3 期,第26 页。也显著影响了中国外交环境的变迁,但其并不符合本文对稳定外交资源的定义。

十一届三中全会之后,中国共产党开始恢复同断绝交往的“老党”的关系,并伴随改革开放的步伐将对外交往的范围逐步扩大,对外交往逐渐不以意识形态划线、不限于路线取向相近的对象。⑤刘敬钦:《“超越意识形态”思想的提出和运用的全方位化——党的对外工作回忆片段》,《当代世界》2010年第8 期,第13—14 页。梳理中国共产党历次全国代表大会的文本可以看出,在中共中央的部署下,中国共产党对外交往逐渐转化为服务于国家总体外交、适用于各类对象的稳定外交资源。1982年的中共十二大报告中,中国共产党处理党际关系的四项原则被正式提出:“我们党坚持在马克思主义的基础上,按照独立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉内部事务的原则,发展同各国共产党和其他工人阶级政党的关系。”这四项原则同时被写入十二大通过的党章。1987年的中共十三大报告再次提及四项原则,且其适用范围被扩大为“发展同外国共产党和其他政党的关系”。1992年的中共十四大报告进一步将四项原则的适用范围扩大为“同各国政党建立和发展友好关系”,并且提出“本着求同存异的精神,增进相互了解和合作”。至此,中国共产党对外交往的对象选择标准已经超越了政党意识形态的限制。截至1993年,中国共产党已与100 多个国家的300 多个政党建立了不同程度的联系。①陈德兴、吴香九主编:《中国共产党对外工作概况(1994)》,北京:当代世界出版社,1994年,第1 页。1997年的中共十五大报告进一步指出,中国共产党在坚持四项原则的基础上,“同一切愿与我党交往的各国政党发展新型的党际交流和合作关系,促进国家关系的发展”。这一表述直接将中国共产党的对外交往与国家间关系联系起来,并明确了前者是实现后者的手段。1998年4月,胡锦涛以中共中央政治局常委、国家副主席的身份访问日本,他指出“政党外交是国家关系的重要组成部分”。据学者考证,这应属党和国家领导人首次谈及“政党外交”这一概念,②余科杰:《论“政党外交”的起源和发展——基于词源概念的梳理考察》,第134 页。在理论层面将中国共产党对外交往定义为中国外交的子集。时任中联部部长的戴秉国在2000年的一次访谈中谈到,中共十五大报告中提到的“新型的党际交流和合作关系”首先就新在“为我国总体外交服务、为我国改革开放和社会主义现代化建设服务,致力于维护世界和平、促进各国的共同繁荣发展”。③《深化党际交往 服务总体外交──中联部部长戴秉国谈党的对外工作》,《当代世界》2000年第1 期,第6 页。这一系列表述体现,党的对外交往已转化为稳定且重要的外交资源。

中国共产党对外交往的定位的演进体现了意愿和资源的相互建构和加强过程,这种正向互动有利于中国共产党在需要时调动党和国家资源为外交服务。在中国共产党致力于改革开放和社会主义现代化建设的时期,营造友好、和平的国际环境要求中国共产党更新自身在对外交往时秉持的原则和态度。而中联部的组织禀赋为中国共产党对外交往转化为稳定外交资源奠定了硬件基础,中联部也主动地适应党中央对国际关系认识的转变,调整工作方向配合外交大局。1979年初,基于对“文革”期间对外工作的反思,中联部“首次将为国家现代化建设创造有利国际条件作为党的对外交往的目标之一”。④宋涛主编:《中国共产党对外工作100年》,第49—50 页。1983年,中联部提交给中央的工作设想报告提到,党的对外工作需“为中国四化建设争取尽可能长的国际和平环境”。⑤钱李仁:《我所经历的党的对外联络工作的战略思想变化》,《当代世界》2010年第7 期,第34 页。1989年政治风波后,中国亟需调动各类资源以减缓西方国家制裁带来的国际压力。据中联部原部长朱良回忆,中联部在中央外事小组会议上适时提出:“政党外交是国家总体外交的一个重要组成部分,与政府外交和民间外交相辅相成。党的对外工作不仅是中联部的任务,也是全党的任务……积极通过政党外交为避免孤立、打破西方制裁服务。”①朱良:《试析指导党的对外工作战略思想的变化》,《当代世界》2010年第9 期,第14 页。这些历史片段是中国共产党在对外交往领域的意愿和资源相互匹配、促进转化的缩影和例证。

(三)专门化发展

在确定为稳定外交资源之后,中国共产党的对外交往进一步发展,以适应其作为外交工具的需要。中国共产党对外交往的专门化发展使其呈现出不同于一般政党对外交往的特征和趋势,这种鲜明对比更加体现中国的另辟蹊径之处。

一是内部协同。对于大部分政党而言,对外交往活动基本是专职或兼职负责该项工作的党员参与完成的,较少涉及其他党员。有的政党组织架构本就较为松散,有的政党的党员根据自己的具体政治身份(普通党员和积极分子、公职人员、党中央工作人员等)有各自的利益追求和行动偏好;②Richard S. Katz and Peter Mair, “The Evolution of Party Organizations in Europe: The Three Faces of Party Organization,” The American Review of Politics, Vol.14, 1993, pp.594-601.这些因素都不利于政党充分动员内部力量参与对外交往。相比之下,伴随着对外开放和深化合作的需要,中国党和国家各个层次都日益参与到中国共产党的对外工作中,正形成“由中央集中领导和统筹、中联部具体组织实施、中央和国家机关有关部门和地方党委广泛协助支持、广大党员干部共同参与的立体化工作体制”。③于洪君主编:《中国特色政党外交》,第242 页。

特别是近年来,不但党的领导人频繁关心和出席对外交往活动,而且地方党委越发积极地参与到各类活动中。从2017年起,中联部已与12 个省、自治区、直辖市的党委共同举办14 场“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在地方的实践”专题宣介会。2020年以来,大约30 家地方党委参与了中国共产党的对外交往活动。④宋涛:《党的对外工作是中国特色大国外交的重要体现》,《当代世界》2022年第1 期,第5 页。在政党交往的框架下,中国地方党委还与外国地方党委和政府建立了交流和合作关系。比如,在中联部和越南共产党中央对外部的协调下,云南省与越南老街省、河江省、莱州省、奠边省建立了省委书记年度会晤机制,以深入落实领导人共识,推动中越全面战略合作伙伴关系发展。⑤《宋涛出席中国云南省与越南西北四省省委书记年度会晤机制第一次会议》,中联部网站,2021年5月18日,https://www.idcpc.gov.cn/bzhd/wshd/202105/t20210518_145901.html。

二是议题拓展。很多政党的对外交往活动基本聚焦于政治领域,政党与交往对象交流关于政治发展的看法,分享政治理念和价值观。欧盟国家政党之间的交往较为特殊,欧洲一体化进程使该区域内的政党跨国交往逐渐成为超国家层面正式制度的一部分。①王明进:《论欧洲跨国政党联盟的性质》,《欧洲》2001年第2 期,第36—42 页;李景治、张小劲等:《政党政治视角下的欧洲一体化》,北京:法律出版社,2003年。因此,欧盟国家政党之间经常就多种议题领域的事项沟通磋商并形成政策文件;这种交往是高度制度化和法律化的产物,并且仅限于欧盟范围内。相比之下,在缺少有强制力的制度安排的情况下,中国共产党仍能与不限地域、不限价值观的各类交往对象就丰富的议题开展互动,在政治议题之外不断拓展议题边界,以顺应中国总体外交需求。

这类议题拓展之所以能够发生,正是因为无论交往对象有怎样的政治取向,其对中国共产党的角色已经形成基本的理解和认可,并且逐步意识到中国共产党对外交往的外交工具属性。在这种政治共识基础上,交往对象才能进而将交往议题延伸到基本政治沟通之外的领域。如在中国以经济建设为中心的背景下,中国共产党在对外交往中日益重视经贸相关议题,并随着时代发展紧密配合中国的发展战略需求。通过政党层面的互动,中国共产党不但与外国政治精英交流经济发展的经验和知识,而且尝试为中外地方政府和企业搭建平台,促进中国与交往对象国家的经贸联系。②《深化党际交往 服务总体外交──中联部部长戴秉国谈党的对外工作》,第6 页。在中国提出“一带一路”倡议后,中国共产党在对外交往中显著增加了关于“一带一路”倡议的各项议程,政党路径成为推进共建“一带一路”倡议高质量发展的重要抓手。③宋涛:《党的对外工作与共建“一带一路”高质量发展》,《求是》2019年第16 期,第53—58 页。

根据中国外交在特定时期的需要,中联部在对外工作中也适时调整重点,聚焦日常较少涉及的议题。如新冠肺炎疫情暴发之后,中联部不仅积极争取国际社会对中国的理解和支持,还组织各类线上活动,与外国政党、公共卫生专家等分享中国的抗疫举措和复工复产经验。④Yao Wen, “Branding and Legitimation: China’s Party Diplomacy amid the COVID-19 Pandemic,”The China Review, Vol.21, No.1, 2021, pp.55-89.此类互动的新颖之处在于,政党间交往不仅起到抽象的政治引领、促进政治理解、传递政治信息的作用,还落到了通常被视为“低政治”议题领域的技术和操作层面,使中国共产党成为相关议题的直接参与者和贡献者。

三是交往机制化。大多数政党的对外交往以通信、会见等日常联络方式开展,机制化程度较高的交往活动一般发生在规模庞大的政党间组织之中,除此之外较少政党愿意并有能力将资源投入到对外交往的机制化建设中。为了实现外交目标,中国共产党需要与不同交往对象建立长期、稳定、有序的关系,有必要逐步将重要的交往活动机制化。因此,中国共产党主动发起了一系列的对外交往机制。

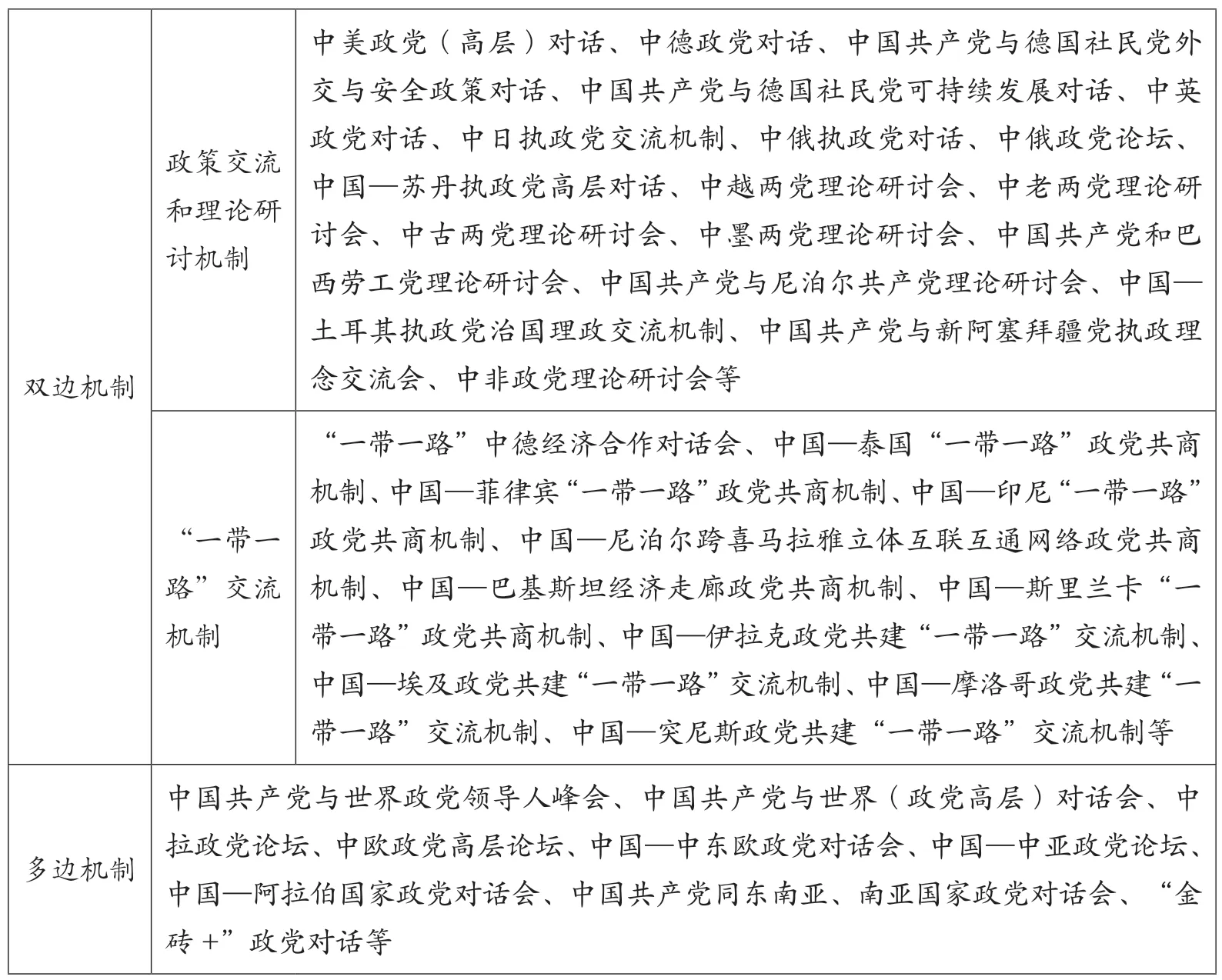

如表1 所示,在双边层面上,中国共产党与各类国家的主要政党建立了政策交流和理论研讨机制,这些机制的每次会议都有特定的讨论主题,涉及双边关系、国际局势、治党治国经验等议题。在中国提出“一带一路”倡议后,中国共产党还与一些国家的主要政党专门建立了关于这一倡议的交流机制。在多边层面上,中国共产党在不同交往范围内发起了多种机制。2017年举行的中国共产党与世界政党高层对话会及2021年举行的中国共产党与世界政党领导人峰会均有数百个外国政党和政治组织的领导人参加,这种全球范围内的多边政党会议在规模、规格、多元性等方面都是前所未有的。中国共产党也与世界各地区政党发起了“中国—地区”模式的论坛和对话会,涵盖同一地区内的各类政党和政党组织。“金砖+”政党对话则是中国共产党在政府间国际机制基础上的对外交往尝试,这一对话机制不仅包括金砖国家主要政党,还邀请其他发展中国家的政党共同参与对话交流。

表1 中国共产党发起的对外交往机制

总之,在中国共产党独特的意愿和资源支撑下,其对外交往工作逐步经历了转化和专门化阶段,已经成为中国重要的外交工具。在每一个阶段,中国共产党对外交往都体现出与其他政党的对外交往不同之处,各种差异在其变为外交工具的过程中逐渐显著,构成中国在此领域另辟蹊径的来源和例证。

四、中国共产党对外交往的外交效应

政党的对外交往活动天然地横跨国内政治、国家间政治和跨国政治三个层次。作为外交工具,中国共产党对外交往的外交效应可以在这三个层次得到体现。在国内政治层面,中国共产党对外交往是中国与外国交流治国理政经验的路径;在国家间政治层面,中国共产党对外交往是中国与其他国家交换信息、沟通政策的渠道;在跨国政治层面,中国共产党对外交往是中国参与全球治理的载体。与此同时,中国共产党的交往对象的能动性发挥空间将显著框定这一外交工具的效应限度。

(一)推动治理经验交流

中国共产党与交往对象之间的互动往往涉及治国理政经验的交流,从中国的政治、经济、社会发展实践中提炼出的知识都可以通过这一路径对外传播,中国也可以相应地吸收、借鉴国外的先进知识。这些治理知识的跨国流动改变了交往参与者对于相关问题的认识和态度,并可能进而改变各方对于国家治理的偏好和行为,从而以互不干涉内政的方式产生国内政治影响。

在2017年举办的中国共产党与世界政党高层对话会上,习近平提出,不同国家的政党应“探索在新型国际关系的基础上建立求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系。”①习近平:《携手建设更加美好的世界——在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话(2017年12月1日,北京)》,《人民日报》2017年12月2日,第2 版。在尊重差异的前提下进行治理经验和知识的交流是建立新型政党关系的重要组成部分。在与交往对象互学互鉴的过程中,中国共产党同时是知识的接收者和供给者。

第一,在知识接收端,中联部积极调研国外政党政要的治国理政经验,考察、借鉴外国执政党在理论创新、组织动员、社会经济发展、危机管理等领域的经验做法,有针对性地为中国共产党的执政能力建设提供智力支持。②王家瑞:《国外政党的执政经验教训值得研究借鉴》,《学习月刊》2005年第1 期,第9—10 页。中国共产党在对外交往方面的全党参与有利于中国地方党委根据本地条件吸收外国的有益治理知识。比如,2018年,时任山西省委书记骆惠宁率中共代表团访问德国,由于山西致力于建设资源型经济转型发展示范区,骆惠宁考察了鲁尔区在转型方面的经验做法,并和德国专家和企业代表座谈,希望他们支持山西的经济转型和社会发展。①《骆惠宁率中共代表团成功访问德国》,《山西日报》2018年9月8日,第1 版。

第二,在知识供给端,中国共产党通过对外交往活动将治国理政经验分享给其他发展中国家的政党和社会精英。中国共产党既邀请外国政党干部及社会精英到访中国考察,为其举办专题研修班、培训班,也组织中国党政干部和专家学者赴海外宣介中国共产党的思想、政策和实践。②彭修彬:《对外讲好新时代中国共产党治国理政的故事》,《对外传播》2018年第7 期,第4—5 页。

由于中国快速提升的影响力,中国共产党积累的治理经验和知识对各类交往对象都产生了一定的吸引力。对于意识形态相近的交往对象而言,中国共产党探索的社会主义建设理论和实践有广泛借鉴意义。如中国共产党长期为越南共产党和老挝人民革命党开设干部研修项目,在两党中央层级和地方党委层级都建立了培训合作。与中国共产党价值观有所差别的交往对象亦对中国的发展经验感兴趣。如中国共产党支持建设了南部非洲六姊妹党(坦桑尼亚革命党、南非非洲人国民大会、莫桑比克解放阵线党、安哥拉人民解放运动、纳米比亚人组党、津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线)共同的尼雷尔领导力学院(Mwalimu Nyerere Leadership School),这些政党希望学习中国共产党在“发展经济、创造就业、科技创新、环境保护、反腐败”等方面的经验。③《尼雷尔领导力学院2022年度南部非洲六姊妹党中青年干部研讨班举行》,中联部网站,2022年5月25日,https://www.idcpc.gov.cn/bzhd/wshd/202205/t20220525_149016.html。

第三,中国共产党与一些政党间的经验交流活动已有一定的机制化水平。如表1所示,一系列围绕专门议题展开互学互鉴的理论研讨会、交流会机制已经建立起来。这些机制涉及的交往对象均为各国主要政党,虽然价值观不尽相同,但都关心如何从政党的视角推进本国发展。交流活动的内容根据交往对象的具体情况和需求而有所侧重。比如,中越两党或中老两党之间的理论研讨会紧密围绕社会主义建设各方面的工作展开;中国—新加坡领导力论坛的主题更多地与干部队伍建设、干部与群众关系等执政党面临的一般性问题相关;中非政党理论研讨会则关注经济建设、脱贫攻坚等发展中国家亟需答案的议题。

(二)促进政策立场沟通

在政党的跨国交往中,虽然交往参与者并不是政府行为体,但相关活动有助于政府之间的政策沟通和协调,成为国家间政治进程的一部分。在中国共产党对外交往已经成为常规外交工具的情况下,政策沟通更是直接目标之一。基于与交往对象之间的灵活安排和协商,中国共产党对外交往的政策沟通效应强化、补充了政府间既有的正式沟通渠道。

第一,伴随着中国崛起以及大国战略竞争的加剧,与中国有关的议题常被政治化、污名化,争取外国政党政要的理解和支持是中国树立正面形象的重要途径。近年来,在反对新冠肺炎疫情污名化、倡导政治发展道路多元化等一系列问题上,中联部争取到了外国政党政要对中国立场和实践的正面评价和声援。①《多国政党政要反对将新冠病毒溯源政治化》,《人民日报》2021年9月2日,第17 版;《多国政党政要积极评价中国特色社会主义民主》,《人民日报》2021年12月15日,第3 版。即使是面对西方的政治精英,政党层面的接触也有利于中国共产党更充分地解释中国立场,淡化裹挟着意识形态偏见的“神秘色彩”。②王家瑞主编:《中国共产党对外交往90年》,第232 页。

中联部官员经常指出,中国共产党对外交往的独特优势是“做人的工作”。③宋涛:《不断推进党的对外工作理论和实践创新》,《人民日报》2019年9月28日,第15 版。由于政党跨国交往涉及两国或多国政治精英的直接接触,参与各方可以释放友善信号、表达正面情感。比如,2020年2月初,即将成为苏里南执政党的进步改革党以政党名义向中国共产党捐赠了1.2 万个医用口罩和2 千只医用手套。该党主席、后来成为苏里南总统的单多吉(Chan Santokhi)表示:“我们两党是相互依靠、相互支持的好朋友,能够患难与共才是真正的朋友。”④《来自地球另一半的真情表达》,微信公众号“中联部新闻办”,2020年3月5日,https://mp.weixin.qq.com/s/1lLkDtsEbsfPfcTer36drA。同年4月,在收到中国共产党赠送的防疫物资后,伊朗确定国家利益委员会在其官网表达对中国共产党的感谢,并刊登了时任中联部部长宋涛向该委员会表达中国共产党支持的信件。⑤

第二,中国共产党对外交往有助于政府间在具体领域落实合作。中共十八大以来,在中联部官员与外国政治精英的交流中,“一带一路”倡议与对方国家发展战略的对接问题经常被提出,并得到对方认同。即使有些国家尚未与中国在政府层面签订“一带一路”合作文件,政党层面的交流机制也有助于务实合作。比如,中联部下属的中国经济联络中心与德国鲁道夫·沙尔平战略咨询公司(Rudolf Scharping Strategie Beratung Kommunikation AG)迄今已联合主办八届“一带一路”中德经济合作对话会,参与者包括两国各级政府官员、政党干部、智库学者、企业家等。德国是贵州省实施对外开放的重点国家,该省的经贸相关部门、科研机构、企业自2017年起参加该对话会,借此拓展与德国地方政府和企业的联系和合作。①《以党际交往促进地方务实合作:贵州参加第七届“一带一路”中德经济合作对话会》,新华网,2020年11月25日,http://www.gz.xinhuanet.com/2020-11/25/c_1126783877.htm。

中国共产党的对外交往也使中国提出的规范性概念更加具象化。2019年,中国共产党与老挝执政党老挝人民革命党签署了《中国共产党和老挝人民革命党关于构建中老命运共同体行动计划》,这是中国提出建设“人类命运共同体”后,首次以政党为主体签署有关这一构想的双边合作文件。该《行动计划》将中老两党中央对外联络部明确为落实行动的牵头部门,并细化两国党和政府相关部门在不同领域的合作方向。②《中国共产党和老挝人民革命党关于构建中老命运共同体行动计划》,《人民日报》2019年5月1日,第5 版。在这个例子中,党际交往所产生的政策沟通结果已经以框定两国政府行动的形式确定下来,成为了正式制度安排的一部分。

第三,作为更为灵活的交往渠道,政党路径是传统外交路径的有效补充。在正式的外交渠道不方便时,政党跨国交往可以促进政治精英间的非正式接触和沟通。比如,中国共产党通过对外交往渠道与尚未同中国建交的国家的政党政要建立联系,其中对拉丁美洲未建交国政党的工作效果尤其显著,交往内容涉及国家间关系的各种议题,且在重大问题上争取到了一定的支持和声援。③余科杰:《论当代中国对拉美非建交国政党外交的历史发展和基本特征》,《当代世界与社会主义》2013年第6 期,第119—120 页。

在政府间交流机制因为国际关系紧张而不畅通时,政党层面的交往也可以部分替代或支撑外交手段,成为沟通信息的渠道。比如,1989年政治风波发生后,为了打破西方的孤立和制裁,中国共产党积极与欧洲多国的共产党和社会党联络,并与一些右翼政党接触,以广泛争取西方精英的理解。中国共产党针对日本各政党的工作也对中日关系的修复起到了重要作用。④王家瑞主编:《中国共产党对外交往90年》,第162—170 页。又如,2013年初,在中日关系紧张的背景下,日本公明党党首山口那津男率本党代表团访华,并与习近平会见,向他转交了日本首相安倍晋三的亲笔信,中日双方通过这一形式释放了改善关系的信号。①赵成:《习近平会见日本公明党党首山口那津男》,《人民日报》2013年1月26日,第1 版。

(三)增进全球治理实践

由于不依靠传统外交渠道开展活动,政党的对外交往天然地带有跨国性质。中国共产党的对外交往丰富了中国参与全球治理的路径,帮助更多的外国政党共同成为全球问题的参与者,并基于跨国交往活动提出新的全球行动倡议。

与其他参与全球治理的非政府跨国行为体相比,政党的独特优势在于拥有丰富的政治实践经验和政治筹谋能力,中国共产党尤其如此。中国共产党作为有能力、有资源的政党,通过扩大对外交往的活动范围,将更多的交往对象带入到跨国议题之中。政党层面活动频率和深度的提高可能产生实践和理念的扩散效应,使更多政党有机会熟悉并认同政党跨国交往的潜在作用,并将政党的角色与重要的全球治理议题联系起来。特别是对于一些资源禀赋匮乏的小政党而言,若其单独行动,往往既无强烈意愿、也无足够能力参与跨国行动的倡议和实施。政党跨国交往有助于增强其参与意愿、减少其个体需要承担的成本。

中国共产党通过多边活动的形式,促动各国政党参与全球问题讨论,将政党与应对全球问题的政治责任联系起来,从而有助于在交往对象之间建构一种集体身份——政党不仅是各国重要的政治力量,更可以扮演跨国政治角色。2017年底,中联部举办了主题为“构建人类命运共同体、共同建设美好世界:政党的责任”的中国共产党与世界政党高层对话会,世界各国近300 个政党和政治组织的领导人出席。在开幕式上,习近平指出,政党是“推动人类文明进步的重要力量”,倡议世界各国政党一道“做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”。②习近平:《携手建设更加美好的世界——在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话(2017年12月1日,北京)》。此次对话会最终形成了《北京倡议》,提出建设“持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽”的美好世界是“政党不可推卸的责任和使命所在”。③《中国共产党与世界政党高层对话会北京倡议》,《人民日报》2017年12月4日,第3 版。2021年7月,以“为人民谋幸福:政党的责任”为主题的中国共产党与世界政党领导人峰会在线上举行,500 多个政党和政治组织的领导人出席。习近平在主旨讲话中再次强调,各国无法在人类的共同挑战面前独善其身,政党应该承担起“为人民谋幸福、为人类谋进步的历史责任”。①习近平:《加强政党合作 共谋人民幸福——在中国共产党与世界政党领导人峰会上的主旨讲话(2021年7月6日,北京)》,《人民日报》2021年7月7日,第2 版。

2020年新冠肺炎疫情成为全球大流行之后,中联部带头起草了《世界政党关于加强抗击新冠肺炎疫情国际合作的共同呼吁》,并广泛争取交往对象的支持。这份于2020年4月2日正式发布的《共同呼吁》最终得到了世界上100 多个国家的230 多个政党的联署。在《共同呼吁》中,联署政党表达了对中国提出的理念的认可,呼吁“各国应增强人类命运共同体意识……坚决打败病毒这一人类的共同敌人”,并表示“我们作为世界各国主要政党,承诺在这一特殊时期保持密切的沟通交流,发挥好政治引领作用,为全球抗疫斗争注入政治动力。”②《世界政党关于加强抗击新冠肺炎疫情国际合作的共同呼吁》,《人民日报》2020年4月3日,第3 版。为传播《共同呼吁》的主张,众多联署政党在其官方网站、社交网络账号转发全文,有的还特别说明该呼吁是由中国共产党发起的,突出了中国党和国家对跨国抗疫合作的正面影响。③Yao Wen, “Branding and Legitimation: China’s Party Diplomacy Amid the COVID-19 Pandemic,”pp.73-76.

(四)外交效应的限度

在看到中国共产党对外交往的乐观发展前景的同时,有必要考量这一外交工具发挥作用过程中可能遇到的挑战。由于中国在这个领域没有其他大国针锋相对的顾虑,所以其潜在的局限更多地在于中国共产党的交往对象调动能动性的情况。与一些大国外交工具带有明显的强权色彩不同,中国共产党的对外交往充分尊重交往对象的自主性,因此,任何有意义的交往都需要参与各方主动投入方能产生正面效果。

第一,交往对象的能动性发挥有客观上限。正因为中国共产党在对外交往领域拥有超出绝大多数政党的意愿和资源,其交往对象在这两个基本条件方面均无法完全对等地匹配中国共产党的投入,面临客观的局限性。几乎所有政党和政治组织的主要活动场域都是在国内政治领域,在有限的意愿和资源背景下,对外交往活动更多地是由少数党内成员负责的事务,有的政党甚至基本只与中国共产党保持日常联络。此外,由于国内政治结构与中国不同,很多国家的政党欠缺中国共产党所具备的国内统筹协调和贯彻执行能力,因此即使党际交往促成了共识,也可能面临难以充分落实的客观挑战。

第二,交往对象的能动性发挥受到国内政治周期的影响。中国共产党在对外交往方面的投入有较强的稳定性且逐步拓展,而其交往对象在这方面不一定有类似的稳定性。特别是在固定举行多党选举的国家,政党的对外交往行为可能周期性地受到国内政治动态影响。在选举举行前,政党需要将更多的精力和资源投入到竞选活动的准备中,可能相应地减少在对外交往方面的投入。若选举情况不理想,则该政党可能不再具有充足的意愿和资源支持其对外交往活动,从而影响其落实与中国共产党之间达成的共识。比如,中日执政党交流机制是由中国共产党和日本自民党建立的机制,即使自民党在日本长期占据主导地位,一旦该党变为在野党,这一机制即遭遇停摆风险。①刘骥跃、张勇:《中日执政党交流机制:时序分析与功能研究》,《国际问题研究》2020年第5 期,第40 页。

第三,交往对象发挥能动性还可能受到正常政治过程之外的非常规冲击,从而削弱交往活动的稳定性。特别是中国共产党有相当数量的交往对象来自发展中国家,本身更容易受到各类意外事件的影响。此类非常规冲击可能来自于国内政局的突然变化。如中国共产党与苏丹全国大会党建立了中国—苏丹执政党高层对话机制,该党也曾频繁选派高级干部来华访问、研修。但是,2019年苏丹军方接管国家事务后,中国与苏丹在政党层面的交往受到显著的负面影响。非常规冲击也可能是难以预计的非人为因素造成的。如新冠肺炎疫情在世界各地暴发后,许多政党对外交往的精力和能力都不充足,与中国共产党计划的各类活动不得不暂停、推迟或改变形式。

总之,理解交往对象的潜在局限性有助于认识到中国共产党对外交往的外交效应的限度所在,进而更加客观、全面地评估其作为外交工具的助益。当然,在特定的双边关系中,上述局限性可能同样适用于中国的其他外交工具。因此,在固有的客观局限性面前,中国在政党对外交往领域的另辟蹊径仍然是产生外交效应增量的有益实践,中国共产党可以不断探索更好的方式来充分调动交往对象的能动性。

五、结语

中国共产党对外交往的特殊性不仅在于其形态不同于一般的政党对外交往,而且在于其作为中国的外交工具发挥了独特作用。中国共产党利用其特殊的意愿和资源基础将对外交往活动逐步转化为外交资源,并专门化发展成为常规外交工具,这一过程展示了大国如何另辟蹊径地创新外交能力。作为外交工具,中国共产党的对外交往在治理经验交流、政策立场沟通、全球治理实践等方面产生了多层次效应,并且不面临来自其他大国针锋相对的直接竞争。

在大国政治的研究中,学者日益关注相互竞争的大国如何能够避免直接冲突。在国际地位议题下,学者提出“社会创新”(social creativity)——寻找新的领域凸显自身的独特性和优势——是崛起国和平追求地位的可能路径。①Deborah Welch Larson, “Will China Be a New Type of Great Power?” Chinese Journal of International Politics, Vol.8, No.4, 2015, pp.323-348.在国家制度议题下,学者提出“生态位建构”(niche construction)——主动改造国际环境以缓解或回避结构性的同一化压力——是新兴国家在自由国际秩序中自主发展的策略。②John M. Owen, “Two Emerging International Orders? China and the United States,” International Affairs, Vol.97, No.5, 2021, pp.1415-1431.这些讨论虽然在不同议题背景和理论视角下发生,但都类似地指向一种大国关系路径,即减少冲突性的针锋相对、尊重另辟蹊径创新的可能。本文的讨论呼应了另辟蹊径的潜在作用。中国共产党的对外交往本身是基于“独立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉内部事务”的原则开展的低冲突性活动,类似中国政府建构的全球伙伴关系网络,中国共产党正打造“全方位、多渠道、 宽领域、深层次的全球政党伙伴关系网络”。③宋涛:《波澜壮阔 百年辉煌——写在党的对外工作100年之际》,第1 页。这一独特外交工具仍在不断演进的进程中,如果能够在客观限制之内充分地调动交往对象的能动性,其有望成为中国与世界和平互动的稳定、有效路径。

未来研究可在单元、互动、体系三个递进的层次上展开探索。第一,中国共产党对外交往是中国外交能力建设的一个重要实践样本,该项工作如何在中国外交总体部署下演进,值得持续跟踪。第二,中国在政党对外交往方面的进展可能改变其他国家关于此外交工具的必要性、规范性和有效性的看法,进而影响大国间的意愿和资源分布情况,塑造中国共产党对外交往的空间和轨迹。第三,在政党对外交往之外,学者可关注其他外交工具另辟蹊径式发展的进程,探究当代大国外交工具分异的一般性特征和案例间差异。