认识十九岁的父亲

吕培铭

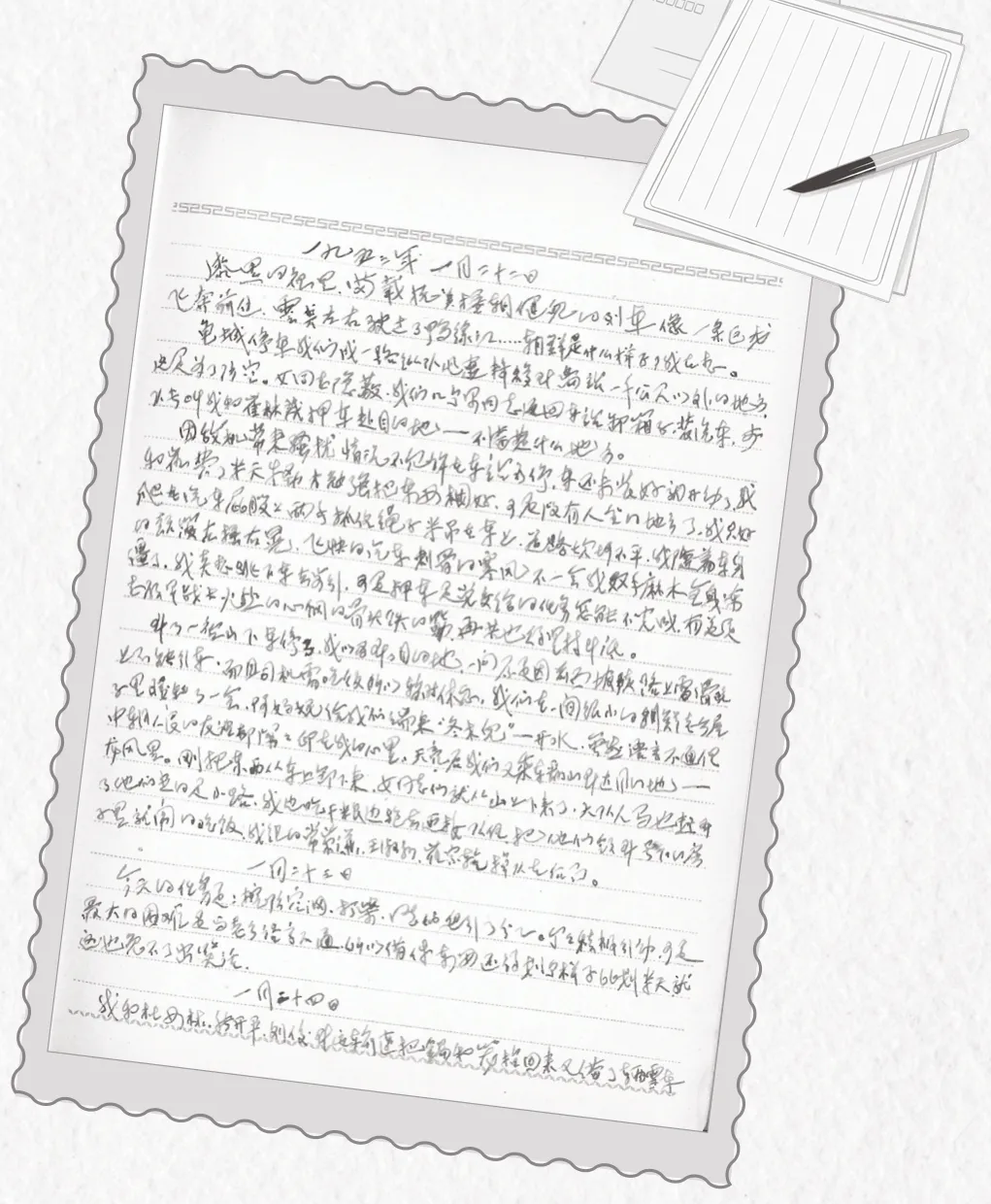

父亲想将他抗美援朝时写的日记结集出版,让我帮他校对整理。透过那一行行略显生涩的文字、一张张早已泛黄的照片,我开始认识十九岁时的父亲。

父亲十四岁从军,他所在的部队,原为中国人民解放军第一野战军七军十九师。新中国建立后,出于建设需要,部队奉命改编为中国人民解放军铁路工程第五师。抗美援朝战争爆发时,父亲和很多战友一样,向组织递交了请战书,却没有获得批准。1952年底,铁五师受命赴朝参战,对外番号改为“志愿军705大队”。得知入朝消息,父亲在日记里是这样描述自己心情的:“这个突如其来的命令,使我喜出望外。”

喜出望外!这时候的父亲年未弱冠,但已经是一名老兵了,所以,那发自内心的狂喜不是未经历过战场、不懂战争残酷的初生牛犊的无知无畏,而是一个老兵不畏强敌、渴望建功的战斗意愿。透过这四个字,那股子冲天士气瞬间来到眼前,让我目眩神迷。新中国建立伊始,百废待兴,面对军事、经济都正处巅峰的强大敌人,凭什么取得胜利?十九岁的父亲,无所畏惧,有这样的父亲,这样的父辈,我无比幸运,无比骄傲。

早些年的时候,我对父亲赴朝作战的经历不是太在意,因为他所在的部队是铁道师,不在正面战场对敌,而他又是文工队员,那就更没有什么危险了。然而,阅读日记,我发现自己想得太简单太狭隘了。

父亲所在部队到达朝鲜,已经是1953年1月。比起战争初期,这时候志愿军的作战环境与条件已经大为改善,但即便如此,那艰苦程度也远非生长于和平年代的我们所能想象。空袭仍然随时可能出现,因此火车停车时间短暂,军用物资卸车装车时间也很短暂,往往东西装上还未捆好,车辆已经开动。负责押车的父亲和一位战友在颠簸的汽车上费尽力气才将绳子捆好,却发现已没有容身之处……于是,零下三四十摄氏度的冬夜里,坎坷崎岖的山路上,父亲一直紧紧抓住捆货的绳索吊在车尾,就这么飘来荡去地颠了整整一宿,天亮才到目的地,人几乎被冻僵了。没有枪林弹雨,没有硝烟弥漫,貌似很寻常的一个押车任务,却让我越读越是后怕:如果当时车子有一个打滑,如果冻僵了的双手一个抓不稳,如果遇到一场突如其来的风雪,如果碰到一架敌机,那后果……十九岁的父亲用亲身经历告诉我,军人的战斗,从来就不止是在正面战场上,危险也不仅仅来自枪炮。

之后的日记里,诸如此类的战斗不胜枚举:

修路需要取土垫路基,一米多厚硬如岩石的冻土层,壮小伙子抡圆钢镐砸下去,不过一个鸡蛋大的小坑,凿不动就用大锤加钢钎凿出炮眼来安炸药,不取出合格土不罢休。劳累一天回到军营,想睡个安稳觉都难,因为要提防随时可能出现的空袭……

赶工之余,还要抽取时间搞文艺创作,还要去别的工地慰问战友,漫天风雪中为战友露天演奏手风琴,琴上结冰,手指冻僵,将手揣到怀里焐热了继续……

无论自己多么劳累,无论环境多么艰苦,我没有看到哪怕一句抱怨,只有一次次的主动请战,一次次的全力以赴……十九岁的父亲,把每一项工作都当成战斗任务来完成。那滚烫灼热的战斗激情,那迎难而上的战斗意志,那不获胜利不罢休的战斗信念,那永不懈怠、朝气蓬勃的战斗姿态……这样的青春,真是让人敬佩,让人羡慕。

军旅生活对个人的影响是终生的。年轻时由部队培养出的那种乐观积极的工作态度乃至人生态度,父亲至今保持。从入伍到复员再到退休以后,他从来都是那么忙碌充实:编校单位科研书稿,教授歌友基础乐理并为他们伴奏,应各单位邀请做报告,还要学习使用作曲软件、Photoshop、美篇……

写到这里我方才惊觉,父亲退休已近三十年了啊!我想,如果不论年华,只论心境,以意志、理想、激情定义青春,我的父亲仍驻青春岁月。那个英姿勃发的十九岁的年轻小伙,和现在白发萧疏的奔九老者,身影渐渐重叠到了一起。认识十九岁的他,才能认识现在的他,有这样一位父亲,有这样一个机会认识十九岁的父亲,我很庆幸,也很骄傲。

吕培铭先生的父亲名叫吕良,1934年出生于山西稷山县,1948年从军,1949年入党,参加了解放战争、抗美援朝战争,其间多次立功受奖。转业后从事文艺工作,主编了《中国民族民间舞蹈集成·山西卷》《中华舞蹈志·山西卷》等多部国家重点科研著作。离休后继续以所学为社会奉献个人的光和热。

《抢修新线联唱》,吕良担任合唱指挥

父日记

吕 良

1953年1月21日

◎车过鸭绿江

子夜时分,车停龟城站,我们背起行装,窜出车厢,站台没有灯光,抬头满天漆黑,低头一片银白。大家成一路纵队,踏着积雪,跑步前进,转移到离车站一千公尺以外的路旁。女同志暂时隐蔽,我们几个男同志奉命返回车站卸箱子、装汽车。之后,李队长命令我和崔林茂押车赴目的地——不清楚什么地方。

因敌机常来骚扰,在车站不能多停留,箱子还未捆好,汽车就发动了,我俩在开动的汽车上费了半天牛劲,才勉强把东西捆住,可是没有我坐的地方了,只好趴在汽车屁股上,两手抓住缆绳……道路不平,我随着车身的颠簸左摇右晃,飞驰的汽车,刺骨的寒风,不一会儿,我戴着棉手套的双手麻木、全身几乎冻成冰棍,真想跳下车去步行。可押车是党交给我们的任务,怎能不完成?有道是:志愿军战士火热的心,铁打的骨头钢铸的筋!再苦也得坚持到底,就这样凭着顽强的意志,我紧贴在车后,丝毫不敢松手……

不知多久,车停到一座山前,我以为到了目的地。一问,原来是因前面坡陡、雪厚,恐怕汽车打滑,需要在车轮上加挂防滑链。这可救了车上冻僵的押车人。我俩跳下车,双脚已经麻木无知觉了。我看到有间草房,一位身着白衣素裙的妇女出来,主动搀扶我俩进去避风,还端来热腾腾的开水。这是我见到的第一个朝鲜人,虽然语言不通,但她对志愿军的热情深深刻在了我的心里。过了一会,我们才缓过劲来,要走了不知该说啥,只好双手合在胸前连连点头表示谢意!

车进入山区速度显然放慢了,拐来绕去,直到天渐渐发亮,终于到达了目的地:平安北道泰川郡的一个小村庄——龙凤里。

1月22日

不一会,远远看见女同志们出现在蜿蜒的山路上,大队来了,我边吃干粮边跑去迎接队伍。奇怪,怎么他们的两条腿这么快,与汽车前后脚到达?后来才知道,卡车走公路绕道很远,他们步行抄小道,只有80来里。(依据常人步行速度和汽车行驶速度推断,部队走40公里,车子开200公里应该是有的。)

2月7日

揭冻皮

5点钟起床,20分钟洗漱时间,我和崔林茂、邢德刚、马春保扛着洋镐、铁锹上工地。来到事先选好的地方开始揭冻皮,我先用铁锹铲去表面的冰雪,再抡起洋镐刨地面。好家伙,冻皮这么硬!一镐下去只挖了鸡蛋大的小坑,冻土渣溅了我一脸。崔林茂骂我“外行、笨蛋”,只见他从工棚里拿出铁锤和钢钎,说:“咱俩一人掌钎、一人抡锤,往地下打炮眼。”我说:“好!我抡锤,你掌钎。”

我小心翼翼地瞄准钢钎用力砸,效果跟刚才用洋镐刨效果差不多,他说:“你使劲呀!”我说:“我怕打住你手呀!”他说:“你来掌钎,我打吧!”他教我戴上棉手套双手握紧钢钎,说:“我打一锤,你就把钢钎转换一个方向,这样快。”他把铁锤高高抡起,不偏不倚打在钢钎上,震得我双手都有点麻,果然有力。几十下,就深入了很多,接着用个小勺把碎渣挖出来,继续打。打好一个炮眼后,他已满头大汗,我要求换他掌钎,我也学学抡锤,就这样,逐渐我也能放开了,连续打三十多下也没问题。看来干什么都有个学习和熟练过程。一上午,我们按照要求的深度、距离、位置,打了十多个炮眼,然后装上炸药。中午趁吃饭时间,放炮揭掉了一大块冻皮。

2月8日

今天洗漱,才发现手心居然起了泡,真娇气!挑破皮,放掉水,继续干!今天一天,干的成绩不错,基本达到了人均2.5平方米的规定。

晚上刚睡下不久,防空警报响起,灯火管制不许开灯,大家摸黑急忙穿衣,迅速集体离开住地,转移到防空洞躲避。

果然,敌机又一次对泰川进行轰炸,持续了二十来分钟,这是美帝的又一桩罪行。

警报解除后,大家回住地继续睡。徐长富说他的秋衣领口怎么卡脖子,脱不下来。打开灯一看,原来他刚才黑灯瞎火、急急忙忙穿衣服,是把秋裤错当上衣穿了!逗得人们哈哈大笑!

2月9日

有人发现我们的工地附近有个弹坑,显然是昨晚敌机炸的。我说:“这倒好,正好可以增加一个取土工作面。咱们应该感谢这位美国飞行员替咱们揭了一块冻皮。”运土的同志这下更高兴,干得更起劲。

收工时,统计员一量,惊讶地说:“今天你们人均完成土方量超过规定标准,达到了3立方米,名列全师直第一。”大家高兴得跳了起来!

2月12日

◎工地演唱

天上仍飘着雪花,我们演唱组继续活动,从这个连队工地走到另一个连队工地为战士演唱……

傍晚在一个山坡上拉琴时,雪越下越大,冷风也扑面而来,手风琴风箱上全是冰雪,连键盘上也结了一层薄冰,手指也僵硬了……有位战士把他的棉手套脱下来让我暖手,我婉言谢绝,解开风纪扣,把右手从领口伸进去,用体温使手指恢复了知觉,就又用结了冰的琴,继续为他们演奏。

5月14日

今天我们承担晚会。李队长说:今晚观众有中国人,也有朝鲜人,有全指挥局各师的首长,也有各师的运动员,同时还有文工团员和铁道兵团的同志,大家要特别注意,谁出了事故自己负责……这话实在多余。结果,演出中事故比平常反而多,皆因紧张过度而致。(仿佛看到一个人在反复强调:你可别紧张啊,你可千万千万别紧张啊……笑话果然是从现实生活里来的。)

7月28日

的确,这个胜利真是来之不易!其中,也有我们铁道兵的光辉一页:在朝鲜战争期间,美帝国主义为切断我军前方补给线,出动飞机向铁路线上投掷的炸弹共重约9.5万吨,相当于第二次世界大战期间,德军投入英国本土炸弹总吨数的1.5倍。我志愿军铁道兵以英勇顽强、奋不顾身的精神,排除艰险,共抢修、抢建、复旧正桥2294座次,延长128.88公里;便线、便桥127.79公里;线路14,691处次,延长1003.3公里;隧道122座次;车站3648处次,延长161.13公里;通信线路20994公里。新建铁路212.86公里;我们用生命和机智勇敢战胜了敌人的“绞杀战”,建起了条条“打不烂、炸不断的钢铁运输线”,对夺取战争的胜利,起到了十分重要的保障作用!

晚上,我们的军营电灯大放光明,今后我们可以取消灯火管制了。