介入栓塞术治疗对高分级动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者临床疗效及安全性分析

姚凯华,孙 永,朱 峰,李永文,韩兴旺,刘永玲

(青海红十字医院神经外科,青海西宁 810099)

颅内动脉瘤是血流高冲击等原因导致的颅内血管瘤样突起,动脉瘤性蛛网膜下腔出血(aneurysmal subarachnoid hemorrhage,aSAH)是指各种原因导致动脉瘤破裂出血后所引起的自发性蛛网膜腔出血[1]。aSAH的发病机制复杂,据文献报道,其发病多受患者生活习惯、遗传、既往病史等因素的影响,且致死率及致残率较高[2]。关于aSAH的治疗仍然是临床研究的棘手问题,开颅夹闭术和介入栓塞术是目前治疗aSAH的两种主要方式。开颅夹闭术是治疗aSAH的一种精确方法;介入栓塞术是在血管造影的引导下,将导管插入瘤体内,并传导介入材料至瘤体,从而达到栓塞治愈[3]。但有关两种术式对高分级aSAH患者的治疗效果及安全性还存在不少争议[4]。故本文选取89例aSAH患者进行回顾性研究,主要探究介入栓塞术与开颅夹闭术治疗对患者临床疗效及安全性的影响,旨在为医学研究提供参考数据,现将内容展示如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年3月至2021年3月青海红十字医院收治的89例aSAH患者展开回顾性分析,根据治疗方案的不同归纳为对照组42例与研究组47例。对照组患者中男性22例,女性20例;年龄40~64岁,平均年龄(54.98±4.58)岁;动脉瘤直径3~15 mm,平均(8.75±2.56)mm;世界神经外科联盟分级(WFNS)[5]:Ⅳ级27例,Ⅴ级15例。研究组患者中男性26例,女性21例;年龄39~65岁,平均年龄(55.24±4.68)岁;动脉瘤直径3~14 mm,平均直径(8.12±2.34)mm;WFNS分级:Ⅳ级30例,Ⅴ级17例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经青海红十字医院医学伦理委员会批准。纳入标准:①满足《2012版美国动脉瘤性蛛网膜下腔出血治疗指南解读》中aSAH的诊断标准[6],经造影等专科检查确诊;②既往无手术史者;③临床资料完整;④生存期>6个月。排除标准:①伴有脑积水的患者;②存在手术禁忌证者;③患有严重器脏疾病或血液系统疾病者;④伴精神障碍、无法正常交流者;⑤非自发性蛛网膜腔出血;⑥存在其他脑部疾病者。

1.2 治疗方法 对照组患者采用开颅夹闭术治疗:患者气管插管予以全身麻醉,合适体位消毒铺巾;术侧翼点入路做10 cm左右弧形切口,切开并分离皮瓣,以颅骨钻钻孔去除骨瓣,充分暴露硬脑膜、分离蛛网膜下腔、暴露动脉瘤体,分离瘤颈,夹闭动脉瘤,过程中注意阻断血流,术中严密止血;缝合切口,密切监测患者生命体征。

研究组患者采用介入栓塞术治疗:患者予以气管插管,全身麻醉,并做肝素处理,采用造影观察患者瘤体情况,并借助造影引导,将微导管置入动脉瘤,注意动作轻柔避免瘤体被刺破,将合适大小的弹簧圈置于预定位置,术毕。术后压迫穿刺位置,保证患者持续卧床时间>24 h,另给予尼莫地平进行抗脑血管痉挛治疗3 h。对使用支架的患者,采用低分子量肝素进行2 d的抗凝治疗,并口服阿司匹林与氯吡格雷。所有患者出院后均随访3个月。

1.3 观察指标 ①临床疗效:依照格拉斯哥结局量表(GOS)判定[7]。痊愈:治疗后症状体征基本消失,日常生活可自理;显效:治疗后丧失部分活动及工作能力,缺乏一定自理能力,轻微残障;疾病进展:治疗后患者仅存意识,感觉、语言有障碍,生活不能自理;无效:患者无意识,只能呼吸眨眼。[(显效+有效)例数/总例数]×100%=总有效率。②免疫功能:对比两组患者治疗前及治疗8天后的免疫功能指标,检测方法:所有患者于治疗前、治疗8 d后空腹状态下抽取静脉血液5 mL,高速离心(3 000 r/min)10 min后分离血清,并将其置于-70 ℃冰箱贮存以待检测,采用全自动免疫浊度分析仪(上海智岩科学仪器有限公司,型号:AIA-360)测定血清免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白M(IgM)水平。③并发症:包括颅内感染、脑积水、脑血管痉挛、再出血。并发症发生率=并发症发生例数/总例数×100%。

1.4 统计学分析 本研究数据采用SPSS 22.0软件进行统计分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

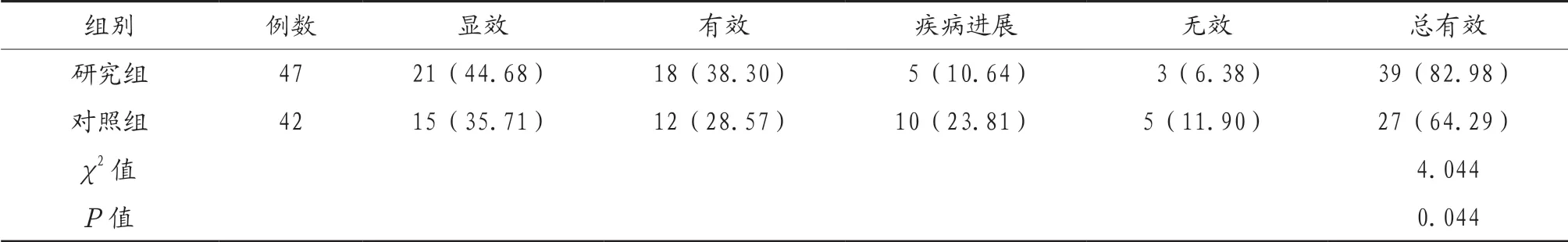

2.1 两组患者临床疗效对比 研究组患者总有效率(82.98%)高于对照组(64.29%),差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床疗效对比[例(%)]

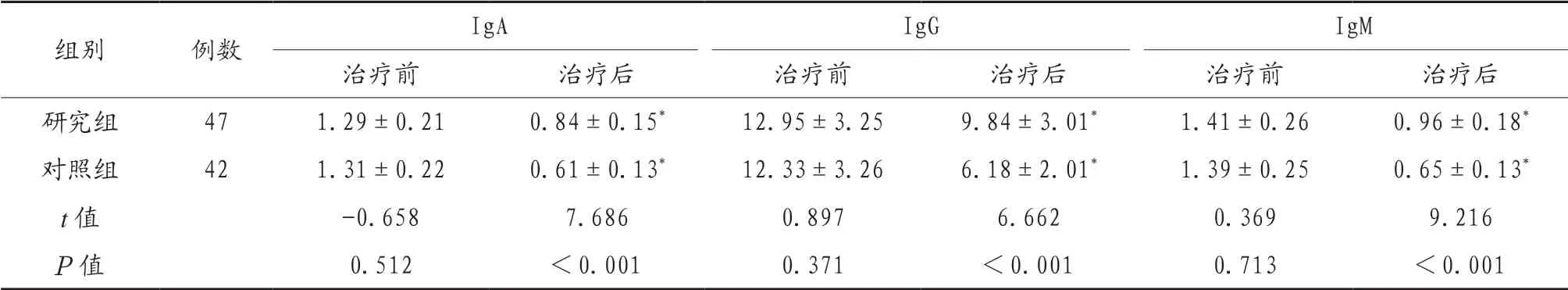

2.2 两组患者治疗前后的免疫功能对比 治疗后,两组患者的IgA、IgG、IgM水平均较治疗前下降,但对照组更低于研究组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后的免疫功能对比(g/L,±s )

表2 两组患者治疗前后的免疫功能对比(g/L,±s )

注:与同组治疗前相比,*P<0.05。IgA:免疫球蛋白A;IgG:免疫球蛋白G;IgM:免疫球蛋白M。

组别 例数 IgA IgG IgM治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后研究组 47 1.29±0.21 0.84±0.15* 12.95±3.25 9.84±3.01* 1.41±0.26 0.96±0.18*对照组 42 1.31±0.22 0.61±0.13* 12.33±3.26 6.18±2.01* 1.39±0.25 0.65±0.13*t值 -0.658 7.686 0.897 6.662 0.369 9.216 P值 0.512 <0.001 0.371 <0.001 0.713 <0.001

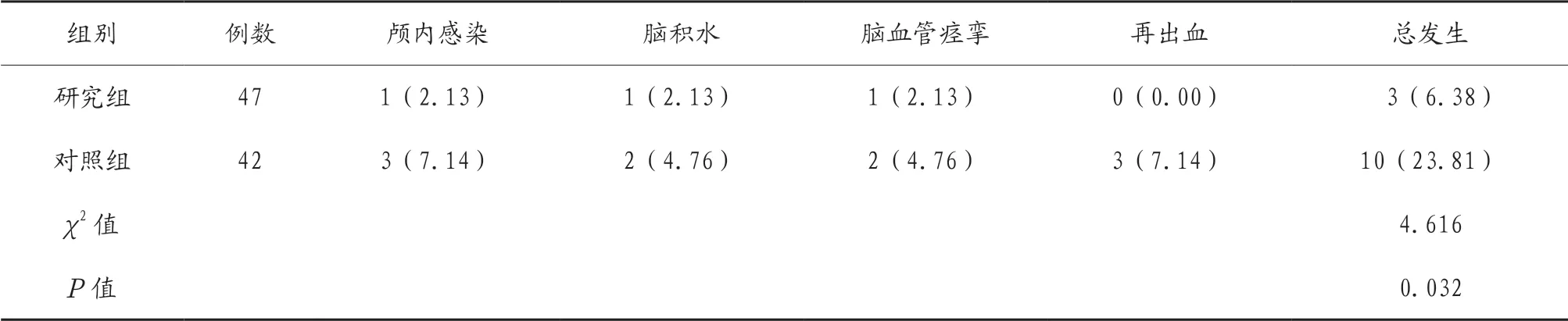

2.3 两组患者并发症发生率对比 研究组患者并发症发生率(6.38%)低于对照组(23.81%),差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者并发症发生率对比[例(%)]

3 讨论

据既往文献统计,脑动脉瘤一旦破裂引发aSAH,患者首次出血的死亡率高达40%,第二次则接近60%[8]。而分级aSAH是WFNS分级中的Ⅳ~Ⅴ级,保守治疗效果往往欠佳,且容易因为再出血、高颅压而导致死亡,故主张采用外科手术治疗。目前开颅夹闭术和介入栓塞术是临床上治疗aSAH的两种主要术式。开颅夹闭术作为经典术式,能够在保障周围血管及神经的安全下清除血肿,但术中操作复杂,术后并发症较多。介入栓塞术可经过特殊的导管系统,依靠弹簧圈填满动脉腔,该术式对脑血管影响小,可减轻患者术后的并发症率[9]。在本文中选取了89例aSAH患者的资料进行比较研究,结果显示研究组的治疗效果显著高于对照组,说明了介入栓塞术的治疗效果较开颅夹闭术更为优秀,这与既往王旭阁等[10]、方锦才等[11]的文献报道结果相符。介入栓塞术通过弹簧圈填塞动脉瘤腔,能够使动脉瘤内的血流速度迅速减慢或阻断,使得瘤体腔内血栓机化,瘤体颈内膜化,从而达到治疗目的[12]。本文结果显示,治疗后两组患者的IgA、IgG、IgM均较治疗前下降,但对照组更低于研究组,研究组并发症率低于对照组,说明两种术式均对患者的免疫功能造成了一定影响,但介入栓塞术造成的影响较小,考虑为其中开颅夹闭术术中造成的创伤较大,可能会对患者的局部血管造成一定损害,从而影响到机体内的内分泌及免疫系统,降低了患者的免疫功能,不利于术后的恢复;而介入栓塞术创伤小,减少了手术对机体免疫功能的影响,降低并发症发生率,可促进患者恢复。

综上所述,相较于开颅夹闭术,对高分级aSAH患者采取介入栓塞术治疗的效果更为显著,且介入栓塞术对患者免疫功能的影响更小,术后并发症率低,具有较高安全性,值得在临床中运用。