敦煌遗书在俄罗斯的翻译与接受研究*

艾丽华杨仕章,2

(1.上海外国语大学俄罗斯东欧中亚学院,上海 200083;2.上海外国语大学俄罗斯研究中心,上海 200083)

0.引言

关于敦煌遗书的定义及其所包含的内容,学术界至今尚未有统一的看法。但不可否认的是,敦煌遗书数量巨大,内容丰富,具有极高的历史文化价值,是中华民族宝贵的文化遗产,是中华民族文化建设不可或缺的一部分。

自1900年道士王园禄①打开尘封的千佛洞开始,敦煌遗书就开始了散落于世界各地的历史旅程。英法俄日等国的侵略者相继打着考察探险的旗号进入我国西部,巧取豪夺了大量敦煌遗书。目前,除一万余号藏于我国各地图书馆等机构外,大量遗书分散收藏于英国、法国、俄罗斯、日本、德国、印度等国的图书馆、博物馆。此外,少量遗书为私人收藏者所藏。英、法、俄、日是海外敦煌遗书的主要收藏国,也是开展遗书研究的重点国家。习近平(2020:3)总书记曾提出期许,“要加强敦煌学研究……努力掌握敦煌学研究的话语权”。这就要求学界在注重提升研究能力的同时,积极与外国学者开展交流对话,了解国际敦煌学的学术成果和动态。研究敦煌遗书在海外的现实情况,也应成为当前我国敦煌学研究的现实课题。基于此,本文将围绕整理、翻译与接受问题,考察敦煌遗书在俄罗斯的基本情况。

1.敦煌遗书的俄藏与整理

位于圣彼得堡市的俄罗斯科学院东方文献研究所(ИВРРАН)(以下称“东方文献研究所”)是俄藏敦煌遗书的收藏地,也是世界四大敦煌遗书收藏中心之一。若以号为统计单位,东方文献研究所藏写卷已编号至19092号,其数量之大可以想见。俄藏遗书“纪年最早的是北凉缘禾三年(即北魏延和三年,公元434年)《大方等无想大云经》,较晚的有‘大宋咸平五年’即公元1002年写本”(刘进宝2019:318)。

实际上,就敦煌遗书的来源范围问题,我国学界主要存在三种观点:第一,原藏于莫高窟(即千佛洞);第二,原藏于敦煌地区;第三,原藏于古代敦煌地区。详见方广锠(2019:46),即古代敦煌郡的行政范围。而东方文献研究所藏敦煌写卷来源复杂,除由奥登堡(С.Ф.Ольденбург)1914-1915年间率队在敦煌考察时所获取,还有不少由科兹洛夫(П.К.Козлов)、马洛夫(С.Е.Малов)、克罗特科夫(Н.Н.Кротков)等人于20世纪初分别从黑水城、于阗及吐鲁番带回的写卷。因此,严格说来,后者不应被纳入敦煌遗书的范畴。虽然中俄学界对此都十分了然,但大多数研究未将它们剔除于俄藏敦煌遗书之外。故本文延续前人观点,将俄藏敦煌遗书等同于东方文献研究所敦煌文献库(дуньхуанскийфондИВРРАН)中的全部内容。

俄藏敦煌遗书主要分为两大部分:佛经和非佛经文书。其中,非佛经文书包括“文学作品、中国传统哲学思想著作、历史文献、儒道著作、词典、教科书、书信、汉字参考书、医事和占卜文、日历、书法练习等”(Попова2008:175)。除此之外,还有大多处于残片状态的敦煌本地的官方文书、经济文书和图书资料(ibid.)。相较于中、英、法的藏品,俄藏遗书具有内容复杂、残片多、整理难度大的特点。在某种程度上,这也决定了整理遗书工作将经历复杂的历史过程。总体上,遗书整理可分为零散整理与集中整理两大阶段。

第一,1915年至1957年为零散整理阶段。参与整理的主要有奥登堡、马洛夫、弗卢格(К.К.Флуг)、阿列克谢耶夫(В.М.Алексеев)、沃尔科娃(М.П.Волкова)等,成果以专题文章和目录等形式呈现。

自1915年返回俄国后,奥登堡虽然制定了周密的文献整理计划,但受限于实际条件,最终只发表了少数有关艺术的概述性文章。1932年,马洛夫在对遗书中的维语写卷进行整理、研究和翻译的基础上发表了相关文章。20世纪30年代后,弗卢格对敦煌遗书进行整理,发表了《苏联科学院东方研究所中国手稿文献库非佛教写本部分概述》等文章,编撰了《苏联科学院东方学研究所收藏中文古代佛教写本简明著录》,并为307件最重要的写卷编写了叙录。1934年奥登堡逝世后,阿列克谢耶夫加入整理敦煌遗书的事业,为奥登堡第二次考察(1914-1915)所带回的177份体量最大的卷轴进行了定名(Попова2008:171)。1942年,弗卢格在列宁格勒围困中牺牲,他的整理和编目工作也随即中止。1953年,沃尔科娃接手遗书清点工作。截至1957年,“清点注册的藏品数量是3,640件,其中2,000件(包括247卷)是弗卢格整理的,1,640件是沃尔科娃整理的”(波波娃2007:103)。

由此看来,自奥登堡等人将敦煌文献送到俄国后的四十余年内,由于战争等原因,遗书整理工作时常间断、成果有限。面对内容庞杂、数量巨大、保存状态并不理想的遗书,整理工作确非一人所能为,需要大量专业人员参与,而苏联在较长时间内未形成专门的机构组织专业人员有序开展整理和清点工作。

而在世界范围内,至20世纪50年代末,中日英法等国敦煌遗书整理与研究工作已取得大量成果。早在1911年,法国就已有刊物公布法藏敦煌遗书的内容;1930年,日本公布大量影印版英藏敦煌遗书资料(Меньшиков1981:173-174)。1931年,中国历史学家陈垣编著的世界首部馆藏敦煌汉文文书目录——《敦煌劫余录》问世。1957年,英国学者翟理斯(Lionel Giles)编写了《大英博物馆敦煌汉文写本目录》。“在日本东洋文库的敦煌文献索引中,1957年前仅用日文发表的文章和专著就有近千篇(部)。”(Чугуевский 1970:246)相较于巨大的遗书藏量,苏联的遗书整理工作进程则略显缓慢。苏联学界面临追赶国际同行的压力,迫切需要将遗书整理工作推向新阶段。

第二,1957年至2001年为集中整理阶段。参与整理的主要有孟列夫及其领导的苏联科学院东方学研究所列宁格勒分所敦煌小组(Дуньхуанскаягруппа ЛОИВАН)(以下称敦煌小组)成员、汉学家丘古耶夫斯基(Л.И.Чугуевский)。整理成果以专题文章、目录、叙录、成册影印遗书等形式呈现。

1957年,孟列夫主持敦煌小组的工作,自此集中整理工作启动。敦煌小组从清理写卷黄土开始,逐步展开遗书的修复、清点、编号、编目、叙录编写乃至影印出版工作。修复与清点为整理的准备阶段。关于编号,俄学者主要采取“Ф-”(弗卢格编)、“М-”(马洛夫编)和“Дх-”加阿拉伯数字的方式,没有经历过我国所藏敦煌遗书在编号过程中走过的复杂历史,详见方广锠(2013)。给卷子定名是遗书编目的基础,但除少部分卷子标题得以保存可直接用于定名,还有大量写卷需要整理人员定名。对此,俄藏遗书定名主要采取以下方法。其一,将遗书内容与现存中国古籍比照,如Дх-285的定名过程(详见Гуревич1965:99)。其二,对于无法找到与现存古籍内容相合的,确定卷子所属体裁用于定名,如Дх-970、Дх-6116的定名,详见Меньшиков(1965:77-78)。其三,对于完全无法确定内容的,定名为“内容待定”。除以上几项工作外,叙录编著、出版等方面的成果也可直观呈现遗书整理情况。

整理工作主要以两种思路展开,即综合型整理和专题型整理。

其一,综合型整理。在整理过程中,“敦煌小组对大量的佛教非佛教文献一视同仁,完成了几百次的残卷连缀,进行了大量校勘学、古文献学、古文字学方面的工作”(波波娃2007:105)。1963年至1967年,这批整理成果以《亚洲民族研究所藏敦煌汉文写卷叙录》(以下简称《叙录》)的形式先后出版,是苏联首次系统介绍敦煌写本的著作。《叙录》对2954号敦煌写本进行了介绍,内容包括佛经、儒道著作、文学作品、碑文、占卜文、世俗文书等。《叙录》内容按写卷主题分类,每一份写卷的外观、尺寸、完残程度等文物信息都得以明确著录。1967年敦煌小组解散后,孟列夫与丘古耶夫斯基等人坚持著录写卷信息,使叙录卡达到5,000张。(同上:104)

其二,专题型整理。1963年孟列夫出版了《敦煌汉文写卷:佛教俗文学古文献》,率先对俄藏敦煌遗书中的部分佛教俗文学,包括赞文、讲经文、寓说性短文进行整理。其中共刊布了与俄藏敦煌遗书12个编号对应的赞文(如五台山赞文)、Ф-109(《八关斋戒文》)和Ф-221(《八种粗重犯堕》)的内容(Меньшиков 1963)。丘古耶夫斯基则主攻世俗经济文书的整理。1983年,他出版了《敦煌汉文文书》第一卷,对遗书中的73份人口文件(涉及人口统计与土地分配)、税务与租赁文件、寺院文书和贷粮契据进行了整理。丘古耶夫斯基原计划以三卷形式整理完遗书中的400份世俗经济类文献,并为它们编写叙录。第二卷计划整理反映当地百姓内部生活、农村组织结构与经济关系方面的文书,第三卷则计划整理官方命令、地方史料、书信等(Меньшиков1983:10)。第二卷与第三卷的整理工作虽有开展,但成果并未刊布(Попова2017:115)。此外,藏文专家萨维茨基(Л.С.Савицкий)为敦煌藏文写卷编著了叙录,其中内容以佛经占绝大多数。

孟列夫等人开展遗书整理与刊布工作借鉴了外国同行的成功经验。通过了解中国、日本、法国敦煌学家的经验,他认为“刊布敦煌写卷不能不影印(原本),否则我们将无法避免误读、解释不准确等可能发生并阻碍严肃科学研究的问题”。此外,“出版者应该为所刊布的内容附上对写卷的说明与描述”(Меньшиков 1981:176)。孟列夫带领一批学者践行这些原则,不遗余力地影印原始写本,并为之著录和编写详尽信息。

1992年至2001年上海古籍出版社出版了《俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所藏敦煌文献》,共17册。该著作的出版表明俄学者共对19092号俄藏敦煌写卷进行了一定程度的整理与全部内容的刊布。值得一提的是,除传统的纸质书籍出版外,影印、微缩、数字化等为敦煌遗书回归中国和走向更广大读者提供了新的可能。但由于遗书繁复程度极大,整理工作依然任重道远。

2.敦煌遗书的俄译

“敦煌遗书兼具文物、文献、文字三方面的研究价值,蕴藏的研究信息量极为庞大。”(方广锠,朱雷2010:120)俄罗斯学者的翻译活动为揭示和传播敦煌遗书的价值做出了重要贡献。根据整体特点,敦煌遗书的俄译可分为两个阶段。

第一阶段,即20世纪60年代初至80年代中期,为开端与探索期。在遗书整理过程中,孟列夫和丘古耶夫斯基等学者进行了一些翻译活动。这一时期的翻译成果主要以译著形式面世,它们是对单个或经缀合后的多个内容较大的写卷的翻译或就某一专题集中一批写卷进行的翻译,并以书籍的形式出版。20世纪60年代初至80年代中期,在孟列夫与丘古耶夫斯基的努力下,一批敦煌遗书的翻译著作正式出版(见表1)。

由表1可知,这一阶段敦煌遗书翻译取得了一定的成果。中国文学研究专家孟列夫翻译了一系列变文;丘古耶夫斯基早年主修经济学,主要从事世俗经济类文本的翻译。与此同时,底本来源以俄藏文献为主。遗书译者均为汉学家,其他领域学者尚未涉足此项工作。译作发表依托苏联东方学领域的杂志或系列丛书。汉学中心列宁格勒(圣彼得堡)无疑是遗书的翻译中心。

我们可以从翻译的选材、目的和方法对这一时期的遗书翻译进行更深入的探讨。首先,除受译者个人偏好影响外,选择上述篇目进行翻译很大程度上是由于在遗书整理过程中,佛教变文和世俗经济文献数量大,可以成为独立的研究和翻译对象(Чугуевский 1983:11)。孟列夫所译佛教变文更是苏联收藏的为数不多保存较完好且篇幅较大的敦煌遗书。其次,遗书翻译的目的在于为科学研究提供材料,乃至构建苏联敦煌学。丘古耶夫斯基指出,翻译世俗经济文书的主要任务是“辨认文书,揭示文书的具体内容”,以便为相关研究“提供文献基础”(ibid.)。孟列夫也曾直言,《双恩记变文》的翻译“不是文艺性的,而应满足对原作进行科学研究的目的”(Меньшиков1972:136)。借助特殊符号和数字,“译文以方便(读者)快速定位原作中必要位置的形式呈现”(Чугуевский1983:9),为研究人员后续开展相关研究提供便利。最后,翻译方法方面,“为了便于参见,译者力求精确传达原文每个词”(Меньшиков1972:136)。为使译文符合俄语语言规范,在近乎逐字翻译的基础上,译者常增加衔接与连贯手段(如恢复被省略的语义成分),并通过特殊符号对这类内容予以标注。对原文中的民族特有事物,译者常采取音译加注法,以兼顾异域色彩的呈现和文化内涵的保留。

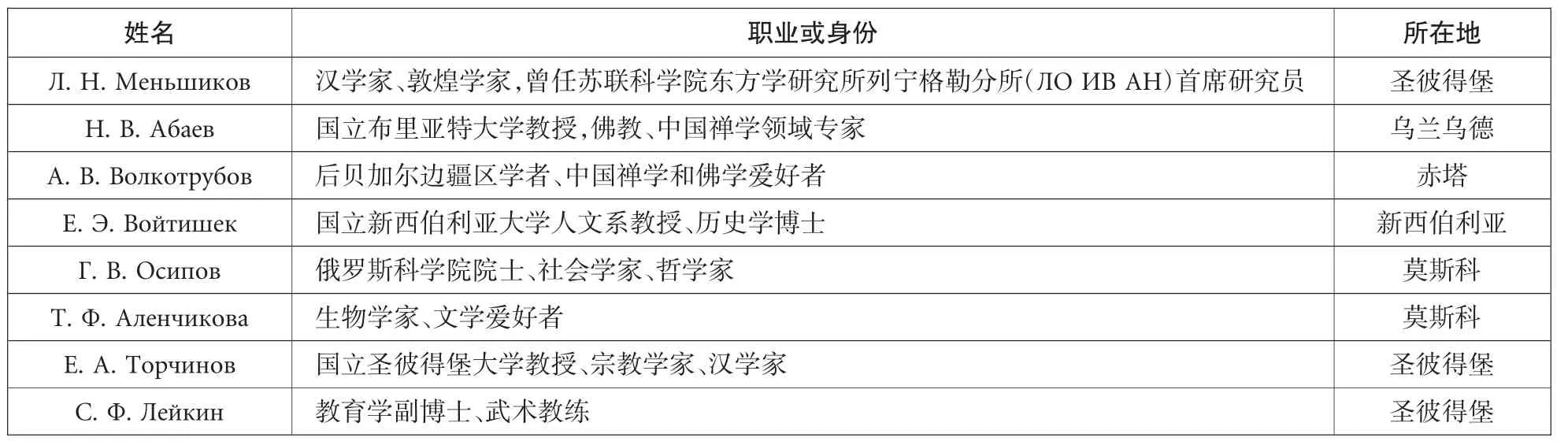

第二阶段,即20世纪80年代末至今,为多元发展期。经过苏联学者数十载整理与刊布,敦煌遗书的内容逐渐公之于世。与此同时,20世纪80年代末,中苏关系缓和,两国学术交流活动增加。各领域苏联学者来华交流,推动了中国遗书整理和研究成果在苏联的传播。敦煌遗书逐渐冲破单一的东方学领域,走向更广泛的读者,翻译状况也随之发生了一些变化。本阶段主要翻译成果及译者信息见表2、表3。

表2 :20世纪80年代末至今敦煌遗书俄译成果

表3 :20世纪80年代末至今敦煌遗书俄译者信息

由表2、表3可知,“多元”成为这一阶段遗书翻译的主要特点,主要表现为以下三个方面。其一,译者身份多元。除孟列夫等汉学家,其他领域的学者成为遗书翻译事业中的重要力量。布里亚特、后贝加尔等地理上临近中国,为遗书传播和翻译提供了文化环境,培养了一批优秀译者,催生了不少敦煌遗书译作。其二,底本内容多元。这一阶段敦煌遗书的俄译对象不再局限于变文、世俗经济文献等类型的文本。佛经(《六祖坛经》《太平经》)、诗歌(王梵志诗)、剧本(《茶酒论》)都成为翻译对象。其三,发表渠道多元。除传统的图书、杂志等出版物外,出现较多网络译本。这为拓展译本接受面、提升接受效果创造了新的可能。

这一阶段,翻译篇目的选择多出于译者个人兴趣和偏好。相比历史文献价值,译者更强调原作具有的文学、宗教等方面的价值。在翻译方法上,译者也不再进行逐字翻译,而更倾向于突破文字表层,传达文本的深层含义,注重保留原作体裁和语言特征。对民族特有事物多采取直译加注的方式,以彰显中国特色文化。

最近30余年,非汉学领域的译者上升为遗书翻译的主要力量;小篇幅、零散的翻译占据绝对主导地位,专门性的遗书翻译已鲜有开展。这可能与孟列夫、丘古耶夫斯基等老一辈专家的实际情况有关。20世纪90年代,两位先生年事已高,并忙于与中国合作出版俄藏敦煌文献的工程。1994年,二人分别担任俄罗斯科学院与上海古籍出版社合作出版敦煌藏品文献项目的俄方主编和副主编,无暇开展大篇幅翻译。如今二位先生已故,东方文献研究所尚无可继承大规模遗书翻译事业的专家。值得指出的是,透过大量零散翻译的情形,需要注意翻译力量分散、无专门机构主导可能会成为未来遗书翻译事业的主要障碍之一。

除表1、表2所提及的各类翻译成果外,有些遗书在俄学者开展研究时得到引用并被翻译或译述成了俄文(详见本文第3节),从而构成零散的“工具性翻译”(张飞宇,张威2022:94)。

3.敦煌遗书在俄罗斯的接受

在翻译成果的助推下,敦煌遗书不再是无人问津的残卷废纸,获得了一批俄罗斯读者的关注与接受。关于敦煌遗书的接受情况,主要可从敦煌遗书译本的馆藏与引用两方面加以考察。作为传统的传播方式,馆藏是文本得以广泛共享与接受的基础;馆藏情况反之亦可成为衡量文本传播与接受情况的重要指标。而引用是读者对文本阅读、理解、整合之后的外化行为,也是对文本关注和接受的最直接表现形式之一。

第一,馆藏情况。莫斯科、圣彼得堡是俄罗斯人文中心和传统的汉学重镇,拥有诸如国立俄罗斯图书馆、俄罗斯国家图书馆、外国文学图书馆、国立俄罗斯公共历史图书馆、莫斯科大学图书馆等在俄罗斯馆藏量最大的图书馆。它们都收藏了敦煌遗书的所有译著和文集(详见表1和表2)。不过,权威图书馆馆藏量大,集聚于少数城市,无法体现俄罗斯各地区馆藏的总体情况。

为解决这个问题,我们以俄罗斯各联邦主体最知名的国立高校图书馆(如在新西伯利亚州选取国立新西伯利亚大学图书馆)为考察对象,依次搜索上述图书馆遗书译本的馆藏情况。通过检索,发现遗书译本的馆藏情况总体呈现出如下情况:毗邻中国的地区馆藏丰富,距中国较远的地区馆藏贫乏。在距中国较近的国立布里亚特大学、远东联邦大学、国立伊尔库茨克大学、国立克拉斯诺亚尔斯克大学、国立新西伯利亚大学的图书馆,敦煌遗书译本的馆藏较为齐全。而位于俄西部和远离中国的高校,则甚少藏有此类书籍。可见,地理与文化上的靠近,是促成敦煌遗书在俄罗斯传播与接受的有利因素。近中国地区是继圣彼得堡和莫斯科之后敦煌遗书传播与接受的又一前沿阵地。

第二,引用情况。在遗书译本中,被引用对象主要集中于孟列夫所译变文(详见表1)。散见的译文虽占多数,但引用情况总体不够积极。因此,这里重点围绕孟列夫所译变文的引用情况,概述敦煌俄译成果的接受状况。据考察,汉语言文学研究、佛教研究、百科全书编撰三个领域引用和参考变文译本的频次最高。

在汉语语言文学研究领域,在孟列夫翻译《双恩记变文》的同时,敦煌小组的汉语研究专家佐格拉芙(Зограф1972)为《双恩记变文》编写了语法纲要和词典部分。后来佐格拉芙在专著《使用象形文字的孤立语历史的研究方法》(Зограф2008:20-188)中认为,变文与唐语录、宋话本、元杂剧同类,都是不同时期具有白话特点的古汉语,并以此为基础为汉语从文言走向白话勾勒出一条清晰的历史轨迹。而此项研究中使用的变文语料几乎都出自敦煌写卷。与此同时,变文是中国古代独特的文学形式,在相当长的时间内成为苏俄中国文学研究领域中的新话题。《论敦煌变文在汉语史上的地位》(Зограф1985)、《唐代文学中的文艺概念与创作问题》(Сторожук2006)等论文都对孟列夫的变文译著予以了关注和引用。这也间接说明了变文译著不仅为苏俄学界汉语语言文学研究提供了材料,更重要的是将变文这种独特的语言现象凸显出来,为汉语语言文学研究提供全新的对象。近年来一批无俄译本的变文(如《目连救母》《伍子胥变文》)也相继进入汉学家的视野,成为他们开展研究的材料。

在佛教研究领域,孟列夫所译均为佛经变文,包含大量的佛教教义、佛经故事元素,自然成了俄罗斯学界重要的佛教研究材料。作为俄罗斯主要的佛教区,布里亚特地区设有俄罗斯科学院西伯利亚分院蒙古学、佛学与藏学研究所(ИМБТСОРАН),是俄罗斯开展佛教研究的重要区域。近年来,来自宗教学、历史学、社会学等不同领域的学者从不同角度研究佛教问题时,不乏援引变文译文的情况。《中世纪中国佛学思想文献——法藏撰〈华严经问答〉》(Бадмацыренов2005)、《中国魏晋时期佛教的传播与形成》(Орбодоева2017)等一批布里亚特青年学者的博士论文就将孟列夫所译变文视作重要的参考材料。

在百科全书编撰方面,百科全书包罗万象,其中内容可以反映学界对事实认识的广度和深度。自敦煌变文译文发布以来,部分百科全书的内容也在悄然发生变化。《苏联大百科全书》(Прохоров1971:212)中词条“变文”的内容十分单薄;《俄罗斯大百科全书》(Семененко2008:480)则增加了对《双恩记变文》和《妙法莲华经变文》译本的参考,对“变文”进行了更全面的描述。在《中国精神文化大典》神话、宗教卷(Титаренко2007:398-400)和文学、语言与文字卷(Титаренко2008:226-230)中,“变文”获得了十分全面和细致的书写。另外,对“维摩诘经”“妙法莲华经”“文殊师利”“判教”“五时八教”等冷门宗教概念的阐释,无一不参考变文译本或副文本。在《中国历史:从远古到二十一世纪初》(Тихвинский2014:448)第三卷《三国、晋、南北朝、隋、唐(220-907年)》的宗教思想部分中,编者参考变文译文阐释中国佛教传统形成的问题。除此之外,诸如《世界民族神话百科全书》(Токарев1987:236)等在成书过程中都参考了变文译文。变文译本间接拓展和加深了俄罗斯读者对中国文化的认识。

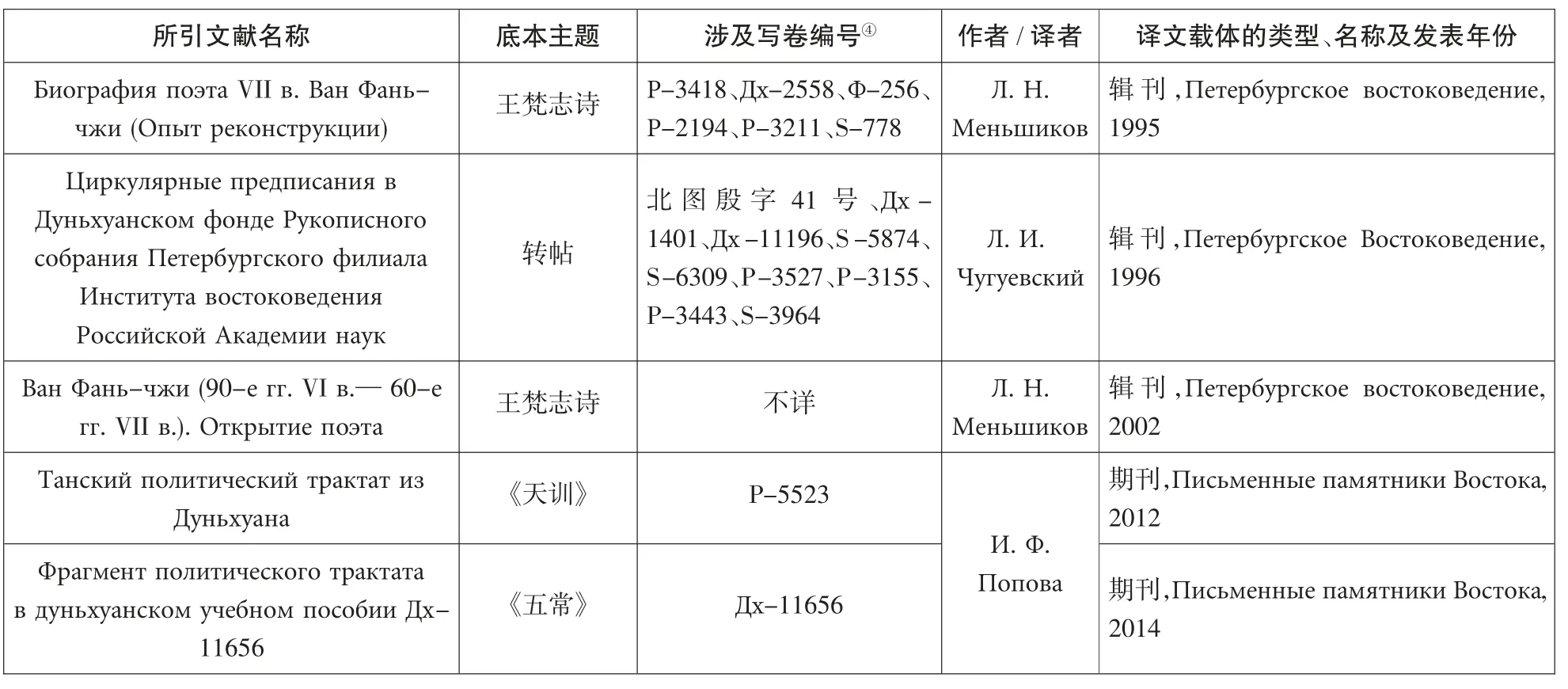

此外,有些遗书或遗书片段被引用到相关研究论述当中,相应的俄文翻译或译述也一并得以呈现,表4所列便是其中的一部分。

表4 :敦煌遗书在俄引用情况

所引文献名称 底本主题 涉及写卷编号④ 作者/译者 译文载体的类型、名称及发表年份БиографияпоэтаVIIв.ВанФаньчжи(Опытреконструкции) 王梵志诗 Р-3418、Дх-2558、Ф-256、Р-2194、Р-3211、S-778 Л.Н.Меньшиков辑 刊,Петербургскоевостоковедение,1995 Циркулярныепредписанияв ДуньхуанскомфондеРукописного собранияПетербургскогофилиала Институтавостоковедения РоссийскойАкадемиинаук转帖北 图 殷 字41号、Дх-1401、Дх-11196、S-5874、S-6309、P-3527、P-3155、P-3443、S-3964 Л.И.Чугуевский辑刊,ПетербургскоеВостоковедение,1996 ВанФань-чжи(90-егг.VIв.—60-е гг.VIIв.).Открытиепоэта 王梵志诗 不详 Л.Н.Меньшиков辑 刊,Петербургскоевостоковедение,2002 Танскийполитическийтрактатиз Дуньхуана 《天训》 P-5523 И.Ф.Попова期刊,ПисьменныепамятникиВостока,2012 Фрагментполитическоготрактата вдуньхуанскомучебномпособииДх-11656《五常》 Дх-11656 期刊,ПисьменныепамятникиВостока,2014

由表4可知,丘古耶夫斯基、孟列夫、古列维奇、波波娃在开展汉学研究的过程中进行了不少遗书引用及相应内容的翻译。这也折射出敦煌遗书具有重要的史学价值,是考证古代中国、尤其是敦煌地区社会生活的珍贵资料。学者们以敦煌遗书为史据,探究古代敦煌地区的人身依附关系,再现放书、转帖、借贷契据等历史事实,挖掘中国历史人物的生平过往。以上只描述了显性的接受效果,“文本、文化、意识形态等对翻译接受过程的影响”(段荣娟,徐以中2019:109)等隐性问题也是敦煌遗书接受研究的重要维度。限于篇幅,本文暂不作论述。

4.结语

自敦煌遗书入俄,俄罗斯学者在遗书整理、刊布、翻译事业中辛勤耕耘百余年,取得了丰硕成果。但作为国际汉学重镇兼敦煌遗书收藏的重点国家,俄罗斯在敦煌遗书的翻译规模和传播广度上仍较为有限。值得注意的是,散译,尤其是发布在网络上或非东方学领域出版物中的散译,对于扩大遗书在俄传播与接受范围具有很大的潜力,其积极作用不容忽视。

今后,敦煌遗书在俄罗斯的翻译传播事业不仅要依靠汉学家,也要重视其他领域译者的力量。佛经翻译可能会成为继变文等文学翻译之后的又一新方向。敦煌遗书涉及内容非常丰富,俄罗斯各领域学者在各自兴趣和共同议题的驱动下,将会显现出更强大的翻译与传播潜力。日后,我国应更加重视与俄罗斯学者在敦煌遗书领域方面进行交流合作,助推敦煌遗书在俄罗斯的翻译与传播事业的发展。

敦煌遗书在俄罗斯的整理、翻译与接受是一个庞大而繁杂的论题,本文进行了初步梳理,尚需更多深入研究。

注释:

①王道士的名称有数种说法,最为流行的似为“王圆箓”。然而,据方广锠(2016)考证,王道士生前的名称为“王园禄”,去世后的名称为“王园箓”,“至于目前最为流行的‘王圆箓’,至今并未发现确凿的文献依据”,按照“名从主人”的原则,应将王道士称作“王园禄”。

②1964年,苏联科学院东方文献(ВосточнаялитератураРАН)出版社并入科学(Наука)出版社,更名为科学出版社东方文献编辑部(Главнаяредакциявосточнойлитературыиздательства“Наука”)。

③1964年,《东方民族古代文献》(Памятникилитературынародов Востока)更名为《古代东方文献》(Памятникиписьменности Востока)。

④编号以“北图殷字”“Дх”“S”“P”“大谷”开头的写卷分别为中国国家图书馆藏文献、俄藏文献、英藏文献、法藏文献和日藏文献。