“政产学研用”协同育人模式中实践课程教学质量管理体系的研究

雷明镜,张 华

(上海理工大学能源与动力工程学院,上海 200093)

0 引言

随着新工科的发展和人才培养新模式改革,与行业相结合的产业学院纷纷涌出。产业学院的教学形式繁复多样,其核心是:紧密联系社会与行业人才需求,强化工程教育,提高人才培养成效。“政产学研用”多元主体包括政府、行业协会、企业、科研院所和高等院校等[1]。但该模式仍不成熟,存在资源配置低效和分散[2]、多元主体协同育人的模式与机制尚不成熟[3]、质量保障体系和监控评价体系缺位、人才培养实践欠缺等问题,从制造业行业角度讲,亟须解决以上问题,从而实现从制造大国向制造强国的转变中领军卓越人才培养的新挑战[4]。

1 上海理工大学制冷空调产业学院(含山)

2018年上海理工大学制冷空调产业学院(含山)建立,形成以上海理工大学、中国制冷空调工业协会、上海冷冻空调行业协会、合肥通用机电产品检测、含山县政府、海立集团和三花集团等“政产学研用”的多元主体协同合作人才培养的雏形。

经过将近5年的发展,上海理工大学制冷空调产业学院(含山)逐步形成了“政产学研用”“五位一体”协同育人的实践课程体系。质量管理与控制是产业学院可持续发展、实现工程教育样板的至关重要的环节,本文就此问题,从“政产学研用”协同育人质量管理体系的内涵、质量管理体系实施等两个方面对其进行了探讨。

2 “政产学研用”协同育人质量管理体系的内涵

作为一种新的办学模式,“政产学研用”协同育人质量管理体系的内涵下:

(1)系统性[5]。由于产业学院的实践教学在教学资源、内容和方法等各有不同,产业学院需建立统一质量标准体系,保障质量标准的可实施性和工作开展的有序性。

(2)多元化。“政产学研用”多方协同育人注定了该体系在管理、实施和评价上等需要多方主体实施,教学质量的评价也应多元考核。

(3)开放化。产业学院多元协同育人的特点和人才培养模式,要求教学质量评价和管理必须从封闭走向开放。不仅接受来自隶属学校与产业学院的管理与评估,还应引入行业、企业、地方政府等。

(4)全程性。由于产业学院的多元性、开放性,引入全程质量管理,把握教学关键节点,实施人才培养工作的全程式管理。教学内容可以复盘学习,教学主体被反复地客观评价,为提高教学质量提供保障。

(5)动态性。产业学院紧跟行业的发展,将新技术、新标准、新观念、新模式调整教学内容和教学模式,持续改进。

3 产业学院质量管理体系实施

在产业学院质量体系管理实施中,主要从建立“评估―反馈―改进”体系和“政产学研用”“五位一体”全程式质量管理等2点进行:

(1)建立“评估―反馈―改进”体系,形成持续改进的质量保障机制。评估反馈包括内环与外环两个维度,内环评估反馈主要指学校内部评估,外环评估反馈指的是实习企业、用人单位、行业和政府评估反馈。主要原则如下:①按照课程大纲评估所有实践课程教学活动,进行课程目标达成度分析;②常态性的评估是质量改进的基础,对学生、教师和教学环节全程式考核;③持续改进的基础是有效质量监控与反馈;④教师、企业、行业、政府在持续改进中均承担责任。

(2)“政产学研用”“五位一体”全程式质量管理。产业学院开展全程式质量管理,包括产业学院对课程进行实时录课、线上课程预习、线上线下同时授课、督导小组随机考核、课程目标达成度分析、持续改进方案优化、课程“政产学研用”多方从各自角度进行质量评价和学生课程评价等。

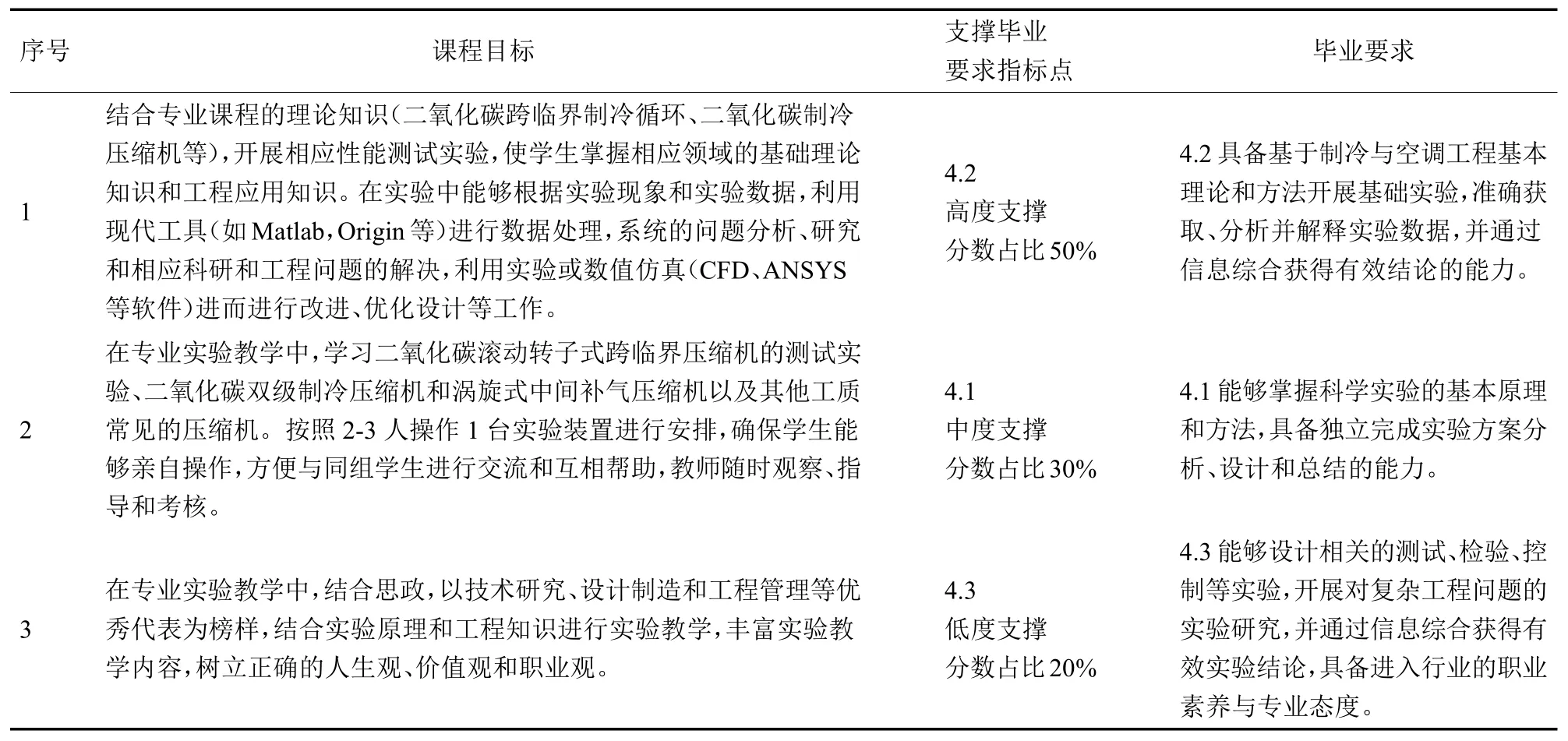

实践中,统一采用上海理工大学实时录课平台,进行实时录课。一方面,授课主体不仅能够在课堂上完成教学,还能在课后登陆实时平台完成对课程的复盘,提高教学效果;另一方面,除授课主体与学生外,政府、学会、行业协会、企业、高校老师和教务处等也可以远程观看、评价学习过程,从而提出改进意见,达到“评价—反馈—改进”的闭环改进机制。按照教学大纲与毕业要求对课程达成度进行分析,以“二氧化碳跨临界制冷压缩机性能测试实验”为例,进行该实验课程目标进行达成度分析,课程目标见表1。对所有学生进行达成度分析,从而进一步明确课程3个目标中哪些目标在教学过程中可以改善和提高、产业学院“政产学研用”共同商议如何改进与实施,进而提高目标达成度,实现“评价—反馈—改进”的闭环改进机制。

表1 “二氧化碳跨临界制冷压缩机性能测试实验”课程目标

4 结论

以上海理工大学制冷空调产业学院(含山)为例,对多元协同育人的教学新模式下质量管理体系的内涵和实施要点做研究,建立评估反馈与改进机制体系和全过程管理,为工程实践教学质量管理提供借鉴。