通勤成本、地方品质竞争与都市圈空间结构演化

张 超,王君慧,姚永玲

(1.河北工业大学 经济管理学院,天津 300401;2.中国人民大学 应用经济学院,北京 100872)

一、问题提出

2019年2月,国家发展和改革委员会发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》(后文简称《意见》),提出要“梯次形成若干空间结构清晰、城市功能互补、要素流动有序、产业分工协调、交通往来顺畅、公共服务均衡、环境和谐宜居的现代化都市圈”。《意见》出台标志着中国都市圈时代正式开启。都市圈是中心建成区与周围地区所组成的通勤高效、一体发展的功能区域。目前城市竞争正转变为都市圈竞争,未来伴随着中国劳动力、资本、技术甚至土地指标等要素加速一体化,人口和经济活动将加速向都市圈集聚,并形成“中心城市—都市圈—城市群”多层次城镇空间结构体系。其中都市圈既可趋“集聚经济”之利,又可避“集聚不经济”之害,兼得城乡两利,是支撑城市高质量发展的理想空间形态。同时,从促进区域协调发展视角看,都市圈是中国实现人口和经济活动“在集聚中走向均衡”的重要空间载体[1]。对都市圈空间结构演化机制和演化过程的研究将有助于加深对都市圈发展阶段和趋势的认识,也将有助于政府和市场找准突破点协同推进现代化都市圈建设。

《意见》指出,“建设现代化都市圈是推进新型城镇化的重要手段”。作为窥探新型城镇化发展格局与发展方向的窗口,都市圈空间结构演化问题是学术界关注的焦点内容之一。而目前针对此问题的研究主要聚焦于演化阶段和演化特征两方面。对都市圈演化动力机制的研究仍然是概念框架性的,尚缺乏整合都市圈核心特征与微观主体区位决策的一般均衡分析,从而无法系统解释都市圈核心属性与要素区位流动的相互作用如何引发人口和经济活动空间演化这一关键问题。而在这方面,通过引入垄断竞争的市场结构、冰山交易技术、计算机模拟以及一般均衡分析技术的新经济地理学为分析都市圈空间演化问题提供了良好范式。

构建新经济地理学的都市圈版本必须把握都市圈有别于其他类型区域的核心特征,《意见》指出,“都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。”由此概念出发,都市圈存在有别于其他区域的三个核心特征:首先,都市圈强调圈内商品和要素深度一体化。这意味着未来都市圈将进一步消除阻碍商品和生产要素自由流动的行政壁垒和体制机制障碍,实现商品和生产要素在都市圈范围合理配置。其次,都市圈强调轨道交通引领下的同城化。这意味着经由发达的市郊轨道交通系统,未来都市圈内部可以实现跨区域通勤和职住分离,相当比例的居民可以自由配置其工作地、居住地、购物地、上学地、就医地和娱乐地区位。再次,都市圈强调以空间品质提升为核心。空间品质提升是培育发展现代化都市圈的核心目标和关键路径。地方品质是指地理空间上不可贸易品的数量、多样性和质量,具体包括休闲娱乐等个人消费服务,教育、医疗等公共服务,人工和自然生态环境等[12]。现代化都市圈建设的最终落脚点应是满足人民日益增长的美好生活需要,因此,未来都市圈应以构筑美好生活圈为最终目标,通过都市圈整体舒适性、多样性、包容性的提升及优质公共服务资源在都市圈内共建共享等实现人民群众的获得感、幸福感和安全感的提升。《意见》中也特别强调,到2022年,中国都市圈建设应“梯次形成若干……公共服务均衡、环境和谐宜居的现代化都市圈”。此外,当前在中国迈入创新驱动的发展阶段,地方政府竞争范式也发生了深刻变化,原有基于招商引资的地方政府竞争模式正逐渐转向基于吸引人才、构筑空间品质和创新生态网络等地方政府竞争模式。都市圈是人力资本高度集聚的区域,而人力资本具有更高的需求层次,其区位选择的驱动力已经由单纯的就业和收入因素向享受城市公共服务、体验城市生活、寻求发展机会等多元化空间品质因素转变。因此,通过改善本地空间品质引导人力资本向本地集聚已经成为都市圈内各级地方政府竞争的重要手段。从这个意义上来看,全面提升空间品质也是都市圈创新发展并参与全球竞争的客观要求。

遵循都市圈三大核心特征,本文在引入劳动力跨区通勤和职住分离的基础上,将居民的地方品质消费和地方品质竞争纳入新经济地理学分析框架,构建一个两区域、四部门的新经济地理学都市圈FE模型,深入剖析在不同市场一体化水平和通勤成本下,地方品质竞争对都市圈劳动力跨区通勤及空间结构演化的影响机制。并尝试回答如下问题:(1)在未纳入地方品质竞争的情形下,不同的通勤成本对都市圈空间格局的演化会产生何种影响?(2)在纳入地方品质竞争后,地方品质竞争如何影响都市圈空间格局的演化?(3)都市圈内的人口与产业的集聚与扩散是通过何种机制实现的?又会表现为怎样的空间格局?

二、文献综述

都市圈的空间演化是一个动态的自组织式的发展过程,不同的演化阶段必然会呈现不同的演化特征,二者是相伴相生的[3-6]。众多学者分别从划分目的、都市圈内部空间结构的联系与变化等方面对其进行演化阶段的划分[7]。薛俊菲等(2006)根据规划目的将都市圈划分为雏形期、成长期、发育期、成熟期四个阶段,并提出在不同的发展阶段,都市圈相继呈现核心放射型、核心圈层型、全面成长型和多中心网络型四种演化特征[8]。张颢瀚和张超(2006)根据都市圈内空间主体的成长与结构的演变之间的相互促进关系,将都市圈的演化过程分为各城市圈竞争发展、大都市圈培育、大都市圈发展与扩张和大都市圈创新发展阶段四个阶段[9]。马向明等(2019)根据珠三角都市圈多核心强联系的特征,将其发展分为雏形、加速、重构和成熟四个阶段,并依次对应产业扩散、人口扩散、空间重构和高频通勤四个阶段[10]。

都市圈的演化阶段与演化特征是通过人口与产业的空间转移、生产要素的流动表现出来的。究其原因,都市圈空间结构的演化机制对其具有决定性的影响。关于都市圈的演化机制,已有学者分别从经济联动[11]、创新协同、人口集疏过程等角度进行了深入的研究,普遍认为宏观政策机制[12]、市场机制、交通运输机制[13]对都市圈的发展起关键作用[14-15]。从经济联动角度,王圣军(2008)通过研究实现大都市圈发展的经济整合方式,指出市场机制、政府机制与社会机制都是经济整合中的重要机制[16]。李文强和罗守贵(2011)从产业结构与空间结构演化的互动关系出发,从系统论的角度证明二者是一个具有耦合性和协同性的发展系统[17]。此外,部分研究通过对都市圈演化过程中的经验与现存问题进行探究,发现除上述因素外,科技动力、社会动力与区位优势也会加速都市圈的成长[18-20]。从创新协同角度,基于“创新型都市圈”的构想,王兴平(2014)提出创新要素的内驱力、政府政策的外驱力和服务配套的助推力是创新型都市圈发展的三种基本机制[21]。贠兆恒等(2016)则从创新协调的角度,认为自组织机制、耦合机制、网络驱动机制和协调机制是创新型都市圈的四种运行机制[22]。陆军等(2020)从协同创新发展的角度,提出都市圈协同创新发展的五大核心机制:知识流动与扩散机制、风险共担与利益共享机制、产业分工协作机制、政策引导机制和价值增值机制[23]。从人口集疏角度,基于都市圈人口快速发展的现实,现有研究主要聚焦于两条脉络,即人口的空间分布以及人口的流动与迁移。针对前一种观点,沈亚男(2016)认为,人作为都市圈演化过程中最活跃的经济因素,其行为不是独立的[24],会受到社会、经济、自然和政策因素的影响,这些因素相互交织共同构成了都市圈人口分布的形成机制[25]。而针对后一种观点,部分研究分别从影响人口迁移的外部条件与自身条件两个角度出发,认为影响人口迁移的两大机制由包括户籍制度改革、劳动用工制度、自然环境[26]与人文环境在内的外部机制和包括年龄、性别、文化程度的内部机制组成[27-28]。

通过对既有研究的梳理发现,目前关于都市圈空间结构演化的相关研究主要聚焦于对演化阶段和特征的刻画上,而对其演化机制的探讨目前还停留在概念框架阶段,尚缺乏基于微观主体空间决策的一般均衡分析。新经济地理学模型作为典型的一般均衡模型,通过分析人口在区域间自由移动,研究一体化条件下的要素流动、产业集聚与空间格局的非线性演化,进而分析经济活动空间集聚的规律与特征[29-31],为都市圈空间演化问题提供了良好的分析框架。上文已经指出,构建新经济地理学模型的“都市圈版本”就必须引入地方品质消费与允许劳动力跨区通勤等核心假定,而目前新经济地理学在纳入地方品质与职住分离两个方面均有探讨。在纳入地方品质方面,杨开忠(2019)认为在区域协同创新发展的新逻辑下,创新活动的区位取决于人才的区位,而人才的区位取决于地方品质,首次提出了“新空间经济学”[2]。因循这一理念,张骥(2019)在新经济地理学中纳入包含生态环境、不可贸易服务品数量、质量及其消费 “速度”或“便捷性”的地方品质,探究地方品质与经济收入对人才迁移的二元驱动机制[32]。有学者在新空间经济学的基础上,立足于人力资本是区域创新与高质量发展的重要支撑,而地方品质是未来吸引人力资本的重要因素这一观点,通过构建新经济地理学模型分析地方品质与劳动力区位选择的关系,厘清了劳动力区位选择的逻辑机制,进而揭示了区域创新增长的影响机制[33-35]。在纳入职住分离方面,布罗克等(Borck et al.,2010)通过比较两区域的工资差异与外生通勤成本,分别讨论了三种通勤成本情形下,不同区域的人口的空间分布演化过程[36]。

基于此,本文在考虑职住分离的基础上,纳入通勤成本与地方品质,构建了基于新经济地理学的都市圈模型。本文的边际贡献有三点:第一,在一般均衡框架下,将地方品质消费、劳动力通勤成本与职住分离引入新经济地理学模型,从微观角度分析了市场一体化进程通勤成本与地方品质竞争对都市圈演化的作用机理;第二,引入地方品质可跨区消费的假设,将通勤成本内生于模型,拓展了纳入地方品质部门的新空间经济学;第三,从地方品质竞争和职住分离的视角探究了都市圈中心城市与周边城市的职能分工以及都市圈的空间格局演化过程。

三、基本模型

(一)基本假设

考察一个由两区域(i=A,B)所组成的都市圈系统,不妨将其称之为中心城市和外围城市。假设经济体中存在普通劳动力(L)和人力资本(K)两类劳动力,其中人力资本可跨区域自由流动,总量设定为Kw=1;普通劳动力仅在部门间自由流动,在区域之间不流动,且每个区域的普通劳动力数量均为θ。同时假设A、B两区域存在农业部门(A)、制造业部门(M)、地方品质部门(N)和住房部门(H)四个部门,代表性消费者分别消费农产品、制造业产品、地方品质以及住房四种产品。

农业部门按照完全竞争与规模报酬不变的方式生产同质化农产品,农产品没有区际运输成本,并作为标准计价物而存在。制造业部门按照垄断竞争与规模报酬递增的方式生产差异化的制造业产品;其区际运输成本采取冰山运输形式。住房部门因循赫尔普曼(Helpman,1998)[37]的设定方式,假设每个区域的住房供给量都相等,均为整个都市圈住房供给量的一半。地方品质部门同样按照垄断竞争与规模报酬递增的方式生产地方品质。其中,地方品质是指地理空间上不可贸易品的数量、多样性和质量,具体包括休闲娱乐等个人消费服务,教育、医疗等公共服务,人工和自然生态环境等[38-40]。需要特别说明的是,与传统的新经济地理学中工作地、居住地“区位绑定”假定不同,由于在发达的轨道交通的带动下,都市圈内的劳动力可以通过跨区域通勤实现工作地与居住地的自由配置。这意味着经由市郊轨道交通系统,未来都市圈内部可以实现跨区域通勤和职住分离,相当比例的居民可以自由配置其工作地与居住地。参考布罗克等(2010)[36]关于劳动力工作地与居住地空间分离的设定方式,假设A、B两区域的工作份额分别为sk、1-sk,居住份额分别为sL、1-sL。

(二)消费与需求

1.消费者

假设两区域的所有的人力资本具有相同的拟线性形式的效用函数:

U=CA+μlnCM+γlnCN+βlnCH

(1)

其中,CA、CM、CN、CH分别表示农产品、制造业产品、地方品质与住房的消费量,μ、γ、β分别表示制造业产品、地方品质、住房的相对支出份额(μ>0、γ>0、β>0),制造业产品与地方品质均采用CES效用函数。

人力资本对各种产品的需求量分别为:

(2)

制造业产品的价格指数为:

(3)

其中,φM=(τ)1-σ,表示两区域之间制造业产品的贸易自由度。

A区域人力资本消费两区域的地方品质的数量分别为:

(4)

(5)

其中,t(t>1)表示消费异地地方品质需要支付的通勤成本,即A区域的人力资本消费1单位B区域(本地价格为p)的地方品质,支付的价格为tp(t≥1)。根据式(4)和式(5)可知,地方品质的消费量与本产品质量正相关,与其他产品的偏好负相关。地方品质的价格指数为:

(6)

人力资本的间接效用函数为:

V=Y+μ(lnμ-1)+γ(lnγ-1)+β(lnβ-1)-μlnPM-γlnPN-βlnPH

(7)

2.生产者

农产品依完全竞争条件进行生产,1单位产品需要1单位普通劳动力投入。设定农产品为标准计价物,则两区域普通劳动力工资均为1,即w=1。制造业部门在垄断竞争、规模报酬递增的条件下生产差异化产品。每个制造业企业的固定成本为一单位人力资本,边际成本为aM单位普通劳动力,则该企业的总成本函数为:

C=π+aMx

(8)

令aM=(σ-1)/σ,则有PMi=w=1;每个制造业部门的产量为x=cMA+τcMB。A区域的人力资本在制造业部门得到的工资为:

(9)

地方品质部门设定借鉴张骥(2019)[32]的方法,分别使用土地和普通劳动力作为固定和可变投入,单位土地的租金为R,土地投入决定了企业规模,土地投入要素越大,企业规模越大。每单位地方品质的生产需要投入aN单位的普通劳动力,则其成本函数为:

C(i)=Q+aNx,Q=b(i)R

(10)

根据谢泼德(Sheppard)引理,地方品质企业对土地要素的需求可以解释Q(R)为:

(11)

即企业的规模越大,对土地要素的需求越多,同时考虑到人力资本更偏好规模较大的地方品质部门的产品,假设消费者偏好与地方品质部门的生产规模的关系为:

(12)

其中,k代表人力资本对地方品质规模偏好参数。

可得A区域全部土地要素报酬为:

(13)

一个地区的土地价格与总收入存在相关性,并据此决定本地区地方品质的数量。为了进一步分析土地价格与区域总收入的关系,借鉴特征价格模型中土地价格与收入的关系,假设:

lnR=α1+α2lnY(0<α2<1)

(14)

从式(13)可以看出,土地价格受两个因素的影响,一个是地区总收入,即α2lnY;一个是非经济因素,如当地的自然属性,人文环境,政治因素等,即α1。因此,式(14)所反映的土地价格代表了地方品质,一个地区的土地价格越高,地方品质越好。因此,土地价格与总收入的关系可重新表示为:

(15)

其中,YA=YHAsL+θ,YB=YHB(1-sL)+θ,分别表示两地区的总收入。

(三)短期均衡与地方品质竞争设定

短期内,人力资本在区域间不流动,A区域的人力资本在制造业部门得到的工资报酬为:

(16)

假设政府是土地所有者,并通过将从地方品质部门收取的土地租金分别以tA、tB的补贴率平均补贴给本区域工作的人力资本进行竞争。人力资本在区域A得到的补贴u为:

即:

(17)

人力资本的总收入等于在制造业部门得到的工资与政府的补贴之和,即:

(18)

两区域的人力资本的工资差为:

(19)

若人力资本的工作区位变动可以获得更高的工资,即对于区域A的人力资本,若有ΔY<0,该地的人力资本将通勤至区域B工作;反之,若有ΔY≥0,人力资本在区域A工作是最优的,不会跨区通勤。与此不同的是,迁移决策的核心是人力资本对间接效用的比较。两区域人力资本的间接效用差值为:

(20)

若人力资本的居住区位变动可以获得更高的效用,即对于区域A的人力资本,若有ΔV<0,该地的人力资本将迁移至区域B居住;反之,若有ΔV≥0,则人力资本在区域A居住是最优的,不会迁移。

四、 地方品质竞争与“核心—外围”结构

根据式(20)可知,间接效用主要取决于四种力量的相互作用,第一种力量为收入效应,即两地区名义收入的比较,YHA-YHB。第二种力量为商品价格指数效应,即两地区制造业产品价格指数的比较,μln(PMA/PMA)。第三种力量为住房成本效应,即βln(PHA/PHB)。商品价格指数效应与住房成本效应之和称为生活成本效应。第四种力量为地方品质效应,即两地区地方品质价格指数的比较,γln(PNA/PNB)。

首先,收入效应决定人力资本是否通勤。在决定工作区位时,人力资本总是会选择收入回报更高的地区。由于人力资本的收入来源有两部分:运营制造业企业的收入与本地政府的补贴之和,其中前者取决于本区域的制造业(人力资本)的数量,后者取决于本区域的土地要素的总收入与人力资本数量之比,这两部分与人力资本的空间分布高度相关。其次,价格指数效应是指运输成本的存在会使制造业产品在两区域内产生需求联系与供给联系。需求联系是指在制造业企业较多的区域,其价格指数较低,从而产品的消费成本较低;供给联系是指在制造业企业较多的区域,企业之间的竞争更加激烈,这会降低制造业企业以及人力资本的收入。再次,住房价格也会影响消费者的迁移决策,拥有更好的地方品质、更多样化的消费产品的地区会吸引更多的人力资本集聚。这种集聚对住房部门的直接影响为推高住房价格,从而降低本区域的效用水平。因此,住房成本效应是一种分散力。第四,地方品质效应表示具有本地属性的不可移动的地方品质对人力资本迁移的影响。地方品质是一种集聚力,地方品质产品种类较多的地区,其价格指数较低,人力资本获得的间接效用更高;地方品质质量较高的地区,人力资本获得的间接效用更高。在贸易一体化过程中,上述四种力量相互作用,共同推动都市圈的空间演化。

与传统的新经济地理学中工作地、居住地“区位绑定”假定不同,本文主要讨论在发达的轨道交通的带动下,都市圈内的人力资本通过跨区域通勤,实现工作地与居住地的自由配置。 假设区域A为中心城市,区域B为外围城市,将式(3)、式(6)、式(19)代入式(20),可以得到“中心—外围”格局下的人力资本福利的区际差异,即“集聚租金”:

(21)

Ω增大,表明集聚力相对增强,反之,分散力相对增强。

鲍德温和克鲁格曼(Baldwin & Krugman,2004)[41]指出,在“中心—外围”格局下,外围城市的福利低于中心城市,因此设计策略夺取中心地位,借以提升本地居民的福利水平,主要聚焦于关注人力资本在两地区的收入与福利差异,即式(19)、式(21)与0的关系。即外围城市政府发起竞争,中心城市政府制定相应的策略以保持其中心地位,外围城市的策略称为竞争性策略,中心城市的策略称为应对策略。

根据前文所述,都市圈内的人力资本可以通过跨区域通勤,实现工作地与居住地的自由配置。因此,本文从人力资本职住分离的角度,分三步求解模型进而分析都市圈的空间格局演化过程:

(1)居住地决策。人力资本根据其效用最大化决定居住区域,通勤的存在使得两地区的工资总是相等的,即收入效应为0。因此,人力资本在价格指数效应、生活成本效应与地方品质效应的共同作用下,决定居住的区域。

(2)是否通勤决策。人力资本根据两区域的工资差与通勤成本的比较决定是否进行通勤。具体来说,当两区域的工资差大于通勤成本时,人力资本向工资较高的区域通勤,通勤的人力资本数量的动态调整最终使得两区域的工资差为0。

(3)工作地决策。在居住地点已知情况下,即sL既定的情况下,根据两区域的工资差为0,即Y(sL,sk)=0,可以解得sL与sk的关系,进而分析sk在两区域的分布结构。

(4)重复步骤(1)和(2),在不同的通勤成本下,绘制sL与sk的空间演化过程。

基于以上的分析,本文接下来的部分将分析以下两个问题:首先,在未纳入地方品质竞争的情形下,不同的通勤成本对都市圈空间格局的演化会产生何种影响?其次,在纳入地方品质竞争后,地方品质竞争会如何影响都市圈空间格局的演化?

五、都市圈空间格局演化的情景模拟

(一)未纳入地方品质竞争条件下都市圈空间格局演化模拟

在未纳入地方品质竞争的情况下,tA=tB=0,即人力资本的收入等于制造业部门的工资报酬,本文分两种情形讨论通勤成本对都市圈空间格局演化的影响。

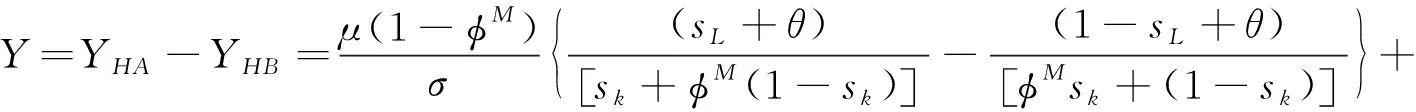

1.情形一:极高的通勤成本

在通勤成本极高时(t→∞),两区域的通勤自由度为零(φ=0)(1)参数取值:μ=0.35,σ=3,γ=0.1,α2=0.5,ρ=1,β=0.2,φ=0。,两区域间没有通勤人员的流动,每个地区居住的人力资本数量等于工作的人力资本数量,即sL=sk。两区域人力资本的效用差为:

(22)

根据式(22),可以得到sL在贸易一体化进程中的空间结构演变战斧图:

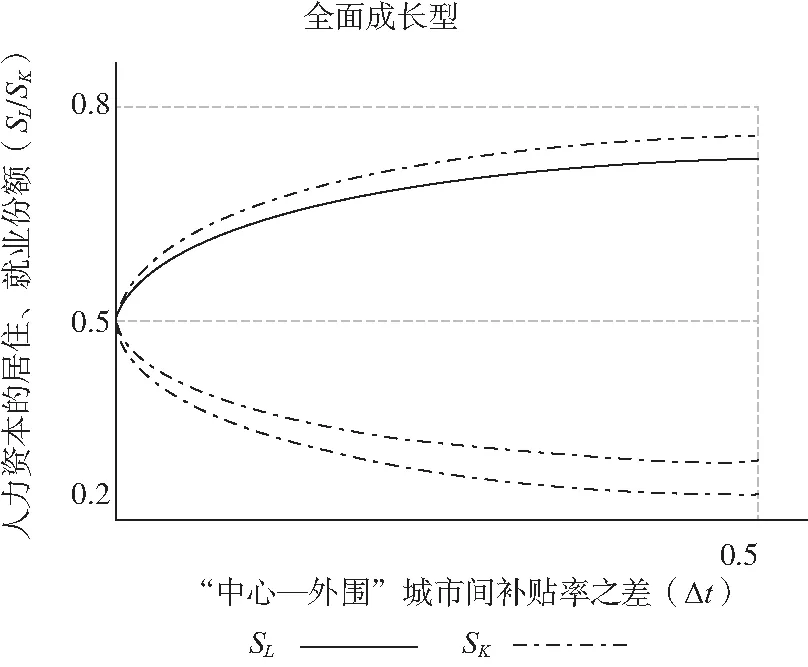

图1 通勤成本极高时,sL的空间分布格局演变战斧图

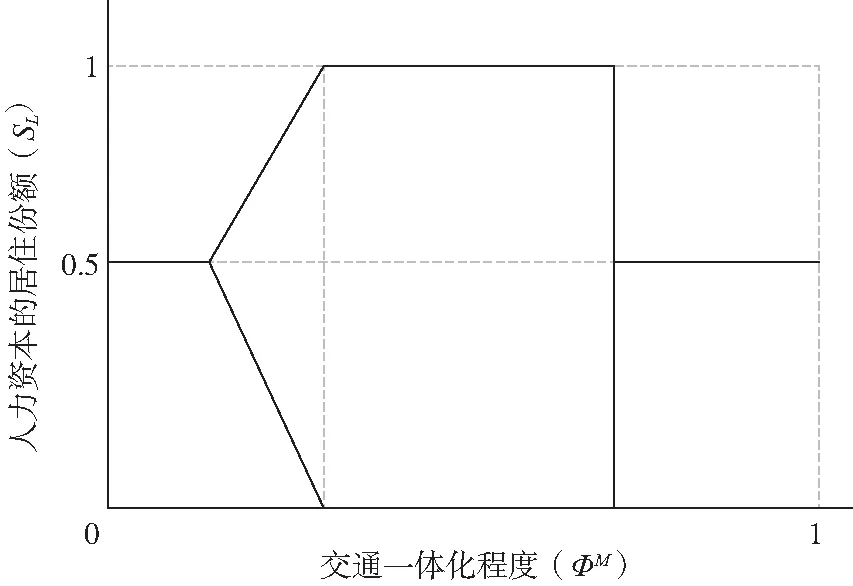

2.情形二:一般通勤成本

现在考虑一般通勤成本情形下,通勤对均衡时居住与工作地的影响。在一体化进程中,交通网络的不断完善使得商品运输成本与人的通勤成本同步下降,为了直接展示通勤成本对都市圈空间结构的影响,假设(φM)2=φ。通勤人员的动态调整使得两区域的工资差为0(Y(sL,sk)=0),两区域的人力资本的效用差异为:

(23)

通过对比图1与图2中sL的空间分布可知,在允许通勤的情形下,“中心—外围”格局与多中心格局均出现在较高的贸易成本时。这表明,都市圈内交通网络的建设是推动都市圈空间格局演化的重要动力,加速了都市圈内部的集聚与扩散,有效地推进了都市圈的一体化进程。由于两区域的工资差为零,在sL空间分布已知的情况下,根据Y(sk,sL)=0可以求解sk与sL的关系,进而得知sk的空间分布:

(24)

图2 通勤成本为正时,sL的空间分布格局演变战斧图

根据图3中sk与sL的空间演化过程可知,随着通勤成本的下降,都市圈内的人口渐次呈现“完全集聚—分散”的演化过程,产业渐次呈现“部分集聚—完全集聚—分散”的演化过程。相应地,都市圈呈现出“多中心—单中心—多中心”的空间格局。在较高的通勤成本下,即当0<φ<φ1时,伴随着通勤成本的降低,都市圈内sk将呈现向中心城市集聚的趋势,且中心城市居住功能的集聚程度高于产业职能;在中等通勤成本下,即当φ1<φ<φ2时,都市圈内sk与sL均集聚在中心城市,外围城市将出现人口和产业的空心化现象,都市圈呈现单中心发展态势;在较低的通勤成本下,即当φ2<φ时,居住功能与产业职能均向外转移,sk与sL重新回归分散状态,都市圈由单中心阶段发展到多中心阶段。

推论1:在较高通勤成本下(0<φ<φ1),都市圈内中心城市sk与sL的份额存在差异,即存在职住分离的现象,当满足条件|sk-sL|/(1-sL) >0.15时(即φA<φ<φJ)(2)1960年,日本提出的“大都市圈”规定,中心城市为中央指定市或人口规模在100万人以上并且邻近有50万人以上的城市,外围地区到中心城市的通勤率不小于本身人口的15%。,日本意义上的都市圈初步形成;当满足条件|sk-sL|/(1-sL) >0.25时(即φ<φA)(3)1990年,中心地人口规模大于5万人,外围地区非农劳动力人口比例大于75%或绝对数大于1万人,通勤率单向15%或双向20%的地域可称为都市区,2000年通勤率指标达到25%。,美国意义上的都市圈初步形成。在中等通勤成本(φ1<φ<φ2)和较低通勤成本下(φ>φ2),都市圈内不存在职住分离现象。

图3 通勤成本为正时,sk的空间分布格局演变战斧图

伴随着交通一体化的逐步深入,都市圈内的人口与产业呈现不同的集聚趋势。具体来说,在贸易成本较高的阶段,通勤成本的下降拉近了都市圈内部的经济距离,加速了周边城市的产业与就业职能向中心城市的集聚,并带动居住职能向中心城市集聚。同时在马太效应的作用下,都市圈内部形成稳定的“核心—外围”空间分布格局。在这一过程中,都市圈内部以集聚现象作用为主。在贸易成本较低的阶段,中心城市开始出现由于过度集聚所产生的人口膨胀、交通拥挤、住房困难、资源紧张、物价过高等都市病。产业职能与居住功能开始向周边城市转移,最终会回归对称分布的多中心空间格局。在这一过程中,都市圈内部以扩散现象为主。

3.福利分析

假设每个区域内居住的人力资本与普通劳动力的工资总和为该区域的总福利,根据式(18),可以得到两区域的福利分别为YA与YB。

从图4可以看出,当通勤成本较高时(0<φ<φ1),随着通勤成本的不断下降,就业职能不断向中心城市集聚,中心城市的总体福利不断提高,周边城市的总体福利不断下降;当通勤成本较低时(φ>φ2),中心城市与周边城市的福利水平均随通勤成本的下降而不断提高。

图4 通勤成本对都市圈福利的影响

(二)纳入地方品质竞争条件下都市圈空间格局演化模拟

地方品质通过影响人力资本的居住和工作区位,进而影响都市圈的空间演化。因此,政府将从地方品质部门收取的土地租金分别以tA、tB的补贴率平均补贴给本区域工作的人力资本进行地方品质竞争,人均补贴为u,则有:

(25)

(26)

两区域人力工资的工资差为:

(27)

根据两区域的工资相等,可以解得sk与sL的关系:

(28)

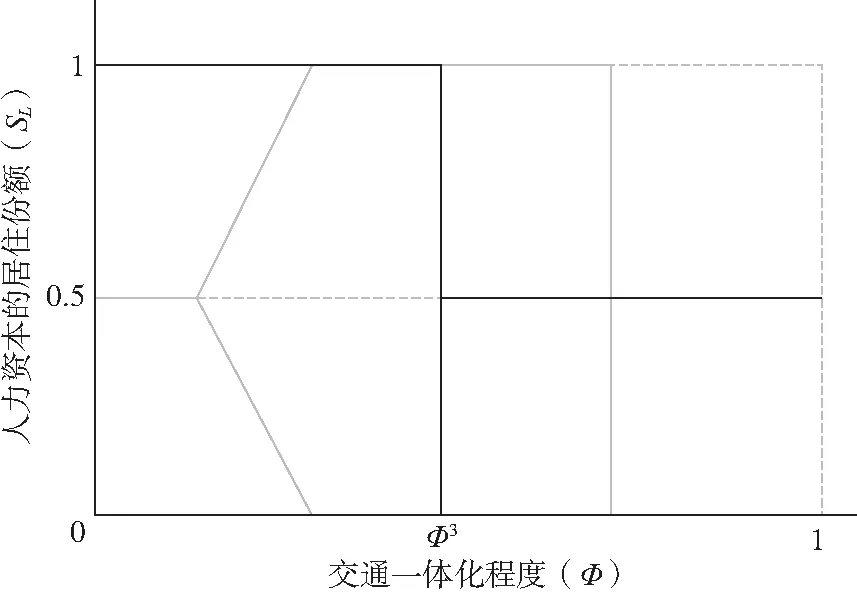

本文从两区域的补贴率相等为起点,分析政府采用不同的补贴率进行地方品质竞争对都市圈空间演化(sk与sL空间分布)的影响,假设t=tA-tB为两区域的补贴率之差(4)参数取值:μ=0.3,σ=4,γ=0.15,α2=0.5,ρ=1,β=0.2。。

1.情形一:极高的通勤成本(φ=0.1),如图5所示。

图5 通勤成本较高时,地方品质竞争对sk与sL空间分布的影响

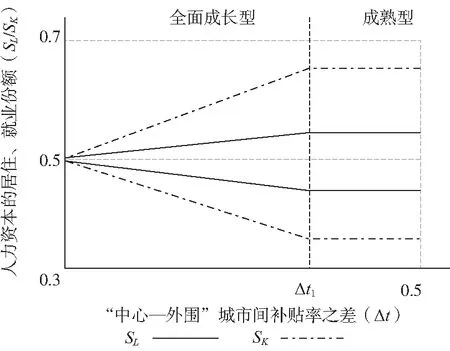

2.情形二:中等通勤成本(φ=0.5),如图6所示。

图6 通勤成本中等时,地方品质竞争对sk与sL空间分布的影响

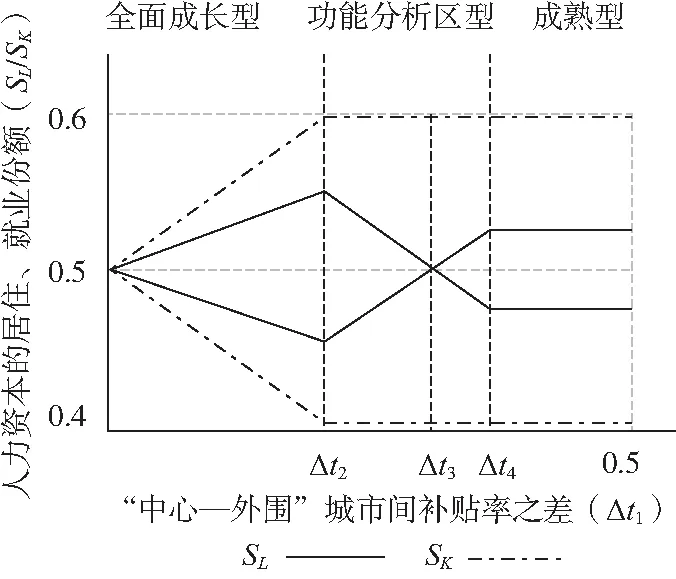

3.情形三:较低的通勤成本(φ=0.8),如图7所示。

图7 通勤成本较低时,地方品质竞争对sk与sL空间分布的影响

通过比较分析图5、图6和图7可知,在不同的贸易成本下,地方政府通过补贴进行地方品质竞争时,会对sk与sL的空间分布产生不同的影响。具体来说,在较高的通勤成本下(φ=0.1),随着不同区域的地方品质补贴率的差距增大,都市圈内的居住功能和就业(产业)职能将呈现向地方品质较好的中心城市集聚的趋势;在此过程中,产业与就业职能的集聚速度大于居住职能,都市圈呈现全面增长的态势。在中等通勤成本下(φ=0.5),当0<Δt<Δt1时,都市圈同样呈现全面增长的态势;当 Δt1<Δt时,都市圈内产业功能和居住功能(大)部分集聚在中心城市,呈现稳定发展的态势。在较低的通勤成本(φ=0.8)下,当0<Δt<Δt2时,都市圈内产业职能和居住功能向中心城市集聚;当Δt2<Δt<Δt3时,都市圈内产业职能在中心城市呈现部分集聚且稳定发展的趋势,居住功能将呈现向外围城市转移的趋势;当Δt3<Δt<Δt4时,中心城市的居住职能继续向外转移,出现中心城市以产业职能为主,外围城市以居住职能为主的功能分区现象,并在Δt4<Δt时,呈现稳定的功能分区发展态势。

推论2:在通勤成本较高的情况下,都市圈内的产业职能与居住功能将均集中于中心城市;在通勤成本较低的情况下,中心城市将仅容纳产业职能,而周边城市则将容纳居住功能。

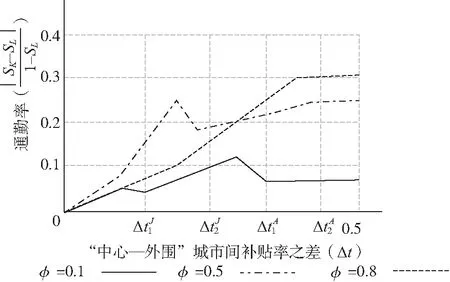

从上述分析可知,在较高和中等通勤成本下,随着地方品质补贴率差距的不断增大,中心城市的职住分离程度先增大后不变,即呈现对数增长趋势。这一过程是通过地方品质竞争吸引产业与就业职能,进而优化居住功能这一机制来实现的。在这一过程中,中心城市呈现以产业和就业职能为主,居住功能与就业职能正向联动发展的空间格局。在较低的通勤成本下,中心城市的职住分离程度同样呈现对数增长趋势;不同的是,随着地方品质补贴率差距的不断增大,中心城市呈现以产业和就业职能为主,居住功能与就业职能“正向联动—反向联动—稳定发展”的空间演化格局。

推论3:在通勤成本不断下降的过程中,地方品质竞争对职住分离程度呈对数增长型影响,随着地方品质补贴率差距的增大,职住分离程度呈现先增大后不变的发展态势。

推论4:根据上述分析与前文关于竞争策略的定义,外围城市存在采取竞争策略夺取中心地位的潜在动力,若外围城市政府采取tB>tA的政策,可迫使区域A失去中心地位,取得竞争成功,成为中心城市。

4.通勤分析

图8 不同的通勤成本下,地方品质竞争对通勤率的影响

5.福利分析

图9展示了不同的通勤成本下,地方品质竞争对都市圈内中心城市内与周边城市总体福利的影响。具体来说,在通勤成本较高与通勤成本中等的情况下,地方品质的提升会促进中心城市福利水平的提升;在通勤成本较低的情况下,在都市圈全面成长阶段,中心城市的福利水平不断提升,周边城市的福利水平不断下降;在都市圈功能分区形成阶段,中心城市的福利水平下降,同时周边城市的福利水平不断上升;在功能分区稳定发展阶段,中心城市与周边城市的福利水平均得到提升。

图9 不同的通勤成本下,地方品质竞争对都市圈福利的影响

六、主要结论与讨论

随着一体化发展战略上升为国家战略,现代化都市圈的建设作为推进新型城镇化的重要手段,成为众多学者研究的热门话题。本文从职住分离的角度出发,构建了纳入地方品质与通勤成本的新经济地理学模型,分析地方品质竞争与通勤成本对都市圈空间格局演化的影响机制。本文认为:市场一体化、通勤成本与地方品质竞争是影响都市圈空间格局演化的重要因素。首先,市场一体化发挥着基础性作用。在价格指数效应与本地市场效应的双重作用下,市场机制通过促进生产要素的流动产生集聚效益,进而形成人口与产业集聚程度较高的地区,即中心城市。较高的人口和生产集中度会引起本区域的制造业与地方品质行业的竞争效应,以及较高的生活成本效应。这又会通过扩散效应带动周边城市的发展,都市圈在这种自组织演化规律中走向区域一体化。其次,政府政策发挥着引导作用。政府可以根据不同城市的特定承载力,进行具有本地属性的地方品质建设,进而引导人力资本在都市圈内的合理分布。如地方政府可以通过提升本地区的教育、医疗、公共服务、生态环境等打造地方品质,建立在吸引人力资本方面的竞争优势。最后,通勤成本下降发挥着推动作用。一方面,交通通信技术的进步加快了人力资本与生产要素在都市圈范围内的流动速度,加快了都市圈的空间格局演化进程。另一方面,交通技术的进步缩短了都市圈内部城市之间的距离,实现了居住功能与生产功能的空间分离,即职住分离。“1小时通勤圈”的实现,推动了都市圈之间形成合理的功能分区,极大地释放了都市圈的潜力[42-43]。

本文的主要结论如下:(1)伴随着交通一体化的逐步深入,都市圈内的人口与产业呈现不同的集聚趋势。在通勤成本较高的阶段,都市圈内人口和产业职能以集聚现象为主,而在通勤成本较低的阶段,二者以扩散现象为主。(2)随着通勤成本的下降,都市圈内的人口渐次呈现“完全集聚—分散”的演化过程,产业渐次呈现“部分集聚—完全集聚—分散”的演化过程,相应地,都市圈呈现出“多中心—单中心—多中心”的空间格局。(3)纳入地方品质竞争的考量后,在通勤成本较高的情况下,都市圈内的产业职能与居住功能将均集中于中心城市;在贸易成本较低的情况下,中心城市将仅容纳产业职能,而周边城市则将容纳居住功能,相应地,都市圈呈现“功能分区型多中心”空间格局。(4)纳入地方品质竞争之后,在市场一体化与通勤成本下降的共同作用下,地方品质竞争对职住分离程度的影响存在显著非线性的对数增长型影响,有助于都市圈功能分区的形成与福利水平的提升。

基于上述研究,本文认为:第一,都市圈应提高中心城市的综合承载力。中心城市作为都市圈中人口和产业集聚程度更高的地区,对都市圈的演化发展起到了提纲挈领的作用。因此,要借助互联网,大数据等现代技术,加强自主创新和传统产业升级,加快能源结构调整,切实推动其绿色发展,打造宜居环境。第二,都市圈应落实高效率导向的现代高质量综合立体交通网的建设,增强都市圈内部城市之间的交通运输联系;进一步优化交通网络空间布局,推动高速公路、普通国省道的建设与改造,建立更加有效的市场机制与交通运输机制,从而加快都市圈一体化进程。同时,要注重推进新型交通基础设施建设,加强人工智能、第五代通信移动网络等在交通运输网络体系的应用。第三,一方面,要充分发挥政府的作用,提升本地区教育、医疗等公共服务的质量,改善生态环境,增设休闲娱乐设施,进而提升地方品质建设。同时,政府要立足于城市的自身发展优势,因地制宜,促进都市圈形成优势互补的空间格局,打造功能分区型都市圈。另一方面,要注重市场机制与政府机制的有机统一,充分发挥市场机制的资源配置作用,形成二者相互补充、相互促进的格局,推动都市圈的持续健康发展。