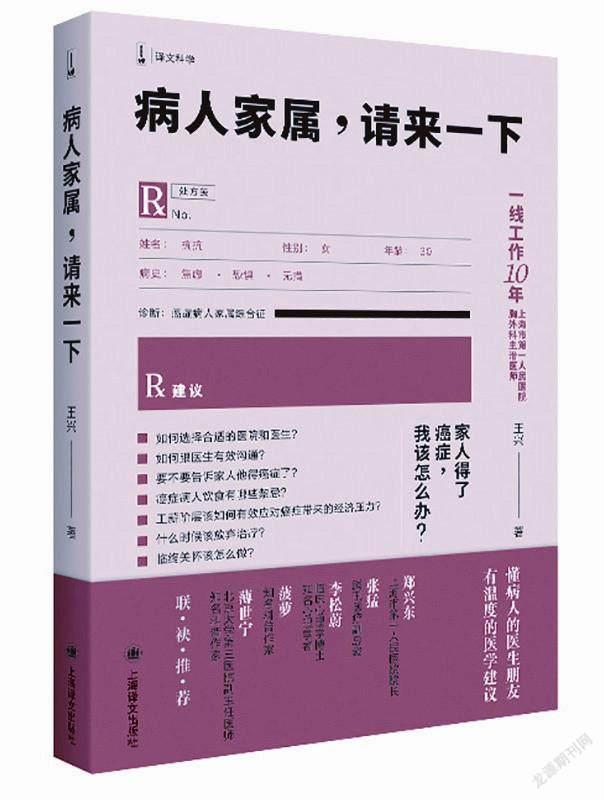

“病人家属,请来一下”

姚远

一直以来,普通人与公立医疗体系之间,悬挂着一张巨大的黑色幕布。人们害怕去医院,那里总会让人得知不好的消息。而在那里工作的人呢,步履匆忙,有些急躁,一会儿被捧上神坛,一会儿成为社会新闻的热议中心。

正是那张幕布所构成的信息差,让人们有了种种误读,让医疗这个行业蒙上一层讳莫如深的神秘。

有一位年轻医生,想要扯下它。

34岁的外科医生王兴写了一本书。

原先的编辑给这本书起名为《癌症病人家属100问》,他不是很满意,觉得“太干太硬”了。他希望自己这本书不仅仅是个就医指南,还是病人家属们的一位医生朋友,给需要的读者一些温暖和宽慰。

他想把书名起得更有人情味一点儿。对方却说,你又没名气,书名不这么起,卖不出去,但王兴更在乎的不是这个。后来兜兜转转,他带着这本书找到上海译文出版社,责编灵光乍现,有了现在的名字—《病人家属,请来一下》。

书名的短语,有种奇怪的魔力。它在读者心里描绘出一副场景,让人心里一紧。

每个人都可能在某一天成为“病人家属”,心中挂念着家人的病情、家里的经济,但又不得不去面对庞杂的医疗信息、复杂的诊疗流程、医生们难以琢磨的脾气秉性。实在是不容易。

“都说医生难做,其实病人家属更难。”上海市第一人民医院的院长郑兴东在《病人家属,请来一下》的序里写。

十年的临床工作中,王兴见过无数癌症病人家庭深陷窘境,于是想帮他们总结一套方法论,分享给刚刚成为病人家属的读者们,作为他们慌乱中的指南。

这个“指南”中,王兴最有发言权的,就是病人、家属要怎么和医生打交道这个问题。

坐在医院附近的咖啡馆里,我问他,你平时需要经常讲这“病人家属,请来一下”这八个字么?

他笑。“我们一般会忽略‘请’字。只有‘几床家属,来一下’。”

是的,很残酷,但很真实。

医院里少有医生会客气地、耐心地坐下来,与病人和家属推心置腹地长聊一番。公立医院的医生们,通常是有些着急甚至严厉地结束对话,动作麻利,惜字如金。

王兴希望人们稍稍理解一点医生们为什么都“不好好说话”—“中国医患比例全球倒数,公立医院的工作负担非常重,精力是有限的,所以医生会选择把医疗质量和安全放在第一位,而不是病人的就医体验。”

这是其一。

其二,医生也是一个职业,是人,他们有自己现实而经济的考虑。

比如,之所以门诊“排队一小时,看病两分钟”,医生们普遍不情愿在门诊向病人详细地解答病情,理由之一是,医生看门诊“不赚钱”。在医院的运作体系里,门诊的主要功用是筛选出需要手术的病人,安排进住院部。手术量才是关系外科医生绩效的重要指标。

置身于既定的评价体系之下,要求一位医生付出时间成本去干一件不会提高任何考核指标的事儿,比如和每个门诊病人多聊五分钟,“这是很难的”,王兴说。

他在《病人家属,请来一下》书里留下了个人微信。少有医生愿意把联系方式公布出来,这不寻常。

王兴解释,他在做一个“二维码社科小实验”,希望提供一个途径,让读者有机会交一个医生朋友。上海疫情期间,王兴一下午就加了3000多个微信,帮着被封控在家的病人从医院里开药,解决了一些患者的燃眉之急。

当然,不单纯是为了做好事。留下二维码的背后,王兴也有作为医生的“私心”,希望病人更信任自己,认可自己所在医院的实力,如果需要、合适,可以来这里手术。

王兴不避讳谈论医生的 “私心”。“大家需要理解,不仅是病人需要医生,医生也需要病人。有人选择你来看病,医生和医院才有收入、有科研、有社会声誉。”他说,“况且,我认可我们科室和医院的实力,把一个好的医疗资源推介出去,也是有功德的事。”

王兴要给自己这个职业祛魅。

于多数人,医生不仅是治病救人的理想,还是养家糊口的工作。

医生其实不崇高,不遥远,和普通人一样,需要还房贷,需要给孩子缴纳学费,渴望过上更好的生活,他们也有自己的立场、情绪和诉求。

而知道这些后,人们也许会更理解医生,更明白怎么与他们相处。

刚入行时,王兴经常“哄着”病人。

在胸外科工作,王兴经常需要向肺癌患者的家属告知病情。如果肿瘤是恶性的,他就对患者家屬说,还是早期,预后乐观,如果是小细胞肺癌晚期,他就说,这个病对化疗药物的敏感性很好。

总之,尽可能在坏消息里挑点好的先说,生怕过分打击对方。

病人家属心里好受些了,可久而久之,王兴发现,自己的好心宽慰,同时让他们建立起与现实不符的预期,以为抓住了希望,于是用尽各种疗法,掏空家底,让病人去经受不必要的痛苦。

有时,比绝望更令人痛苦的,是曾经看见过一丝希望。

王兴忽然就理解了老大夫对他们的告诫:和病人家属谈话时,要捡不好听的先说。这让人一开始就认清现实,做好心理准备去接受最差的结果。在这个基础上,再往后走,每一阶段的治疗成效,都会是惊喜。

从业十年,王兴逐渐收敛起胆怯,压抑下共情。他变得更直白,也坚硬。

这也是人们有时觉得医生不近人情的原因,他说:“但这是医生应该做的。或者,从更高的角度来说,这么做是对的。只是会让你暂时感觉不好而已。”

站在一段医疗关系的两端,医者与患者,立场不同,视角不同,对待疾病的经验不同,医者的一片好心,有时在患者看来是“不近人情”。这其中的矛盾与误会,由来已久,根深蒂固。

比如,当一些患者面临是否要选择辅助化疗时,医生会说:“可以做,不做也行。”这话听起来随意,仿佛对病人的治疗质量漠不关心,但其实,医生们说的是个客观结论:临床研究表明,肺癌的术后辅助化疗绝对获益只有5%,而代价是一笔高昂的费用和一段时期被降低的生活质量。况且,分期愈早的病人,获益愈小,概率甚至不到5%。

肿瘤科大夫见过无数艰难地熬过辅助化疗,还是复发了的病人,所以对后来者的建议是—“可以做,不做也行”。

王兴比喻,某种程度上,医患关系有点像夫妻关系,“咱俩签了同意书,就是领过证的医患关系了”。婚姻之中,处处是矛盾,需要经营,需要沟通,“不能对方没做饭,那我也赌气不做了”。

病人得理解,在“可以做,不做也行”背后,是医生基于医疗经验之上的客观判断。但只这一句话是不够的,医生得进一步沟通,让病人理解“可以做,可以不做”背后的医学统计学意义。

就像是妻子与丈夫,下班回来发现厨房一片冷清,气恼的同时,还是得主动告诉对方没有做饭的理由,然后达成谅解,一起点个外卖。

从医十年,王兴逐渐体会到,医患关系的紧张是常态,是必然。但医生和病人还是能做些什么的,让这段关系更和谐一些。

无论如何,日子还是要过下去。这是他“悲观的乐观主义”。

人们对于医学最深的误解,就是“救死扶伤”四个字,王兴说。

医学的本质是概率,不存在百分之百。即使是写进教科书里的标准疗法,也只是适应多数人、部分人,不一定治好所有人,甚至可能伤害个别人。所以,医生,特别是站在手术台上的外科医生,救人的同时也在“杀人”。有时,救人和“杀人”之间,留给他们辗转腾挪的空间,十分狭窄。

“当医生,就是我干一件事大概率能帮上你,小概率会伤害你,而且只要我干得足够久、足够多,概率上,我就一定会伤害到某个人。”王兴说,“但我还必须继续把这个事儿干下去。”

他把自己的从业心得写进小说里。

在《怪医笔记》里,他写了一个有些废柴、值夜班时总碰上病人去世的小医生,从一开始的怯懦、柔软,逐渐成长得独当一面。王兴说,这个角色,就是刚入行时的自己。

还在北京大学医学系读书时,面临科室选择,王兴“比较中二”,觉得就该去做有挑战、比较刺激的工作,不想去“怎么干都不会有什么错的科室”。于是,他进了胸外科,终日在手术台上与肺叶和肋骨神经打交道。

然而,挑战同时意味着风险。

和《怪医笔记》写的一样,王兴曾在手术中出现失误,让上级医生过来修补。那场手术后的每一天,他小心翼翼地关心着病人的各项指标,生怕出血和感染,晚上做噩梦,梦见的全是这些。他曾深陷自我怀疑,怀疑自己是否真的适合继续当一名外科医生,想过干脆逃走。

当时,上海第一人民医院胸外科主任范江和他说:“有触动是好事,不然患者就白出血了。”

“如果觉得对不起患者,就继续干下去,变得更好一点,让后面的患者不再受这份罪。”

写进小说里,那个怯懦的小医生被一把揪住领口,被吼到:“善良和逃避屁用没有,你给我好好把手下的活儿磨好了,死了人你给我往自己肩膀上扛着,一个都不许丢下,你放弃了,这些人就白死了,明白?”

克服内心的歉疚,继续走下去,是一名外科医生真正的勇气。而适当压抑共情,是外科医生继续走下去所必需的铠甲。

这是医生们有时“不近人情”的第四个原因。

在医院里干下去,必须学会不把生死看得那么“重要”。王兴说,如果一位医生值夜班时走了四位病人,医护们不会悲伤地说,四个病人遗憾离世了,“我们只会说,这个值班大夫命怎么这么丧,一晚上送走四个病人,太倒霉了”。

甚至在整理遗体时,医护们会一边工作,一边聊些轻松的话题。

这种戏谑,是出于自我保护还是职业习惯,王兴说不清楚。

但这就是医院工作的常态,是他们为了适应终日与压力、疾病和死亡打交道,逐渐修炼成的一种心态。

王兴很兴奋。他说,自己就要去参加上海卫健委组织的脱口秀比赛了。那个比赛“热度还挺高的”,优胜者有机会去录下一届的《脱口秀大会》。

“你们的采访文章可以趁那时发出来,点击率应该比较好”—分别时,他背着双肩包,站在咖啡馆门前,向我提议,口吻半是玩笑、半是期许,“万一我火了呢”。

当医生之外,王兴积极开辟事业的“第二战场”。

写科普、写小说、录播客,甚至去参加脱口秀比赛。他喜欢当戳破那层窗户纸的人,当大家的医生朋友,把医院的“禁忌”,医生的“秘密”,摊开在明面上,讲给大家听。

王兴甚至愿意坦率地谈论红包与回扣,还有医院里的熟人关系,用一种去教条化的论调解构它们。

他首先想告诉人们,给不给医生红包、在医院有没有熟人,这些手段只可能改变流程和体验,不会动摇医疗质量和结果。

医生不会因为病人没送红包、托熟人,就在治疗质量上打折扣。王兴说,对于医生来说,只有病人顺利康复了,才能积累下口碑和声誉,吸引更多人来问诊。而任何的治疗疏忽,“只意味着要花费更多时间和心思去补救,对医生一点好处都没有”。

另一方面,王兴觉得,红包与回扣绝对是不正确的,却在某种意义上被业界视作一种“市场补偿手段”。

正在下乡支援,王兴这个月的工资只有六千元。平时在科里工作时,工资也只有八千元至一万元。以主治医师的资历,以上海这座城市的消费水平,这份工资只勉强称得上体面。

“穷不要紧。可怕的是让你穷,还诱惑你,不断给你犯错误的机会。”他说,“这就是天天考验人性。我们干吗非要把医生放在这么一套机制里,去刻意考验他们的人性呢?”

王兴想站出来表达些什么,在书里,播客里,电视上,轻盈地讲些事关生死的事儿。

他说,这种公共表达不光需要勇气,更需要智慧。

然后,话锋一转,他又习惯性地推翻了医学科普工作崇高的价值塑造,讲起了大实话:“其实我就是为了有一定名气后,把我的书销量带得更好一些,让我们医院和科室被更多病人知道。”

“我们科室手术实力挺牛的,自我推销一下没什么不好,是吧?我们年轻人就是可以把它放在桌面上去讲。”他眨眨眼睛。